自然即美

2020-08-28陈映欣

陈映欣

【摘要】岭南山水画大家林丰俗先生是当代中国画坛具有一定影响力的重要艺术家,他在山水画、花鸟画以及美术教育等方面都有杰出的成就,尤其在表现岭南山水风物方面作出了突出的贡献。他以一个新型的传统知识分子的眼光,敏锐地发现生活的美,真情地讴歌他热爱的自然与田园。笔者以记忆中林丰俗老师指导自己创作时的一些观点来阐述他的教学与创作。

【关键词】自然与田园;现场写生;可居可游

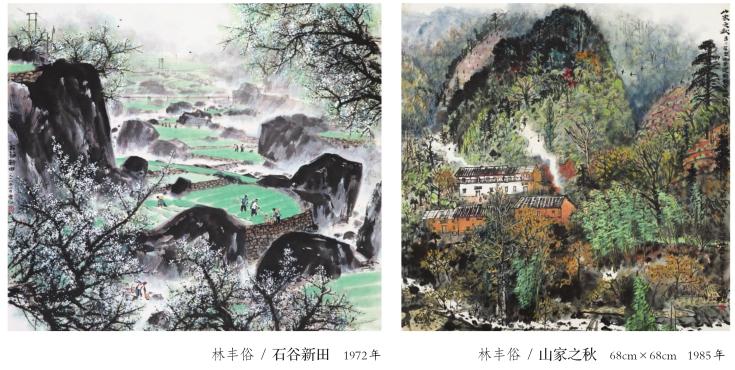

已故岭南山水画大家林丰俗先生是当代中国画坛具有一定影响力的重要艺术家,他在山水画、花鸟画以及美术教育等方面都有杰出的成就,尤其在表现岭南山水风物方面做出了突出的贡献。在艺术观念日趋多元化的今天,林丰俗并不是一位激进者,而是一位稳妥、温和的革新者,他以一个新型的传统知识分子的眼光,敏锐地发现生活的美,真情地讴歌他热爱的自然与田园。

林丰俗老师是笔者大学时期乃至一生艺术历程最重要的导师。之所以说“重要”,主要原因是笔者在大学后两年主修山水画专业,而林老师是我们山水科的授业恩师,而且,时至今日,笔者每读到他的作品依然有“怦然心动”的感觉。一个学生毕业几十年后看到以前老师的作品仍然有这种感觉,说明这位老师对其的影响力仍然持续存在。其次,林丰俗老师的美学思想迄今仍对笔者的创作起着引导作用。在写生或创作的时候,笔者时常会回忆林老师曾经对某一问题的说法,并将之和面对的景物或自己的看法作对比,来调整方式和作画的技法,以及对艺术和生活的思考。

关于对林丰俗老师艺术风格的评述,李伟铭先生早已有宏文在前,众学者也已多有评论。在此笔者想以记忆中老师指导自己创作时的一些观点为引子,来展开这篇评论文字。

一、“写生时要想象自己是坐着直升飞机看下来”

山水画现场写生是当今全国美术院校山水画教学的重要一环,而广州美院中国画系是开展得比较早的院系之一。这首先源自于“岭南画派”崇尚写生的传统,而广州美院中国画系一直被视为该画派的“衣钵传承者”。从早期的“二高一陈”到关山月、黎雄才等大家,都是写生的鼓吹者和实践者。当然“写生”一事古已有之,石涛“搜尽奇峰打草稿”即是明证,但古人更强调用“眼”、用“心”写生,目识心记,所谓“图写胸中丘壑”。即使是现场写生,亦只是随身带个小本本,勾勒几根线条而已。至于何时开始有现场的宣纸水墨写生,已无从考证。至20世纪50年代,李可染、关山月、黎雄才等多位前辈山水画家开启了笔墨现场写生的风气,在美术院校的教学中推而广之,逐渐成为课程内容之一。在广州美院初创时,关山月、黎雄才等前辈便以岭南画派的写生技法运用到教学中。经过陈金章、梁世雄等先生这一辈的继续实践和夯实,到了刘书民、林丰俗、郝鹤君、陈新华等先生执教时,写生教学已经形成了一套系统的方法,后来并且开设了从未有过先例的“城市寫生”课程,以锻炼学生表现日新月异城市建设的能力。

中国画现场写生的作用在今天已经得到美术界的普遍认可,它是实现把传统笔墨跟现实生活进行对接的直接有效的手段。对于进入美院前主要学习西洋素描、色彩的大多数学生来说,经过一段时间的临摹课程,如何把传统技法应用到创作中,这需要老师的引导和一定数量的训练,方能摸到入门的路径。而面对真山实水时,要对景物进行取舍,用掌握的技法恰当地表现,实现“眼中之景”向“心中之境”的转化,不经过现场写生这一关无异于缘木求鱼。

林丰俗当时作为山水教研室负责人,在这方面起到了无可替代的作用,花费了大量心血。由于他先是上我们的临摹课,接着又上了“城市写生”课,所以笔者很真切地体会到老师在上课时的用心和技巧。他教给我们的写生方法,大体上应该是借鉴了黄宾虹先生的观察方式。他说宾翁写生时没有固定的作画点,带着个小本本,走到哪画到哪,景移步移,眼到手到(即所谓“散点透视”)。笔者至今仍然记得林老师跟我们描述他作鼎湖山全景写生的过程:从山门画起,再到庆云寺,再画到天湖,最后在人字瀑作结。作画时不从照相视角入手,不像风景写生一样只画取景框里的东西,而是先前后左右观察一遍,对整个景区有全盘的了解,对所欲表现的境界已了然于心再动手作画,而建筑、树木的位置,已经不是现实的重现,而须根据画面的需要而灵活安插,有时甚至作“乾坤大挪移”。他教我们要习惯以纵深的视野看眼前的景物,设想自己是在空中俯瞰下来,“没有纵深就是风景画,有纵深感才是山水画”。

笔者的理解,这里的“纵深”,不单是物理空间的纵深,还有笔墨空间的纵深——当然,这是后来才领悟到的。

二、“画面中主要的树在现实中最好得有原型”

除了学生时期的临摹,在后来的作品中,笔者尚未发现林丰俗作品中有古树(古法画的树)或古人的身影,他所有作品都是画他的眼睛所“看见”的,也就是说,是基于现实生活的感动而作,而不是对传统固定套路的“演练”或“移植”,这是林丰俗山水理念的最基本特征。在他看来,“山水”是客观存在的,“境界”亦是触手可及的,而不是虚无缥缈的书本上的古画。因此,画中的山、树、水、云必须来自于现实生活的观察所得。这句话潜在的所指,是强调画面每一元素的独特性和单一性。因为独特,所以才鲜活、可信。对他来说,传统“是一条流动的河流”,是时刻变化着的,传统笔墨必须糅合进现实的元素才有生命力。“问渠那得清如许,为有源头活水来”是朱熹的名句,而笔者第一次看到这句话,就是在林老师作品的题跋中。他在上课中也屡次提到了“源头活水”的重要性。笔者至今仍然坚持写生,注重从现实生活吸取绘画灵感,和真山实水保持亲密接触,跟丰俗老师的教诲是分不开的。

正是由于做到忠于自己的眼睛,注重现实体验,勤于观察,发现生活中与众不同的美,不让技术成为习惯性的重复,林丰俗的山水画才具备了鲜活的、动人的艺术感染力,耐人寻味。

在今天,笔者理解这句话的意思,倒不一定得真有其树,应该是指“有个性、有特点、不空洞、不概念”,把树当人来画。林丰俗的代表作之一《木棉》,把一颗遭雷击而艰难求生、巍然挺立的木棉树赋予一种英武不屈的英雄品格,就是最好的例证。

三、“现在都时兴画歪房子,那你就画不歪的房子嘛,这才是有个性”

林丰俗对“流行”时刻保持着警惕的态度。

应该讲,他并不是一個固步自封者,虽然喜爱写古体诗词,喜欢听古曲尤其是潮州音乐,从年轻时起就是一副“老先生”的做派,但林丰俗其实一直是一位勇敢的变革者,从学生时代对黄宾虹、李可染作品的推崇和临摹、借鉴,成名初期对山水画构图、色彩的大胆变革和尝试,以及在教学中对林风眠、潘天寿等个性鲜明艺术大师的介绍,都显示了林老师开阔的胸襟和开放的笔墨观。我们从他作品中的技法的多样性和造型的生动性,能体会到他对积重难返的中国画陈陈相因的笔墨“恶习”的反感,即使在功成名就之后,他还致力于从西方美术、敦煌壁画及汉代画像砖等方面吸收营养,希望在艺术语言上有所突破。所以一方面,他是希望变革的;但另一方面,他也对一窝蜂的“思潮”和“观念”保持高度警惕和清醒的头脑。他赞同那种了解了自身特点、出于自身需要进行的风格探索,而不苟同那些不明就里、盲目跟风的所谓“创新”。在改革开放背景下的中国画艺坛,林氏山水画之所以有鲜明的个人特色,正是来自于林丰俗老师坚定的自信心、睿智的自我定位以及清晰的风格设定。

四、“山水画得有境界,这境界得可居又可游”

印象中,“境界”是林丰俗时常提到的一个词。30年过去了,这个当年颇觉“高大上”的词汇已经堕落为跟“大师”二字同等的陈腔滥调。但那时,美术学子们一提到“境界”那可是一脸虔诚的。

究其实,所谓“境界”本是虚无缥缈的东西,入魔有“魔境”,得道则入“仙境”,“道行”多高,如人饮水,冷暖自知,抑或自以为知。君不见当今艺术圈,无论书画圈抑或音乐圈,“大师”满街跑,个个讲“境界”:书法不讲法度,是“当代书法”。搞音乐不讲节拍、音准,是“放飞自我”,声称“我们不讲节拍,我们讲境界”。言必称佛、道,书必涉老、庄,令人云里雾里,恍兮惚兮。正是出于对这种伪“境界”的警惕,林丰俗老师基于朴素的田园理想,塑造了自己理解中的山水画境界,形成了独特的“境界观”,并通过教学影响着学生们。依笔者不成熟的理解,林丰俗的山水境界,规避了传统山水画论的“道家”色彩,既不宣扬老掉牙的“天人合一”观,也不向佛家的色空论靠拢。他对境界的理解,更多地来自唐宋田园诗的浸淫以及一个出身农家的读书人对家园的理解:那是一个环境清幽的,前有莲塘,后有青山,鸡犬之声相闻,读书声、牧笛声,声声入耳的桃花源式的所在。那里,不谈风花雪月,只谈秋收冬藏;不谈老庄之道,只聊赵钱孙李。在他的理想中,山水之道,只在于人和环境的圆融和协调,而非玄学的注脚;山水画的“境界”,是一种近似于日常生活的自适,而不是一种文人书斋里臆想出来的空洞的“意境”。

还是林丰俗自己说得好:“我希望于平凡的景物中找到情趣并体悟到诗一般的意境,俯拾即是、触目会心。然而,景随情移,情随时迁,我不想让成套的笔墨程式或自造程式套住自己的感悟和大自然的盎然生机。”

前述是笔者学生时期印象比较深刻的几句“林师语录”。不见豪言壮语,但却典型地反映了林老师的艺术思想。

以笔者个人的角度来观察,林丰俗的最与众不同之处,大致在以下几点:一,因感动而引起的单纯创作动机;二,只表现跟个人经历有关之题材的朴素艺术观;三,对流行的表现程式、当代思潮保持足够警觉的清醒头脑;四,对艺术江湖敬而远之的处世态度;五,堂吉诃德式的士大夫情怀。林老师以警觉的目光审视艺术圈的风云变幻,时刻跟潮流保持距离,从未卷入思潮之争,更远离世俗权力的纠葛,守护着内心的虚静,以虔诚之心观照着自己跟岭南山水的那份默契。他的以写生切入山水画创作的理念,深深影响了包括敝人在内的无数学生,他对广东以至全国山水画界的影响必将持续下去并且历久弥新。

三年前,林丰俗老师离开了他魂牵梦绕的田园世界,离开了心爱的画笔和未尽的艺术事业,令人惋惜……一位艺术家的探索,何时是个尽头?倘若天假以年,再给林老师十年的时间,他还能不能给我们凤凰涅槃的惊喜?笔者想,一定会的!因为,在他晚年的画作中,笔者然觉察到他对大自然风霜雨露的敏感,对田园生活的热爱,以及对形式语言的不懈追求。