核心素养导向下的“自组织”课例研究*

2020-08-26朱婷婷陶兆龙

朱婷婷 陶兆龙 于 健

《普通高中数学课程标准(2017 年版)》明确指出高中数学教学应以发展学生的数学学科核心素养为导向,这就要求我们教学时改变传统单一的、线性的和封闭的被组织的教学结构,积极采用独立思考、自主学习、合作交流等多种学习方式,启发学生思考,引导学生把握数学内容的本质,从而逐步向多元的、非线性的和开放的自组织教学结构转型。本文以高中数学新授课、复习课以及试卷讲评课这三种常见课型中的具体教学片段为例,对自组织理论在教学中的应用进行了积极探索。

一、自组织理论在新授课中的渗透

自组织理论视角下的新授课,教师在教学中应关注概念的本质,着眼于整体,让学生体会知识的整体架构和逻辑发展体系,力争在思想方法上获得突破。

案例1:“函数y=Asin(ωx+φ)图象”一节中由y=sinx的图象得到y=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0)的图象的教学。

我们可以在课堂上采用开放式探究,组织学生先独立思考,自主探究,写出方案,再小组合作交流。课堂上学生会产生不同方案,如有的学生利用最熟悉的“五点法”做出几个特殊的函数图象,然后归纳猜想;有的学生分别研究y=sin(x+φ),y=Asinx,y=sinωx的图象与y=sinx的图象关系,总结出规律后,再研究如何从y=sinx的图象得到y=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0)的图象;还有的学生从y=sinx得到y=sinωx,然后从y=sinωx图象得到y=sin(ωx+φ),最后从y=sin(ωx+φ)得到y=Asin(ωx+φ)的图象(研究A,ω,φ的次序不同视为同一类方案)。

当学生方案均汇报结束后,我们不急于肯定或者否定,而是追问“同学们,你们认为哪种方案更好呢?为什么?”引导学生的进一步思考,鼓励学生大胆表达自己的想法,最终发现第一种方案“五点法”虽然简单易操作,但对于其余的点的变化规律及特征尚不清晰,需要进一步展开研究,而方案二和方案三均是可行的。这时,我们可以引导学生总结“多参数问题”研究的一般思路——控制变量,即用控制变量的个数,将原本复杂的事物简单化,实现化归、以简驭繁的目的。

上述教学过程属于开放式探究,它强调面对一个问题,让学生去规划研究思路,教师站在知识的整体架构和逻辑发展体系的层次上引导学生思考解决问题的方法,最终达到使学生主动感悟解决一类问题的通性通法的目的。

所谓“授人以鱼不如授人以渔”,数学教学的目标是为了发展学生的学科素养,让学生学会用数学的眼光观察客观世界,提出问题;面对问题时,学会利用同伴间相互交流合作这种课堂上形成的学生群体自组织,分析问题以及解决问题,最终在教师的引导下形成统摄性的一般观念,如抽象一个数学对象的方法与步骤,定义一个数学概念的数学方式,研究一个数学对象的基本套路,等等。

二、自组织理论在复习课中的渗透

复习课实则是把书读薄的过程,如果复习课知识结构由教师给出,课堂例题由教师代为分析,学生的收获也就是多做了点题,课堂上的兴致也不会高,所以这种被组织的课堂是不可取的。而自组织理论视角下的复习课,则是引导学生站在更高层面审视知识结构,自主搭建一个个成熟模块,穿珠成串,最终达到复习巩固的目的。

案例2:关于“空间向量与立体几何”的单元复习课。

我们可以按照“我的整理”“我的易错题”“我的困惑”这三个环节展开单元复习。

第一步:“我的整理”。学生在课前使用网络图或者树形图先独立整理本章知识点,然后在课堂上展示交流。学生做的整理或是全面或是有漏洞,思考或深或浅,作为教师均应充分尊重学生的见解,适时提出“你绘的是什么图”“为什么这样绘图”。这样就为每个学生提供了课前回顾知识,整理知识,主动寻找知识板块间关联的机会,让每个学生都亲身经历在思考中回顾已学知识的过程,最后通过展示交流,促进对知识的再认识,达到优化认知的目的。

例如在课上,有的学生整理的是利用空间向量解决线线角、线面角、面面角的知识模块,而有的学生则深入理出了利用空间向量解决线线关系、线面关系、面面关系的知识模块,还有的学生不仅理出相应知识模块,还进行了对比分析,不论是哪种整理,这都是学生经过自己深入思考,利用自组织系统进行的整合,教师作为引导者应先给予肯定,然后再指导分析,引导学生站在更高的层面去看本单元的知识。

再如空间向量(三维)实质是将平面向量(二维)推广到空间的结果,本块知识注重于数形结合方法的使用,使用空间向量解决立体几何的问题可以达到化繁为简的目的。如果学生层次高,我们还可以继续提升站位,即站在学科层面,引导学生体会向量对数学这一学科具有的不凡意义(数学是研究空间形式和数量关系的科学),向量也是数学及物理(例如物理中力的分解)两个学科的纽带,从而扩展学生知识格局,培养其素养。

第二步:“我的易错题”。新的课程改革强调教师应是学生学习的组织者、引导者和合作者,这就是设计此环节最根本的原因,学生主动接收信息要比教师耳提面命效果要好得多,学生对易错点的反思往往能促成知识重难点的突破。

当然,作为引导者,我们在课堂上可以有意识地选择比较典型的学生“易错题”以达成我们复习的目标。例如在本节课展示交流“我的易错题”应围绕空间向量的两个基本问题展开:一是让学生体会空间向量是将平面向量推广到空间的结果;二是借助空间向量的坐标运算解决空间图形的形状、大小及位置关系等问题,让学生体会向量工具的优越性。当然,展示时我们可以仅展示题目,让学生独立思考,分别讲出自己的解题思路,再由本题学生作者进行补充点评,当学生间达成共识后,作为教师的我们可以进一步引导学生围绕“我的易错题”所涉及的知识点进行出题,站在命题者角度思考,进一步深化所学。

第三步:“我的困惑”。该环节由学生自由发言,提出自己对本模块知识还存有的困难点,它可以锻炼学生提出问题的能力,本环节更能看出学生的思维路径,也有利于培养学生的创造力,因为只有“真思考”,才能提出“好问题”。

三、自组织理论在试卷讲评课中的渗透

自组织理论视角下的试卷讲评课,可以利用大数据分析工具诊断问题点,让学生在主讲、质疑中练习表达,达到学习倾听、投入心智、完善自我的目的。

案例3:“诊、议、评、提”模式下的高三月考试卷讲评课。

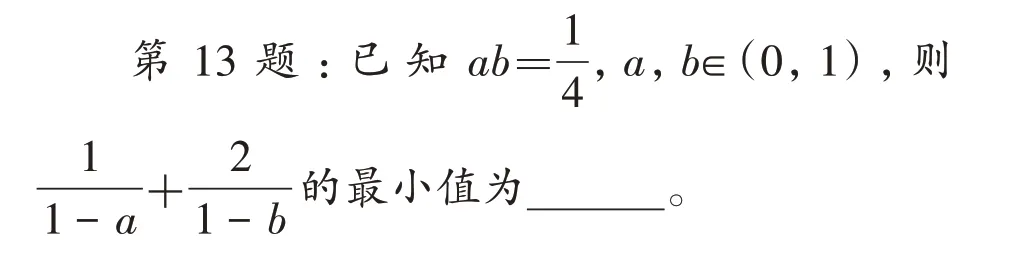

第一步:“诊”,即通过大数据工具诊断分析问题点。在这个大数据时代,辅助教学类智能软件及数据分析统计的智能平台应运而生,利用大数据带来的反馈信息可以有效做到偏差预警,从而服务于我们的教学。例如我们可以在考后结合数据绘制如表1 所示的“考后自查诊断表”,并要求学生在课前完成此表,这样学生既利用“自组织”完成了对本次考试的自查分析,又锻炼了个人的数据处理能力,提升数据分析的数学核心素养。例如某次月考试卷讲评课,根据表格我们可以确定本节课的重点为解决考察函数方程不等式的题组,利用数据进一步分析得出其中错误较多的是第13、14、20 题。下面我们以第13,14题展开具体说明。

表1 考后自查诊断表

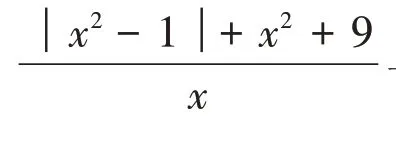

第14题:已知f(x)=│x2-1│+x2+kx+9在(0,4)内有且仅有两个零点,则实数k的取值范围是 。

第三步:“评”,即全班交流,对黑板上的解答进行点评。主要从三个方面进行点评:第一,黑板上的解法好不好?第二,你是否有别的解法?第三,你能对此类题进行总结吗?课堂上学生经过充分的讨论,比较不同解法的优劣,最后总结出这一类题的做法。例如学生总结出第14 题为了求实数k的取值范围,黑板上的众多方法的本质是一样的:它们均是在同一坐标系中画出等号两边的函数图象,然后通过数形结合求解,所以通过对解析式变形,等号两边的函数图象越好画,这种解法就越简单。

整个“议”与“评”的过程,以学生为中心,充分调动学生群体的自组织属性。学生上台展示的过程,其实就是思维暴露的过程,请学生上台板书,既聚焦了学生学习时碰到的难点与困惑,也聚焦了思维的矛盾。学生板书结束后,让学生评价学生,即用学生间质疑问难代替教师的直接评判,充分尊重学生的想法,让他们有自由思考的权利和空间,从而激发更多的思维潜能,有效凸显了学生学习的主体地位。学生在交流中,懂得了“兼听”,获得一题多解;在质疑中,获得了知识的强化,多解归一;在主讲中,投入了心智,锻炼了胆识。

第四步:“辅”,即给予辅导补充,提升巩固。课堂上我们可以根据学生的困难点,进行变式训练,当堂测试掌握程度。对于“学困生”,可组织学生建立帮扶小组,在课后给予一定的辅导帮助。

自组织理论下的教学,是一种以学生为中心、回归本位的教学。它遵循过程与结果并重的价值导向,摒弃简单的告知,鼓励学生探究,强调教师有价值的引领,达到深度学习的目的。但正所谓教学有法但无定法,我们不能仅停留于形式,还需将自组织理论与自己的课堂融为一体,适时调整,灵活选择可行方法,让素养在课堂上真正落地生根。