新时期下高校创新创业教育与专业教育的融合路径研究

2020-08-13黄宏军张楠楠左晓姣袁晓光

黄宏军 张楠楠 左晓姣 袁晓光

[摘 要]新时期,高等教育使命正由专门人才培养向创新型人才培养转变,而创新创业教育日益成为创新型人才培养的载体和有效途径。面临游离于专业教育的创新创业教育所表现出的问题,加速融合创新创业教育和专业教育是必然趋势。该文从创新创业教育和专业教育的内涵解析与融合形态着手,分析出创新型人才培养、专业内涵发展和创新创业教育发展是二者融合的必然,并从理念与意识、课程体系与教材、师资队伍与管理制度层面透视融合障碍,然后提出对应的融合路径,为社会培养创新型人才提供借鉴参考。

[关键词]新时期;创新创业教育;专业教育;融合

[基金项目]2016年度辽宁省教育厅普通高等教育本科教学改革研究项目(2016066);2015年度辽宁省教育厅优势特色专业建设项目

[作者简介]黄宏军(1977—),男(满族),辽宁鞍山人,工学博士,沈阳工业大学材料科学与工程学院副院长,教授,博士生导师,主要从事教学管理和材料加工工程研究;张楠楠(1980—),男,辽宁清源人,工学博士,沈阳工业大学材料科学与工程学院教研室主任,副教授,主要从事教学和表面改性技术研究;左晓姣(1985—),女,辽宁沈阳人,工学博士,沈阳工业大学材料科学与工程学院教师,主要从事教学和焊接技术与工程研究;袁晓光(1963—),男,辽宁葫芦岛人,工学博士,沈阳工业大学副校长,教授,博士生导师,主要从事教学管理和铸造合金及新材料研究。

[中图分类号] G642.0[文献标识码] A[文章编号] 1674-9324(2020)28-0003-04[收稿日期] 2019-11-02

李克强总理在2014年夏季达沃斯论坛上首次提出“大众创业、万众创新”的号召,继而2015年在政府工作报告中又提出“大众创业、万众创新”,通过创新创业扩大就业、增加收入、促进社会交流。此后,一系列围绕创新创业的政策应运而生。高校作为人才培养重地,其创新创业教育受到政府的高度重视。2016年教育部《关于做好2016届全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》指出:“各地各高校要把提高教育质量作为创新创业教育改革的出发点和落脚点,根据人才培养定位和创新创业教育目标要求,促进专业教育与创新创业教育有机融合。”[1]由此可见,高校创新创业教育逐渐成为技术创新、社会发展及创新型人才培养的重要组成部分和有效途径,与专业教育密不可分。但是纵观创新创业教育的发展,大多游离于专业教育,高校并未将创新创业教育纳入专业教育中,缺乏专业支撑的创新创业教育多以通识类教育或单纯赛事为主,缺乏有机融合的创新创业教育和专业教育,只能使创新型人才培养局限于纸面。探索新时期创新创业教育和专业教育融合的路径与机制,提高创新创业教育的实际效益,为社会培养创新型人才势在必行,也是值得研究的重要课题。

一、解析创新创业与专业教育内涵及其融合形态

(一)基本内涵解析

2010年教育部在《关于大力推进高等学校创新创业教育和大学生自主创业工作的意见》中将创新创业教育定义为“适应国家和经济社会发展战略需要而产生的一种教学理念与模式”[2]。此后,学者们结合高校教育对创新创业教育给予多种定义,比如杨芳(2014)认为,创新创业教育是培养学生从事实践活动所必备的素质教育;石国亮(2010)认为,创新创业教育是培养学生的创新精神和创业能力,从理论教育向素质教育转变。从各种定义中可以归纳高校创新创业教育的内涵:通过强化创新意识、培育创新精神、训练创造能力,依托高校教研实践平台,打造创新创业教育平台,促进科技创新与实体创业,满足社会发展需要,提高创新型人才的培养质量。高校创新创业教育有助于學生对已学知识进行加工、处理、吸收和运用,有助于完善其知识体系和框架,有利于学生用已有知识或延伸已有知识去解决问题[3],切实体现高等教育人才培养目标。这与“五大发展理念”之首的“创新发展理念”和十九大报告中的创新型国家建设相得益彰。

专业教育是指高校根据社会需要,划分各类学科和专业,确立专业培养目标、制定专业教学安排和组建专业课程体系,为社会输送各类高素质专业人才,学生进行专业模块化学习,形成个人专长[4]。专业教育强调学生通过学习某领域的专门知识获得专门的知识技能,解决专门领域的问题。这种教育学习具有标准化、批量化、可复制、单一性等特点。新时期,形态多样的社会发展需要多学科知识体系的融合,比如管理能力、经济分析、市场需求、人文环境等,都是一个大学生应该了解的领域,只有这样才能快速融入社会建设中,为此专业教育亟需融入一种与社会紧密结合的教育活动。而创新创业教育恰好能将专业教育引入社会元素,二者相辅相成,共同实现人才培养目标,扩大就业市场,增加就业机会。

(二)融合形态

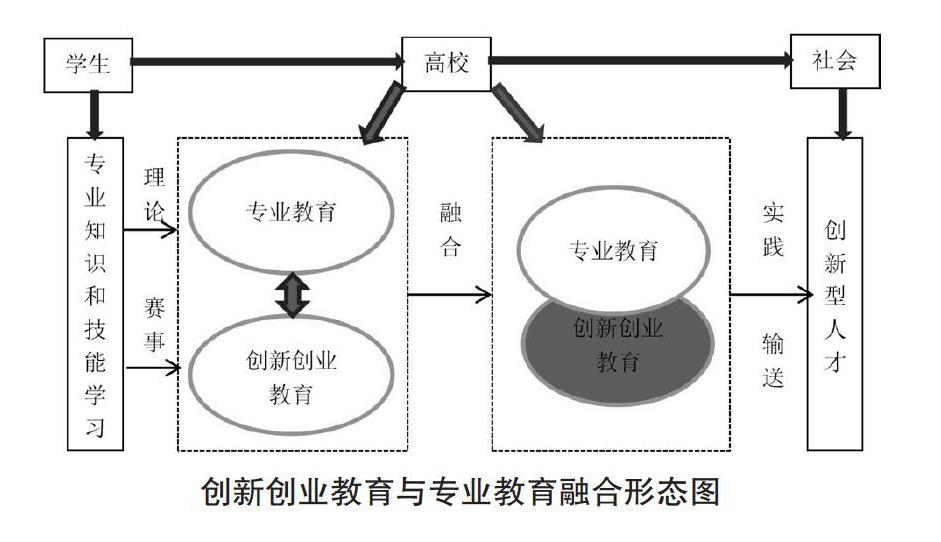

专业教育为新中国建设输送了大批专业性人才,为祖国建设做出了巨大贡献。但面临复杂多变的社会环境,高校向社会输送创新型人才需要多元化的培养渠道,专业教育已不能满足社会对创新型人才的需要,高校为学生提供专业知识和技能学习的理论平台较为单一。此时,创新创业教育尚独立于专业教育,未进入教育者视野,只是依存于一些挑战杯和科技大赛等项目,二者独立性较强,高校也未将创新教育和专业教育融合作为人才培养目标的途径,如图所示。

新时期,社会发展已经不是要素的简单叠加,而是需要多学科知识体系的融合,推进创新驱动,使创新具有社会性等特点,增强学生适应社会、接近社会的能力。创新创业教育在高校经历了萌芽、探索、简单繁荣后,正在探索新型的演化模式。“大众创业、万众创新”为高校创新创业教育提供了探索路径,高校正在尝试将专业教育和创新创业教育相融合,创新创业作为通识类课程逐渐编入专业教育体系中。由于创新创业教育具有跨学科性和社会性,能够将理论与实践、跨学科内容有机结合,能将离散的专业教育整合,促进高等教育发展的同时,为社会输送高质量的创新型人才,形成一种创新创业教育和专业教育融合的新形态。

综合来看,创新创业教育和专业教育的人才培养目标一致,都是提升学生能力,满足社会需求。只是专业教育注重专业理论和基本技能的培养,实现“学生—理论”的知识吸收;而创新创业教育侧重于创新创业能力的培养,实现“理论—实践—社会”的需求衔接,二者共同完成“学生学习—高校培养—社会贡献”的培养过程,继续发挥创新型人才培养的主阵地作用。

二、创新创业教育与专业教育融合的必要性

(一)创新型人才培养的必然要求

创新创业教育的基本价值取向是培养学生的创新创业能力,全面提升学生的综合素质,在社会实践中拓宽学生的就业机会和空间,它是创新型人才培养的有效途径。成熟的专业教育在为社会提供智力支撑和培养大批专业人才的同时,也暴露出不符合时代要求的弊端,标准化、可复制的教育体系压制了学生的个性,单一专门的知识结构限制了学生开放思维、知识共享,无法实现高等教育的社会价值。而创新创业教育与专业教育有机融合,能实现优势互补、相互促进,优化人才素质结构,培养符合新时期特征的创新型人才,为高等教育注入市场元素,有助于高校转型。

(二)专业教育内涵发展的必然选择

在社会主要矛盾发生新变化的大背景下,“实现高等教育内涵式发展”成为党的十九大报告的内容之一,也是高校健康发展的内在要求。相比之下,专业教育经过多年发展,在积累宝贵经验的同时,也应清醒地意识到教育理念、教学内容与方法、课程体系存在老化的问题,不能适应社会快速发展的需要,造成了人才培养与社会脱节。只有将具有外源性特性的创新创业教育与专业教育融合,为专业教育注入新理念与新模式,对接市场需求,调整學科专业结构与人才培养目标,才能培养更多拔尖的人才;同时,夯实专业基础和优势,尤其是前沿优势,实现专业教育的创新性发展,在创新创业教育方面重视专业教育,实现教育的内涵式发展。

(三)创新创业教育发展的必然趋势

大学生创新创业能力培养是创新创业教育的目标,是创新型人才培养的关键,不能脱离专业教育而独立存在,这点从多个创业典型来看,依然成立,即创新创业能力突出的人一定具备扎实的专业基础和过硬的专业技能。因此,能帮助大学生形成系统的知识结构和思维模式的专业教育是创新创业取得成效的前提,专业学习能为创新创业提供基本研究方向,有专业知识支撑能避免底端创业。只有将创新创业教育和专业教育充分融合,才能保证学生带着创新思维,充分利用专业知识体系开展创业,否则创新创业难以长效发展。

在创新型人才培养的框架下,将内容各异的创新创业教育和专业教育融合,实现内容和优势互补。专业教育提供专业基础和技能、思维模式,创新创业教育注重创新精神和创业能力的培育,二者结合方能培养出高质量的创新型人才,这是社会发展的必然需要。

三、创新创业教育与专业教育融合的障碍

依托专业教育的创新创业教育,是发挥专业优势、高起点可持续的创新创业教育[5]。目前,大多数高校已经意识到创新创业教育的重要性,二者的充分融合是未来发展趋势。近期,在部分高校开展的创新创业教育中,增设了创新创业课程,成立了创新创业学院,统筹全校资源推动创新创业教育改革。但实际却出现各自为政、松散和不协调的管理局面,不能形成合力。主要表现为:创新创业教育和专业教育共同挤占学生的学时,对创业课程认识不足或体系不完善,容易形成互相抱怨的心态;自从“大众创业、万众创新”政策落地后,创新创业教育如雨后春笋般快速扩容,导致出现了缺乏专业素养的创新创业导师和资源,形成了形而上的管理模式;学校通常以创办企业数、参加各级各类项目及获奖数作为评价考核指标,容易造成师生的功利性心理,忽视了二者融合的真正动机。

创新创业教育和专业教育融合不尽如人意,专业教育无法体现创新能力培养,创新创业教育也缺乏专业背景的指导,究其原因,主要存在以下几方面障碍。

(一)理念和意识层面

高校的创新创业教育改革是在社会经济发展到新阶段,对人才培养有新要求的大背景下提出的,也得到了大多数高校的认同[6]。专业教育和创新创业教育在高等教育层面分别承担着相应作用,但受长期思维模式影响,很多高校教师认为创新创业教育是边缘教育,创新创业教育及二者融合会挤占教育资源,造成管理混乱,有意减弱融合深度,只提供边缘服务或被动参与,学生创新创业意识逐渐与专业学习意识脱离。学生简单地认为,创新创业就是开办公司,为了各自利益参加大赛而已,忽视了与专业知识的结合。这种偏差严重阻碍了二者的融合深度,为此,高校要树立以专业教育为基础的创新创业教育理念,架构符合学校特色的创新创业教育体系框架,将创新创业教育贯穿于大学学习生涯中,使教师和学生真心关注,在切实提升大学生专业教育的基础上,强化创新创业意识。

(二)课程体系与教材层面

首先,课程体系的独立性和零散性。创新创业教育爆发式发展始于2016年。由于缺乏前期积累和发展时间较短,高校尚未形成系统化的课程体系,创新创业教育类课程多数参考传统授课模式,缺乏系统教学大纲的指导,只偏重于创新创业理论的讲授,无法体现创新创业教育的个性化、社会性等特色。这样的课程更多是为了应付管理要求和学生毕业要求,却失去了培养创新创业人才的意义。为此,高校创新创业课程体系要充分考虑专业教育,取长补短。其次,与创新创业课程相配套的教材缺乏。大多数学校因为创新创业课程设置比较零散而且多以公选课出现,选用教材较为随意,缺乏系统性和严谨性,基本上都是任课教师现学现教,借助网络的片段、零散的案例进行讲授。

(三)师资队伍层面

师资是开设创新创业教育课程、保障教学质量的基础,尤其是融合大学生专业学习背景的创新创业教育的师资队伍更是创新创业教育成功的保障,参差不齐的创新创业师资队伍会带来负向影响。《普通本科学校创业教育教学基本要求(试行)》中,明确师资队伍建设“鼓励支持各专业课教师在专业教育中有机融入创业教育内容。积极聘请企业家、创业人士和专家学者担任兼职教师,承担一定的创业教育教学任务。加强培训,提高教师业务水平和教学能力”。但是,高校创新创业教师大多为经管文法等文科教师或辅导员,这些教师可能在社会阅历、理论知识和实践锻炼方面表现不佳,创新创业经验不足,规律把握不准,无法紧密联系学生的专业实际,阻碍了创新创业教育与专业教育的融合。为此,高校在选聘教师时,要关注教师的任职条件,确保从教育源头带来正向影响。

(四)管制制度层面

创新创业教育不仅涉及教学、科研、学生等内在因素,还关联校外基地、创新展览、大赛组织等外部因素,因此,作为一个较为复杂的系统性工程大有牵一发而动全身的网络型模式。综合文献梳理及有关学校调研了解,部分学校已经单独成立创新创业学院,大部分学校由学生处、招生就业处等部门负责。这样的管理线路独立性较强,很难将创新创业教育融入专业教育中,即使独立成院的高校也存在类似情况,教师、学生、管理人员在各有所属的情况下,很难保证管理流畅。由于创新创业教育多年以来被当作边缘教育,因此在学科建设、人才培养、激励机制、考核评价、职称评定等方面都没有纳入全校专业教育体系中,尽管部分高校针对学生创新创业管理出台了休学创业政策,但学生的参与性不高,制度缺乏创新导致创新创业教育与专业教育融合不够,教师和学生积极性不高。

四、创新创业教育与专业教育的融合路径

创新创业教育与专业教育融合是创新型人才培养、专业内涵发展和创新创业教育发展的必然。在推广实施取得卓越成绩的同时,也凸显了融合障碍,下文从融合理念、课程设置、师资队伍和管理制度四个方面探索了有效路径,以期发挥高校的特色与优势,促进创新创业教育与专业教育的深入融合。

(一)转变理念,突出融合

发展理念高度统一是创新创业教育与专业教育融合的核心,对整体教学活动具有重要影响。转变对创新创业教育的边缘化认识,科学地将创新创业教育定位为一种素质教育,突出融合目标是创新型人才培养。认识到创新创业教育是提升學生就业竞争力、提高人才培养质量、建立创新型社会的途径。创新创业教育与专业教育融合是学生个性发挥、专业技能应用、思维模式转变、内在潜能挖掘、健康人格塑造和专业内涵提升的需要,是社会发展的需要。首先,将创新创业教育纳入教育体系中,贯穿育人全过程,向学校师生宣传创新创业知识,鼓励学校领导、管理者、受教育者积极投入创新创业大潮中。其次,在学生群体中,广泛开展创新创业教育,鼓励学生利用创新创业实践平台和基地,充分结合自身专业基础知识和技能进行实践,着重培养学生的创新意识、创造力和综合素质。

(二)创新课程设置,促进融合

创新创业教育是以教学为中心的教育体系,系统化的课程体系和科学的课程设置是创新创业教育的基础,因此,要充分注重第一课堂的作用。目前,较多高校弱化课程设置,创新创业类课程较少且以公选课居多,这样的课程体系无法满足创新创业改革的需要。为实现科学化的课程体系,首先,需要结合社会发展和学生个性化培养,在培养方案中设置多学科交叉的课程,比如经济学、管理学、创新思维学、风险投资学、法学等,保证创新创业教育与专业教育的充分融合。其次,将创新创业理念和知识体系纳入课程设置中,形成专业知识、创新创业知识、社会学领域知识相结合的网络框架,加速实现创新创业。再次,重视创新创业类课程建设,探索创新创业内容和专业内容有效结合的方法,保证学生学有所用,学有所得,引导学生采用体验式、互动式的自主学习模式,强化创新创业教育氛围。最后,重点建设优秀的创新创业教材和本地化教材,使教师和学生教有所依,学有所依,避免零散化的教学内容弱化融合力度。

(三)强化师资队伍,落实融合

高质量的师资队伍是落实创新创业教育和专业教育融合的关键,也决定了融合程度。前文述及当前师资队伍多数以人文类教师和辅导员为主,多种因素导致创新创业弱化,因此,推进创新创业教育与专业教育融合要强化师资队伍。首先,引入多源性的师资队伍,包括高校教师、社会企业家、行业协会人员等,聘请有创业经历的创业导师,以此丰富理论型和实践型师资队伍。其次,积极选派创业经验欠缺的教师到企业挂职锻炼,积累实践经验,加强对此类教师的政策性倾斜,促进其专业基础知识、技能与企业生产实践融合深化,保证创新创业教育顺利开展。

(四)理顺管理制度,力推融合

首先,管理不畅是创新创业教育和专业教育融合的严重阻碍,要解决这一问题必须清理交叉管理线路,明确职能权责。创新创业教育分为理论课程类教育和实践类教育两大块[7]。通常理论部分涉及教务处、研究生院、专业学院等教学部门,实践部分涉及创新创业学院、学生处或招生就业处等部门。为保证管理顺畅,必须明确教学管理、学生管理、赛事管理的主要负责单位和帮辅单位,避免无主次、互相推诿的局面,减少中间环节,加速融合。其次,完善和制定各类相关制度,比如针对教师的绩效激励、职称评定、考核评价等,学生的学分管理制度、休学创业制度、创业场所与资金扶持制度等,逐步将创新创业教育提升至与专业教育、科学研究平齐的高度,提升师生参与度,大力推进创新创业教育与专业教育的融合。

总之,新时期高等教育育人的途径正在转变。面对高校创新创业教育发展问题,加速融合创新创业教育和专业教育是必然趋势,二者共同承担创新型人才培养的重任,共促高等教育的内涵式发展,进而促进人的全面发展。

参考文献

[1]教育部关于做好2016届全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知[J].中国大学生就业,2016,(1):7-9.

[2]陈希.在推进高等学校创新创业教育和促进大学生自主创业工作视频会议上的讲话[J].中国大学生就业,2010,(6):13-17.

[3]沈逸.刍议我国高等职业教育的发展趋势[J].职教通讯, 2015,(29):9-12.

[4]张维红,蒋林.关于学科、专业、课程建设的思考[J].黑龙江教育(高教研究与评估),2006,(Z2):96-98.

[5]刘波.高校创新创业与专业教育的耦合机制研究[J].中国成人教育,2017,(12):68-71.

[6]薛慧.关于高校创新创业教育体系构建的思考[J].江苏高教,2014,(3):65-66.

[7]黄兆信,王志强.论高校创业教育与专业教育的融合[J].教育研究,2013,34(12):59-67.

Research on the Integration Path between Innovation and Entrepreneurship Education and Professional Education in Colleges and Universities in the New Period

HUANG Hong-jun, ZHANG Nan-nan, ZUO Xiao-jiao, YUAN Xiao-guang

(School of Materials Science and Engineering, Shenyang University of Technology,

Shenyang, Liaoning 110870, China)

Abstract: In the new period, the mission of higher education is changing from specialized talent training to innovative talent training, and innovative entrepreneurship education is increasingly becoming the carrier and effective way of innovative talent training. Faced with the problems of innovation and entrepreneurship education, it is an inevitable trend to accelerate the integration of innovation and entrepreneurship education and professional education. From the perspective of the connotation analysis and integration form of innovation and entrepreneurship education and professional education, this paper analyzes that innovative talent training, professional connotation development and innovation and entrepreneurship education development are the inevitable integration of the two, and from the concept and consciousness, curriculum system and teaching materials, teaching staff and management system perspective integration barriers, and then put forward the corresponding integration path, and provide reference for the society to cultivate innovative talents.

Key words: new period; innovation and entrepreneurship education; professional education; integration