1976年《学习与批判》刊登长篇通讯《灵璧夜谈》

2020-08-13

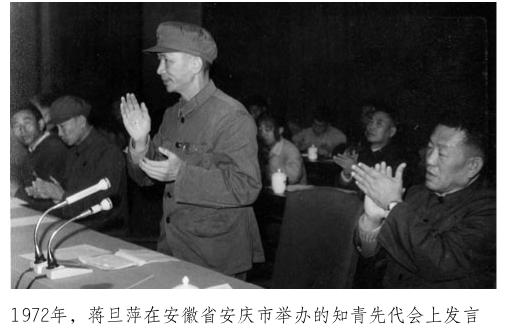

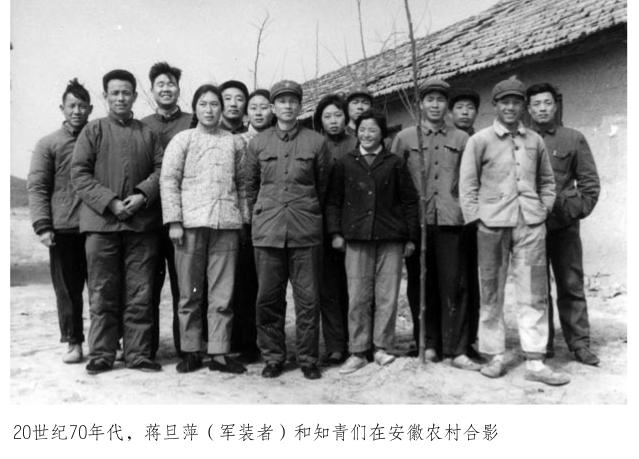

1969年1月,李德生同志(时任陆军12军军长,安徽省革命委员会主任)通知我要找我谈话。李德生同志对我说,毛主席关于知识青年上山下乡的指示你已经知道了,这是一件很重要、很光荣、很难做的工作,想请你来把这项工作抓起来。你在省军管会文卫办公室时,处理农垦学校学生的问题处理得很好,不管工作多难,冲击多大,你都能顶住,从不上交矛盾。后来你负责几届大专院校毕业生的分配工作,做得也很好,政策把握得很准,把几万大学生分配完没有留下后遗症,所以想把全省的知识青年上山下乡的工作交给你来做。省委为贯彻毛主席的指示,决定在明天要召开省委扩大会议,请你在会上做一个发言,这个发言是省委常委会委托你来讲的。于是我连夜做发言的准备,在第二天的发言里,我着重讲了知识青年上山下乡的重要性和有关政策、注意事项。会议结束时,李德生同志又专门强调了一下,他说蒋旦萍同志的发言,是省委常委会委托他讲的,各级党委都要认真贯彻执行。

受命组建安徽省知青办

按照省委扩大会议的要求,我立即着手组建安徽省委知识青年上山下乡领导小组办公室,也就是后来的省知青办。省知青办为正厅级,班底以原省军管会大专院校毕业生分配办公室的部分工作人员为骨干。

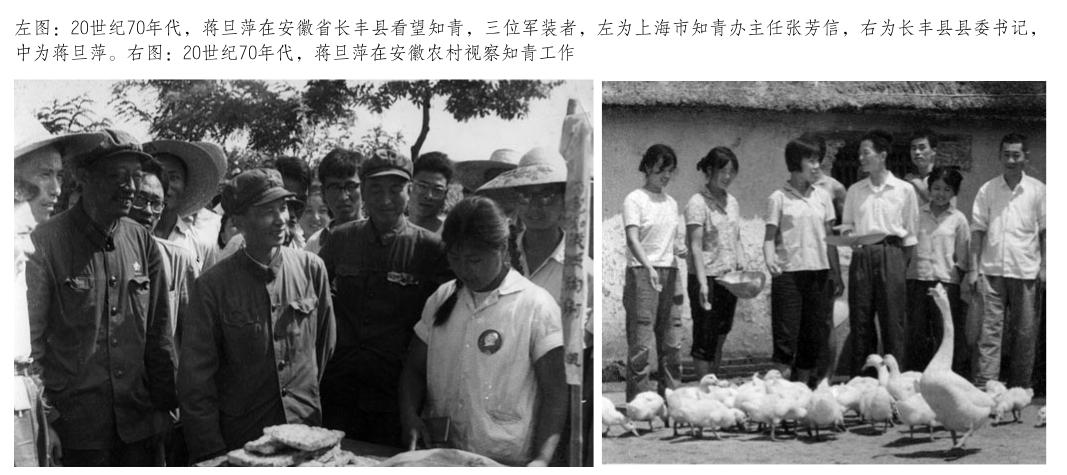

李德生同志在和我谈话时,还提到上海市希望安徽省能接收15万上海知青,省里已经同意了上海市的要求,具体事宜交由我和上海方面的同志具体协商解决。经过协商,双方同意由安徽方面派出一名同志常驻上海,协调上海知青赴安徽上山下乡的具体事项。请上海方面派出带队干部,协调安徽省知青办和地、县知青办,做好上海知青的管理工作。上海市委和上海市知青办经过研究,决定派出上海市知识青年上山下乡学习慰问团,在省里设总团,地区设分团,县设小组。双方明确,上海市赴安徽省的学习慰问团,在安徽省要服从安徽省委和安徽省知青办的工作部署和领导。

上海要有15万知识青年来安徽,这在整个安徽省的下放知青中是占了很大比例的。我说这么多人,要有人带领、管理,后来上海上山下乡学习慰问团,每一批有100多人。第一批慰问团的团长是个造反派,工人,人还可以的。慰问团有个政委,是个老干部,比较谨慎,话不多,大的事都是团长定。他们来了以后,省里是总团,设在知青办。我给他们拨了两间办公室,安排了宿舍。他们要做什么事报告我,省知青办也帮他们一起做。他们总团开会我要去参加,也去讲话。上海慰问团中有相当一部分是“文革”中下来的领导干部,其中最高职务是原来上海邮电总局的党委书记彭丹陵,是上海第三批慰问团的政委,是个老红军,我的一个老战友和他在延安时是一起的,很熟悉。上海慰问团到安徽后做了很多工作,在工业支持农业方面,支持我们手扶拖拉机、太阳能灶等,由我们安排到有知青的农场或公社。

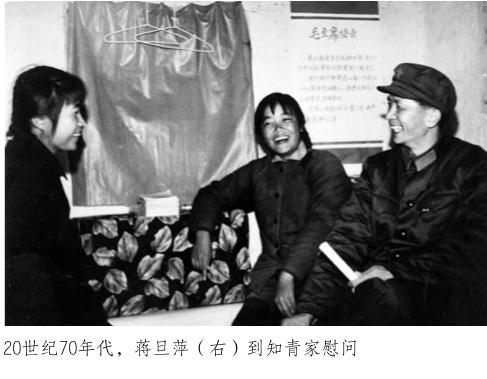

那时安徽分管知青工作的省革委会副主任杨效椿同志说,我们要像对待自己的子女一样对待知青。安徽有70万安徽知青,15万上海知青,我在和知青的接触中结下很深的感情,所以是把这份工作当做事业来做的。那时我每年会去上海一次,做协调工作,有次刚好是上海知青出发,我就让安徽常驻上海浦江饭店的代表陪我去火车站。到了火车站,看见那里有军警维持秩序,铁门拉得紧紧的。这么多人,汽笛一响,家长哭哭啼啼,知青也哭,我心里非常难受,我们也有子女啊。有一次下乡,我看到知青在吃高粱米糊,别的什么也没有,锅里没有油水,都生锈了。我就自己掏钱给公社的人,让他们去买了两斤肉,给知青包饺子吃。

在“批林批孔”时,有一次中央一位老同志逝世,因为在治丧名单中没有李德生,当天安徽省委就乱了,好像“文革”第二次开始了。省委大院像菜市场一样,什么人都可以进来乱搞。外面贴出我的大字报:“蒋旦萍是李德生的黑干将”,我名字的每一个字都用了一整张报纸。后来我们办公室一个处长说,明天我们要贴你一张大字报了。我说你们贴吧。他们压力太大,说他们是保皇派。实际我们办公室同志相处很好,当时我们办公室是唯一坚持正常上班、正常工作的。我那时想,知青如果也来造反,哪怕只有一万人,也是不得了的。但是没有,一个知青也没有来闹。

收回没有出处的“批邓”材料

1975年11月,有一天深夜突然接到通知,让我马上到省委小礼堂参加紧急会议。到了以后,宣读文件,原来就是传达“反击右倾翻案风”的指示。清华大学刘冰同志给毛主席一封信,信是要邓小平同志转的。结果毛主席就提出:我在北京,为什么不直接給我,而要小平同志转,信里的矛头是针对着我的。这样就开始批邓、反击右倾翻案风。

这个运动搞得声势很大,“四人帮”用一切办法想把小平同志置于死地。其间不断地传达毛主席的所谓最新指示,把这场斗争的性质提得非常高,要求各级党委都要层层表态。

从开始接收上海知青以来,我们和上海方面的工作一直是协调的,但在反击右倾翻案风运动开始后,在有些方面就出现了矛盾,有些还很尖锐。一件事是上海通过知青慰问团,弄来了大批没有出处的批邓材料,未经省知青办同意,擅自下发到各个知青点上去。我发现后立即找慰问团的负责人,严肃指出,我们和上海之前协商派慰问团的时候就明确了的,你在安徽就必须按照安徽省委的统一部署进行工作。省委没有要求你来发这些批邓的材料,如果把形势搞乱,谁来负责?要立即停止这种做法,已经发下去的材料全部收回封存起来,也请慰问团把这件事情报告给上海市。

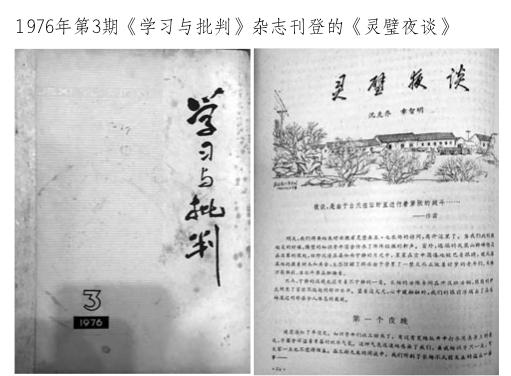

《学习与批判》杂志刊登《灵璧夜谈》

还有另一件事。有次我到上海去,刚好国务院知青办顾洪章同志也在上海,上海二办的主任王克同志请我们吃饭。吃饭时,王克就说,明天上海出版的《学习与批判》上,有你们安徽的重要文章。当时我听了以后吃了一惊,我怎么不知道呢?吃过饭后,我马上就打电话到合肥,问办公室的同志,我们有什么重要的文章要发表了?他们查了半天,都说不知道这个事。第二天,看到1976年第3期《学习与批判》杂志,用15个整版刊出署名长篇通讯《灵璧夜谈》。灵璧是安徽宿县地区的一个县,这篇文章以5个夜晚与不同对象的谈话方式,曲折地说了上海在支援去安徽的上海知青的过程中,拿出一些设备和生产资料,在灵璧县办了个“五七农场”,把相当一部分上海知青吸收进去,那里的知青就发工资。

我看了以后非常生气。在安徽的知青,插队是主要形式,除了安徽省建设兵团是集中的整个连、整个连的建制,而其他的各个县都是插队小组的形式,搞这么个农场,解决了一部分上海知青的出路,其他上海知青怎么办?安徽的知青怎么办?我把慰问团的同志找来,把地区的知青办负责同志也找来,我对上海市慰问团的同志说,你从上海运来机器设备和原料,生产出来的产品再运回上海,那为什么不直接就在上海办这个工厂呢?不要让这些知青到安徽来插队了。我们对上海知青和本省知青是一视同仁的,这不是在制造矛盾吗?当时知青办有两位处长劝我,他们说,看来上海是有来头的,恐怕不能这么硬碰硬地跟他们对着干。我笑笑回答他们说,大不了不让我穿这身军装了。我后来才知道,我当时把这件事估计偏轻了。

粉碎“四人帮”以后,当时在部委厅局,以及干部中间,都要对自己是否与“四人帮”有联系,以及在“反击右倾翻案风”运动中的表现进行检查交代。这个时候,上海市委转一份材料给安徽省委,是原上海市革委会的常委、上海市写作班子的负责人朱永嘉写的一个交代材料。这个材料主要是讲我和上海交锋的有关情况。我和朱永嘉有过几面之交,是工作方面的联系。我反对灵璧的经验和反对上海在安徽散发反击右倾翻案风的无头材料,他都报告了张春桥。他说,蒋旦萍是个走资派,态度很不好。他在交代材料中还讲到,虽然是灵璧的经验,实际上是张春桥为他篡党夺权,当上总理的一个理论上的准备。他把这种做法叫做直接过渡论,就是说从三级所有制一步进入到全民所有制,作为他的一个理论上的创造。他的这份材料,对我起了很好的反证作用,很多问题就不需要我自己来讲了。

由于“文革”期间出版物很少,《学习与批判》是一份很有影响的刊物,那篇文章又很长,当时是有不小影响的。作者开头的题记是一句话:“夜谈,是由于白天在田野里进行着紧张的战斗……”,就是当时那种带有隐喻的写作方式。第一个夜晚,介绍了从上海工厂来的慰问团师傅,亲切关心一位15岁即下乡的70届初中生的故事。第二个夜晚,写一个男知青起先是“认钱不认线”,想办法出去拉板车,一天可挣到十几块钱。后来到农场的小工厂,在老革命领导帮助下,学习了无产阶级专政理论,反对资产阶级法权,对目前尚处于困难阶段的工厂有了信心。第三个夜晚,讲述这个“以下乡知识青年为主,少量贫下中农参加”的农场,现有人员80多人,土地430多亩,还有一个日产800套喷雾器头和开关的小工厂。工厂有冶炼和金工两个车间,利用部分上海工厂的“下脚灰”作原料,产品可解决周围地区的生产需要。作者从这些故事里,听到了“革命人民迈向共产主义的急促脚步声”“革命新一代在上山下乡道路上披荆斩棘前进时唱起的革命歌声”。第四个夜晚,讲一对上海下乡知青夫妇,他们一起下乡,为了更好地扎根农村,在当地成家,生了女儿。虽然努力,生活还是艰难。上海慰问团同志“代表上海工人阶级”去看望他们,并告诉他们,县里办了这么个亦工亦农亦学亦兵的农场。后来丈夫去了农场上班,农场底子薄,还是艰苦,妻子把家里自己种的南瓜等送去,最终自己也带着孩子加入艰苦的农场建设,和丈夫分住在简陋的单身宿舍……第五个夜晚,主要是听上海慰问团到灵璧县的组长介绍,对这个农场的设想是“现在对青年只发了点生活费,明年想略增加点,搞工的和搞农的统一核算,亦工亦农,不去人为地制造什么差别”。认为有些人“和毛主席的指示唱反调,把在农村扎根的青年从贫下中农的土壤里拔出来,不分青红皂白地全部调回城市里去,那不是在向文化大革命进行反攻倒算吗?”整篇文章写得诗情画意,我平时对基层情况非常熟悉,就觉得文章内容很脱离实际。

《灵璧夜谈》发表半年后,“四人帮”就垮台了,《学习与批判》隨之成为历史。“四人帮”粉碎后,在北京出席第二次全国农业学大寨会议期间,我和上海代表团团长、市委书记王一平同志说,上海慰问团在关心安徽的上海知青方面还是做了很多工作的,希望能继续下去。王一平同志跟我说,要跟你道歉啊,上海慰问团在安徽做了干扰你们的事,今后再派慰问团恐怕也不合适了。这样,上海慰问团就撤回了。

2020年5月21日

(口述者曾任安徽省知青办主任,撰稿者曾任《现代家庭》杂志社社长、总编辑)

责任编辑 杨之立