新闻评论短视频发展的现状、问题与策略

2020-08-12李玥

内容提要 新闻评论短视频将进入快速发展时期。虽然新闻评论短视频有部分阶段性成果,但仍存在精品较少的问题,针对短视频平台中的诸多局限,主流媒体应通过构建适应不同平台的优质评论产品集群,以系列策划与丰富链接体现内容价值,引导用户深入思考,利用社交媒体特性突破圈层,最终提高主流媒体在社交媒体时代的传播力、影响力、引导力与公信力。

一、现状:新闻评论短视频迎来发展机遇期

高速增长的短视频行业已形成商业平台为主的传播格局。主流媒体在顶层设计的推动下大力发展移动传播,完成了初期的渠道与内容布局。随着用户新闻短视频消费习惯的初步养成,体现媒体差异化的新闻评论将迎来创新发展。

(一)环境:行业持续高速发展,用户认可媒体品牌

短视频市场自2016年起进入高速增长期,短视频竞争进入白热化阶段,在保持了4年高速增长后,下一步发展重点将由用户拓展转向优质内容升级。原因可概括为以下四点:

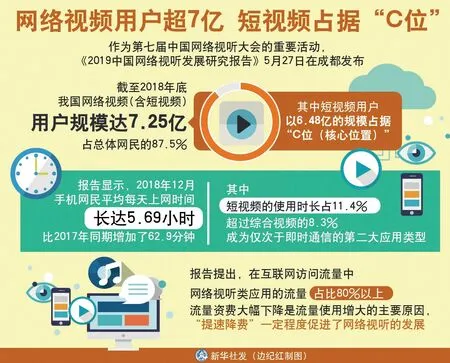

第一,行业高速增长。第45次《中国互联网络发展状况统计报告》显示:截至2020年3月,短视频用户数已达7.73亿,网民使用率达85.6%,较2018年增长1.25亿。短视频市场已经形成抖音、快手遥遥领先,其它平台奋起直追的局面。各平台调性并不完全相同,围绕不同受众和内容的差异化竞争态势日渐明晰,各平台已进入内容深耕阶段。随着专业媒体机构大量入驻,协助内容输出和变现的机构的扶持和市场竞争的加剧,短视频内容平台的质量已呈整体上升趋势。[1]

第二,政策推动“国家队”发力。习近平总书记在十九届中央政治局第十二次集体学习时强调,要坚持移动优先策略,让主流媒体借助移动传播,牢牢占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点。以人民日报、新华社、中央广播电视总台为代表的主流媒体积极布局短视频,在商业平台与自有新闻客户端的基础上建立专属的短视频客户端,例如人民日报的“人民日报+”、新华社的“新华15 秒”、中央广播电视总台的“央视频”。国家级主流媒体逐步形成“商业平台+自有新闻APP+自有短视频APP”三位一体的短视频分发矩阵。

第三,用户认可主流媒体生产的新闻短视频。用户已具备初步的新闻短视频使用习惯,年轻群体更偏爱新闻短视频。艾媒咨询(iiMedia Research)数据显示,用户对新闻短视频的需求仅次于搞笑幽默与生活技能类产品。腾讯企鹅智库发布的《2019中国网民新闻资讯偏好报告》也显示[2],中国网民每天人均浏览新闻资讯时长为59.9分钟,新闻短视频是网民第二喜欢的资讯形式,其中19-39岁用户更偏爱新闻短视频,20岁以下年轻人在重大新闻事件发生时,更倾向通过短视频剪辑的形式了解信息。中国新闻史学会应用新闻传播学研究委员会发布《媒体抖音元年:2018发展研究报告》显示,媒体抖音号在重大突发新闻事件的内容传播上表现优异,点赞和转发量都名列前茅。2018年,抖音上经过认证的媒体账号超过1340个,累计发布短视频超过15万条,累计播放次数超过775.6亿,累计获点赞次数超过26.3亿。主流媒体的新闻短视频内容已初步获得用户认可。

(二)媒体:新闻评论体现差异,探索取得阶段性成果

目前,在新闻短视频中,新闻资讯类发展较为成熟且已呈现同质化趋势,存在热点新闻事件被各类客户端转载刷屏的情况。下一步,在众多的新闻体裁之中,定位新闻的第二落点,体现媒体态度与价值引导的新闻评论将是主流媒体舆论引导与差异化的发力重点,也是其在以娱乐为主基调的商业化平台上的优质资源与亮点。新闻评论具有很强的主观性,对生产者的新闻把控能力与成本要求更高,“高门槛”有助于主流媒体在海量内容中独树一帜。例如:中央广播电视总台专门为短视频平台打造的新闻评论短视频《主播说联播》,通过改变传播语态,实现了主流媒体在移动社交时代的突破与创新,2019年7月29日上线瞬时成为爆款,树立了主流媒体引领网络舆论的标杆。

二、问题:亟需有深度的破圈层精品

目前,新闻评论短视频存在精品较少的问题。短视频平台的特性也使用户行为潜移默化地发生改变,其中较为突出的是碎片化削弱了用户深度思考能力,基于偏好的智能推荐算法造成了信息茧房和群体极化,使主流媒体的内容难以突破圈层有效传播。

(一)粗糙:优质精品凤毛麟角

虽然主流媒体积极探索新闻短视频生产,但是从目前成果来看,各媒体对制作门槛低的新闻资讯短视频产品的重视程度远高于评论类产品,虽然有《主播说联播》的阶段性成功案例,但是有代表性的新闻评论短视频产品仍是凤毛麟角。具体有以下四方面问题。

第一,题材单一。新闻评论短视频主要集中于时事政治主题,缺少垂直领域题材与受众细分的评论。短视频平台垂直细分领域较多,很多领域还未形成主导品牌,给主流媒体留有很大的发展空间。

第二,质量不高。除《主播说联播》这类专门为短视频平台打造的评论节目外,目前新闻评论短视频常用两种形态。第一,电视新闻评论部分的二次剪辑;第二,新闻相关画面配文字评论。部分二次剪辑加工视频画面构图并不适应竖屏观看,清晰度较低,套版画面与文字简单粗糙,整体制作质量欠佳。

第三,传播低效。大多数媒体多渠道布局的方式是同样内容多渠道分发。这种“一鱼多吃”没有对平台进行深入分析和了解,内容与平台的用户特性及传播规律不相融,无法达到高效传播。

第四,缺乏互动。互动是社交媒体的优势,但是目前各大媒体新闻评论短视频普遍缺乏互动。点开评论区只有用户评论,媒体回复较少。相较于浏览量、转发数、点赞数等数字化呈现,用户评论代表用户对内容更明确的态度与观点,是舆论引导的另一重要阵地,如果不能及时有效引导用户的情绪,主流媒体的议程设置效果与舆论引导能力将大打折扣。

(二)浅薄:碎片化削弱深思考

受短视频平台属性限制,短视频以短、小见长,迎合了微时代语境下的碎片化传播和网络用户的移动化发展趋势,适合在社交平台快速裂变传播。但是受到时长、体量制约,观点的逻辑叙事空间被大大压缩,用户已习惯被动接收信息,缺乏对内容的深入思考而变得浅薄。《哈佛商业评论》前执行主编尼古拉斯·卡尔[3]指出“互联网使我们从多种信息来源中浅层次地采集碎片化信息,其伦理规范就是速度至上、效率至上的工业主义”,碎片化信息会将用户精力分散成碎片,没法处理复杂信息,以至于没法进行深入思考,最终人们会因缺乏深度思考而变得浅薄。

(三)极化:算法形成茧房效应

哈佛大学法学院教授凯斯·R·桑斯坦(Cass R.Sunstein)在《信息乌托邦》一书中指出,“公众对信息需求并非全方位的,公众只关注自己选择的东西和使自己愉悦的领域,久而久之将自身桎梏于像蚕茧一般的‘信息茧房’(information cocoon)之中。”

人群的极化分两种场景产生:一方面,随着算法推荐的兴起,机器赋权对传播过程进行重新定义,同质内容的持续推送会让人接受的信息更加窄化,信息获取和媒介使用趋于被动。以抖音的母公司“字节跳动”为代表的互联网企业,其核心技术在于基于人工智能的推荐技术。“投其所好”的传播模式将用户封闭在不同“茧房”中,长期听不到不同声音的用户不能客观评价环境,易做出错误判断,形成群体极化。另一方面,随着网络人与人连接的成本降低,同质人群很容易形成共同社交圈子,相互影响使得个人兴趣偏向得到加强,群体边界更加清晰,同质特性明显。圈层用户只对自己圈层的事件感兴趣,使得内容难以突破圈层传递。

三、策略:以集群突破渠道界限实现媒体价值

5G时代的用户处于海量信息与有限注意力的矛盾之中,被“信息茧房”与“圈层”固化在泛娱乐的氛围中。主流媒体在这种媒介环境下传播主流价值观,首先要实现与大众文化的融合,打通官方、民间两个舆论场,通过构建适应不同规则、不同圈层的优质评论集群,利用新闻评论短视频产品突破圈层,从而提高主流媒体在社交媒体时代的传播力、影响力、引导力与公信力。

(一)构建优质评论集群

构建优质的评论集群要从打造多元产品体系、转变叙事方式、提升画面品质与积极引导用户互动四个方面入手。

1.根据平台打造多元产品体系

根据不同平台的用户与传播属性,从题材、用户、长度、形式四个维度打造多元化的短视频新闻评论产品。从内容题材角度,可将新闻评论短视频分为社会热点、时事政治、军事、经济、文化、教育、情感与生活等。从用户角度,可以不同性别、年龄等用户为对象,生产上述不同题材的内容,增加评论交流感与针对性。时长方面,腾讯企鹅智库发布的《2019中国网民新闻资讯偏好报告》显示:八成网民可以接受五分钟以内的新闻资讯短视频,半数认为三分钟以内最合适。因此,根据用户习惯可考虑分为三类:一分钟以内的“微评”、一分钟以上三分钟以内的“快论”、三分钟到五分钟的“长评”。按照形式来分,可分为主持人口播型(口播含脱口秀等由主播出镜形式)、画面+口播型、画面+画外音型,其中画面可以是图片、动画与视频等多种形式。

2.转变叙事方式打造人格魅力

在打造多元产品的同时,为每个IP注入独特的“人格魅力”,摒弃高高在上的姿态,叙事角度与方式从“官方话语”转变为“民间话语”,积极融入大众文化。具体概括为两点:第一,紧贴民生落点。不仅关注那些宏大的、重大的新闻事件,更要关注有人情味的、贴近民生的小事情,增强贴近性。例如:《主播说联播》评论一对农民夫妻,丈夫因车祸抑郁,夫妻为克服心理疾病一起跳舞,因“魔性”舞蹈走红的新闻。主播通过这则温情的新闻鼓励用户要有战胜生活困难的勇气与爱生活的态度。此条视频传播效果很好,获得157万点赞、2.4万评论与7万转发。第二,融入大众文化。美国著名传播与媒介研究学者亨利·詹金斯(Henry Jenkins)认为媒介融合是文化融合,技术融合改变了主流媒体传播路径,民间舆论场掌握了话语权,诱发主流媒体文化转型。在移动社交媒体为大众赋权的今天,主流媒体需改变传统的叙事方式,以更为人性化与大众化的亲民语言与用户沟通。央视朱广权、康辉、白岩松,被网友戏称为段子手天团,他们用网络流行语进行评论的短视频在平台观看、点赞与转发量较为可观。转变叙事方式有利于塑造理性、犀利、幽默、温暖的人格魅力,与用户通过话语共识达到共情。

3.利用视觉语言提升画面品质

注重画面品质,为用户带来更好的视觉感受。具体要做到以下两点:

第一,口播型要适应竖屏模式。与传统电视“横屏”相比,手机“竖屏”的屏幕小,因此更要做到重点突出。竖屏比横屏更适合展示简单直观的场景,放大画面中的细节,让主播占据画面主体、直视镜头,多以中景、近景和特写为主,仿佛与另一端用户进行对话交流,观看者易形成交流感与关注感,背景多采用较为纯净的色彩,整体风格干净简洁。文字说明并非口播字幕,而是讲究精炼合拍,与口播重点信息对应。

第二,画面型要注重多符号展示。画面型要注重构图,恰当辅以文字、声音展示多模态话语是指语言符号与非语言符号资源共存,包括文字与字体特效、图像、声音、大数据、3D模型技术等多种符号,以丰富的编码与多模态话语展示帮助用户更快了解所要传播的内容。

4.积极进行互动引导用户情绪

舆论引导最重要的是对民众的情绪进行释放与引导。同济大学学者徐翔在《新浪社会新闻传播中的“情绪偏好”效应与特征研究》[4]中提出从“议程设置”到“情绪设置”的理念。议程设置能决定人们想什么,不能决定人们怎么想。情绪设置则是在一定程度上引导人们以什么样的情绪想,离引导别人怎么想又近了一步。如果能在内容生产与传播互动中对用户情绪进行引导,主流媒体的舆论引导力将切实得到提升。王朝阳与于惠琳在《新闻短视频传播中的情绪偏好效应——基于梨视频社会板块的实证研究》[5]中提出负面情绪更容易传播的结论。线上评论区是用户最易发表观点的情绪宣泄场所。研究表明,如果不对前期网民负面评论进行干预,后续网民很容易受到负面情绪传染。因此,主流媒体要改变评论区不作为的状态,通过积极互动释放消解负面情绪,这对于舆论引导工作至关重要。

短视频平台具有鲜明的情绪传播特性,这对内容生产者提出了全新的生产思路:如果要想有传播力就要通过内容调动用户情绪。随之而来的问题是,用户情绪启动后可能带来负面情绪,生产者要及时进行正确引导。

(二)适应渠道做出深度

短视频平台碎片化的特性使内容难有深度,用户大量接受碎片化信息,思考难以深入。主流媒体应深入思考,适应碎片化传播模式。首先为用户提炼有深度的观点,再把对问题的深度解读分解成多个维度逐一解析,并辅以新闻信息短视频为背景,从而引发用户系统深入的思考。

1.以精炼观点与严密逻辑适应传播规则

新闻评论短视频需要以碎片化的形式,尽可能地呈现出深刻的观点与逻辑严密的论述。首先,为了使用户在短时间内更好地接受观点,表达需要更精练,去除繁琐的例证方式,提炼易于传播的“金句”,有效地突出核心论点,提高传播效率。其次,语言表达与非语言图像、视频等之间的配合要体现逻辑。视频剪辑要注重形象塑造和信息穿插,通过画面语言提供信息增量,配合醒目标题字进行提示,突出核心观点金句。

2.以系列策划与丰富链接体现内容深度

体现媒体新闻评论短视频的深度有两个方面。第一,将复杂的问题分解。通过策划将复杂的内容结构成多维度逐一解读。单条视频就一个点充分说透,组合起来的内容集合体现媒体评论的深度与广度。第二,让新闻评论和新闻资讯形成关联互为超链接。首先,围绕原始视频素材的剪辑可以更直观地报道事件本身,画面要突出重点,要有冲击力。其次,配合事实挖掘,对事件本身的前因后果进行梳理、阐述和解释,向用户提供信息增量,尽量展示事件全貌。后续,配合独家观点深度解读,揭示事件背后深层次原因,提出解决方案或政策建议,将事件起因、经过与结果的相关新闻信息短视频与新闻评论短视频链接组合起来,以相同题图的形式整合在一起。

(三)利用社交打破圈层

“信息茧房”与“圈层固化”网络连接带来了群体分化,给主流媒体内容传播跨圈层获得新用户制造了困难,但其人际结点式传播特性也为突破圈层留下了空间。目前的信息传递主要通过两种方式完成,基于算法的推荐和基于社交关系的传递。虽然二者破圈层的方式存在一定差异,但核心过程相同:围绕热点展开话题,吸引用户关注;将用户导入私域流量,留存用户;对私域用户进行互动运营,持续向用户提供有价值内容,使用户产生群体认同,触发用户裂变和二次传播。

1.沉淀:吸引关注,沉淀用户

打破圈层的第一步是要吸引不同平台与属性的用户。前文提到,不同短视频平台的用户和内容差异很大,形成不同“茧房”与“圈层”,主流媒体若想破圈传播,应该分别适应上述平台特性生产传播内容,通过提供高质量、有时效性,围绕热点话题进行的个性化评论,树立媒体有观点、有深度、有立场、有情感的“人设”,吸引不同“圈层”的用户关注,并对用户进行细分,为下一步导入不同的垂直类社群或自主APP进行针对性的用户运营做准备。例如:《主播说联播》上线抖音之前,先期在微博进行话题预热,并通过网感十足的语言登上热搜。“出名”后,《新闻联播》上线抖音和快手,立刻形成刷屏态势。网友自主对内容进行二次剪辑上传至B站,使《新闻联播》通过裂变式传播进入年轻用户视野并获得认同。

2.转化:增强连接,传播裂变

将用户导入垂直类社区或自有APP的过程,也称为“私域流量沉淀”。私域流量泛指媒体能够管理、控制、运营的流量。主流媒体通过流量平台将用户转移到微信个人号、服务号、自有APP、小程序等管理相对比较自主的平台上。形象一点的说法是,从流量平台上捞鱼到自己的鱼塘里养。私域流量的运营过程是将来自各类渠道的流量盘活,形成多个基于垂直领域的强关系社群,完成拉新、留存、活跃、转化、裂变的正向循环[6]。私域流量概括起来有三个特征:自己所有、免费触达、反复使用。

当用户通过“抖音”类平台中新闻评论短视频下载了媒体客户端,进入媒体的私域流量池中,主流媒体可以通过推送和展示丰富的内容触达用户,并根据其使用行为对其进行“偏好分析”,进而根据画像预测其圈层与需求,推荐适配的活动从而导入不同社群之中,持续向用户提供与其需求相符的高品质内容与服务,并引导群内成员间展开互动,使用户对社群形成信任与认同的强链接。当用户主动分享传播内容之后,将会产生用户裂变,保持社群持续增长。同一个体往往会加入不同社群并扮演不同角色,处于多个社群节点的关键用户会对信息传播起到重要作用,从而达到破圈层多级传播的效果。

评论历来被视为媒体灵魂和旗帜,在新闻信息同质化、用户信息负载的今天,体现媒体差异性与思想深度,易产生破圈层“爆款”的新闻评论应被提升到短视频发展战略的高度。

【注释】

[1]从第45次《中国互联网络发展状况统计报告》看新媒体发展变化[EB/OL].http://media.people.com.cn/n1/2020/0430/c14677-31694944.html

[2]2019网民新闻消费偏好:短视频是网民第二喜欢的资讯形式[EB/OL].https://36kr.com/p/1723493482497

[3]尼古拉斯·卡尔.2010.浅薄——互联网如何毒化了我们的大脑[M].刘纯毅译.北京:中信出版社.

[4]徐翔.新浪社会新闻传播中的“情绪偏好”效应与特征研究——基于新浪社会新闻的网络挖掘与实证分析.[J]国际新闻界,2017(4)

[5]王朝阳 于惠琳.新闻短视频传播中的情绪偏好效应——基于梨视频社会版块的实证研究.[J]新闻与传播评论,2019(5)

[6]微信公众号“V传媒”文章:有IP、KOL与公信力,用户就会掏钱吗?——直播带货与私域流量对传统媒体转型的启示