非法利用信息网络罪的兜底性规定及其教义学限缩

2020-08-07汪恭政

汪恭政

摘要:

非法利用信息网络罪有“兜底性罪名”的趋向。非法利用信息网络罪的兜底性规定既包括兜底性行为内容,也涉及兜底性行为对象。界定该罪的兜底性规定,不能基于存在列举性规定便适用同类解释规则。针对兜底性规定冲击罪刑规范的明确性、導致处罚边界扩张的问题,有必要在厘定保护法益、考虑关联因素的条件下确立目的性限缩标准。兜底性行为内容是除列举性行为内容以外的构成要件层面的犯罪,兜底性行为对象仅限于刑法调整范围内除毒品、枪支、淫秽物品以外国家规定禁止或限制制作、销售、持有的物品。

关键词:非法利用信息网络罪;兜底性规定;同类解释规则;目的性限缩

中图分类号:DF62文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.1008-4355.2020.02.05开放科学(资源服务)标识码(OSID):

《刑法修正案(九)》在第287条之一增设非法利用信息网络罪,①梳理该罪条文发现,为堵截非法利用信息网络罪调整范围的遗漏,而对未完全列举的情形作兜底性规定。表面上看,兜底性规定的设计,体现了《刑法》条文设置技术的“高明”,但实际上由于界定的不明,容易造成罪名适用的争议。诚如有论者所言:“非法利用信息网络罪实际上属于一种‘兜底性罪名……一定程度上可以视为一个新型的‘口袋罪。”

于志刚:《网络空间中犯罪预备行为的制裁思路与体系完善——截至〈刑法修正案(九)〉的网络预备行为规制体系的反思》,载《法学家》2017年第6期,第58-71页。据此,在倡导客观刑法的时代,如何明晰非法利用信息网络罪的兜底性规定是当前适用该罪的关键所在。

一、兜底性规定引发的疑虑

在客观刑法时代,确保罪刑规范的明确性和处罚边界的清晰性是贯彻罪刑法定原则的重要命题。非法利用信息网络罪的兜底性规定的存在,已给罪刑规范的明确性和处罚边界的清晰性带来挑战。

(一)冲击罪刑规范的明确性

通常而言,罪刑规范明确性受冲击的重要缘由在于刑法条文规定的兜底性、概括性。尽管《刑法》第287条之一对非法利用信息网络的情形作否定性评价,但并未详尽罗列非法利用信息网络的各种情形,而是采取“列举性规定+兜底性规定”方式表明受评价处罚的范围。分析该条罪状发现,该罪的兜底性规定涉及两部分:一是兜底性行为内容;二是兜底性行为对象。由此,兜底性规定冲击非法利用信息网络罪罪刑规范的明确性也体现在这两方面。

1.兜底性行为内容冲击罪刑规范的明确性

兜底性行为内容,是非法利用信息网络罪中除列举性行为内容以外设立网络、通讯群组或发布信息所涉及的违法犯罪(活动),

《刑法》第287条之一第1项规定了“违法犯罪活动”、第2项规定了“违法犯罪”、第3项规定了“违法犯罪活动”,为简洁表述,统一称作“违法犯罪(活动)”。具体分三种情形:一是设立的网站、通讯群组以其他违法犯罪活动为内容,条文表述为“等违法犯罪活动”;二是发布的信息以其他违法犯罪为内容,条文表述为“其他违法犯罪”;三是以其他违法犯罪活动为内容发布信息,条文表述为“等违法犯罪活动”。

兜底性行为内容冲击罪刑规范的明确性主要体现在行为内容范围的模糊上,以致学界众说纷纭、缺乏统一的界定。一种观点认为,违法犯罪不仅包括犯罪,也涉及违法。比如:“从‘其他违法犯罪或‘等违法犯罪活动的立法表述看,其服务目的不仅包括所有形式的犯罪活动,而且包括一般的违法行为。”

车浩:《刑事立法的法教义学反思——基于〈刑法修正案(九)〉的分析》,载《法学》2015年第10期,第3-16页。就此看来,无论是设立网络、通讯群组,抑或发布信息,只要以一般违法(活动)为内容的,便应纳入该罪的调整范围。另一种观点则主张,违法犯罪仅涉及犯罪,不包括违法。例如,“‘违法犯罪就是指‘犯罪而不包括‘违法。因此,刑法第287条之一中的‘违法犯罪也仅指‘犯罪。”

欧阳本祺、王倩:《〈刑法修正案(九)〉新增网络犯罪的法律适用》,载《江苏行政学院学报》2016年第4期,第124-130页。这种观点表明,对设立网络、通讯群组以及发布信息作否定评价的前提内容须是犯罪行为,相比前者,调整范围明显收缩。还有一种观点并未限定违法犯罪,而是从列举的角度罗列违法犯罪(活动)。比如,有论者提出,基于立法技术的考虑,违法犯罪(活动)除明文列举的以外,常见的还包括传播、宣扬恐怖主义、极端主义信息、侵犯知识产权、传销、侵犯公民个人信息、组织考试作弊等违法犯罪活动。

喻海松:《网络犯罪的立法扩张与司法适用》,载《法律适用》2016年第9期,第2-10页。此种观点虽然回避了对违法犯罪(活动)的限定,但以列举方式进行罗列,显然难以穷尽,加剧了兜底性行为内容冲击罪刑规范明确性的可能。

2.兜底性行为对象冲击罪刑规范的明确性

兜底性行为对象,主要指《刑法》第287条之一第1项、第2项规定除毒品、枪支、淫秽物品以外的其他违禁物品、管制物品。关于违禁物品、管制物品,由于刑法未明确规定,以致于兜底性行为对象也冲击着罪刑规范的明确性。

一是其他法律尽管对违禁物品、管制物品的管控作出规定,但并未明确其概念。例如,《网络安全法》要求任何人不得设立用于实施制作或销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组,也不得发布有关上述物品制作或销售等活动的信息。

参见《网络安全法》第46条。《反恐怖主义法》规定大型活动承办单位以及重点目标的管理单位在大型活动等场所发现违禁品和管制物品的应予扣留并向公安机关及时报告。

参见《反恐怖主义法》第34条。《出境入境管理法》要求公安机关扣押已查获的违禁物品。

参见《出境入境管理法》第68条。这些条文尽管对违禁物品、管制物品的管控作出规定,但并未明确两者的概念。《合同法》在禁止携带违禁物品或危险物品的规定中明确指出,旅客不得携带可能危及运输工具上人身和财产安全的危险物品或其他违禁物品。

参见《合同法》第297条。虽然该条表明了违禁物品的性质,但是其与危险物品一同界定,并未完全说明违禁物品的独有性质。

二是从既有生效的规范看,违禁物品、管制物品并未严格区分,导致两者的界限模糊。比如,《海南省沿海边防治安管理条例》要求任何船舶和人员在管辖区域内不得非法携带枪支弹药、管制器具以及爆炸、剧毒、放射性等管制物品。

参见《海南省沿海边防治安管理条例》第30条。公安部《公安机关涉案财物管理若干规定》划定涉案财物范围时,便将“非法持有的淫秽物品、毒品等违禁品”纳入调整范围。

参见公安部《公安机关涉案财物管理若干规定》(公通字〔2015〕21号)第2条第3项。《铁路安全管理条例》规定,对于旅客违法携带管制器具、枪支弹药等危险物品或其他违禁物品的,公安机关应依法行政处罚。

参见《铁路安全管理条例》第99条。《出境入境边防检查条例》指出,法律、行政法规规定的危害国家安全和社会秩序的违禁物品不得被人携带和被交通工具载运。

参见《出境入境边防检查条例》第28条。由上可见,枪支、弹药、毒品、淫秽物品等有时属于管制物品的范畴,有时又被界定为违禁物品或违禁品,

通常情况下,违禁物品与违禁品的含义等同。存在界定不一的情形。而与此同时,理论界也将两者混同规定,常统归于违禁品的范围。有论者就主张,违禁品是指依照国家规定,公民不得私自留存、使用的物品,如枪支、弹药、毒品以及淫秽物品等。

参见郎胜:《中华人民共和国刑法释义》,法律出版社2015年版,第66页。有观点认为,违禁品是国家规定不许私自制造、销售、买卖、持有、使用、储存、运输的物品,通常包括槍支、弹药、毒品、淫秽物品等。

参见鲜铁可:《论掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪对象》,载《中国刑事法杂志》2009第1期,第59-62页。基于此,违禁物品、管制物品界定的不一、边界的模糊,进一步冲击了《刑法》第287条之一的明确性。

(二)导致处罚边界的扩张

鉴于《刑法》第287条之一兜底性规定的存在,在实践中,具体适用非法利用信息网络罪时易导致该罪处罚的边界呈扩张趋势。

为说明这一趋势,笔者在中国裁判文书网上以“非法利用信息网络罪”为关键词,共检索出104份判决书。经筛选,以非法利用信息网络罪定罪的刑事判决书有32件。在这些案件中,设立违法犯罪活动网站、通讯群组的案件共有10起。其中,设立违法犯罪活动通讯群组的有2起,兜底性行为内容主要表现为盗取网络游戏和QQ账号、从事宗教活动;

参见江苏省常州市武进区人民法院(2017)苏0412刑初627号刑事判决书、新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院(2017)新40刑终78号刑事判决书。设立违法犯罪活动网站的有8起,其中6起以诈骗犯罪为内容,

参见安徽省桐城市人民法院(2017)皖0881刑初100号刑事判决书(设立虚假彩票网站)、江苏省扬州市广陵区人民法院(2017)苏1002刑初539号刑事判决书(设立虚假信用卡申请进度查询网站)、福建省宁德市蕉城区人民法院(2017)闽0902刑初432号刑事判决书(设立购买军需物资虚假网站)、北京市海淀区人民法院(2016)京0108刑初2019号刑事判决书和成都市双流区人民法院(2017)川0116刑初581号刑事判决书(设立虚假国家机关网站)、昆明市五华区人民法院(2017)云0102刑初1250号刑事判决书(设立虚假投资理财网站)。以出租钓鱼网站账号及域名、非法获取公民个人信息为内容的各有1起。

参见福建省龙岩市新罗区人民法院(2017)闽0802刑初422号刑事判决书、福建省龙岩市新罗区人民法院(2017)闽0802刑初650号刑事判决书。在发布违法犯罪信息的10起案件中,制作或者销售违禁物品、管制物品的有8起,

其中,利用网站、通讯群组制作、销售淫秽视频的有3起(具体参见江苏省滨海县人民法院(2016)苏0922刑初508号刑事判决书、江苏省滨海县人民法院(2017)苏0922刑初314号刑事判决书和江苏省靖江市人民法院(2017)苏1282刑初452号刑事判决书);制作、销售枪支及其配件的有1起(具体参见舟山市定海区人民法院(2017)浙0902刑初187号刑事判决书);发布其他或者多种违禁物品、管制物品的有4起(具体参见辽宁省庄河市人民法院(2017)辽0283刑初291号刑事判决书、江苏省射阳县人民法院(2017)苏0924刑初303号刑事判决书、内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗人民法院(2017)内0421刑初36号刑事判决书、江苏省常熟市人民法院(2017)苏0581刑初898号刑事判决书)。有兜底性行为内容的涉及2起,1起是发送招嫖信息,另1起是发布供他人作弊的考试试题及答案信息。

参见广东省深圳市宝安区人民法院(2017)粤0306刑初5018号刑事判决书、江苏省高邮市人民法院(2018)苏1084刑初20号刑事判决书。另外,行为对象也在该类案件中得到体现,除枪支、淫秽物品等列举性行为对象以外,兜底性行为对象涉及刀具、迷药、伪车牌、假身份证和驾驶证、弩、电棍以及具有阿普唑仑成分物品等。

参见辽宁省庄河市人民法院(2017)辽0283刑初291号刑事判决书、江苏省射阳县人民法院(2017)苏0924刑初303号刑事判决书、内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗人民法院(2017)内0421刑初36号刑事判决书、江苏省常熟市人民法院(2017)苏0581刑初898号刑事判决书。在为违法犯罪活动发布信息的12起案件中,为实施诈骗犯罪发布信息的高达11起,

其中,利用伪基站设备发送诈骗短信的有8起(具体参见湖南省吉首市人民法院(2016)湘3101刑初52号刑事判决书、湖南省吉首市人民法院(2016)湘3101刑初84号刑事判决书、浙江省金华市金东区人民法院(2016)浙0703刑初314号刑事判决书、湖北省宜昌市西陵区人民法院(2016)鄂0502刑初208号刑事判决书、广东省深圳市福田区人民法院(2016)粤0304刑初1663号刑事判决书、湖北省宜昌市西陵区人民法院(2016)鄂0502刑初175号刑事判决书、赤峰市松山区人民法院(2017)内0404刑初77号刑事判决书和本溪市平山区人民法院(2017)辽0502刑初222号刑事判决书);利用网站、通讯群组发送诈骗信息的有3起,即发送销售复制手机卡诈骗信息(参见宁波市海曙区人民法院(2015)甬海刑初字第258号刑事判决书)、发送虚假发票和彩票广告信息(参见福建省龙岩市新罗区人民法院(2017)闽0802刑初93号刑事判决书)、设立通讯群组发布虚假中奖信息(参见苏州市相城区人民法院(2016)苏0507刑初687号刑事判决书)。兜底性行为内容的涉及1起,即为获利设立虚假网站并上传虚假证书信息。

参见江苏省南通经济技术开发区人民法院(2017)苏0691刑初131号刑事判决书。

在以上案件中,兜底性行为内容引发处罚的扩张,主要表现在将他人建立从事宗教活动的通讯群组或发布招嫖信息的行为纳入非法利用信息网络罪评价范围。比如,被告人黄某某通过建立微信群,以语音方式教群成员100多人做礼拜的同时,并向群成员讲解《古兰经》里有关古尔邦节宰牲目的的内容,法院认为这些讲经、教经行为属于非法宗教活动,构成非法利用信息网络罪。

参见新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院(2017)新40刑终78号刑事判决书。显然,上述行为在前置法层面受谴责、处罚即可,却将其纳入刑法处罚范围,无疑易导致处罚边界的扩张。诚如有论者所言:“发布任何违法信息都是没有社会价值的,不值得保护。问题是,單纯以发布的信息内容是否违法为标准来判断行为是否成立犯罪,必然导致本罪的处罚范围过于宽泛。”

张明楷:《刑法学(下)》(第5版),法律出版社2016年版,第1050页。与此同时,兜底性行为对象引发处罚的扩张,主要表现在:一是相同物品的物品属性界定不一,如有的案件将弓弩认定为管制物品,

参见江苏省射阳县人民法院(2017)苏0924刑初303号刑事判决书。有的则界定为违禁物品;

参见内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗人民法院(2017)内0421刑初36号刑事判决书。二是违禁物品、管制物品调整范围的混乱。比如,有些案件将迷药、

参见辽宁省庄河市人民法院(2017)辽0283刑初291号刑事判决书。电棍

参见内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗人民法院(2017)内0421刑初36号刑事判决书。归类于违禁物品,而将具有阿普唑仑成分的物品

参见江苏省常熟市人民法院(2017)苏0581刑初898号刑事判决书。纳入管制物品的范围。

二、兜底性规定设立的理据

在信息网络飞速发展的当前时期,非法利用信息网络罪的兜底性规定的存在,有其存在的理由与依据。

(一)网络犯罪的复杂多变需要兜底性规定作出积极应对

随着社会发展,基于微电子的信息和通讯技术推动的网络社会得以诞生,

参见[美]曼纽尔·卡斯特:《网络社会:跨文化视角》,周凯译,社会科学文献出版社2009年版,第3页。在网络社会里,网络犯罪呈复杂多变的发展态势,需要兜底性规定积极应对。“网络对于所有生活都是很普通的一种模式,哪里有生活,哪里就有网络。”

Fritjof Capra, Hidden Connections: Integrating the Biological, Cognitive, and Social Dimensions of Life into a Science of Sustainability, Random House, 2002, p.9.然而,网络方便民众生活的同时,也滋生大量的网络犯罪。相比物态空间的传统犯罪,网络犯罪具有犯罪行为的即时性、犯罪结果的跨域性、犯罪对象的不特定性。如此一来,不仅降低行为人实施犯罪的成本、增加犯罪成功的几率,也给罪刑规范的有效应对带来挑战。正如有论者指出的那样:“网络犯罪不仅会导致诸多新的威胁,同样也会导致一个犯罪的新环境。”

[德]乌尔里希·齐白:《全球风险社会与信息社会中的刑法——二十一世纪刑法模式的转换》,周遵友、江溯等译,中国法制出版社2012年版,第305页。

就非法利用信息网络犯罪而言,行为人为降低犯罪成本、增加犯罪成功几率的关键在于面向更多的被害对象,以便及时发布相关信息。基于此,行为人主要采用两种方式利用信息网络:一是设立网站或通讯群组,通过域名、空间服务器、DNS域名解析、网站程序、数据库形成站点,或者利用分布式应用技术发送消息和维系成员关系形成群组,这样不仅方便了行为人之间的犯意联络,而且也更多地获得了与潜在被害对象接触、交流的机会;二是借助自己或他人组建的网站、通讯群组发布各种信息,既包括多种类型的犯罪信息,也涉及为犯罪发布的各种信息。这些方式看似只有两种,但其可为各种违法犯罪(活动)设立网站、通讯群组或者发布信息,因而针对的行为对象、威胁的具体法益必然是多种多样的。

面对为各种违法犯罪(活动)设立网站、通讯群组或者发布信息的复杂多变态势,无论是以列举性方式对各种行为内容和行为对象作罗列性规定,还是分门别类地对各种情形作定性规定,都难以起概括作用。因而,为尽可能地将各种违法犯罪行为内容和行为对象纳入设立网站、通讯群组或者发布信息的评价范围,以兜底性方式规定便十分必要。“刑法条文对处罚行为不做完整描述,而从有关的非法刑法规范之中提取相应要素……在所有上述情况下,凸显着明显的优点,也即使得刑法规定在面对具体更新需求,应对具体案件和平衡利益冲突时有了更大的弹性和适应性。”

[意]劳伦佐·彼高狄:《信息刑法语境下的法益与犯罪构成要件的建构》,吴沈括译,载赵秉志主编:《刑法论丛》第23卷,法律出版社2010年版,第326-327页。

(二)刑事政策的积极介入需要兜底性规定激活刑法机能

刑事政策,通常认为由费尔巴哈最早提出,是国家据以与犯罪作斗争的惩罚措施的总和。

[法]米海依尔·戴尔玛斯-马蒂:《刑事政策的主要体系》,卢建平译,法律出版社2000年版,第1页。大谷实也强调,刑事政策是指以国家机关为主体的,以防止犯罪为中心的维护社会秩序的活动的整体。

[日]大谷实:《刑事政策学》,黎宏译,法律出版社2000年版,第4页。以刑事政策指导刑事立法,利于打击既有罪刑规范难以治理的行为,对行为人起一定的威慑、预防作用。“通过罪刑法定原则来实现的威吓性预防就是刑事政策的基础。”

[德]克劳斯·罗克辛:《刑事政策与刑法体系》(第2版),蔡桂生译,中国人民大學出版社2011年版,第54页。可以预见,《刑法》条文中的诸多规定都渗透着刑事政策的目的。惩罚犯罪旨在规制行为、保护法益,而这离不开刑事政策的积极介入,兜底性规定的存在便是激活刑法机能的有意选择。

刑事政策的积极介入使兜底性规定能发挥行为有效规制的机能。随着信息网络利用的普遍,传统犯罪已呈网络化趋势,其侵害对象具有不特定性、侵害时点具备即时性。受制于既有罪名的明确性规定,往往难以取得预期规制效果。若通过刑事政策的积极介入,在罪名中确立兜底性规定,对为违法犯罪(活动)设立网络、通讯群组或者发布信息进行否定评价的,便能有效发挥规制非法利用信息网络行为的刑法机能。

刑事政策的积极介入使兜底性规定能发挥法益周延保护的机能。如前所述,利用信息网络是为各种违法犯罪(活动)设立网站和通讯群组或者发布信息,具体类型的违法犯罪(活动)威胁的法益呈多元化,尽管个别受威胁的重大法益在既有罪名中已得到有效的前置保护,但对于多数法益很难做到周延保护,以刑事政策来推动兜底性规定的立法,以打击利用信息网络实施的各种违法犯罪(活动),无疑会更大范围地保护受威胁的法益。

(三)罪刑规范的模糊属性需要兜底性规定发挥涵盖作用

罪刑规范是以文字语言表达的,旨在调整犯罪活动,但罪刑规范的语言与其所调整的犯罪活动之间存在有限性与无限性的关系。换言之,罪刑规范难以事无巨细地将所有犯罪活动规定清楚。“我们的语言的丰富程度和精妙程度还不足以反映自然现象在种类上的无限性、自然要素的组合与变化,以及一个事物向另一个事物的逐渐演变过程,而这些演变正如我们所理解的那种客观现实的特性。”

[美]E·博登海默:《法理学:法律哲学与法学方法》,邓正来译,中国政法大学出版社2004年版,第503页。罪刑规范的语言作为语言的一种,具有非精确性,即模糊性是包括其在内的所有语言的本质属性。

参见伍铁平:《模糊语言学》,上海外语教育出版社1999年版,第132页。罪刑规范的语言来源于社会生活且适用于社会生活,以用于指导、规范民众的日常行为。然而,该类语言的有限性与调整犯罪活动的无限性,正加剧了罪刑规范本身的模糊性。

《刑法》设置非法利用信息网络罪,所调整犯罪活动的无限性主要表现在两方面:一方面,行为内容的多样性,即设立网站、通讯群组或者发布信息所涉及的违法犯罪(活动)多种多样,既有侵犯超个人法益的情形,也有威胁个人法益的情形,以此来看,事无巨细地描述所有情形显然不可能;另一方面,行为对象的广泛性,就制作或者销售的违禁物品、管制物品而言,物品随着社会生产力的发展,类型、种类必然多样化,用规范一一罗列要管控的物品不仅不现实,也不符合物品随社会发展而不断丰富的事实。

面对设立网站、通讯群组或者发布信息所涉及违法犯罪(活动)行为内容的多样性和行为对象的广泛性,需要兜底性规定发挥涵盖作用。兜底性规定的典型特征在于“兜底”,以概括的方式涵盖未尽调整的事项。因罪刑规范的模糊属性,此种作法已获得普遍的认可,有学者实证研究发现:“除法国、美国以外,纯正兜底犯为世界各国普遍存在的刑法现象。”

白建军:《坚硬的理论,弹性的规则——罪刑法定研究》,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》2008年第6期,第29-39页。立法者面对非法利用信息网络罪构成要件内容的不完满性,不得已而求其次,采取“列举性规定+兜底性规定”结合的模式列明设立网站、通讯群组或者发布信息所涉及的行为内容与行为对象,以增加规范的概括性和应对能力。

[法]米海依尔·戴尔玛斯-马蒂:《刑事政策的主要体系》,卢建平译,法律出版社2000年版,第63页。

三、兜底性规定的限缩标准

非法利用信息网络罪是立法者应对网络和信息技术发展带来负面影响所作的积极回应,尽管该罪兜底性规定的设立有其客观的理由与依据,但面对兜底性规定冲击罪刑规范的明确性、导致处罚边界扩张的问题,为了贯彻罪刑法定原则,有必要限缩兜底性规定。

学界通常认为,不论是兜底性条款,还是兜底性规定,囿于存在“列举+兜底”的立法模式,“列举”与“兜底”之间存在并列关系,应适用“同类事物作相同处理”

[德]卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2003年版,第258页。的同类解释规则。然而,非法利用信息网络罪的兜底性规定缺乏“同类事物”,以致于难以适用该规则。为此,有必要确立目的解释方法这一新的限缩标准。

(一)旧标准的摒弃:同类解释规则的失效

同类解释规则,作为一种解释方法,强调法律规范以列举或示例的方式规定调整事项时,若存在以概括或兜底方式作出的堵截性规定,对该规定的解释仅限于所列举的调整事项。关于该规则,有学者经研究,总结出类似情形说、相当说、同一类型说、实质相同说、语词类同说、等价性说等不同观点。

参见王安异:《对刑法兜底条款的解释》,载《环球法律评论》2016年第5期,第25-41页。无论具体理论学说如何,都基本趋于同一目标,即“同类事物作相同处理”。

一般而言,适用同类解释规则应考虑这些内容:(1)解释对象上应包括两部分,即列举性规定和兜底性规定,列举性规定在具体罪状中以明示的方式显示,兜底性规定则常以“等”“其他”等语词表达;(2)解释方法上应遵循同类性,以列举性规定中的罗列内容为参照,将同列举性规定基本相当或类似的情形解释到兜底性规定之内,然而,遵循同类性的关键在于把握列举性规定中罗列内容的特征,而如何把握这一特征,理论上有不同观点,较合理的是从“性质相同、手段相似、后果相当”的角度考虑。

参见余文唐:《法律文本:标点、但书及同类规则》,载《法律适用》2017年第17期,第56-64页。

1.同类解释规则正向论证的失效

从解释对象上看,非法利用信息网络罪的行为内容分列举性行为内容和兜底性行为内容两方面,分析该罪的兜底性行为内容,看似可以适用同类解释规则解释,但在解释方法上,其与列举性行为内容相比,两者并非“性质相同、手段相似、后果相当”。首先,违法犯罪(活动)的性质存在不同。在设立网站、通讯群组上,实施的诈骗违法犯罪活动具备侵犯财产的性质,传授犯罪方法具有妨害社会管理秩序的特征,而制作、销售违禁物品、管制物品,因其物品属性的不同,既有危害公共安全的性质,也有妨害市场经济秩序、社会管理秩序的性质。其次,违法犯罪(活动)的手段存在不同。诈骗违法犯罪活动更多的是以欺骗手段使受骗者陷入错误认识而处分财物,传授犯罪方法旨在信息网络上散布实施犯罪的技术、步骤和手法,显然与制作或者销售违禁物品、管制物品的手段不同,缺乏类似性。而后,违法犯罪(活动)的后果也缺乏相当性。诈骗违法犯罪活动更多地体现为被害人的财产受损,传授犯罪方法则是社会管理秩序遭到妨害,而制作或者销售违禁物品、管制物品,不仅威胁了公共安全,也妨害了市场经济秩序、社会管理秩序。

对于非法利用信息网络罪的兜底性行为对象而言,在《刑法》第287条之一第2项中,列举性规定列明的毒品、枪支、淫秽物品,从性质上看,都属于违禁物品,但制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品造成的后果并非等同。比如,制作或者销售毒品、淫秽物品更多的是妨害社会管理秩序,而制作或者销售枪支更多的是威胁公共安全。由此可见,制作、销售不同的违禁物品所造成的后果存在不同。尽管该项列举的违禁物品的性质相同、手段相似,但引发的后果并不相当,因而,难以适用同类解释规则。

2.同类解释规则反向论证的失效

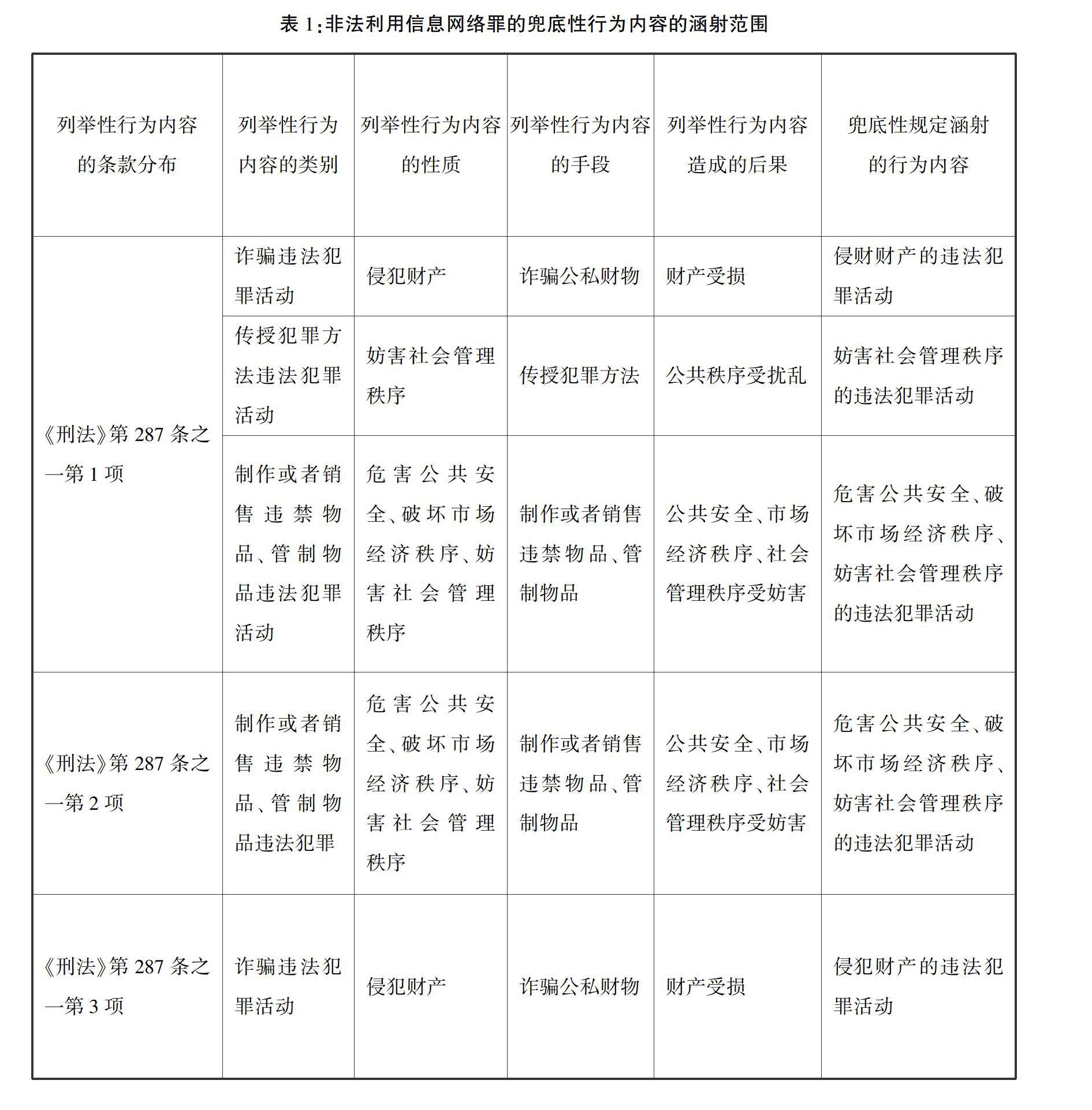

反过来说,若强行适用同类解释规则,则面临调整范围的极度缩窄,不利于发挥兜底性行为内容的涵盖规制作用。展开而言(见表1):在《刑法》第287条之一第1项中,列举性行为内容分三类,即诈骗违法犯罪活动、传授犯罪方法违法犯罪活动以及制作或者销售违禁物品、管制物品违法犯罪活动。如前所述,在行为性质上,既有侵犯财产的性质,又有危害公共安全、秩序的性质;在行为手段上,既有诈骗的手段,又有传授犯罪方法的手段,还有制作或者销售违禁物品、管制物品的手段;在造成的后果上,既有财产损失,也有公共安全、社会管理秩序或市场经济秩序受妨害的情形。依照同类解释规则,非法利用信息网络罪的兜底性行为内容仅涵盖侵犯财产、危害公共安全以及妨害秩序的各种违法犯罪活动,无疑会限制该罪的适用。在《刑法》第287条之一第2项中,列举性行為内容主要指制作或者销售违禁物品、管制物品的违法犯罪,尽管行为手段仅为制作或者销售,但造成的后果不仅涉及财产受损,也包括公共安全、社会管理秩序、市场经济秩序受妨害。按同类事物作同类处理的要求,发布信息所涉及的兜底性行为内容仅包括危害公共安全、破坏市场经济秩序、妨害社会管理秩序的违法犯罪,而无法涵盖其他类型的违法犯罪。在《刑法》第287条第3项中,列举性行为内容乃诈骗违法犯罪活动,表明该违法犯罪活动具备侵犯财产的性质,行为手段以诈骗为主要方式,常造成财产损失的后果。依照同类解释规则,实施盗窃违法犯罪活动属于兜底性行为内容,但对于其他性质的违法犯罪活动,如实施危害国家安全、侵犯公民人身权利违法犯罪活动的,却不属于兜底性行为内容,显然不合理。

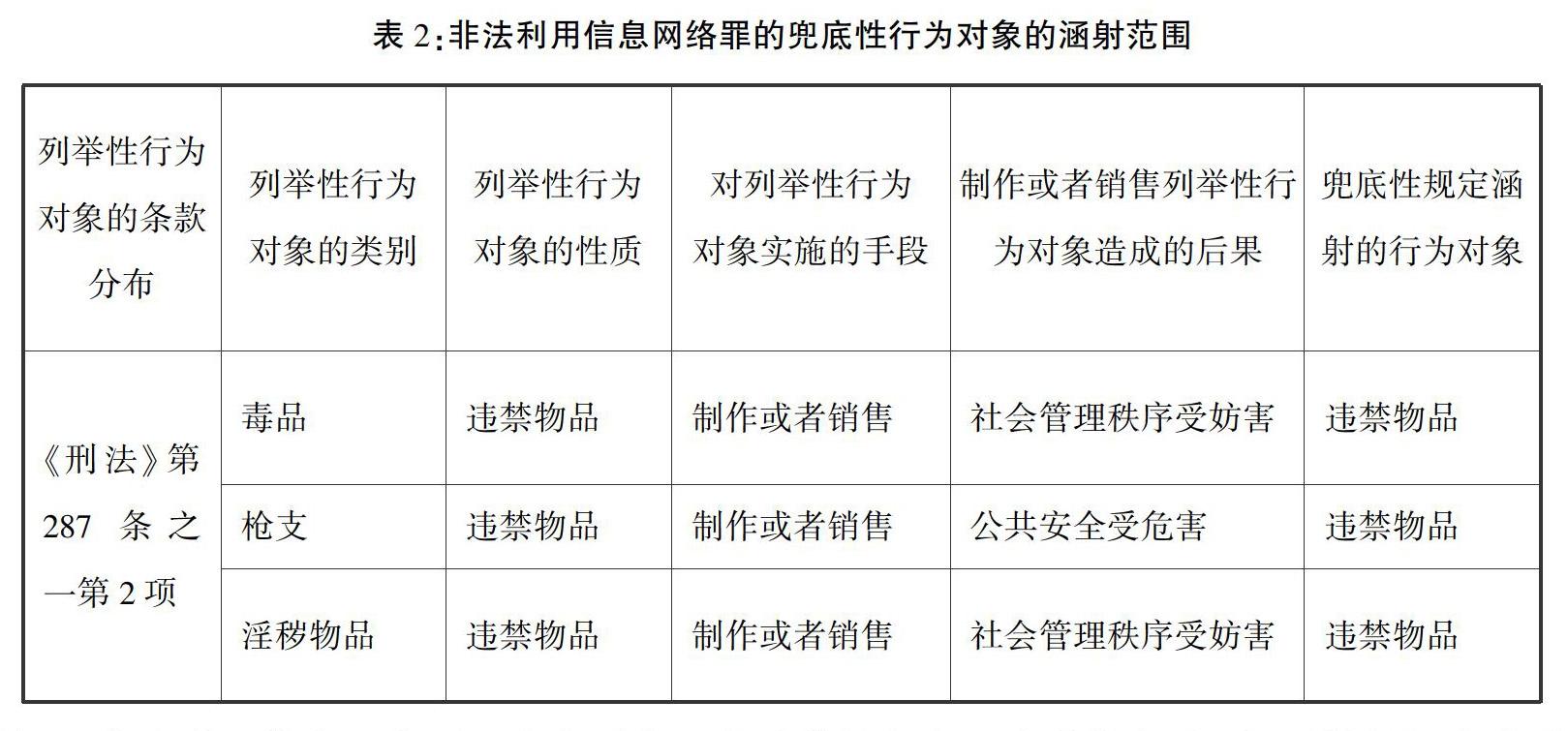

若依同类解释规则,非法利用信息网络罪的兜底性规定涵射的行为对象仅限于违禁物品,制作或者销售管制物品的则难以纳入对象范围。就《刑法》第287条之一第2项的列举性行为对象而言(见表2),

因《刑法》第287条之一第1项未罗列具体行为对象,故不展开论述。毒品、枪支、淫秽物品从物品性质上看,都属于违禁物品,对其实施的行为手段都是制作或者销售,虽然制作或者销售枪支引发危害公共安全的后果,与制作或者销售毒品、淫秽物品妨害社会管理秩序的后果存在不同,但都造成了公共利益的损害。基于此,无论是物品的性质,还是对物品实施的手段、抑或所造成的后果都满足了同类事物的要求,但就此作同类处理时,却只解释出“发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品”的结论,很难将管制物品纳入该项调整范围,无疑阻却了对利用信息网络发布有关制作或者销售管制物品信息的规制。

综上,非法利用信息网络罪虽然在罪状上有列举性规定和兜底性规定,但列举性规定中确定的行为内容之间并不符合“性质相同、手段相似、后果相当”。显然,同类解释规则难以适用,更何况以此来涵盖对兜底性规定的解释。

(二)新标准的选择:目的解释方法的贯彻

鉴于同类解释规则适用的不足,有必要在厘定保护法益、考虑关联因素的条件下确立目的性限缩标准。

1.新标准的确立

“法律漏洞是一种法律‘违反计划的不圆满性。”

Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Springer-Lehrbuch, 1995, S.194.兜底性规定尽管在维系罪刑规范稳定的情形下,应对网络社会面临的诸多变化起积极作用,但归根结底,兜底性规定的存在本身已表明法律有漏洞。面对漏洞,需要解释,而解释的目标在于探寻罪刑规范应有的含义(客观解释目标),更为确切的说是发现罪刑规范在法秩序中的标准性或规范性意义。一般而言,解释方法更多地体现出工具性价值,但探寻罪刑规范在法秩序中的标准性意义才是最终目标。鉴于该罪兜底性规定的存在,如何探寻其法秩序下的标准性意义,离不开解释方法的运用,但在理论上解释方法具有多样性,为此,多数论者提出解释位阶的观点,主张各种解释之间有位阶关系。

具体参见陈兴良:《判例刑法学》(上册),中国人民大学出版社2008年版,第65页;吴学斌:《刑法适用方法的基本准则》,中国人民公安大学出版社2008年版,第140页;苏彩霞:《刑法解释方法的位阶与运用》,载《中国法学》2008年第5期,第97-108页;程红:《论刑法解释方法的位阶》,载《法学》2011年第1期,第40-49页;张明楷:《刑法学》(第4版),法律出版社2011年版,第40页。对于该观点,基于不同解释方法的优劣性,部分学者却对这种“并非完全呈现递进、层次性关系”的解释位阶提出质疑,

参见周光权:《刑法解释方法位阶性的质疑》,载《法学研究》2014年第5期,第159-174页。甚至可以说并未找到“确定的次序”(gesicherte Rangordnung)。

参见[德]卡尔·恩吉施:《法律思维导论》,郑永流译,法律出版社2017年版,第95页。但是,值得肯定的是,探寻兜底性规定的标准性意义,需要发挥“位阶”解释——先文义解释,再比较解释,而后目的解释的优势。

就非法利用信息网络罪的兜底性规定而言,首先直面的便是文义解释。文义始于定义,是解释的起点,诚如迈尔·海奥茨所言,其“具有双重任务:它是法官探寻意义的出发点,同时也能划定其解释活动的界限。”

Meier-Hayoz, Der Richter als Gesetzgeber, Juris-Verlag, 1951, S.42.非法利用信息网络罪的兜底性行为内容,最重要的语词便是“违法犯罪(活动)”,“违法犯罪”,包含“违法”和“犯罪”两个层面,由于犯罪本身即违法,“违法犯罪”便等同于“违法活动”或“违法行为”。同理,根据文义解释,违禁物品,在于物品的“禁止性”,即国家规定禁止制作、销售、持有的物品,而管制物品,在于物品的“限制性”,即国家规定限制制作、销售、持有的物品。显然,无论是兜底性行为内容,还是兜底性行为对象,都已超出刑法规范的调整范围。如此一来,文义解释仅为兜底性规定划分了“语义涵射疆界”,并未实现探寻其标准性意义的目标。

而在同时,非法利用信息网络罪中的“违法犯罪(活动)”纵观整个《刑法》条文并非独有,《刑法》分则中共有50多个条文涉及“违法”“非法”的类似表述,但部分表述仅称为“刑事违法”,如《刑法》第125条非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪;有的则包括违反行政管理法规,如《刑法》第225条规定的非法经营罪。可见,不同条文的“非法”“违法”含义并非一致,缺乏可比性,而且从域外关于信息网络犯罪的刑事立法看,也并未将类似行为直接以具体罪名的方式纳入调整范围。而对于非法利用信息网络罪中的“违禁物品”“管制物品”,在现有《刑法》条文中,除《刑法》第64条规定“违禁品”外,并无其他条文规定了“违禁物品”“管制物品”。由此表明,比较解释因缺乏比较的“对象”而导致适用的落空。如此一来,便进入目的解释(Teleologische Auslegung)层面,该层面尽管面临主观目的解释(立法者原意)、客观目的解释(规范原意)之分,但诚如拉伦茨所说,探寻今日法秩序的标准意义(規范原意)才是最终目标。因而,在同类解释规则失效的前提下,如何找寻兜底性规定的本来之意,目的解释能发挥着积极作用。而且更为重要的是,面对该罪兜底性规定文义解释口径极为宽泛、比较解释遭遇尴尬适用的处境,目的解释方法能对该罪兜底性规定的限缩发挥着应有的作用。

2.新标准的适用

对非法利用信息网络罪的兜底性规定作目的性限缩,以圈定其涵射范围,关键在于厘定非法利用信息网络罪的法益,同时考虑兜底性行为内容的关联因素。

第一,保护法益的厘定。借助目的解释对该罪的兜底性规定作目的性限缩,关键在于把握非法利用信息网络罪的法益。“刑法中的目的论解释,就是从为了以最适当的形式保护法益而应当怎么办的见地出发解释法律条文,即以保护法益为基准进行解释。”

[日]井田良:《講義刑法学·総論》,有斐閣2008年版,第52页以下。非法利用信息网络罪的法益,在理论上有不同的观点。传统通说观点认为,由于该罪处在《刑法》分则第6章妨害社会管理秩序罪中,考虑所处章节的位置,便将该罪法益认定为是信息网络安全的管理秩序。

参见高铭暄、马克昌:《刑法学》(第7版),北京大学出版社、高等教育出版社2016年版,第535页。笔者认为,厘定该罪的法益应从两方面着手:一是从形式上看,第287条之一处于《刑法》分则第6章,该章旨在维护社会管理秩序,说明秩序法益是本章所有罪名保护的基本利益。二是从实质上看,第287条之一规定利用信息网络设立违法犯罪活动的网站、通讯群组以及发布涉及违法犯罪活动信息的行为,表明罪刑规范反对行为人不法利用信息网络,要求其回到信息网络适法利用的轨道上来。由此可知,非法利用信息网络罪旨在保护信息网络适法利用的秩序。而在同时,从第287条利用计算机实施犯罪的提示性规定中也可看出,该条意在要求行为人适法利用计算机不得借此实施犯罪,也进一步佐证了第287条之一信息网络适法利用秩序法益的正当性、可行性。详言之,该法益涉及两方面:其一,信息网络利用的适法性,即行为人利用信息网络的行为应合乎法律,特别应符合刑法的规定,不得为了犯罪利用信息网络;其二,信息网络利用的秩序,既包括网站、通讯群组的适法设立秩序,也涉及信息的适法发布秩序。由此表明,解释兜底性规定应围绕信息网络适法利用秩序展开:对于兜底性行为内容而言,若设立用于实施兜底性行为内容的网站、通讯群组或者发布兜底性行为内容信息,以及为实施兜底性行为内容发布信息侵犯信息网络适法利用秩序的,则该当非法利用信息网络罪的构成要件;对于兜底性行为对象而言,尽管违禁物品的禁止性、管制物品的限制性依赖于国家规定,但只要行为人发布制作、销售违禁物品、管制物品的信息侵犯了信息网络适法利用秩序的,那么制作、销售的对象就应是刑法调整范围内的违禁物品、管制物品。

第二,关联因素的考虑——以兜底性行为内容为例。该罪的兜底性行为内容,由于更多地偏重于价值评价。因此,有必要考虑这几点:(1)兜底性行为内容与非法利用信息网络行为的关联关系。关于非法利用信息网络行为的性质,学界主要有两种观点。一是形式预备犯的观点,该观点认为:“将通过非法利用信息网络所意欲实施的对象包含一般违法活动在内,亦使得此类行为缺乏实质预备犯所要求的‘针对重大法益的正当性内涵。”

阎二鹏:《预备行为实行化的法教义学审视与重构——基于〈中华人民共和国刑法修正案(九)〉的思考》,载《法商研究》2016年第5期,第58-65页。二是实质预备犯的观点,我国刑法典已将诸如准备实施恐怖活动以及非法利用信息网络的犯罪预备行为类型化并直接规定为具有独立犯罪构成要件的预备犯。

参见商浩文:《预备行为实行化的罪名体系与司法限缩》,载《法学评论》2017年第6期,第167-175页。无论是形式预备犯,还是实质预备犯,都表明了设立网站、通讯群组、发布涉及违法犯罪(活动)信息的行为与兜底性行为内容具有高度关联性,作为后者,具有两大特点:一是具有法益侵害性或紧迫危险性;二是具有刑事违法性,属于《刑法》分则条文直接评价的犯罪行为。通常而言,随着信息网络技术的发展,设立网站、通讯群组或者发布信息日渐普遍,但为兜底性行为内容设立网站、通讯群组或者发布信息的,应当认定为为违法犯罪准备工具、制造条件,具有法益侵害的高度危险性。如此一来,设立网站、通讯群组或者发布信息的行为便侵害了信息网络适法利用秩序。(2)兜底性行为内容应属于构成要件层面的“犯罪”。实践中,基于诉讼证明的考虑,兜底性行为内容并非经过立案、侦查、起诉、审判程序确定构罪,而是属于构成要件层面的“犯罪”,即兜底性行为内容客观上表现为行为人侵犯了刑法保护的法益,主观上行为人有为实施兜底性行为内容的认识即可,无须对具体兜底性行为内容作责任层面的全面判断。因此,在刑事诉讼中,只要查明行为人存在有为实现兜底性行为内容设立网站、通讯群组或者发布信息的证据,便可认定其实施了非法利用信息网络的行为。据此而言,若列举性行为内容或兜底性行为内容已完全实现,符合构罪条件的,则以具体罪名评价。(3)情节严重和法定刑的限缩作用。限制处罚犯罪预备行为是世界通行的作法,只有“考虑到行为人实施预备行为的罪责、风险的等级以及最终犯罪潜在威胁的严重程度而决定将预备行为进行犯罪化处理。”

Daniel Ohanar, Responding to Acts Preparatory to the Commission of a Crime: Criminalization or Prevention, 2 Criminal Justice Ethics 23, 23-39(2006).在我國,尽管原则上处罚预备行为,但在实践中,处罚的情形较少,仅当“预备行为已经对重大法益形成抽象侵害危险,或者已经接近着手实行犯罪从而使重大法益处于危险之中”,

梁根林:《预备犯普遍处罚原则的困境与突围——〈刑法〉第22条的解读与重构》,载《中国法学》2011年第2期,第156-176页。才进行处罚。非法利用信息网络罪的设立,实质上有分则罪名总则化指导之嫌,因为利用信息网络实施的行为内容,无论是列举性行为内容,还是兜底性行为内容,都呈多样性,几乎可以说遍布《刑法》分则的所有章节,打破了传统上仅对威胁重大法益的预备行为进行规制的做法。因此,《刑法》第287条之一作出两种理性选择:一是规定“情节严重”,将非法利用信息网络罪界定为情节犯,规定情节犯旨在以情节提高入罪门槛,对构成要件行为的扩张起有效的堵截作用;二是将法定刑限定在“三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金”之内,意在以轻罪的形式限缩范围广泛的兜底性行为内容。

四、兜底性规定的限缩范围

非法利用信息网络罪的兜底性规定在已确立目的性限缩标准的前提下,该罪兜底性规定的具体限缩范围应围绕行为内容和行为对象展开。

(一)兜底性行为内容的限缩范围

非法利用信息网络罪的兜底性行为内容,应是利用信息网络所能实施的列举性行为内容以外的行为,不能利用信息网络实施的应排除在外。首先,在设立网站、通讯群组上,兜底性行为内容是除实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品以外的其他构成要件层面的犯罪。具体表现在:一是涉及侵犯超个人法益的犯罪,即行为内容能体现为对国家安全、公共安全、市场经济秩序、社会管理秩序等法益的侵害。显然,对于未能侵害超个人法益的违法行为,如前文的利用信息网络从事宗教活动的行为应排除在外;二是侵犯个人法益的犯罪,即行为内容能体现为对个人生命、财产、名誉、隐私等法益的侵害。

在发布信息上,兜底性行为内容包括两方面:一是发布的信息本身以犯罪为内容,对于纯粹是违法信息的,不应纳入兜底性行为内容范围。比如,利用信息网络发布招嫖信息的,招嫖行为本身仅构成前置法(行政法)层面的不法,若将其纳入利用信息网络发布违法犯罪信息范围的,则违反罪刑法定原则,打击了不应受刑罚处罚的行为。二是为违法犯罪活动发布信息的“违法犯罪活动”必须是“犯罪”,即为犯罪活动发布信息,为违法活动发布信息的不应纳入该条第3项评价之内。但是,对于行为人为犯罪活动发布信息又符合其他罪名评价的,应以处罚较重的规定评价。例如,行为人为诽谤他人发布信息,构成非法利用信息网络罪的同时,也该当诽谤罪的构成要件,尽管两罪都属于情节犯,但诽谤罪告诉才处理,若达到情节严重的,应以非法利用信息网络罪评价。

(二)兜底性行为对象的限缩范围

非法利用信息网络罪的兜底性行为对象,应属于刑法调整范围内除毒品、枪支、淫秽物品以外国家规定禁止、限制制作、销售、持有的物品。

1.违禁物品的具体范围

违禁物品是刑法调整范围内除列举性行为对象以外国家规定禁止制作、销售、持有的物品。具体涉及:一是弹药、爆炸物。其中,弹药应是根据《枪支管理办法》确定的军用手枪、步枪、冲锋枪、机枪、射击运动的各种枪支、狩猎用的有膛线枪、散弹枪、火药枪、麻醉动物用的注射枪和能发射金属弹丸的气枪所使用的弹药;爆炸物,应指较大爆炸性或杀伤性的爆炸物。关于烟花爆竹,根据2012年最高人民法院、最高人民检察院、公安部、国家安全监管总局《关于依法加强对涉嫌犯罪的非法生产经营烟花爆竹行为刑事责任追究的通知》第1条的规定,非法生产、经营烟花爆竹若涉及非法制造、买卖、运输、邮寄、储存黑火药、烟火药的,应以非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物罪定罪处罚。由此说明,制作烟花爆竹所需的黑火药、烟火药属于爆炸物,若仅仅是非法经营烟花爆竹的,烟花爆竹本身则不属于爆炸物。二是危险物质。即具有毒害性、放射性、传染病病原体等物质的危险物质,总体上具有危害公共安全的属性。此外,根据2003年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法制造、买卖、运输、储存毒鼠强等禁用剧毒化学品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定,危险物质也应包括毒鼠强等禁用剧毒化学品。三是制毒物品、毒品原植物及其种子和幼苗。其中,制毒物品,应指醋酸酐、乙醚、三氯甲烷或其他用于制造毒品的原料、配剂,原料如用于制毒的麻黄草,

具体参见《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、农业部、食品药品监管总局关于进一步加强麻黄草管理严厉打击非法买卖麻黄草等违法犯罪活动的通知》(公通字〔2013〕16号)。配剂如麻黄碱等;毒品原植物及其种子和幼苗,主要涉及罂粟、大麻及其种子和幼苗。四是其他刑法调整范围内国家规定禁止制作、销售、持有的物品。一般包括,伪造的货币、金融机构经营许可证、批准文件、金融票证、国家有价证券、股票、公司、企业债券、增值税专用发票及其他发票、国家机关公文、证件、印章、公司、企业、事业单位、人民团体印章、身份证件和出入境证件等。

2.管制物品的具体范围

管制物品是刑法调整范围内除列举性行为对象以外国家规定限制制作、销售、持有的物品。具体包括:一是假冒伪劣的商品。一般涉及,伪劣的产品、假药、劣药、不符合安全标准的食品、有毒、有害食品、不符合标准的医用器材、不符合安全标准的产品、伪劣的农药、兽药、化肥、种子、不符合卫生标准的化妆品等。二是非法变造的物品。比如,变造的货币、金融机构经营许可证、批准文件、金融票证、国家有价证券、股票、公司、企业债券、国家机关公文、证件、印章、身份证件和出入境证件等。三是侵犯知识产权的物品。一般指假冒注册商标的商品,非法制造的注册商标标识,以及未经权利人许可发行或出版的侵权复制品。其中,侵权复制品涉及文字、音乐、电影、电视、录像、计算機软件作品、享有专有出版权的图书、录音录像和美术作品等。四是间谍专用器材、窃听、窃照专用器材。其中,专用间谍器材,包括暗藏式窃听、窃照器材,突发式收发报机、一次性密码本、密写工具,用于获取情报的电子监听、截收器材等;窃听、窃照专用器材,主要指非法限制使用的窃听、窃照器材等。五是管制刀具。根据公安部《管制刀具认定标准》的规定,管制刀具涉及匕首、三菱刮刀、带有自锁装置的弹簧刀(跳刀)、其他相类似的单刃、双刃、三棱尖刀以及其他其他刀尖角度大于60度,刀身长度超过220毫米的各类单刃、双刃和多刃刀具。六是珍贵物品,主要涉及珍贵、濒危野生动物及其制品、国家重点保护植物及其制品。其中,珍贵、濒危野生动物及其制品,属于《国家重点保护野生动物名录》中的国家一级、二级保护的动物和《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录Ⅰ、附录Ⅱ中的动物及其驯养繁殖的上述动物及其制品;国家重点保护植物及其制品,属于《国家重点保护野生植物名录》《国家重点保护野生药材物种名录》《国家珍贵树种名录》中的一级、二级植物、药材、树木和《濒危野生动植物物种国际贸易公约》附录Ⅰ、附录Ⅱ中的植物及其人工培育的上述植物及其制品。最后是其他刑法调整范围内国家规定限制制作、销售、持有的物品,如限制买卖的文物等。

五、结语

非法利用信息网络罪之所以成为兜底性罪名的典型代表,不是基于兜底条款的存在,而是具体条款中充斥着兜底性规定。非法利用信息网络罪的兜底性规定,不仅涉及兜底性行为内容,也包括兜底性行为对象。相比兜底性罪名,非法利用信息网络罪的兜底性规定不仅冲击着罪刑规范的明确性,也导致处罚边界的扩张。非法利用信息网络罪的兜底性规定,尽管在应对各种设立网站、通讯群组或发布信息的违法犯罪(活动)上有其存在的理由与依据,但面对理论研讨的争议与实践适用的不适,有必要限制其适用范围。同类解释规则,作为兜底性罪名的通行解释规则,却在非法利用信息网络罪中因不符“性质相同、手段相似、后果相当”而面临失效。目的解释在方法论上具有相对意义的优位性,主张目的性限缩是解释该罪兜底性规定的理性选择。进一步而言,应在厘定非法利用信息网络罪法益、考虑兜底性行为内容关联因素的条件下确立目的性限缩标准。兜底性行为内容是除列举性行为内容以外的构成要件层面的犯罪,兜底性行为对象仅限于刑法调整范围内除毒品、枪支、淫秽物品以外国家规定禁止或限制制作、销售、持有的物品。