跨过鸭绿江

2020-08-06张子影

张子影

第六章 反“绞杀战”

“洪大个子,敌人把战争转到我们后方了。这是一场破坏与反破坏,绞杀与反绞杀的残酷斗争。还是那句话,前方是我的,后方是你的。你一定要千方百计打赢这场战役!”

1951年7月下旬,朝鲜北部发生特大洪涝灾害,山洪暴发,导致后方公路路面几乎全被冲坏,路基被冲塌,205座公路桥梁被冲垮。洪水所至,交通中断,堤防溃决,房屋坍塌,人畜伤亡,物资被冲走,装备被损毁,其水势之猛、之急,持续时间之长,危害范围之广,为朝鲜近40年来所罕见。

面对这次洪灾,志愿军后方勤务司令部(简称志后)及铁路有关部门事先有所准备,于7月初在沈阳召开了防洪会议。但是由于洪水提前到来,还是造成了巨大的损失。

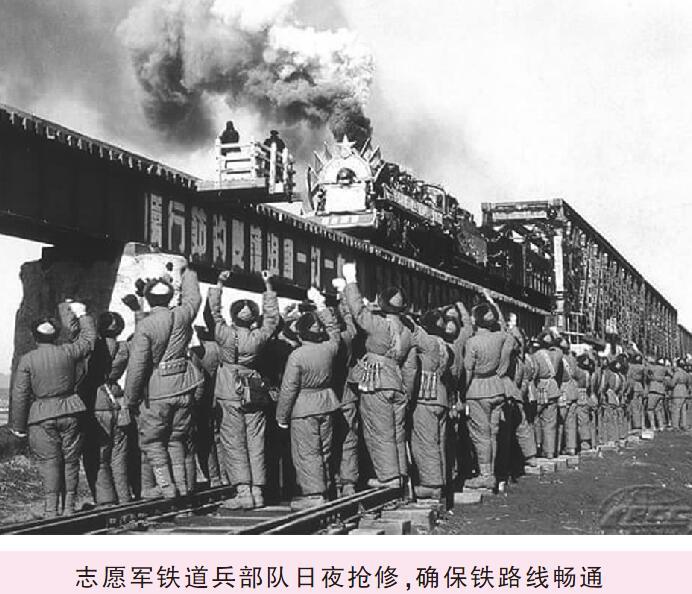

8月中旬,美国空军开始实施“绞杀战”,重点轰炸桥梁。到8月底,铁路桥梁遭破坏达165座次,线路达459次。

在位于成川香枫山的志后指挥所,洪学智正夜以继日地指挥后方部队对付特大洪灾,敌人发起的“绞杀战”,对洪学智和志后来说可谓是雪上加霜。

面对严峻形势,彭德怀对洪学智说:“洪大个子,敌人把战争转到我们后方了。这是一场破坏与反破坏、绞杀与反绞杀的残酷斗争。还是那句话,前方是我的,后方是你的。你一定要千方百计打赢这场战役!有情况随时向我报告。”

洪学智神色坚毅地说:“后勤必须要搞起来,这是关系到我军能不能取得最后胜利的关键。”

彭德怀充满信任地望着站在面前的洪学智,手一挥:“你是后勤司令员,你去办吧!”

就这样,人民解放军后勤历史上最具影响力的后勤保卫战上演了。在朝鲜战场的后方,一场抢运与阻拦的智斗开始了。从某种意义上说,这是决定抗美援朝战争成败的生死决战。

在战斗中保障,在保障中战斗

面临如此严峻的局面,洪学智深知自己身上这副担子有多重。他日不能安,夜不能寐,心急如焚!

洪学智意识到,必须将志愿军的后方铁道部队、工程部队、运输部队、公安部队、高射炮兵、航空兵和兵站、仓库、医院等联合投入作战,与敌人针锋相对地打一场大规模的后方反“空中封锁”战役。他及时提出“千条万条,运输是第一条”的口号,果断采取构建运输网络、组织接力运输,开展对空作战,随炸、随修、随通等一系列针对性措施,指挥打响了中国军队第一次诸兵种联合后勤战。志后从组织上健全和加强了防空、警戒、通信联络以及工程保障部队的力量,要求沿途防空部队密切注视敌机活动情况,加强报警工作;加强警卫部队,对装卸点附近、库区周围反复搜剿,肃清敌特;工程桥梁部队加强对重要桥梁和路段的维修和保护。

洪学智采取的第一步措施,是迅速增调铁道兵、工程兵及二线部队抢修道路。

此时前方战事甚紧,急需粮弹,仅仅靠后勤工兵部队的几个团抢修被破坏的铁路、公路,再修半年也是修不好的。此时邓华回国,陈赓到了志司,担任第二副司令员。于是,洪学智找他商量,提出目前修路工程量太大,如果只靠后勤部队完成,力量不够、速度太慢。

陈赓问:“你有什么想法?”

洪学智从来都是这样,在提出问题的同时,也提出办法,他马上回答说:“迅速增调铁道兵、工程兵。另外,得全军动手才行,除了一线部队,二线部队不管是机关、部队、勤杂人员都要上。此外,发动朝鮮群众上阵。道路不通,大家都困难!”

陈赓立刻表态:“这个办法不错,开会研究一下吧。”

几个领导马上开了个会。会上,陈赓让洪学智谈谈具体方案,洪学智说:“统一布置,合理分工。每个军、每个师、每个团明确包哪一段,限期完成。1个月之内无论如何也要全部通车。”

有人觉得工程量太大,不好完成。

陈赓严肃地说:“这同打仗一样,是战斗任务,白天干不完晚上干,夜以继日,全力以赴。”

洪学智连夜起草方案,他将公路划分成许多段,每段都具体落实到人。除了工兵团,他还动员一部分后勤机关和部队以及一些朝鲜当地的群众参与,这样,人力大大增加。方案完成,陈赓看后,两人一起上报彭德怀。

彭德怀看了方案很高兴,说:“真是瞌睡送枕头啊!我正为运输线发愁呢!这办法好!按这个方案下命令吧!”

于是,志愿军二线部队11个军、9个工兵团和志后3个工程大队共数十万人,在朝鲜人民军和朝鲜群众的支援下,冒着敌机的轰炸扫射,掀起了一个规模巨大的抢修公路热潮。由于实行了分段包干的方法,加快了工程的进度,只用了25天,就把道路全部修通了。

第二步,洪学智派高射炮部队和空军对后方实施掩护,高射炮部队集中兵力保卫重点桥梁。

在建立起战斗化后勤指挥体制的基础上,志愿军后勤系统采取了3项主要措施:首先加强了防空哨。在运输线上处处设哨,严密监视敌机活动,尽量减少轰炸损失。到第五次战役时,防空哨已发展成为后方对敌斗争的一支不可缺少的力量。担任防空哨的兵力达7个团又2个营,共计8204人,在长达2100多公里的运输线上日夜监视敌机的活动。后来,又从单一的观察发展成为担负指挥车辆、维修道路、向导、收容掉队人员、盘查可疑人员、抓特务,以及抢救沿途遇险的车辆、伤员、物资等任务,有的防空哨还在沿途设立了开水站和汽车加水站。第二,加强做好各种物资的疏散、隐蔽、伪装防护工作。洪学智发动大家开动脑筋,在一些重要地段设置各种形式的真假目标,以假乱真,真真假假,迷惑敌机,消耗对方。第三,调集高射炮部队开展“战斗化后勤”的保障,加强对空火力,打击敌机。志愿军高炮部队从1951年2月入朝,逐步开展对空作战。到6月,担任掩护交通运输线的高射炮兵共击落敌机198架,击伤779架,有效保卫了运输线重要地段的安全。在反“绞杀战”时,担任掩护大宁江、清川江、大同江和沸流江桥的高炮部队有2个团又6个营,还有志后直属的4个高炮营部署在楠亭里、物开里地区,打击空袭之敌。

物开里是志愿军的一个重要物资集散地。“绞杀战”开始后,美军似乎发现了这个点,飞机天天来轰炸。洪学智从连续接到的物开里被炸的报告中发现了敌机的活动规律。于是,他调来一个高炮营,携带12门高炮、4挺高射机枪趁夜秘密进驻物开里。天亮后,敌机果然又来了。第一批次的4架敌机一路低低地俯冲下来,还未丢下炸弹,隐蔽在树林中的高射炮突然开火,所有高射机枪也跟着怒吼,片刻之间将4架敌机全部击落。紧跟着俯冲而来的第二批次4架飞机来不及躲闪,又有一架被高炮击落,后面的飞机见势不妙,拼命拉高往上蹿,逃跑了。志愿军如此严密的防空网,让美军飞机着实吃了大亏,再也不敢来了。

“在战斗中保障,在保障中战斗。”自人民军队建立以来,洪学智第一个提出“战斗化后勤”的概念。这是一个创造性的转变,更是人民解放军后勤史上历史性的转折。后勤战斗部队的加入,一改过去被压制挨打的局面,后勤工作由被动转为主动,形势大为改观。

美军第一阶段的绞杀失败后,从9月起,便改变手段,集中力量重点轰炸封锁清川江以南的新安州、西浦、价川的铁路“三角地区”。至12月,美国空军在“三角地区”几段仅73.5公里的线路上,共投掷炸弹3.8万余枚,平均每2米中弹1枚,大量铁路、公路桥梁和路基遭严重破坏。

军事指挥员出身的洪学智,随即调整部署,以变应变,确立了“集中兵力,重点保卫”的原则,大力增强掩护铁路的高炮部队。经报请彭德怀批准后,志愿军司令部将3个高炮师大部调入“三角地区”,在铁路线上组成了4个防空区。12月初,在“三角地区”及其附近的高射炮兵部队已达3个高炮师、4个高炮团、23个高炮营、1个高机团和1个探照灯团,仅在“三角地区”的新安州至鱼波段和价川至顺川段,即集中了高射炮7个团又8个营。由于志愿军高炮火力的增强,粉碎了敌人对“三角地区”的封锁破坏,狠狠地打击了美国空军的疯狂气焰。

9月,志愿军空军采取轮换作战的方针,陆续转入作战,志愿军第一次有了自己的空中力量。洪学智抓紧这个时期,加强政治工作和思想动员。后勤系统各部门一展愁眉,群情振奋,爆发出前所未有的创造力和想像力。铁道兵部队、工兵部队通力合作,修筑了许多工程掩体,便于汽车和人遇到空袭时躲避;集中力量抢修被破坏的铁路、公路、桥梁,随炸随修,并用开辟迂回道路、架设公路便桥和过水路面桥,组织漕渡等方式方法,保证铁路、公路通车。

针对美军向志愿军后方派遣大批特务间谍,大肆搜集情报、进行袭击和破坏等情况,洪学智明确指示:特务肯定多是化装成朝鲜百姓,我们就发动群众,让人民群众雪亮的眼睛帮助我们识别。他要求志愿军各级后勤部门采取“严密防范,积极搜捕”的斗争方针,与朝鲜地方政府和人民群众密切配合,联手对潜入的特务分子进行清剿。这个做法果然效果明显,令特务无处藏身,很快被揪出。据统计,在志愿军后方范围内歼捕的特务间谍分子计有1289名,缴获各种武器205件和一批器材。

愈挫愈坚,越难越韧,他的才干在这个时期发挥到了极致。他的脑子里仿佛装了一个传动器,那些摆在他面前的问题和困难,成为传动器的动力,不断启迪他从不枯竭的大脑

洪学智是个爱动脑子的人,又特别善于集思广益,他的身体里仿佛蕴藏着无尽的力量和无穷的智慧,愈挫愈坚,越难越韧,他的才干在这个时期发挥到了极致。他的脑子里仿佛装了一个传动器,那些摆在他面前的问题和困难,成为传动器的动力,不断启迪他从不枯竭的大脑。

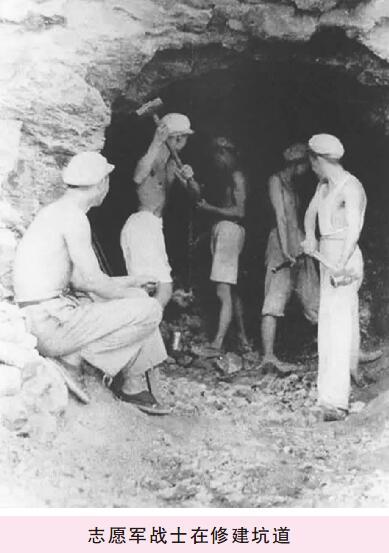

在夏季防御作战后期,特别是秋季防御作战中,战士们为防炮、防炸弹,在山上挖了一些“猫耳洞”。后来,又把这些“猫耳洞”挖深,把两个洞连接起来,形成了一个“U”形小坑道。敌人开炮时,战士们就进去隐藏;敌人步兵接近时,战士们便冲出来杀伤敌人。这就是坑道工事的雛形。

这种由战士们创造出来的坑道工事,在敌人炮兵、航空兵猛烈火力的轰击下,经受了考验,对保存志愿军有生力量、保证防御的稳定性起了明显的作用。实践证明,这是劣势装备的志愿军同优势装备的敌人作战的一种好方法。随着形势的发展,抗美援朝战争将会在相当一段时期内持续下去,坑道工事越来越显示出其优越性来。洪学智敏感地意识到了这一点,他立刻报告彭德怀,彭德怀对此给予很高评价。当年10月,志司发出指示,要求推广这种工事。

于是,一个挖洞子热潮在志愿军的防御前沿迅速展开。在那些日子里,敌人在上面打炮,志愿军将士们在下面放炮(炸洞子),整个防御地域内日日夜夜回荡着隆隆的爆炸声。战士们一手拿枪,一手拿钎;一边战斗,一边进行战场建设。

1952年2月,敌人察觉志愿军正在普遍构筑坑道工事后,便有计划地以重炮、重型炸弹与毒气弹进行破坏,少数坑道由于构筑不符合作战要求而被损毁。另外,有的坑道选址不当,春季冰雪融化,因地质原因出现坍塌,造成一些人员伤亡。

洪学智踏着初春雨雪中泥泞的道路,多次去前沿实地视察。他发现,受损失的坑道在挖掘设计时本身就有问题,没有充分考虑到可能会面临的危险。他回来后,经过总结,志愿军司令部及时发出指示,对坑道的挖掘做了详细要求,坑道建设必须做到7防:防空、防炮、防毒(疫)、防雨、防潮、防火和防寒。根据这些要求,各部队改进了坑道顶部过薄、出口过少、幅员过小、不够隐蔽、不便运动和缺少生活设备等缺点,使坑道进一步完善,更能适应战术与长期作战的要求。

4月26日至5月1日,志愿军司令部召开军参谋长会议,统一了对坑道工事在防御作战中作用的认识。洪学智强调指出,构筑坑道工事不仅仅是为了防御敌人,保存我有生力量,更重要的是可以依托坑道工事有效地打击敌人。会议要求构筑坑道必须与各种野战工事相结合,必须与防御兵力相适应,必须有作战和生活设施,使之更符合战术要求,成为能防、能攻、能机动、能生活的完整体系,还具体规定了坑道工事的规格标准。

5月底,志愿军正面第一道防御阵地坑道工事基本完成。志司决定于6月开始在中和、沙里院、伊川、淮阳一线构筑第二防御地带,加大防御纵深,并抽调了约4个军的兵力参加。

8月底,正面战线志愿军第一梯队6个军即构筑坑道近200公里,堑壕、交通壕约650公里,各种火器掩体1万多个。在横贯朝鲜半岛250公里的整个战线上,形成了具有20至30公里纵深、以坑道为骨干、支撑点式的阵地防御体系。此外,东西海岸也重点构筑了坑道工事。

以坑道为骨干的支撑点式防御体系,是堑壕防御体系与支撑点防御体系的发展,是志愿军在抗美援朝战争中的新创造。这种防御体系的形成,标志着志愿军防御作战进入了一个新的阶段。它不仅在防御中能抵抗敌人的强大火力袭击,有效地保存自己的有生力量,而且在进攻中还可以以其为依托,减少部队的伤亡,提高进攻的突然性。

随着阵地的日益巩固,志愿军在全线开展了有组织、有计划的小分队战斗活动,挤占中间地带,主动攻击敌人突出的连、排支撑点。由于战斗愈来愈主动,很快将敌我双方斗争的焦点推向了敌方阵地。

在挤占中间地带、攻取敌前沿支撑点的同时,在全线普遍开展冷枪冷炮的狙击活动。每一个阵地都组织了特等射手、神枪手,依托阵地捕歼敌人暴露的目标。5至8月间,仅狙击活动就杀伤敌人1.3万人,而志愿军伤亡则大大减少,比运动战时期的每月平均伤亡数减少了三分之二,显示了坑道工事的巨大优越性。

前线阵地巩固了,后方的运输仍然是后勤保障的重头。西清川江、东大同江和东沸流江桥被冲毁后,由于敌人昼夜不停地轰炸,加上地势险要,短期内难以修复。志后研究决定集中4个大站和1000多辆汽车,采取倒运办法,先后倒运物资近2000车皮。这就是著名的“倒三江”。这种倒运、漕运、接运办法是在洪水泛滥、敌机轰炸情况下创造的一种特殊的运输形式,达到了路断、桥断而运输不断的目的。

鉴于一些新修复的铁路桥承受能力低,承受不了火车头的重量,志愿军铁道兵发挥聪明才智,想出一个好办法:在桥的一边用火车头把装有物资的车皮推上桥,上百吨重的火车头不登桥,被顶过桥的车皮,再由等候在另一边的火车头拉走。这种方法,当时被称为“顶牛过江”。

为了充分利用有限的通车时间,使之发挥最大的运输效益,铁路运输部门创造了一种密集的列车片面续行法,又称“赶羊过路”行车法。即在通车的夜晚,事先把早已装载停当的军用列车集结在抢修现场附近的一个或几个安全区段上,等待抢修部队修通铁路;一经修通,列车立即一列紧跟一列向同一个方向行驶,各列车之间只相差几分钟,首尾相望,鱼贯而行;每列车的尾部都有人随时准备敲响弹壳或钢轨,给后面的列车报警,以防追尾事故。

志后组织汽车、马车、人力车实行长区段的倒运、接运,抽调6个汽车团和大批装卸部队,在“三角地区”以北的北松里、龙兴里、球场、价川,将大量物资卸下火车,然后立即用汽车将物资倒运到順川、德川、渔坡等地,再由等待在那里的火车运往前线。在紧急的情况下,还采取了汽车远程直达的办法。

在美军飞机改变空中封锁的战术后,谙熟游击战术的洪学智要求高炮部队根据敌机活动规律的变化而变化,在作战指导思想上从原来的“集中兵力、重点保卫”转变成“重点保卫、机动作战”,按洪学智的说法就是高射炮打游击,“像我们当年在抗日战争时期的游击队一样,不让敌人摸到规律”。这一招十分有效。美军的飞机对地面上这些来去无踪的高射炮部队摸不着头脑,不知道在什么时候、什么地方,自己机翼下方就会出现严阵以待的黑洞洞的炮口,一连串令他们心惊胆战的炮弹会紧接着从这些炮口愤怒地射向自己。

志愿军转入阵地防御、坑道作战后,由于坑道里阴暗潮湿,终日不见阳光,只能靠灯光照明。当时点的灯五花八门,各式各样,有用搪瓷碗、茶缸做的,有用罐头盒、炮弹壳做的。在这些器皿上,加上一条棉花搓成的灯芯,灌满豆油,就成了灯。

但是问题也随之而来。据计算,在60多米长的坑道中,一个排要点8盏灯,全连起码要点30多盏。俗话说“点滴成河”,一个营、一个团都点起来,用油量就相当可观了。如果是短时行为,问题还好解决,但要长年累月这样点灯,事情就更加难办了。当时,某部九连驻守16条坑道,总长度600多米,长明灯加上短明灯,每月即耗油200公斤,按此计算,每个军每月实际上需油5万公斤。耗油量如此巨大,导致部队在供应不足的情况下普遍挪用食用油来照明,更加影响了生活。

为解决灯光小、烟大、费油的问题,切实做到不用食用油点灯、灯油不食用,志后紧急从国内购置马灯和其它油灯,并发动部队改进灯具。战士们用密封性较好的罐头盒代替搪瓷碗、茶缸,用铁皮卷成较长的灯嘴,填上棉花或灯草,使灯芯燃烧时不再直接对盛油容器加热,从而减少了油的蒸发。战士们还在灯下垫一个空盒子,即使不小心碰倒了灯,也可以将油倒回去重用,减少浪费。针对油灯点燃时间长造成坑道空气混浊、缺氧,许多战士因此得了慢性支气管炎的情况,大家就在灯嘴上方倒扣一个铁盒子,在铁盒子中装上木炭,直接吸收从灯嘴上升起的烟,减轻了对空气的污染。战士们戏称这种灯为“节油无烟灯”。

坑道往往建在山腰上,缺乏水源,须从坑道外取水。有的水源离坑道很远,加上距离敌人阵地近,敌炮火封锁严密,用水补给十分困难。战斗激烈时,取水更加不易。坑道内,许多战士因喝不上水导致嘴唇干裂、鼻孔出血,压缩饼干在口中干嚼难以下咽。为此,前沿部队想尽办法解决水的问题。

战争的情况千变万化,供应随时可能中断,坑道内必须尽量多储备水。最初利用汽油桶、水桶、炒面箱、罐头盒或挖石坑储水,但储量有限,很难达到储备7至15天用水的要求。之后,志后统一供应水泥,在坑道内普遍修建了储水池,初步解决了大量储水的问题。

坑道用水实行用旧储新、随耗随补的办法。由于取水、送水往往要翻山越岭,通过敌人的火力封锁,战士们用薄铁皮和废汽车轮胎等材料,特制了一种多格运水桶,即把桶分成多格,一旦某一个部位中弹,也只是漏掉这一格的水,而不至于漏掉整桶水。

冬天,江河湖泊到处都结上了一层厚厚的坚冰,战士们抓紧时机,砸开冰层,刨出冰块,装进麻袋、草袋,车拉、人背、马驮,运回坑道。选择隐蔽地形和炮火死角地带挖掘冰窖,或利用山洞、矿洞、地沟之类,把一袋袋冰放入,盖上一些稻草、苇席,用以保持温度和防尘防土,然后用土厚厚地埋上封紧。这样一个冰窖往往可以储冰数万斤以上,并且可以把冰块保存到第二年六七月份,也不会发臭和生锈。1952年冬,有一个团的干部战士一齐动手,在很短的时间内就储冰30多万公斤,保证了在战斗激烈、后勤供应中断的情况下,全团将士一直有水喝、有水用。

1952年上半年,在敌人实施“绞杀战”之际,后方勤务部队还开始大规模地建设地下仓库和开掘式的半地下库,用以储存物资和住人。

当时修建的地下仓库主要有开掘式土洞库和石洞库两种。

开掘式土洞库是由开掘式掩体演变而来的。初期的开掘式洞库是在平地挖坑后,地面开窗,不外露目标,防空效果较好。但是遇到下雨易出现漏水坍塌,洪涝期也容易被水冲淹。后来选择在避开水道、树多隐蔽、坡度小的山坡或山脚的倾斜面上挖开掘式洞库,使库体三面依山体,一面建墙,盖一层库顶,上开天窗,外墙面开边窗,两端开门,库顶盖土后抹水泥或苫草防漏,库边挖沟排水。每库容量为15至30吨,即一车皮为一库。开掘式土洞库建成后略加伪装,即有一定防空防炮能力。

石洞库分为人工洞、矿洞、自然洞3种,主要存放弹药、军械等物资,具有很好的防空效能。人工洞是自行开凿的一种洞库,往往选择在山高坡陡、石质紧硬、构造完好、洞口隐蔽、交通方便处。一般开凿两个洞口,优点是通风、进出方便,缺点是工程量大,工期长,只适合后方兵站施工。

朝鲜有许多开采过的金矿、煤矿,给洪学智留下很深的印象。志司自入朝后数次迁移,都是住在矿洞内。能住人,为什么不能贮存物资呢?在洪学智的指导下,大家充分利用这些矿洞,修整处理后存放军械物资。

五六月间,志后共修建了能容1200多个车皮物资的石洞库和能容纳793个车皮物资的土洞库,储备了大量的物资,改善和加强了对前沿部队的供应能力。

10月24日以后,“三角地区”再度被封锁。

洪学智改变战略,确定了“集中兵力,打通咽喉地带”的方针,一声令下,抢修部队又投入作战。经过1个多月的艰苦奋斗,再度打开了“三角地区”的封锁,12月9日胜利通车。

敌变我变,工兵部队也想了很多好办法,在斗争中不断改进对付敌机轰炸的对策。

道路抢修部队修筑了许多大迂回线、便线、便桥。大迂回线,除了枢纽大站被敌炸毁后可以使列车绕过枢纽大站继续行驶外,还能担当部分调车、装卸、列车交会作业。修建迂回线就是建交通网,形成纵横交错的公路网,不再存在瓶颈路段,也避免单条线拥堵,一条线被炸可以绕道走另一条线。修便桥就是在正桥之外秘密再修简易桥。正桥被炸,仍能从便桥通车。便桥与正桥之间,一般距离1公里左右,以防两桥同时被炸毁。

桥梁是美军飞机轰炸的主要目标。对此,洪学智进行仔细研究,他想起当年在苏北带领抗大打游击时用过“隐形河坝”的法子,便与工兵们一起琢磨出了一条妙计,即把桥“藏”起来,在水下铺设便桥、潜水桥。桥在水面下半米左右,河水既淹不了汽车的排气管,又把桥面隐蔽得严严实实。

这些措施有效地粉碎了美军的“绞杀”计划,他们只能无可奈何地承认:“对铁路实行‘绞杀战的效果是令人失望的。”

在那些夜以继日、惊心动魄的日子里,他夜不能寐,食不知味,殚精竭虑

晚年时,洪学智曾回忆说:“那些日子我吃不好,睡不安。今天在这里指挥隐蔽物资,明天在那里布置假目标,后天检查防空高炮部署……”确实,哪里是关键,他就亲自跑到哪里。交通枢纽、渡口、敌机封锁地带,都常常出现他的身影。

在那些夜以继日、惊心动魄的日子里,他夜不能寐,食不知味,殚精竭虑。

在铁路运输方面,铁道兵部队创造了“抢22点”的方法,即抓住“绞杀战”中敌机前来轰炸多在夜间22时至24时之间进行的规律,抢在22时之前组织列车迅速通过封锁区。

此外,阴、雨、雾、雪天和亏月夜等不利敌机活动的时机,也都是后勤战士们大显身手、行车突运之时,从而赢得了不少时间。

后勤装卸部队与铁路运输部门还注意密切配合,创造了人称“游击车站”和“羊拉屎式装卸”的站外“分散甩车、多点装卸”方法,分段装卸,目标小,速度快,行动隐蔽,即使遇到轰炸,损失也不严重。

进入坑道战时间不长,又一个问题出现了,部队官兵大范围出现夜盲症。洪学智紧急派出卫生部门前去调查,结果很快报告上来:这种病是由于战士们长期吃炒面,营养不良,缺乏维生素A导致的。加上进入阵地战后一面战斗一面挖坑道,过度疲劳,特别是坑道内阴暗潮湿,很少见阳光,油灯昏暗,更加剧了视力疲劳。夜盲症严重影响了指战员的夜间作战能力。

对此,洪学智十分焦虑。

治療夜盲症首先要解决营养不良的问题。在洪学智的协调下,紧急从国内运来花生、黄豆、蛋粉、新鲜蔬菜和动物肝脏等营养食品,但是因为数量少,杯水车薪,一时难以奏效。

怎么办?洪学智叫来后勤人员,问道:朝鲜多山,战争打了这么久,老百姓的生活肯定也十分困难,他们为什么不会患上夜盲症呢?你们还是到老百姓中去想想办法。

一句话提醒了大家。后勤赶紧派熟悉当地情况的参谋去走访,两天后,他们高兴地来报:朝鲜老百姓中有两个治疗夜盲眼的土法子:一是煮松针汤喝。方法是把马尾松的针叶放在大锅里煮,煮1个多小时后,把针叶捞出,将松针水沉淀后加入一点白糖喝。没有白糖,干喝也行。连续喝六七天,眼睛就能看见了。

二是吃蛤蟆骨朵儿(即蝌蚪——编者注)。方法是把活蛤蟆骨朵儿捞来,放在茶缸子里,放点水,搁点糖更好,连水带活蛤蟆骨朵儿一起喝下去。一天喝两三次,喝两天就见疗效。

洪学智大喜过望:朝鲜漫山遍野都是马尾松林,不愁没有松针汤喝;而且河流密布,要捕捞大量的蛤蟆骨朵儿也很容易。他立刻让志后卫生部电告全军推广。

由于采用了这两个偏方,再加上食品供应不断改善,将士们的夜盲症很快就被治愈了。彭德怀听报后连说了几个“好”。

1952年1月,丧心病狂的美军在实施“绞杀战”的同时,竟然不顾国际公法,在朝鲜北部7个道、44个郡和中国东北等地区投撒大量带有致病细菌的媒介物。美军的罪恶行径,引起了中朝军民的无比义愤。

为了保证中朝军民及牲畜的健康,防止疫情发展蔓延,在中共志愿军委员会的统一领导下,由志后具体组织,采取群众性卫生运动与专业性防疫技术指导相结合的方法,开展了轰轰烈烈的反细菌战。

3月7日,志愿军成立了由副司令员邓华、洪学智等组成的总防疫委员会,志后成立了总防疫办公室,自上而下层层建立防疫组织,形成反细菌战的完整体系,从组织上和技术上为粉碎细菌战打下了基础;制定各项防疫制度,进行反细菌战和防疫卫生常识的宣传教育,开展群众性的防疫卫生运动,使大家端正思想认识,积极投入反细菌战。由于志愿军委员会和部队各级首长重视,防疫工作组织周密,措施及时得当,很快就控制了烈性传染病的传播,取得了反细菌战的胜利。

对美国人来说,中国军人身上的棉衣是一个明确且危险的信号

由于受洪灾的影响,志愿军部队的粮食供应极为紧张,洪学智向彭德怀建议,向朝鲜政府筹借一部分粮食,彭德怀同意了。

1951年9月18日,洪学智从志后驻地香枫山前往平壤,拜会金日成,介绍了志愿军粮食极度缺乏的情况,希望朝鲜政府能帮助志愿军筹措一部分粮食,以供一线部队作战之急需。

金日成表示,尽管我们自己也很困难,但是凡是朝鲜能解决的问题,我们一定设法解决。

这样,从11月开始,朝鲜政府在黄海道的轨宁、信州、定川、新院里、温井里拨粮4万吨;在平安南道的江西郡拨粮4000吨;在咸兴南道的咸兴、永兴拨粮1万吨;在咸兴拨盐鱼1000吨;在平康以北农场拨青菜、萝卜3000吨和2个月的马草、烧柴,支援志愿军。

回来的路上,天下起了雨,望着阴沉的天空,洪学智心里一点也轻松不起来。天气一天天转凉,换冬装的日子就要到了。洪学智无法忘记,去年冬天,由于部队入朝匆忙,冬装配备不齐,战友们在朝鲜的冰天雪地中的惨痛经历。他十分明白,敌人不会放弃这一时机,肯定会配合秋季攻势,摧毁我军的运输。因为在极其严寒的朝鲜,打掉了供给,就等于打掉了战斗力。

于是,洪学智向彭德怀报告,要战胜敌人的轰炸,提前抢运冬装。

接受了上半年在三登发生夏装被炸的教训,志后规定由火车、汽车载运的冬装一到转运站或分发地,立即发放各单位,来不及拉走的,则迅速组织搬运力量,力争当夜藏入附近坚固的仓库,隐蔽保管,不给敌机发现和破坏的机会。为避免在无照明的情况下出现发放错误,保管人员战前多次练兵,事先熟悉各种不同包装的式样,做出不同记号。

彭德怀命令“后方机关及无战斗任务的部队,应集中一切力量运棉衣,求得9月底10月初发齐”。

于是,志愿军后方勤务系统紧张而有秩序地投入到抢运冬装工作中。各特种兵部队组织汽车到安东自运,其余955车皮用火车采取“片面续行法”运到朝鲜,再由二线部队组织力量到铁路运输终点接运,然后人背马驮,把冬装从卸车点运回部队。到9月底,志愿军指战员全部穿上了棉衣。

当身着崭新棉军装的志愿军将士出现在板门店谈判地点时,美方的停战谈判代表都惊呆了。他们说:“没想到轰炸得这么厉害,你们还能穿上棉衣,比我们还早。”

对美国人来说,中国军人身上的棉衣是一个明确且危险的信号。美陆军将领不无深意地对穿着毛领飞行服的空军将领说:“你们的阻隔战术失败了。”

不仅是智慧和才干,洪学智的身上,从不缺乏勇敢和魄力。

军事科学院军史研究员王天成,当时是志愿军总部敌情研究参谋,他回忆说:有一次,洪司令到朝鲜东海岸元山附近一条靠海岸的公路视察。在一座小山上,他看到志愿军的一个汽车运输队集结在一起,一问才知道是被敌机封锁在这片山林中。汽车团团长向他报告完情况后,洪学智一言不发地下了车。他观察四周,发现这个地段比较开阔,除了这一小片树林,前后都没有遮挡,敌机很快就会发现这里。而此时,公路上空敌机来来往往,炸弹不时落下,情况十分危急。于是,洪学智走到汽车队前面,大声说:是共产党员的站出来!

1个,2个,5个,10个……汽车司机中的共产党员纷纷出列,在洪学智面前站成一排。洪学智说:前方的战友们在等着我们,我们早到一分钟,就能多挽救一个人的生命,我们的战斗就多一次胜利。这条公路是必经之路,敌人肯定要封锁,再等下去无济于事,被发现损失会更大。现在,我命令,是共产党员的,跟我走,冲破敌机封锁线!

话一说完,洪学智不等团长报告,转身上了自己的吉普车,让司机发动车,带头冲上公路。激动不已的团长含着泪一声喊:是共产党员的冲上去!司机们见此景,一个个热血沸腾,都立即跳上车,迅速开动,非党员司机也走出来与共产党员站在一起。

在炸弹爆炸声中,车队一辆接一辆冲上公路,贴着山边行驶,左闪右躲,车队扬起的漫天尘土,有效地遮挡了敌机的视线。经过一番惊险冲刺,车队终于冲破了这一段封锁线。

就这样,车轮滚滚,运输线不断前伸,作战部队得到源源不断的后勤供应。

从1951年6月11日到1953年7月27日止,志愿军同以美军为主的“联合国军”进行了300余次的战役、战斗,基本上没有再出现因粮弹供应不上而影响作战的现象。

1952年10月14日至11月25日,中国人民志愿军与“联合国军”在上甘岭及其附近地区展开了一场著名战役。以美军为主的“联合国军”集結重兵,在金化以北上甘岭地区对面积仅3.7平方公里的志愿军阵地发起进攻。志愿军随即组织防御作战。

在这场战役中,敌人先后投入3个师约6万人的兵力,出动飞机3000多架次,投掷重磅炸弹5000多枚,使用大口径火炮324门,发射炮弹190多万发,出动坦克175辆,总共消耗弹药、油料等各种作战物资20万吨,先后发起大大小小的冲击678次,日夜不停地向志愿军阵地倾泻“钢铁弹雨”,导致山头被削低了2米,山顶岩石被炸成粉末,深达1米多。志愿军也先后投入兵力近4万人,消耗物资1.1万吨,其中弹药5330吨。志愿军依托坑道作战,打退了敌人一次又一次的进攻,守住了阵地,共歼敌2.5万人,击落击伤敌机274架,取得了上甘岭战役的胜利。

在上甘岭战役期间,志愿军的后勤保障工作经受住了严峻的考验。在43天的激战里,后勤部门向前沿阵地共供应物资1.6万吨,平均每天有180台汽车运送物资,还组织了8566人担任火线运输,将粮食、弹药送到每一个阵地,真正做到了志后所要求的“前方要什么,就送什么,哪里需要,就送到哪里”。战役结束后,此次作战主力部队第十五军全体指战员致电感谢后勤部队的大力支援。总后勤部也从国内发电祝贺,指出:“此次前线部队取得光辉的胜利,是和志后成功的支援分不开的。”

整个抗美援朝战争中,志愿军后勤部门通过铁路运送物资52万余车,约800万吨,汽车运输700余万台次,约430万吨;参加火线运输的先后有33个辎重团、64个运输营、448个运输连以及各种畜力车、手推车、自行车共8.5万辆;抢修铁路1400余处次、660余公里,桥梁2200余座次;击落袭击交通线的敌机2390架。战争后期与初期相比,车辆损失率由42.8%下降到1.8%,物资损失率由13.4%下降到10.8%,运输效率提高76%。前线官兵交口称赞志愿军的运输线是“打不断、炸不烂、冲不垮”的钢铁运输线,是赢得战争的“生命线”。

在现实面前,美国人不得不承认,他们精心设置的“绞杀战”彻底失败了。

(待续)

(责任编辑:吴玫)