小学数学教学中运算能力培养的途经与策略

2020-07-27迮恒良

迮恒良

摘要:学生运算能力的培养在数学教学中一直占據着重要地位,是学生整个数学学习阶段乃至理科系列知识学习的重要基础和工具,是数学研究的重点内容。《义务教育数学课程标准(2011年版)》是将“运算能力”作为十大核心概念之一提了出来。在实际教学中培养学生的运算能力,要在遵循儿童认知与发展规律的基础上,注重算法和算理知识的掌握,注重数学知识体系的构建,注重数学思想方法的渗透,注重数学思维能力的培养和数学理性精神的弘扬,从而逐步提升以理性思维去解决数学问题的能力,达到有目的、有体系、扎实提升学生综合素养的目的。

关键词:算法和算理;知识体系;思维能力;理性精神;综合素养

从建国初期的《小学算术课程暂行标准(草案)(1950年版)》到《义务教育数学课程标准(2011年版)》,学生运算能力的培养一直在数学教学中占据着重要地位,它是学生整个数学学习阶段乃至理科系列知识学习的重要基础和工具,是数学研究的重点内容。《义务教育数学课程标准(2011年版)》将“运算能力”作为十大核心概念之一提了出来,结合中国学生发展6大核心素养、18个基本要点中科学精神的基本内涵进行了具体的阐述。我认为,在遵循儿童的认知与发展规律的基础上,培养学生的运算能力不仅要注重算法与算理的教学,还要注重学生数学知识体系的构建,注重数学思想方法的渗透,注重数学思维能力的培养以及数学理性精神的弘扬,从而有目的、有体系地提升学生的综合素养。

一、注重算法和算理知识的掌握

算法和算理在计算教学中是相辅相成、密不可分的。算理是算法的重要根据,它指导着算法,而算法是算理的外在表现形式,它使算理外显。教学时,如果只强调算理,则算法难以实现质的飞跃,如果只强调算法,则会导致学生“知其然,不知其所以然”。因此,在进行计算教学时,不但要关注算法,而且要关注算法背后的算理。教师要善于根据教学内容和学生的年龄特点、知识基础等因素,综合运用多种措施,帮助学生探明算理,掌握算法,发展学生的自主探究能力。

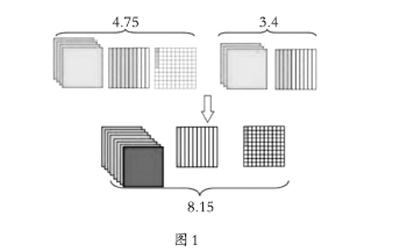

教学“小数加减法”中的例题4.75+3.4时,一位教师先让学生自主思考,利用已有的生活经验和知识储备,自主探究个性化的算法,再交流各自的想法。学生有的用4元+3元=7元,7角+4角=11角=1.1元,5分=0.05元,7+1.1+0.05=8.15元;有的用3+4=7,0.75+0.4=1.15,7+1.15=8.15;有的将3.4的后面添上1个0变为3.40,让每个加数都变为两位小数,再列竖式计算;还有的直接将小数点对齐,列竖式计算……这样,学生在探究的过程中体验了方法的多样化,他们比较了这些算法的共同点,再通过方格图(如图1),结合小数的意义来进一步理解了算理:可以先把4个1与3个1相加,再把7个0.1与4个0.1相加,满10个0.1就向个位上进1,5个0.01直接移下来,结果是8.15。

著名教育家叶圣陶曾经说过:“教的法子要依据学的法子,学的法子要依据做的法子。”这位教师引导学生亲历自主探理的过程,并结合小数的意义,鼓励学生展示真实的想法,在争辩中悟理、明理,让学生的智慧火花在碰撞中闪现;数形结合更是把抽象的算理直观化、形象化、简单化。“法”在交流中获得,“理”在争辩中明晰。学生沉浸在自主探究、独立思考、交流争辩的过程中,他们全程参与,悟透了小数加减法的算理,分析归纳出了小数加减法的计算法则,因而对算法与算理的理解和体会更加深刻,更容易内化为自己的知识。

二、注重数学知识体系的构建

《义务教育数学课程标准(2011年版)》中提出:“随着数学学习的深入,学生所积累的数学知识和方法就成为学生的‘数学现实,这些‘现实应当成为学生进一步学习数学的素材。”选用这些素材,不仅有利于学生理解所学知识的内涵,还能够更好地揭示相关数学知识之间的内在关联,有利于学生从整体上理解数学,构建数学认知结构。因此,在教学时教师不但应该要让学生知道怎么做,更应该让他们明白为什么这样做,并把新知纳入到其原有的知识结构中,贯通新旧知识之间的内在联系,直通数学本质,将学生的认知引向更深处。

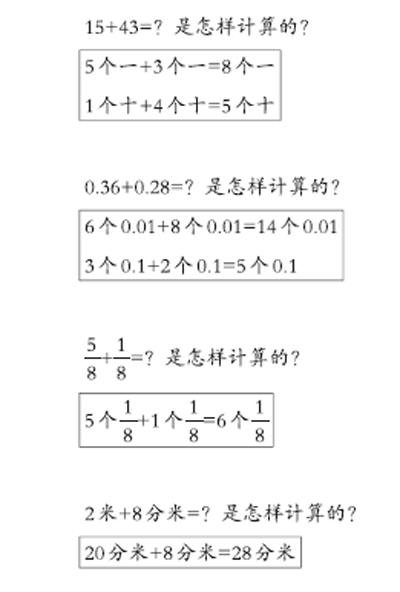

教学“异分母加减法”时,学生通过纸上画一画,纸片折一折,透明胶片叠一叠,充分经历了动手操作,自主探究,终得算理的过程,加深了对异分母加减法算理的理解。此时,应该趁热打铁,适时地去引导学生回顾以前所学的知识——整数加减法、小数加减法和同分母分数加减法是如何计算的,同一计量单位的两种不同量又该如何进行加减的。教学中,可以引导学生通过举例来呈现主要的思考过程,教师则相机板书:

15+43=?是怎样计算的?

5个一+3个一=8个一

1个十+4个十=5个十

0.36+0.28=?是怎样计算的?

6个0.01+8个0.01=14个0.01

3个0.1+2个0.1=5个0.1

[58]+[18]=?是怎样计算的?

5个[18]+1个[18]=6个[18]

2米+8分米=?是怎样计算的?

20分米+8分米=28分米

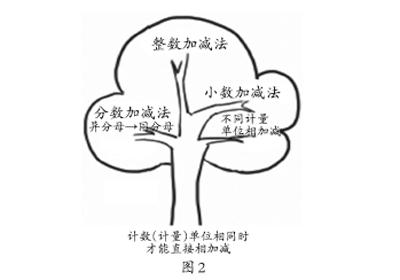

通过观察,学生发现,所有加减法的计算都是在计数(计量)单位相同时,才能直接相加减。这是运算这一棵“大树”的“主根”,大家以前所学的运算知识都是从“主根”上生长出来的“枝叶”与“花果”。要解决运算问题,我们就要顺着“枝干”,想办法回到“主根”上来汲取生长所需的营养,生长出一个个的“知识花果”,成就更加茂盛的“知识大树”(如图2)。

这样,就能贯通各知识点之间的发展与联系,形成知识体系,就能让学生领悟知识背后的原理“主根”及化归数学思想“主根”,从而在其脑海中形成一幅知识树美图。北京教育学院刘加霞教授曾经说过:“能否领悟和欣赏数学美是一个人数学素养的基本成分。”经常让学生去构建这一类的知识美图,发现数学知识本身之美,知识与知识之间的美,知识体系的美……学生的数学综合素养就能在潜移默化中得到提高。

三、注重数学思想方法的渗透

“问题是数学的心脏,方法是数学的行为,思想是数学的灵魂。”不管是概念的建立,规律的发现,还是问题的解决,或是整个“数学大厦”的构建,归根到底,其实是数学思想方法的建立。从这一基本意义上来说,数学学习其实不仅有具体数学知识的学习,也有数学思想方法的领悟。数学思想方法的领悟能促进学生在数学学习过程中,由对合理方法的“天才的、不自觉的运用”向“有意识的、自觉的运用”转化,从而可以有效地指导我们的数学学习。

教学“异分母分数加减法”的第3课时,学生已经基本掌握了异分母分数加减的计算法则和一些基本的简便运算技能,一位教师设计了一个练习题组:(逐条出示)

[12]+[14]+[18]=

[12]+[14]+[18]+[116]=

[12]+[14]+[18]+[116]+[132]=

…… ……

[12]+[14]+[18]+[116]+[132]+……+[11024]=

一开始,学生都无一例外地进行通分计算,但随着数据越来越多,有些学生不动笔了,他们有的说:“分数越来越多,分母越来越大,用通分进行计算太难了。”有的说:“这一组题目不简单,看起来应该是有规律的。”一语惊醒梦中人,很多学生这时也反应了过来,他们想:“对呀,这一题组中的数据有什么特征?存在什么规律呢?”经过一番探索之后,学生终于发现:所有分数的分子都是1,都是分数单位,后面一个分数的分母都是前面一个分数分母的2倍,后面一个分数都是前面一个分数的一半,每一道算式都是从[12]开始算起的,结果都是用1减去最后一个分数……

这样,学生就发现了很多客观存在的事实,并且他们还根据事实形成了猜想。但是,这个猜想对不对呢?这位教师不失时机地结合算式,画出了一个正方形,作为单位“1”的示意图。(如图3)

在不断等分的过程中,教师引导学生分析涂色部分、空白部分与整个正方形的关系。当等分到[116]的时候,很多学生恍然大悟:求涂色部分的面积和可以转化成用整个正方形的面积减去空白部分的面积,即涂色部分的面积=1-空白部分的面积。这样,前面形成的猜想就获得了证明。当然,教师的教学并没有止步于此,而是继续引导学生思考:“如果像这样不停地等分下去,最后所得的结果又会是怎样呢?”这一问题把学生的思维带入到了无限想象之中,渗透了极限思想。把数转化成图,直观明了,正好应验了华罗庚教授的那句名言:“数缺形时少直观,形少数时难入微。”在这一教学过程中,教师成功地渗透了数形结合、抽象、类比、极限等数学思想,开拓了学生的眼界,让数学学习变得更加简单。

史宁中教授认为:“数学素养的培养是悟出来的而不是教出来的,会悟会看的底蕴是把握数学思想”。因此,在数学学习过程中,我们不仅要帮助学生夯实基础知识、基础技能,积累基本活动经验,更应注意在掌握知识的过程中,了解数学知识的生成背景。要让学生深入体会、领悟蕴含于数学知识发生、发展过程中的数学思想方法,从“有形”(具体的数学知识)中“观”其“无形”(数学的思想方法)之妙,使学生真正深入透彻地理解与掌握数学知识,从而提高学生的综合素养内容之一:数学文化素养。

四、注重数学思维能力的培养

数学是一门思维含量非常高的学科,它需要培养学生的逻辑推理、数学运算、空间想象、问题解决等能力,而如此众多的数学能力均离不开数学思维能力。因此,培养数学思维能力是核心。运算教学时,教师要重视学生数学思维能力的培养,提升学生数学思维的能力,要让学生自主、灵活地开展数学思维活动。在很大程度上,对学生数学思维能力的培养决定着学生数学学习的成效。

教学“分数四则混合运算”这一课时,学生通过大量例证、仔细观察、慎密思考,得出了“分数四则混合运算的运算顺序与以前所学的整数四则运算的运算顺序完全相同”的结论。在巩固练习环节,一位教师出示了这样一组计算题:

[1120]×[57]+[1120]×[27]=

[38]+[57]+[27]+[58]=

[34]×[19]+[14]÷9=

[127]-([13] ÷[715]+[45])=

在教师出示的这一组题中,并没有直接出现“简单计算”或“能简算就简算”这样的字眼,是直接让学生独立练习。这样做就避免给学生一个暗示——这些题目有可能需要进行简便计算。不直接要求简便计算实际上比直接要求简算更具有思维挑战性。前两题可以直接运用运算律进行简便计算,而后两题则要先算一算,在算的过程中,还需要根据实际情况进行简便计算。换句话说,这些题目实际上都是可以进行简便计算的。这样的设计,不但要求学生正确地解决问题,还要求学生会根据题目的实际情况自主思考、自主选择方法灵活解决。四道题目的难度依次越来越大,越来越不能一眼看出,有的题目甚至需要学生先根据运算顺序算出一部分结果,再通过观察数据特征,进行简便计算。这样的设计,让能否简便运算从很清晰、一眼看出,到有点模糊、需要算一算。这一系列由浅入深的思维活动促进了有效学习的发生。

教师在引领的过程中给学生搭建了思维的“脚手架”,让学生的思维拾级而上,使学生顺着“脚手架”步步深入地展开思考,训练了学生思维的靈活性和创造性;“逼迫”学生注重自己思维的严谨性、严密性,考查了学生的观察能力和数感,考验了学生自主选择方法、灵活运用知识解决问题的能力以及对事物的判断能力。学生需要关注数据的特征,结合运算律和运算性质,选择合适的方法进行计算。这是学生追求数学简洁美的必经过程,可以让学生的思维能力上升到一个更加理性的层次。这样,也关注了思维背后的价值追求,对学生的成长非常有好处,为学生综合素养的提升夯实了思维基础。

五、注重数学理性精神的弘扬

当前,有一部分教师仍然认为,学生平时所学的数学就是为了考试而存在,所以应只注重数学技能的训练;当然,也有一部分教师认为,数学的存在就是为生产实践服务的,所以应只注重数学的实用性和工具性。日本数学家米山国藏曾经说过:“多数学生进入社会后,几乎没有机会应用他们在学校所学到的数学知识,这种作为知识的数学,通常在学生出校门后不到一两年就忘掉了。然而不管人们从事什么业务工作,那种铭刻于大脑的数学精神和数学思想方法却长期在他们的生活和工作中发挥着重要作用。”M·克莱因也认为:“数学是一种精神,是一种理性精神。”这些理论深刻揭示了数学理性精神教育的重要性。这就是说,相对于技能和工具,培养学生的数学理性精神才应该是数学教学的核心价值。思维受理性的感召,理性的思维依赖理性精神的支配,只有拥有理性精神,才能理性地思考问题。

教学“异分母分数加减法”第1课时,一位教师首先通过创设情境,让学生列出算式:[14]+[12]。接着,教师引导学生观察算式的特征,猜想算式的结果可能是[16]、[26]、[24]、[28]、[34]这五种,针对这些结果,学生自主思辨,他们很快发现:不可能是[16],因为[16]比[14]、[12]都小;[26]也不可能,因为[26]=[13],[13]本身就小于[12];[24]和[28]也不对,因为[24]就是[12],[28]就是[14],本身加上另一个分数肯定比自己要大。这样,学生通过简单的估算、推理,判断出有一些猜想结果是错误的。然后,教师引导学生利用身边已有的材料验证[34]这一结果是否正确。学生独立思考、分组验证、交流分享。他们有换算成时间的,有转化成小数的,有用透明胶片重叠的(画图法),也有通分的……自由的时空换来了思维“火山”的“迸发”,学生的各种新奇方法层出不穷,他们还发现通分法就是胶片重叠法(画图法)的算式化,所有方法都是把异分母加减法这一新知转化成已经学过的旧知,从而验证了猜想,获得了结论。

纵观数学发展史,古埃及人和欧洲人对分数加减法计算之繁琐是望而生畏的,德国人甚至用“掉进分数里”的谚语来形容一个人所处的困境。而我们的祖先通过小小的算筹,发明了“齐同术”,完美地解决了这一难题,攀上了数学的“高峰”。本节课中,教师不但让学生经历了观察、猜想、验证、结论这一完整的、理性的科学探索过程,还让他们体验了分数加减法计算过程的艰辛,激发了他们对古人科学探索精神的崇敬。在课尾,教师还渗透了数学史的教育,让学生感受到了我国数学文化的源远流长,激发了学生的民族自豪感和责任感。这样,在渗透爱国主义教育的同时,也提升了学生的综合素养。

从毕达哥拉斯—柏拉图的“传统数量关系构成了现实的本质”,到经院哲学家们的“上帝按照数学模式创造了世界”;从欧氏几何到非欧几何,再到康托尔的无穷集合理论……数学史上的很多故事都体现出了数学的理性精神。它已经成为了数学家研究数学、研究世界的动力,同样也应该是学生学习数学、研究世界最原始、最永恒、最有效的动力。当然,理性精神也不是一成不变的,它也是在不断地发展和演化之中的。在平时的课堂教学中适当介绍数学史,展示数学知识的形成过程,可以让学生感受数学文化之美和数学家严谨的治学精神,从而提升学生的理性思维能力。久而久之,学生就会逐步形成理性的思维精神。

总之,新时期的数学课程改革对小学数学的运算能力教学提出了更高的要求,上述的五个重点并不是完全独立的,而是密切联系的。因此,我们在教学中可以引导学生运用多种方法探明算理,获得算法,内化数学知识体系,感悟其中蕴含的数学思想方法,逐步提升以数学理性精神和理性思维解决数学问题的能力,从而扎扎实实地提升学生的综合素养。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2011.

[2]郑毓信.数学:看不见的文化——论数学的文化价值[J].南京大学学报,1994(1).

[3]张先龙.数学教育要培养理性思維素养[J].中学数学教学参考,2017(9).

[4]侯维民."数学精神"与数学教育[J].数学教育学报,2004(8).

[5]张海进.打开儿童通住"理性世界"的大门[J].教育研究与评论,2014(6).

(责任编辑:杨强)