新疆和田地区土地荒漠化时空特征分析

2020-07-27努尔麦麦提如孜王雪梅

努尔麦麦提·如孜,王雪梅,2①

(1.新疆师范大学地理科学与旅游学院,新疆 乌鲁木齐 830054;2.新疆维吾尔自治区重点实验室新疆干旱区湖泊环境与资源实验室,新疆 乌鲁木齐 830054)

荒漠化指由于气候变化和人类不合理的经济活动等因素,使干旱、半干旱和具有干旱灾害的半湿润地区土地发生退化[1]。目前,人类活动对生态环境的影响使得土地荒漠化问题尤为突出,严重阻碍着人类社会健康可持续发展和人居生态环境改善[2-3]。针对土地荒漠化问题,国内外学者进行了大量研究,目前广泛采用的荒漠化评价指标主要有植被覆盖度、净初级生产力、地表反照率、土壤质地、作物产量和水蚀等监测指标[4-7]。通过对荒漠化形成原因、发展过程及表现形式进行综合分析,植被被认为是地表最活跃、最重要的影响因素,其对地形、地貌、土壤、水文和气候等环境因素的改变最为敏感,可作为荒漠化遥感监测的主要依据[8]。STERNBERG等[9]通过NDVI对蒙古高原土地荒漠化过程进行评价。JEONG等[10]研究了1982—2008年亚洲地区荒漠过渡带变化过程,结果表明在全球或区域气候变暖条件下,亚洲更易受荒漠化的干扰。殷贺等[11]选取植被降水利用率作为评价指标反演得出1999—2009年内蒙古生态环境总体趋于改善,土地荒漠化发展态势并不明显,并指出干旱与极干旱地区的荒漠界线极不稳定,只能在特定时间尺度内判断荒漠化是否逆转。张建生等[12]结合中高分辨率遥感影像提取植被覆盖度对1999—2004年塔里木河下游沙漠化面积变化进行研究,得出沙漠化面积呈逐年缩小趋势,土地荒漠化持续恶化局面有所遏制和缓解。王非等[6]和张建香等[13]分别对塔里木盆地和黄土高原区土地荒漠化成因进行分析,认为荒漠化是气候与土地利用共同作用的结果,自然因素对于土地荒漠化的发展及逆转产生极大影响,而人类活动能够打破稳定的生态系统,对于荒漠化起到促进或遏制作用。何磊等[14]基于MOD13Q1-NDVI数据集通过像元二分模型估算植被覆盖度,进而研究了肯尼亚土地荒漠化现状,同时使用Landsat 5 TM影像进行小区域验证,两者结果相似。上述研究表明使用植被覆盖度进行土地荒漠化动态监测具有实际表征意义。

土地荒漠化作为生态文明的大敌,既破坏生态环境,又不断吞蚀着人类生存和发展空间[15]。目前“一带一路”倡议涉及的沿线国家中,超过90%的国家正遭受土地退化和荒漠化等生态环境问题的危害[16]。和田作为“一带一路”新疆区南端的核心区,蕴藏着丰富的自然资源,同时也是“一带一路”沿线生态环境最脆弱、受荒漠化威胁最严重的区域。开展和田地区荒漠化监测和防治,及时掌握和田地区土地荒漠化时空变化特征,可为当地荒漠化防治和生态环境可持续发展提供可靠依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

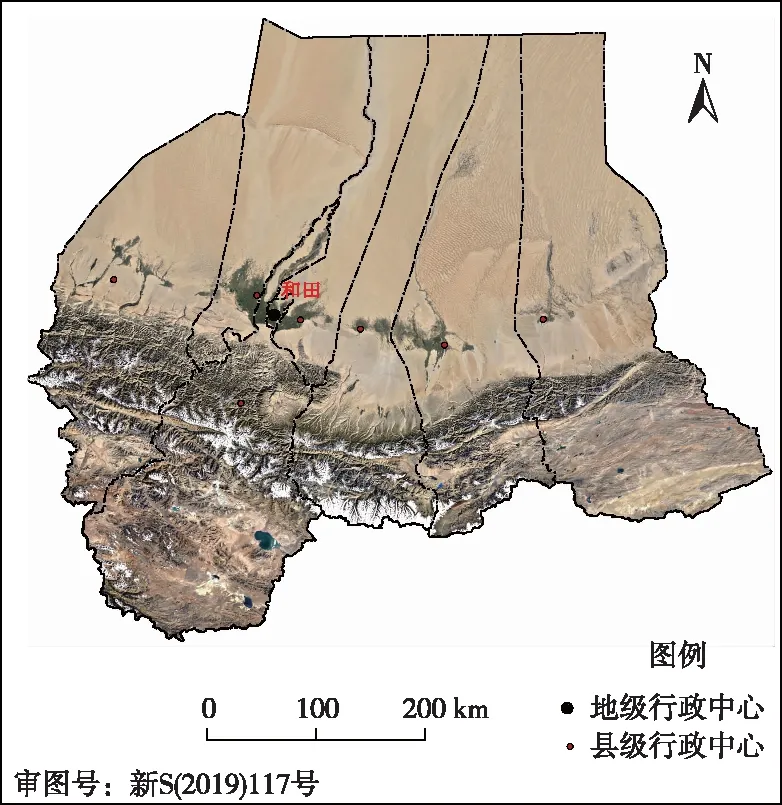

和田地区位于我国“一带一路”经济带核心区的新疆维吾尔自治区南隅,东西长670 km,南北宽约570 km,总面积约为24.80万km2(图1)。研究区地处亚洲大陆腹地,南依昆仑山脉,部分区域常年被冰雪所覆盖,冬季干燥寒冷,夏季高温少雨,属典型内陆干旱区荒漠气候区,年均气温为11.3~13.0 ℃,降水稀少,平均年降水量为36.4 mm,日照时间长,风沙多,光能资源丰富[17]。区域平均海拔高度为1 300~1 450 m,境内大小河流36条,年径流量为73.45亿m3。近20 a来,随着我国经济迅速发展,研究区逐渐形成以和田市为中心的经济区,并成为“一带一路”经济带南线的经济中心。作为新疆南部重要经济中心之一,和田地区资源丰富,是新疆农业经济发展重要地区[18]。

图1 和田地区卫星地图

1.2 数据来源与预处理

目前,MODIS数据产品已在荒漠化研究中得到广泛应用,数据为美国国家航空航天局(NASA)发布的2000、2006、2012和2018年4期MOD13Q1级产品中16 d最大值合成NDVI(4—10月)数据集,空间分辨率为250 m。由于和田地区植被生长期主要为4—10月,其他月份植被基本处于枯死休眠状态,因此该数据集可很好地反映和田地区植被实际状况。在MODIS全球投影格式上,和田地区覆盖h24v05区域,共234景数据。利用MODIS Reprojection Tools软件对2000—2018年MOD13Q1-NDVI数据进行投影转换和格式转换等处理,并利用最大值合成法提取和田地区近20 a NDVI数据集。

2 研究方法

2.1 植被覆盖度的计算

通过混合像元二分模型,由NDVI获取植被覆盖度,计算公式[19]为

(1)

式(1)中,f为植被覆盖度;INDV为所求像元NDVI值;INDV,S为裸土或无植被覆盖区域土壤NDVI值;INDV,V为完全被植被覆盖区域NDVI值。INDV,S由研究区植被生长季累积最小值代替,INDV,V由研究区植被生长季累积最大值代替。

2.2 植被覆盖度的时序变化趋势

一元线性回归分析可以模拟每个栅格的变化趋势,以单个像元时间变化特征反映整个空间变化规律,综合反映区域时空格局演变趋势[20-21],该方法可计算每个栅格的变化率,并反映一段时间内的时空变化趋势,其计算公式为

(2)

式(2)中,S为变化率;n为检测时间段,a;i为年序号;fi为第i年植被覆盖度。S为正值表示植被覆盖度呈增加趋势,为负值表示植被覆盖度呈下降趋势。

2.3 荒漠化程度分级

土壤生产力下降会影响植被正常生长,植被状况能直接反映荒漠化本质,因此植被覆盖度可以作为土地荒漠化的评价指标来监测荒漠化动态变化。植被覆盖度越低表示荒漠化程度越高;相反,植被覆盖度越高表示荒漠化程度越低。以植被覆盖度为荒漠化评价指标,参考联合国环境规划署(UNEP)、联合国粮农组织(FAO)和相关文献[22-25]的荒漠化分级标准,根据和田地区地表实际状况划分为重度荒漠化、中度荒漠化、轻度荒漠化、非荒漠化和水体5个等级,并分别赋值1~5(表1)。

2.4 荒漠化变化趋势分析

为进一步研究和田地区土地荒漠化时空演变趋势,对不同荒漠化类型之间的转化过程和等级变化趋势进行分级,其中显著恶化为3→1、4→1、5→1、4→2、5→2、5→3,轻度恶化为2→1、3→2、4→3、5→ 4,未显著变化为1→1、2→2、3→3、4→4、5→5,轻度好转为1→2、2→3、3→ 4、4→5,显著好转为1→3、1→ 4、1→5、2→ 4、2→5、3→5,根据该分级标准得到2000—2018年和田地区土地荒漠化时空变化图。

表1 和田地区荒漠化分级标准

3 结果与分析

3.1 MOD13Q1-NDVI数据精度验证

为了进一步验证用MOD13Q1-NDVI数据计算植被覆盖度的精度,从而证实使用该数据对和田地区土地荒漠化进行研究的有效性和合理性,利用2008年8月空间分辨率为30 m的Landsat 7 ETM+影像作为验证数据,选择和田地区具有不同程度土地荒漠化现象的洛浦县绿洲荒漠区为验证区域,以便准确验证。根据Landsat 7 ETM+与MOD13Q1-NDVI数据得到验证区荒漠化评价结果,计算验证区土地荒漠化评价的总体精度和Kappa系数。结果显示,验证区荒漠化评价总体精度为77.56%,Kappa系数为82.24%,两者在评价土地荒漠化方面具有较高一致性。因此,利用MOD13Q1-NDVI数据对和田地区进行土地荒漠化评价,其结果真实、可靠,具有较强实用性。

3.2 和田地区植被覆盖变化趋势分析

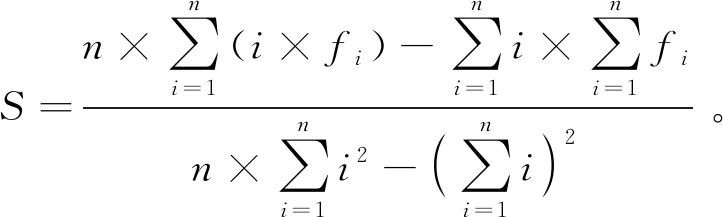

由式(1)计算得到2000—2018年和田地区植被覆盖度,并由式(2)得到研究区植被覆盖度变化趋势(图2)。

图2 2000—2018年和田地区植被覆盖变化趋势

图2显示,和田地区植被覆盖度变化率主要介于-19%~24%之间,植被覆盖度显著下降(变化率小于-19%)的区域和植被覆盖度显著增加(变化率大于24%)的区域空间分布较少。总体表现为研究区植被覆盖度呈增加趋势,且增加区域面积占研究区总面积的12.88%,主要集中在平原绿洲以及山区与平原交汇的山脚区,以和田县、策勒县、于田县和墨玉县等绿洲区域植被增加较为明显。和田地区北部的塔克拉玛干沙漠和南部的昆仑山区由于人类活动较少,其植被覆盖主要受气候条件影响而呈较为明显的减少趋势,植被覆盖度呈降低趋势的区域面积占研究区总面积的0.38%。

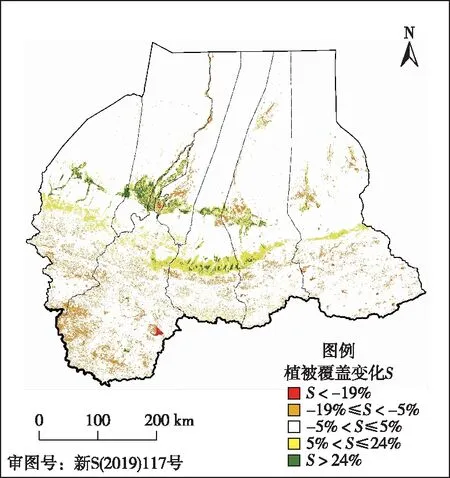

3.3 和田地区土地荒漠化总体变化分析

通过对比2000和2018年和田地区土地荒漠化空间分布(图3~4)可以看出,近20 a以来和田地区土地荒漠化现象突出,不同级别的荒漠化区面积均有不同程度的改变。非荒漠化和轻度荒漠化区面积呈现明显增加趋势,中度荒漠化区面积呈现下降趋势,而重度荒漠化区面积呈现略微增加态势。

通过分析2000—2018年和田地区土地荒漠化变化情况(表2)可知,2000—2006年重度、轻度和非荒漠化区面积年均变化率分别为0.13%、0.59%和3.03%,其中非荒漠化区面积增加明显,而中度荒漠化区面积以年均0.54%的速率呈减少趋势;2006—2012年重度和中度荒漠化区面积分别以年均0.13%和1.77%的速率呈减少趋势,轻度和非荒漠化区面积则分别以年均4.53%和4.70%的速率呈增加趋势;2012—2018年重度和非荒漠化区面积增加明显,年均增长速率分别为1.78%和1.66%,轻度荒漠化区面积年均增速为0.98%,而中度荒漠化区面积则以年均2.36%的速率呈快速减少趋势。

审图号:新S(2019)117号。

审图号:新S(2019)117号。

表2 和田地区土地荒漠化面积变化统计

由2000—2018年研究区土地荒漠化整体变化分析(图4、表2)可以看出:(1)非荒漠化和轻度荒漠化区面积呈明显增长趋势,年均增长率分别为3.70%和2.19%,其中非荒漠化区面积年均增长最明显;重度荒漠化区面积略有增加,年均增长率为0.59%;中度荒漠化区面积呈现明显降低趋势,年均下降率为1.43%。(2)和田地区重度荒漠化区面积占比较高,总体呈现绝对优势;中度荒漠化区面积占比由32.22%减少到23.91%;轻度荒漠化区面积占比由5.73%增加到7.98%,非荒漠化区面积占比由1.33%增加到2.22%,绿洲区域在人类活动积极影响下,总体呈现出较稳定发展态势。

3.4 和田地区土地荒漠化时空动态变化分析

将和田地区2000、2006、2012和2018年4期土地荒漠化分级进行空间叠加运算,得出不同时段和田地区土地荒漠化分级空间变化和面积转移矩阵(图5、表3)。

审图号:新S(2019)117号。

2000—2006年和田地区土地荒漠化类型未发生改变的面积为22.233×104km2,转移面积为2.567×104km2,约占总面积的11.55%。中度荒漠化区和轻度荒漠化区转移为其他级别的面积最多,而重度荒漠化区和非荒漠化区转移为其他级别的面积和比例基本一致;12.23%的中度荒漠化区面积转移为重度荒漠化;9.86%的轻度荒漠化区面积转移为中度荒漠化。

2006—2012年和田地区土地荒漠化未变化的面积为21.263×104km2,转移面积为3.537×104km2。6.75%的重度荒漠化区转移为中度荒漠化,同时中度荒漠化区主要转移为重度荒漠化,占总面积的15.73%;8.16%的轻度荒漠化区转移为非荒漠化,而非荒漠化区向轻度荒漠化转移0.018×104km2。

2012—2018年和田地区土地荒漠化未变化面积为20.439×104km2,转移面积为4.361×104km2。其中8.17%的重度荒漠化区转移为中度荒漠化,中度荒漠化区向重度荒漠化区转移1.994×104km2;轻度荒漠化区转移面积最少,有7.63%的区域转移为中度荒漠化区;非荒漠化区主要转移为轻度荒漠化,约占总面积的8%。

综上分析,2000—2018年和田地区土地荒漠化总变化面积为4.959×104km2。转移面积最多的荒漠化类型为中度荒漠化转移为重度荒漠化,转移面积为2.396×104km2,占总面积的29.99%;非荒漠化区转移面积最少,主要向轻度荒漠化转移,转移面积占总面积的6.97%;7.83%的重度荒漠化区转移为中度荒漠化;轻度荒漠化区主要转移为非荒漠化,转移面积为0.220×104km2。分析表明,2000—2018年和田地区非荒漠化和轻度荒漠化区面积呈明显增加趋势,中度荒漠化区面积降低较为明显,而重度荒漠化区面积略有增加,总体呈绿洲生态系统较为稳定、荒漠生态系统较为脆弱的态势。

表3 2000—2018年研究区各类型面积转移矩阵

4 讨论与结论

4.1 讨论

对2000—2018年和田地区4个主要气象站点(皮山、和田、于田和民丰)气温和降水量数据(数据来自中国气象科学数据共享服务网,http:∥cdc.cma.gov.cn)进行分析,和田地区年平均气温在12.3~13.8 ℃之间变化,最高值出现在2007、2015和2016年,整体呈上升趋势。和田地区年降水量在21~146 mm之间变化,多年平均降水量为59 mm,年均蒸发量达2 600 mm,较大的蒸降比造就和田地区极端干旱的气候特点。同时,植被覆盖与气候变化具有一定的响应关系,在全球气候变化加剧的背景下,气候变化通过影响水资源,对绿洲生态系统稳定和土地荒漠化进程具有显著影响[26-27]。

2000—2018年和田地区总人口由2000年的168.15万人快速增至2018年的253.05万人,国内生产总值由27.13亿元急速增至305.57亿元。随着和田地区人口和社会经济快速发展,粮食播种面积从1 338.80 km2增加到1 665.07 km2,新增人工造林地面积也呈稳定增长,从而表现为平原人工绿洲区面积显著增加,非荒漠化和轻度荒漠化面积呈显著增长趋势。随着春季气温升高,昆仑山区积雪大量融化并汇流到山脚,促使山区和平原交汇区的植物生长良好,该区域非荒漠化和轻度荒漠化面积迅速扩大。与此同时,随着绿洲边缘耕地面积增大,农业用水量增加,导致水资源严重供给不足,使得局部荒漠区植被迅速干枯,中度荒漠化区转移为重度荒漠化。

近20 a来,随着人类活动不断加强,垦荒不断,耕地面积在不断扩大,对土地荒漠化时空演变过程产生重要影响。人口和社会经济发展导致人工平原绿洲区面积不断扩大,但由于挤占生态用水加剧了水资源短缺,使绿洲外围土地荒漠化程度有所加剧,脆弱的区域生态系统进一步恶化。因此,对和田地区进行土地荒漠化动态监测可为进一步维护干旱区绿洲生态系统的稳定,促进区域植被恢复和重建,保障干旱区绿洲农业可持续发展提供重要科学依据。

4.2 结论

利用2000—2018年和田地区MOD13Q1-NDVI数据生成植被覆盖度作为土地荒漠化遥感监测的主要数据源,采用时间序列和空间分析方法对和田地区近20 a土地荒漠化时空动态变化过程进行分析,主要得出以下结论:

(1)由近20 a和田地区植被覆盖度的时空变化趋势可知,植被覆盖度年均变化率主要在-19%~24%之间,植被覆盖度增加区域与减少区域呈交错混合分布。其中,和田县、策勒县、于田县、墨玉县和皮山县等绿洲区域植被覆盖度呈明显增加趋势,尤其在墨玉县和皮山县交界区域增加趋势最明显;植被覆盖度呈增长趋势的区域面积占研究区总面积的12.88%,其中极显著增长区域面积仅占1.10%,显著增长区域面积占11.78%。植被覆盖度减少区域主要为和田河流域北部的广大区域及和田地区南部,其面积占研究区总面积的0.38%,其中植被覆盖度显著减少区域面积占总面积的0.28%,极显著减少区域面积仅占0.10%。

(2)2000—2018年和田地区重度荒漠化区面积占比最大,其次为中度荒漠化区和轻度荒漠化区,非荒漠化区面积较小。2000—2012年重度荒漠化区面积呈现减少趋势,2012—2018年则呈增加趋势,总体以年均0.59%的速率增加;中度荒漠化区面积呈减少趋势,年均以1.43%的速率减少;轻度荒漠化和非荒漠化区面积一直保持增加趋势,增速分别为2.19%和3.70%。

(3)近20 a来研究区土地荒漠化未变化面积为19.841×104km2,发生转移的面积为4.959×104km2,主要是重度荒漠化、中度荒漠化、轻度荒漠化和水体转移为其他类型;中度荒漠化区转移为其他类型的面积最大,其主要转移为重度荒漠化,占比为29.99%;其次,占比15.49%的轻度荒漠化区转移为非荒漠化;非荒漠化区转移面积最少,仅有6.97%的区域转移为轻度荒漠化。由于受自然和人为因素影响,重度荒漠化区面积略有增长,轻度和非荒漠化区面积增加明显。