超越原型:中国近代基督教青年会体育空间的建构与发展

2020-07-24彭长歆

彭长歆

顾雪萍

前言

19 世纪末,基督教青年会进入中国,带来了与其办会宗旨相匹配的空间载体——基督教青年会会所建筑(以下简称青年会会所)。该类建筑遵循青年会“德、智、体、群”的全人格培养目标,精确地配置了相应的空间形式。青年会会所因契合当时中国精英“社会改良”的迫切需求而蓬勃发展,至20 世纪20 年代,全国青年会会所数量已达36 座[1],遍布各省中心城市以及沿海重要商埠。这些会所一般选址在城市中心地段,配置礼堂、教室、体育馆、社交厅等多种功能空间,配合演讲、授课、集会、体育训练等多种活动,吸引了众多城市青年,成为中国城市空间中十分重要的公共场所。[2]目前,对中国近代基督教青年会建筑的研究尚处发端。Paula Lupkin 的著作论述了青年会建筑传入中国及其在中国近代社会中发挥的作用[3];张志伟追溯了上海青年会会所的建造历程,并阐述了会所建筑空间对青年会事业发展的意义;彭长歆开创性地从建筑学科的角度对中国青年会建筑展开研究,讨论了青年会会所在介入中国都市的建造过程中展现出强烈的建筑意志,并进一步探讨在改良社会宗旨下形成的空间模式[4]。这些研究理清了基督教青年会建筑在中国兴起和建造的背景,阐述了青年会建筑的基本空间特征。但是由于青年会会所由四大功能空间组合而成,类型空间的配置组合和发展变化反映了社会需求和社会意识的转变,现有研究还未对这个重要的议题展开讨论。故而对青年会会所的特定功能空间的深入剖析成为本文研究的主旨。

本文的研究对象是中国近代青年会会所中的体育空间。在中国近代青年会会所的空间配置中,体育空间以其巨大的尺度而引人注目。其中,游泳池、体育馆及附属设施的占地面积通常超过建筑占地面积的1/3,是建筑中功能与流线最为复杂的部分。不同于西方原型,中国近代的青年会会所通过引入与调适,逐渐形成了成熟的体育空间布局模式,在中国现代体育建筑的发展中扮演了举足轻重的角色。事实上,在塑造中国体育空间过程中,中国基督教青年会所贡献的不仅仅是建筑学层面系统性设计知识的形成,更有调适中国社会的使用方式,并因承载着强健身体、改良社会而推动国家改革的使命,超越了其西方原型。

一、基督教青年会会所及其体育空间的形成

1.基督教青年会

1844 年,在英国工商业大发展与大量青年涌入城市成为雇佣工人的社会背景下,佐 治· 威 廉(George Williams,1821—1905)在伦敦创立了世界上第一个基督教青 年 会(Young Men Christian Association,简称YMCA),旨在“追求基督教道德精神,避免城市青年的道德堕落”。在这个强调道德培养的社会组织所支配的会所空间中,一层为装修舒适的阅览室,供应了来自世界各地的报纸和期刊;二层为收藏有7000 卷书籍的图书室;三层为提供外语、数学和历史等多个学科教学的教室。在“道德培养”宗旨下进行自我提升的方式,在一定程度上可以消解青年工人的精神苦闷,有助于维持社会稳定与经济发展,得到了英国资产阶级与基督教会的支持和推广。英国基督教青年会的组织形式和会所空间在1851 年伦敦水晶宫世界贸易博览会中展出,从而推广至包括美国在内的其他国家。

2.基督教青年会的体育空间

美国基督教青年会会所在初创时期延续了伦敦会所模式,即配置了阅览室、图书馆与培训教室等功能空间,并成为美国青年会会所建筑发展的基础及核心内容。

然而,19 世纪中后期南北战争与工业化浪潮使美国基督教青年会面临更为复杂的社会现实,伴随着服务宗旨的变化和发展,美国的青年会会所逐渐形成新的、包括体育在内的功能空间。他们发现,青年会开设的图书馆与免费课程并没有吸引更多的年轻人,而体育运动却成为当时美国各个阶层的青年人趋之若鹜的休闲活动。在资本主义商业文化等种种社会因素的促发下,青年会开始考虑将会所从宗教俱乐部转变为更大的社会服务组织。至19 世纪60 年代,美国基督教青年会的服务宗旨从关注道德和精神扩展为社交、道德、精神和身体四大主题。对应到青年会的建筑空间,为体育运动和社交活动所营造的空间形式被引入青年会建筑中,成为会所的核心空间之一。

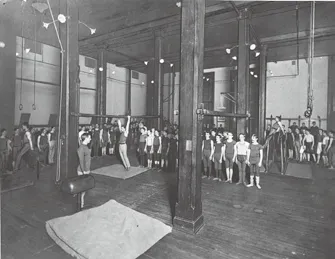

建成于1869 年的纽约基督教青年会会所是这次组织改革的产物。应青年会总干事麦克班尼(Robert R. McBurney,1837—1898)提出的“德、智、体、群”(Spiritual,Mental,Physical,Social)的 青 年 人 格 培养诉求,纽约青年会会所创造了复杂的空间组合。在空间功能上,既有源于伦敦青年会会所的图书馆、阅览室与教室,还有礼堂、演讲厅、客厅、游戏室、商店和艺术画廊,更有位于底层的体育馆和保龄球场。体育馆位于礼堂正下方,二层通高、半在地下,占地面积约为礼堂的一半。由于体育馆为方形空间,以梁柱承重,内部柱子林立,故而仅能举行一些活动空间不太大的体育活动,该体育馆就配置了单杠、双杠、鞍马和吊环等运动器材(图1)。

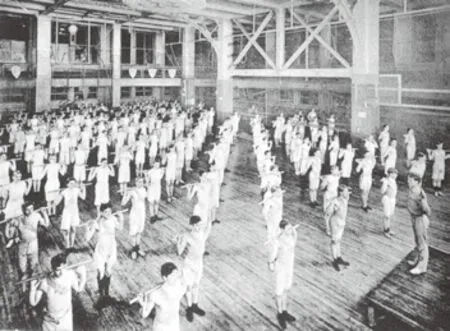

随着美国基督教青年会建筑空间布局模式的成熟和体育活动在社会中影响的扩大,建成于1894 年的芝加哥会所中的体育空间得到了改进。在体育空间的功能类型上,包括保龄球场、游泳池、体育馆、室内跑道以及储物室、桑拿浴、淋浴和更衣室等附属设施,它们占据了从四层到六层的大部分空间。纽约青年会会所的体育馆实际上只是一个扩大化的厅,因位于地下,光线昏暗。而芝加哥青年会会所的体育馆布置在地上,通高二层,拥有良好的采光;其面积扩大,以钢结构作为支撑,内部无柱子,因而提供了一个宽敞明亮的场地,适宜举行较大规模的体育活动。体育馆的二层还设置了一条环形廊道,可作为跑道或观览体育活动之用,这种大空间带二层环道的室内体育馆空间模式一直被沿用到今天。芝加哥青年会会所的体育空间配置与体育馆设计已臻成熟,成为基督教青年会建筑空间对外输出的典范(图2)。

二、中国近代基督教青年会及其会所建筑

1.基督教青年会会所建筑的引入

图1:纽约青年会体育馆

图2:芝加哥青年会体育馆

1890 年在华外国传教士在上海举行第二次全国大会,决定向基督教青年会北美协会请求派人到中国组织青年会。1895年,北美协会派遣来会理(David Willard Lyon)来到中国,促成了当时中国第一个城市青年会——天津基督教青年会的成立。虽然最初传教士将基督教青年会引进中国是作为一种辅助传教的手段,然而因其主张对青年“德、智、体、群”的人格培养契合当时中国社会改良的迫切需求而引起了中国精英阶层的关注和共鸣。

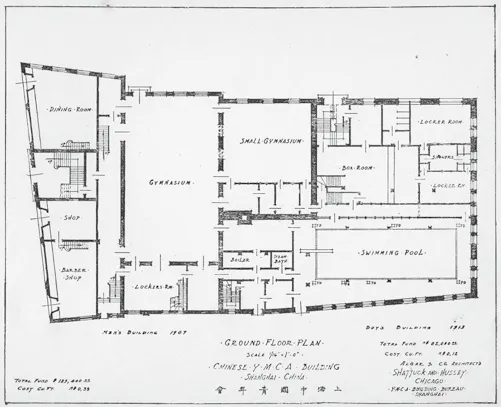

图3:上海青年会首层平面图

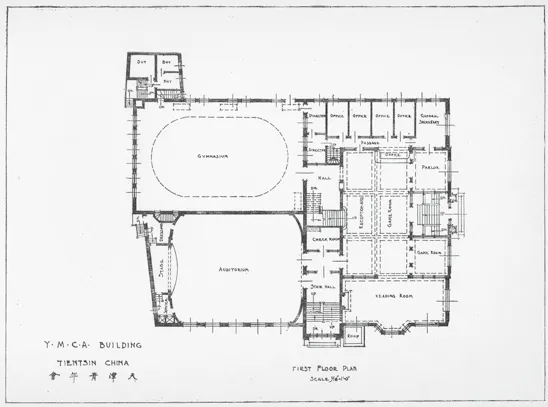

图4:天津青年会首层平面图

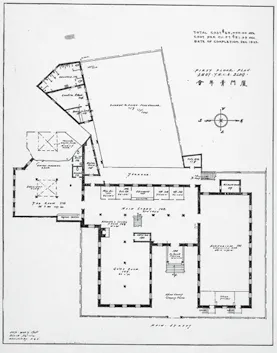

上海四川路青年会成人部与北京青年会会所的建成开启了青年会在中国的建筑实践。上海四川路青年会成人部于1907 年建成,由上海爱尔德洋行(Algar & Beestey)设计。该建筑内部设理发店、商店、饭店、台球室、阅览室、礼堂、学校以及大小两间体育馆。设计师将会所功能简单排布到具体的房间中,所谓的体育馆与礼堂不过是规模较大的厅堂而已(图3)。北京青年会于1910 年建成,由永固工程公司(Adames & Knowles. Architect & Engineers)设计,内部设教室、游戏室、阅览室、宿舍、礼堂、保龄球场和体育馆等,其空间布局相较于上海已有进步,然而部分流线混乱,体育馆面积约为礼堂面积一半。虽然受到北美青年会会所的直接或间接影响,但这两座青年会会所在功能组织和空间配置上还存在不少缺陷,反映了青年会在华的早期建筑实践状况。

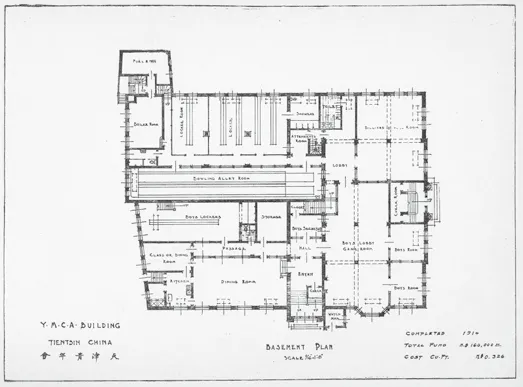

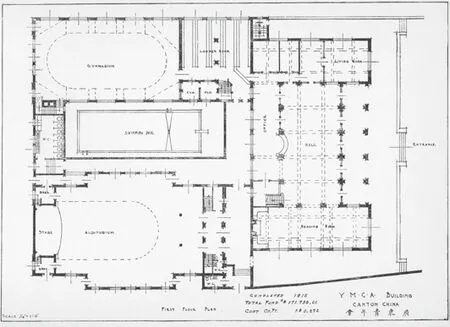

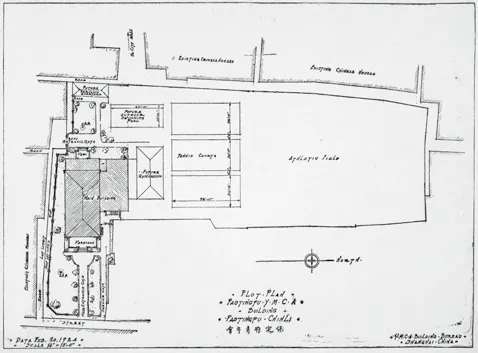

因早期聘用当地建筑师的做法已无法适应新的建设需要,北美协会于是聘请芝加哥的沙塔克-何士(Shattuck & Hussey)建筑师事务所担任中国项目的建筑师,中国青年会会所的设计因此进入规范化阶段。1914 年天津东马路新会所的建成为中国基督教青年会会所的空间配置树立了典范。首层入口通向接待大厅、游戏室、客厅和阅览室等社交功能空间,其后并列布置大空间的体育馆与礼堂,如此形成了前后两大分区——前为主楼、后为副楼(图4)。建筑基本呈对称布局,各功能空间的配置明确、流线简单(图5a)。天津会所这种对称式布局、主副楼分明、各功能集中的空间模式在后来的广州会所、长沙会所、成都会所和南京会所等多处案例中重复出现,成为大型青年会会所建筑的样板。

2.基督教青年会会所的本土化

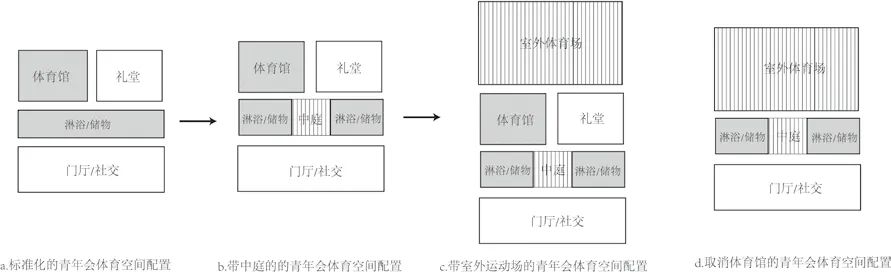

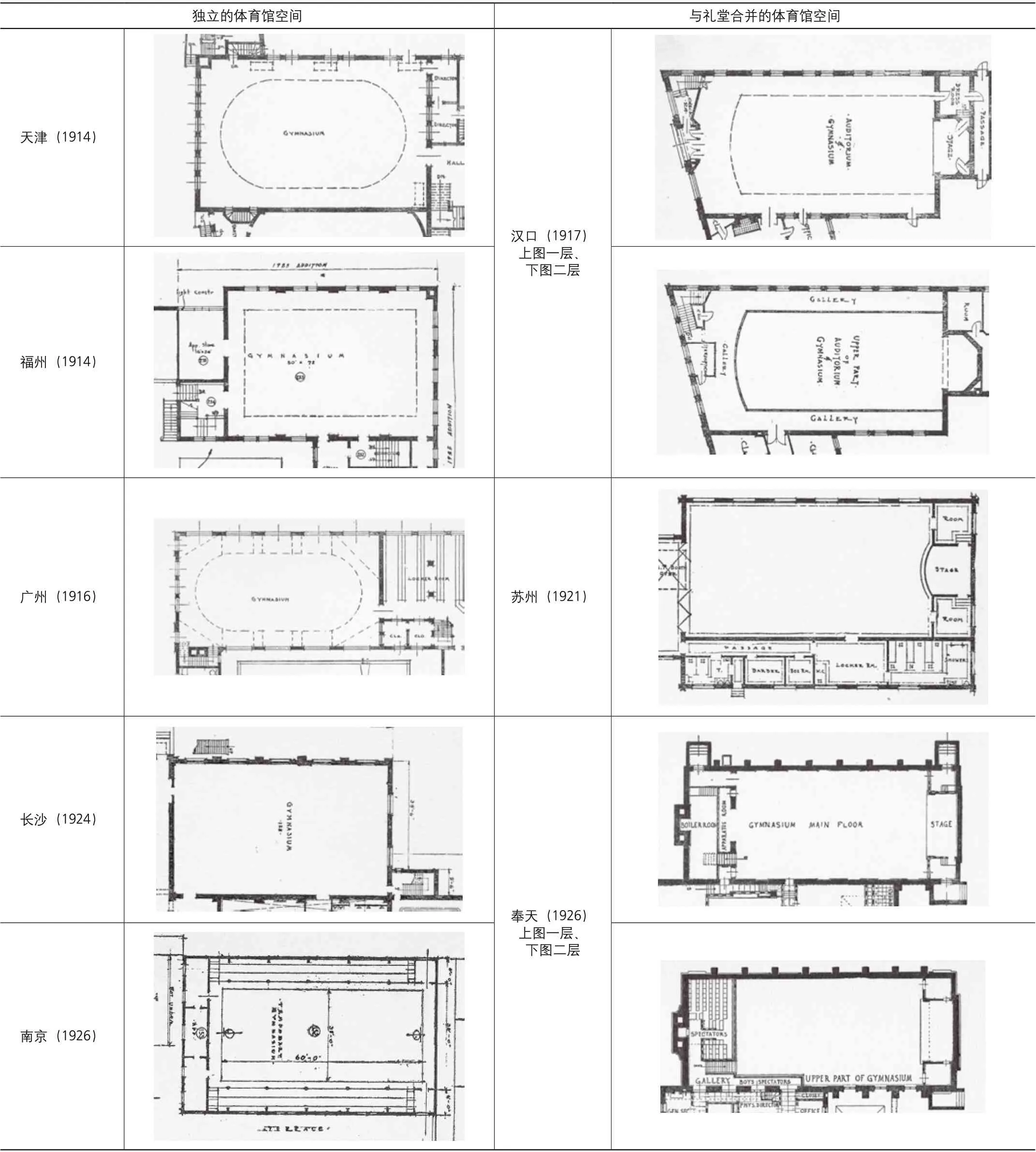

图5:中国青年会会所体育空间配置简图

20 世纪20 年代,正值中国基督教本土化大讨论的时代。面对当时中国内忧外患的复杂环境和日益高涨的民族主义情绪,对于“如何使基督教在东方适合东方人之需要”“融洽东方之习俗环境历史思想”[5]的本土化讨论显得尤为迫切。1922年,余日章[6]参与起草的《全国基督教大会宣言》提出中国基督教“自养、自治、自传”的目标。中国籍干事在主导青年会并实现经济自立之后,这些中国青年精英主张“人格培养”的目标亦与本土化的社会需要迅速结合起来。1923 年青年会第九次全国大会总题为“人格救国”[7],认为人格运动“是拯救垂危的中国青年唯一的途径”[8]。继而“人格救国”逐渐成为“青年会运动之唯一宗旨”“一切努力的集中点”[9]如此,中国基督教青年会“人格培养”之终极目标,已从传播基督教义转变为本土化的救亡图存。

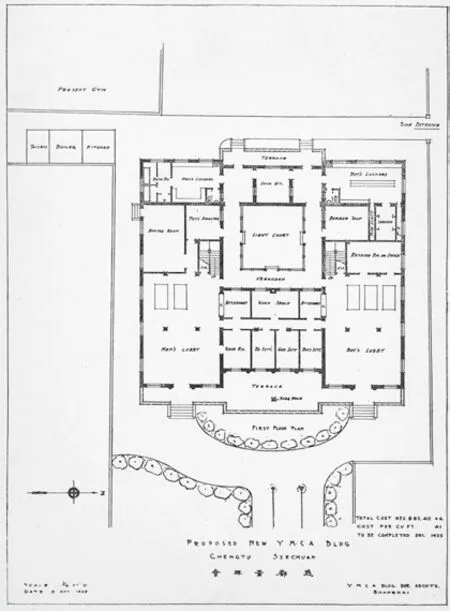

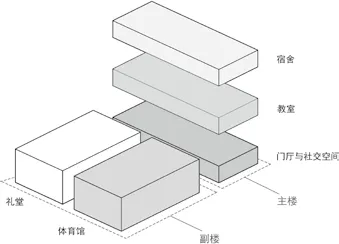

青年会宗旨之本土化无疑促使了中国青年会直接领导下的建筑处进行建筑设计本土化的思考。亚当森(A.Q. Adamson,1881—1974)负责建筑处的运作,华裔美国建筑师李锦沛(Poy G. Lee,1900—1968)被青年会招募并派往中国,大量的中国城市青年会会所在他们的合作下完成了设计与建造。建成于20 世纪20 年代的青年会会所开始出现一些固定的相关特征。其功能布局基本延续天津模式,但却超越了北美青年会集中式布局的手法,中庭/采光井作为核心布局元素被固定下来,这应该是受到了中国合院式建筑的启发(图5b)。在空间设计上,为适应炎热多雨的气候,中国南方青年会将外廊引进建筑首层,如广州会所、南昌会所和成都会所等。在立面设计上舍弃了北美青年会繁复的窗套和线脚,仿中国传统建筑的出檐和屋顶成为立面构图的显要元素,如成都会所(图6,图7)、长沙会所和南京会所等。青年会会所中的体育空间,则进一步通过建筑空间组合与空间设计调整来适应“本土化”的需求。

三、中国近代基督教青年会会所中的体育空间

在中国基督教青年会“人格救国”的宗旨之下,体育运动所承载的社会意义尤其突出,对身体的改造与对国家和民族的改造紧密联系在一起。社会各界对于开展体育运动怀着热烈的期待:通过关注个人身体健康,洗刷“东亚病夫”的耻辱,从而复兴中华民族,建设富强大国[10]。青年会会所中的体育空间,为中国体育观念的塑造、体育运动的推广、体育人才的培养提供了空间和场所。在常见的中国基督教青年会会所空间中,体育空间独立成区,除包含体育馆、游泳池、保龄球馆和台球室等体育空间外,还包括淋浴室、更衣室、储物室、理发店和锅炉房等体育空间附属设施。中国青年会会所中的体育空间源于北美青年会,但却在适应中国“本土化”需要的同时获得了自身的发展,从而建构了中国青年会体育空间的特征。

1.独立分区的体育空间的配置方式

中国城市青年会的组织架构中设立的体育部,是青年会推广和举行体育活动、建设体育场馆的组织者和管理部门。体育部的宗旨是:“提倡国人注重体育训练,体育专门人才研究,体育最新学术组织,体育比赛集会,借以辅助地方青年会体育之进行,造成国民健全之身躯,强盛之精神,皆该部之职务也”[11]。中国城市青年会会所中体育场所的修建计划,一般由体育部拟定。

图6:成都青年会首层平面图

图7:成都青年会透视图

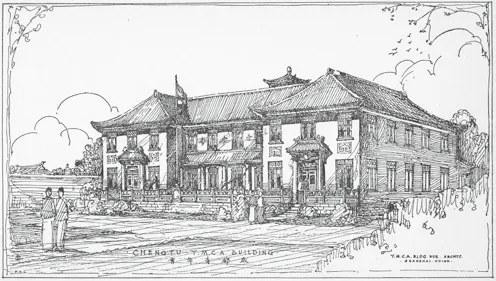

在“德、智、体、群”的人格培养诉求下配置相应的功能空间,使得青年会会所成为一种复杂的空间综合体。中国青年会体育空间在其中的配置方式,在经历了一定时间的探索之后逐渐成熟。在一座会所建筑中,与“群育”对应的社交空间被置于建筑入口大厅处,入口大厅及其上各层共同构成了青年会的主楼;与“德育”对应的礼堂被置于入口大厅的后方,两者之间有良好的沟通;与“体育”对应的体育馆及设施也被置于入口大厅的后方,体育馆与礼堂均为两层通高,共同构成了副楼;与“智育”对应的教室位于主楼之上,再上为宿舍。这样两相对应的空间配置模式自然使得青年会建筑内部形成各个分区,体育空间因公共性强,位于一层且与社交空间联系紧密(图8)。

图8:中国青年会会所的空间配置模式

在早期的青年会会所中,包括北京会所和天津会所,均设半地下室,除了大空间的体育馆外,其他体育空间均设置在半地下室中。在北京会所中,体育馆位于一层,地下有保龄球场、淋浴室、储物室、锅炉房等,是体育空间及设施的主要分布区域。在天津会所中,地下有保龄球场、台球室、淋浴室、储物室和锅炉房等,体育空间约占地下室的2/3,体育馆则位于一层(图9)。将体育空间及其附属设置布置于地下,模仿自纽约青年会。在后续的青年会会所建筑建设中,均取消了地下室,体育空间及其附属设施全部位于一层以上。如广州会所不设地下室,社交空间与体育馆之间是储物室,空间使用更加紧凑。(图10)

不同于北美青年会体育场所的俱乐部性质,中国青年会将推广体育运动作为一项社会改良的公共事业,使得中国城市青年会的体育空间具备了更大的公共性与开放性。相较于集中式布局的北美青年会会所,中国青年会会所因发展了分散式的空间布局并且取消了地下室,使得体育空间分布在主楼之外且独立成区,具备了更强的公共性。20 世纪20 年代后,体育区域的内部往往设置独立的上下楼梯和对外出入口,增加了体育馆的独立性与开放性,使其在建筑组合中以独栋建筑出现,从而构成建筑整体的“合院式”布局的一部分。

2.丰富的体育空间功能类型

中国城市青年会是西方体育项目传入中国的枢纽,他们直接引进某些新式运动,如篮球等;而某些体育项目虽然不是由青年会直接传入中国,但大多由他们介绍和推广给中国城市的民众,如排球、棒球、网球、桌球、田径和游泳等。因推广各式体育运动的需要,中国城市青年会率先将各式体育空间功能类型引入会所中,常见的有体育馆、保龄球馆、游泳池和台球室等,其中最重要的是体育馆。

图9:天津青年会半地下室平面图

图10:广州青年会首层平面图

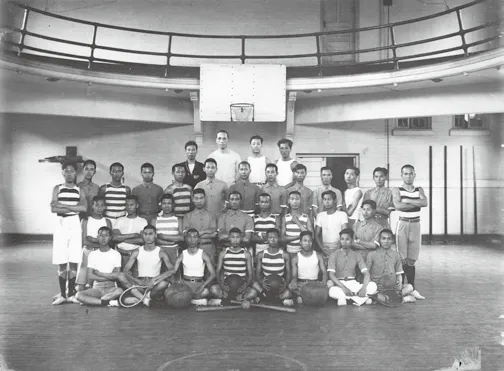

体育馆是一个综合性的场馆,可作为篮球、排球两用场地,还可安置单杠、双杠、木马、吊球、平衡梯等新型体操设施。早期上海四川路青年会成人部与北京青年会会所的体育馆只是一个扩大规模的厅,自天津东马路新会所(图11)建成后,体育馆的空间模式才被定型和规范化:由一个长宽比为3 ∶2 的长方形大厅与二层环形跑马廊组合而成,通高二层,内部是不设柱子支撑的大空间(图12)。青年会会所中的体育馆作为一个城市中少见的室内大空间,可为大部分的体育活动提供示范的场所,二层的环形廊道则为观众提供了观摩的空间,成为青年会推广体育运动最重要的场所。这种大空间带二层环廊的体育馆空间模式影响了早期中国大学校园里的体育建筑,并被一直沿用到今天。

由于青年会体育馆多为一座城市中最早的室内体育馆,它们的建成促进了钢筋混凝土框架等新型建筑结构在中国的推广。但大空间、新材料往往意味着昂贵的造价,若是再加上与之空间尺度相似的礼堂,总费用不是所有中国城市的青年会可以负担的。1925 年,时任青年会全国协会总干事余日章指出:“现在各地青年会会所,都是受了美国的影响,而趋向于高大华美的建筑……但我以为这不是我们所当钦羡模仿的,我们若是造会所,必须审查一番,当使与中国现在人民生计程度相合方可”[12]。经济状况成为中国城市青年会体育空间“本土化”过程中的一个显要影响因子。在一些城市的青年会建筑中,出现了体育馆与礼堂共用一个大空间的布置方式。场馆内的设施布置折中了体育与礼堂的功能:中心为带二层环廊的矩形大空间,矩形短边一端设舞台,内部不设座椅(如汉口青年会、苏州青年会,表1),或在矩形短边的另一端二层设少量座椅(如奉天青年会,表1)。这种体育馆与礼堂共用大空间的新型空间模式,为会所建造节约了成本,反映了中国青年会的体育馆设计在本土化的社会需要中积极进行空间改造与整合的创造力。

图11:天津青年会体育馆

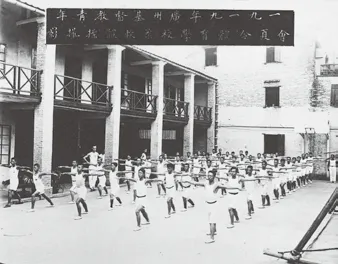

图12:广州青年会体育馆(图中人物为在青年会受训的广东高等师范学堂学生)

保龄球馆为中国青年会会所中出现较早的体育空间功能类型,是直接从北美青年会会所中引进的,可见于1913 年的北京会所和1914 年的天津会所中(图9),且均位于半地下。此后在中国修建的青年会会所除了服务于西方侨民的上海西侨青年会之外,其他中国城市中的青年会会所再也没有配置保龄球场。保龄球场长度达28m,超过了许多体育馆的长度,在青年会建筑中属于占地面积大、难布置且服务人数少的空间;加之保龄球在中国的推广不如篮球、排球和网球等运动,这种体育空间也就逐渐在青年会会所中被淘汰。

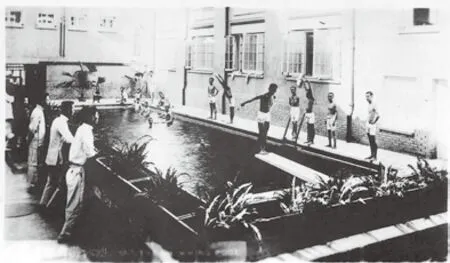

在规模较大、功能完善的中国青年会会所中,除体育馆外,游泳池是另一种常见的体育空间功能类型。青年会游泳池中的水为干净的自来水,且设跳板等设施。广州青年会的游泳池位于主楼、体育馆和礼堂三向围合形成的露天庭院中,长25m,是广州市内最早对公众开放的游泳池(图10,图13)。其他配备了游泳池的中国青年会会所还有上海四川路会所、福州会所、长沙会所、上海海军会所和上海西侨会所等,均位于中国南方地区,反映了中国不同区域在适应本地需求的前提下对于体育运动及体育空间的选择。

台球室在早期中国青年会会所中是与体育空间配置在一起的,如天津会所中的台球室位于半地下室,而半地下室正是天津会所中体育空间的分区所在。在20 世纪20 年代以前,供台球运动的设施和空间还未在青年会建筑中普遍配置,但20年代之后,台球室几乎成了中国青年会会所中的标配。然而,此时的台球空间配置已经发生了改变,台球室常与MEN’S LOBBY 或SOCIAL ROOM 组合在一起,位于会所主楼的大尺度社交空间中。如此,台球室由体育分区中的次要空间转变为主楼社交区的重要空间,台球运动也从体育运动转变为集社交、娱乐和体育为一体的综合性活动(图14)。

中国基督教青年会是建构近代中国体育空间的先驱,为服务于各式体育运动,他们率先引进了多种的体育空间,从而使得中国青年会建筑中的体育空间具有类型多样的特点。青年会会所中体育空间的功能类型和配置方式为近代中国城市中体育空间建构提供了示范,如青年会体育馆作为一种原型被引入学校中。虽然大量体育空间功能类型是直接从北美青年会引进的,但是它们经历了“本土化”需求的选择与改造。如因城市经济因素创造性地将大空间体育馆与礼堂合并,因地域因素选择性地配置游泳池,因缺乏社会需求在大多会所中取缔了保龄球馆,以及转移台球室到主楼的社交空间等。

3.普遍出现的室外运动场地

图13:广州青年会游泳池

图14:杭州青年会(旧址)的台球与社交空间

为扩大体育运动的影响和培养专业体育人才,中国青年会组织各类体育比赛、运动会,挑选体育人才参加专业比赛,大至远东运动会、全国运动会,小至各地区运动会、学校运动会均得益于青年会的努力。同时,中国青年会为城市中的普通青年与儿童提供体育培训的机会,这种培训通常是群体性的。随着青年会体育事业的发展,室内体育馆已经不能满足比赛和群体培训的需求,在城市青年会有限的经济条件下,面积更宽敞、使用更灵活的室外运动场地应运而生。

中国青年会会所的两种体育馆空间对比 表1

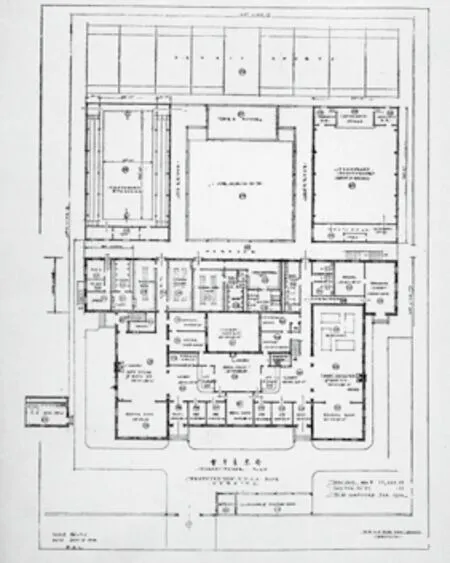

在一些大型的青年会会所中,将室内体育馆与室外运动场地组合配置,是扩大体育空间的基本方式(图5c)。例如建成于1926 年的南京会所(图15),其室内空间配置采用天津会所模式:即中轴对称、主副楼分明、前为社交办公区、后为体育馆和礼堂。在体育馆与礼堂之间,设露天游泳池;在体育馆与礼堂之后,设9个露天网球场。体育空间在首层的占地面积超过其他功能空间的总和,而它的造价不到天津会所的3/4。由于建造室外运动场地在满足青年会开展体育活动的同时也可以缓解他们的财政压力,一些城市的会所直接取消了室内体育馆的建设。其空间配置模式是:采用天津会所的主楼部分,后部设置体育馆的附属空间如储物室、淋浴室和锅炉房等,其后再连接室外运动场地(图5d)。保定青年会的室外运动场占地面积大于建筑占地面积,包括一个室外游泳池和三个网球场,总造价5.2 万美元(图16);厦门青年会室外运动场宽大,位于主入口大厅之后,总造价6 万美元 (图17)。

图15:南京青年会的首层平面图

图16:保定青年会总平面图

图17:厦门青年会首层平面图

图18:1919年广州青年会体操夏令营

中国青年因发展了室外运动场地这种宽阔、灵活、经济的体育空间形式,而超越北美会所获得了全新的发展,新建的大量会所如成都青年会、武昌青年会和南昌青年会等均设有室外体育场地。中国青年会将那些服务人数众多的比赛和培训安排在室外体育场,如广州青年会的体操培训、排球比赛等常在室外运动场举行(图18)。在青年会体育空间向室外扩张的同时,青年会致力于将体育空间从会所推广到其他城市空间中,他们积极帮助许多学校、军队和其他社会团体建立体育空间,如广州平民宫亦设露天的运动场以便在平民中推广体育运动。甚至,由于青年会将体育空间从室内转移至室外,从会所推广至社会,中国青年会会所中的室内体育空间呈现减少的趋势。

4.精细化、独立化的体育馆附属空间

储物室、更衣室、淋浴室和锅炉房等作为服务体育运动的空间设施,被设置于青年会建筑的体育分区中并紧邻体育馆。在早期中国青年会会所中,这些设施因其从属地位而被布置在地下室,人们需从地上进入地下室储物更衣后再返回地上体育馆,如上海青年会、天津青年会和北京青年会。取消地下室后,这些附属设施被置于地上一层体育馆的一侧,人们可直接从主楼进入储物更衣室,再进入体育馆。1920 年以前青年会建筑中的淋浴空间并不发达,如天津会所和广州会所,淋浴室不过是一间小房。1920 年以后,青年会建筑中的淋浴空间扩大化,且以不同年龄划分男童、青年和商人的淋浴室,甚至配置浴缸等设施。这些变化反映了青年会会所的淋浴空间已经不仅仅是体育馆的附属设施,它具备了更深层次的社会意义。

基督教青年会在将“体育”引入中国的过程中,对“体育”的定义比较全面。“体育门,凡公共卫生、个人卫生与夫病理之发明及一切运动游戏之要则,皆属焉。”[13]由此可见,“体育”不仅限于运动锻炼,凡与卫生、病理、运动和游戏相关的都属体育。故而青年会建筑中的淋浴空间,就不仅是体育馆的附属空间,还是与身体卫生相关的体育空间。青年会认为,“凡欲保存健康,以清洁为必要。运动者欲维持其健康,当宜沐浴为必需”[14]。当时有的青年会会员进入会所后,不一定到体育馆参与运动锻炼,仅来享受清洁舒适的沐浴福利而已[15]。

正是这种将“卫生健康”视为青年体育培养中重要一环的理念,使得沐浴这项活动受到中国社会的欢迎,继而使青年会会所中的沐浴空间扩大化和精细化。在长沙、南昌和奉天等会所中,淋浴空间附近出现了理发店,隐约昭示着作为“身体卫生”的组合空间的产生。在1925 年建成的宁波会所中,不设体育馆和室外体育场,却依旧在一层设置了多个储物室、淋浴室和理发店,这表明以淋浴室为代表的体育馆附属空间在青年会会所中超越了原来附属功能的局限,成为满足社会需要的独立功能空间。

中国城市青年会建筑中大空间的体育馆,常备清洁水源的游泳池、干净整洁的温水浴室,为城市公众示范了现代体育的规范,普及了运动、健康和卫生的概念。1949 年前,全国共计33 座城市拥有青年会会所,基本每一座会所建筑均配置了体育空间,超过2/3 的会所配置了体育馆或室外运动场地。可以说,青年会建筑中的体育空间,在中国体育运动引进和推广的过程中发挥了重要作用。在中国青年会怀着“社会改良”的目标在城市中推广体育事业的同时,会所建筑中的体育空间也完成了“本土化”的建构。独立分区的体育空间配置、丰富的体育空间功能类型、普遍出现的室外运动场地,精细化、独立化的淋浴空间等,它们的建构和发展都紧扣青年会在近代中国推广体育观念、引进体育运动、发展体育培训的步伐。继而这些会所体育空间又随着青年会体育事业的影响渗透到其他城市空间中,对中国近代体育空间的发展产生了可观的影响。

结语

基督教青年会会所中的体育空间是在“人格培养”的“体育”诉求下发展起来的空间模式,它为都市青年提供了集中而丰富的体育场所。这种体育空间被引入近代中国后,青年会的组织者们将强身健体与“强国强种”联系起来,使其承载着社会改良、国家改革的使命而超越了西方原型。其体育空间在新的社会使命和社会环境下完成了“本土化”的建构。

相较于北美青年会,近代中国的青年会体育空间具备了更多公共性与开放性,这与中国青年会将推广体育运动作为一项社会改良的公共事业有关。为引进和推广各式体育运动,中国青年会直接引进北美会所丰富的体育空间功能类型,进而为适应“本土化”需求对体育空间进行了选择与改造。为便于开展体育比赛与体育培训,中国一些城市的青年会发展了室外运动场地这种宽阔、灵活、经济的体育空间形式;因视“卫生健康”为体育培养中的重要一环,中国城市青年会的淋浴空间因直接服务社会而更加独立化,这些改变使中国青年会的体育空间超越了其原型北美青年会会所而获得了全新的发展。中国基督教青年会会所中体育空间的变化发展,与近代中国独特的社会需求和社会意识密切相关,反映了社会、思想与空间的深层互动。

注释

[1]张志伟.基督化与世俗的挣扎:上海基督教青年会研究,1900-1922[M].台北:台大出版中心,2012:26

[2]彭长歆,介入都市——基督教青年会在近代中国的建造[J].新建筑,2017,6:11-18

[3] Paula Lupkin. Manhood Fac tories:Y MC A Architecture and The Making of Modern Urban Culture [M]. Minneapolis:University of Minnestota Press. 2010

[4]彭长歆,彭晓光,田伊.社会改良与空间设计——广州基督教青年会的创建[J].南方建筑,2016,6:82-87.

[5]诚静怡:《本色教会之商榷》,《文社月刊》第1卷第1期,1926 年5月。转引自赵晓阳:《基督教青年会在中国:本土化和现代化的探索》[M],社会文献出版社,2008 年

[6]余日章(1882-1936),英文名David Z. T. Yui,1882年出生于湖北武汉的基督教家庭,父亲余文卿是美国圣公会牧师。1913年到青年会工作,1917年起任全国青年会总干事长达20 年。

[7]《第九次青年会全国大会志略》,《青年进步》第67册。转引自赵晓阳:《基督教青年会在中国:本土化和现代化的探索》[M],社会文献出版社,2008 年

[8]袁访赉:《余日章传》。转引自赵晓阳:《基督教青年会在中国:本土化和现代化的探索》[M],社会文献出版社,2008

[9]皕海:《本杂志十年来之回顾》,《青年进步》第100册,1927年2月。转引自赵晓阳:《基督教青年会在中国:本土化和现代化的探索》[M],社会文献出版社,2008年[10]尚树梅.从体育的本旨谈到全国运动会的意义.东方杂志,1933年10月

[11]余日章. 说明中华基督教青年会全国协会之任务(下)[J]. 青年进步,1927,3.

[12]余日章演讲,参见:星如记,《今日之中国青年会》,同工,1925,2(38),第4-5页

[13]皕海,《青年进步发刊词》[J],青年进步,1917,转引自施楠《近代中国基督教青年会体育传播研究——以〈青年进步〉为例(1917-1932)》,上海体育学院硕士学位论文,2018

[14]元道.比赛运动员之训练法[J],青年进步,1920,转引自施楠《近代中国基督教青年会体育传播研究——以〈青年进步〉为例(1917-1932)》,上海体育学院硕士学位论文,2018

[15]赵严骏.基督教青年会与上海体育研究(1099-1922).上海师范大学硕士学位论文,2018 年