中越跨界壮

——岱/侬族群“乜末”仪式歌唱与表演的符号隐喻

2020-07-22○凌晨

○凌 晨

中越壮——岱/侬族群先民自古以来就生活在中越边境一带,自中国宋代与交趾李朝划定两国边境以后,这一族群共同体的传统居住地就被现代的政治疆域所分隔,成为毗邻而居的跨界族群,主要包括中国的壮族和越南的岱族、侬族等,虽然他们的国家属性与民族族称不同,但在语言、信仰、风俗习惯、文化传统等方面仍保持着共同的文化特征。①参见吴小奕:《跨境壮语研究》,南宁:广西民族出版社,2013年。“乜末”信仰是中越跨界壮——岱/侬族群共有的一种传统民间信仰,主要流布于广西西南部德靖土语方言区及与之相邻的越南北部岱侬语方言区,它以“乜末”仪式音乐活动作以载体,歌唱表演贯穿整个仪式过程始终。“乜末”是壮语“meh moed”的汉语音译,她是仪式活动中沟通阴阳两界人、神、鬼三者互动的灵媒,通过仪式歌唱建构出一个神圣的隐性场域空间——巫路,以歌行路②“以歌行路”的概念由上海音乐学院萧梅教授提出。参见萧梅:《“巫乐”的比较:“以歌行路”》,《民族艺术》,2012年,第4期。,在行走的过程中完成人与鬼神的礼物传递、招魂、收魂、消灾解难等仪式行为,从而达到诉求者不同的仪式目的。“乜末”仪式歌唱作为言语艺术的表达方式之一,是仪式情境中人与人、人与神/鬼、神/鬼与神/鬼之间进行沟通交流的一种表演方式的立体呈现,对于社会生活的结构与模式具有建构和稳定的功能,也是双边族群建构历史记忆与族群认同的有效途径。

“仪式音乐是一种‘不完善的象征符号’(unconsummated symbol),它在仪式中的象征意义必须依赖‘音乐外’因素才能得以表达。我们所能确定的‘仪式音乐’的象征符号,便主要是音乐外因素,具体而言,就是音乐行为因素和包含于音乐作品中的一般语言因素(歌词、标题等)。”③薛艺兵:《神圣的娱乐——中国民间祭祀仪式及其音乐的人类学研究》,北京:宗教文化出版社,2003年,第87页。在中越跨界壮——岱/侬族群“乜末”仪式信仰音乐活动中,执仪者通过仪式歌唱来建构整个仪式场域的神圣空间。歌唱作为一种声音的情感表达方式,演唱内容是建构仪式场景和展现仪式过程的基础;仪式展演过程中所表述的某些特定文化符号,是中越壮——岱/侬族群对“乜末”信仰得以认同的基础,也隐喻着族群内部所持有的共同文化观念。本文透过“歌唱表演”(个人表演)与“历史记忆”(集体记忆)互动关系的研究视阈,对“乜末”仪式歌路中不可或缺的“茅郎”“花园”“过海”三类特定文化符号予以深层阐释,探究象征符号背后所隐喻的族群深层结构关系与文化认知观念,寻求“乜末”歌唱表演中的特定符号隐喻与族群集体记忆的有效互通,再现整个族群历史记忆中的“文化传统”。

一、互惠机制:仪式歌唱表演中的“茅郎”与灾难

茅郎是“乜末”仪式歌路中〔消灾解难〕仪节的主要施法对象,兼具“善与恶、正与邪”双面特性,多在“乜末”个体的仪式展演中分为红白两色④红色茅郎是由红纸裁剪而成的圆头小人形象,其脸上剪开的三个小孔代表眼睛和嘴巴,红色茅郎双手上举,表示仪式中所有供品都由它挑担上路;白色茅郎是由白纸裁剪而成的圆头小人形象,双手下垂的白色茅郎代表死者的灵魂,双手上举的白色茅郎被用来为主家抵挡灾难。进行使用。红色茅郎多代表善良与正义一端,通常被放置在仪式供桌上的不同米碗之上,隐喻着祖师兵马的身份象征,在上路过程中帮助祖师抬轿担货,听凭祖师号令安排。白色茅郎多代替主家受众挡灾挡难,它是祖师“乜末”在仪式过程中必须驱赶的灾难对象之一。因此,在〔消灾解难〕仪式环节中,执仪者“乜末”所要外送驱逐的对象是白色茅郎,它不仅是主家诸事不顺的原因所在,也是白虎、妖神等灾星的现实符号化身。

美国著名的民俗学家理查德·鲍曼(Richard Bauman)曾指出:“每个言语共同体(speech community)都会利用有特定结构的、源于该共同体在文化上成为惯例的、具有一定特殊性的方式资源的一套与众不同的交流手段来设定(to key)表演框架,从而使发生在该框架内的一切交流,在该共同体内部被理解为表演。”⑤〔美〕理查德·鲍曼:《对表演的设定》,翟胜德译,《民族文学研究》,2000年,第S1期,第66页。通过谱例1《送茅郎》的“乜末”仪式歌唱与唱词呈现,我们可以看到〔送茅郎〕仪节的主要内容是执仪者驱赶象征灾难的“茅郎”去往“扬州大地”。“乜末”通过演唱道公曲调配合自身的仪式表演,用米碗之上的燃香点茅郎的双眼、双耳和嘴巴,手持剪刀对茅郎画符写咒,并口含米酒喷洒在白色茅郎之上,从而让“灵鸡”(公鸡)带领茅郎背负主家灾难前往“扬州”大地“千年万代不回头”,远离主家所在的生活场域空间。为何茅郎甘愿离开主家,并帮助主家承受和抵挡灾难前往“扬州”呢?透过“乜末”仪式歌唱与表演所呈现的〔送茅郎〕仪程表述,我们可以看到“乜末”、诉求者与茅郎三者之间形成的“双方互惠”机制建立在族群内部理解的“歌唱表演”框架之内,也反映着整个族群的生命观、认知观与价值观。(见谱例1)

谱例1 《送茅郎》(道公调);韦兰晚演唱;凌晨记谱;采录时间:2016年9月12日;采录地点:广西靖西

首先,神圣空间和世俗空间所存有的共通性和相似性是〔送茅郎〕仪节完成的基础。茅郎作为一个兼具“善与恶,正与邪”的阴间小神,本身具有世俗间“人性”的特质,正是由于白色茅郎存在着务实、贪婪、容易满足的脾性,仪式专家才把它列为消灾挡难之灵物。主家家人在仪式中需供奉大量“礼物”赠予茅郎,包括三担柴、五担草、三个猪蹄尖、三条干小鱼、三个酒饼、七个路路通、酒、肉、纸钱、衣服等⑥以上列出的供品,是中国“乜末”韦兰晚在日常仪式的〔送茅郎〕仪节中让主家提前准备的供奉之物。,面对主家丰厚的“礼物馈赠”,茅郎作为“互惠机制”中的另一端,在收到礼物之时也必须代替主家去受灾受难,成为承受暴力一方。因此,茅郎和主家成员之间是“承受暴力一方与转移暴力一方达成的给予和接受协议,双方各得其所、各享其成,各自圆满实现自己的功利意图,从某种程度上来说,他们之间是一种施与报、保护与被保护的关系”⑦凌晨:《壮族“末伦”音乐及传承研究》,2015年广西师范大学硕士学位论文,第29页。,这种关系也正是“互惠机制”在“乜末”信仰体系仪程表述中的一种体现。

其次,“乜末”通过仪式歌唱连接着阴阳两界的茅郎和主家成员,建构起一个沟通阴阳和传递礼物的互惠平台,在此平台之上实现茅郎与主家成员之间的双方互惠机制。受益主家通过“乜末”所执仪的民间信仰仪式才能完成与阴间茅郎之间的礼物传递与互惠交换,在〔送茅郎〕和〔消灾解难〕等解关仪节中,主家要在每个茅郎米碗内放入一个红包,用以表示对执仪的“乜末”帮助本家进行消除灾难仪式行为的感谢。由此可见,无论是主家诉求“乜末”时所携带的红包,还是仪式过程中摆置在米碗之上的多个红包,都是诉求者对“乜末”为本家成员执仪、消灾行为的一种感谢和回馈。“乜末”帮助主家解决各类诉求问题,主家成员赠予供品和红包表示对仪式专家的感谢,因此二者之间也形成了一种有效的双方互惠机制,保障着供养人与仪式专家之间形成良性的“施与报、保护与被保护”关系。

再次,“乜末”与茅郎之间也对应着一种“互惠机制”。“乜末”在各类仪式展演过程中,需要红色茅郎帮助祖师“牵马抬轿”,帮助主家“挑货上路”,需要白色茅郎替主家挡灾挡难;同样作为回报,茅郎会得到主家受众在仪式中供奉的大量金银财宝、酒、肉、衣服、饭菜等物品,因此甘愿听命于“乜末”指挥,替代主家抵挡和承受灾难,成为一个兼具“人性”的阴间小神之象征。茅郎作为没有祖源和父母的阴间小鬼,只有在“乜末”作法的仪式展演活动中才能从流浪的外鬼转化为酒足饭饱受主家供奉的小神,也只有通过“乜末”操纵的各类仪式才能有效实现自身价值,“乜末”与茅郎二者之间也形成了一种“施与报”的互惠关系模式,保证着最终的仪式功效与灵验目的。

图1 “乜末”、诉求者、茅郎之间的三方“互惠机制”图

茅郎作为“乜末”仪式展演过程中不可或缺的“暴力”承载对象,是中越壮——岱/侬族群集体记忆与认知观念中关于“灾难”的一种符号象征。“乜末”、诉求者与茅郎之间的三方“互惠机制”透过仪式歌唱与表演不断呈现,隐喻着中越跨界壮——岱/侬族群日常生活传统中的“礼物交换”与“双方互惠”观念。“文化传统”赋予执仪“乜末”族群内部理解与认同意义之上的仪式专家特定行为表达,执仪者通过仪式歌唱与表演来呈现社会群体所需的角色形象。

二、族群延续:仪式歌唱表演中的“花园”与生育

“仪式表演发生在仪式过程的每一阶段,表达着丰富的意义。仪式表演的整个过程写作了一部完整的‘社会戏剧’,仪式表演的舞台对社区日常生活结构发挥着重大作用。”⑧左宁、胡鸿保:《“表演”的跨学科比较——试析戈夫曼、特纳及鲍曼的表演观》,《贵州大学学报》,2010年,第3期,第84页。“乜末”仪式中的歌唱与表演作为社会生活中传统的结构性力量,是历史传统的延续,仍然在现代生活中发生着重大作用。执仪者和受众群体之间的互动也是依据“乜末”仪式歌路所呈现的“歌唱表演传统”沟通完成的,他们都清楚地意识到双方的交流正处于表演情境之中。

“乜末”作为中越壮——岱/侬族群的地方女性仪式专家,与民间信仰中主管生育的“花王圣母”息息相关,每场仪式展演过程中,“乜末”总会踏入花王圣母殿,参观花园中象征孩子之“花”的生长发育情况。若“花”生长不良或濒临枯萎,会被视作与这株“花”相连接的孩子在阳间的健康受到影响,需要“乜末”连同孩子父母及双方血缘亲属共同参加“护花”仪式,帮助象征子孙后代的“花”进行“浇水、施肥、修剪”等,从而完成“护花”仪式,也藉此赞颂母系血亲对家族传宗接代和族群延续方面所做出的巨大贡献。“花”类仪式连接着子女、父母以及男女双边家族亲人的多重关系网络,深化了族群后代延续的认知观念,凸显着女方“后山”在家族生育繁衍过程中的重要地位和作用。

“乜末”通过〔拜花王圣母〕仪节的歌唱与表述,明确了主家父系亲属与母系亲属之间的权利关系和义务空间,描绘着主家“后山”在“花”成长过程中所扮演的重要角色和应该承担的相应责任。在“乜末”执仪的“花类”仪式展演中,一定要有主家夫妻双方的亲属参加,才能保障仪式的功能和效果。对于象征孩子的“花”来说,父家亲属被称为“pa:ŋ33na:55”,意为“前山”,母家亲属被称为“pa:ŋ33laŋ24”,意为“后山”。通常举行的“花类”仪式,“乜末”要求主家母系亲属选派男女二人(外婆、外公或舅舅)作为“后山”力量进行“护花”,其中“ta:i35”(孩子的外婆)是跟“花”最为亲近之人,必须要来参加有关孩子成长阶段的各类仪式,保障整个家族与族群的生育延续能力。通过谱例2《拜花王圣母》中仪式歌唱的文本呈现,可见“乜末”在〔进花园〕仪节的歌唱与表演中不断赞颂作为母系亲属的“后山”为本次仪式所准备的丰厚礼物,如五色糯米饭、鸡、鸭、肉、米、酒、布匹、金银纸钱等。在仪式歌唱建构的表演场域空间中,母系亲属配合“乜末”的歌唱与指令,将所带来的“后山”之米不断抓起,相继多次撒入装有“花”之命星的星桶之中,表示用主家“后山”所供奉的大米来滋养“花”的命魂,保障天堂花园中主家花朵的健康成长。主家母系亲属与执仪“乜末”在仪式音声建构的场域空间中共同完成仪式的表演与互动,透过“乜末”的仪式歌唱与表演不断强调母系“后山”对于孩子成长过程中不可或缺的重要地位,也凸显着已婚女性及亲属在壮——岱/侬族群家庭生活中的生育责任,隐喻着女性在族群社会延续中的重要地位。(见谱例2)

谱例2 《拜花王圣母》;韦兰晚演唱;凌晨记谱;采录时间:2016年11月15日;采录地点:广西靖西

歌词大意:来到了花王圣母殿,圣母送了一棵紫色花树、一棵金色花树,送来了欢乐。今天外公外婆送来了用五彩树叶染色的米,拿来拜谢花王圣母。

“乜末”的歌唱与表演作为一种实践行为,真实地发生在仪式戏剧的“语境”之中,“仪式场域中运用象征符号进行展演的仪式过程就是表演,仪式表演对维系社会系统的稳定具有重要功能”。⑨同注⑧,第86页。“乜末”是“求花”“护花”仪式的主持人,通过仪式歌唱凝聚着主家父系亲属与母系亲属在后代延续问题中的共同向心力。“花园”是中越壮——岱/侬族群认知观念中对“生育繁衍”的符号象征,“乜末”在“进花园”的仪式歌唱中,不断强调着“后山”所带各种礼物是保障仪式顺利完成的关键要素,而且“后山”参与“护花”仪式的行为活动也实践着培育子孙后代过程中母系亲属的重要责任。“后山”不仅要负责女儿有没有后代的问题,女儿后代的好坏,甚至女儿的后代可不可以找到配偶,都是“后山”的责任。“乜末”仪式歌唱直接呈现“后山”在族群延续中的责任和义务,“花类”仪式活动的展演为“后山”母系亲属尽心尽责提供着实践场域。正如台湾学者高雅宁在《广西靖西县壮人农村社会中me214mo:t31(魔婆)的养成过程与仪式表演》一书中的论述:“仪式的重点不是马上要有什么惊人的结果,而是透过仪式让南壮社会中对性的回避与对社会延续之理想中间的矛盾得以化解。尽管当地对性是回避的,不过pa:ŋ42na24(父家亲属)的延续,可以靠pa:ŋ42laŋ24(母家亲属)透过仪式的实践来成就。”⑩高雅宁:《广西靖西县壮人农村社会中me214mo:t31(魔婆)的养成过程与仪式表演》,台北:唐山出版社,2002年,第247页。

三、神圣法力:仪式歌唱表演中的“过海”与危险

仪式天然具有表演的性质与特征,维克多·特纳(Victor Turner)认为,仪式表演的整个过程是一部完整的“社会戏剧”,仪式表演的舞台对社区日常生活结构发挥着重大作用。⑪参见〔英〕维克多·特纳:《仪式过程:结构与反结构》,黄剑波、柳博赟译,北京:中国人民大学出版社,2006年。〔过海〕是中越壮——岱/侬族群“乜末”仪式展演中不可缺少的重要仪节,只有顺利过海后,才能把主家灾难交付龙王,将主家命魂交榜玉帝。仪式中这些固定的、不可或缺的环链保证着仪式最终的诉求功效。“过海”隐喻着仪式表演正处在一个极度“危险”的场域空间——“大海”之上,用宽广无边的水域地理空间隐喻着中越壮——岱/侬族群认知观念中的危险或有威力之地。

仪式的戏剧性增加了“神秘话语权力”的产生与展现,将“表演”贯穿于整个仪式过程之中。通过谱例3《过海》“乜末”仪式歌唱的唱词文本和旋律发展可以看出,执仪“乜末”通过对唱词和旋律的不断重复,呈现“过海”时惊涛骇浪的紧张氛围。在〔过海〕仪节的歌唱与表演中,“乜末”将头顶面罩放下以呈现“阴界”的隐形场域空间,她右手持折扇在胸前横向摇摆,并不断左右摇晃身躯;左手铿锵有力地敲击着铜链“马”,配合歌唱性的旋律来呈现整个仪式中最为紧张的“过海”时刻,隐喻着“过海”时所处“危险”境域的场域空间。在象征危险的〔过海〕仪节,执仪者有时也会呈现出一种“默声”的音声状态,“虽然不能耳辨,其能量却并非不能察觉”,这就要求研究者要从“体验”和“表演”语境出发,在纵横交织的时空关系中去感知和察觉,亦是萧梅针对仪式表演中的“默声”现象所提出的“可观的空间关系”和“可感的时间度量”⑫萧梅:《体验的音声民族志——以音声声谱中“默声”的觉察为例》,载曹本冶主编:《大音》(第二卷),北京:宗教文化出版社,2009年,第65页。。(见谱例3)

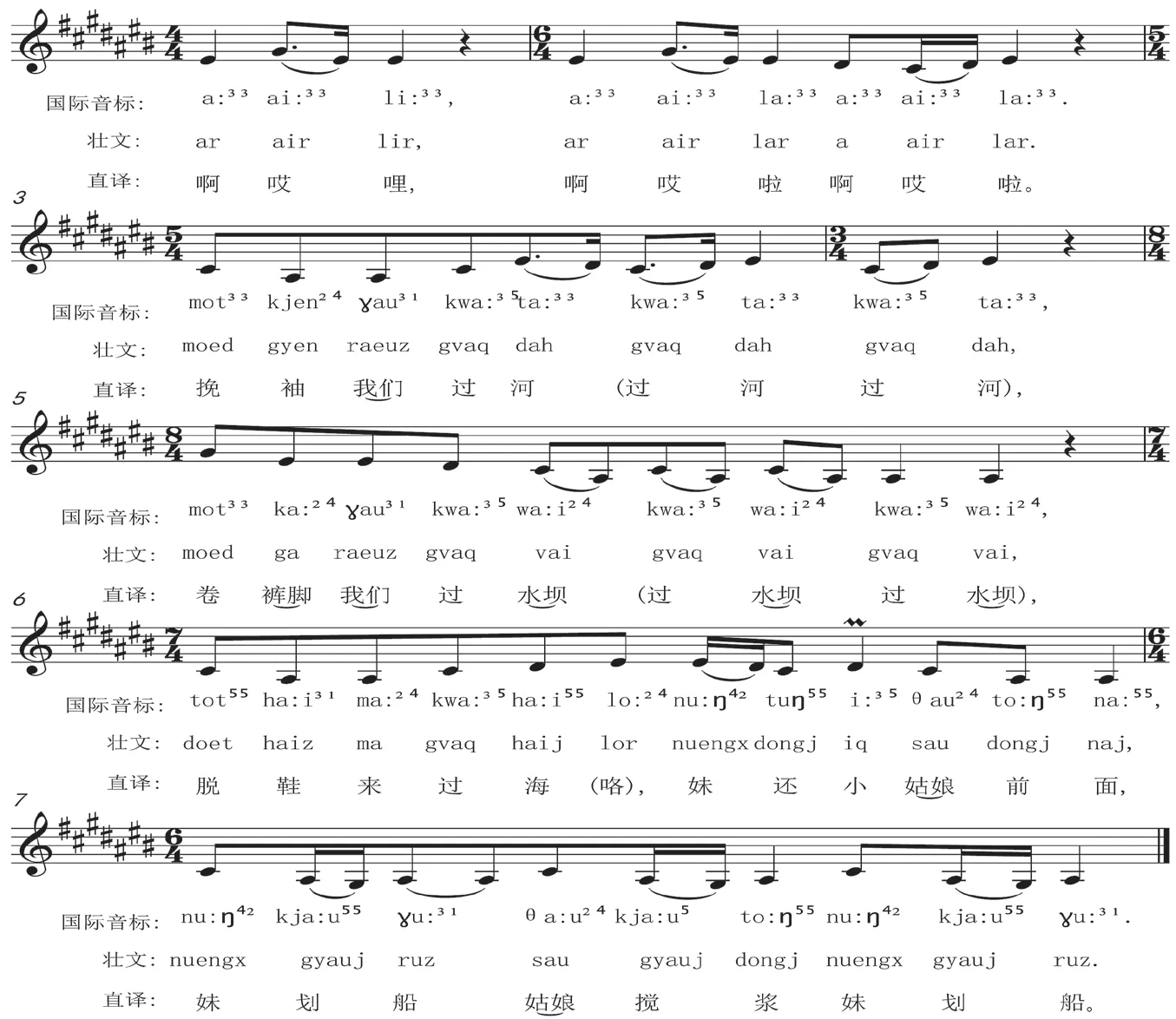

谱例3 《过海》韦兰晚演唱;凌晨记谱;采集时间:2016年11月15日;采集地点:广西靖西

歌词大意:我们挽起袖子过河,卷起裤脚过水坝,脱下鞋子过海。姑娘啊姑娘,妹划船来姐摇桨。

中越“乜末”在日常仪式展演过程中,根据仪式主家对象和诉求内容的不同,所过之“海”也会有所差异。根据笔者田野考察中对“乜末”的采访,及结合台湾学者高雅宁的相关研究,认为仪式所过之“海”有以下四种:祖师海、龙王海、花王海和湖中海。“乜末”所过不同的海域与仪式对象和仪式内容密切相关:过祖师海时所对应的仪式对象是仪式专家自身或有祖师⑬行业祖师:对各行各业形成做出重大贡献的人物,视为本行业的保护神,民间有“三百六十行,无祖不立”的说法。在当地,像道公、乜末、风水先生、算命大师、打铁匠、药师、木匠等行业都有祖师,要过祖师海。供奉的世家,过龙王海、花王海、湖中海的仪式对象多是当地社群的普通人;过祖师海常见于行业者多年一次的“交酒”仪式或“加帽”仪式,过龙王海多见于日常“乜末”所执仪的各类“消灾解难”仪式,过花王海多见于与社群生育延续相关的“花类”仪式中,过湖中海常见于为社群孕妇举行“架花桥”仪式的时候。

“祖师海”是指“乜末”为供奉行业祖师的主家执仪上路交酒后所过之海。当“乜末”为自家祖师举办“上酒”仪式后,过“祖师海”不仅能够展现她们的法力,也可以获得祖师的符法以更新法力。当“乜末”为其他仪式专家的祖师举办“上酒”仪式之时,过“祖师海”自然成为执仪“乜末”自身拥有较强法力的一种体现,当“交酒”仪式完成后,主家的行业者也可获得祖师所赐予的更高一级法力。因此,“乜末”过祖师海,一方面是其自身能力的展现,另一方面在过“祖师海”的过程中,可以让各仪式专家更新和延续祖师法力,也保障和解释着仪式专家神圣而强大的法术力量的来源。

“龙王海”多是“乜末”为主家举行“消灾解难”仪式时所过之海。过“龙王海”时,“乜末”除携带主家和周围受众者的“命魂”之外,还要“携带”主家所遇各项灾难,过海后将主家灾难丢入深不见底的“大海”之中,交付龙王管理众多灾难,保障“阴间外鬼”不再打扰阳间主家的正常生活。由此可见,“乜末”过龙王海是主家“消灾解难”仪式的关键环节,“龙王海”的水域内聚集着“茅郎”“妖神”“白虎”等众多灾难,过“龙王海”将场域空间内的“水域”与“灾难、危险”紧密连接起来。

“花王海”是“乜末”执仪“求花”“护花”等与孩子生育或成长相关的仪式时所过之海。“乜末”过花王海的主要目的是要将主家所备供品过海后交付花王圣母,过“花王海”体现着仪式专家“乜末”对于中越壮——岱/侬族群在生育问题上所起到的重要作用,也是作为人的主家受众向作为神的花王圣母完成“礼物馈赠”的一种有效的仪式路径。

“湖中海”是指“乜末”为受孕5个月或7个月的孕妇举行“架桥”仪式之时所过之海。“湖中海”是难产而死的妇女的魂魄聚集地,隐喻着过海时场域空间的高度“危险”,也是中越壮——岱/侬族群对女性生育危险程度的认知象征。因此,当地每家每户多在孩子出生之前,为家中胎儿及腹中胎儿举行“架桥”仪式,将胎儿魂魄从花王圣母的花园中顺利接入人间,保障胎儿足月后的顺利生产。“湖中海”作为难产而死的妇女的集中地,体现着“架桥”仪式对于当地孕妇生育的重要意义,与族群生育延续后代之“花”紧密相关,凸显着过“湖中海”时别具危险的空间状态。

“乜末”在〔过海〕仪节的歌唱与表演中,通过唱词建构了仪式场域空间的“危险”隐喻,主家和周围受众者在此仪节也呈现高度紧张的神情,担心她们各自的“命魂”随时会掉入无边深渊的“大海”。因为灵魂的丢失对当地人来说是疾病缠身、出行危险与生活不吉的象征,因此,“乜末”在“过海”时保护好主家与受众的“命魂”更是其法力强弱的一种展现。对于不同的人群来说,“过海”有着不同的意义,“对末婆来说,过海一方面是展示其仪式能力,另一方面也是加强其法力。对壮族整体社会来说,过龙花海、湖中海与花王海,能确保壮族个人生命的延续与顺利的传承,过祖师海是确保仪式专家团体的法力可以强化与延续”⑭高雅宁:《过海:中国广西靖西壮族末婆(meh moed)的仪式吟唱与宇宙观》,《民族学界》,2014年,第33期,第54页。。当下,随着社会的变迁,中越跨界壮——岱/侬族群“乜末”仪式信仰活动中,除了早期研究传统意义上关于族群生育延续问题的“花类”仪式之外,当地社群生活中关于“消灾解难”的仪式诉求逐日增长,所以龙王海频繁出现在普通主家诉求“解关”仪式的“乜末”歌路之上。无论何种类别的“乜末”仪式,〔过海〕仪节都是仪式歌路中不可或缺的组成部分,体现着“乜末”作为当地仪式专家所具的强大法力,亦是对中越壮——岱/侬族群认知观念中“危险”场域空间的符号隐喻。

四、“乜末”歌唱表演与族群集体记忆的互通

近些年来,“文化表演”(culture performance)一词已经成为一个时兴的语用和研究视角。不过,“表演”(performance)所涵盖的范围很宽,不同的学者在使用上也各有侧重。在表演理论中,表演经常被作为一种“核心性文本”,并将这一文本置于“具体的语境”中加以关注和讨论。“无论表演理论在不同学科和学者那里所阐释的意思和意义有什么不同,都有一个共同的认知前提,即认可作为表演的仪式具有其交流与交通的特质。换言之,交流与交通构成了仪式的一个基本的功能,并通过这一功能作用于社会现实。”⑮彭兆荣:《人类学仪式的理论与实践》,北京:民族出版社,2007年,第159、160页。在中越壮——岱/侬族群“乜末”信仰仪式展演过程中,“乜末”的仪式歌唱与附体对话等仪式表演行为同样有着阴阳两界“人、神、鬼”三者进行“交流与交通”的特质,在仪式“上路过门”的各个仪节中,透过特定的文化符号与歌唱表述展现得淋漓尽致,让仪式参与者充分聚合与融入到整个仪式表演语境中来,从而凸显人神共娱的仪式场景与重构族群历史记忆的仪式功能。

“乜末”仪式的歌唱与表演作为一种社会形式,属于中越跨界壮——岱/侬族群确定范围内的人群共同体的价值认可。“乜末”信仰仪式的参与者多为主家亲人和乡邻好友,他们多是“乜末”信仰体系的信奉者,也是当下仪式专家的追随者,所以他们确信“乜末”仪式的功效与特定的社会价值,不然不会参与到这个具体的仪式形式中来,这就让“乜末”在阴间上路过程中被神灵、祖先附体,随后与现实场域空间内受众群体进行“有效对话”成为可能。在整个“乜末”仪式表演过程中,〔上路过门收魂〕是仪式最为繁复和冗长的仪节,也是最能体现仪式专家法力神圣与仪式表演交流沟通特质的环节。在此过程中“乜末”不断重复“摇扇击马”的肢体动作,象征挥动马鞭骑马行于阴间巫路的仪式状态;每过一门遇到神灵或祖先时,“乜末”双手捧住红色折扇向神灵或祖师作揖表示下马敬意,被神灵或祖师附体后,通常会询问主家“有没有准备酒水?”“有没有准备衣服和金银财宝?”“有没有准备荤食素食?”等问题,主家或周围受众多是仪式信奉者,对于这些常规问题的回答则是“有”,助手作为仪式不可或缺的参与者之一,在此过程中不断在香案和香桌的酒杯内倒酒,在仪式场域空间内燃烧纸衣和纸钱敬奉神灵和祖先。以上描述的整个仪式表演过程需要仪式专家、助手和仪式受众三方之间的默契配合,不断重复的仪式肢体动作和对话语言在形式结构上被紧密地结合在一起,“乜末”仪式表演形式具有更强的可循环和可共享特征,让仪式受众积极参与到整个仪式展演的过程中,逐渐形成一种有意识的仪式传统,每次仪式展演让受众意识到表演是“重复以往已经存在过的东西”,正如“乜末”在每场仪式〔过海〕仪节的高亢歌唱与行为表演,也成为仪式参与者在仪式中娱乐自我,升华和强化个人对于族群认同和情感记忆的有效方式。

“乜末”仪式作为中越跨界壮——岱/侬族群成员共有的传统民间信仰,有着独有的象征体系和认知结构。在中越“乜末”的跨界仪式互动中,执仪者通过仪式歌唱不断建构族群共同的历史记忆与文化认同,也是族群集体记忆重构于当下社会仪式活动的一种展现。涂尔干(Émile Durkheim)关于仪式社会功能的核心论点认为,仪式的功能不仅是表面上所呈现的“强化信徒于神之间的归附关系”,实际上它所强化的是“作为社会成员的个体对其社会的归附关系”。“社会成员通过仪式强化了个体对集体(或群体)的归附感,也就强化了表现为‘宗教力’的集体礼,也就将微弱的个体力量提升到强大的集体力量中。在这个过程中,仪式的功能就是凝聚社会团结、强化集体力量。”⑯〔法〕埃米尔·涂尔干:《宗教生活的基本形式》,转引自薛艺兵:《神圣的娱乐——中国民间祭祀仪式及其音乐的人类学研究》,北京:宗教文化出版社,2003年,第47页。在中越“乜末”信仰仪式中,信众通过执仪者的附体“歌唱”行为获得同阴间神灵、祖师、祖先沟通交流的机会,在与神灵对话及礼物传递的仪式“表演”过程中获得心灵上的慰籍,也强化着族群成员个体对集体的归属感,从而凝聚着族群集体力量。执仪者在整个仪式过程中的歌唱表述与仪式展演也是对壮——岱/侬族群早期社会生活与祖源历史记忆的符号隐喻,基于族群共同的社会历史语境和民族信仰心理应运而生,是族群历史在族群集体成员的思维方式中打下的烙印,这个烙印在中越“乜末”的仪式歌唱表演中得以呈现。

结语

“理查德·鲍曼认为,记忆是一种群体的文化建构,表演是一种个体的交流模式。群体记忆关涉集体性和传承性,个体表演则多聚焦口头性和变异性。个体表演者主张、强调传统,是因为传统并不是某种古老的故事或说话方式,而是基于‘群体记忆’的对‘现在’有用的整合资源和有效工具,正是群体记忆促进了个体表演的完成,使传统融于现代。”⑰王佳、梁家胜:《“群体记忆”与“个体表演”范畴探析——以鲍曼〈作为表演的口头艺术〉为例》,《华中师范大学研究生学报》,2015年,第3期,第79页。“茅郎”“花园”“过海”这些特定的文化符号是族群集体的历史共同记忆,是中越跨界壮——岱/侬族群集体的文化建构。“乜末”仪式中的歌唱与表演是执仪者个体与受众个体之间的一种有效沟通与交流手段,这种交流反映了族群集体所持有的群体内部的生命观、价值观和世界观。这些特定的文化符号背后所蕴含的象征意义与族群观念,存在于整个族群共享的“文化传统”之中,族群集体的“文化传统”是“乜末”仪式歌唱内容与表演方式存在的基础,“乜末”通过个体的歌唱与表演,强化着受众个体对于族群整体的归属感与认同感,其个人仪式表演所形成的表达方式也与族群集体的共同记忆之间形成有效互通。

附言:本文在撰写过程中,得到恩师赵塔里木教授悉心指导,特此感谢!