“献在海格特马克思 墓地上的一束白花”

——成仿吾五译《共产党宣言》

2020-07-22东北师范大学

徐 强 东北师范大学

吴亚丹 北华大学

成仿吾,我国无产阶级革命家、文学家、翻译家和教育家,一生热衷翻译和校订马克思主义原著。在长达半个世纪的时间里,成仿吾凭借惊人的语言天赋、超强的记忆力和扎实的理论功底,先后五次翻译《共产党宣言》,公开出版的译本有三种。这既是历史的因缘际会,也是成仿吾的个人选择。

承袭书香火种

成仿吾作为家中最小的孩子,从小被家人寄予厚望。祖父尤其喜欢他,甚至亲自为他取名“仿吾”,希望他能像自己一样敏而好学,传承家族的书香火种。出生在这样一个世代耕读的书香世家,成仿吾自幼得到了很好的熏陶和培育,他不仅聪颖过人,且学习勤奋刻苦。4岁,成仿吾便开始在家读书习字。他每天坚持黎明前起床,站在高脚桐油灯下朗读古文。吃完早饭后,便开始习字、作文。即便是在寒冷的冬日,他也坚持每天苦读。8岁后,成仿吾每日到离家20里的私塾读书。10岁时,开始在离家80里的西门书屋住校学习。两年后,他考入新化县城的高等小学堂。这样的学习经历,为成仿吾打下了坚实的汉语言文字功底,也为其日后从事马克思主义著作的翻译和校订奠定了基础。

然而多舛的童年命运,使成仿吾备受打击。在他幼年时,父亲、祖父和母亲相继离世,自此家道中落,他和哥嫂、姐姐相依为命,生活困窘。12岁时,成仿吾因病不得不从刚刚考取的县立小学辍学,回到家中。从享尽亲情温暖,到一下子跌入孤苦艰辛,这给他稚嫩的心灵留下了深深的伤痕,但也培养了成仿吾坚韧刚毅的革命意志和顽强拼搏的奋斗精神。

20世纪最初十年的中国,风雨飘摇。封建社会濒临崩溃,腐朽的清王朝正走向末路,帝国主义列强在中国烧杀抢掠,民族危机日渐加深,仁人志士纷纷以实际行动参与到救国救民的运动中。也正是在这一时期,成仿吾接受了新思想的最初启蒙。在家乡两位革命志士谭人凤、陈天华的影响下,他开始认真思考国家与民族的前途问题。

确立理想信念

1910年,留学日本的长兄成劭吾回家补行婚礼,见幼弟无人照拂,处境艰难,便决定带上成仿吾一起到日本留学。告别了家乡和祖国,成仿吾与兄长开始了他们的海外求学生涯。

成仿吾自幼聪颖勤奋,且记忆力超群,在语言学习方面极具天赋。初到日本时,面对陌生的语言环境,年仅13岁的成仿吾并未胆怯,而是用了不到一年的时间,就熟练掌握了日语。对此,创造社的同仁们曾给予过高度评价。张资平称赞成仿吾是“一位天才,过目成诵,不单对语学有天才,连数理化也非常之好”。郭沫若在回忆录中也写道:

大抵仿吾的过人处是在他的记忆力强,在我们几个人中他要算是头脑最清晰的一个。

他很有语言方面的天才,他对外国语的记忆实在有点惊人。

他自有过那样一番的根底之后,在高等学校的三年间里没有用过(英文)字典。

留学期间,外国同学对中国的歧视、轻蔑,令成仿吾的民族自尊心受到极大伤害。1911年,成劭吾提前回国参与筹备辛亥革命,行前成仿吾“悲啼拖缠,欲同回国”,成劭吾坚决不允,让他留在日本继续学业,甚至以“一同跳海自尽”相逼。成仿吾这才勉强留下。1914年,成仿吾入冈山第六高等学校二部(工科)学习。当时日本有八所高等学校各设文、工、医三个学部,实际都是预科性质。在这里,成仿吾开始学习德语,大量接触西方文学,尤其喜欢阅读英法文学作品。

当时留日的中国进步青年普遍怀有“富国强兵”之志。面对严酷的民族命运,成仿吾的这种志向也愈发清晰具体。1917年,成仿吾考入东京帝国大学造兵科,攻读枪炮制造专业。因为“弹道学”一科用的是法语教科书,他便开始研读法语。凭借着出色的语言天赋和勤奋努力,成仿吾先后在德、英、法、俄语方面都有所用力,这为他后来从事《共产党宣言》的翻译与传播打下了扎实的外语基础。

1918年,中日之间发生了“出兵西伯利亚”事件,加上此前日本帝国主义无理提出“二十一条”要求(1915年)以及“郑家屯事件”(1916年)累积的民族矛盾,终于激发了中国留日学生的报国之志,他们开始把爱国情怀转化为实实在在的行动。1918年5月,对于北洋政府丧权辱国的行为,中国留日学生救国团发起了“拒绝返日就学,拒绝中日军事协定,提倡国货”等倡议,怀着极大的爱国热情组织罢课。成仿吾初次回国,到上海参加请愿活动,但这次请愿风潮最终还是失败了。这件事引起成仿吾思想上的巨大变化,从根本上颠覆了他的理想信念,他突然意识到,所谓“富国强兵”,到头来不过是为北洋政府镇压人民平添了武器。在民族危亡时刻,一个青年学生该如何报效国家,如何拯救民族同胞于水火之中?成仿吾陷入了前所未有的苦闷、焦灼情绪之中。后来在1923年10月发表的散文《东京》中,他写道:

自那年初次回国,便深深感到了幻影消灭的悲哀,我去国时年小,不曾知道中国的事情,自那年回来,我才猛然觉得自己是怎样的国家的国民了。素来瞧不起日本人的我,自从那次回国一游以来,不禁羞愧与愤恨齐生,终于暂时使我在悲哀的荒原彷徨了。

随之而来的五四新文化运动,进一步点燃了成仿吾心中的理想之火,使他开始反思单靠科技救国未必可行,还需从根本改造国民思想。于是,成仿吾毅然“弃工从文”,并由“文化人”转变为“革命人”,走上了文学与革命的奋斗道路。留日期间,成仿吾开始广泛阅读西方书籍,汲取先进思想。他发现西方文献的汉译本很少,仅有的一些也存在很多错译的问题。成仿吾认为翻译应该一丝不苟,拿错误的译书给学生看,无疑是误人子弟。因此,他在《学者的态度——胡适之先生的〈骂人〉的批评》一文中提出主张:“大凡我们译书,总要从著者的原书译出来才好。”

1921年6月,成仿吾与郭沫若、郁达夫、张资平等留日学生,组建了新文学团体“创造社”。成仿吾一边积极倡导革命文学运动,发表了《从革命文学到文学革命》《全部批判之必要》等文艺批评文章,用辩证唯物主义的世界观和方法论分析中国革命的未来道路;一边努力研究翻译理论,发表《论译诗》等理论文章,翻译专业文献,为此后将德文版《共产党宣言》译成中文奠定了理论基础。同年,成仿吾从日本学成回国,随后投身到国内轰轰烈烈的大革命洪流中,并逐渐从一个激进的爱国主义者、小资产阶级文学家,转变为一个无产阶级革命者。

1926年春,成仿吾到达广州,任广州大学教授兼黄埔军校教官,主持创造社在广州的工作。此间,他结识了毛泽东、周恩来、恽代英等早期中共领导人。1927年4月,成仿吾学习和运用马克思主义理论,与鲁迅、郭沫若等人在创造社《洪水》杂志第3卷第30期上联名发表了《中国文学家对英国知识阶级及一般民众宣言》一文。文中,成仿吾开宗明义地提出:“在这里的签名都是对于无产阶级革命确有信心的。”文章根据马克思和恩格斯在《共产党宣言》中提出的“全世界无产阶级联合起来”的原则,喊出“世界民众赶快联合起来去打倒资本帝国主义”的响亮口号。这时的成仿吾显然已经开始学习《共产党宣言》及马克思主义理论,同时还积极参与到实际革命斗争中。

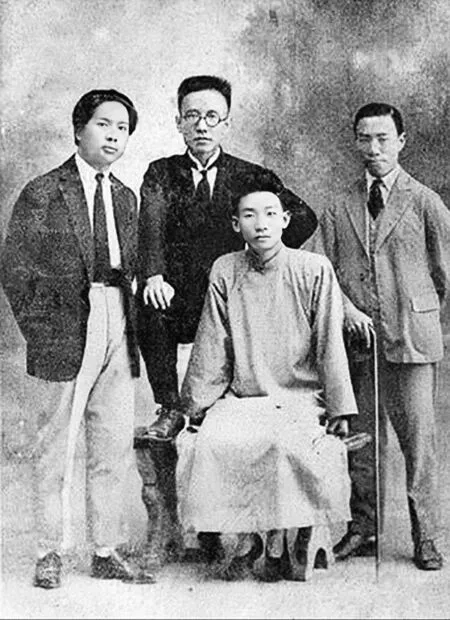

1926年春,与创造社同仁摄于广州。右起成仿吾、郁达夫、郭沫若、王独清

1927年6月29日,在《〈流浪〉序诗》中,成仿吾写道:

啊,这是何等的运命——

在这无涯的怅惘,

曳着瞬刻的微明,

抱着惨痛的凄情,

我还要不住地奋进而遥往。

诗中爱国的激情与奋进的动力结合在一起,表现出了狂飙突进的时代精神,这预示着接下来成仿吾的思想将面临动摇和新的转变。

第一次国内革命战争失败后,成仿吾经上海、日本、莫斯科,流亡至欧洲。到达法国巴黎后,他积极学习马克思主义理论。1928年8月,在何肇绪、詹渭清的介绍下,成仿吾在巴黎加入中国共产党,成为了一名真正的共产主义战士。此后,成仿吾开始负责主编中共柏林、巴黎支部机关刊物《赤光》,主要宣传对象是在德国、法国的华工、留学生和世界各地的华侨。也正是在巴黎,成仿吾开始翻译马克思主义著作,“大多是马恩著作的一些章节,主要是供中国同志学习用的”。1929年春,成仿吾移居德国柏林。当时的德国共产党十分壮大,知识分子成员很多。成仿吾担任了德国共产党中国语言组的宣传工作,和廖承志、谢唯进、章文晋等其他组员一起,过组织生活,同时继续负责《赤光》的编辑工作。他本人对马克思主义理论的学习更加深入、系统,除了曾跟随德国共产党理论家海尔曼·冬克学习马克思、恩格斯的德文原著,还为德国共产党中国语言组的马克思主义学习小组成员补习德文,每周给党员们用德文版本讲一次《共产党宣言》,这使成仿吾更加深了对《共产党宣言》的认识和理解。此后,成仿吾便开始以一个无产阶级革命家的身份从事政治活动。

马克思主义思想的洗礼,使成仿吾成为了一名坚定的无产阶级革命战士,加上对《共产党宣言》和马克思主义学说的深入理解,这也是成仿吾能够直接用德文版本翻译《共产党宣言》的另一个重要原因。

在延安翻译《共产党宣言》

“五四”时期,李大钊等早期共产党员对《共产党宣言》的自觉研究介绍,使马克思主义学说在中国得到较系统的研究和推广。此后,越来越多的知识分子开始认同马克思主义,并将其作为改造中国、挽救民族危亡的思想武器。第一次国内革命以失败告终,更加激发了中国共产党人和知识分子翻译、学习和研究《共产党宣言》的热情。此时国内仅有陈望道依据日文版《共产党宣言》所翻译的中文全译本,不能满足学习的需要。在柏林工作期间,成仿吾做了一个有意义的工作:从德语直接翻译《共产党宣言》。

1929年年初,中共中央主要负责人、派驻莫斯科的中共驻共产国际代表团成员蔡和森(1895-1931)获悉成仿吾知识渊博,且精通多门外语,便从莫斯科给他寄去一封信。蔡和森在信中说:恩格斯曾强调各国翻译《共产党宣言》时,最好是将德文直接翻译成本国语言,否则一次次转译,会让译本的差异很大。因此,蔡和森希望成仿吾能把《共产党宣言》从德文直接译成中文,由莫斯科的出版社出版。因为此前从未有人尝试从德文直接翻译《共产党宣言》,没有经验可以借鉴,没有译本可以参考,这必将是一项艰巨的任务。但读完信后,成仿吾还是毅然决定接受这项工作。于是,他以当时最流行的《共产党宣言》德文版为蓝本,同时以英文和法文译本为参考,花费了几个月的时间,终于完成《共产党宣言》的中文译本。成仿吾找到德国共产党中央,委托一名德国共产党员将译稿带到莫斯科转交给蔡和森。然而,1931年年初,蔡和森已经奉命回国任广东省省委书记,同年8月不幸壮烈牺牲。成仿吾的第一版《共产党宣言》中文译稿在转送的过程中也遗憾地丢失了。虽然这部译本没有留下来,但这次翻译的经历为成仿吾在延安时期第二次从德文直接翻译《共产党宣言》积累了经验。

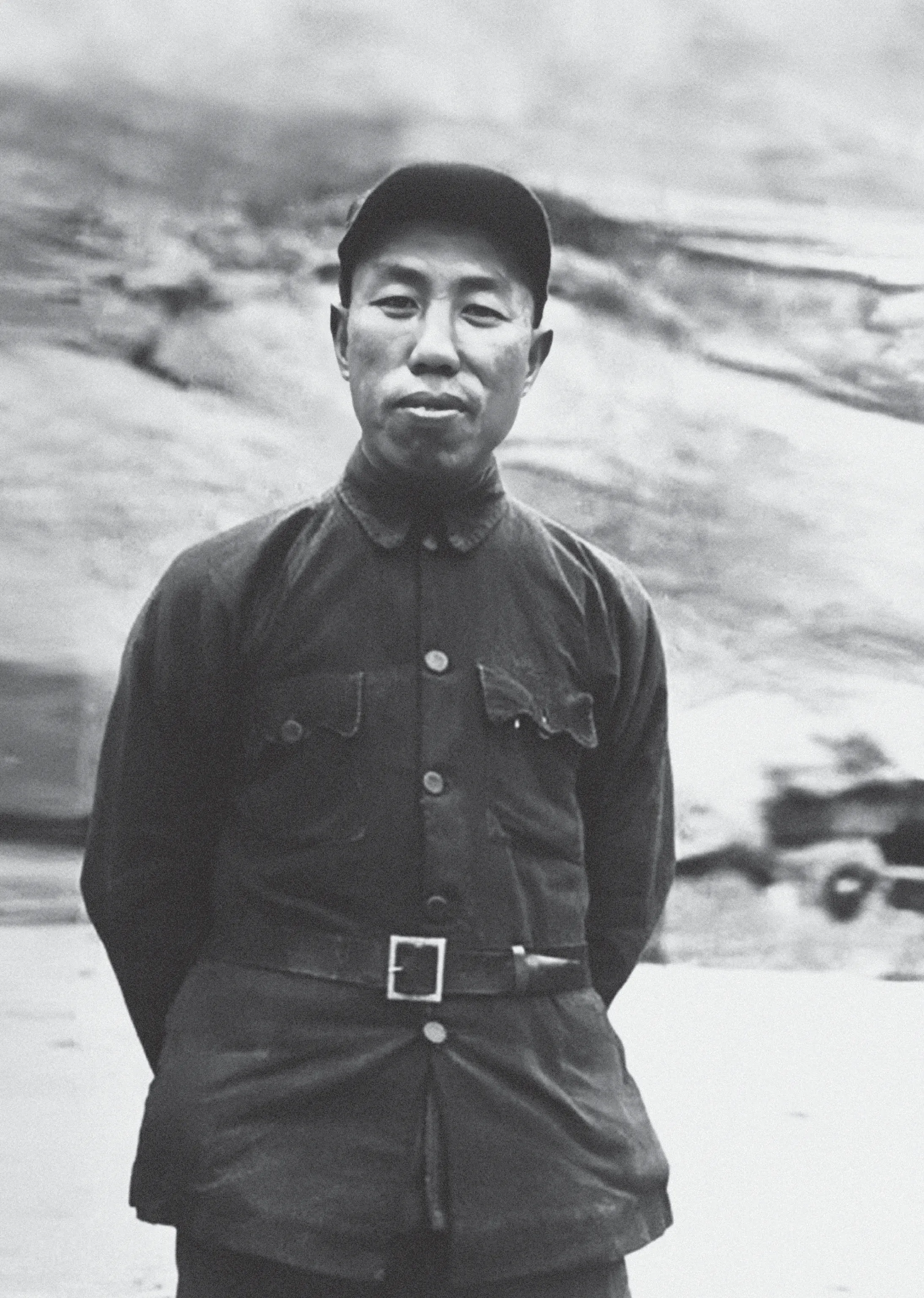

左图:抗战时期,成仿吾任华北联合大学校长

旅居法、德三年后,考虑到国内革命形势发展的需要,1931年秋,成仿吾决定返回祖国。1935年10月,参加了两万五千里长征的成仿吾到达陕北,任中共中央党校高级班教员、教务主任。这一时期,为了扩大马克思主义宣传,中共中央更加重视马列主义经典著作的翻译、出版与学习,并成立马列学院,下设编译部,专门负责马克思主义著作的翻译。期间,曾先后两次组织《共产党宣言》的翻译工作。1938年,成仿吾任延安陕北公学校长。同年,中共中央宣传部偶然寻得一本《共产党宣言》德文版的小册子,认为从原文直接翻译会更加准确,于是委托成仿吾和留德归来的《解放日报》编辑徐冰(邢西萍)直接从德文版重新翻译《共产党宣言》。

接下任务后,成仿吾和徐冰将该书分成两部分合作翻译,成仿吾负责翻译前半部分,徐冰负责翻译后半部分。当时,延安解放区物质条件差,参考资料匮乏,甚至连一本德文词典都没有。1938年8月,成仿吾、徐冰克服重重困难,完成了《共产党宣言》合译版,经成仿吾整合、通读之后,即交付给刚成立不久的延安解放社作为《马恩丛书》第4种正式出版发行。同年9月,成仿吾、徐冰的这一延安译本又在武汉、上海多次印制出版。

1939年,成仿吾、徐冰译本由中国出版社再版,成仿吾发现有人依据俄文版作了大量修改,这令他感到非常不满。不管怎样,抗战期间,成、徐译本在各个抗日根据地得到广泛传播,甚至传到了国统区和沦陷区,影响很大。后期在成仿吾身边协助他做翻译工作的李逵六在回忆录中说:

这部译著的问世,在当时传播马克思主义的阵地上,可以说是光彩夺目的闪电,引起雷鸣般的反响。

成仿吾第三次翻译《共产党宣言》是在1945年。当年2月,作为边区参议会议长的成仿吾,从晋察冀边区阜平县出发,与时任中共中央晋察冀分局委员、晋察冀军区代司令员萧克经过三千里长途跋涉,突破了敌人层层封锁线,终于在这年4月抵达延安杨家岭,投入到党的第七次全国代表大会筹备工作当中。期间,成仿吾利用空余时间,对《共产党宣言》译稿作了较大修订,定稿后交给延安解放社。但1947年3月,国民党军队进攻延安,中共各机关被迫转移,成仿吾的第三版《共产党宣言》中文译稿也因此失去了下落。

1948年《共产党宣言》百年纪念时,成仿吾计划再次重译《共产党宣言》,但因各种原因,未能实现。

新中国成立以后,中共中央高度重视马克思主义经典著作的译介,建立了专门翻译机构——中央编译局,负责马克思主义经典著作的编译,改变了过去译者单兵作战的翻译状态,使《共产党宣言》的翻译和传播更加组织化和规范化。中央编译局依据《共产党宣言》德文版先后对《共产党宣言》中译本进行了五次修订。与此同时,成仿吾的最新校译本也备受瞩目。

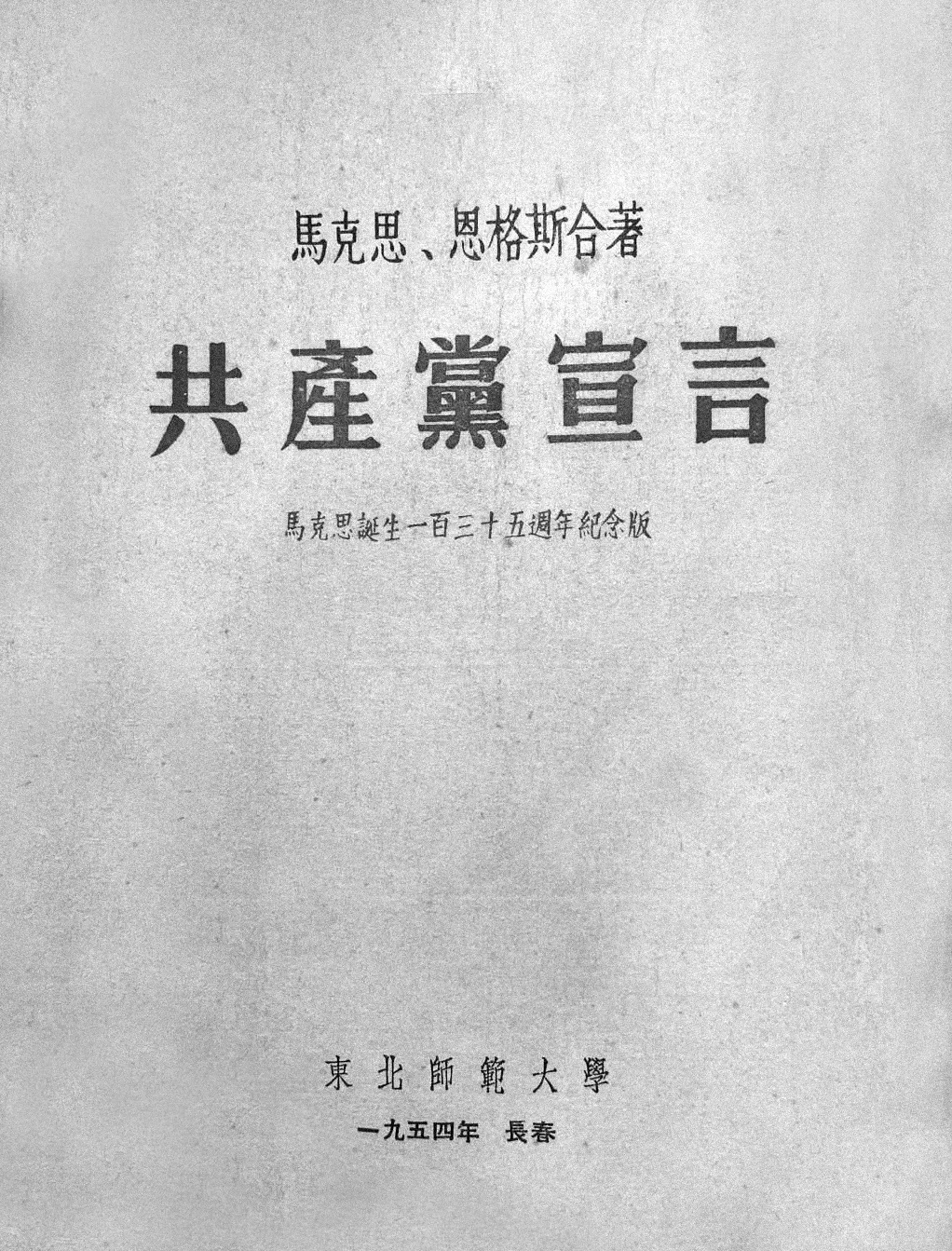

1949年12月,中国人民大学成立,成仿吾被任命为副校长。1952年,政务院任命成仿吾为东北师范大学校长。这两所大学同样根植延安、同样有着光荣的革命传统,成仿吾为这两所大学的发展立下了卓越功勋。在两校任职期间,成仿吾对延安版的《共产党宣言》译本进行了重新校译,在1953年12月作为《共产党宣言》出版105周年、马克思诞辰135周年的纪念版,由中国人民大学和东北师范大学出版社出版,主要供校内使用。这个新译本是新中国成立后《共产党宣言》的第一个中文全译本,由成仿吾独立完成。

《共产党宣言》东北师范大学1953年12月版(1954年印刷)

再次正本清源

1958年8月,成仿吾调任山东大学校长。在“文革”的惊涛骇浪中,成仿吾始终百折不挠,愈老弥坚。在经典理论方面,成仿吾坚持真理,苦读并细致校译马克思主义原著,从马克思主义理论源头上进行正本清源的工作。

身为老革命家、教育家,成仿吾有着科学务实的精神,对译本的词句追求极致准确,尽管1953版《共产党宣言》译本已经非常完善,但成仿吾在重校“后记”中说,新译本仍不能让他感到满意。因此,1974年7月,已近耄耋之年的成仿吾在济南给毛泽东写信,谈到了马克思、恩格斯原著现存译本中存在的诸多翻译问题,希望能对《共产党宣言》进行再次校译,表示自己愿意从事这方面的工作。当时在国务院工作的王震很支持成仿吾的意见,将成仿吾的信转交给了毛泽东。同年8月,毛泽东亲自作出批示,支持成仿吾从事马克思、恩格斯原著的校译工作:调成仿吾来京,在中央党校或中国科学院安排一个位置,配几个助手,让他从事马克思主义经典著作的校译工作。同时作出指示:“成仿吾速赴京,参加国庆大典。”同年9月,成仿吾奉命调回北京,住进中央组织部招待所,随即着手重译《共产党宣言》。同年12月,成仿吾被任命为中央党校顾问,移居中央党校寓所。同时,中央党校抽调了王亚文、马其静、李逵六、郑伊倩等组成《共产党宣言》校译工作小组,协助成仿吾重新校译包括《共产党宣言》在内的几部马克思、恩格斯经典原著。此后,成仿吾专心投入到《共产党宣言》的翻译工作中。校译期间,他每天要与助手讨论近三四个小时。他们把1848年德文原版同目前通行的德文版作了细致对比,发现48处不同。经过逐条研究讨论,译成初稿,召开理论界30多人参加的座谈会征求意见,此后又经多次修订,方定稿付印。

成仿吾是个不善言辞的人,讲话逻辑严密、用语精炼,总能用最简洁、最准确的语言表达自己的想法。廖承志曾回忆,在德国时,有一次他去看成仿吾,进屋后,成仿吾没说话,他也没开口,两人对坐了一上午只说了两个字。快到中午时,廖承志便先开口说道:“我去买点吃的吧。”成仿吾答道:“好吧。”足见成仿吾惜字如金的个性。对译稿语言,成仿吾更是精益求精、追求卓越,不仅要准确、凝练,还得鲜明、生动。如在《共产党宣言》序言的一次讨论中,成仿吾以《共产党宣言》德文版参照,说道:

我昨天想了一夜,Stände nur Marx noch neben mir,dies mit eignen Augen zu sehn!这一句译成“如果马克思还能和我站在一起,亲眼看到这种情景的话!”就可以了,不必再加上“那该多好啊!”

由于此前的译文习惯加上后面几个字,助手们对于成仿吾的这一意见感到不理解。于是,成仿吾就耐心地给大家解释:

写文章要含蓄,什么都讲完了,那就会成为瘪三。写文章如此,翻译别人的文章也要注意这一点,别人没有说透或者不想说透的话,不要自作主张把它补上。我考虑了许久,觉得不添“那该多好啊!”这几个字,反而更含蓄,更深沉。

又如,《共产党宣言》中有一个先后出现了14次的词:überhaupt,过去的译本多译作“一般的”,如“一般的商品增加”“共产党人同一般无产者的关系是怎样的呢?”成仿吾认为这个词除了“一般的”这一义项,还有“从整体看”“究竟”等意义。经过反复推敲,他把“一般的商品增加”这个有点别扭的说法,改译为“整个商品的增加”,把“共产党人同一般无产者的关系是怎样的呢?”改译为“共产党人同无产者究竟是怎样的关系呢?”又将“资产阶级在历史上曾经起过非常革命的作用”一句改译为“资产阶级在历史上曾经扮演过极其革命的角色”。

李逵六在《成仿吾同志译事回忆》中说:

我常常见到他老人家为了翻译一句话,为了选择一个词,在屋里踱来踱去,还不时把右手握成拳头轻轻击着左手掌心;有时,为了弄清一个词、一句话的含义,他把好几本词典、好几种版本铺在桌上,右手拿着放大镜,左手按着要研究的字句。成老就是这样呕心沥血,直到生命的最后一息。

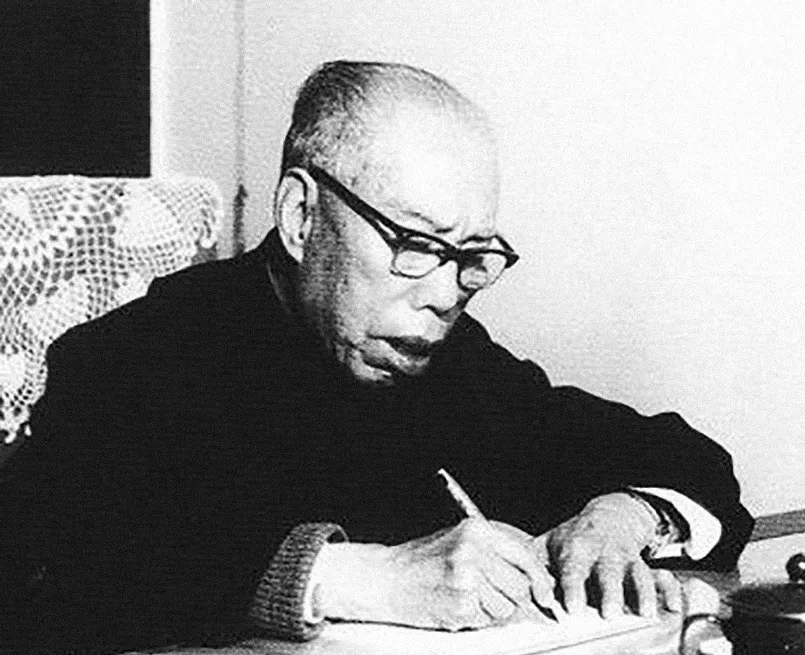

晚年成仿吾

就这样聚精会神、孜孜不倦,经过三年努力、三易其稿,1975年9月,成仿吾的第五版《共产党宣言》中文译稿终于完成了。新译本得到马克思主义理论界的高度评价,认为“成老的译文有原则上的改进,不是技术上的改进”(范若愚语)。1976年,新译本在中央党校印出试用,并呈报中央政治局。1976年5月18日,成仿吾将《共产党宣言》新译本的送审版交给时任全国人大常委会委员长的朱德审阅。朱德看到新译本非常高兴,亲自到中央党校成仿吾的寓所与他会面,两位老战友促膝长谈了一个多小时。朱德委员长称许成仿吾:“你重新校译的《共产党宣言》我读完了,很好。翻译马恩原著有世界意义。我要把你这里当个点,时常来。”“党内像你这样的老同志不多了,你要很好保重。”

然而,这一别竟成为两位耄耋老人的最后一次见面。一个多月后,朱德便与世长辞。1977年5月4日,成仿吾在广州写了一首诗《不胜怀念在羊城——和朱德》:

偶读遗碑越秀林,总戎高尚不争春。

自有兰花差可比,不胜怀念在羊城。

1978年1月,成仿吾的第五版《共产党宣言》中文译稿由人民出版社正式出版。在这本书的“后记”中,成仿吾回忆了当时与朱德会面的情景:

在这次短短的见面中,他对我的鼓励是非常多的,我十分感动。但是他说,做好这个工作有世界意义,当时我并不曾完全理解,只以为是对我的工作高度鼓励,使我愧不敢当。但后来我逐渐想起了,他说的是有深远意义的。

1984年5月17日,成仿吾在北京逝世,终年87岁。

成仿吾的一生,是致力于宣传马克思主义的一生。从投身革命到五次译校《共产党宣言》,他为马列主义、毛泽东思想的正确传播鞠躬尽瘁。在《我翻译〈共产党宣言〉的经历》一文中,他怀着对马克思主义的深厚情感写下这样一段文字:

1883年3月14日下午,马克思,这位人类最伟大的思想家停止了思想。在他逝世的时候,他是最遭嫉恨和最受污蔑的人。各国政府都驱逐他,资产阶级都纷纷诽谤他、诅咒他。一百年以后,情况发生了多大的变化,他的名字成了真理的象征,他的学说成了人类解放的旗帜。我深信,这位科学巨匠的思想,一定会深深埋在我们中国人的心中,一定会在我们中国这块土地上发扬光大。在纪念马克思逝世一百周年的前夕,我写了这段回忆,连同我译校的很不成熟的几本习作,就作为献在海格特马克思墓地上的一束白花吧!