湖北省旱稻种植现状及其发展前景

2020-07-14李萍曹鹏江颂颂张建设曹凑贵

李萍 曹鹏 江颂颂 张建设 曹凑贵

摘要:随着水资源日益匮乏,湖北省发展旱稻种植已迫在眉睫。阐述了湖北省发展旱稻生产的意义,介绍了湖北省的旱稻种植现状,分析了目前存在的问题,并据此提出了湖北省发展旱稻生产的前景。

关键词:旱稻;种植现状;发展前景;湖北省

中图分类号:S511

文献标识码:A

文章编号:0439-8114( 2020) 08-0017-04

D01:10.1408 8/j .cnki.issn0439- 8114.2020.08.003

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

水稻是湖北省第一大粮食作物,常年种植面积和总产约占粮食作物的50%和70%;其中,旱稻种植面积约占全省稻作面积的3.05%[1]。旱稻,即旱作水稻,通常是在旱地或干湿地直播,一生旱管旱长,无需建立水层,全靠自然降雨或在此基础上仅辅以少量灌溉的稻作方式[1]。随着人口不断增加、水资源短缺和旱灾频发,重视和发展早稻生产对保障粮食安全和提高经济效益具有重要意义[2]。旱稻被称誉为“21世纪新粮源”,对节约水资源、保护环境和提高资源利用效率的作用十分明显。目前,湖北省旱稻种植面积还不是很大,但其发展潜力却十分巨大。本研究通过调查问卷,对湖北省17市州的旱稻种植现状进行了调查,并对调查问卷的反馈信息进行了统计分析,重点分析了旱稻种植现状及存在的问题,在此基础上,提出了湖北省旱稻生产的发展策略。

1 湖北省发展旱稻种植的意义

1.1 种植早稻是巩固国家粮食安全的需要

国内外大量事实充分说明,粮食安全事关国家的前途与命运。中国的粮食安全必须立足于国内,坚持以我为主。尤其小麦、稻谷两大作物是老百姓的主要口粮,必须保证绝对安全。种植旱稻不仅可有效缓解湖北省主要粮食产区水源不足的压力,还能充分利用坡地和水源欠丰的土地种植。同时,旱稻种植可为农机服务提供便利,缓解用工荒的问题;还可以为缺水地区改善种植结构、推进粮食供给侧结构性改革创造条件。此外,旱稻种植能够降低稻谷生产成本,增强稻谷在国内外的市场竞争力,并且使稻谷的秸秆利用更加便利与有效。因此,种植旱稻对国家粮食安全具有重大战略意义。

1.2 种植早稻是助推湖北省乡村振兴的需要

种植旱稻是发展精品农业,不仅可以带领农民走出增产不增收的困境,还能实现粮食产量、产品质量、农民收入的同步提升,积极探索、引领农民早日脱贫奔向小康,让农村成为安居乐业的美丽家园。另外,种植早稻可以减少化肥农药使用,有利于保护乡村环境,建设生态发展的乡村。特别是对缺水缺粮的贫困山区而言,种植旱稻具有深远的意义。因为种植可以致力于脱贫攻坚,还可以与多种旱粮间套种,进一步挖掘条件较差的岗地、缺水田、望天田的潜力,提高产量与土地利用率,提高农民收入。因此,种植旱稻是湖北省发展生产脱贫、实现乡村产业振兴的一条有效途径。

1.3 种植早稻是湖北省农业供给侧结构性改革的需要

中国农业供给侧结构性改革面临着保护产能、优化结构、降低成本、补齐短板和修复生态的艰巨任务。李克强总理在2016年政府工作报告中讲到,要继续适当调减玉米种植面积[3]。2016年,已经调减了近200万hm2,还在继续调减。在此背景下,很多旱地就可以调整种植旱稻,达到省工、省时、省地、省水、省药、低成本的多重目的[2]。种植早稻优化了产业结构,从而为湖北省农业供给侧结构性改革提供了技术进步和发展模式方面的重要支撑。

2 湖北省旱稻种植现状

2.1 旱稻种植分布

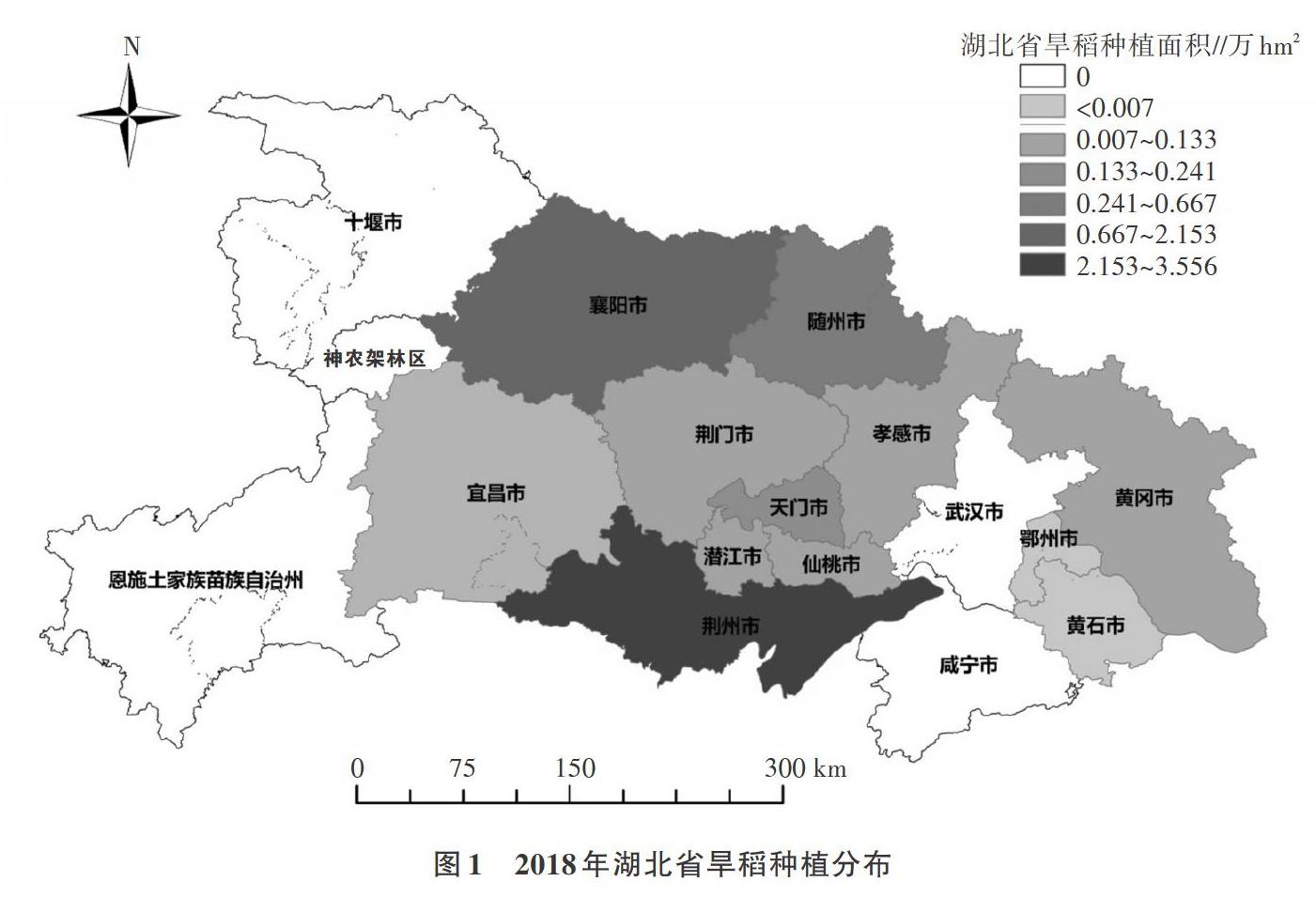

湖北省位于华中地区的长江中游,地处亚热带,大部分地区为亚热带季风性湿润气候,具有光能充足、热量丰富、降水充沛和雨热同季等气候特点。湖北省是中国的水稻主产省之一,虽然旱稻有其优良的性状,但旱稻种植面积并不大。由图1可知,2018年全省的旱稻种植面积约为6.71万hm2,主要集中在荆州市3.56万hm2、襄阳市2.15万hm2、随州市0.42万hm2和天门市0.24万hm2;此外,黄冈市、孝感市、荆门市、潜江市、仙桃市、宜昌市、黄石市和鄂州市均有旱稻種植,但面积较小;武汉市、咸宁市、十堰市和恩施州尚无旱稻种植。

2.2 旱稻品种应用

旱稻品种一般选择生育期适中、抗旱性强、产量高且品质优的综合性状优良的水稻品种。由图2可知,目前湖北省的旱稻品种主要有9个,分别为黄华占、旱优113、岳优9113、深优513、旱优73、旱优3号、C两优华占、隆两优899和鄂中5号;其中,湖北省早稻种植使用最多的品种是黄华占和旱优73,分别占被调查样本的53%和20%。在所使用品种中,常规稻和杂交稻分别占被调查样本的53%和47%。

2.3 早稻栽培情况

2.3.1 耕作制度与栽培模式 目前,湖北省旱稻种植地区的耕作制度主要有旱稻一小麦、旱稻一油菜、旱稻一冬闲田、早稻一土豆和旱稻一蔬菜等模式。其中,旱稻一小麦模式占主导,所占比例高达被调查样本的70%,其次是旱稻一油菜模式。整体上土地的全年利用率较高,根据调查,近两年的冬闲田仅占12%(图3)。湖北省旱稻生产的播种方式包括旱直播和湿直播两种,其中以旱直播方式为主,占被调查样本的71%。

2.3.2 整地与播种方式 湖北省种植旱稻前的整地方式主要有免耕、翻耕和旋耕,而目前生产中使用旋耕最多,占被调查样本的79%,翻耕和免耕分别占被调查样本的16%和5%。湖北省种植早稻播种方式主要有人工条播、人工撒播、人工点播和机直播。其中,人工条播是最多的,占被调查样本的93%;而机直播是最少的,仅占被调查样本的1%;人工撒播和人工点播均占被调查样本的3%。因此,旱稻种植中的机械化程度仍非常低。

2.3.3 种植参数

1)播种行距与深度。湖北省早稻播种行距主要分布在24-27 cm,占被调查样本的65%;播种行距在28-30 cm的最少,占被调查样本的9%;播种行距在20-23 cm的占被调查样本的26%。湖北省旱稻的播种深度主要在3-5 cm,占被调查样本的62%,播种深度在9-10 cm的最少,占被调查样本的3%,其他播种深度在0-2 cm、6-8 cm分别占被调查样本的22%、13%。

2)播种量。湖北省早稻种植中,常规稻和杂交稻的播种量有所不同。常规稻播种量以75-105 kg/hm2和30-60 kg/hm2為主,分别占被调查样本的45%和32%;其次是120-150 kg/hm2,占被调查样本的13%;播种量大于150 kg/hm2的很少。而杂交稻的播种量绝大部分为45-75 kg,hm2,占被调查样本的69%;播种量为15-30 kg/hm2的占25%;大于75 kg/hm2的最少。由此可知,目前生产上使用的播种量普遍偏大。

2.3.4 田间管理

1)肥水管理。由图4可知,湖北省早稻种植过程中,各市州习惯的施肥时期有所不同,其中,播种期+分蘖期施肥的最多,占被调查样本的54%,而播种期一次性施肥的也不少,占被调查样本的29%。目前农民的习惯做法大多是在早稻全生育期,共施肥2次或3次。

由图5可知,湖北省种植旱稻过程中,不同市州的田间水分管理方法各异。部分地区在水稻全生育期均不灌水,完全靠雨水养的,占被调查样本的39%;绝大部分早稻种植还是在关键缺水时期进行适当的灌溉补水,其中在孕穗期+灌浆乳熟期补水和出苗期+抽穗开花期补水这2种补水方式较多。

2)植保管理。①除草管理。杂草是旱稻良好生长的主要生物障碍,严重时杂草将引起40% -100%。的产量损失,所以控制杂草对旱稻生长是至关重要的。农户都在早稻直播后3d内打封闭型除草剂,如草芽灵、吡嘧一丙草胺等;后期再打除草剂2次,如氰氟草脂、氰氟精嗯唑等。②病虫害管理。旱稻的病虫害主要是稻蓟马、纵卷叶螟、纹枯病和白叶枯病,防治方法与水稻管理相同。

2.4 产量及稻谷售价

根据调查,湖北省种植旱稻收获的实际产量参差不齐,最高的单产可达9 750 kg/hm2,最低的单产仅为1 500-3 000 kg/hm2,绝大多数旱稻的单产为6 000-8 250 kg/hm2。湖北省各市州的早稻稻谷销售价格并不统一,价格多分布于1.8-2.3元/kg,占被调查样本的56%;售价高于2.4元/kg的,占被调查样本的30%;售价低于1.7元/kg的仅占14%。可见目前早稻稻谷售价与水稻基本没有区别,多数种植户认为种植旱稻比种植玉米的效益高。

3 湖北省旱稻生产中存在的几个问题

3.1 具有标杆性、针对性的旱稻品种不多

旱稻的栽培技术和水稻有很多不同的地方,因此使用品种应该考虑早稻具体的生长环境,否则会影响旱稻的产量与品质,影响种植户的经济效益。从湖北省种植旱稻的现状来看,大多数使用的是高产品种或节水抗旱品种;但具有标杆性、针对性的早稻品种却不多,无法满足湖北省旱稻生产的需求。

3.2 机械化程度低,缺乏基础的农田灌溉设施

目前在早稻种植中,播种基本上还是人工操作,机械直播仅占被调查样本的1%,与水田的田间管理相比,旱稻种植的机械化程度仍非常低,急需改善。旱稻的播种、中耕、施肥、打药以及收割等都适合农业机械作业,有待加快农机具的研发,以适应旱稻生产发展的需要[4]。此外,湖北省种植旱稻的田地大多基础设施较差,特别是水利设施,希望政府能在这方面给予改善,增加财政补贴等,做到涝能排、旱能灌。

3.3 种植技术不规范,管理粗放

3.3.1 种植技术不高 目前,旱稻种植中存在很多操作不规范的地方,比如播种行距和播种深度等标准不一,有些做法甚至违反作物的生长发育规律,从而影响了水稻的出苗率,导致稻谷产量很低。因此,早稻种植中的一些基本栽培理论与措施,需要进一步规范。

3.3.2 管理过于粗放旱稻种植中,普遍存在肥水管理和病虫草害防治方面比较粗放的问题。尤其是在旱稻的杂草防治方面,旱稻直播的杂草生长很快,但农民仍存在不打封闭型除草剂,或者在出苗后不再防治杂草任由杂草生长的情况,仍需进一步改善。

4 湖北省早稻的生产策略与发展前景

4.1 生产策略

为了更好地推动湖北省旱稻种植的发展壮大,第一,应加快培育一批具有旱稻专一性品种的步伐,让种植户有多元化的品种可选择。第二,大力推广旱稻生产的机械化,进行配套农技的研发,从而提高生产效率。第三,进行必要的旱稻栽培技术规范和培训,特别是旱稻配套栽培技术的进一步规范,对防治杂草方面要加大培训力度。第四,需加强农田水利基础设施的建设,对种植旱稻能给予扶持、良种财政补贴和保险等,从而鼓励农民有效地利用土地进行粮食生产

4.2发展前景

4.2.1 发展旱稻生产有利于发展节水型农业随着农业生产的日益发展和人们生活水平的提高,水稻在粮食中的比重在持续增长。湖北省部分稻作地区受水资源的限制,水稻生产受到影响,常规水稻每生产1 kg稻谷需要灌水2 m3;而旱作时,生产1 kg稻谷只需要补水0.5 IT13,水资源的利用率可提高3倍左右。换言之,1 hm2常规水稻用水可满足3-4 hm2旱稻的需要[5]。因此,发展旱稻种植,可以减少稻谷生产的用水量,提高稻田的水分生产效率,是实现农业节水的有效途径之一,对湖北省农业节水、抗灾、可持续发展、保障粮食安全具有重大战略意义。

4.2.2 发展旱稻生产有利于拓展科学研究发展旱稻生产会使旱稻研究领域更加广阔,为粮食生产开创新的道路提供了巨大动力,将进一步促进湖北省旱稻的生产发展。

早稻的新品种选育研究和应用有利于整合早稻的节水抗旱性、杂种优势和其他优良性状,提高干旱条件下的产量和经济效益[6]。加强对旱稻现有种质资源的保护,培育节水抗旱、优质高产的旱稻新品种,是中国稻作发展的主要方向之g [7]。旱稻的栽培技术研究有利于技术创新体系的研究,可以进一步优化配套的旱稻栽培技术,形成旱稻栽培技术规程。早稻的植物保护研究对防治旱稻的病虫草害具有重要意义,特别是解决了旱稻生产中草害难控的问题,对旱稻的发展生产意义重大。旱稻的农业机械化研究会改善农户作业条件,降低作业成本,提高效率,有利于实现早稻生产的全程机械化。旱稻的绿色产品研究可以减少环境污染,对绿色稻米的研究很有利[8]。

4.2.3 发展旱稻生产有利于促进社会稳定对于缺水缺粮的贫困山区,可耕地面积很少,而发展旱稻生产有利于山区土地资源的合理利用,有利于山区人民增强自给自足的发展能力[9]。另外,旱稻的稻草是牲畜的良好饲草,也可以做草帘、草绳等,从而增加副业收入。因此,发展旱稻可进一步提升贫困山区人民的生活水平和促进社会稳定。

4.2.4 发展旱稻生产有利于摄入营养据研究,旱稻在稻米外观、食味品质方面与水稻并无太大差异,某些早稻品种的食味甚至优于水稻[10]。旱稻含有18种氨基酸,钙含量是常规水稻的12倍,镁含量是常规水稻的10倍,锌含量是常规水稻的15倍,铁含量是常规水稻的26倍,其余各種营养都超过常规水稻。因此,发展旱稻生产也有利于人们摄人更多的营养。

参考文献:

[1]湖北省人民政府.湖北省人民政府关于印发湖北省水稻产业提升计划(2016-2020年)的通知[EB/OL] http://www.huhei.gov.cn/govfile/ezbf/201605/t20160520

103419 l.shtml, 2016-04-27.

[2]周晋军,周学标,谢先芝早稻生产现状及山东早稻发展对策[J]山东农业科学,2016,48(9):147-150.

[3]人民日报.2016年政府T作报告[EB/OL] http://cpc.people.comcn/nl/2016/03 18/c64094-2820808l.html. 2016-03-18.

[4]王贵才,王金明,李朝峰.吉林省早稻研究的现状及其展望[J]吉林农业科学,2010,35(5):13-16.

[5]薛全义,荆宇,华玉凡.略论我国旱稻的生产及发展[J].中国稻米,2007,8(4):5-7.

[6]湖北省统计局.农村统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2003.

[7]白丽荣,郭晓丽,苏长青,等.早稻研究现状与发展趋势[J].河南农业科学,2012,41(5):1-3.

[8]王昌华,张燕之,郑文静,等.北方旱作水稻研究现状及其发展前景[J].北方水稻,2007(6):71.

[9]彭金波.浅析贫困山区早稻推广存在的主要问题与实施途径[J]北京农业科学,2000,16(6):9-11.

[10]余汉勇,魏兴华,王一平,等.国外近年旱稻选育品种(品系)产量和主要品质性状的综合评价[J].中国稻米,2004,10(2):18-19

基金项目:国家重点研发计划项目( 2017YFD0301405);国家自然科学基金项目(31801291)

作者简介:李萍(1981-),女,黑龙江牡丹江人,讲师,博士,主要从事作物抗旱节水栽培研究,(电话)18040599502(电子信箱)sleep1022@mail.hzau.edu.cn;通信作者,曹凑贵(1963-),男,江西九江人,教授,博士,主要从事农业生态与可持续耕作制度研究,(电话)02787282733(电子信箱)ccgui@mail.hzau.edu.cn。