浅谈鄂西南山区传统民居的地域适应性

2020-07-10华中科技大学建筑与城市规划学院建筑学系本科

缪 睿 华中科技大学建筑与城市规划学院建筑学系本科

1 鄂西南山区的地域特征

1.1 地域概况与环境特征

鄂西南是湖北省西南部的简称,其主要组成部分是恩施土家族苗族自治州,面积约2.5 万km2。鄂西南山区一般认为是鄂西南区域内由巫山山脉、武陵山脉、齐跃山脉三大主要山脉所组成的高山地区,平均海拔超过1000 m,属于二级高山区,地形地貌复杂。属于中亚热带季风性气候,气温温和、雾多湿重、雨量充沛、日照较少[1],并且由于高山阻隔和遮挡,风力减小,雾气难散,日照减少,进一步加重了多云多雾天气,年平均相对湿度大于80%。

1.2 地域文化特征

鄂西南地区是我国土家族人口分布最密集的区域,早至秦汉,土家族的祖先巴人即在此地繁衍生息,到宋代逐渐演变成今天的土家族。鄂西南山区地势险峻,在历朝的动荡中成为周边人口逃荒避难的首选之地,同时经历了羁縻州制、土司制度、改土归流等历代中央王朝推行的强权统治[2],在各个历史时期都有汉族和其他少数民族人口的迁入,成为一个多民族聚居地。随着鄂西南与外界交流增多,本地土家族文化同周边的巴渝文化、荆楚文化兼容沉淀、融合发展,最终形成鄂西南山区以土家族文化为主、多元文化共生的地域文化特征。

2 鄂西山区传统民居的地域适应性

2.1 地形适应性

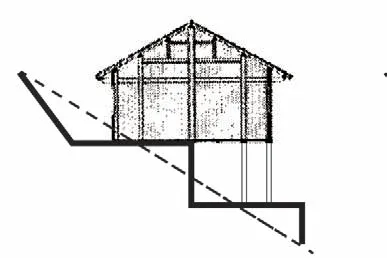

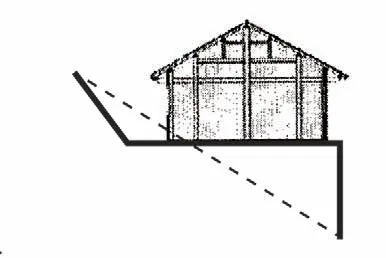

鄂西南山区的主要传统民居形式有2 种,分别是土家族典型的木结构吊脚楼和汉族合院式民居,这两种民居形式背后的文化内涵有所不同,在应对地形变化时采取了截然不同的方式。吊脚楼的构建方式以“半干栏式”为主要造型特征,建筑的前半部和两厢用立柱架起悬空,后半部处于实地,悬空部分在与后部地面平齐的高度搭置横木,铺上木板形成基面即成最基本的吊脚楼形式[3]。在此基础上又形成如“单吊式”“半截吊”等丰富又独特的形式,其对山地环境的充分适应反映了土家人顺应自然、相依相融的思想(见图1)。鄂西南山区的合院式民居是随着汉族的移民迁入而带来的建筑形式,其适应山地条件的方式是砌筑台基,改造地形来创造适于营建的台地。但不同于典型的汉族合院式建筑,鄂西南山区的合院式民居进深方向尽量压缩空间,天井呈扁宽形式且面积较小,这种独特的合院形式民居背后是汉族文化影响下的优化地形、争取空间的思想(见图2),也体现了对地形条件的适应性。

图1 土家族吊脚楼——顺应自然

图2 汉族合院式——利用自然

2.2 气候适应性

受到多雾天气和高降水的影响,潮湿成为鄂西南山区最为显著的气候条件特征。因此,鄂西南山区的传统民居建筑的气候适应性主要体现在防潮技术中。

吊脚楼通过底部架空的形式来远离地面潮湿虫害,并且屋顶多用歇山顶,依靠深远的岀檐保护下部的木结构免受雨水侵害。鄂西南山区石材资源丰富,合院式民居营建中可见大量的石材用于防潮。民居的基础及转角部分全部用石材,内部木板墙的墙裙部分用整块石材建造,柱子均采用一柱双料的建造方式,用下石上木的方式保护建筑木构件。此外,合院式民居的台基本身隔绝了一部分地面潮气,天井也可以改善通风效果,起到防潮作用。

2.3 文化适应性

传统建筑是历史文化的物质载体,鄂西南山区多元的地域文化主要体现在鄂西山区的合院式民居上。合院式民居虽来源自汉文化,但在鄂西南地区则呈现出兼具土汉两族建筑风格的特点,处理空间关系十分灵活:主要空间讲究对称和规整,序列的展开次序井然,而次要空间分割自由灵活,这其中有传统四合院的“礼”的因素,也有土家族人崇尚自由的“感性”的因素,表现出文化融合的影响。

3 结语

鄂西南山区的地理自然条件和人文环境都较为特殊,该地区的传统民居在建筑形式、空间布局、材料运用和构造技术等方面都表现出对地形、气候和文化特征的积极适应,并由此形成了自身的地域特色。这些特色是该地区的自然环境和精神文化的物质载体,是当地建筑文化遗产的一部分。研究鄂西南山区传统民居的地域适应性,对于深化该地区的传统建筑文化研究、认识鄂西南的历史文化变迁有重要的价值和意义。