新兴市场跨国企业国际化的来源国劣势研究

——基于组织身份视角

2020-07-09张宁宁

杨 勃 齐 欣 张宁宁

内容提要:来源国劣势是新兴市场跨国企业国际化面临的严峻挑战,但当前学术界对其如何克服来源国劣势缺乏理解。本文基于组织身份与意义给赋理论,采用探索性的案例研究方法归纳来源国劣势的形成机制及其克服机制。研究发现:新兴市场跨国企业在发达国家面临的来源国劣势主要由组织身份误解引起;新兴市场跨国企业通过组织身份意义给赋机制克服来源国劣势,目的是弱化来源国对其组织身份的负面印记,消除身份误解;组织身份意义给赋包括“话语”机制和“信号显示”机制,两种机制相互补充、持续厚化。本文研究结论有助于深化来源国劣势、新兴市场跨国企业国际化战略、意义给赋相关理论,也对中国企业在“一带一路”倡议和“逆全球化”双重叠加背景下克服来源国劣势具有启示意义。

一、问题提出

在“一带一路”倡议和“走出去”战略推动下,中国企业对外直接投资持续快速增加。根据商务部统计,2019年1—9月中国境内投资者共对全球164个国家和地区的5,016家境外企业进行了非金融类直接投资,投资额达5 551.1亿元人民币。事实上,对外直接投资已成为中国企业拓展市场边界、获取海外优质资产、提升全球竞争力的重要“抓手”,很多企业通过对外直接投资(尤其是跨国并购)快速成长为全球市场的领导者,如联想、海尔等。然而,与发达国家跨国企业相比,整体而言中国企业对外直接投资仍然面临失败率较高、绩效较低的困境。特别是在进入欧美发达国家市场时,中国企业常常遭遇东道国利益相关者的误解和歧视,导致海外经营受阻,如华为在美受阻、中国企业并购德国莱非尔德(Leifeld)公司失败。因此,探究中国企业国际化面临的劣势及其应对策略具有重要的理论和现实意义。

“来源国劣势”(liability of origin)是近年来国际商务学者针对新兴市场跨国企业(emerging market multinational enterprises,EMNEs)在发达国家面临的独特挑战而提出的构念[1-2],是指EMNEs的“来源国/母国”对其国际化产生的负面影响[3-4]。一些针对国际商务的研究表明,来源国劣势已经成为阻碍EMNEs国际化发展的重要挑战[5-6],尤其是在当前逆全球化背景下[7]。尽管来源国劣势开始得到学术界的重视,但当前学术界对EMNEs如何克服来源国劣势仍然缺乏理解[8],导致这一理论缺口的主要原因包括两方面:第一,已有研究主要关注跨国企业国际化面临的“外来者劣势”(liability of foreignness)[9-10],而对来源国劣势现象缺乏阐释。与外来者劣势相比,来源国劣势是“专门”针对EMNEs国际化而提出的构念,且来源国劣势对EMNEs国际化产生的负面影响也更为深远[11]。第二,即使直接关注来源国劣势的研究,也对来源国劣势的形成机制及其克服机制缺乏清晰阐释,相关实证研究较为匮乏。例如,从来源国劣势的形成机制看,已有研究主要将来源国劣势视为母国制度环境的结果(宏观层面)[2,4],但并未清晰阐释宏观制度环境具体如何影响微观跨国企业,导致来源国劣势形成机制的研究缺乏微观基础。从来源国劣势的克服机制看,尽管已有研究基于不同理论视角提出了多种克服来源国劣势的策略和机制,如制度创业[1,8]、组织身份机制[1]、战略联盟等[12],但采用实证研究方法对上述理论视角背后的具体机制及其动态过程进行探索的研究仍然较为匮乏。

基于此,本文试图探究以下问题:(1)EMNEs在发达国家面临的来源国劣势如何形成?其背后的微观作用机制是什么?(2)EMNEs如何在发达国家克服来源国劣势?由于学术界在上述问题的研究上存在理论缺口和不足,因此本文将遵循“由案例研究构建理论”的典型范式[13],追溯五家中国跨国企业在发达国家市场的经营历程,进而归纳来源国劣势的形成机制及其克服机制。本文的理论贡献包括三方面:一是从组织身份视角揭示来源国劣势的形成机制,打开来源国劣势形成过程的“黑箱”;二是从组织身份意义给赋视角构建跨国企业克服来源国劣势的理论模型,为EMNEs如何在发达国家克服来源国劣势提供理论指导;三是提出组织身份意义给赋的“话语-信号”迭代模型,深化意义给赋理论。此外,本文对EMNEs如何通过组织身份意义给赋克服来源国劣势具有启示意义。

二、理论基础与研究思路

(一)来源国劣势

近年来,伴随EMNEs在全球市场扮演越来越重要的角色,EMNEs的对外直接投资现象也开始得到国际商务学者的广泛关注[14-15]。然而,学术界普遍认为,与发达国家跨国企业的国际化相比,EMNEs对发达国家的国际化面临更多挑战[16-17],其中一个独特挑战是来源国劣势。巴特利特和戈沙尔(Bartlett & Ghoshal,2000)最早提出来源国劣势,将来源国劣势比喻为一系列的母国“陷阱”(traps),即母国制度环境对EMNEs国际化产生负面影响,如母国技术发展水平低导致EMNEs的价值链低端锁定,母国国内市场保护导致EMNEs的管理者过度自信等[18]。拉马钱德兰和潘特(Ramachandran & Pant,2010)拓展了来源国劣势的内涵,特别关注母国制度环境对EMNEs的“能力建构”与“合法性获取”产生的负面影响[1]。例如,在“能力建构”方面,母国不完善的资本市场导致EMNEs(特别是中小企业)难以有效获得国际化所需的资金,母国不完善的人力资本市场导致EMNEs难以获得国际化经营所需的人才[1]。马兰洛等(2017)聚焦于“基于合法性”的来源国劣势,认为母国制度差异给EMNEs在东道国市场的合法性带来了严峻挑战,因为母国制度难以让东道国利益相关者相信EMNEs有“能力”(ability)和“意愿”(willingness)从事合法业务(conduct legitimate business)[2];换言之,EMNEs之所以遭遇来源国劣势,是因为其母国制度环境难以对其合法性和能力进行“背书”。

鉴于来源国劣势对EMNEs国际化产生负面影响,如何克服来源国劣势就成为一个重要研究议题。对此,学者们基于不同理论视角提出了多种克服策略。例如,基于企业社会责任视角,马兰洛等(Marano et al.,2017)认为EMNEs可以借助积极的社会责任披露减弱来源国劣势,企业社会责任披露能够向东道国和全球利益相关者传递企业与全球价值规范和期望保持一致的信息[2]。基于制度理论视角,潘特和拉马钱德兰(Pant & Ramachandran,2012)认为EMNEs可以通过“制度创业”活动在发达国家获取认知合法性,进而克服来源国劣势、外来者劣势以及优势劣势[8]。阿曼克瓦-阿摩亚和德布拉(Amankwah-Amoah & Debrah,2017)从战略联盟视角探究来源国劣势的克服机制,认为与发达国家领先的、声誉更高的跨国企业形成战略联盟有助于EMNEs克服来源国劣势,因为战略联盟能够向东道国消费者、投资者和政府等利益相关者释放EMNEs具备可信性和能力的积极信号[12]。拉马钱德兰和潘特(2010)认为组织身份机制(包括组织身份变革和维持多重组织身份等)有助于EMNEs克服来源国劣势,因为组织身份机制能够帮助EMNEs塑造高度差异化的合法化叙述(legitimation narratives),重塑企业形象[1]。杜晓君等(2015)在拉马钱德兰和潘特(2010)研究的基础上,探究EMNEs如何通过“组织身份变革”在发达国家获取合法性,因为组织身份变革有助于EMNEs获取组织身份合法性。尽管上述研究认为组织身份变革是EMNEs克服来源国劣势的重要途径,但由于信息不对称和东道国利益相关者对EMNEs持有的负面刻板认知,EMNEs在组织身份变革之后还需要向东道国利益相关者沟通和传播新组织身份(即组织身份意义给赋),才能帮助东道国利益相关者理解和接受变革后的新组织身份。因此,本文将在拉马钱德兰和潘特(2010)、杜晓君等(2015)的研究基础上,进一步探究EMNEs如何在东道国市场开展组织身份意义给赋,进而克服来源国劣势。

(二)组织身份意义给赋

组织身份(organizational identity)是组织核心、独特和持久的特征[20-21],是组织成员关于“作为组织,我们是谁”的自我定义和共享信念[22]。已有研究主要关注组织身份的“对内功能”,即组织身份帮助组织成员回答“我们是谁”,并塑造组织成员的认知模式,指导组织行为[23]。然而,组织身份不仅决定组织成员如何看待自己,也深刻影响外部利益相关者如何看待组织[24-26]。外部利益相关者常常根据组织的身份特征对组织进行归类[26],进而对组织形成特定的预期和期望[27]。从组织身份视角看,EMNEs在发达国家面临的竞争劣势和歧视危害可能与其组织身份密切相关[7]。例如,高尔等(Gaur et al.,2011)认为,EMNEs国际化面临的外来者劣势不仅仅由母国与东道国之间的制度距离等环境因素引起,也可能由跨国企业自身特征引起,如独特的所有权结构、资源和能力等[28]。崔和江(Cui & Jiang,2012)研究发现,中国国有企业对外直接投资比民营企业面临更显著的歧视危害,暗示国有企业身份是导致企业遭遇更高竞争劣势的潜在原因[29]。杜晓君等(2015)认为,在进入发达国家时,EMNEs的组织身份常常被解读为“低端产品”、“政府参与”等,导致EMNEs面临显著的歧视危害[19]。杨勃(2019)进一步从组织身份理论视角解释EMNEs在发达国家面临的来源国劣势,研究发现,来源国劣势是由来源国刻板印象导致的组织身份被误解引起,且外来者劣势的诱导因素会强化来源国劣势[7]。上述研究均表明,EMNEs在发达国家面临的来源国劣势可能与其组织身份密切相关,是东道国利益相关者对EMNEs组织身份误解和歧视的结果。

鉴于组织身份误解和歧视是导致来源国劣势的潜在诱因,如何向东道国利益相关者沟通组织身份就成为克服来源国劣势的潜在路径。意义给赋理论(sensegiving theory)为解答上述问题提供了理论基础[30-31]。意义给赋是一个释义的过程[32-33],其关注焦点是组织如何影响和改变利益相关者的认知,进而对组织形成更积极的认知[34]。据此定义,组织身份意义给赋是一种“身份释义”活动,是组织试图影响他人认知、使之对“组织是谁”形成特定理解[35]。组织身份意义给赋之所以可能成为克服来源国劣势的潜在路径,是因为组织身份意义给赋有助于EMNEs向发达国家利益相关者沟通企业真实的、积极的组织身份,消除身份误解和歧视。从意义给赋理论的研究内容看,已有研究重点关注组织“为什么”(why)以及“如何”(how)开展意义给赋[36-37],提出了多种意义给赋策略。麦特利斯和劳伦斯(Maitlis & Lawrence,2007)探索组织开展意义给赋的驱动因素(triggers)和使能因素(enabler),发现组织管理者与利益相关者存在的认知鸿沟是推动组织管理者开展意义给赋的主要驱动力,而话语能力是开展意义给赋的保障[36]。麦特利斯(Maitlis,2005)认为,话语策略是进行意义给赋的重要手段,意义给赋就是管理者通过有说服力或感召力的语言影响他人认知的过程[32]。尽管上述研究都为组织身份意义给赋提供了理论基础和启示,但有关组织身份意义给赋的研究仍然较为匮乏。

(三)本文研究思路

根据上述文献回顾,本文的研究思路如下:(1)鉴于EMNEs在发达国家面临的来源国劣势可能与组织身份密切相关,本文首先从组织身份视角探究来源国劣势的形成机制。例如,已有研究大都笼统地将来源国劣势归因于母国制度环境,但并未详细阐释母国制度环境如何影响跨国企业。跨国企业作为社会建构体,其组织身份在进入东道国市场时带有明显的母国印记;来源国刻板印象使跨国企业的组织身份被负面刻板化,导致跨国企业面临歧视危害[38]。这些研究表明,EMNEs在发达国家面临的来源国劣势可能由组织身份引起。因此,本文将首先探究跨国企业的组织身份与来源国劣势之间的内在关系,并为探究来源国劣势的克服机制提供逻辑起点。(2)由于来源国劣势可能由组织身份误解和歧视引起,这就要求跨国企业向东道国利益相关者开展组织身份意义给赋。然而,已有研究对跨国企业如何在东道国市场开展组织身份意义给赋缺乏阐释。因此,本文将在探究组织身份与来源国劣势关系的基础上,进一步探究EMNEs通过组织身份意义给赋克服来源国劣势的内在机制。

三、研究设计

(一)研究方法

根据研究问题,本文选择探索性的多案例研究方法,主要有三方面原因。一是已有研究对EMNEs如何通过组织身份意义给赋克服来源国劣势缺乏理解,而当研究者对所研究的问题缺乏理解,或试图从新的理论视角进行切入时,案例研究方法会比较有效[39]。二是与验证性和描述性的案例研究方法相比,探索性的案例研究方法在填补理论缺口、构建新理论方面卓有成效[39]。尽管已有文献为探究组织身份意义给赋克服来源国劣势提供了理论线索和基础,但学术界对跨国企业具体如何在东道国市场开展组织身份仍然缺乏理解。因此,本文旨在通过探索性案例研究方法开展理论建构型研究。三是尽管案例研究方法存在研究结论外部效度较低的问题,但相比单案例研究而言,多案例研究能够通过“复制逻辑”显著提升研究结论的普适性。

(二)案例选择

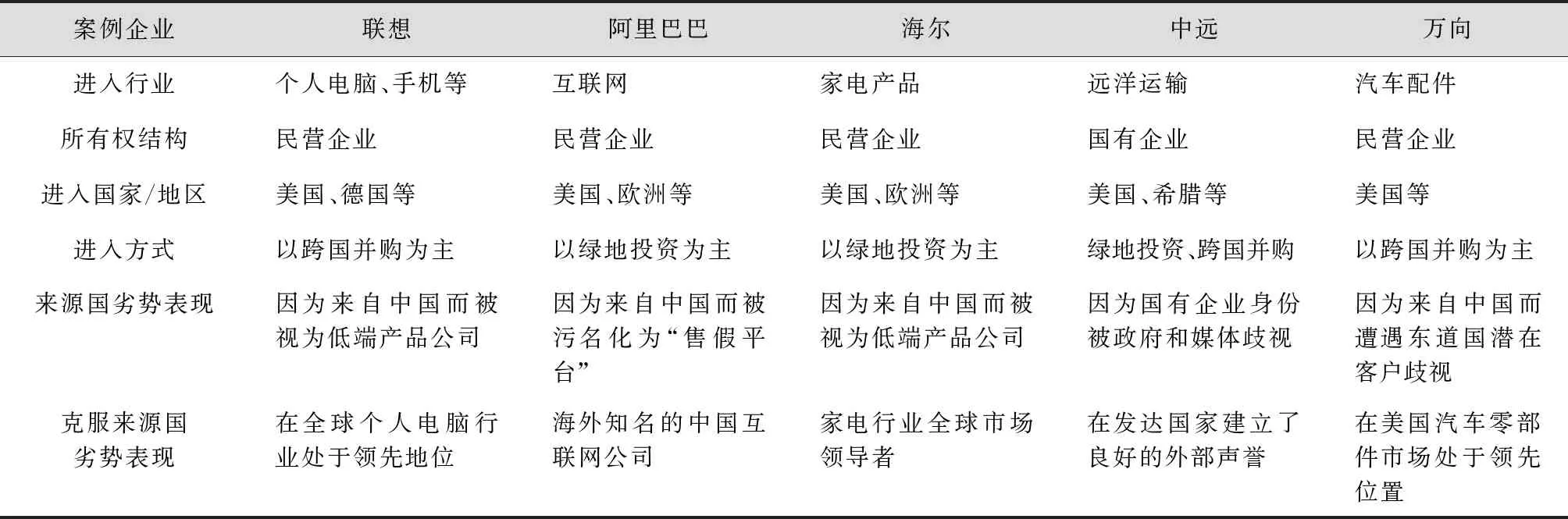

本文遵循“理论抽样”(theoretical sampling)原则选择案例,选择进入发达国家市场的五家中国跨国企业:联想、阿里巴巴、海尔、中远以及万向,具体原因如下:(1)满足理论建构的需要,能够解答研究问题。一方面,这五家企业在进入发达国家市场初期均因为“来自中国”而遭遇显著的来源国劣势,有助于考察来源国劣势的形成机制;另一方面,这五家企业是中国企业在发达国家市场取得成功的典型代表,为探究来源国劣势的克服机制提供了机会。(2)从案例企业的特征看,案例企业在类型、所有权结构、进入行业等方面呈现多样性特征,而选择多样性案例能够提高研究结论的普适性。从企业类型看,既有传统行业企业,也有互联网高科技公司;从所有权结构看,既有民营企业,也有国有企业;从进入行业看,案例企业进入多个不同行业;从进入方式看,联想、万向等公司主要采取跨国并购模式,海尔、阿里巴巴等公司主要采用绿地模式。(3)所选择的五家企业均为大型企业,具有较高的知名度,能够获取较为丰富的公开数据。案例企业简要描述如表1所示。

表1 案例企业简要描述

(三)数据来源

本文的数据使用东道国数据和跨国企业数据,案例数据的检索区间为案例企业进入东道国市场至2019年6月之间。东道国数据(如东道国主流媒体新闻报道)有助于考察东道国利益相关者对跨国企业的感知和态度,尤其是对跨国企业组织身份与合法性的感知;相比之下,跨国企业数据有助于考察跨国企业开展组织身份意义给赋的内容、策略和机制,因为组织身份意义给赋是跨国企业主动影响东道国利益相关者认知的过程。东道国数据来源主要包括:(1)东道国主流媒体的新闻报道,如《金融时报》(Financial Times)、《华尔街日报》(The Wall Street Journal)、《纽约时报》(The New York Times)、《经济学人》(The Economist)、《洛杉矶时报》(Los Angeles Times)等,因为主流媒体的新闻报道能够较为全面代表东道国社会公众对跨国企业的认知和态度;(2)网民评论,网民评论是网民公开发表的言论,相对于新闻媒体而言更加自由,更贴近公众的真实感受。跨国企业数据主要包括:(1)企业官网,企业官网是企业向外界披露信息的主要途径,也是归纳企业身份声明的重要数据来源,如企业宗旨、使命、核心业务、战略目标、核心价值观等,本文主要收集中国企业在东道国市场官方网站的资料;(2)网络视频,在企业开展组织身份意义给赋时,企业高层管理者、尤其是企业创始人往往会主动发表演讲、接受媒体访谈等,这些视频资料有助于获取企业管理者对组织身份的声明和沟通,本文重点关注企业高层管理者在东道国的公开演讲、媒体采访等。

(四)数据分析

本文主要通过扎根理论编码程序对原始数据进行概念化和范畴化,寻找范畴之间的逻辑关系,进而构建理论模型。

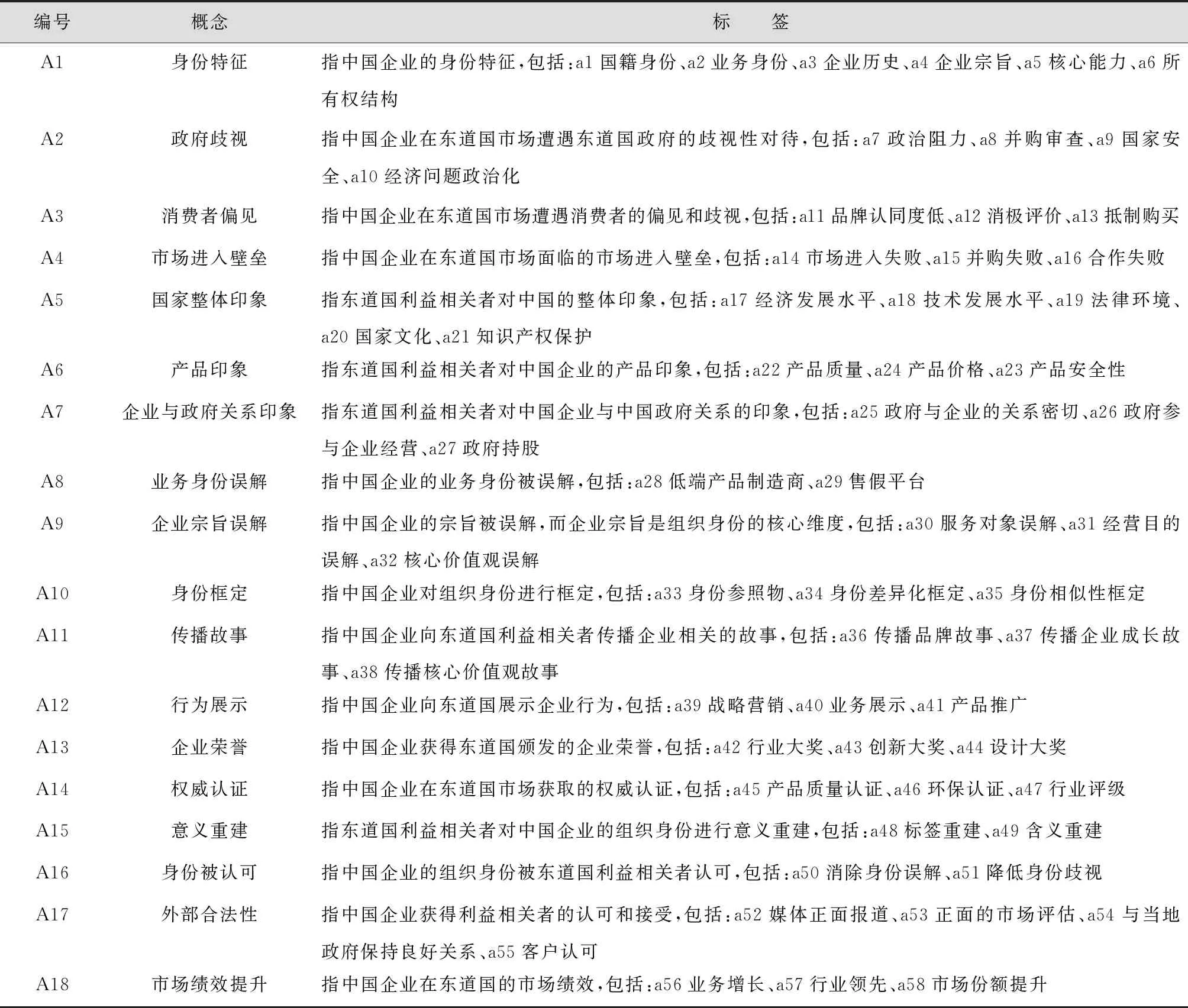

1.开放性编码

开放性编码包括“贴标签”、“概念化”和“范畴化”三个步骤。“贴标签”是指对原始数据进行最初级别的凝练,一般使用编码条目中的核心词汇表达数据含义(编码前缀为“a”)[19]。“概念化”是在“贴标签”的基础上进一步将相同含义的标签升级为概念,提高原始数据的理论化水平(编码前缀为“A”)。通过上述编码,从原始数据中得到18个概念和58个标签,编码结果如表2所示。

表2 开放性编码形成的标签和概念

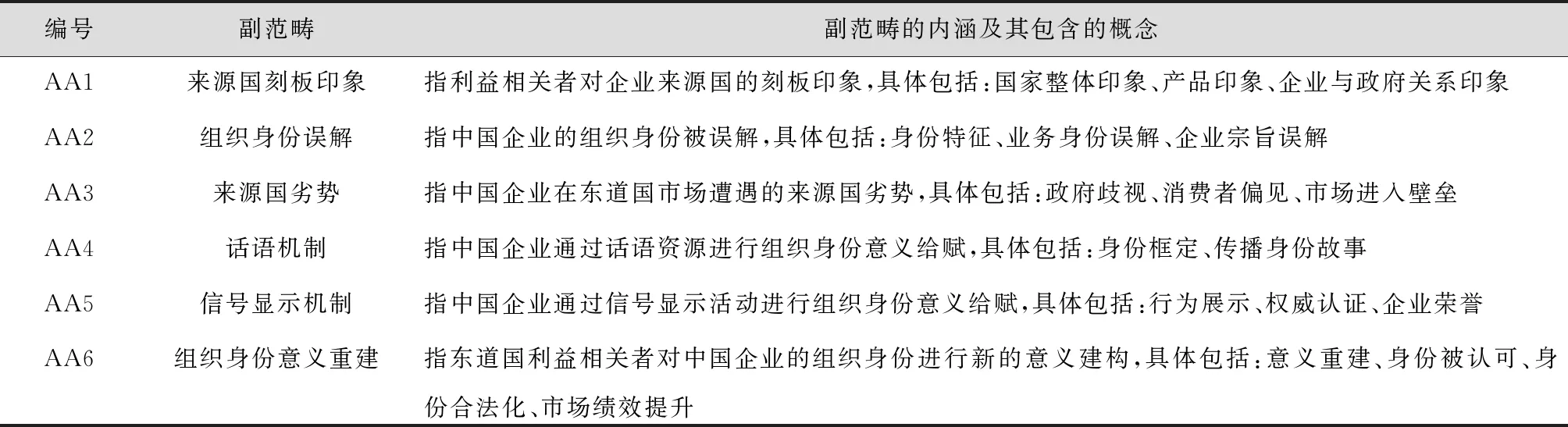

第三步,“范畴化”,即把同一现象或相同类属的概念升级为范畴,从而进一步提升数据的理论化水平(编码前缀为“AA”)。根据上述编码程序对概念进行分析和归类,本文将18个概念归纳为6个副范畴,编码结果如表3所示。

表3 开放性编码形成的副范畴

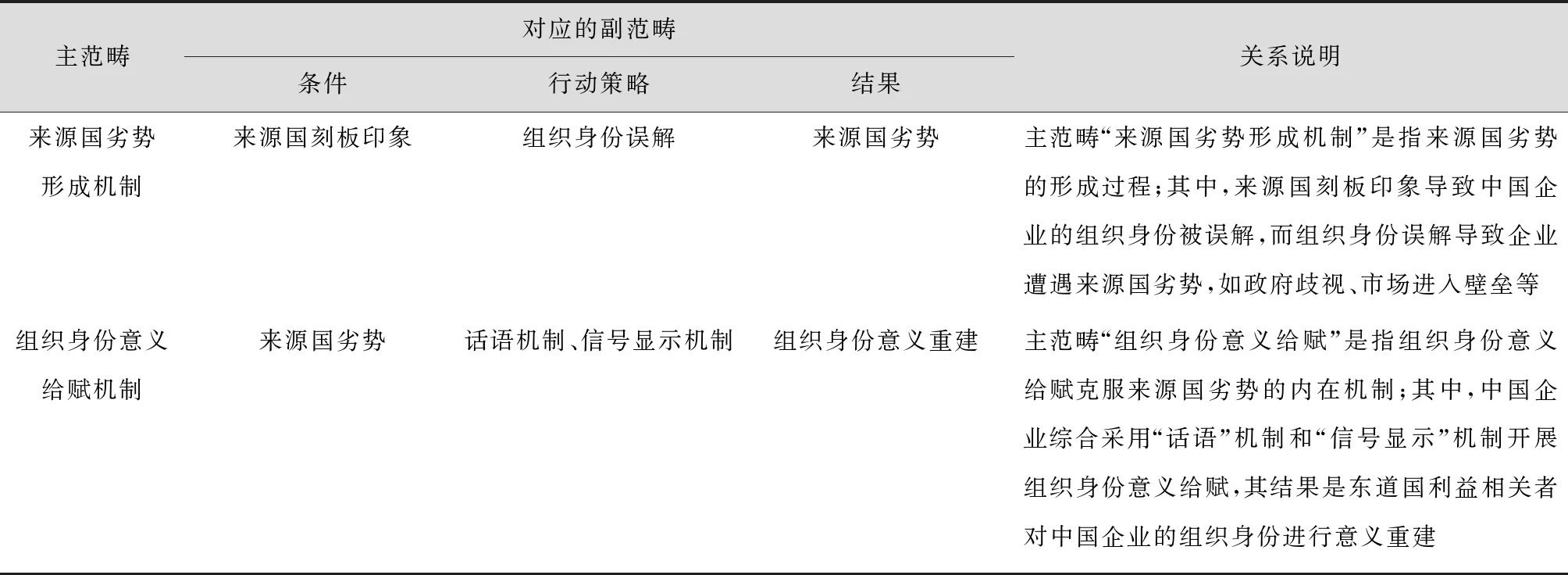

2.主轴性编码

借助“条件→行动/互动策略→结果”典范模型对副范畴之间的逻辑关系进行归纳。“来源国刻板印象”“组织身份误解”“来源国劣势”三个副范畴进一步被归纳为主范畴“来源国劣势形成机制”。“来源国劣势”“话语机制”“信号显示机制”和“组织身份意义重建”被归纳为主范畴“组织身份意义给赋机制”,编码结果如表4所示。

表4 主轴性编码形成的主范畴

(3)选择性编码。选择性编码是指在开放性编码和主轴性编码的基础上进一步选择核心范畴,用核心范畴囊括所有概念、副范畴和主范畴,最终构建围绕核心范畴的理论模型。鉴于本文旨在从组织身份视角归纳来源国劣势的形成机制及其克服机制,而主轴性编码阶段形成的两个主范畴“来源国劣势形成机制”和“组织身份意义给赋机制”已经能够囊括所有概念和范畴,因此本文将其进一步升级为核心范畴。

四、研究发现

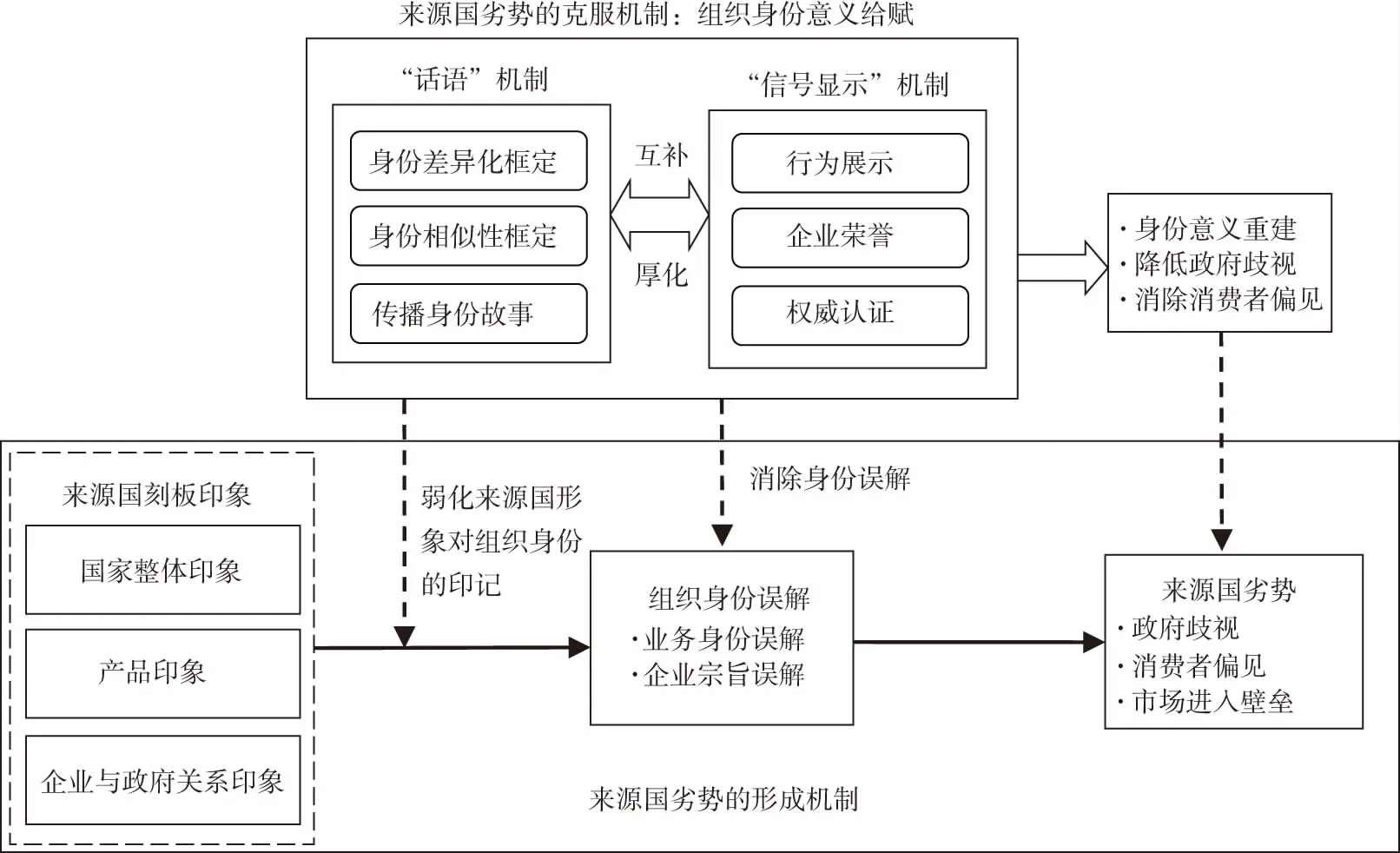

通过上述数据分析过程,本文得出以下研究发现:(1)从来源国劣势的形成机制看,负面的来源国刻板印象导致中国企业的组织身份被误解,进而导致中国企业遭遇来源国劣势;(2)从来源国劣势的克服机制看,中国企业通过组织身份意义给赋机制克服来源国劣势,其目的是弱化来源国对组织身份的负面“印记”,消除身份误解,促使东道国利益相关者对“中国企业是谁”进行意义重建,进而降低歧视危害;(3)组织身份意义给赋包括“话语”机制(身份框定、传播身份故事)和“信号显示”机制(行为展示、企业荣誉和权威认证),且两种机制呈现“互补”和“厚化”的关系。本文研究发现的整合框架如图1所示。

图1 基于组织身份视角的来源国劣势形成机制与克服机制

(一)来源国劣势的形成机制

来源国刻板印象是东道国利益相关者对跨国企业的来源国持有的刻板印象。已有研究表明,来源国刻板印象常常是东道国利益相关者判断来自特定国家企业的生产能力、产品品质、行为方式、合法性等方面的重要线索。换言之,东道国利益相关者如何感知跨国企业往往取决于其如何感知跨国企业的母国。与发达国家跨国企业国际化常常享受积极的来源国刻板印象不同,来自经济、技术欠发达国家的EMNEs国际化常常面临负面的来源国刻板印象[3]。例如,负面的产品印象导致中国企业的组织身份被误解为“低端产品制造商”,如联想在进入发达国家市场初期被东道国利益相关者视为“低端个人电脑公司”,海尔被视为“低端冰箱制造商”。其次,负面的企业与政府关系印象导致中国企业的经营目的和服务对象等身份特征被误解。例如,中国企业对发达国家的投资常常遭遇东道国政府歧视,一个重要原因是东道国政府认为中国企业与政府关系紧密,导致企业的经营目的和服务对象受到质疑。中远在试图并购美国长滩码头时遭遇严峻的来源国劣势,因为中远的组织身份被污名化为“中国的海军”和“解放军的桥头堡”,导致并购遭遇失败。综上所述,本文提出:

命题1:来源国刻板印象导致EMNEs的组织身份被东道国利益相关者误解,由此导致企业遭遇来源国劣势。

(二)来源国劣势的克服机制:组织身份意义给赋

数据分析表明,为了克服由组织身份误解引致的来源国劣势,中国企业通过组织身份意义给赋机制向东道国利益相关者沟通和解释真实、积极的组织身份,弱化来源国刻板印象对组织身份的负面印记,消除身份误解。案例分析表明,中国企业综合、迭代地使用“话语”机制(包括身份框定、传播身份故事等)和“信号显示”机制(包括行为展示、企业荣誉和权威认证等)开展组织身份意义给赋。

1.“话语”机制

“话语”机制是将“语言”作为组织身份的载体和媒介,向东道国利益相关者进行身份释义的活动[40]。案例分析表明,“话语”机制主要包括身份框定和传播身份故事。第一,身份框定,包括两种框定方式:一是身份差异化框定,即突出企业与其他中国企业的不同之处[41]。海尔将自己框定为“最创新的中国企业”,联想将自己框定为“最具国际化的中国企业”,从而使自己与其他中国企业进行区分。联想、海尔、中远等均将自己框定为“国际企业”,而不仅仅是“中国企业”,目的是弱化利益相关者对“中国企业”身份标签的负面感知。身份差异化框定能够减弱母国形象对跨国企业组织身份的“印记”,帮助企业塑造与来源国刻板印象不同的差异化身份,弱化利益相关者的负面感知。二是身份相似性框定,即突出企业与东道国本土企业的相似之处。阿里巴巴在进入发达国家市场初期将自己框定为“中国的亚马逊”,进而让东道国利益相关者更容易理解其组织身份。海尔和万向都通过本土化战略塑造东道国本土企业身份,将“海尔美国公司”和“万向美国公司”框定为美国本土企业,而不是“中国企业”。突出与东道国本土企业的相似性能够提高中国企业组织身份的“可理解性”和“可接受性”,特别是提高认知合法性。身份框定与桑托斯和艾森哈特(Santos & Eisenhardt,2009)的“采用模板”类似,即采用其他领域被利益相关者广为理解和接受的认知模式传达组织身份,从而使受众既感到熟悉(身份相似性)又感觉新颖(身份差异性)[42]。

第二,传播身份故事。数据分析表明,在进行身份框定之后,中国企业通过传播故事的方式(即将身份嵌入在故事中)向东道国利益相关者给赋组织身份[41]。桑托斯和艾森哈特(2009)认为,传播故事是一种有效的沟通方式,是因为故事“传递的信息令人难忘”[42]。例如,案例企业通过传播“企业成长故事”向东道国利益相关者描述企业“过去是谁”和“现在是谁”,以及企业如何从过去成长到现在。联想向东道国利益相关者传播企业如何从中科院计算机研究所的“警卫传达室”创立的小型科技公司成长为“全球最大的个人电脑公司”的故事。这一故事嵌入了联想的两个身份:一是过去的身份,即弱小的“中国科技公司”;二是现在的身份,即“全球最大的个人电脑公司”。对此,英国著名杂志《经济学人》对该故事进行了报道。万向通过传播“奋斗十年添个零”的故事向利益相关者宣讲企业如何从一家“农机修配厂”成长为一家营收超千亿的“中国最大的汽车零部件供应商”。海尔也通过传播企业如何从“濒临破产”的冰箱厂成长为“全球白色家电第一品牌”的故事来给赋过去的组织身份和现在的组织身份。

2.“信号显示”机制

数据分析表明,中国企业不仅通过语言进行身份释义,同时通过行为展示、获取荣誉和权威认证等信号显示活动为身份声明进行“背书”(endorsement)。具体而言,“信号显示”机制包括“行为展示”“企业荣誉”和“权威认证”[41]。第一,案例企业通过行为展示进行身份显示。“组织是谁”不仅取决于组织说什么(语言),更取决于组织做什么(行为)[41]。因此,向外界展示特定的组织行为能够帮助东道国利益相关者建构“中国企业是谁”。例如,联想和海尔通过展示企业的创新投入和创新成果来给赋“创新企业”身份,消除“低端产品制造商”的身份误解。第二,案例企业通过在东道国获取荣誉进行身份显示。本文中的企业荣誉是指东道国权威机构向中国企业颁发的荣誉,这些荣誉代表了东道国利益相关者对中国企业的高度认可,成为其他利益相关者判断中国企业组织身份的依据[41]。东道国权威机构颁发的荣誉可信性相对高,能够为企业的身份声明“背书”。例如,海尔通过获取东道国权威机构颁发的荣誉显示“创新企业”身份。2010年海尔被美国《新闻周刊》评选为“全球十大创新公司”,也是全球家电行业中唯一一家入选的企业。这些企业荣誉充分向外界显示了海尔的“创新企业”身份,成为东道国利益相关者感知和理解海尔“创新企业”身份的依据。阿里巴巴通过获得世界零售大会最高奖项“年度最佳零售商”向外显示“全球领先的电子商务及网络技术公司”身份,消除东道国消费者对其作为“售假平台”的身份误解。第三,通过权威认证进行身份显示。与企业荣誉类似,权威认证也代表了东道国利益相关者对中国企业的认可,能够成为其他利益相关者判断中国企业组织身份的依据。权威认证能够为企业身份声明进行“背书”,提高企业身份声明的可信性[41],同时弱化负面的来源国刻板印象对组织身份的负面“印记”。例如,海尔通过权威认证显示其“优质产品”和“创新企业”的身份特征。联想通过获取权威的第三方认证证明其产品的优质性、安全性以及创新性。综上所述,本文提出:

命题2:EMNEs通过组织身份意义给赋机制克服来源国劣势,其目的是消除身份误解;组织身份意义给赋包括“话语”机制(身份框定、传播身份故事)和“信号显示”(行为展示、企业荣誉和权威认证)机制。

(三)组织身份意义给赋的过程:“互补-厚化”组合过程

进一步对组织身份意义给赋的过程进行分析表明,EMNEs组织身份意义给赋是一个“互补-厚化”相组合的过程。“互补”过程是指“话语”机制和“信号显示”机制相互补充,缺一不可,综合采用能够产生协同效应。因此,中国企业综合采用两种机制开展组织身份意义给赋。一方面,仅采用“话语”机制向东道国利益相关者陈述组织身份而不做出相应的信号显示行为,将难以促使东道国利益相关者认可和接受中国企业的身份声明。另一方面,相同的信号显示活动可能包含多重含义,企业需要使用语言来解释信号显示的含义,因此仅采取信号显示机制向外展示组织身份,而不使用语言对其进行阐释和框定,将难以促使利益相关者对跨国企业的组织身份形成企业期望的理解。例如,联想在对“国际企业”身份进行意义给赋时,不仅通过演讲、故事等话语资源陈述组织身份,同时采取国际化战略、全球业务布局等行为显示“国际企业”身份。其次,组织身份意义给赋也是一个不断“厚化”的过程。“厚化”(thickening)是一个“由薄变厚”(thin-to-thick)的过程[43],是指前一阶段的要素对后一阶段的要素进行强化的过程,类似于“滚雪球”[41]。组织身份意义给赋的“厚化”是指企业前一阶段的意义给赋对后一阶段的意义给赋进行强化,从而使意义给赋的强度和效果不断增强。“厚化”过程表明,组织身份意义给赋是一个持续的过程,需要一定的时间完成。例如,尽管从2004年开始联想就向外声明“卓越的个人电脑公司”身份,但此时东道国媒体和消费者仍将联想视为“低端电脑公司”。此后联想持续通过技术创新和产品创新提高产品质量和科技含量,并通过传播故事等话语资源陈述组织身份,最终得到东道国消费者的认可。可见,组织身份意义给赋需要跨国企业持续不断通过“话语”机制和“信号显示”机制逐渐改变东道国利益相关者的认知。综上所述,本文提出:

命题3:组织身份意义给赋是一个“互补-厚化”相结合的过程,EMNEs迭代地使用“话语”和“信号显示”两种机制开展组织身份意义给赋。

(四)克服来源国劣势:组织身份意义重建与合法性获取

案例分析表明,通过组织身份意义给赋,东道国利益相关者对“中国企业是谁”形成了新的认知(即组织身份意义重建),进而消除身份误解,帮助中国企业获取外部合法性,克服来源国劣势。例如,在联想和海尔的案例中,意义给赋前两家企业被东道国利益相关者视为低端产品制造商,并对其产品质量和安全持怀疑态度;意义给赋后,联想“卓越的个人电脑公司”身份得到利益相关者认可,海尔作为“优质产品公司”和“创新企业”也得到东道国消费者的认可,获得东道国消费者的合法性认可。在中远的案例中,通过组织身份意义给赋,东道国利益相关者对中远的经营目的和服务对象进行新的意义建构,消除了身份误解,中远最终成功获得长滩码头的经营权。其次,组织身份意义给赋不仅有助于消除身份误解,还能够帮助中国企业塑造良好的外部形象,提升企业声誉。例如,阿里巴巴、中远成功向东道国利益相关者给赋积极的组织身份,不仅降低了东道国政府和消费者的歧视,同时提高了企业的外部声誉。综上所述,本文提出:

命题4:组织身份意义给赋的结果是东道国利益相关者对EMNEs的组织身份进行意义重建,消除身份误解,获取外部合法性,进而克服来源国劣势。

(五)所有权结构对来源国劣势形成机制与克服机制的影响

进一步的案例分析表明,中国企业在东道国面临的来源国劣势以及通过组织身份意义给赋克服来源国劣势的难度也因企业所有权结构差异而不同。具体而言,具有国有控股所有权结构的企业在东道国市场遭遇的来源国劣势更为显著,且克服来源国劣势的难度也更大。例如,作为中国的国有企业,中远在试图并购美国长滩码头时面临严峻的来源国劣势,直接导致企业的并购活动遭遇失败。2001年中远宣布收购美国洛杉矶长滩废弃的军用码头,希望借此扩大在美业务,但由于中远作为“国有企业”,《华盛顿时报》将中远污名化为“中国的海军”和“解放军的桥头堡”,最终在美国政府和媒体的压力下中远不得不放弃并购。相比之下,海尔、万向等民营企业在美国市场遭遇的基于政府歧视的来源国劣势相对较小。在克服来源国劣势方面,国有企业比民营企业面临更大挑战。例如,中远在对“国有企业”身份的真实含义进行意义给赋时面临的挑战显著高于民营企业,因为东道国政府、媒体和社会公众对“国有企业”持有的负面感知更为稳定和持久。为克服来源国劣势,中远连续开展了密集的组织身份意义给赋活动,最终才促使东道国政府和媒体对中远的组织身份形成正确的认知。相比之下,民营企业在克服由“企业与政府关系”引起的来源国劣势方面面临的挑战较小。综上所述,本文提出:

命题5:企业所有权结构会影响来源国劣势的强度及其克服难度;相比民营企业,国有企业在东道国面临更大的来源国劣势,且克服来源国劣势的难度也更高。

五、结论与启示

来源国劣势是EMNEs对发达国家开展直接投资面临的独特挑战,如何克服来源国劣势已经成为近年来国际商务学者关注的重要问题。本文以五家中国跨国企业作为研究对象,从“组织身份”视角归纳来源国劣势的形成机制及其克服机制,得出以下研究结论:(1)从组织身份视角看,来源国劣势主要由组织身份误解引起,而组织身份误解本质上是东道国利益相关者根据EMNEs的来源国对其组织身份进行评判的结果。(2)EMNEs通过组织身份意义给赋克服来源国劣势,其目的是消除身份误解,促使东道国利益相关者对EMNEs的组织身份进行意义重建。(3)EMNEs综合使用“话语”机制和“信号显示”机制开展组织身份意义给赋。“话语”机制和“信号显示”机制相互补充、持续厚化。(4)相比民营企业,国有企业在东道国面临更严峻的来源国劣势,且通过组织身份意义给赋克服来源国劣势的难度也更高。

本文的理论贡献包括三方面:(1)从组织身份视角归纳来源国劣势的形成机制,为解释来源国劣势现象提供微观基础。在来源国劣势的形成机制研究方面,已有研究大都笼统地将来源国劣势归因于母国制度环境,但并未详细阐释母国制度环境具体如何影响跨国企业。本文综合从环境层面和组织层面(组织身份)解释来源国劣势的形成机制,归纳母国制度环境影响跨国企业组织身份的内在机制,进而细化了来源国劣势的形成过程。(2)为EMNEs如何克服来源国劣势提供组织身份意义给赋视角。尽管学术界普遍认同来源国劣势对EMNEs国际化产生负面影响,但当前学术界对EMNEs如何克服来源国劣势仍然缺乏充分理解。拉马钱德兰和潘特(2010)认为EMNEs可以通过组织身份机制在东道国市场克服来源国劣势[1],但该研究并未对组织身份机制克服来源国劣势的内在过程进行实证研究。本文将意义给赋理论引入跨国企业组织身份机制中,探究EMNEs如何在组织身份变革之后进一步开展组织身份意义给赋,深化了已有研究。(3)对意义给赋理论而言,本文综合从“话语”机制和“信号显示”机制视角归纳跨国企业开展意义给赋的具体策略和过程,深化了意义给赋相关理论。例如,已有意义给赋研究重点关注“话语”机制,强调管理者的言语、修辞和释义能力的重要性[32],但采用单一的意义给赋策略降低了意义给赋的效果。本文认为,话语资源的使用需要得到信号显示活动的支持才能更加有效,因为组织身份意义给赋并不仅仅是一种话语活动,更需要跨国企业借助行为展示、权威认证等信号显示机制支持身份声明。

从实践意义看,本文对EMNEs如何在发达国家克服来源国劣势具有启示意义。本文认为,克服来源国劣势需要EMNEs弱化来源国刻板印象对组织身份的负面印记,向东道国利益相关者沟通和传播企业的身份特征,促使利益相关者对企业的身份认知从误解到正确认知,从消极认知到积极认知。具体而言,EMNEs可以综合采用“话语”机制和“信号显示”机制开展组织身份意义给赋,进而克服来源国劣势。例如,EMNEs首先可以对组织身份进行框定,一方面强调组织身份的独特性,降低负面的来源国刻板印象对组织身份的印记,另一方面强调组织身份的相似性,提高企业的“可理解性”。身份框定之后可以进一步通过故事传播组织身份,如传播企业成长故事、创始人的核心价值观等。其次,EMNEs可以借助信号显示活动为组织身份声明进行“背书”,如行为展示、在东道国获取荣誉和权威认证,进而为身份声明提供支持。更为重要的是,仅仅采用“话语”机制或仅仅采用“信号显示”机制都会降低组织身份意义给赋的效果,因为两种机制相互补充、缺一不可,因此,中国企业应该综合采用两种机制开展组织身份意义给赋。此外,对于国有企业而言,企业在进入东道国市场时应特别重视因为“国有企业”身份而遭遇的来源国劣势,因为东道国利益相关者对“国有企业”身份的歧视更为显著。对此,国有企业需要积极向东道国利益相关者解释企业的经营目的和服务对象,消除身份误解和歧视。

本文在样本选择、数据来源以及研究情境等方面存在一定局限。从样本选择看,本文所选的案例均为大型企业,国际化程度较高、影响力广泛,案例选择的特殊性可能限制研究结论的普适性。其次,在数据来源方面,本文主要采用公开的二手数据,缺乏一手数据。因此,未来研究可以对企业管理者进行深度访谈,获取一手数据,进而对案例企业开展组织身份意义给赋的细节进行刻画。第三,从研究情境看,本文主要探究EMNEs进入发达国家面临的挑战,但EMNEs在进入其他新兴市场或发展中国家时面临的来源国劣势可能较低,甚至能够“享受”来源国优势,因此未来研究可以进行跨情境的比较研究。此外,组织身份意义给赋不仅有助于EMNEs克服来源国劣势,也有助于企业克服外来者劣势[41],因为导致外来者劣势的一个重要诱因是东道国利益相关者对“外国企业”组织身份的不熟悉和误解。因此未来研究可以探究组织身份意义给赋克服外来者劣势的内在机制。