防灾公园空间结构有效性研究

——以苏州市姑苏区为例

2020-07-07屠梦慈陈德超

屠梦慈, 朱 颖, 陈德超

(苏州科技大学 建筑与城市规划学院,江苏 苏州215011)

汶川地震后,防灾公园成为了城市安全建设的重要基础设施[1],也是当前城市基础设施功能中重要的修补和完善对象之一[2]。 “平灾结合”是防灾公园的主要建设途径[3-4],这种建设方式往往将“城市综合型公园空间”直接转换为“防灾公园空间”,默认了城市公园的空间结构能够有效的满足防灾避难需求,再辅助相关防灾设施,形成“城市公园+防灾设施=防灾公园”的主要建设方式[5]。 然而,由于平时与灾时对公园的需求不同,因此公园空间结构能否满足灾时的防灾避难需求,尚值得探讨。

灾时人群的避难行为方式会受到平时人群对空间感知的影响[6-7],因此平时人群对防灾公园空间感知将会极大影响其在防灾时的效能。防灾公园空间结构的有效性,主要体现在其内部空间集散功能。因此,通过对防灾公园内部空间集散功能进行梳理,可以理清其空间结构情况。 空间句法是当前研究空间结构有效性、适宜性的最佳方法[8],并在城市空间[9]、建筑空间[10]和园林空间[11]分析中广泛运用,认为空间作为整体参与到人群社会生活之中,空间整体的结构形态决定着人群认知,从而对人群行为产生巨大的影响[12]。 以此理论为基础并体现其技术的Depthmap 分析软件,从人群行为的角度,分析公园的空间特点和模拟人群分布情况[13]。本文以“综合公园空间结构”等于“防灾公园空间结构”的假设为前提,运用空间句法建模研究苏州姑苏区6 个防灾公园,分析城市公园空间转换为防灾公园空间的适宜性和有效性,验证当前假设的合理性,并量化对比苏州防灾公园空间结构有效性高低,以期为城市防灾公园改造提供借鉴。

1 研究区概况

姑苏区位于苏州市的中心区域,是苏州历史文化名城的核心部分,延续了传统的水陆并行、河街相邻的“双棋盘”格局,其空间街坊密布、拓扑复杂,具有巷道空间狭窄和视线不畅的缺点,防灾设施建设的空间基础存在严重不足,因此防灾公园建设成为其防灾建设的主要内容。 同时,姑苏区位于苏州9 大活断层的苏州-无锡断裂带与湖苏断裂带附近[14],一旦发生地震将对其城区安全产生重大影响。 因此,其防灾公园效能的提升已成为当前姑苏区城市基础建设的重中之重。截止2017 年,姑苏区已建成的防灾公园8 处(见表1)。这些公园均在原有公园基础上通过增设防灾设施形成其现有的防灾空间,其原有内部空间结构是否适用于防灾公园空间需求值得深入探究。

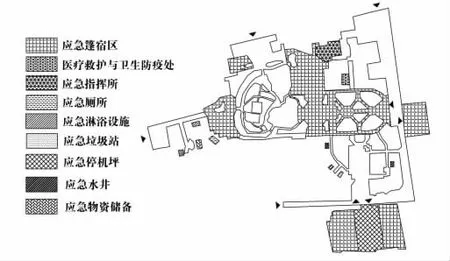

表1 苏州市姑苏区防灾公园一览表

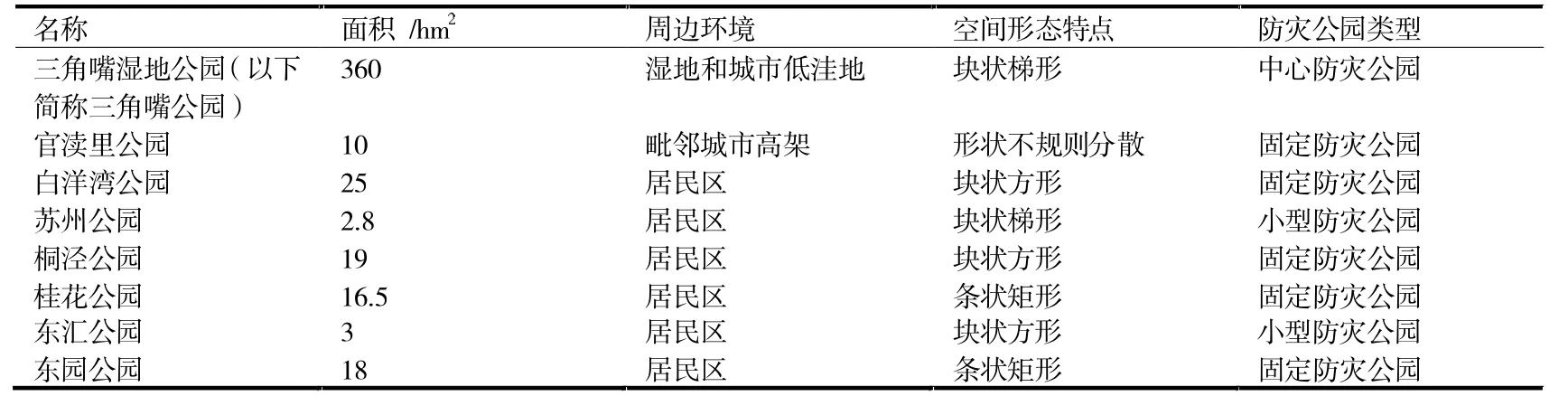

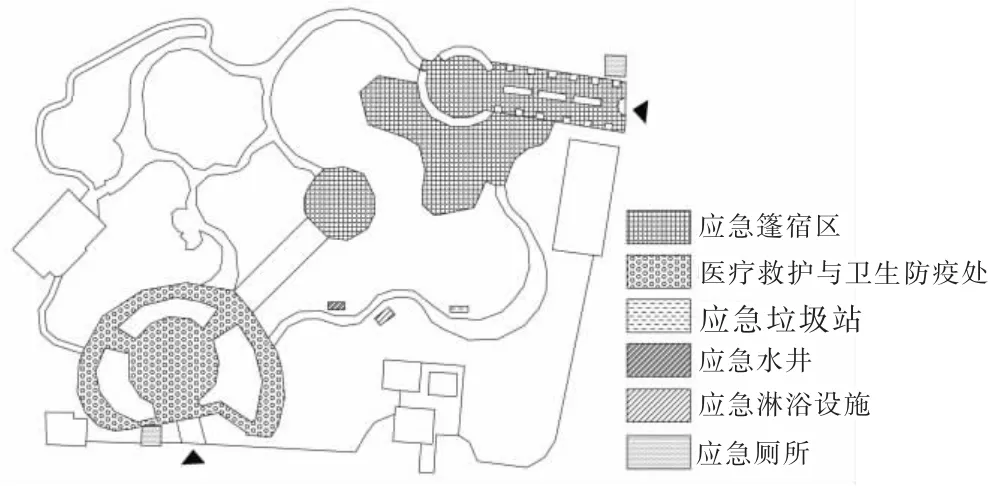

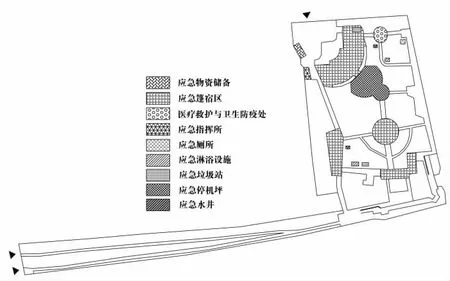

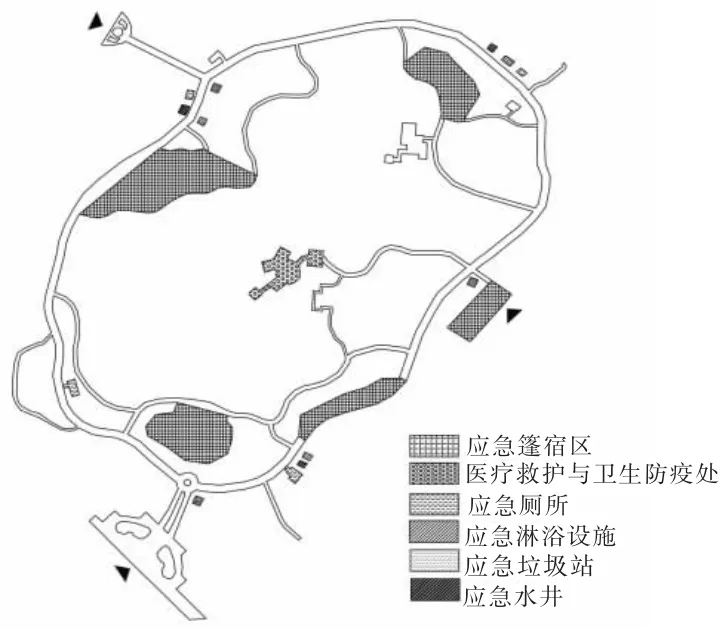

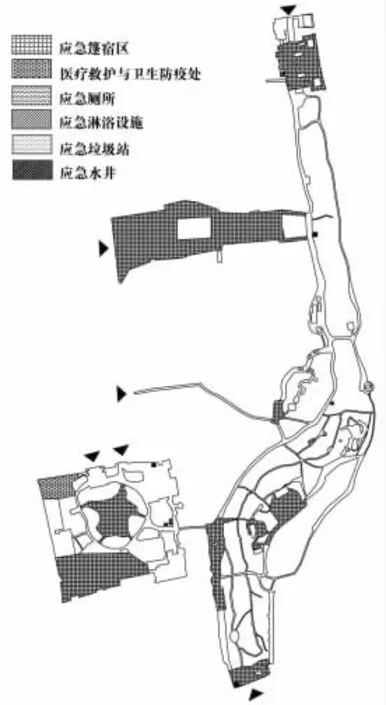

在对苏州姑苏区防灾公园布局分析的基础上,基于各公园服务域内空间特点、周边用地、空间形态等综合分析,选取了以下六个服务域空间布局良好且具有典型性的防灾公园作为样本进行研究(图1 至图6)。

图1 东汇公园防灾功能分区图

图2 桂花公园防灾功能分区图

图3 苏州公园防灾功能分区图

图4 桐泾公园防灾功能分区图

图5 白洋湾公园防灾功能分区图

图6 东园公园防灾功能分区图

2 基于空间句法的防灾公园空间结构研究方法

在空间分析前,通过调研进行实地空间感知,得到防灾公园空间中供人群使用的空间范围,同时结合公园防灾平面图和卫星遥感对公园人群使用空间进行CAD 建模。 考虑到人群对于空间的感知情况,分别建立视线网格(Visibility Graph)模型和轴线(Axial Graph)模型对公园空间进行抽象概括,以考察集散节点和疏散路径两种不同的空间使用方式[15],并导入Depthmap 软件进行相关指标计算。在视线网格模型分析的基础上,使用Depthmap 进一步建立空间中智能行动者(EVAS)分析模型,通过放置以“感知—行动”规律进行空间运动的智能代理(Agent)进行公园空间的人群模拟分析,进而得出人群分布与公园空间结构的内在联系。 综合考虑防灾公园结构的特点,本文选取以下四个指标进行计算:

(1) 整合度:该指标是一个优化算法,计算空间节点在整体系统拓扑中被其他所有空间到达的步数,用于评判集散节点空间的被到达能力的强弱。整合度越高,空间可达性越高[16]。根据空间句法的定义,假设s为s为空间系统中单元空间的数量,i为空间拓扑中的一个节点,MD代表着系统中子空间到达其他所有空间的拓扑路数总和的平均值,则该节点i的整合度的计算公式为

(2)穿行度:指单一空间被周边空间节点间最短路径覆盖的次数,是选择度的优化算法[16]。用于评判疏散路径空间被通过能力的强弱。 穿行度越高,空间交通性越高[17]。 根据空间句法的定义,若Nach 代表穿行度,Choice 代表选择度,R代表参与计算的系统拓扑半径,TD 代表全局深度,其计算公式为

(3)连接度:指与某空间节点直接相连的节点的数量,计算时可直接通过软件进行数量统计。 用于评判集散节点空间相互连接能力的强弱。 连接度越高,空间渗透性越高。

(4)协同度:指局部空间整合度与全局整合度的相关性指数大小,使用Depthmap 对不同拓扑半径内的整合度数值进行相关性计算,用于评判整体空间与局部空间的融合能力。协同度越高,空间整体协同性越高。

3 姑苏区防灾公园空间结构有效性研究

防灾公园空间结构的有效性,受到空间结构中集散节点与疏散路径的效能高低,以及防灾功能与空间特征是否匹配这两点因素的影响。 因此,分别从集聚、疏散效能的角度分析其空间特征,并通过人群模拟分析其功能与空间的匹配程度。

3.1 集聚效能分析

空间的集聚效能指个体空间在其整体结构中集聚人流的能力,体现在空间的可达性和协同性两个方面,使用整合度和协同度进行表达。 在研究整合度指数时,通过选取其平均值、最大值和标准偏差,分别计算公园空间可达性的平均水平、最高水平和离散情况进行对比,以客观评价不同结构的可达性。

3.1.1 整合度

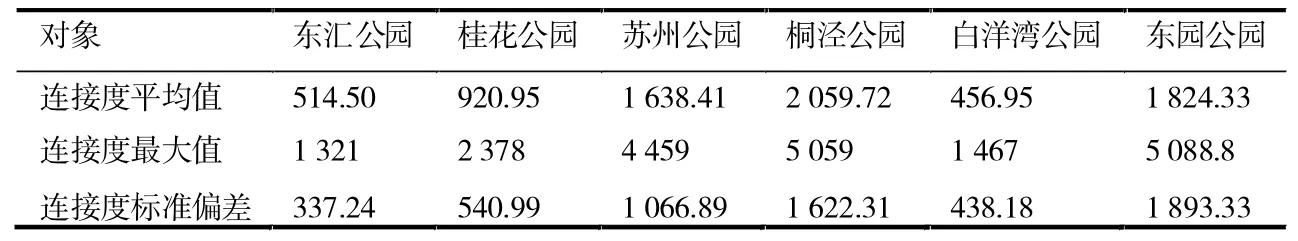

整合度代表着空间被到达能力的强弱,整合度越高的空间可达性越高。 通过对整合度的分析和整理(见表2),发现桂花公园、苏州公园、桐泾公园空间的平均值和表明公园内空间的平均防灾集聚能力高于东汇公园、白洋湾公园、东园公园。 其中苏州公园的平均值和标准偏差均最高,即空间的平均可达性最高,两极数据相差程度最大,集聚核心空间能够最大限度的集聚人群,集聚效果最为明显。

表2 姑苏区防灾公园整合度统计表

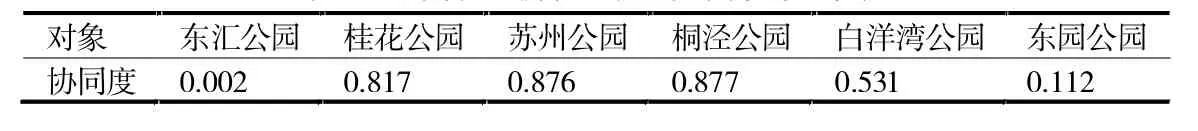

3.1.2 协同度

协同度是公园局部空间与整体空间的相关性数值,代表着空间被人群快速理解的程度。 协同度越高的空间,人群越容易通过局部理解整体空间结构,则整体空间的人流集聚能力越强。 如表3 所列,通过对六个公园的协同度分析,发现苏州公园和桐泾公园的协同度均非常高,说明其空间整体结构易于快速集聚人群。而东汇公园、白洋湾公园和东园公园的空间协同性较差,说明其空间整体结构较为松散,不易于人群的快速集聚。

表3 姑苏区防灾公园协同度统计表

3.2 疏散效能分析

空间的疏散效能指个体空间在其整体结构中疏散人流的能力,根据不同的空间形态,又分为作为疏散路径的线形空间的交通性和作为集散节点的面状空间的渗透性两个方面,使用穿行度和连接度进行表达。 与整合度分析相同,在分析时取平均值、最大值和标准偏差研究数据的平均水平、最高水平和离散情况,以做出客观全面的分析。

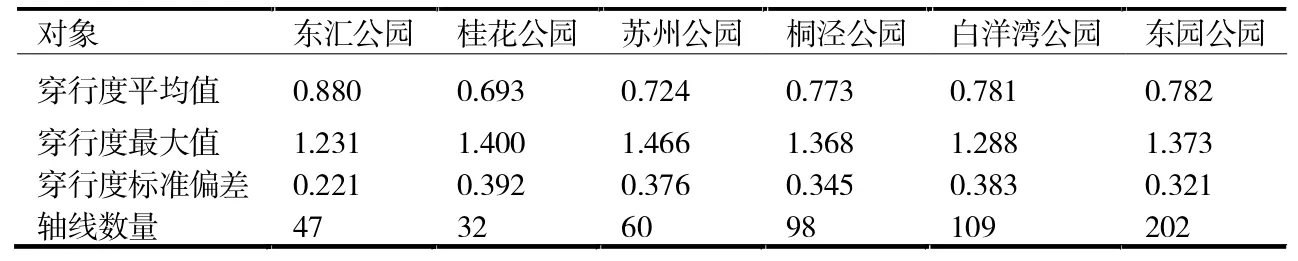

3.2.1 穿行度

穿行度代表着疏散路径在整体结构中被最短的交通流线所穿过的次数,一般通过轴线模型法进行计算。如表4 所列,通过对穿行度数值的整理,可以得出各公园疏散通道的特点和差异。 从表中发现桂花公园轴线数量和平均值最小,标准偏差最大,说明其整体空间更加依赖重要通道完成疏散,整体结构的疏散能力较弱。而东汇公园则正好相反,更加偏向于多路线疏散方式,整体疏散能力强。 对比各空间穿行度最大值和标准偏差可以发现,白洋湾公园标准差和平均值较高,最大值却偏低,说明其内部疏散通道交通性差异非常明显,部分通道疏散能力过低。

表4 姑苏区防灾公园穿行度统计表

3.2.2 连接度

连接度代表着节点与周边空间相连的程度,通过比较空间连接度的高低,可以评判出公园集散节点疏散能力的强弱。 如表5 所列,通过整理发现在面积相似的情况下,苏州公园、桐泾公园和东园公园空间的连接度平均值和标准偏差均较高,说明这三个公园里有着疏散能力较强较好的集散空间。 白洋湾公园空间连接度的平均值和标准偏差最低,说明其集散空间的疏散能力较弱,集聚于此的人群不易再次疏散出去。

表5 姑苏区防灾公园连接度统计表

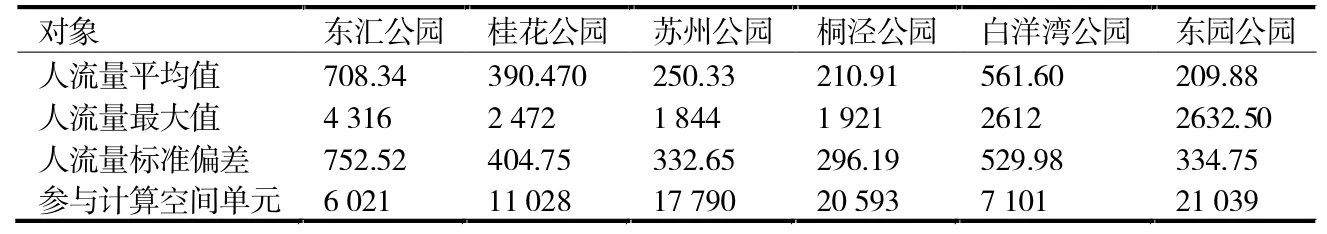

3.3 人群行动模拟分析

人群行动模拟分析中,通过建立空间中智能行动者(EVAS)分析模型,在不同公园中放入相同流量的智能代理(Agent),设定相同的视野、转折步数和运算次数进行模拟,得出人群活动的情况和方式[14],并以此为基础分析灾时人群行为。 通过假设公园每秒进入10 人,进行500 s 模拟的数量统计(见表6),发现东汇公园和白洋湾公园平均值最高,苏州公园、桐泾公园和东园公园平均值较低,说明在相同人数进入公园空间避难的情况下,东汇公园、白洋湾公园空间拥挤程度较高。 比较人流量的最大值和标准偏差,发现东汇、白洋湾公园的园内人流最大值和标准差较大,表明其空间结构导致了人流分布不均,灾时易产生拥挤;而桐泾、东园和苏州公园的人流分布相对均匀,灾时不易产生拥挤现象。 同时,发现东汇公园、桂花公园、白洋湾公园和东园公园中人流较高的空间与其空间大小、防灾功能均存在一定的错位现象,证明这些公园空间结构和功能布局存在一定问题,使得防灾有效性受到影响。

表6 姑苏区防灾公园人群行动模拟流量统计表

4 结论和讨论

4.1 结论

(1) 从集聚效能分析中,发现苏州公园整合度平均值、最大值和标准差最高,桂花公园、桐泾公园次之,说明三者整体可达性较强;同时,协同度也是此三者处于较高数值水平,说明三者的空间结构融合性也较为良好,由此推断出苏州公园、桂花公园和桐泾公园的空间集聚效能处于较高的水平。

(2) 在疏散效能的分析中, 发现东汇公园的穿行度平均值最高且标准差最低, 说明其整体通道分布均匀,而苏州公园的穿行度最大值最大,说明其中存在重要的避难通道;同时发现苏州公园、桐泾公园和东园公园连接度的平均值、最大值和标准差均相对较高,因此说明其中也存在重要的避难节点。 综上所述,推断苏州公园、桐泾公园的空间节点、避难通道穿行效能均较好,而东汇公园、东园公园分别具有通道和节点的一项疏散优势。

(3) 通过人群模拟分析,发现当前各防灾公园避难人流数量的拥挤程度呈现“苏州公园和桐泾公园的拥挤程度最低,东汇公园和白洋湾公园拥挤程度最高”的情况,这是由于其不同的空间尺度和拓扑结构促成了不同类型的人群分布方式,因此间接导致了避灾时的人群流线不畅和空间拥堵。

(4) 综上所述,发现苏州公园,桐泾公园的空间结构基本满足了防灾公园的快速可达和疏散需求,而东汇公园、桂花公园、白洋湾公园和东园公园的空间结构在不同程度上出现了部分场地或通道的防灾疏散不畅和集聚场地可达性不高等问题,仅依靠原有公园空间结构不能满足人群快速避难需求,需要通过对结构的微调进行改善。 因此,当前建设中仅仅通过增加防灾设施改造形成“平灾结合”的防灾公园的改造方式在空间结构层面存在较大的问题。 “城市公园空间结构”与“防灾公园空间结构”在建设中不能画上等号,依然需要对空间结构进行优化和调整。

4.2 讨论

(1) 本文提出了防灾公园空间结构有效性的量化分析方法并量化对比了各公园防灾结构的效能高低。在此基础上结合公园其他空间要素的综合分析,能够从空间角度进一步归纳不同公园结构模式,寻求不同模式公园改造为防灾公园的适宜程度高低,以有针对地为不同类型的防灾公园改建提供准确依据,仍有深入的研究空间与价值。

(2) 利用空间句法EVAS 人群行动模拟分析的方法,能够创建根据“感知-行为”规律在空间范围内自由活动的智能行动者,并较为准确的对人群情况进行预测和量化,弥补了在以往防灾空间分析中较难取得人群活动数据的缺憾。 然而灾时人群行为的强目的性,使得其真实情况与模拟结果存在一定误差,仍需要进行更进一步的验证和探讨。