基于“城市触媒”理论的历史文化街区保护更新研究

——以苏州古城15 号街坊为例

2020-07-07朱佳奇

朱佳奇, 夏 健, 刘 露

(苏州科技大学 建筑与城市规划学院,江苏 苏州215011)

自改革开放以来,我国经济进入了快速发展时期,城镇化不断加速并达到较高水平,旧城更新持续推进。作为城市重要组成部分的历史文化街区,却普遍存在着物质空间衰败和历史文化流失等问题。 亟待通过科学的保护更新措施,以谋求在新时代下的复兴。

由于产权关系复杂、更新规模制约、利益相关者众多[1]等复杂现状问题,我国历史文化街区保护更新的思路逐步向小规模,渐进式发展。 其门槛低、易操作、适用性好,灵活性强等特点,也逐渐被大多数人认可并形成共识。 但对于历史文化街区这样一个复杂的有机体,如何正确地实施小规模、渐进式更新以提升物质环境水平,延续历史文脉,实现街区的复兴,在理论和实践方面的探索至今仍不充分。 因此,需要进一步探讨如何在历史文化街区保护更新中秉持小规模、渐进式观念进行一定程度更新的方法和手段。

1 “城市触媒”概念的引入

1.1 触媒及触媒效应

触媒源于生物学,是“催化剂”的另一种称谓,1981 年IUPAC(International Union of Pure and Applied Chemistry)提出它的定义,触媒是一种物质,它能够在改变化学反应速率的情况下,不改变反应的本身,也不会消耗其本身。 事物的变化过程中起到促进的效果或媒介的作用称为触媒效应。

1.2 “城市触媒”

20 世纪80 年代末韦恩·奥图 (Wayne Atton)、 唐·洛干(Donn Logan)在《美国都市建筑一一城市设计的触媒》中首次提出了“城市触媒”的概念,将“城市触媒”定义为策略性引进的新元素,可以有效地激活原始触媒,并且不会改变原始触媒的本质属性[2](见图1)。

“城市触媒”这种以小尺度更新入手,逐步扩散其影响,最终带动整片地段发展的特性正是小规模、渐进式理念的一种代表性实施理论。

图1 “城市触媒”示意图

2 历史文化街区与“城市触媒”

2.1 相关研究

国外并没有历史文化街区的概念,与其相当的是历史地段。20 世纪60 年代《马尔罗法令》首次提出历史地段的概念并强调了物质性修复,之后颁布的《威尼斯宪章》中增加了对历史环境的保护,《华盛顿宪章》补充了对公共空间的营造。 此外众多学者的研究诸如斯塔·乔福(Costa Joford)在《历史环境的保护与历史地段的发展》中提出改善交通流线的必要性,史蒂文·蒂耶斯德尔(Steven Tiesdell)和蒂姆·希思(Taner Oc)在合著的《城市历史街区的复兴》中强调了历史文脉延续的重要性以及一定程度更新的对历史地段复兴的重要意义。国内起步相对较晚,1986 年才提出历史文化街区的概念,之后《黄山市屯溪老街的保护管理方法》指出保护生活真实性的必要性,《北京宪章》强调保护要与可持续发展相结合。 学者研究方面,阮仪三在《我国历史街区保护与规划的若干问题研究》里补充说明了相关部门落实保护职责方面的问题,郑利军在《历史街区的动态保护研究》中提出保护街区应与城市保持互动。 总的来说,国内对于历史文化街区的保护更新,目前在不断完善中,在保护方向上有了较为明确的认识,但我国历史文化街区状况复杂,保护更新的发展历程较短,在研究上深度相对不足,保护方法步骤上不够完善。

“城市触媒”最早用于解决城市中心衰退的问题,自上世纪中叶以来,逐渐由国外至国内引入到历史文化街区保护更新的领域中。 国外主要从人文需求的角度出发,在诸如德国哈克庭院的保护更新、旧金山“渔人码头”的复兴中表现出关注历史地段的文化内涵,通过对原有物质空间的更新改造,将特色文化融入其中,打造一个具有文化影响力的触媒。 国内对于“城市触媒”的实践探索仍然空缺,理论探索方面主要包括卢轶在《基于“城市触媒”理论的永康市“老城特色文化街区”城市设计研究》内提出从规划和编制上引导“城市触媒”的正确发展,刘雪菲在《基于“城市触媒理论”的城市历史街区保护更新模式探析》中强调空间和功能层面的更新,孙乐在《历史街区复兴中的“城市触媒”策略研究》里提出有针对性地选取城市触媒对象,塑造具有持续影响力的触媒。 这些探索取得了一定的成功,但无论国内与国外,该理论在历史文化街区特定环境中的应用表现出理念方面系统性不足,实践方面数量较少,因此其完整的总结和反思有限。

2.2 “城市触媒”在历史文化街区保护更新中的适用性

2.2.1 “城市触媒”的运作特点

根据韦恩·奥图的观念,“城市触媒”在运作时具有以下特点[2]:

(1)渐进发展性。 触媒的运作过程并不是一蹴而就的,而是在渐进中不断调整,不断完善的。

(2)系统层次性。 根据地块内元素的区位优劣、影响力大小等因素对其进行层级之分,根据活力元素高低进行先后的触媒式更新,使之相互影响,形成有层级、有系统的保护体系。

(3)整体关联性。 根据宏观层面对触媒效应的把控,在实际实施过程中对周边环境的发展进行不断的调整,时刻保持与触媒效应的关联性,使之朝着预期的积极方向发展。

(4)功能融合性。 在保留原有城市结构的基础上,利用点式更新对区域功能重新进行整合,变更局部不合适的功能,补充新的建筑功能,完善区域功能分布。

(5)形态多样性。 选取触媒时更注重其区位、影响力等因素,对其形态没有很强的局限性,可大可小,可实可虚,适用性较强。

2.2.2 “城市触媒”与历史文化街区保护更新的契合

根据《历史文化名城名镇名村保护条例释义》[3]以及国内外保护更新的经验,历史文化街区保护更新的主要目标表现为:整体保护完整历史风貌,全面保护历史文化价值,严格保护历史文化遗存,小规模渐进式更新环境。 因此,“城市触媒”的运作特点与历史文化街区保护更新目标选择的方法手段有很高的相适性,具体呈现为:

(1)更新方式。历史文化街区复杂的现状决定了在更新实施中应当采取小规模渐进式的方式。而“城市触媒”通过小角度切入,以触媒效应影响街区不断更新发展的特点与之相符。

(2)介入形式。 “城市触媒”的形态并不局限,可大可小,可实可虚,可以应用于物质层面、非物质层面及综合层面,因此可以较好的适应历史文化街区复杂的环境,有效地控制规模和节奏。

(3)联动效应。 历史文化街区的更新是一个持续渐进的过程,需要根据实际情况进行不断的调整以控制更新节奏和方向。 “城市触媒”的触媒效应也是不断变化修正、持续渐进的过程,逐步带动周边元素的活力再造,并与周边元素一起形成更大范围的触媒效应。

综上所述,“城市触媒”式更新与历史文化街区保护更新是契合的。 但由于核心区的法定保护较为严格,可以实施更新操作的空间不大,因此“城市触媒”式更新更多可以选择在建控地带进行,可操作的余地较大,实施的可能性较强,同时也能够以建控地带的更新带动核心区更好的保护,实现街区整体风貌的保护更新。

2.3 历史文化街区中“城市触媒”式更新的目标与原则

“城市触媒”在历史文化街区保护更新实际应用中的目标,除了物质环境的更新,及增强街区活力、延续街区文脉、提升街区文化的独特性外,还包括街区经济的复兴[4]。

为实现这样的目标,需要遵循一定的更新原则,主要包括:

(1)空间地域性。 历史文化街区存在一定的地域差异,“城市触媒”应尊重街区原有特色,确保历史文化街区内的空间特色不发生改变,避免刻意追求城市美学和整齐统一的视觉效果。

(2)功能多样性。 历史文化街区的活力与其本身的功能业态多样性息息相关,“城市触媒”在应用中应注重多种功能的共同发展,为历史文化街区提供持久的活力。

(3)文脉传承性。 历史文化街区以传统文化为灵魂,“城市触媒”在应用的过程中应充分挖掘当地文化内涵,尽量做到与历史文化相结合,不仅为原始触媒提供内在的动力,也能够使历史文化在新时代下得到延续和发扬[5]。

(4)弹性控制性。 “城市触媒”在历史文化街区保护更新中具有一定的前置性,一旦前期的触媒效应不能按照开始的预想进行实现,就应该及时的调整,保证在整个反应的过程中可以朝着正方向发展。

3 苏州阊门历史文化街区15 号街坊的“城市触媒”式保护更新

3.1 项目概况

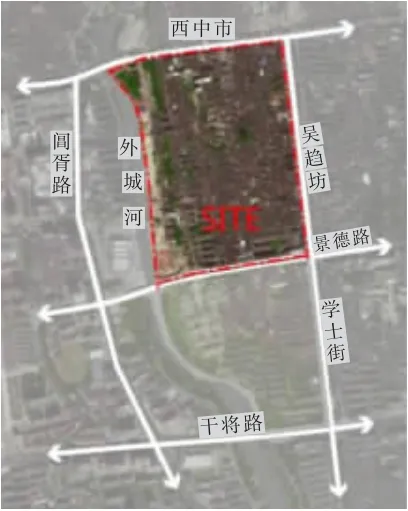

阊门历史文化街区位于苏州古城的西部,是苏州曾经的商业和传统手工业集聚地。 15 号街坊位于苏州阊门历史文化街区内,是阊门历史文化街区的主体组成部分。 基地东至吴趋坊路,西至环古城河,南至景德路,北至西中市,总用地面积约32 hm2。街坊传承了苏州的千年文脉,历史遗存众多,文化资源丰富(见图2)。

3.2 发展需求

经实地和访谈、问卷调查,居民和游客意见一致,普遍要求:

(1)环境改善。15 号街坊存在基础设施不完善,公共空间不足,公共设施不达标等环境问题,影响了居民的基本生活需求,降低了居民的生活质量。

(2)文脉延续。 15 号街坊内富含大量的传统文化,特别是手工业更是苏州传统产业的代表。 然而随着时代的变迁,新兴生产模式的崛起,传统文化的延续显得越发困难。(3)经济发展。15 号街坊存在人口老龄化的现象,老字号产业的收益较低,且更多居民仅靠社会保障维持生活, 因此出现居民无能力对生活环境进行修缮和保护的状况。

3.3 “城市触媒”式更新的区域控制

区域控制是“城市触媒”是否能成功引起预期触媒效应的前提。 根据15 号街坊的现状要素特点、分布情况,及街坊本身的发展的需求,从“城市触媒”的角度提出区域整体控制的方向,以期形成符合15 号街坊实际的触媒效应,满足街坊的保护更新需求。

3.3.1 确定触媒载体

《苏州历史文化名城保护规划(2013-2030)》和《阊门历史文化街区保护规划(2016 年)》均在提出全面保护历史街区完整风貌的前提下,规划了特色发展和文化旅游的方向。

图2 15 号街坊区位图

15 号街坊内有丰富的手工艺文化,包含有以玉器公所为代表的玉器制造业,以及分配到每家每户的灯彩制造业等。 根据15 号街坊的现状,建筑以住宅为主,体量和规模较小,因此无法在其中置入大规模的制造场景,只能进行以展示和宣传为主,生产为辅的小规模更新[6]。

由此,明确触媒效应的产生方向应以15 号街坊内传统手工艺为核心内容,通过小规模产、展、销的形式推动体验式旅游,以带动街坊传统手工艺的传承,并形成一定程度的扩展。

3.3.2 规划效应范围

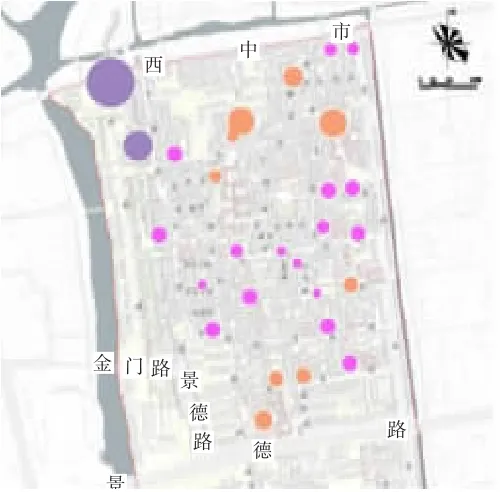

规划触媒效应的范围需要结合物质性要素的活力高低,选出活力因素最高的区域作为触媒效应的规划范围。

街坊内的物质性历史资源要素无论从保护层级的高低上,还是从分布密集的程度上,都形成以艺圃为核心,天库前沿线为主要分布带,其余点缀于街区内部的状况,呈现出从地块中段向两边辐射的形态。

非物质性历史资源要素,特别是以手工业为代表的传统产业,与物质性历史资源要素一样,主要分布于天库前一带,特别是以玉器公所,雷允上药业等为代表的核心要素都紧邻天库前,总体同样呈现出以天库前一带向街坊南北两侧辐射的状况(见图3)。

由此,选取触媒效应的规划范围应为15 号街坊的天库前一带,且该区域位于街坊的中段,能够将触媒效应带来的后续影响较好的向两侧发展。

图3 15 号街坊手工艺分布图

3.4 “城市触媒”式更新的实施方案

在宏观层面上,通过“城市触媒”视角下对15 号街坊更新的整体控制,确立了触媒载体和效应范围后,即可从微观层面上把握触媒的具体落实、触媒的激活以及后续引导触媒效应。

3.4.1 选取原始触媒

在预期的触媒效应范围内,选择原始触媒应综合考虑规模大小、区位优劣、所有权属、影响力程度等因素。 而考量天库前一带,位于其中部的苏州民间工艺厂是最理想的选择。

苏州民间工艺厂位于苏州15 号街坊内天库前55 号,工厂成立后主要经营灯彩、屏风、玉雕等手工艺制作,后来搬迁,如今厂区已停产(见图4)。

选择苏州民间工艺厂作为原始触媒的优势主要有以下方面:

规模较大——厂区用地面积约6 040 m2,现有四幢厂房建筑高度约16 m。

区位较好——厂区东边与世界文化遗产“艺圃”相邻,有较好的景观元素。西靠原玉器公所,南临原苏州中心小学,北接天库前,便于引入游客人流。

所有权明确——厂区所有权为公有,且其本身不属于文保和控保建筑,可更新性较强。

影响力大——厂区内原生产类型与街区主要历史手工业相吻合, 且与以玉器制作为代表的玉器公所相邻,可以结合作为街区手工艺文化的代表。

综合以上因素,在15 号街坊内选择原始触媒时,苏州民间工艺厂最为合适。

3.4.2 激活原始触媒

苏州民间工艺厂本身存在着物质性衰败,且代表的文化元素也趋向于灭失,需要从物质性要素与非物质性要素双激活这样综合的角度使其产生新的活力。

(1)物质性要素的激活

对苏州民间工艺厂的物质性要素激活,需要根据早期建筑质量、固有的环境契合度,采取保留整治和适当改建相结合的方式。

总体要求上,考虑改造的经济性,拆除民间工艺厂西侧部分建筑,保留有一定历史价值的建筑及原有民间工艺厂质量较好的建筑,并在其中运用“织补”的手法补齐肌理(见图5)。

图4 民间工艺厂区位图

建筑高度上,苏州民间工艺厂的高度超过了苏州古城区的限高,根据规定,翻建时可维持原高,新建及改建建筑的檐口高度不超过9 m,建筑最高高度不超过12 m。 为了尽量与周边民居统一,不至于体量感巨大,对厂区采取降高的手法,将原平屋顶顶层拆除,改为坡屋顶。

建筑风格上,保留和修缮其原有工业遗存,保持其一定的工业建筑韵味,并注意与历史文化街区的风貌协调。

交通组织上,设置地块主要步行出入口在周王庙弄一侧,玉器公所南端。保留原民间工艺厂在天库前出入口,作为次要步行出入口。另外,拆除地块东侧部分建筑,在十间廊屋弄处设置次要步行出入口,打通与艺圃西门的连接。

空间体系上,从民间工艺厂底部架空部分建筑,引入游人流线,接通艺圃。 结合原民间工艺厂厂房之间的院落空间,设置内部庭院,合理设置环境设施,形成交往空间,提升环境品质。

环境整治上,结合主入口处的中心开敞空间,合理配置景墙、雕塑、介绍牌等环境设施,提升环境品质,充分展示苏州手工艺文化特色;在原民间工艺厂厂房之间的庭院内,结合景观绿化,布置座椅、连廊、介绍牌等环境设施,方便居民、游客休闲娱乐及展示传统手工艺文化(见图6)。

图5 苏州民间工艺厂平面图

(2)非物质性要素的激活

民间工艺厂层一度聚集了街区的主要手工艺文化,加之西侧的玉器公所,构成了15 号街坊的手工艺文化核心,因此通过其非物质性要素的激活对触媒效应的增强也具有一定的意义。

功能业态上,将民间工艺厂的北部结合玉器公所,增设灯彩博物馆、灯彩广场和灯彩商店。 以传承保护优秀传统文化、弘扬民族精神为宗旨,创新生产方式,打造集研究、创作、生产、展示、销售和活动组织为一体的综合体。 抓好产业链中“产展销”的高附加值环节,增强经济后劲。 加强产品的创新设计,由被动的市场导向转变为主动的市场引导,以旧工艺,新思路吸引外部人流的体验式消费。

文化内涵上,通过结合“艺圃”景区及活动设施,设立特色展馆和商店,宣传规划区域内原有玉器、灯彩、眼镜等手工艺文化特色,并售卖纪念品给人留下对地块文化的深刻印象。 加设电子品台,拓展网络宣传和销售等多种形式,建立多层次、多渠道的传统文化宣传方式。

图6 苏州民间工艺厂功能分布图

3.4.3 引导触媒效应

在激活原始触媒后, 规划通过优化和调整周边环境, 引导产生触媒效应,并逐步满足街区的发展需求。

(1)补充街区环境要素

触媒效应要按照预期的方向发展, 首先需要其周边环境要素满足发展需求。 因此,在苏州民间工艺厂激活成功后,要对天库前的环境要素进行相应的更新和补充。 通过打通主要街巷口,引入地块西侧山塘街和石路的部分人流,并设置休憩空间,便于居民与游客的停留与交流(见图7)。

(2)完善文化展示功能

触媒效应的扩大需要与周边要素形成共鸣, 通过拉动天库前一带的其他历史文化,完善文化展示的功能。 比如对于灯彩制作,可选择扩大周边居民的加入,引导体验游,形成特色发展。 对于玉器制作,可以展示老匠人的故事和手艺。 通过这种方式与民间工艺厂形成呼应,对苏州民间工艺厂所展示的文化进行一定的补充。

图7 天库前环境改善示意图

(3)增设民宿居住服务

鼓励游客的体验式深度游,增设民宿以满足配套需求,可通过政策鼓励与经济补偿,或是购买产权并进行一定的居民置换的方式来进行。 这种方式既能解决游客的居住问题,也能提高居民的经济收入。

触媒效应的引导将会按照整体控制的方向不断调整和深入,扩大和深化其影响力。 逐步改善街区环境、强化文脉延续、增强经济发展,从而建立街区的形象自信和文化自信,使历史文化街区发展可持续化。

需要说明的是,本文的实证对象还只是规划方案阶段,有待在项目实施完成后,才能对其实效性进行评估和证明。

4 结语

小规模、渐进式的更新理念在我国历史文化街区保护更新中已经得到越来越多的共鸣。 “城市触媒”在应用中具有灵活可变,适用性强的特点。 在实施过程中,把握好街区的发展诉求,利用好街区的优势因素,创造出具有街区性格特征的触媒效应可以逐步实现历史文化街区的可持续化发展,综合解决街区衰败的现状与现代化发展需求之间的矛盾,迎来街区的“第二个黄金时代”[7]。