我国区域创新生态系统共生性分类评价

2020-07-03张小燕李晓娣

张小燕,李晓娣

(哈尔滨工程大学 经济管理学院,黑龙江 哈尔滨 150001)

0 引言

在创新驱动发展战略引领下,持续提升创新创业水平,加快地区科技成果转化,实现中国制造向中国创造转变,需要适宜的、能够驱动地区创新的生态系统等制度性条件。尤其是在我国加快推进区域创新战略布局、积极夺取创新制高点的形势下,将区域创新活动与生态系统对接、积极打造区域创新生态系统,成为各地区创新实践的重要着力点。作为由创新生命体及其与创新环境相互作用、动态协调而形成的区域创新生态系统,具有多主体、强互动、共生存的关键特征,创新生命体间基于良性互动而形成的共生共荣格局是该系统实现持续健康发展的关键[1]。然而,当前我国在创新生态实践中对其生态化、共生式特性认识不足,要素拼凑现象普遍,创新“碎片化”与“孤岛化”问题严重[2],科技成果应用与生产有限,创新产品市场化困难,以市场为依托的有效技术供给缺乏,导致创新生态系统内协同群居、互动共生格局的形成困难重重,部分地区创新生态系统发展滞后甚至面临崩溃。因此,关注我国区域创新生态系统共生性问题、正确判断我国区域创新生态系统共生水平与共生关系、准确识别我国区域创新生态发展弱点,是我国在培育与优化区域创新生态系统中亟待解决的现实问题。

1 文献综述

自美国总统科技顾问委员会提出“创新生态系统”概念以来,创新生态理论从不同层次、不同战略视角获得拓展,尤其是随着美国硅谷、印度班加罗尔等全球性区域创新中心的崛起,全球竞争态势不再拘泥于国与国的竞争,而是更多地表现为地区间竞争,因此基于区域战略层面的创新生态系统研究日益得到学界与产业界的关注。黄鲁成[3]率先界定了区域创新生态系统内涵,将其视为一定时空范围内创新组织与创新环境间基于物质、能量和信息流动,相互作用、相互依存而形成的系统;Estrin[4]认为由研究群落、开发群落与应用群落构成,在与不同支持性结构的互动中获取养分、实现动态平衡是区域创新生态系统的关键特征。在“创新系统”与“生态”概念的引导下,学者们开始关注创新生态系统的共生与互动特征。曾国屏等[5]认为创新主体合作上升到互动共生共荣境界是创新生态系统良性发展的关键条件;李晓娣、张小燕[6]的研究表明,创新主体协同共生是形成创新生态系统的重要条件。在系统共生互动研究方面,欧忠辉等[7]仿真分析了创新生态系统核心企业与配套组织间的共生演化过程;刘启雷等[8]建立了区域创新生态框架下自主创新与外资研发的生态共演理论模型。此外,还有学者以静态要素发展状态为表征,测度了区域创新生态系统的健康度[9]、适宜度[10]等特征。

然而创新生态系统共生研究仍存在明显缺憾:首先,没有结合区域创新活动特质,不能准确、全面识别区域创新生态系统的关键种群,导致现有针对个别种群共生互动现象的研究难以刻画系统共生全貌;其次,系统互动共生现象研究仍停留在共生互动规律的模拟与仿真阶段,而系统共生互动的真实水平尚无求解;最后,现有评价研究缺乏从互动共生视角测度与分析系统共生态势。因此,有必要在遵循区域创新生态系统共生互动规律的前提下,对其共生关系、共生水平等共生性问题展开研究。

Lotka-Volterra模型(简称L-V模型)是生态学领域描述种群间互动关系的数理模型,随着交叉学科的发展,其逐渐被移植、运用到创新生态管理领域,用于描述创新生态系统核心组织与配套组织间的共生演化规律[7]、外资研发与自主创新共生共演过程[8]等,是对创新生态系统种群共生互动规律的基本刻画[11]。区域创新理论认为,区域创新活动具有多阶段特征,可基于过程视角分析区域创新活动及其效率[12],且随着价值链理论的扩展,创新价值链理论亦为区域创新活动过程及其多阶段特征研究奠定了基础。基于创新价值链视角的创新活动是指集聚各类要素,通过研发创造,形成新知识、新技术等科研成果,并进一步与资金、设备、工艺等相结合实现产品生产制造,进而在市场上营销推广、用于社会生活,从而产生经济效益的过程[13-14]。目前,从创新过程与创新链视角审视创新生态系统已获得诸多学者的理论响应[4,15]。因此,本文根据种群在区域创新生态中承担的创新活动职责与功能,结合区域创新活动的多阶段与链式特征,将区域创新生态系统种群划分为研发创新种群、应用生产种群和商业化种群,并采用L-V模型表征生态系统种群间的共生互动规律,在获得3个种群活动轨迹的基础上,采用灰色估计法进行模型处理,求解出生态系统种群间的二维互动关系系数,进而构造生态系统种群间三维共生关系指数和共生水平指数模型,计算出我国内地30个省区市区域创新生态系统共生关系指数和共生水平指数;采用系统聚类分析方法,结合共生水平指数和共生关系指数,对我国不同省区市区域创新生态系统共生性进行分类评价并提出相应对策建议,研究框架如图1所示。

2 研究设计

2.1 研究变量与测度

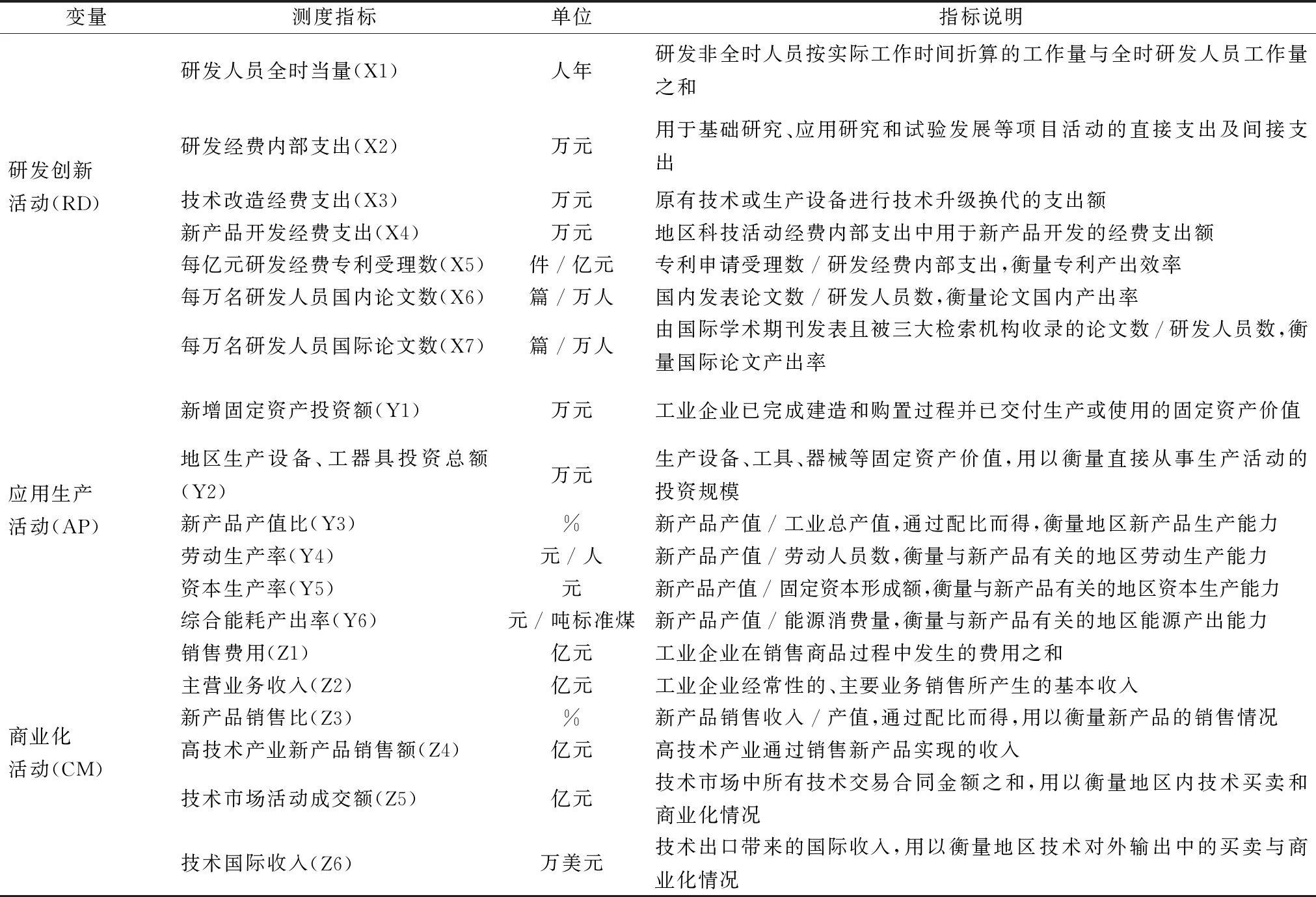

在观测区域创新生态系统研发创新种群、应用生产种群与商业化种群活动轨迹时,考虑到其测度指标的不唯一性以及权威性不足,本文依据各种群活动内涵、职责范围等,借鉴区域创新阶段论、创新链理论以及创新生态理论等,参考区域创新效率[12,14]、创新价值链[13]、科技成果转化(蔡跃洲,2015)、创新生态适宜度[10]等评价研究成果,并遵循全面性、科学性、代表性、数据可得性、统计口径一致性等原则,进行评价指标选择(见表1)。指标选取过程如下:

(1)研发创新活动。根据在区域创新过程与创新价值链理论中的内涵、范围及创新生态中的作用,研发创新活动是指从研发投入到形成研发创新直接产出的活动过程[13,16]。参考Guan & Chen[12]、余泳泽和刘大勇[14]等的研究成果,主要从研发创新投入和研发创新成果两方面测度。基于指标选取的科学性、代表性和全面性原则,研发创新投入选用研发人员数、研发经费内部支出、技术改造支出、新产品开发支出等测度;为提升指标代表性、科学性,进一步凸显研发成果质量,对现有研发创新成果指标进行改进,主要采用每亿元研发经费专利受理数、每万名研发人员国内论文数、每万名研发人员国际论文数3个指标测度。

图1 研究框架

(2)应用生产活动。根据在区域创新过程与价值链增值活动中的内涵、范围及创新生态中的功能职责,应用生产活动主要是指利用生产设备及其它生产资源,将研发产品投入生产、获得物化产出的过程[12]。参考马云俊[16]、Guan & Chen[12]等关于新产品生产与物化产出额的研究,从投入活动和产出活动两方面进行测度。基于指标代表性和数据可获得性,应用生产投入活动主要用新增固定资产投资额、地区生产设备、工器具投资总额表示;在遵循指标选取全面性和代表性的基础上,以现有指标为基准,通过配比计算获得新产品产值比、劳动生产率、资本生产率、综合能耗产出率等,测度地区应用生产能力和物化产出能力[16]。

(3)商业化活动。根据在区域创新阶段理论和创新价值链理论中的内涵、范围及创新生态中的作用,商业化活动主要是指在销售、推广等活动中投入一系列商业化费用并取得销售收入和经济价值的过程[16]。参考Guan & Chen[12]、余泳泽等[14]、马云俊[16]等的产品商业化研究,从规模与质量两方面测度。基于指标代表性和数据可获得性,商业化规模采用销售费用、主营业务收入指标测度;基于指标全面性与代表性原则,在现有高技术产业新产品销售额、技术市场活动成交额的基础上,通过计算与相关处理,增加新产品销售比和技术国际收入指标,使得商业化质量指标的选择更加全面与完善。

2.2 研究方法与模型

2.2.1 三维Lotka-Volterra扩展模型与参数估计

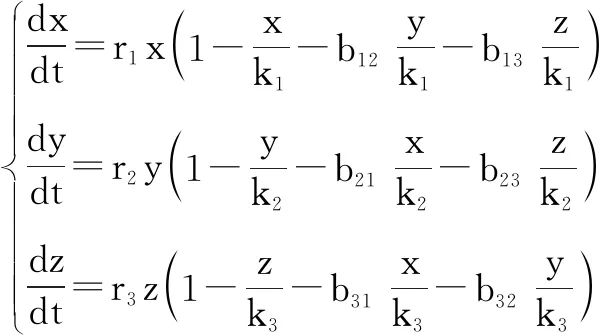

Lotka-Volterra模型多应用于二维种群互动规律研究,根据实际需要,亦可扩展为三维模型。本文基于区域创新生态系统三种群互动研究的需要,建立三维扩展模型。

其中,x、y、z分别表示研发创新活动(RD)、应用生产活动(AP)、商业化活动(CM),r1、r2、r3分别表示其增长率,k1、k2、k3分别表示其最大值。bij表示种群j对种群i的相互作用系数,即种群j与i的二维互动系数,且当bij>0时,j对i表现为负向抑制作用;bij<0时,j对i表现为正向促进作用;bij=0时,j对i没有影响。

表1 区域创新生态系统评价指标体系

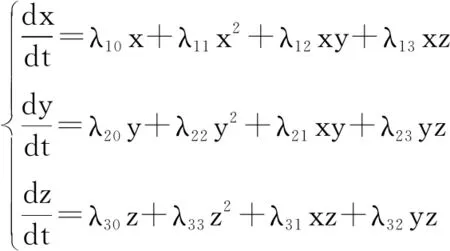

式中,种群间二维互动系数bij为待求参数,需找到适宜的求解与估算方法。虽然二维L-V模型的求解方法较多[17],多种群间的互动关系亦可通过枚举方式分步进行二维求解,但该方式存在求解效率低、计算中可能出现前后矛盾与冲突等问题[18],且现有三维模型的求解方法鲜见。因此,本文根据L-V模型非线性特征,参考Wu & Wang[19]在多维非线性方程组通用求解方法中的研究成果,基于灰导数与偶对数的映射关系,将灰色估计法应用于三维扩展L-V模型的转换与求解。求解过程为:

首先将三维模型进行一般化处理,转换为:

其次,基于灰导数和偶对数的映射关系,将方程组离散化处理,得到如下关系式:

其矩阵方程形式:

利用最小二乘法,可得:

最后,通过如下转换关系得到原始方程中的二维互动关系系数。

2.2.2 共生关系与共生水平指数模型构建

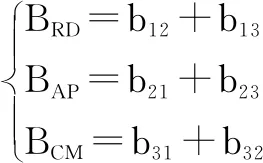

由于L-V模型的固有特点,求解得出的bij仅能反映三种群中任意两种群间的互动作用关系,即属于三种群间二维互动分析,只有将模型所得的二维互动系数bij整合成三维互动系数,才能更为直观地揭示区域创新生态系统三种群互动关系的整体效应。共生的传统定义是“密切联系的不同物种间形成的互利关系”,并逐渐延伸到现代的“不同物种间密切联系所产生的利害关系”,即不同物种间对物种本身产生的有利/有害影响的联系和关系是共生关系的本质[20]。因此,创新生态系统共生关系识别与分析应落实到三种群间动态互动对各种群产生的总效应强弱与性质判断。基于此,本文进一步构造出种群间三维互动对各种群影响总效应的测度模型,即区域创新生态系统互动共生关系指数模型。

式中,BRD、BAP、BCM分别表示种群间互动对各种群的总体影响系数,即共生关系指数,且当BRD、BAP、BCM均小于0时,说明系统互动对三种群均有正向促进作用,种群间表现为互惠共生关系;当BRD、BAP、BCM均大于0时,说明系统互动对三种群均有负向抑制作用,种群间表现为反向抗生关系;当BRD、BAP、BCM均等于0时,说明系统互动对各种群无影响,种群间呈并生关系;当BRD、BAP、BCM中有正值和负值时,说明系统互动对个别种群具有正向促进,对个别种群具有负向抑制,种群间表现为寄生关系。

此外,区域创新生态系统共生关系指数仅展示了共生关系性质与强度,揭示了种群间互动的变化趋势,但未能体现系统共生的现实水平。因此,本文进一步构造了区域创新生态系统共生水平指数(symbiotic level index,SLI)[17],力求从共生关系、共生水平两个层面联合揭示区域创新生态系统的共生性,共生水平指数模型为:

其中,SLI值越大,表明区域创新生态系统种群间的共生发展水平越高,反之则越低。

2.3 数据收集与处理

本文初始数据均来源于历年的《中国统计年鉴》、《中国科技年鉴》、《中国工业经济年鉴》、《中国高技术产业年鉴》等,西藏地区因数据缺失未纳入统计,故以内地30个省区市数据为样本展开分析。根据研究需要,先采用熵权法进行加权拟合,得到2000-2016年我国内地30个省区市研发创新、应用生产和商业化活动轨迹,进而展开相关研究。

3 实证分析

3.1 我国区域创新生态系统种群间二维互动关系分析

在得到三种群互动轨迹的基础上,根据公式(1)-(5),得到区域创新生态系统研发创新、应用生产和商业化活动间的二维互动系数,如表2所示。

就研发创新与应用生产种群间的二维互动态势而言,天津、上海、浙江、山东、广东、辽宁等大部分省市的二者互动作用系数为b12<0且b21<0,说明上述省市的研发创新与应用生产种群互动对双方均表现出正向促进作用,即二者间呈现为相互促进的互惠共生关系。此外,大部分省市的良好态势亦表明我国区域创新生态系统研发创新种群与应用生产种群间的二维互动态势整体较好。就研发创新与商业化种群间的二维互动态势而言,除内蒙古、吉林、黑龙江等个别省份呈现为互惠共生关系(b13<0且b31<0)外,北京、河北、上海、浙江、广西、宁夏等15个省区市的研发创新与商业化种群互动对双方的作用性质相反,即两种群间表现为寄生关系。就应用生产与商业化种群间的二维互动态势而言,除江苏、浙江、广西、贵州呈现为互惠共生关系(b23<0,且b32<0)外,天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、河南、新疆等20个省区市的商业化种群与应用生产种群互动对双方均呈现为负向抑制作用(b23>0且b32>0),说明我国区域创新生态系统的应用生产种群与商业化种群间整体呈相互抑制的反向抗生关系,二者间互动态势整体较差。

表2 我国区域创新生态系统二维种群互动关系系数

整体而言,我国区域创新生态系统中研发创新种群与应用生产种群间的二维互动态势较好,应用生产种群与商业化种群间的二维互动态势最差。导致上述差异的原因主要为:一方面,随着创新驱动发展战略的实施,我国鼓励创新创业、加大研发投入,研发创新活动发展迅速,且突出表现为以科技创新振兴制造业、将科技创新与生产制造相结合。这不仅增强了我国应用生产能力,提升了制造业对研发创新成果的承接能力,而且促进了研发创新活动与应用生产活动的良性对接及互动;另一方面,将研发成果予以应用并形成产品并非创新活动与科技成果转化的全过程。我国广泛重视科技成果向现实产品的转化环节,但是忽视了物化产品经济价值的实现环节[16],导致商业化能力欠缺。不仅如此,我国在体现生产制造与商业化交互的制造业服务化水平、产业配套能力、品牌塑造能力等方面的滞后,亦直接导致应用生产活动与商业化活动间的不良态势。

3.2 我国区域创新生态系统共生性分类评价与分析

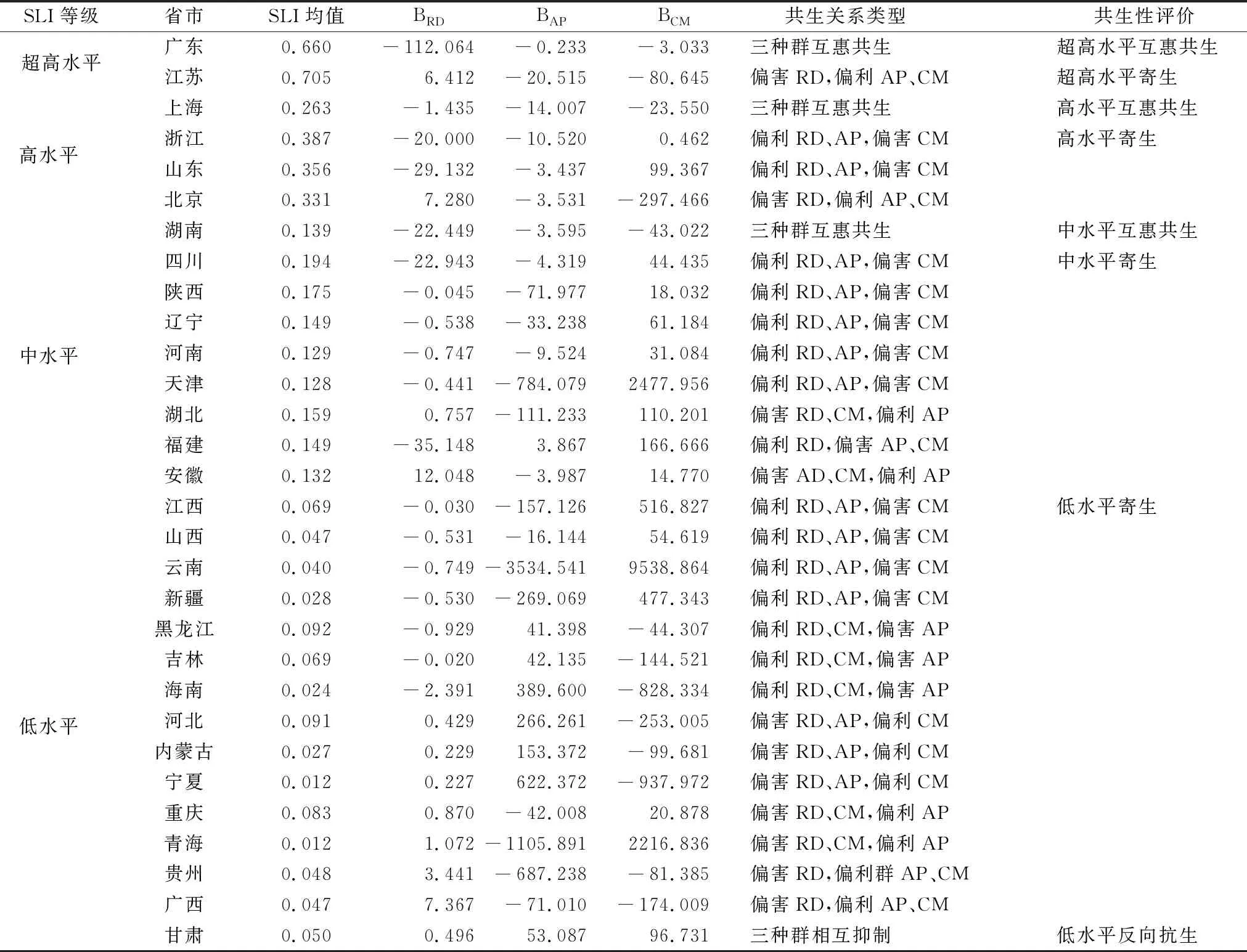

在求得种群间二维互动系数的基础上,由公式(5)-(6)得到区域创新生态系统种群互动对各种群的影响效应,即三种群共生关系指数;由公式(7)得到区域创新生态系统共生水平指数(SLI),通过对SLI均值的聚类分析,将其划分为4个等级,即超高水平、高水平、中水平和低水平,如表3所示。综合考虑共生水平指数和共生关系指数,对我国区域创新生态系统共生性进行联合评判与分类分析,并针对不同类别省区市共生性成因,依据地区创新发展水平和关键指标表现,联合作出解读。

(1)超高水平互惠共生地区(包括广东)。就共生水平而言,广东省区域创新生态系统的SLI均值为0.660,位居全国第2名,属于超高水平等级;就共生关系而言,种群间互动对三种群的影响效应分别为-112.064、-0.233、-3.033,负向的共生关系指数表明种群间动态互动对各种群均表现为正向促进作用,即种群间呈互惠共生关系。综合来看,广东省区域创新生态系统的共生性表现为高水平互惠共生,可作为高水平地区创新生态发展的学习标杆。广东省在经济发展的累积效应下,经济基础雄厚,创新资源丰富且在人才、资金等方面吸引力强,创新水平和创新能力始终处于全国最前端,这不仅表现在研发经费支出与研发产出质量方面,也表现在高技术产业生产、新产品产值、新产品销售比和成果交易等方面,进而由三种群的高水平造就了创新生态共生水平的超高等级。经深入分析发现,在创新创业时代背景下,广东省坚持创新驱动,不断加大科技创新投入力度,以科技孵化器、众创空间、特色产业基地等建设为核心,不断优化创新环境[21],进而在研发经费与人才投入方面、新产品生产与综合生产效率方面、营销与品牌服务体系建设以及新产品销售能力等方面均实现了快速、协调式发展,进而促进区域创新生态系统形成高水平互惠共生态势。

(2)超高水平寄生地区(包括江苏)。就共生水平而言,江苏省区域创新生态系统的SLI均值达到0.705,居全国首位,属于超高水平等级;就共生关系而言,种群间互动对各种群的影响效应分别为6.412、-20.515、-80.645,表明三种群间呈偏利AP、CM的寄生关系。综合来看,江苏省区域创新生态系统的共生性表现为超高水平寄生。江苏省位于长三角地区,经济基础好,产业发展和结构转型较早,创新资源丰富且对外部资源具有较强吸引力,高技术产业发展水平较高,整体创新水平和创新能力均领跑全国。这主要表现在研发经费和人才投入水平高、研发成果质量高、高技术产业产值和工业生产率高,新产品销售能力较强,进而推动该省域共生水平呈现为超高等级。经深入分析发现,江苏省聚力创新,注重打造根植力强大的创新生态系统,持续加大科技创新力度,加大创新投入,注重人才引进,持续打造具有更强吸引力的科技创新平台,建设技术产权交易市场,逐渐完善错位支持、政策互补的“金融+科技创新”机制,围绕优势产业,实现重大科技成果攻关与转化,进而在高技术产业发展、新产品生产与销售能力、技术市场交易等方面均呈现出快速增长态势。相对而言,其研发经费支出、研发成果质量等方面虽有所提升,但增长速度低于应用生产活动和商业化活动环节,因此形成了江苏省偏利AP、CM的寄生关系。

(3)高水平互惠共生地区(包括上海)。就共生水平而言,上海市区域创新生态系统 的SLI均值为0.263,在全国处于高水平等级;就共生关系而言,种群间互动对各种群的影响效应分别为-1.435、-14.007、-23.550,均为负值,表明创新生态系统种群间呈互惠共生关系。综合来看,上海市区域创新生态系统表现为高水平互惠共生性,可作为高水平地区的学习标杆。上海市占据长三角核心位置,经济发展水平高,对创新人才和资金的吸引力强,产业结构升级速度快,高技术产业特别是先进制造业比重较大,因此在研发经费和人员方面投入较大,研发成果、高技术产业产值、新产品产值和销售等方面均处于全国领先水平,造就了其创新生态共生水平的高等级。经深入分析发现,在创新水平位居前列的情况下,上海市仍坚持创新驱动,持续加大科技经费投入,不断推出科技创新鼓励政策,完善科技市场发展体系,使其标志性成果竞相涌现、世界级科技设施迅速集聚、科创中心持续完善,进而在研发创新效率、高技术产业发展、工业生产率、新产品产值与销售、科技市场交易等方面均实现了快速、协同式发展,推动了上海区域创新生态系统的高水平互惠共生式发展。

(4)高水平寄生地区(包括浙江、山东、北京)。就共生水平而言,浙江、山东和北京的SLI均值分别为0.387、0.356、0.331,在全国属于高水平等级。就共生关系而言,浙江和山东由于共生关系指数均为正值,种群间呈偏利RD、AP的寄生关系;北京的共生关系指数为正值,其种群间呈偏利AP、CM的寄生关系。整体而言,浙江、山东和北京的区域创新生态系统共生性表现为高水平寄生。造成上述创新生态共生现状的原因是,一方面,在较高水平的经济累积效应下,三省市具有较强的科技创新投入能力,创新资源丰富,且在市场机制下对优势资源的吸引力较强,创新发展水平位于全国前列,创新生态建设处于全国领先水平[22]。这些不仅表现在科技经费和人才投入方面,而且表现在高技术产业发展、地区生产规模与效率、新产品生产与销售等方面,进而形成了三省市的高等级共生水平;另一方面,在全国持续推进创新创业和重视科技成果转化的背景下,三省市致力于加大科技投入、完善科技创新体制机制、加快产业结构升级、持续推进自主创新,但各省市的创新生态发展与创新效果出现了异质性,如浙江、山东的研发创新与应用生产活动呈快速增长态势,而商业化活动规模相对比较平稳,北京在应用生产产值与规模、新产品销售与营销规模等方面平稳上升,但研发创新活动相比较平稳,进而导致三市异质性寄生关系的形成。

表3 我国区域创新生态系统共生性综合评价结果

(5)中水平互惠共生地区(包括湖南)。就共生水平而言,湖南省区域创新生态系统 的SLI均值为0.139,在全国属于中等水平;就共生关系而言,种群间互动的共生关系指数分别为-22.449、-3.595、-43.022,均为负值,种群间表现为互惠共生关系。综合来看,湖南省区域创新生态系统表现为中水平互惠共生,可作为中低水平地区的学习标杆。湖南省地处中部地区,整体创新水平与地区分布呈现一致性——低于东部发达地区而高于西部落后地区,即无论是在创新资源、创新环境,还是在创新能力等方面在全国均处于中等水平,其研发创新活动、综合生产能力、新产品销售规模和收入等方面也处于中等水平,进而导致该省共生水平处于中等态势。此外,虽然湖南的研发创新、应用生产和商业化活动水平在全国的等级未变,但是随着对创新创业的持续重视,以及对创新创业园区、创新创业孵化基地、孵化器、众创空间等的建设,其在研发经费支出、研发人员投入、新产品产值、高技术制造业产值、新产品销售规模等方面均表现出均衡、稳步增长态势,进而形成了三大种群间的协同共生关系态势。

(6)中水平寄生地区(包括四川、陕西、辽宁、河南、天津、湖北、福建、安徽)。就共生水平而言,这些省市区域创新生态系统的SLI均值处于0.1~0.2之间,在全国处于中等水平。就共生关系而言,四川、陕西、辽宁、河南和天津由于共生关系指数为正值,种群间均呈偏利RD、AP的寄生关系;湖北、安徽的共生关系指数均为正值,种群间呈偏利AP的寄生关系;福建省的共生关系指数为正值,种群间呈偏利RD的寄生关系。综合来看,上述省市的创新生态系统表现为中水平寄生性。这些省市大部分处于中部地区,无论是社会经济综合水平、高技术产业发展水平、工业发展程度,还是创新资源、创新环境、创新能力等均处于低于东部而高于西部的中等水平,进而导致研发创新活动、应用生产活动和商业化活动呈现为中水平等级。相比而言,天津由于传统产业发展趋缓、产业转型慢、地理红利渐消等,创新资源受限且受北京虹吸效应的影响,区域创新活动规模整体小于东部其它省域。陕西省由于科技企业、研发中心、科研院所等聚集,高技术产业优势突出,成为西部地区综合经济和创新发展的领跑者。进一步分析发现,随着创新创业的持续推进,各地区推进科技与经济、科技与产业紧密对接,加速科技成果转化,加大科技创新投入力度,不断优化创新环境和提升地区吸引力,完善创新政策,使得四川、陕西、辽宁、河南、天津等地在研发经费、人员投入规模、研发成果质量、高技术产业发展、新产品生产等方面快速提升,而新产品销售比等方面发展相对平缓;湖北和安徽在高技术产业规模、工业生产规模、新产品产值等方面增长迅速,而在研发成果、新产品销售规模和销售能力等方面相对平缓;福建省则在研发经费与人员投入、研发成果等方面进步明显,而在新产品生产规模、生产能力以及销售质量等方面处于稳定阶段,这种异质化的地区发展特征导致其形成不同类型寄生关系。

(7)低水平寄生地区(包括江西、山西、云南、新疆、黑龙江、吉林、海南、河北、重庆、贵州、广西、内蒙古、宁夏、青海)。就共生水平而言,这些省区的SLI均值均低于1,在全国范围内均处于低水平等级。就共生关系而言,江西、山西、云南、新疆4省区由于共生关系指数为正值,种群间表现为偏利RD、AP的寄生关系;黑龙江、吉林、海南由于共生关系指数为正值,种群间表现为偏利RD、CM的寄生关系;河北、内蒙古、宁夏由于仅为负值,种群间表现为偏利CM的寄生关系;重庆、青海仅为负值,种群间表现为偏利AP的寄生关系;贵州、广西为正值,种群间表现为偏利AP、CM的寄生关系。综合来看,上述省域区域创新生态系统共生性表现为低水平寄生。这些省份大部分位于西部地区,由于地理位置封闭、经济基础落后、创新资源匮乏,导致其对创新资源的吸引力较弱,产业发展落后,创新发展水平远低于东部发达地区,因此在研发创新活动、应用生产活动和商业化活动中均落后于东部与中部地区,成为低水平地区。海南省由于经济基础薄弱、产业结构单一化发展、基础设施相对落后、创新环境不尽如人意,导致其创新发展水平远落后于其它地区,无论是在创新活动规模还是质量方面均位于全国底层,进而导致其研发创新、应用生产和商业化均落后;东北地区的吉林、黑龙江由于经济结构和产业结构单一,经济发展速度处于全国末端,传统产业转型与升级困难,创新发展受阻,致使创新活力不足、创新活动落后。进一步分析发现,这些地区寄生关系的形成具有明显异质性。如江西、山西、云南、新疆主动承接东部地区产业转移,积极响应创新型国家建设战略,鼓励创新创业,加强科技孵化器、特色产业基地等建设,加大创新资源投入和创新政策扶持,实现研发创新活动、应用生产活动规模及质量的持续快速提升,而商业化活动质量相对平稳;黑龙江、吉林、海南通过实施创新驱动发展战略,积极优化创新政策环境、扩大创新资源投入、推进科技成果转化,因此研发创新活动和商业化活动取得明显成效,但是由于其具有的传统经济结构和产业结构转型升级需要,目前进入改革阵痛期和瓶颈期,在应用生产活动方面处于震荡期;在持续推进创新创业、逐步落实和完善科技成果转化政策及法规的基础上,河北、内蒙古、宁夏的科技创富效应初步凸显,商业化活动规模扩大、质量明显提升,且速度远高于研发活动与应用生产活动;重庆、青海则在科技成果转化初期取得明显成效,在新产品应用生产规模和工业整体生产能力方面获得快速发展,相比而言,研发创新活动和商业化活动尚显落后;贵州和广西重视地区创新投入力度、创新政策完善、创新环境优化和科技成果转化,其高技术产业生产、工业综合生产能力、新产品销售规模等在重视和推进创新创业过程中实现了较大改观,但由于研发能力有限,在研发创新效果、质量等诸多方面未实现明显改善。

(8)低水平反向抗生地区(包括甘肃)。就共生水平而言,甘肃省区域创新生态系统的SLI均值为0.050,属于低水平等级;就共生关系而言,种群间互动对各种群均表现出负向抑制作用(0.496、53.087、96.731),种群间呈反向抗生关系。整体来看,甘肃省区域创新生态系统共生性表现为低水平反向抗生。甘肃省位于西部地区,由于地理位置偏僻、基础设置落后,在经济发展水平落后效应的影响下,创新环境较差、创新资源匮乏且吸引力欠缺,导致创新能力、创新生态发展水平等均落后于东部和中部地区[22],因此在研发、生产和商业化方面均远低于东部与中部地区,处于低水平等级。进一步研究发现,在全国贯彻落实创新驱动战略、积极推进创新创业的背景下,甘肃省在创新政策实施、创新环境优化、创新人才集聚、创新平台建设等方面均采取了积极行动,国家级科技孵化器数量有所增加,新增了以天祝高性能碳基新材料为首的国家级特色产业基地,创新活动投入取得进展,但创新成效未获得明显提升,特别是在研发投入强度、专利研发质量、科技论文产出质量、地区生产效率、新产品销售比等关键指标方面,由于片面重视创新投入而忽视科技成果转化率及创新制度、创新合作机制、产业链条整合等重要环节,导致创新活动能力不升反降,研发创新活动、应用生产活动和商业化活动能力均出现下滑,进而使区域创新生态系统呈现为低水平反向抗生态势。

4 研究结论与对策建议

4.1 研究结论

本文基于Lotka-Volterra扩展模型,在揭示区域创新生态系统研发创新、应用生产和商业化三种群间互动共生规律的基础上,以内地30个省市2017年数据为样本,测度并计算了区域创新生态系统种群间二维互动系数、三种群共生水平指数和共生关系指数,经综合考虑共生水平指数和共生关系指数,将30个省市区域创新生态系统分为8类地区,进而对不同类别区域创新生态系统共生性及其成因进行分析,得到以下结论:

(1)整体而言,我国区域创新生态系统研发创新种群与应用生产种群间多呈互惠共生关系,二维互动态势良好;研发创新种群与商业化种群间多呈寄生关系,二维互动态势次之;应用生产种群与商业化种群间多呈反向抗生关系,二维互动态势明显较差。因此,提高科技成果末端转化效率、加强应用生产与商业化种群间良性互动,促进其协调发展,是从国家层面完善区域创新生态系统建设、实现地区创新协调发展的重要政策着力点。

(2)我国内地30个省市区域创新生态系统的共生性表现不一——区域创新生态系统共生水平呈现“东高西低”的分布特征,超高值和高值均来自东部地区,西部大部分省份均处于低水平等级,地区间差距悬殊。总体来说,在区域创新生态系统共生关系方面,虽然反向抗生地区较少,但互惠共生地区亦不多,寄生地区占据绝对数量,即共生关系态势并不理想,在实现互惠共生、良性协调发展方面还有较大提升空间。

(3)广东省区域创新生态系统表现为超高水平互惠共生性,可以作为全国其它省市学习的标杆;上海和湖南的区域创新生态系统分别表现为高水平、中水平互惠共生状态,共生发展态势总体是健康的,可作为低水平和寄生关系省市的发展标杆;甘肃省区域创新生态系统表现为低水平反向抗生性,属于共生发展形势最差的。因此,兼顾三大种群活动规模拓展和种群间有效交流协调与衔接是该省域区域创新发展的重点。

4.2 对策建议

针对我国区域创新生态系统共生发展现状及面临的共生性问题,提出针对性对策建议。

(1)针对当前面临的应用生产与商业化难以良性互动的全国性突出问题,我国应在宏观政策方面实施有效引导。首先,鼓励高技术制造业加快服务化进程,促进生产制造向商业化环节扩展与交互。一方面围绕产品功能,拓展服务业务向营销、售后等下游延伸,另一方面加强生产制造与服务业的分工协作,降低生产环节融资成本,扩宽外部营销渠道;其次,鼓励在市场与营销环节中利用大数据技术,积极搜集和处理消费者大数据,为生产制造环节显示和引导消费者偏好,发现和培育新市场。利用智能化技术保障市场大数据处理结果顺利转化为满足消费者需求的产品和服务,推动商业化环节向生产制造环节靠拢。通过生产制造环节向商业化环节延伸、商业化环节向生产制造环节扩展,形成二者间的良性交互与协调。

(2)针对我国区域创新生态系统共生水平差距悬殊的问题,首先,加大落后地区在创新人才培养、科技经费投入方面的支持力度,增加以市场需求为核心的研发成果供给;通过建立技术产权交易中心、完善中介服务体系等促进科技成果转化;加大生产制造技术更新改造支出和消化吸收支出,提高生产制造环节配套能力;推进制造业与服务业协同步伐,建立现代营销服务体系,积极实施品牌带动战略,进而在研发创新效率、综合生产能力和商业化水平方面实现协调发展。其次,利用创新生态的开放型创新格局和地区间空间联动,通过区域间对口合作、联合开发、成果转化协作、联合培养人才等加强科技研发和生产应用,消除创新要素配置的地区壁垒、组织壁垒,发挥市场机制在推动创新要素区际流动中的主导作用,促进东部发达地区与中西部落后地区间的交流及互动。最后,共生水平落后地区可借鉴标杆省市广东、上海、湖南的创新生态发展经验,探索本地区创新生态共生式发展的特色化道路。

(3)针对我国区域创新生态系统共生关系的异质性、非健康特征,因地制宜,弥漏补缺,推动其由反向抗生、寄生向互惠共生转变是我国区域创新生态系统实现共生发展的共同路径。首先,利用产学研结合的技术研发应用基地构建面向产业的研发机制,提供技术研发与集成、中试熟化与工程化服务,支撑行业共性技术成果转化与应用,建立众创空间、孵化器、加速器等创业孵化平台,在创业孵化中推动研发创新成果与投产制造的紧密衔接;其次,进一步加强产学研协同合作,推动高校、科研院所建立面向企业的技术服务网络,支持其以需求为导向的科技研发活动,通过健全政策法规、政府合同、税收抵免、信贷扶持等方式提高技术市场活跃度,通过研发合作、技术转让、作价投资等多种形式,推动研发创新活动与商业化有效联结;最后,利用大数据和智能技术,挖掘市场需求与偏好信息,建立生产制造环节产品行情评估与预测体系,提高制造业服务化水平,使应用生产环节和商业化环节有效匹配与协调。总之,除广东、上海和湖南外,其余省区市创新生态均未实现互惠共生性,种群间关系在个别环节上存在异质性。因此,各地区应针对自身问题,着力解决痛点,实现区域创新生态互惠共生模式形成。

5 研究不足与展望

由于现实条件限制,本文在研究过程中仍存在一些不足之处,需要在后续研究中作进一步深化。首先,限于指标数据的可得性和研究代表性,本文主要揭示的是我国省级区域创新生态系统共生性现状,采用的是省级区域相关数据,得到的结果亦主要体现为省级区域创新生态系统共生性,而区域有多个表现层次,如城市、科技园区等。因此,在后续研究中需要进一步关注城市、科技园区等层次的区域创新生态系统共生性问题,实现对我国区域创新生态系统多层次共生态势的全面捕捉。其次,区域创新生态系统共生性评价主要是以研发创新种群、应用生产种群和商业化种群为关键种群,并以关键种群间互动共生关系衡量区域创新生态系统整体的共生关系及其模式。由于生态系统种群概念的相对性和创新主体的多样性,不同划分层次下种群(个体)间共生关系和模型呈多样性共存,而本文限于研究的聚焦度,未对此展开深入研究。因此,在后续研究中需要进一步关注不同划分层次下我国区域创新生态系统种群(个体)间的共生性表现,以获得更为丰富和细致的研究结果,为区域创新实践提供更详实的指导。最后,受篇幅所限,本文采用适宜方法对区域创新生态系统共生演化模型进行求解,获得种群间互动共生关系系数并进行评价,但尚未进一步捕捉不同共生模式下我国区域创新生态系统共生演化进程,而这是全面认识我国区域创新生态系统共生演化全貌的关键环节。因此,在后续研究中,可将种群间二维互动关系系数代入区域创新生态系统共生演化模型,通过仿真模拟分析,预测我国区域创新生态系统共生演化进程,从动态视角全面认识我国区域创新生态系统共生现状。