基于缝控压裂优化设计的致密油储集层改造方法

2020-06-30雷群翁定为管保山慕立俊胥云王臻郭英李帅

雷群,翁定为,2,管保山,慕立俊,胥云,王臻,郭英,2,李帅,2

(1.中国石油勘探开发研究院,北京 100083;2.国家能源致密油气研发中心储层改造部,河北廊坊 065007;3.中国石油长庆油田第一采油厂,陕西延安 716000)

0 引言

伴随着美国页岩油气技术的革命,非常规油气资源已成为其主要开发对象[1-3]。长井段水平井多段压裂技术作为非常规油气开发的核心技术得到国内外的广泛认可和应用。但非常规油气资源采用水平井技术开发仍面临一个共性问题,即如何优化水平井的长度、人工裂缝的条数、裂缝间距、施工段长、段内簇数和每簇孔数等参数,以达到减缓产量递减、提高采收率的目的。针对这些问题,笔者经过多年研究,提出了针对水平井的储集层改造方法——缝控压裂技术[4]。

所谓缝控压裂技术,就是通过人工裂缝参数的优化来实现对井控单元内储量的最大动用。对传统直井压裂而言,主要优化双翼对称缝的相关尺寸参数,包括裂缝的半缝长、裂缝的高度、裂缝的宽度及与地层相适应的人工裂缝导流能力,以期获得直井控制单元内储量的最大动用、最大的采收率。对水平井而言,单井人工裂缝数量大幅增加,裂缝起裂和扩展也相对复杂,缝控压裂技术就是对水平井所控制开采单元内的裂缝方位、裂缝尺寸(长、宽、高)、裂缝间距以及水平井排距等相关参数进行优化,同时优化现场施工工艺参数,实现水平井控制单元产量最大、采收率最高、经济效益最佳。

缝控压裂技术是一项复杂的系统工程,涉及井控单元储集层特征、流体渗流特征、单条水力裂缝形态等的描述,人工裂缝密度与储集层物性的匹配、岩石力学特征与地应力关系的表征,以及各参数对非常规储集层全生命周期开发规律影响的分析,等。

从压裂技术的发展与目前中国探明油气资源品位变化趋势分析,缝控压裂技术有望发展成为未来主体压裂技术[5-8],其实现的手段为:①研发地质工程一体化压裂优化设计软件,优化裂缝系统,实现对低品位储集层油气资源的最佳控制;②开发高效多功能压裂液体系,最大限度发挥压裂液的改造、储能和渗吸置换作用;③现场施工中强调大规模低成本改造技术的应用,力争实现初次完井改造一次到位。缝控压裂技术与低品位油气资源开发进一步融合,可升级为非常规资源的主要开发方式。本文简要介绍了软件优选的模型及架构,论证了缝控压裂技术的适用性,提出了优化设计的原则和方法,并指导完成了现场试验。

1 缝控压裂技术要点

缝控压裂技术的核心是优化设计,建立优化模型、研发相应的软件是基础。目前非常规油气开发的水平井普遍采用桥塞分段+多簇射孔方式压裂,使用比例超过 90%[9],因此缝控压裂优化模型必须能实现:①非常规油气储集层水平井多段压裂裂缝模拟;②大规模压裂条件下的油气藏产量模拟。

1.1 水平井多条裂缝扩展模型

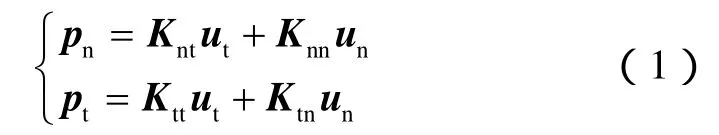

本文采用全三维裂缝扩展模型模拟水平井分段多簇压裂时的多条裂缝扩展[10-11]。模型中不考虑天然裂缝分布以及天然裂缝与人工裂缝的相互作用,以连续分布的主裂缝描述人工裂缝[12-14]。假定裂缝保持垂直[15](国内大多数致密油和页岩气储集层最小主应力为水平方向,实施水力压裂多形成垂直裂缝)但可以朝任意水平方向扩展。裂缝模型由一系列结构化矩形单元构成,主要变量(压力、缝宽等)位于单元的中心节点。垂向上的裂缝单元尺寸可以自动调整以精确匹配不同层的厚度,水平方向的裂缝单元尺寸保持不变以提升计算效率。具体采用三维位移不连续法描述裂缝的法向和切向变形,针对所有裂缝单元建立全局性弹性方程:

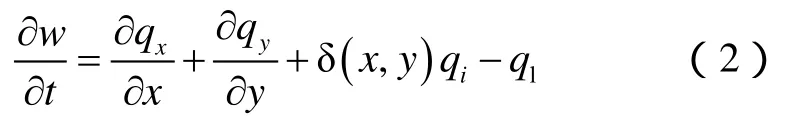

裂缝内流体流动满足质量守恒方程:

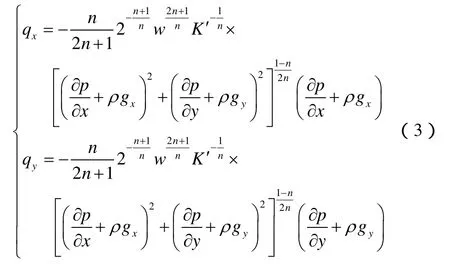

流体运动动量方程为:

流体滤失采用Carter一维滤失模型:

描述裂缝变形的弹性方程(1)式和缝内流体流动的质量守恒方程(2)式共同组成了一组以缝宽和流体压力为未知量的瞬态非线性耦合方程组。对质量守恒方程(2)式采用有限体积法离散,采用顺序耦合分析法求解耦合方程组:①给定时间步长,并且已知上一时间步缝内流体压力和缝宽的分布,假定初始各簇分配流量(裂缝点源泵注排量)为qi,且满足流量体积守恒;②采用(2)式计算当前时间步缝宽,将缝宽代入(1)式计算压力和剪切位移不连续量;③将压力和缝宽回代入(2)式重新计算缝宽,如此迭代,直至压力与缝宽收敛;④通过获得的缝内压力计算各簇分配流量,并与假定的初始流量分配作比较,如收敛则结束计算;如不收敛,则重新分配各簇流量,重复②—④。当裂缝前缘最大张应力大于岩石的抗张强度时,裂缝开始扩展。裂缝扩展方向通过应力场计算,保证局部最小主应力方向始终与裂缝扩展方向垂直。

1.2 致密油储集层压裂数值模拟模型

致密油储集层采用水平井大规模压裂开发,需要考虑压裂液与地层的相互作用。前人研究发现,特定功能的压裂液可以使润湿相更多地进入储集层基质,并置换储集层基质内的非润湿相至裂缝中。该过程中压裂液与储集层主要发生两种作用[16-17]:①降低基质小孔喉内原油和孔隙周围水相之间的界面张力,将油相变为可动;②使储集层基质的润湿性向水湿方向转变,增加水相的逆向渗吸作用,提高基质采出程度。

为更好描述致密油储集层水平井大规模压裂开发动态,数值模型必须考虑:①油、水、压裂液 3种流体同时流动;②流体与流体、流体与固体之间的耦合;③引入润湿反转模型和界面张力降低模型。

1.2.1 油水物质平衡方程

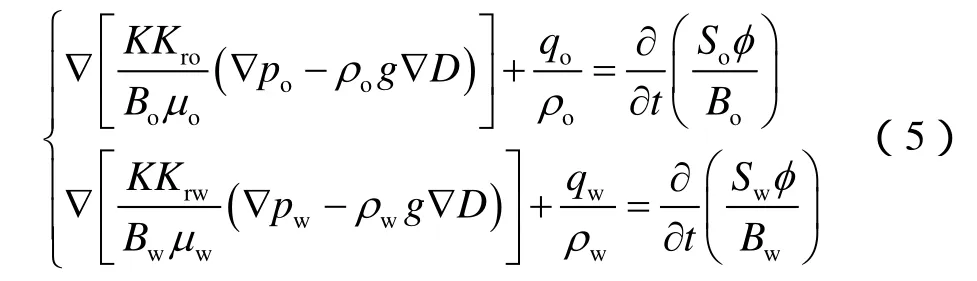

模型假设:流体的流动符合达西渗流,为等温渗流;水组分存在于水相中,油组分存在于油相中;多孔介质内温度恒定;岩块中油水没有损耗。考虑重力和毛管压力,建立油水物质平衡方程:

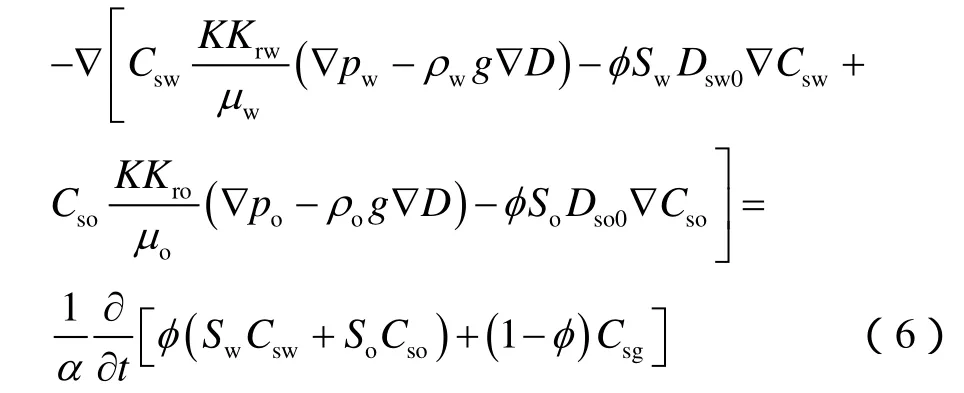

1.2.2 压裂液作用方程

致密油大规模压裂一般会在压裂液中添加如表面活性剂等功能性辅助材料,因此还需考虑压裂液的表面活性剂效应,模型假设表面活性剂可溶于油水两相并可吸附于岩石固体表面,表面活性剂分子的扩散符合菲克定律且密度恒定,可建立方程:

1.2.3 毛管压力曲线和相对渗透率曲线

压裂液进入储集层基质会引起岩石毛管压力、相对渗透率的变化,在Brooks-Corey毛管压力曲线的基础上,加入润湿性表征参数,绘制润湿反转前后的毛管压力曲线和相对渗透率曲线。其中,毛管压力曲线可表示为[18]:

1.2.4 润湿反转方程

考虑压裂液进入储集层基质引起岩石润湿性的改变,根据Fletcher实验结果[19],采用经验拟合的方法,将润湿性的改变也即接触角变化表述为与时间相关的函数:

与常规油藏数值模拟软件类似,压力采用隐式求解,饱和度和表面活性剂浓度采用显式求解(IMPECS)[20]。对于压力项,将毛管压力方程变形为pw=po-pc,代入方程(5)中,消去pw项,合并两相方程得到压力方程,求解压力分布,代回原方程显式求解饱和度和表面活性剂浓度方程。

模型计算步骤为:①输入油藏参数,进行模型初始化,计算相对渗透率曲线和毛管压力曲线;②通过压力差分格式,计算油相压力方程;③计算流体饱和度方程与对应的新毛管压力方程;④进行油、水相物质平衡检验;⑤检验合格,求解表面活性剂浓度方程,求取对应表面活性剂浓度的新界面张力和接触角,检验不合格,缩小时间步长重复①—④;⑥求取饱和度前缘、产量、采收率等数据。

1.3 FrSmart地质工程一体化压裂优化设计软件

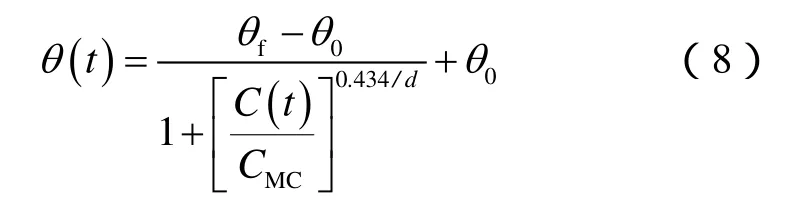

以裂缝模拟和压裂油藏模拟为基础,研发了FrSmart地质工程一体化压裂优化设计软件,包括7个关键模块(见图 1)。该软件具有如下功能:①导入地质建模数据,建立地质力学模型,优选压裂井段;②采用产能模拟模块优化人工裂缝间距、缝长等参数;③采用裂缝模拟模块实现对施工参数的优化;④经济评价模块可实现非常规油气资源开发所有关键参数的优化;⑤融合了大数据、现场及远程决策功能,可提高输入参数的准确性、优化设计的合理性。

2 缝控压裂技术适用性

以国内某油田的特低渗透、超低渗透和致密油 3种品位资源为原型,采用本文油藏数值模拟模型,计算分析不同开发方式下的采出程度,对比 3类油藏水平井衰竭式开发与现用直井井网开发效果差异,以评估缝控压裂技术的适用性。

图1 FrSmart地质工程一体化压裂优化设计软件构成及主要功能

2.1 建模基础参数

采用表 1所示储集层及裂缝参数,分别建立特低渗透、超低渗透和致密油 3种品位资源地质模型,地质模型大小、网格大小相同:模型尺寸为2 500 m×2 000 m,网格尺寸为25 m×25 m。

表1 模型中主要储集层及裂缝参数

2.2 模拟结果

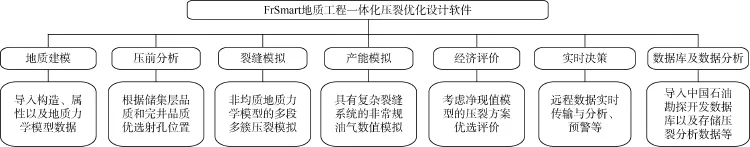

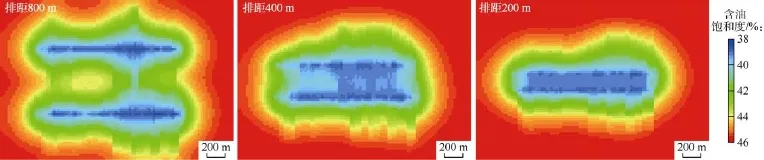

2.2.1 特低渗透油藏

模拟计算特低渗透油藏4种方式下的开发指标(见图 2):①直井正方形反九点井网;②直井正方形反九点井网+加密+排状注水(生产 5年后在两排油井中间位置进行加密,调整为排状注水);③水平井200 m排距衰竭式开发;④水平井800 m排距衰竭式开发。由计算结果可知:①采用正方形反九点井网开发,生产10年采出程度为15.3%;②生产5年后加密并调整为排状注水,此时开发效果最好,生产10年采出程度最大,为20.1%;③采用水平井衰竭式方式开发,800 m水平井排距时生产10年采出程度仅为2.1%,即使将水平井排距缩小到200 m,10年后采出程度也仅为6.9%;④对比不同开发方式下储量动用程度,采用反九点直井正方形井网开发,10年后边井位置含油饱和度下降了21.9%,而水平井衰竭式开发方式下同样位置的含油饱和度仅下降了1.0%,动用程度极低。综合考虑直井和水平井建井成本,特低渗透油藏应采用直井反九点井网开发,后期视开发情况进行加密调整,与目前油田开发实践认识一致。

图2 特低渗透油藏不同开发方式下的采出程度

2.2.2 超低渗透油藏

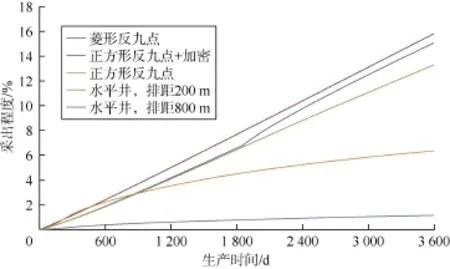

模拟计算超低渗透油藏5种方式下的开发指标(见图 3):①直井菱形反九点井网;②直井正方形反九点井网;③直井正方形反九点井网+加密(加密方式同特低渗透油藏);④水平井200 m排距衰竭式开发;⑤水平井800 m排距衰竭式开发。由计算结果可知,超低渗透油藏采用直井菱形反九点井网采出程度最高。进一步考虑经济效益,水平井建井成本1 300万元/井,直井130万元/井,原油价格3 050元/t,计算不同开发模式下的开发效果及经济效益(见表 2)。结果也显示菱形反九点井网效益最高,与目前油田开发实践认识一致;与特低渗透油藏相比,采用水平井200 m排距衰竭式开发与采用直井注采井网开发,开采10年后采出程度的差距在缩小,因此有必要对部分注采关系建立困难的超低渗透油藏探索水平井衰竭式开发的可行性。

图3 超低渗透油藏不同开发方式下的采出程度

表2 超低渗透油藏不同开发模式下收益及采出程度

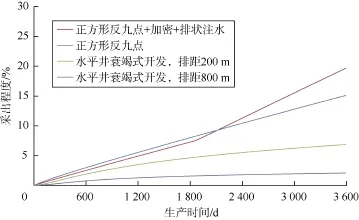

2.2.3 致密油

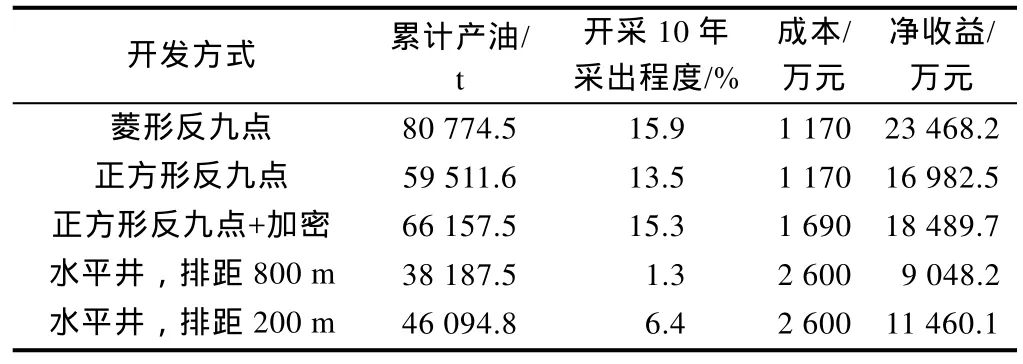

模拟计算致密油在 5种方式下的开发指标(见图4):①直井正方形反九点井网;②正方形反九点井网+加密+排状注水(加密方式同特低渗透油藏);③水平井200 m排距衰竭式开发;④水平井400 m排距衰竭式开发;⑤水平井800 m排距衰竭式开发。由计算结果可知,因致密油储集层渗透性极差,注入水无法建立流动通道,即使对直井井网进行加密,开发10年后仍不能见到注水效果;而采用水平井衰竭式开发效果较好,水平井排距为200 m时采出程度可以达到2.5%。因此,致密油储集层适宜水平井衰竭方式开发。

图4 致密油储集层不同开发方式下的采出程度

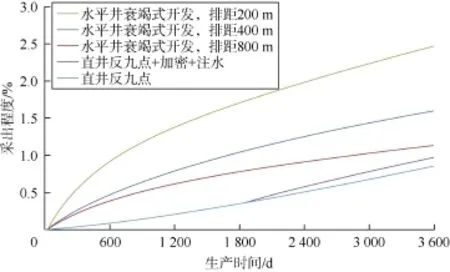

图5为不同水平井排距下生产3 590 d时的剩余油饱和度分布图,可以看出,相同生产时间条件下,水平井排距为200 m时,井间原油饱和度最低,说明缩小水平井排距可提高井间原油储量控制程度、累计产油量与最终采收率。

图5 致密油储集层不同水平井排距下的原油饱和度分布

由上述分析可知,储集层物性变差,水平井衰竭式开发的优势逐渐显现,致密油(覆压渗透率小于0.1×10−3μm2)采用水平井衰竭式开发采出程度相对更高。缝控压裂技术通过人工裂缝参数的优化来实现对井控单元内储量的最大动用,主要基于水平井衰竭式开发井网提出,因此该技术的适用对象为致密油等品位级别的非常规油气资源。

3 致密油储集层缝控压裂优化设计

3.1 水平井压裂裂缝间距对生产指标的影响

设计致密油储集层水平井压裂裂缝间距分别为40,30,20,10,5 m,采用FrSmart地质工程一体化压裂优化设计软件产能模块,输入表1所示基础数据,模拟水平井开发指标(见图6)。由图可知,随缝间距缩小,压后日产油量大幅增加。计算结果表明,裂缝间距为5 m时,生产3年累计产油量比裂缝间距为30 m时增加230%。

图6 不同裂缝间距下的日产油量变化

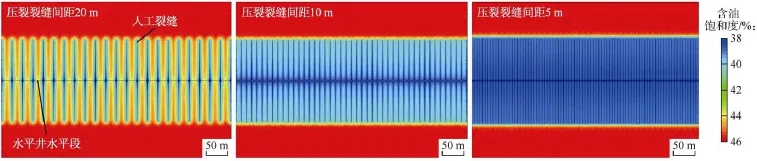

图7为水平井压裂裂缝间距为20,10,5 m条件下生产 3年后的含油饱和度分布,对比可知,压裂裂缝间距越小,剩余油饱和度越低,储量动用程度越高。缝间距缩小到一定程度(本算例为5 m)时,可实现含油饱和度的整体均匀降低。

图7 不同裂缝间距下的含油饱和度分布

3.2 水平井压裂裂缝参数优化

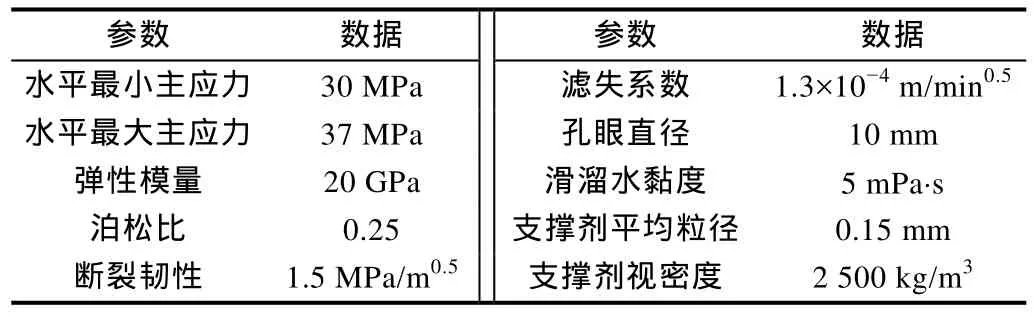

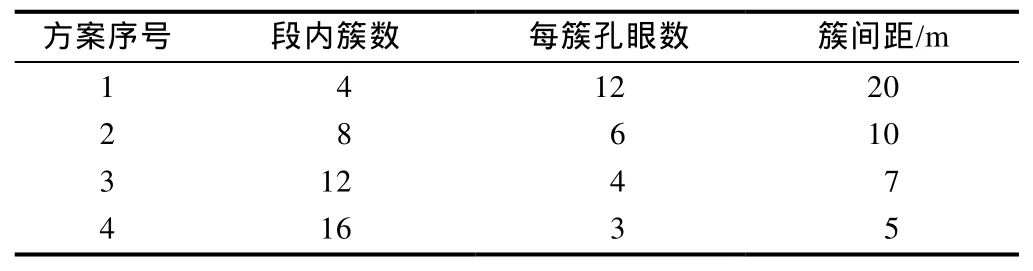

采用 FrSmart软件裂缝优化模块模拟致密油储集层水平井分段多簇压裂条件下的生产动态,对段内簇数、施工规模、水力裂缝起裂和扩展状态进行优化。模拟水平井目的层埋深2 385~2 415 m;上下隔层与目的层应力差5~6 MPa;模拟计算过程中设定压裂段长度为80 m;所有方案采用相同的排量(12 m3/min)与平均砂液比(15%);其他主要储集层及压裂材料基础参数见表3。对比方案见表4,每个方案考虑800,1 600,2 400 m3共3种注入量。

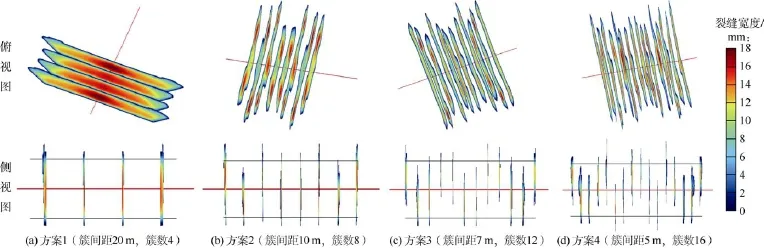

图8为表4中4个方案单段压裂液量为1 600 m3条件下的水力裂缝俯视和侧视图。可以看出:①随着段内分簇数量的增加,簇间距从20 m缩小到5 m,人工裂缝干扰程度加剧,不同簇人工裂缝不均匀扩展;②因水平两向主应力差值较大(7 MPa),水力裂缝均能实现向储集层深部扩展;③采用同样施工规模,在段内簇数为16簇时,裂缝可以更好控制储集层,实现对储集层的密切割。

表3 水平井裂缝优化主要储集层及压裂材料参数

表4 水平井裂缝优化对比方案

图8 段内裂缝扩展俯视、侧视图

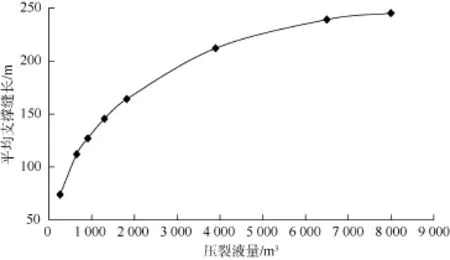

图9为段内簇数均为8,不同施工规模条件下的裂缝支撑缝长,可以看出裂缝尺寸与施工规模呈非线性关系,后期增加单位缝长需消耗更多压裂材料。如同一平台水平井排距分别为400 m和200 m:①400 m排距下,段内8条裂缝,每条裂缝长200 m,消耗压裂液量约为3 300 m3;②200 m排距下,段内8条裂缝,每条裂缝长100 m,两口井消耗压裂液量约为1 100 m3。对比可知,实现相同的“缝控”储量,小排距水平井消耗的压裂材料较少。综上所述,缩小水平井排距和加密人工裂缝是致密油储集层实现缝控的最好选择。

图9 施工规模与平均裂缝支撑缝长关系曲线

3.3 水平井缝控压裂设计要点

为了实现最佳“缝控”目标,提出实现缝控压裂优化的原则包括:①采用长水平段布井,水平段长度达到1 800 m以上,排距缩小到200~300 m;②采用桥塞分段多簇射孔方式压裂,压裂段长度保持稳定(70~100 m),大幅度增加段内射孔簇数(8~16簇),缩小缝间距(5~15 m),实现“密切割”;③优化每段压裂液和支撑剂用量,需要指出的是,若水平井为加密井,考虑压力衰减引起的应力下降,压前需对老井大规模补液以减少新井老井的相互干扰。

4 致密油储集层缝控压裂现场试验

鄂尔多斯盆地陇东地区长 7段湖湘致密油储集层为细砂级和粉砂级长石岩屑砂岩,岩心渗透率为(0.11~0.14)×10−3μm2;两向水平主应力差 4~7 MPa;地层温度下原油黏度0.97 mPa·s;地层压力系数0.77~0.84。

长7段致密油自2013年规模建产以来,平均水平段长度稳定增加,压裂段数持续增加,设计裂缝间距由30~40 m降低到15 m。通过上述优化设计方法研究认为,设计裂缝间距可降至5~8 m,因此有必要开展缝控压裂技术现场试验,进一步降低缝间距,提高缝控储量。

缝控压裂现场实施采用可溶桥塞进行分段,将常规段内4~6簇射孔大幅度提高到12~14簇;每簇射2孔,射孔相位角 180°。对单口水平井而言,虽然总簇数大幅度增加,但由于每段内分簇数大幅度增加,因此平均压裂段长度保持不变,总体施工成本保持稳定,可实现低成本改造。

2019年完成第1口水平井的缝控压裂试验,压后日产液25.0 m3,平均含水率35.1%。2019年缝控压裂技术在该区块推广应用 87口井,平均水平段长度1 705.8 m,压裂22.3段118.9簇,簇间距10.9 m,生产初期单井产量18.6 t/d,与前期相同水平段长度水平井相比,压裂初期日产油增加约1.5倍。单井预测最终采出程度提高了44.4个百分点。

5 结论

缝控压裂技术通过人工裂缝参数的优化来实现对井控单元内储量的最大动用,该技术的最佳适用对象为致密油等品位级别的非常规油气资源。

水平井压裂裂缝间距对单井开发指标存在较大影响,裂缝间距越小,剩余油饱和度越低,储量动用程度越高。缝间距缩小到一定程度可实现含油饱和度的整体均匀降低。

采用缝控压裂技术可实现致密油等非常规油气资源的有效开发,主要关键点包括:提高水平段长度,缩小水平井排距;大幅度提高段内射孔簇数,缩小裂缝间距;避免新井老井压裂干扰。

现场试验证实,缝控压裂技术可以提高单井产能进而提高区块采出程度。缝控压裂技术与油气田开发进一步融合,可大幅度提高中国致密油等非常规油气资源的开发效益。

符号注释:

Bo,Bw——油相、水相流体的体积系数,无因次;CL——滤失系数,m/s0.5;CMC——临界胶束浓度,mg/mL;Cp——毛管压力曲线端点系数,Pa·m;Csw,Cso,Csg——被水相、油相以及岩石表面吸附的表面活性剂浓度,m3/m3; ()C t——水相中表面活性剂浓度随时间变化的函数,mg/mL;d——实验数据拟合指数,无因次;D——流体质点标高,m;Dsw0,Dso0——表活剂在水相和油相中的初始扩散系数,m2/s;g——重力加速度,m/s2;gx,gy——x,y方向重力加速度分量,m/s2;i——裂缝点源编号;K——绝对渗透率,m2;Kro,Krw——油相、水相相对渗透率,无因次;K——影响系数矩阵,与裂缝单元的尺寸和方位有关,Pa/m;K'——幂律系数,Pa·sn;np——毛管压力指数,无因次;n——幂律指数,无因次;p——流体压力,Pa;pc——毛管压力,Pa;po,pw——油相、水相流体压力,Pa;pn,pt——裂缝单元的法向和切向净压力向量,Pa;qi——裂缝点源泵注排量,m3/s;ql——滤失流量,m/s;qo,qw——单位时间单位体积储集层油相、水相流体采出(或注入)质量,kg/(s·m3);qx,qy——x和y方向的单宽流量(单位时间流过单位宽度的体积),m2/s;So,Sw——油相、水相流体饱和度,%;Sor——残余油饱和度,%;Swi——束缚水饱和度,%;t——时间,s;un——垂直于裂缝面的张性位移(缝宽),m;ut——与裂缝面相切的剪切位移,剪切位移包含水平向和垂向两个方向的分量,m;w——缝宽,m;x,y——横、纵坐标轴,m;α——体积转化系数,无因次;δ(x,y)——狄拉克函数,m-2;θ0,θf,θ——润湿反转前、反转后、反转过程中液-固表面接触角,(°);μo,μw——油相、水相流体的黏度,Pa·s;ρ——携砂液密度,kg/m3;ρo,ρw——油相、水相流体密度,kg/m3;σo-s,σo-w——油-表活剂、油-水界面张力,mN/m;τ(x, y)——压裂液到达裂缝面的时刻,s;φ——孔隙度,%。下标:n——法向;t——切向。