基于等效电路模型的锂离子电池双向均衡系统研究

2020-06-29陈金干

摘要:为防止锂离子电池在均衡过程中出现过压、欠压、过流等情况,基于电流可逆的斩波电路,采用电压和电流双闭环控制的均衡架构;为了缩短恒流均衡的时间,快速而精确地达到均衡目标电压,基于等效电路模型分析了均衡过程中电池内阻和导线电阻的计算和补偿策略,并分析了多节串联电池双向均衡的均衡软件流程。针对随机误差和系统性误差,分别采取了滑动平均值滤波和基于系统误差线性模型的自修正方法。试验结果表明,误差修正算法达到了预期效果,均衡系统能够快速精确地达到设定的目标电压。

关键词:双闭环控制;锂离子电池;等效电路模型;双向均衡

0 引言

锂离子电池组一致性问题是贯穿电池组整个生命周期的问题,随着电动汽车的不断推广,锂离子电池组的售后和二次梯度利用时的均衡维护显得尤为重要。采用电阻放电的耗散式均衡的电路在电动汽车上得到广泛应用,但该方法均衡电流小,在实际应用中往往不能有效抑制电池差异变大的情况,最终导致电池包的可用容量大幅下降,影响到整车的续航里程。

与耗散式放电均衡不同的是,采用DC/DC高频变换电路能够实现电流的双向流动,通过线损补偿算法和误差修正算法实现电池组中单节电池的充电、放电,从而大幅提升均衡效率,均衡时间也可以大幅缩短。

1 双闭环充放电系统

1.1 电流可逆斩波电路

图1为半桥组成的可逆斩波电路拓扑结构示意图。在该电路中,Q1和D2构成降压斩波电路,由电源DC向锂电池C1充电,工作于第1象限;Q2和D1构成升压斩波电路,由锂电池C1向电源DC放电,工作于第二象限。需要注意的是,若Q1和Q2同时导通,会导致电源短路,进而损坏电路中的开关器件或电源,因此需要设置合适的PWM死区以防止这种情况发生。

当充放电电流小的时候,可采用D1和D2作为续流二极管实现升降压电路,但当电流大的时候,在D1和D2上的损耗就相当可观了。为了提高电路的充放电电流能力,在电流比较大的时候采用同步整流,配合Q1和Q2的导通时序实现大电流充放电。如图2所示,在充电模式下Q1先于Q2导通,Q1关断后延迟死区时间,然后Q2导通实现续流,以避免大电流通过二极管D2产生损耗。同样,如图3所示,在放电模式下,在每个周期Q2都先于Q1导通,通过Q1导通替代D1续流。

1.2 电压、电流双闭环控制

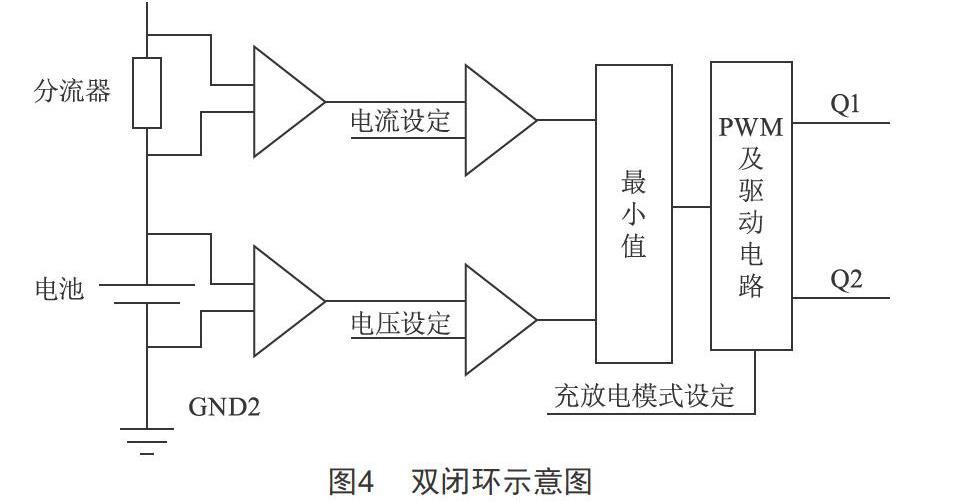

采用双闭环控制,两个反馈量取最小值,当任意一个保护条件满足时,PWM输出关断,停止均衡。電流回路通过分流器的电压经放大后跟电流设定值做减法后输出,电压回路通过放大后跟电压设定值做减法后输出,然后二者取较小值来控制PWM的输出,如图4所示。在一般的充电流程中,开始启动时采用恒流模式充电,此时电流反馈回路优先达到设定值而占主导作用。随着电池电压不断上升,当达到设定的目标电压时,电压反馈回路的输出值小于电流反馈回路的输出值,此时切换到恒压充电模式,电压反馈回路占主导作用。在充电的末期,当充电电流小于设定值时,软件控制停止充电。

图5是均衡控制系统组成示意图,整个系统的检测和控制、与上位机进行交互都是由MCU实现的。由于锂离子电池是多节串联而来的,不同位置的电池参考电位不一样,因此在串联的多通道电池模块均衡过程中必须进行隔离,每个通道采用独立的参考地。

2 基于等效电路模型的均衡策略

2.1 基于锂离子电池等效电路模型的线损补偿

等效电路模型是基于电池工作原理和外部动态特性,用电路网络来描述电池的工作特性。如图6(a)所示,模型中理想电压源Uoc描述电池的开路电压,电阻R0为电池欧姆内阻,电容Cp与电阻Rp并联描述电池的极化环节。PNGV模型与Thevenin模型相比其显著特点是用电容C0描述电池吸收、放出电量时随着负载电流的时间累计而产生的开路电压的变化特性,此电容的大小反映了电池的容量大小。

通常均衡的电流相对于整个电池的容量很小,且在恒流模式下Cp的动态影响可以忽略,因此在本文的分析中采用简化了的Rint模型。为防止过充和过放,锂离子电池的标准充放电方法是先恒流后恒压。在恒流阶段以尽可能大的电流进行均衡,在恒流末端转为恒压模式。恒压模式下输出电流为:

单通道锂离子电池均衡示意图如图7所示。

该方法的明显缺点是在转为恒压模式后,随着Uoc的不断增大,由于电池本身内阻和均衡线束电阻的存在,导致在后期电流越来越小,所需均衡时间会越来越长,无法满足实际应用场合的要求。在充电末期可考虑把Uset增大,但是若设置不合理,会存在使电池过充的风险。

以均衡充电为例,为了缩短整个均衡需要的时间,需要尽可能延长恒流模式的时间,这就需要设置均衡通道输出电压Uset尽可能大;但是若Uset太大会导致后期有过充的风险,因此需要计算出合理的Uset。

在开始均衡前,Uoc是可以通过AD采样电路测量出来的;开启均衡后,电池当前的电流I和电压U也是可以测量出来的,因此有:

根据式(2)即可计算出当前通道的内阻R0和导线电阻之和,在后续设定目标电压时,可根据当前的Uoc和I进行动态调整,以达到理想的均衡效果。

2.2 多节串联电池的均衡

对于N节电池串联形成的模组而言,由于相邻两节电池之间共用一根采样/均衡线,因此有N+1条导线。当多节电池的电压分布不同时,有的电芯需要补电,有的需要放电,因此情况比较复杂。为了简化分析,假定每节电池的内阻都是R0,导线电阻为Rw,以相邻两节电池为例,如图8所示。

通过式(3)和(4)可以计算出Rw。另外可以看到,当I1和I2都为正时,二者在相邻的线束上带来的线损是有个抵消效应的,即若相邻的两个通道都是在均衡补电或者均衡放电,由于线损的抵消,可以使均衡的电流尽可能地大。相反,若I1和I2的方向相反,线束上的压降会累加,导致需要更高的设定电压才能维持对应的恒流电流。

2.3 软件设计

对于多节电池模组而言,为了达到均衡的目的,需要在尽可能短的时间内完成目标电压的均衡,同时要避免任意一节电池的过充和过放、过流等。为此,如图9所示,均衡软件设计了多个步骤:

(1)目标电压、均衡模式的确定。若整个模组的目标电压不是通过上位机统一下发的,则将当前模组内电池端电压的平均值作为目标电压。在此基础上,若电压高于此值则对应的通道为放电均衡模式,反之则为充电均衡模式。

(2)根据式(3)和(4)计算每节电池的R0和线束的Rw。

(3)根据当前Uoc、R0和Rw实时修正设定电压Uset和设定电流Iset。

(4)根据单体电池电压动态修正每节电池的当前Uoc。

(5)判断故障退出。若在均衡过程中出现过温、过压或欠压等硬件故障或电池故障,及时退出均衡并设置故障位上报给上位机。

(6)根据当前Uoc、电池容量和均衡电流估算剩余均衡时间。

(7)判断均衡结束条件。

3 误差修正与结果验证

3.1 誤差分析与数字滤波设计

磷酸铁锂电池开路电压毫伏级的变化对应的锂电池SOC差异就很大,实际应用中需尽可能减小误差。针对系统的随机误差,解决的方法就是多次测量取平均值,可采用算术平均滤波、滑动平均滤波等。由于系统采用的元器件并非理想器件,故检测模块存在失调误差、增益误差以及微分线性误差DNL和积分线性误差INL,这些误差是系统误差,一旦具体的器件固定,误差也基本保持不变,因此若能计算出误差模型,就能根据误差模型来补偿测量值。

为了简化计算,同时分析误差的分布规律,采集系统的误差主要由失调误差和增益误差构成,因此可采用一阶线性误差模型:

3.2 误差校准试验验证

引入自校准算法后,编写对应的修正程序读取检测通道的数字值x,根据误差模型计算得到对应的误差e,同时采用高精度采样设备得到Xreal,最终的结果如表1所示。

对应的k=0.999 54,b=-0.002 2。校准后的误差明显减小了一个数量级,取得了比较理想的效果。

3.3 均衡试验验证

均衡试验采用的是12串三元材料的锂离子电池,为验证均衡的效果,电池的初始值设定为不同电芯之间间隔50 mV;第一次试验的目标电压设定为比所有电池的电压都高,如图10所示。

第二次试验设定电压间隔为100 mV,目标电压设定为中间值,可以看到经过一段时间的均衡后,最终各节电池的电压都收敛到目标电压,如图11所示。

4 结语

基于电压和电流的双闭环系统,能够确保均衡过程中不会出现过流、过压或欠压等现象,确保锂离子电池的安全。

针对各种可能出现的目标电压,采用电流可逆的斩波电路,可以做到每个通道既能对电池充电也能对电池放电。通过等效电路模型的分析,选择合适的Rint模型可以方便地计算出各节电池的等效内阻和连接导线的阻抗,通过阻抗补偿算法,使均衡过程中恒流的时间尽可能地延长,均衡的总需求时间得到有效缩短。考虑到锂电池SOC-OCV比较平坦的特性,通过滑动平均值滤波和线性误差模型对随机误差和线性误差进行校准,使得采样系统能够有很高的精度,进而保证均衡系统能够使各节电池的SOC保持更高的一致性。

[参考文献]

[1] 魏学哲,孙泽昌,田佳卿.锂离子动力电池参数辨识与状态估计[J].同济大学学报(自然科学版),2008,36(2):231-235.

[2] 魏学哲.燃料电池轿车锂离子动力电池管理系统研究[D].上海:同济大学,2005.

[3] 王兆安,黄俊.电力电子技术[M].4版.北京:机械工业出版社,2000.

[4] 刘有兵,齐铂金,宫学庚.电动汽车动力电池均衡充电的研究[J].电源技术,2004,28(10):649-651.

[5] 王林涛,陈德荣.锂离子电池均衡充电的设计[J].电工技术,2007(9):72-73.

[6] 侯媛彬,汪梅,王立琦.系统辨识及其MATLAB仿真[M].北京:科学出版社,2004.

收稿日期:2020-03-13

作者简介:陈金干(1983—),男,湖北大悟人,研究方向:锂离子电池管理及测试设备。