试论唐卡艺术的形式语言及精神

2020-06-29陈桦张自兵

陈桦 张自兵

摘 要:藏传佛教唐卡绘画是藏传佛教的宗教艺术样式,在色彩的运用、画面的装饰性以及平面化的绘画风格上都独树一帜,并且因地域因素等原因,保持着一定的神秘色彩。文章通过探析唐卡的审美艺术倾向,重新审视唐卡这种古老的绘画艺术形式的创作特点及深层文化内涵。

关键词:唐卡;宗教绘画;形式语言;精神内涵

一、藏传佛教和唐卡

审视藏传佛教艺术中的唐卡绘画,我们不难发现与西方现代艺术要找寻的精神相一致的东西,其蕴含着一种现代艺术要素,或许这正是现代艺术家们想获取的摆脱“先驱者们的控制”新的灵感。像现代主义的艺术融合一样,藏文化具有整合性的文化特征,是通过不断收集和吸收周边民族宗教文化和宗教艺术而形成的独特民族文化[1]。研究唐卡绘画艺术,必然要提到藏传佛教,而多数人对藏传佛教知之甚少。藏传佛教是中国佛教三大系统之一,清代以后汉文文献中称之为“喇嘛教”。藏传佛教有两层含义,一是指在藏族聚居区形成和经藏族聚居区传播并影响其他地区的佛教,二是指用藏文、藏语传播的佛教[2]。

唐卡是藏传佛教的重要艺术表现形式,其文脉历史源远流长。早在四五千年前的卡若和曲贡文化遗址中,简单的彩绘纹饰,就开创了唐卡艺术的先河[3]。吐蕃人在公元7世纪建立吐蕃奴隶制政权,佛教在这一时期通过今天的尼布尔、印度等路径传入,而唐卡艺术可以说是伴随佛教文化的传入而产生发展的。《旧唐书·吐蕃传》提到“松赞干布与文成公主联姻时,公主进藏携带有释迦佛像经卷……营造工巧著作六十種”[4]。其对文化整合的态度使其很容易接纳佛教以及造像和经卷文化。唐卡艺术是融入藏文化的一种宗教艺术形式,它包含对外来文化的认同,也固守自身的文化根基。

藏族唐卡绘制更似中原工笔绘画方式,多运用单线勾勒加罩色渲染,构图都采用散点透视的手法,因此极具平面化特征。东方绘画中对装饰性的、平面化的、纯色彩的绘画形式,构图上空间、透视和空白的表现形式,简约、意象化的造型,以及关于物我相融关系、似与不似的观念等有着深入的研究。这些都与唐卡绘画艺术的一些形式不谋而合。而西方现代主义艺术作品中所表现出的对传统的反叛,以主观情感色的表现取代物象真实色的描绘,使色彩获得自由和新生,这些举措和变革都深受东方艺术影响,为西方艺术在世纪交接之际的革新提供了新的艺术创作形式。

二、线与色的艺术

(一)线条的韵律——唐卡的线条美

作为一门古老的东方宗教绘画艺术,唐卡十分讲究色彩和线的运用。朱良志先生曾把东西方艺术用笔特点归结为,西方绘画主要是块面结构,中国画主要是线点结构。[5]东西方绘画艺术差别由此也显而易见,线条美成为东方绘画的一大特点。唐卡绘画同样具备东方艺术线条美的重要特征。线条以简练、概括的形式塑造了万千形象,是唐卡绘画主题表达的重要方式。唐卡造像必定先以线勾勒再平涂施色,虽线条自由而无拘无束但是其造像的形象必须遵照一定的规范,实质是一种有规律的线条表现和律动,如释迦牟尼佛、强巴佛、药师佛、千手观音、文殊菩萨、普贤菩萨等形象以柔和细腻的线条造得敦厚而慈爱、安宁而又文雅亲切,无论对低首的刻画还是垂目的精细描绘似乎总能表现出看透世间万物之态,以平和端详的姿态示人。如度母的造型,其线的张扬与挥洒塑造出极具人性的光环和魅力,面庞流畅的线条表现出娇柔而端庄秀丽之感,侧锋用笔勾画的体型,丰腴却不媚俗,集人世间的真、善、美于一体。这就是唐卡艺术中线的魅力,以不同的线的表现塑造出千姿百态的佛教众神,也通过线的变化将每一个形象描摹精准到位。

例如,在《须弥山》(图1)经典图式中,以线条勾勒造像,上部为极乐净土中的圣佛,下部为地狱苦海中的亡者,中间为佛家之理想世界须弥山乐土佛地的世人,这些形象有不同的身份、性格和表情,变化多样而不雷同。线条的弯曲、转折、顿挫、粗细中传递了西藏的造型特点和审美诉求,造物、传神、达意等线的表现使画中蕴含的宗教乐土思想的意义不言自明。

(二)色彩的抒情——唐卡的色彩世界

色彩,在视觉艺术中是极具感情化的因素,具有瞬间唤起视觉注意与情感共鸣的效果。同时,色彩又是文化隐喻丰富的视觉因素,在人类生存实践过程中积淀了丰富的内涵,不同地域、民族的文化传统习俗和情感传达方式与色彩有密切的关系。对比中西方绘画语言,中西色彩语言之间的差异远远大于透视、造型等语言,这同样也是色彩与文化情感之间的联系更直接,也更微妙的缘故。[6]人类在艺术发展过程中,从显示出某种自觉精神之时开始,从没有停止过情感色彩的表现。中国古人也有对色彩感情直接认识的论述。明代思想家李贽(1527-1620年)在《焚书》卷三《杂述·读律肤说》中曾写道:“盖声色之来,发乎情性……非于情性之外复有所谓自然而然也。”古今中国画家作画“解衣般礴”、泼墨倾彩的色彩表现都是极鲜明的感情色彩解放。[7]

唐卡绘画艺术的画师们在造型基础上进行色彩表现,色与线相生相助,线条因色更加形象,而色也因线的存在更加具体生动。这种艺术从内到外都彰显出藏族独特的民族审美诉求及精神追求。

唐卡画面以明艳的用色、极度装饰化的画面效果著称,一方面归因于西藏的审美和画师的用色规律,另一方面,唐卡以矿物颜料和植物颜料这些最原始的着色度和覆盖力很强的颜料作画,自然就形成了高饱和度的浓烈、厚重、艳丽的画面效果。西藏地处雪域高原,日照强烈,天蓝山青,白云悠悠,长久的视觉感官经验,使得这里的人们对三原色特别钟爱,这是因为鲜亮的颜色更接近当地人们的视觉感受,符合其视觉经验。这些色彩在宗教意义上又有一定的象征内涵,故常用之[8]。唐卡绘画十分讲求用色,很大一部分绘画选择使用高饱和度、高明度和强对比度的色彩,能够凸显画面的强烈装饰色彩,体现东方古老艺术的装饰美,强烈的色彩表现也让观者从画面中体会到生机勃勃的生命力量。另外一些唐卡画面选择通过主色调来实现统一的绘制方式,运用复色以及邻近色和相似色的不断叠加突出一个主色把控画面。还有的唐卡倾向于中原的工笔重色画法,先用墨线勾勒,再施以淡色一遍一遍进行罩色赋彩,通过由浅入深的循序变化实现画面工笔画一样的素雅风格。在颜色的把控上,一般用物体的固有色来呈现阳光普照的青藏高原的动植物原本的物象色彩,使高原风貌得到更好的呈现。而唐卡中佛像的塑造则寻求主观色彩的表现,高饱和度色彩描绘出的佛、菩萨、金刚护法等带有一种神秘感,再与线条构造出的造型实现完美的契合,唐卡的艺术创作水平也在时间的流淌中到达一定高度。这一切,仿佛美丽的梦幻展现在观者面前,使观者在唐卡艺术中真正领略到五彩缤纷、万紫千红的美妙世界。

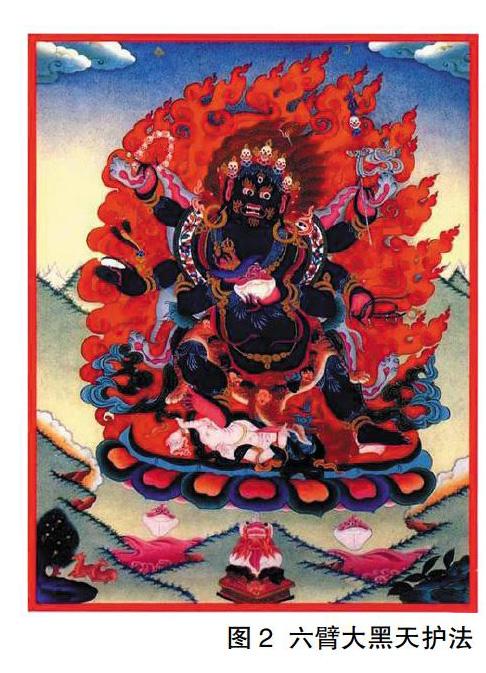

伊顿的《色彩艺术》阐释道:“我们可以看到七种不同类型的对比。这些对比的差异性很大,因此应该分类研究……每一种对比在性质上、艺术价值上、视觉上、表现和象征效果上都是独一无二的。”[9]唐卡选择饱和度高、装饰性强的色彩,充分利用对比色彩的反差是其最显著的特点之一。如《须弥山》中,运用色彩浓烈的适度对比,造成一定视觉上的夸张和冲击,表达乐土的神秘和人之安乐。唐卡中一幅《六臂大黑天护法》(图2)的画面采用冷暖调的相互衬托,造成了画面物象的律动感,特别是背景中一处红色的运用,与人物姿势和动态对比协调下形成强烈的舞动感。用冷色襯托暖色,朱红的人体在深蓝色的背景下,如同一团热烈的火焰在燃烧,使画面的激情和强烈感染力得以释放。

从唐卡艺术中不难发现,形式美法则中的对比与协调运用十分广泛。画面中广泛的线条及色彩比例关系,能激发观者的视觉感官,其细节上更注重色块大与小的对比、颜色纯度的对比以及互补色的对比。这些作品透露出唐卡画师熟稔的色彩运用和掌控能力。画师具有强烈主观色彩的把握和分配能力,配合使用冷暖色,将底色刷为冷色调,再进行高饱和度的暖色涂绘,或以暖色为底,以冷色处理主题形象,相辅相成的色调反差和对比色的比例分配,这些色彩的处理法则和方式有助于唐卡画师在画面中营造强烈的视觉表现力。

三、结语

如果说唐卡绘画是一种精神性的绘画,那么在世俗的琐碎和烦扰下,唐卡中极具装饰性的画面以及其描绘的精神世界能够给人暂时忘却烦恼的契机。因此,艺术是人类共同精神的写照,它总能给予人们以无限的美好和遐想。

参考文献:

[1][2]王仲尧.心灵舞蹈:东西方宗教美学和艺术[M].北京:中国书店出版社,2003:88,149.

[3]杨辉麟.西藏的艺术[M].西宁:青海人民出版社,2008:124.

[4]方立天,华方田.佛教图像集[M].北京:宗教文化出版社,2001:69.

[5]朱良志.中国艺术的生命精神[M].合肥:安徽教育出版社,2006:74.

[6][8]孔新苗,张萍.中西美术比较[M].济南:山东画报出版社,2006:147-148,171.

[7]李广元,李黎.中西美术比较十书:中西色彩比较[M].石家庄:河北美术出版社,2006:19.

[9]刘烨园.精神收藏[M].西安:太白文艺出版社,2002:155.

作者单位:

陈桦,重庆旅游职业学院。

张自兵,龙都初中。