五代十国壁画墓墓主人阶层考证①

2020-06-25黄剑波上海大学上海电影学院上海200072

黄剑波(上海大学 上海电影学院,上海 200072)

巫鸿认为:“墓地中建筑的营造至少是四组人努力的结果,他们是死者、死者的家属、死者生前的朋友、同僚、门生以及建造者。”[1]在此他强调了墓主人阶层与墓葬建造设计之间的互动关系。对于墓主人阶层问题的讨论,是全面认识墓葬空间、内容以及功能意义的必要前提。目前学界对壁画墓墓主人阶层问题的关注,多集中在汉代。杨泓认为,壁画墓墓主人为两千石以下的官吏,[2]庄蕙芷提出,西汉长安地区壁画墓墓主具有列侯以上较高等级身份,洛阳地区则可能具经济实力但身份较低,可能在墓室内以长安地区高等级墓葬的装饰手法来满足自我、凸显与一般民众的不同。北魏中后期以后,虽然文献中并无严格规定使用者的身份,但壁画墓的使用阶级逐渐提高、墓葬等级区分也愈来愈明显,到了唐初,几乎就是高等级墓葬的必备装饰。[3]

从相关史籍记载与考古发现来看,五代十国之前各历史时期,墓葬都有着严格的等级制度,在初、中唐时期表现得尤为明显。现实生活中不同身份、地位的人,在墓葬的整体规模、结构、陪葬品以及墓志等各个方面都有着严格的区别。从初唐、中唐墓室壁画来看,具有非常明显的等级性。

至晚唐时期,各地方割据势力以显示、提高自己的权势及地位,开始修建较大规模的墓葬,僭越现象开始出现。北京丰台史思明墓(762)“积石为陵”,开地方藩镇“僭越”之先河。[4]其后如北京海淀八里庄唐墓(846)、正定成德节度使王元逵墓(854)、大名魏博节度使何弘敬墓(865),都有僭越之嫌。[5]《唐会要·葬》记载,会昌元年(814)“御史召奏……丧葬之乱,素有等差,士庶之室,既罕遵守,逾越既甚,糜费滋多,”李德裕宰相也说:“人心习于僭越,莫肯循守。”[5]48

一、“僭越”之风与墓主人阶层类型

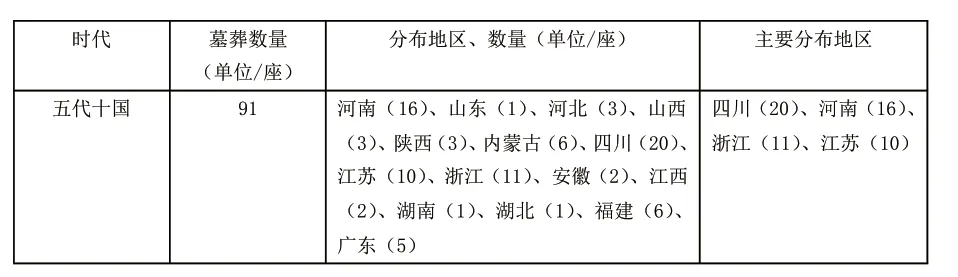

五代十国墓葬的考古调查始于20 世纪40 年代。根据笔者目前收集的资料进行数据统计,经文物考古部门发掘并且公开发表的五代十国墓葬,约100 余座,纳入本文观察范围共计91 座(图1、表1)。

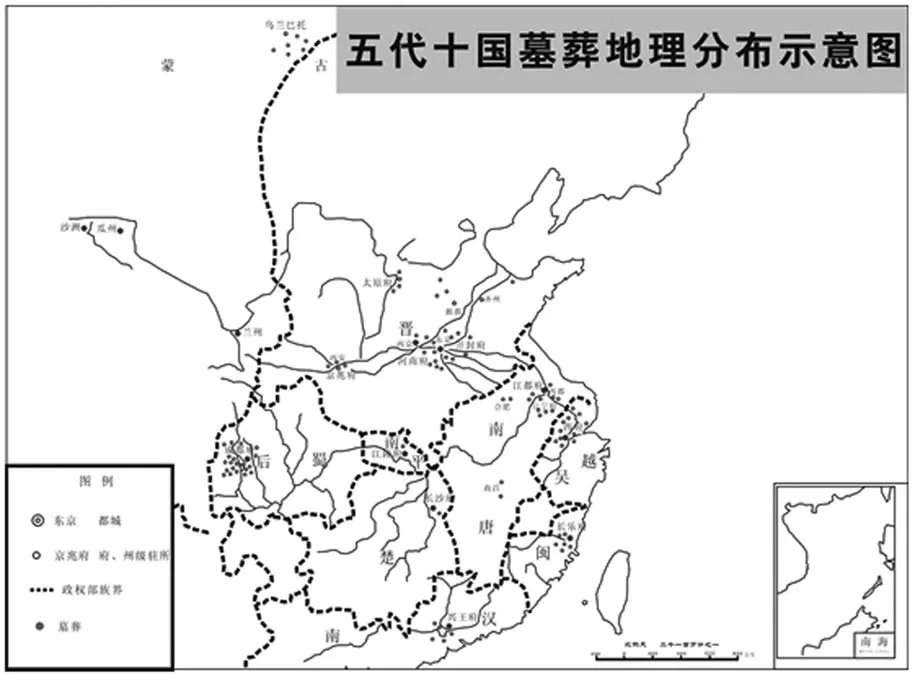

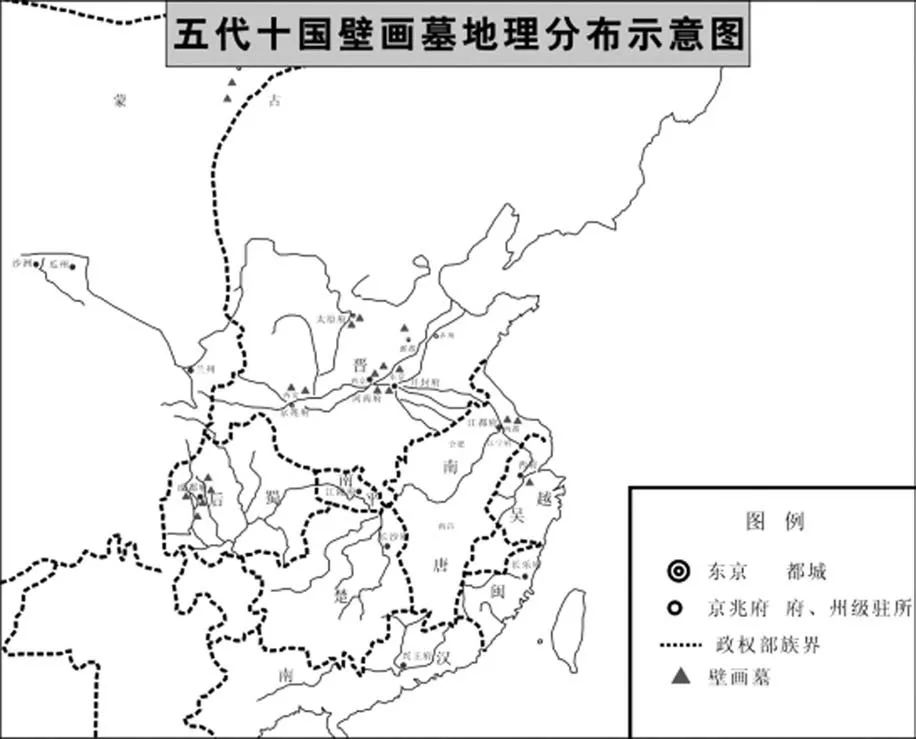

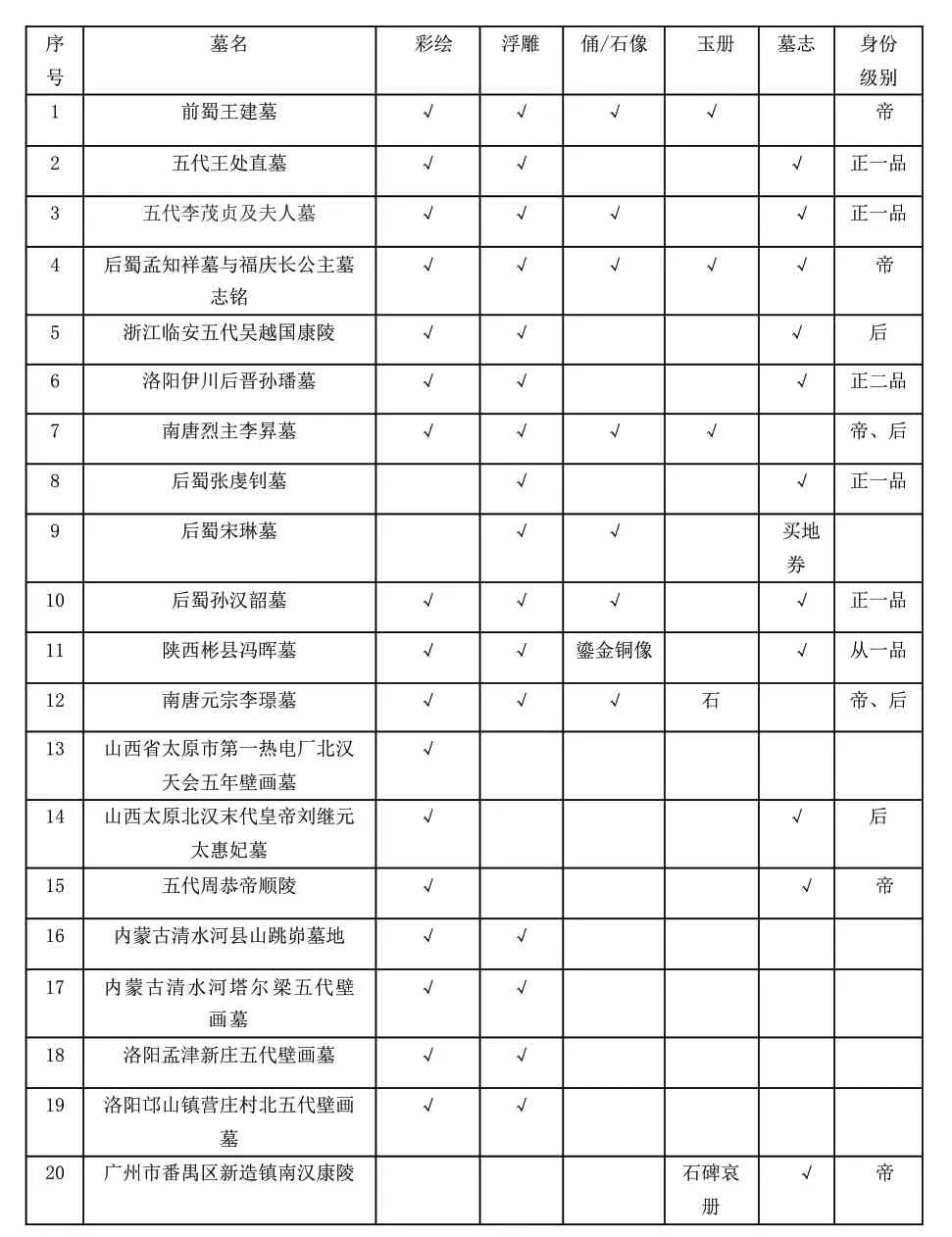

在这91 座墓葬中,具代表性的壁画墓共计20 座(图2、表2)。与隋唐墓葬规制相比,五代因战乱频繁、朝廷衰落、藩镇割据势力强大、各据一方,僭越之风得以蔓延并加剧。以冯晖墓为代表,冯晖墓为一个主墓室三个侧室的多墓室大型墓葬。小龛多达35个,墓室、甬道布满壁画、彩绘浮雕砖;墓门为仿木作砖雕彩绘。其规模之巨,“厚葬之仪罕及。”①报告中为“后葬之仪罕及”(咸阳市文物考古研究所.五代冯晖墓[M],重庆:重庆出版社,2001:55.)河北曲阳王处直墓规模宏大,亦有明显的“僭越”。此外,江苏邗江蔡庄五代墓棺木和葬具的规模,超过了一般人的埋葬制度。[6]此种现象反映了当时的官吏与贵族已无视朝廷定制而形成了大胆僭越之风。

表1 五代十国墓葬地理分布比例统计表

图1 五代十国墓葬地理分布示意图(笔者绘制)底图来源:中国历史地图集编辑组:《中国历史地图集》第5 册(隋、唐、五代十国时期),北京:中华地图学社,1975 年。

图2 五代十国壁画墓地理分布示意图(笔者绘制)底图来源:中国历史地图集编辑组:《中国历史地图集》第5 册(隋、唐、五代十国时期),北京:中华地图学社,1975 年。

表2 五代十国壁画墓地理分布比例统计表

通过对五代十国壁画墓考古资料梳理以及墓葬规格进行分析,墓主人阶层大致可归纳为以下两类:

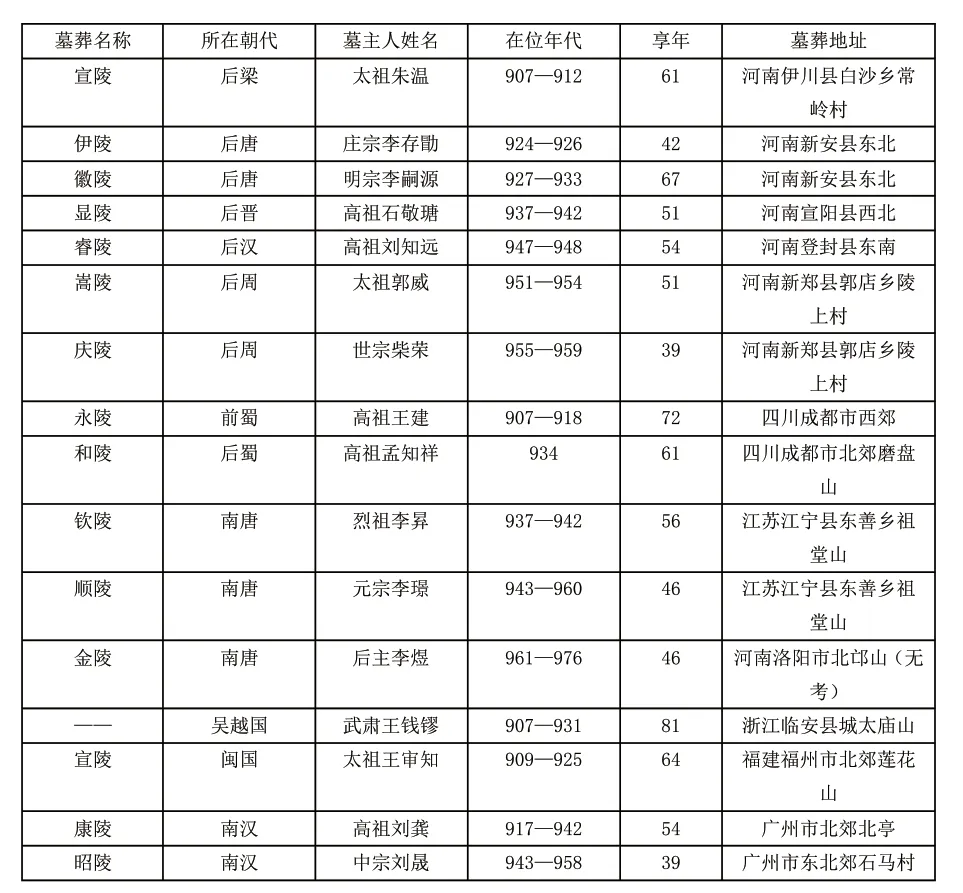

表3 五代十国主要帝陵统计表②上表参考(王重光、陈爱娣.中国帝陵[M],上海:上海古籍出版社,1996:211-212)编制而成。

(一)帝、后阶层

五代十国帝、后陵主要有前蜀光天元年(918)高祖王建墓(永陵)、后蜀明德元年(934)孟知祥夫妇合葬墓(和陵),南唐保大元年(943)烈主李昪(钦陵)、建隆二年(961)元宗李璟(顺陵)、永隆元年(939)吴越国二世王钱元瓘妃马氏墓、开宝六年(973)后周恭帝柴宗训顺陵等。此类墓葬规格较高(表3),能够真实地反映当时的墓葬艺术水准。

(二)官吏阶层

示例如五代同光二年(924)王处直墓、五代同光三年(925)李茂贞夫妇合葬墓、后蜀乾祐元年(948)张虔钊墓、乾祐九年(956)孙汉韶墓,后周显德五年(958)冯晖墓等。此类虽属官吏墓,但某些墓葬的规格与内容却大大超过了自己的等级。“僭越”之风在五代十国壁画墓中体现得尤为明显,成为该时期高等级墓的一个重要特点。

五代十国墓室壁画多出现在以上两种类型的墓葬中,而其它一般平民墓葬中则很少有壁画出现。如1964 年,湖南省博物馆在长沙市郊清理了五代墓四十一座平民墓,墓室结构比较简单,均无壁画出现。

二、墓葬制度与墓主人阶层身份考证

隋唐时期,墓葬的等级化制度较为完备,《隋书·礼仪志三》:“开皇初……其丧纪,上自王公,下逮庶人,著令皆为定制,无相差越。……三品已上立碑,螭首龟趺,趺上高不得过九尺。七品已上立竭,高四尺,圭首方趺。”[7]这是规定立石碑、石碣的标准。唐代的丧葬上至帝陵,下至百官,按照等级规制,有章可循,有条不紊。亦以石碑为例,《大唐六典》卷四:“碑碣之制,五品以上立碑,螭首,龟趺,趺上高不过九尺。七品以上立碣,圭首方趺,趺上不过四尺。若隐沦道素孝义者闻,虽不仕立碣。”[8]对立石碑、石刻的标准、大小、资格、对应级别有着严格的规制。

五代十国时期,各政权虽也有丧葬制度规定,如《旧五代史》卷三八载:“丧葬之家,送终之礼不得过度。”[9]任爽总结五代的丧葬制度是:“所有丧葬,均有品级,仪制严防逾僭,不得过制,但可就低,不可就高。”[10]“其他如检校官,一品、二品同五品,三品已下并同九品。曾任正官,则依其本人官品高低定其丧制。准敕试官,同用九品仪制。升任朝官者,则据其本人官品。……其他官员的丧葬仪式举行前五日,必须要将告诰或敕牃等经本该管巡使验明,才可供给各类明器。另外具有特殊功勋或皇帝特加优奖的,在其本品数上可加三分,但不可别用其他华丽装饰。”[10]34-35然而,五代十国始终没有恢复唐代的大一统的政治格局和礼制体系,各短命的政权为生存苦战不止,无暇顾及丧葬制度的完备和执行,特别是由于王朝更迭不断,有点残存的管理规制随着一个王朝的覆灭不存在了,根本没有制度和执行力的保证。

所以,五代十国的墓葬规制,严格来讲从制度上就根本没有健全,从实践上根本就没有能力营建如唐代的那种规模和档次的帝陵。与唐相比,帝陵往往都是粗疏节俭,草草为之。欧阳修精辟指出:“五代之君,往往不得其死,何暇顾其后哉!”[11]因此既没有财力,也没有时间和人才来完备丧葬礼仪制度。后唐同光三年(925),“诏以昭宗、少帝山陵未备,宜令有司别选园陵改葬。”[12]但结果是“寻以年饥财匮而止。”[12]庄宗想通过修建唐昭宗、唐少帝陵墓,以此证明后唐是继承大唐的合法正朔政权,但是财政困难到无钱无粮,工程根本就没有启动。五代皇帝更替频繁,大多没有绝对的信心建立持久统一的政权,更不要说关注死后的陵寝了。

五代的陵寝规制和管理人才都十分欠缺,后唐同光三年(925),庄宗本意将贞简皇太后附葬于代州太祖园陵,又弄不清礼制规定,中书门下含糊报告说:“附葬代州,理为未允。”(《五代会要》卷4 皇后陵)道理上似不可行,也找不到制度根据,最后只好另葬坤陵。后唐清泰元年(934)宗正寺奏请修正唐代各先祖陵寝,说:“百司各抄六典令式内本司事,举行职典。宗庙陵园,列圣陵寝,多在关西,梁季为贼臣盗发。……虽有修奉之言,而无掩闭之实。乞差官检讨修奉。置陵令一员,应属陵之四封,各乞寺司管系。”[13]由此文可见其时不光是葬礼制度无人精通,甚至连基本的管理人员也没有,以至于宗庙陵园为“贼臣盗发”,修缮也是走过场,“而无掩闭之实”。“清泰二年(935)正月戊申,宗正寺奏定各陵朝拜官员品级。”(《五代会要》卷4 公卿巡陵)算是勉强弄出点祭拜陵寝的规制。

庄宗也没有真正重视过陵寝制度,相反,甚至直接裁撤陵园人员“陵台令丞”,改由陵园当地县令兼管陵(《旧五代史》卷32 唐书八·庄宗本纪六),只在京城附近的诸陵才专门设置管理人员,应顺元年,“诏特置洛阳陵台令、丞各一员。”(《旧五代史》卷149 志一一·职官)后周仍如此,整体的全方位的保护依然没法顾及,只有皇帝特别批示,有选择地设置守陵之令、丞,“特置令、丞各一员。”(《五代会要》卷4 皇后陵杂录)

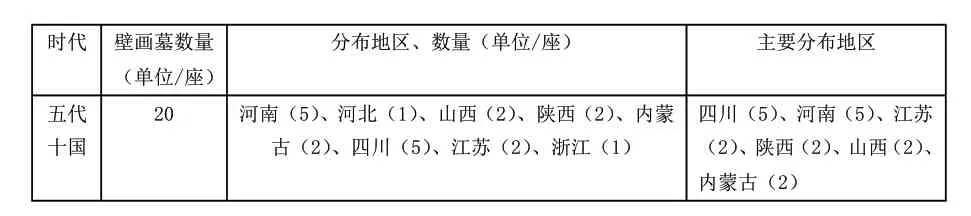

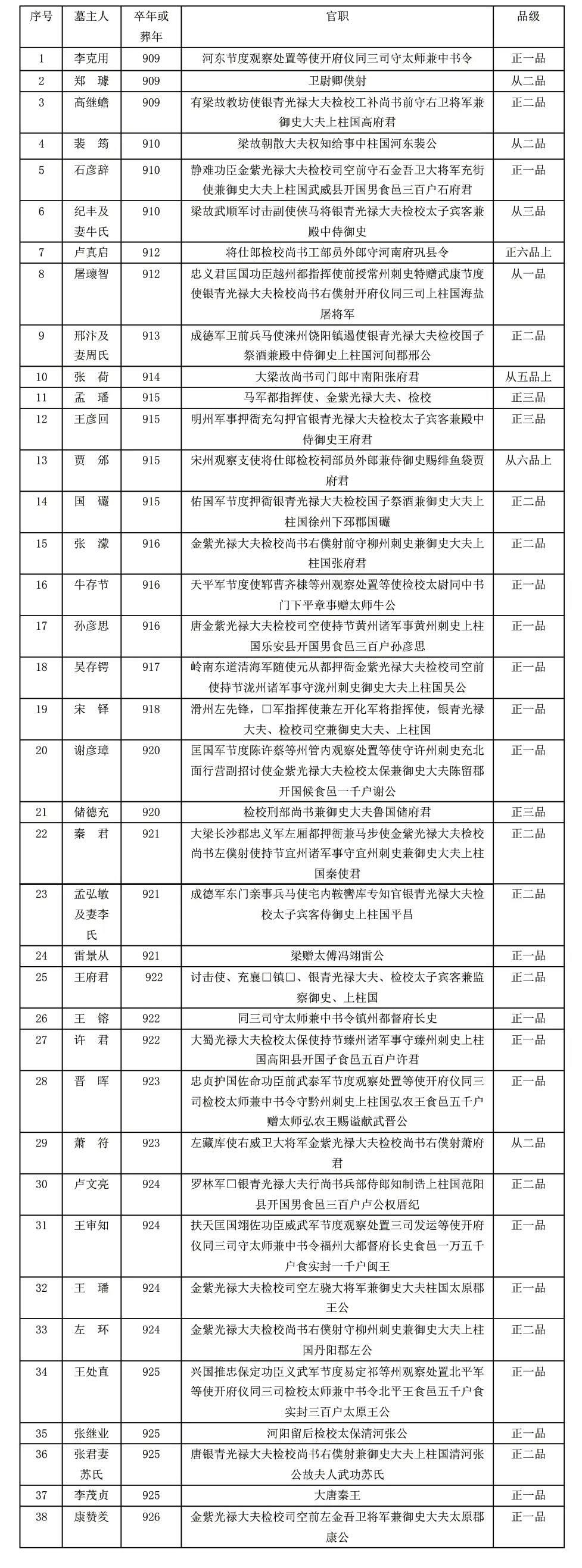

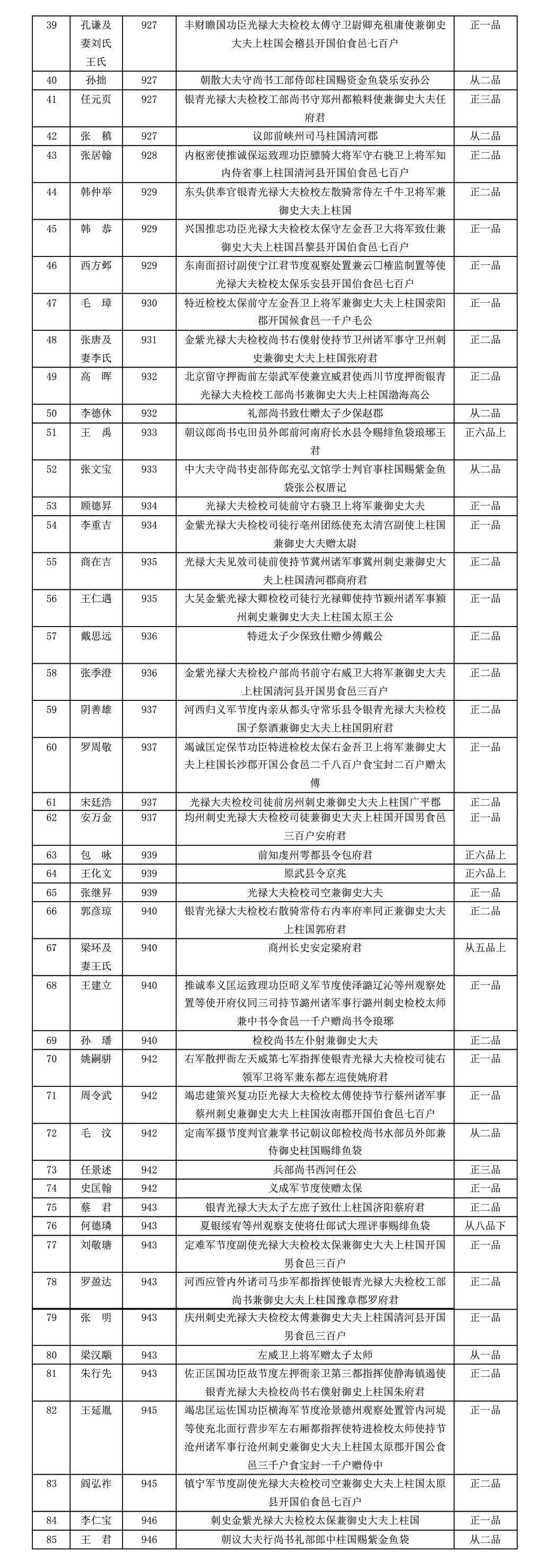

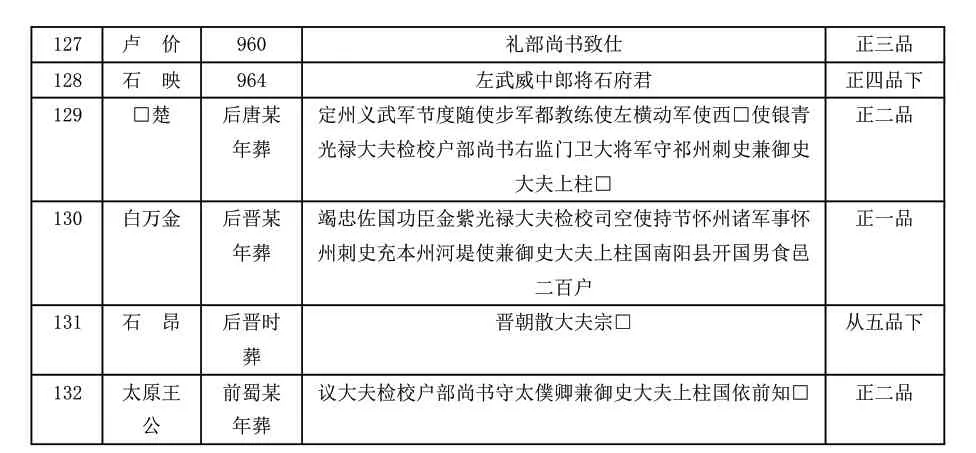

因此,五代的陵寝制度从文献史料看,还不够完备。为便于整体观察,笔者将五代墓志进行收集整理,墓志作为传递墓主人信息的一种重要的媒介与载体,“是中国古代社会礼制与葬俗造成的重要随葬品之一,……对于研究当时历史和社会的若干方面——诸如政治、经济、武装和军事、地理学、意识形态、日常生活、葬礼、谱牒学、科举制度、女性生活状况的细节等等都有着很高的历史价值。”[14]从墓志解读可反映墓主人的身份、官职、地位以及日常生活等相关信息(表4),有利于对墓主人的阶层身份及官职品级进行认定。

?

?

?

表4 五代十国墓志信息统计表①此表依据(周阿根.五代墓志汇考[M],合肥:黄山出版社,2012)二百四十二方五代墓志信息编辑而成,笔者在辑录相关信息的基础上对墓志信息进行了遴选和增补,并对墓主人官衔品级进行了整理。据笔者统计,242 方墓志地理分布情况为:河南100(方)、河北7(方)、山西12(方)、山东5(方)、陕西12(方)、内蒙古1(方)、四川10(方)、江苏16 方、浙江2 方、福建2 方、出土地不详75(方)。依据数据得知,五代十国墓志主要分布的地区为河南、江苏、山西、陕西、四川地区,与五代十国墓葬及壁画墓分布的主要地理区域基本一致。

通过对以上遴选的132 方墓志进行统计以及对墓主人官职品级的认定,可以得出以下两点思考:

第一,墓主人官位正二品以上居多。据上表统计,正一品51 人、从一品4 人、正二品37 人、从二品10 人、正三品7 人、从三品7 人、正四品下2 人、正五品上1 人、正五品下1 人、从五品上2 人、从五品下1 人、正六品上7 人、从六品上1 人、从八品下1 人。其中正一品、从一品、正二品、从二品以上的墓志所占总数的比例就高达70%以上。

第二,墓主人依品级定丧制。从上述数据可以看出,在132 人中,正一品、正二品人数合计88 人,而从八品下仅1 人,说明墓主人身份官职越高,有墓志的几率就越高,侧面也反映了五代十国虽如欧阳修所撰《新五代史》中描述:“五代,干戈贼乱之世也,礼乐崩坏,三纲五常之道绝,而先王之制度文章扫地而尽于是矣!”[15]北宋郭遘墓志载:“自唐汾阳王后至曾大父曰弼。涉五季兵乱。”[16]但基本还是依其本人官品高低定其丧制,级别越低,墓志越少。如《五代会要》载:“凡棺椁不计有官品,并不得于棺椁之上雕镂画饰施户窗栏槛楹等。”《五代会要》又载:“凡明器等,三品已上,不得过九十事;五品已上,不得过六十事;九品已上,不得过四十事。当圹、地轴、<革延>驰马及执役人,高不得过一尺,其余音声队马威仪之属,各准平生品秩,所用仍以木瓦为之,不得过七寸,及别加画饰诸纛。”[17]这些规制实际没有得到很好的执行,普遍存在僭越现象,五代虽有一定丧葬制度,但远没有隋唐大一统王朝的严密和严格。

我们再观察五代十国壁画墓墓主阶层的统计信息(表5),可以看出:

第一,五代壁画墓帝、后、王一级居多。除洛阳几座五代壁画墓,其余如王建墓、孟知祥墓、吴越国康陵、南唐李昪墓、李璟墓、北汉刘继元太惠妃墓、后周周恭帝顺陵等属于帝、后陵。而王处直、李茂贞、冯晖都曾被封王爵,按照墓志记载,王处直曾被封“太原郡王”和“北平王”;李茂贞曾被唐朝封为岐王,被后唐封为秦王;冯晖曾被封为“卫王”。因此,当时割据一方政权的皇帝、皇后、王爵等构成了五代十国在墓葬中能享受壁画装饰的第一类群体。

表5 五代十国壁画墓信息一览表

第二,五代正二品以上方可见壁画墓。王处直、李茂贞、冯晖等人虽然都被封王,但是官职品级来说,王处直官至正一品、李茂贞为正一品、其余可见墓志的,孙璠为正二品、张虔钊为正一品、孙汉韶为正一品、冯晖为从一品,以上6 座官吏壁画墓中,墓主人官至正一品者就有四人,官职品级最低者为孙璠,也为正二品。依据目前收集的数据可以进行推测,五代十国正二品以上的官员可以成为在墓葬中能享受壁画装饰的第二类群体。

第三,正二品以下墓室壁画群体待考。五代十国能饰以彩绘、浮雕装饰的壁画墓墓主人爵位和官位级别都比较高。然而,山西省太原市第一热电厂北汉天会五年(961)壁画墓、内蒙古清水河县山跳峁墓地、内蒙古清水河塔尔梁五代壁画墓、洛阳孟津新庄五代壁画墓、洛阳邙山镇营庄村北五代壁画墓、洛阳龙盛小学五代壁画墓等虽无纪年,也没有墓志信息记载,但以上墓葬中均发现了彩绘、浮雕等装饰,其墓主人是否为正二品以下的官员,还是具有一定财力的平民阶层,来构成墓葬中能享受壁画装饰的第三类群体,有待结合不断发现的考古资料及历史文献进行进一步考证。

三、结语

“扰攘干戈,武力是尚,纪纲隳毁,极于五代。”[18]五代前蜀王建石像、王建嫔妃墓女性墓主石坐像、后蜀宋王赵廷隐陶塑彩绘主人像、吴越国钱元玩石刻像、南汉国刘龑“金像”、李茂贞夫人墓砖雕主人像等大量墓主人像的再次流行和出现,进一步说明了五代十国壁画墓墓主人阶层追求一种突破唐以来的丧葬礼仪规制的约束、凸显个人主体地位以及地方割据实力的一种世俗化、自由化的新趋势,这种新趋势的酝酿无疑对两宋壁画墓格局的形成有着直接的关系。