一次增雨作业的FY-4A卫星反演分析

2020-06-24范思睿王维佳

范思睿,王维佳

(1. 四川省人工影响天气办公室,成都 610072;2.中国气象局云雾物理环境重点实验室,北京 100081;3.高原与盆地暴雨旱涝灾害四川省重点实验室,成都 610072;4.四川省成都市气象局,成都 611133)

引言

气象卫星的迅速发展为云降水研究提供了新思路。气象卫星能够提供多时次、大范围、连续性的云微物理探测信息。在过去几十年中,许多学者研发了卫星反演云微物理参数的方法,利用气象卫星资料反演云和降水的多种宏微观物理特征参数,如云粒子相态、粒子有效半径、光学厚度等。Pavolonis等[1],Nakajima等[2],Han等[3]利用卫星资料反演云的相态和类型、云光学厚度、粒子有效半径、气溶胶光学厚度等。Rosenfeld等[4]建立了基于卫星反演云微物理的方法,分析云垂直结构,并用飞机探测资料对反演的云微物理进行验证。Lensky等[5]和Freud 等[6]进一步利用飞机探测资料和卫星资料进行了验证,此后,这种反演技术逐步应用在强对流、气溶胶、森林火灾等研究上[5-8]。在中国,学者们也将卫星反演技术应用到云和降水分析上。戴进等[9]利用卫星反演技术分析雷暴降水过程,探讨云微物理特征及形成原因。刘贵华等[10]利用卫星反演技术分析了不同积云的云物理过程和微物理特征。徐小红等[11]利用NOAA卫星资料反演了一次春季强飑线过程,并与多种观测数据进行对比分析。张芹等[12]和武威等[13]利用FY-2E卫星资料对飑线和暴雨天气过程进行分析。人工影响天气领域也逐步加大了卫星反演技术的应用。从风云二号卫星开始,中国气象局人工影响天气中心就研发了相关的卫星反演产品指导全国人工增雨作业。2005 年陕西省气象科学研究所引进Rosenfeld 等建立的卫星反演技术,发展了基于NPP 卫星、MODIS 卫星和风云系列的云微物理反演技术方法[10],并应用于云和降水分析中。戴进等[14]利用卫星反演技术分析了一次人工增雨催化作业后的云迹线,揭示了层状云催化的微物理效应。刘贵华等[15-16]利用极轨卫星资料反演了增雨前云降水微物理特征,分析增雨潜力。孙鸿娉等[17]利用FY-2C卫星资料反演夏季积层混合云微物理特征,综合分析增雨可播性。范思睿等[18]利用FY-4A卫星资料反演增雨作业前的云层条件,表明在四川盆地有高低云配置地区,降雨更大。

风云四号气象卫星的业务运行,可以获得观测范围内云和降水大范围、高时空分辨率资料,利用卫星反演技术,对云降水的多种物理特征参数进行反演,开展中国地区云降水水平和垂直结构研究。应用目前,分析云和降水微物理特征、人工增雨潜力的大部分研究基于极轨卫星,利用FY-4A卫星资料的研究较少。本文采用Rosenfeld 等[4]的卫星反演方法,利用FY-4A卫星对四川盆地云降水的多种物理特征参数进行反演,分析了一次人工增雨作业前云降水微物理变化特征,综合分析增雨可播性,判别增雨潜力区和作业高度,为开展人工增雨作业提供可靠的依据,然后利用多普勒天气雷达、地面气象台站、空气质量指数、颗粒物污染物浓度等多种数据资料得到人工增雨作业前后作业云体宏观情况和空气质量、雨量的变化,对其作业效果进行分析,寻找人工增雨减轻污染作业效果的物理证据。

1 资料和方法

1.1 资料

FY-4A卫星数据来源于国家卫星气象中心下发的风云四号A星静止卫星资料;雨量资料为气象台站小时雨量观测资料,雷达资料为成都市S波段多普勒天气雷达基数据和二次产品,探空资料为温江站点L波段探空数据,均来源于四川省气象探测数据中心;AQI空气质量指数和PM10、PM2.5数据来源于中国气象局。

1.2 卫星反演云微物理特征分析方法

利用FY-4A多通道信息的组合,反演云的微物理特征,揭示云的不同类别、云厚、粒子有效半径、粒子增长过程等。利用Rosenfeld等[4]建立的基于卫星反演云微物理的方法将可见光反射率、3.7μm通道反射率和云顶温度赋予不同基色值,通过组合编码,形成RGB彩色图像,根据不同颜色来大致判断云的类型[4,10]。夜间由于缺乏可见光和近红外通道发射率信息,可以利用红外亮温差来定性反映云的密实程度和云粒子大小信息。分裂窗亮温差(BTD12.0~10.8)反映了云的密实程度,用作红色基色值;10.8μm和3.7μm通道亮温差(BTD10.8~3.7)对云粒子大小敏感,用作绿色基色值;10.8μm反映云的发展高度,用作蓝色基色值;通过RGB调色,形成夜间云微物理多光谱合成图像。在夜间云微物理多光谱合成图上,深厚对流云呈现为橙红色,过冷水云为浅绿色。戴进等[14]、刘贵华等[15-16]、孙鸿娉等[17]和范思睿等[18]将此方法用于人工影响天气中,证明利用卫星资料能够准确反演云和降水微物理特征,分析云类型,从而判别过冷水区和高度,对增雨可播性和播撒催化剂时间和高度提供指导。

1.3 云垂直结构分析T-Re图

卫星探测只能获取云顶的信息,为了了解云内状况,通过假定条件进行时空转换,并据此来分析云的垂直结构和云中物理过程,假定条件如下:1)各态历经假定,某一时刻卫星在某一区域内观测到不同云块不同的温度、反演的粒子半径可认为是这一区域中每一块云随时间发展的过程,即将空间分布的信息看成是时间变化的信息。2) 只要降水没有发生,云顶附近的粒子半径,是和同一高度上云内的粒子半径相似,以上假定都通过飞机观测做了检验。基于这二个假定条件,通过选取不同高度的云就可以得到粒子半径随温度的变化曲线,即T-Re图,用于分析云降水的垂直结构[4,10]。

1.4 效果评估方法

现有的人工增雨作业效果检验方法主要有统计检验、物理检验和数值模拟检验。本文主要使用物理检验,物理检验主要利用现有的观测数据分析作业云和对比云的宏微观物理特征变化,给出云物理响应证据,定性定量分析作业效果。

2 作业情况

2019年5月12~13日,受北方大范围沙尘天气传输入境的沙尘气溶胶影响,四川盆地东北部和西部多个城市相继出现空气质量指数超标。为减轻沙尘气溶胶污染,成都市气象局组织实施地面人工增雨作业减轻空气污染。2019年5月12~13日在成都市多个作业点发射装填有以AgI为主要成分的冷云催化剂的高炮弹和增雨火箭弹到目标云中实施人工增雨减轻污染作业(表1)。此次作业主要集中在成都,主要是对回波强度≥30dBz(图略)云体进行人工催化增雨。根据作业区气候背景和地形条件、云体移动方向等,选择没有受到催化污染的周边市(绵阳、广元、资阳)为对比区,将成都设为作业区,绵阳设为对比区1,广元为对比区2,资阳为对比区3。作业区和对比区1历史降水相关系数为0.63,作业区和对比区2历史降水相关系数为0.31,作业区和对比区3历史降水相关系数为0.53。

表1 地面增雨作业信息

3 作业条件和增雨潜力分析

3.1 天气形势分析

受北方冷空气影响,5月12日凌晨开始,内蒙古中西部、甘肃中部、宁夏、陕西、山西等地的部分地区出现沙尘天气,西安等多个城市出现严重污染。12日18时左右,沙尘从四川省东北部广元进入,并逐步南下影响南充、遂宁、绵阳、德阳、成都、眉山等地。当天天气形势(图略)显示500hPa青藏高原东部的西藏、四川、青海三省交界处有明显的风切变,并配有显著降温区,700hPa盆地北部有东北气流侵入,东部有冷空气回流。

3.2 作业条件

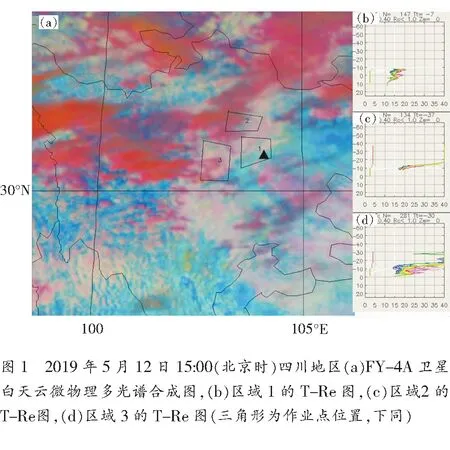

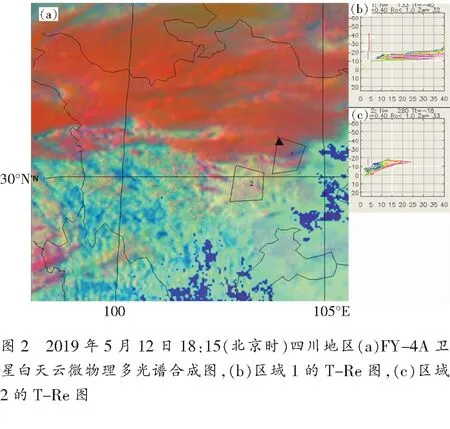

作业前需要分析云层是否具有增雨潜力,卫星能够提供多时次、大范围、连续性的云微物理探测信息,利用FY-4A卫星反演四川盆地云降水微物理特征,分析四川盆地春季增雨潜力区分布。图1为采用Rosenfeld等[4]的卫星反演方法对2019年5月12日15时(北京时)四川盆地云降水物理特征进行反演,地面为四川,盆地西部主要为黄色和粉色、红色云覆盖,黄色和粉色区域(区域1)云顶温度约为-7℃,主要为低云,粒子有效半径为12~18μm,说明粒子半径较小温度较高,根据戴进等[9]提出的办法,利用粒子半径大小和云顶温度判定黄色和粉色区域主要为液态粒子,可见作业区附近有大面积过冷水存在,但因云层较薄,过冷水云上空没有中高云存在,云中缺乏冰晶或冰晶不足,过冷水仅通过凝结增长变大。成片黄色和粉色区域中存在点状红色云(区域3),根据区域3的T-Re(图1d)看出,红色云顶温度约为-30℃,粒子有效半径为15~40μm,云中主要发生碰并增长、混合相增长和冰化增长过程,相对于黄色和粉色区域,区域3中云顶温度更低,云层更厚,粒子半径更大,粒子半径分布不均,点状红色云为粒子半径更大、云顶温度更低的弱对流泡,由此可见,15时作业区附近主要是积层混合云。图2为12日18:15(北京时)FY-4A反演的云微物理特征,地面为四川,18时15分作业区上空已被红色云体覆盖,云顶温度约为-40℃,粒子有效半径为7~40μm,云中粒子半径分布不均,结合12日20时温江站探空数据(图略)显示云顶高度已发展到7km以上,云底为1.5km,由此推断18时15分作业区上空红色云为深厚的对流降水云,云体发展较快,云顶温度约为-40℃,粒子有效半径为7~40μm,说明云中有多种相态粒子。从15时到18时作业区上空已经从积层混合云发展为深厚对流降水云,作业区北部也为大片的红色深厚对流降水云,作业区西北部为大片黄色过冷水云和粉色对流泡,主要为积层混合云,提供了丰富的过冷水。

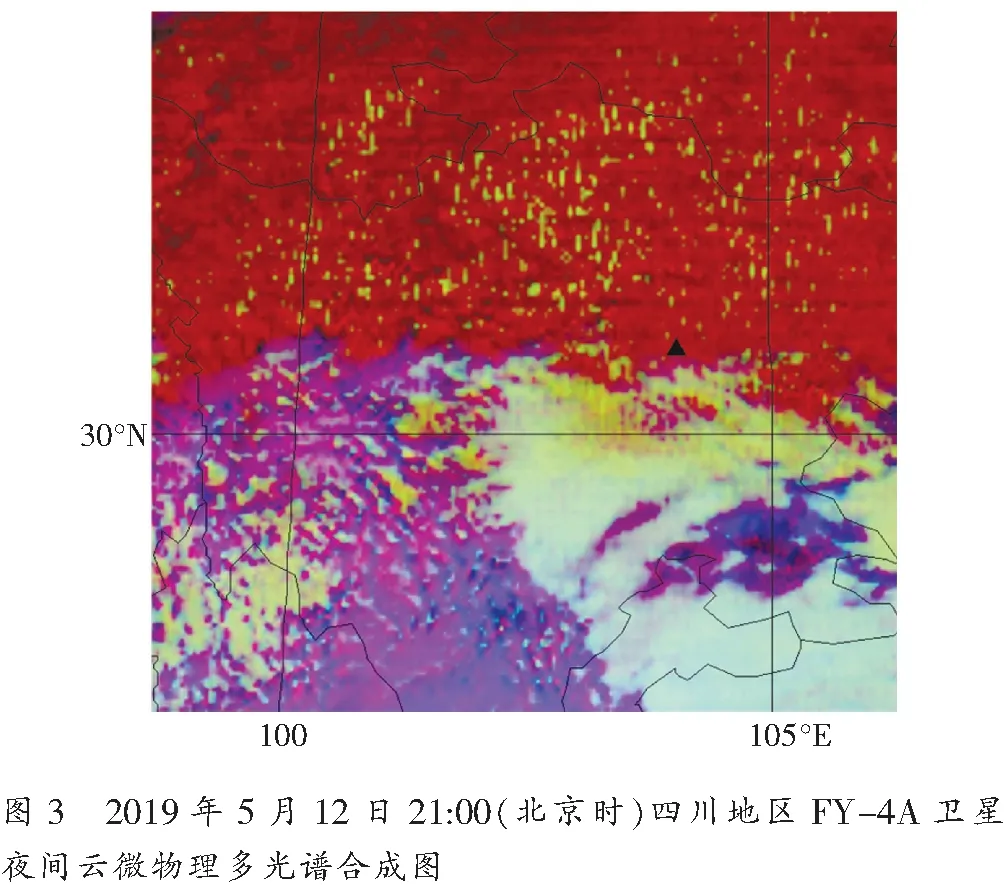

图3为12日21:00(北京时)FY-4A夜间云微物理多光谱合成图,地面为四川,因为夜间缺少可见光信息和近红外通道发射率信息,利用红外亮温差来定性反映云的密实程度和云粒子大小信息,无法建立T-Re关系。从图3中看出作业区上空和北部都为橙红色的深厚对流降水云,作业区南部为浅绿色的过冷水云,从18~21时云体有发展,作业区北部的对流云团更加密实,但没有南移,主要是在四川北部,作业区南部依然为大面积过冷水云和对流泡。

综上所述,12日15时作业区附近主要为积层混合云,存在大量过冷水,红色对流泡云顶温度约为-30℃,粒子有效半径为15~40μm,黄色云顶温度约为-7℃,主要为低云,粒子有效半径为12~18μm;18时云体发展迅速,作业区上空和北部都发展为深厚对流降水云,云顶温度约为-40℃,粒子有效半径为7~40μm,作业区南部为积层混合云;21时作业区上空云体缓慢发展,北部对流降水云发展密实但没有南移,南部依然为积层混合云,存在大量过冷水。

3.3 增雨潜力分析

作业上空15时为积层混合云,有大面积过冷水云,21时已经发展为对流降水云,说明云系朝着有利于降水的方向发展。根据刘贵华等[19]提出的人工播撒适宜条件,认为云层厚度要达到2km以上,云顶温度低至-10~-20℃。云中增雨潜力要同时考虑多个因素:“催化-供给”云结构、过冷水含量高、冰晶浓度低、水汽厚度和冰面过饱和水汽厚度大、降水效率低[20]。此次作业区域为盆地西部,作业区域上空有大量过冷水云,同时云层厚度达到6km,云顶温度位于-7~-40℃,符合人工播撒催化剂条件,增雨潜力较好,对其进行人工增雨较为适宜。根据12日20时温江站探空数据(图略),0℃层高度约为4km,-10℃层高度约为6km,预计在过冷水丰富的-5℃~-15℃温度层中人工引入致冷催化剂,可以促使云中发生贝吉龙过程,增加云中冰晶数量,使得水汽和过冷却水滴在冰晶表面迅速凝华从而落下,促使冷云降水,根据多普勒天气雷达图(图略)看出作业前的21时作业区垂直液水含量达到40kg/m2,再次证明作业云体内液态水含量丰沛,有利于引入催化剂进行人工增雨。

综合分析,此次天气过程有较好的增雨潜力,高低空配合的环流场形成了比较有利的降水形势,作业云体过冷水丰沛,催化剂能够达到适温层(-10℃),适宜开展人工增雨作业,故计划在盆地西部开展地面增雨作业,射击方位是云体移动方向,播撒高度约为6km(-10℃)。

4 作业效果分析

4.1 雨量变化

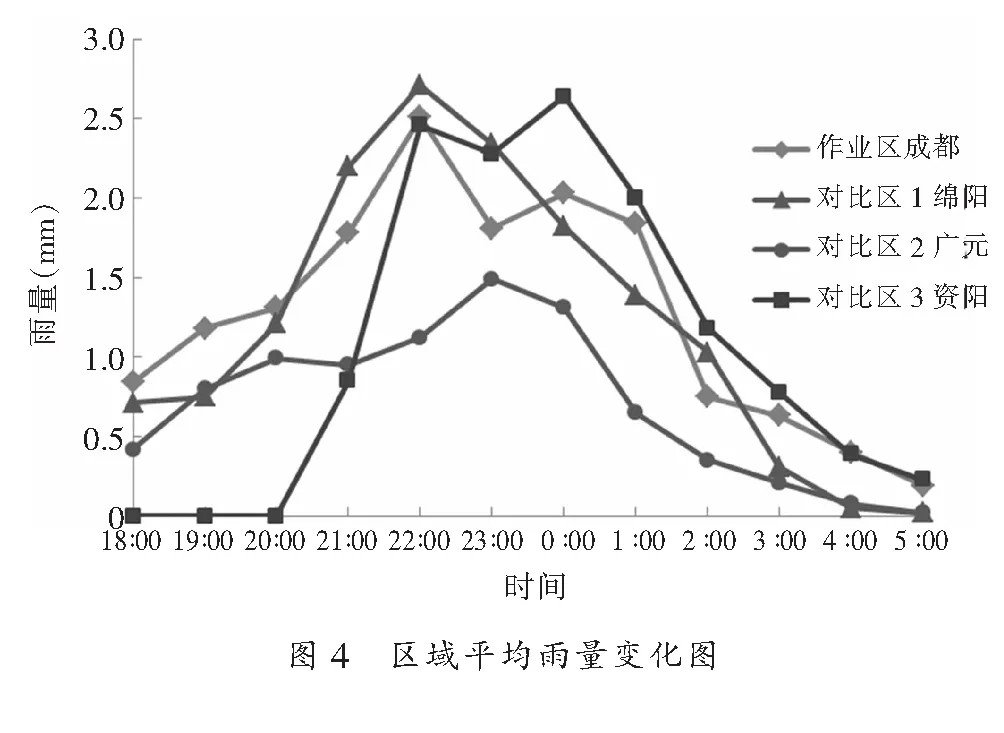

人工增雨作业从12日21:17开始连续性作业,持续到13日01:00,通过直观对比作业前后的小时雨量(图4),分析出作业前作业区和对比区雨量变化趋势一致,都属于增长期,小时雨量集中在0~2mm,从12日21时开始成都开始进行地面人工增雨作业,作业区和对比区雨量都在12日21时达到峰值,23时之后对比区降水持续下降,雨量逐渐减少,但因为作业区成都持续进行地面增雨作业,23:00~01:00雨量没有下降,而是维持在约2mm,13日02时之后雨量才开始下降,作业区成都峰值降水持续时间更长,说明地面增雨作业使得作业区(成都)峰值降雨时间延长,总体雨量增强。

4.2 雷达参量变化

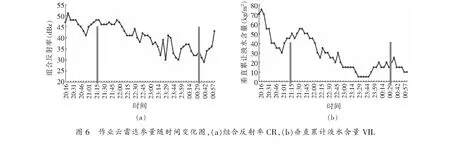

为了分析催化云体在作业前后的变化,选择能覆盖目标云的成都站多普勒天气雷达基数据和二次产品用于此次物理检验,利用自主研发的“人工增雨效果物理检验分析软件V1.0”(国家版权登记号:2019SR0966953)分析了作业前后雷达回波顶高ET、组合反射率CR、垂直累积液态水含量VIL等参量变化,为此次人工增雨减轻空气污染作业提供基于多普勒天气雷达的物理检验效果分析。利用该软件可以自动根据作业点经纬度和作业方位角、仰角、作业起止时间,在雷达回波图上定位作业位置或作业区域,确定作业云体单元或作业区,将识别出的云体单元进行自动编号,自动根据降水云类型选择不同方法对作业云体进行实时追踪,科学判定作业区每个时刻移动方向和每个阶段的发展状况,可以选择多个对比区,根据作业云体的实时追踪,自动显示作业区和对比区被催化前后的多个雷达参量变化。

从作业云组合反射率变化(图5),可以发现第一次增雨作业(21:17)前的目标区有积层混合云存在,同时云中液水含量丰沛,合适人工催化。21:17进行了第一次催化作业,从图5c21:59上可以发现,人工催化后半小时作业区新生了层状云,回波面积较大,最大回波强度达到44dBz,VIL达到40kg/m2,回波顶高达到7km,说明第一次作业的催化剂促使云体再次发展,云内液水含量(图6)经过催化后先增加后减少,是因为催化剂为制冷剂,会消耗云中过冷水,致使云中液水含量下降,冰核增长为冰晶的过程中释放热量,产生动力效益,促使云顶升高。22:34作业后一小时,云体发展缓慢,回波面积增大,但是回波强度下降,VIL下降到30kg/m2,说明云体正在减弱。23:03云体与周围云体合并发展,但从强度上看整体云体正在减弱消散,VIL进一步下降到15kg/m2。云体已经在消散期,为了能尽力增加降水和延长降水云周期,12日23:32和13日00:27开始第二次人工增雨作业,13日00:32回波面积相对12日23:50有所增加。01:00之后催化剂消耗殆尽,降水云体逐渐消散,云中液水含量将至最低。

4.3 空气质量指数变化

空气质量指数(AQI)变化是是否减轻空气污染的重要和直观指标,从AQI的变化就可以看出目标区污染物的变化。这次污染主要是由沙尘引起,从12日18时左右沙尘从四川盆地东北部(广元)进入,并逐步南下影响南充、绵阳、成都等地,广元出现重度污染和严重污染,资阳出现中度污染,绵阳出现轻度污染。而成都从12日21时~13日01时连续进行了多次地面人工增雨作业,AQI最高只达到82,超过50的小时数仅仅维持3小时,空气质量等级持续优良,PM10在13日凌晨达到最高94μg/m3,仅有4小时超过50μg/m3,在13日03时下降到48μg/m3(达到优),PM2.5在13日凌晨达到最高49μg/m3,PM2.5仅有4小时超过35μg/m3,在13日03时下降到29μg/m3(达到优)。对比区3(资阳)和作业区(成都)的AQI变化从12日18时到13日01时几乎同步,在12日22时前都低于50(优),从12日23时转为良,但成都经过人工增雨后13日02时空气质量转为优,而对比区3(资阳)从良转为轻度污染乃至中度污染,直至13日05时对比区3(资阳)AQI才转为良。成都的PM10从 12日23时达到63μg/m3,在13日凌晨达到最高值94μg/m3,经过人工增雨后13日03时PM10下降到48μg/m3,而对比区3(资阳)PM10的变化从12日18时到13日01时几乎同步,在12日23时前都低于60μg/m3,但13日01时PM10持续上升到13日03时达到峰值246μg/m3,PM2.5有类似变化趋势。对比区2(广元)污染严重到AQI持续4小时爆表,重污染持续数小时。对比区1(绵阳)AQI最高可达122,PM10最高可达183μg/m3,PM2.5最高可达93μg/m3,不达标空气持续超过5小时。综上所述,对比经过人工增雨作业的成都和未经过人工增雨作业的周边市,看出人工增雨作业有效降低了AQI、PM10、PM2.5,有效降低了空气污染物浓度。

5 结论

5月12日凌晨开始,内蒙古中西部、甘肃中部、宁夏、陕西、山西等地的部分地区出现沙尘天气,西安等多个城市出现严重污染。12日18时左右,沙尘从四川省东北部广元进入,并逐步南下影响南充、遂宁、绵阳、德阳、成都、眉山等地。本文利用FY-4A卫星对2019年5月12日在四川盆地开展的一次人工增雨减轻空气污染作业条件进行分析,综合分析增雨可播性,判别增雨潜力区和作业高度,为开展人工增雨作业提供可靠的依据,然后综合利用多种观测数据对其作业效果进行分析,得到人工增雨减轻空气污染作业效果的物理证据。

(1)经过分析作业前6个小时内的FY-4A卫星白天和夜间多光谱合成图,表明作业前云系朝有利于降水的方向发展,15时作业区附近主要为积层混合云,存在大量过冷水,红色对流泡云顶温度约为-30℃,粒子有效半径为15~40μm,黄色云顶温度约为-7℃,主要为低云,粒子有效半径为12~18μm;18时云体发展迅速,作业区上空和北部有大片深厚对流降水云发展,作业区位于对流降水云边缘,云顶温度约为-40℃,粒子有效半径为7~40μm,作业区南部为积层混合云,提供大量过冷水;21时作业区上空云体缓慢发展,北部对流降水云发展密实但没有南移,南部依然为积层混合云。

(2)此次作业区内高低空配合的环流场形成了比较有利的降水形势,云层厚度达到6km,云顶温度位于-7~-40℃,雷达显示作业前的21时作业区垂直液水含量达到40 kg/m2,再次说明作业云体过冷水丰沛。催化剂能够达到适温层(-10℃),符合人工播撒催化剂条件,增雨潜力较好,适宜开展人工增雨作业。

(3)经过人工增雨作业,作业区的空气质量指数从82降到29,PM10从94μg/m3下降到28μg/m3,PM2.5从49μg/m3降到17μg/m3,空气质量等级持续优良,而3个对比区空气质量指数从良转为轻度污染或者中度污染、严重污染,空气污染持续数小时;作业区的降水经过人工催化后,雨量峰值持续时间延长;同时发现经过人工催化,作业云体持续发展,云内液体水含量增加,云顶升高。说明经过人工增雨作业使得作业云体持续发展,峰值降雨时间延长,总体雨量增加,同时有效减轻空气污染。

致谢:感谢刘贵华正研级高工对本文FY-4A应用和分析提出的宝贵意见。