彝族传统婚嫁叙事歌“阿依阿芝”表演及音乐形态研究

2020-06-21王楠

王楠

彝族是中国第六大少数民族,民族语言为彝语,属汉藏语系藏缅语族彝语支。主要分布在滇、川、黔、桂四省(区)的高原与沿海丘陵之间,四川凉山彝族自治州是全国最大的彝族聚居区。大、小凉山的彝族自称“诺苏”“纳苏”“聂苏”,这部分彝族约占总人口的1/2。彝族作为拥有独立文字以及文化体系的少数民族,在宗教以及仪式音乐方面具有大量原始文化信息传承下来。例如彝族的毕摩音乐,已经引起了全世界学者的关注,大批学者对其进行考察研究,获得大量研究成果。

“阿依阿芝”作为彝族重要的婚嫁仪式用歌曲,虽不属于笔墨音乐,但近年来也得到了大批学者的关注。“阿依阿芝”的传唱习俗分布很广,大小凉山彝族地区都有分布,特别流传于越西、喜德、冕宁、昭觉等广大彝族村寨,越西县主要分布在普雄、马拖、书古、西山、新乡、大瑞、中所、南箐、五里箐、大花等30多个乡镇200多个村,与《妈妈的女儿》《阿吉姆惹》等传统音乐相媲美。

2019年笔者两次来到四川省凉山彝族自治州,采访四川省非物质文化遗产“阿依阿芝” 代表性传承人拉依五沙木。本文中的所有表演以及音乐形态论述均依据2019年对拉依五沙木的采访中,传承人的口述及表演。拉依五沙木(1946—)四川凉山彝族自治州越西县人,属于彝族中的白彝,自称诺苏,自幼生活在越西县境内,现居于四川省凉山彝族自治州西昌市。

一、“阿依阿芝”的表演形态

“阿依阿芝”作为彝族的婚嫁歌曲,属于哭嫁歌中的一种,是重要的彝族民间礼俗音乐。彝族的婚礼风俗上,“阿依阿芝”的演唱习俗会在地域上略有差别,越西县附近的演唱习俗流传范围较广,影响力较强,具有一定代表性。

越西县附近地区习惯于在女孩出嫁的前夜演唱,形式类似于婚礼前长者对即将出嫁的年轻妇女的教诲或谈心。对于演唱者的身份要求是,新娘的父母亲不可以演唱,其他人都可以演唱。传统上,新娘家会邀请家族中或当地德高望重年长妇女来演唱。根据对拉依五沙木的采访得知,现在的彝族婚礼沿用这一风俗,经常会邀请年长的有地位的妇女来演唱阿依阿芝,她经常得到此类邀请。

演唱可以由一人独唱完成,也可以两人共同演唱完成。一人演唱时,主唱坐于中间,新娘及众人围坐在周围聆听。两人演唱时,交替演唱,主唱首先演唱,唱过之后第二个人重复主唱的内容,歌词与曲调不变。这种演唱的形式在彝语中叫作“几则”,其优势在于跟唱者的演唱为主唱提供时间上的缓冲作用,给主唱留出空档思考及组织语言。演唱“阿依阿芝”的形式上一般不用舞蹈动作,也不需要任何乐器的伴奏,以清唱的形式演唱。传统的演唱方式中,演唱者坐在女方家中,情景类似于一个族中长者向在坐的新娘及亲朋讲述一个凄惨的悲剧故事,用这个故事来教育警示新娘和在场的年轻妇女,要像阿依阿芝一样时刻铭记父母的养育之恩,孝敬父母,报答父母。但其中暗藏对彝族传统女性地位低下,包办婚姻习俗的不满与控诉。

二、“阿依阿芝”的音乐形态

1.音乐旋律

阿依阿芝的演唱旋律相对固定,但每次演唱会略有不同。

根据拉依五沙木的介绍,在越西县附近“阿依阿芝”的传唱习惯基本基于她所为我们展示的音乐旋律,但他的演唱会根据即时情绪变化而稍作变化,每次演唱都会稍有不同,这是原生态歌曲传唱的特点。造成这种现状的原因是彝族虽然有自己的文字,但是没有固定的音乐记谱法,历年来音乐曲调都是以口传心授的方式进行传播教学,“阿依阿芝”也不例外。年少的彝族女孩就经常会在闲暇时光听家中的长者演唱“阿依阿芝”这个民间传说,以耳濡目染的方式学习。所以它的演唱曲调只能相对固定,不同的演唱者并不会以一种完全相同的曲调模式来演唱,甚至同一演唱者的不同演唱也会根据现场而即兴发挥,每句演唱曲调有细微差别,演唱者无法进行两次完全相同的表演,具有表演现场独特性与唯一性的特点。

2.音乐结构

“阿依阿芝”是叙事歌,音乐内容以叙述整个故事为目的。演唱者以一个基本的音乐旋律为基调,不断重复,每段配有不同的歌词,歌词叙述故事本身。音乐旋律的音流走向与大体结构不变,每段演唱有细节上的变化,节奏型相对固定。上文提到过这种变化的原因在于彝族音乐原生态的传承方式。

根据拉依五沙木2019年的演唱,每段歌唱大多有五句唱词,开始于一个大二度下行或者五度音程下行关系的四分音符长音,演唱者根据心情自由切换两种音程,这种音程关系很明确,每段均以这种方式开始。类似于一种歌唱开始时的明确预示,音乐的感觉像是一种召唤,引起众人注意。而后的第一句唱词均为“可怜的阿依阿芝阿”,接下来三句为内容性唱词,每段均不同,用以叙述故事本身,最后一句则仍然是感叹性的固定唱词“可怜你此生”。详见下列谱例

而隨着演唱的继续,故事叙述到高潮内容时,五句的演唱结构会全部用来叙述故事情节本身,甚至有时会根据歌词内容扩充基本旋律,加以变化甚至增加句子。

3.调性方面

“阿依阿芝”作为原生态作品,演唱曲调不能完全用调式理论来定论,但我们可以大体借鉴五声调式理论来分析拉依五沙木的原生态演唱曲调。按照五声调式作为调式基础,歌唱由羽音开始,旋律在一个八度之内,多以三度的音程关系反复上下行进,时而伴有四度五度距离跳进关系,音乐过程中经常用长拍落在宫音上,强调宫音。结尾时则会有一个短促的感叹语落在角音,并伴有一个非常短促的音节滑向羽音,音乐嘎然而止,这种结束在角音轻滑向羽音的乐句类似一种固定的唱腔,在每一句均以同样的这种唱腔结尾,作为一个音乐段落的结束。“阿依阿芝”的开始音和结束音均在羽音上,符合彝族婚嫁歌曲喜用羽调式的特点。

4.音乐节奏

“阿依阿芝”演唱旋律的最大特点是前短后长的附点节奏型。从上面谱例可以看出,这一节奏型相对固定,并贯穿音乐始终。一拍中通常有两个音节,第一个音节为十六分音符,第二个音为附点八分音符,这样形成前短后长的1:3的时值比。这种特殊节奏造成了前弱后强的强弱倒置感,听觉上有一种拖长尾音的效果。彝族民间音乐虽善于运用节奏,附点音符的运用也非常常见,但是大多运用前长后短的附点音符,阿依阿芝的这种前短后长的附点节奏则并不多见。对比彝族著名婚嫁歌曲《妈妈的女儿》,发现两首婚嫁歌都有拖长尾音的习惯,只是节奏型不同,《妈妈的女儿》喜欢运用三个十六分音符后接一个长音的节奏型。

5.叙事歌词

叙事歌的歌词具有高度契合音乐节奏的特点。“阿依阿芝”节奏型中的拖长尾音的效果,配合彝语的语言习惯,更强调了人物的动作和事情的程度。强调了阿芝种麦之劳,酿酒之辛,出嫁时间之久,思念家乡亲人之切,婆家人心之狠等。

彝族語言的语法与汉语不同,彝族语言的语法会提前宾语到主语后面,呈现主语-宾语-谓语的语句结构,动词会后置,例如汉语表达“我上山”,彝族语言则会表达为“我山上”。所以,这种语法特殊性配合前短后长的节奏型,更加突出表达了歌词内容中的动作行为。

此外,彝族语言还有形容词与数量词作为定语后置的特点,这种特点配以前短后长的节奏,能突出形容词的修饰作用,强调歌词内容的程度。例如彝语表达“阿芝辛苦的酿酒”,就会说成:“阿芝酿酒苦”,拖长的尾音强调了辛苦。

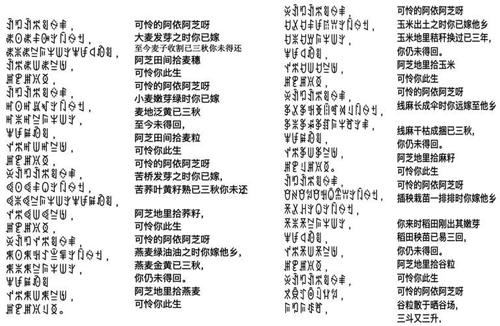

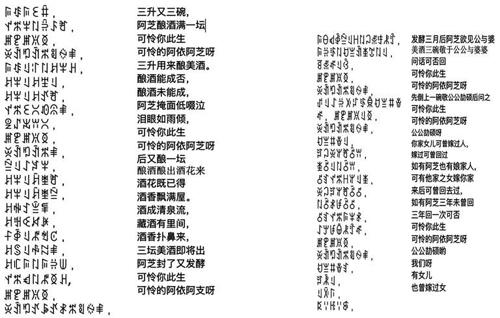

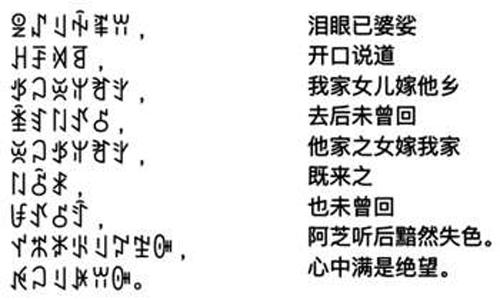

与此同时,数量来作为形容词用的方式在歌词中十分普遍,根据彝族文化习惯,喜用三、六、九等数字作为数量词来修饰,形容事情的程度。数量形容词具有泛指性,不明确性。例如歌词中描写道:“阿芝走过三片坡,滚石三个滚下来;走过三座山垭口,狂风三场刮过来;披衫刮破了三层,阿芝心儿跳蹦蹦,跨过三条河,怒浪三堆卷过来,阿芝险些被卷走,全身抖战战。”[1]其中的数量词均表示一种程度,可以用很多来代替。在彝语的语法习惯中,这些数量词被放在后面,搭配前短后长的节奏型,强调了阿芝历尽艰险不畏困难一心想回家孝敬父母看望家人的程度。以下附上2019年非物质文化遗产传承人拉依五沙木演唱“阿依阿芝”部分歌词内容的彝语汉语对照翻译。[2]

根据以上对2019年拉依五沙木演唱的“阿依阿芝”现场情况的分析可以看出,阿依阿芝作为传统彝族叙事歌的代表作,演唱形式上比较常见,并没有特别的仪式感,音乐方面除了具有彝族民歌的普遍特征之外,还具备了音乐节奏型前短后长,突出故事情节程度表达的特点。

民族民间音乐舞蹈研究中心阶段性成果,项目编号: MYYB2019-1

注释:

[1] 王昌富:《彝族妇女文学概说》,四川民族出版社, 2003年。

[2] 演唱者:拉依五沙木,演唱时间:2019年,翻译:王强(阿克尔古)。

参考文献:

[1]吉力么沙各 陆保君 黄 予:《彝族民间叙事长诗比较研究——以贵州<乌鲁诺纪>和<凉山><阿依阿芝>为例》 ,《西昌学院学报》,2018年第12期。

[2]路菊芳:《彝族宗教仪式音乐研究综述》 ,《乐山师范学院学报》,2019年第11期。

[3]师玉丽 :《四川凉山彝族婚嫁歌的音乐形式及其保护研究》,《贵州民族研究》,2018年。

[3]陈练:《四川峨边彝族婚嫁歌的表演程序及其艺术特征》,《中华文化论坛》,2011年。

[4]黄翔鹏:《传统是一条河》,人民音乐出版社,1990年。

[5]王昌富:《彝族妇女文学概说》,四川民族出版社,2003年。

王 楠 四川轻化工大学音乐学院讲师