文化认同:二战后台湾乡村社区发展演变及启示

2020-06-19赵丽丽王国恩张媛媛

赵丽丽 王国恩 张媛媛

摘要:从社会主义新农村建设到乡村振兴战略,大陆乡村建设逐渐从注重物质空间改造向非物质领域的文化复兴转变,这与台湾乡村在二战后从以基层民生建设为主的社区发展到重视文化建设和认同感凝聚的社区营造的演变历程十分相似。本文尝试回顾二战后台湾乡村从社区发展到社区营造的公共政策演变及其文化建设的发展历程,归纳总结台湾乡村社区文化认同的内涵是从“静态保护”到“动态活化”的社区融合、从“感官体验”到“价值培育”的深层治理,借此探索大陆乡村建设的文化发展策略:构建“自下而上”、多元联动的乡村治理体系;依托当地资源,发掘具有“地方精神”的乡村特性;“以人为本”,重塑社区共同体的价值共识,以期为大陆乡村发展提供借鉴。

关键词:乡村建设;社区发展;社区营造;文化认同;台湾

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.04.004 中图分类号:TU982.29

文章编号:1009-1483(2020)04-0019-06 文献标识码:A

Cultural Identity: The Evolution and Enlightenment of Taiwan Rural Community after the Second World War

ZHAO Lili, WANG Guoen, ZHANG Yuanyuan

[Abstract] From the new socialist countryside construction to the rural revitalization strategy, rural construction in mainland China has gradually changed from focusing on material space transformation to cultural revival in non-material field. It is very similar to the evolution process of rural development in Taiwan after World War II which changes from community development based on grass-roots peoples livelihood construction to community empowerment focusing on cultural construction and identity cohesion. This paper attempts to review the evolution of public policy and cultural construction in rural areas in Taiwan from community development to community empowerment after World War II, and to summarize the connotation of cultural identity in rural communities of Taiwan from "static protection" to "dynamic activation" in community integration, and from "sensory experience" to "value cultivation" in deep governance. It explores the cultural development strategies of rural construction in mainland China: constructing a "bottom-up" and multi-linkage rural governance system; relying on local resources to explore the rural characteristics with "local spirit"; "people-oriented" and reshaping the value consensus of community, with a view to provide the possible reference for rural construction in the mainland China.

[Keywords] rural construction; community development; community empowerment; cultural identity; Taiwan

度上帶来了乡村社会文化衰败和特性丧失。在政策层面上,继十六届五中全会提出“社会主义新农村建设”后涌现了大量如同城市聚落形态的“新农村”,这种表面的环境整治无法从社会经济等深层动力机制上解决乡村的问题[1],乡村面临超越传统转型路径的发展。2013年中央城镇化工作会议提出推进“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的新型城镇化,国内学者开始思考乡村地区生态环境承载与历史文脉延续的问题,提出了全面的“乡村复兴”概念 [1]。2017年党的十九大作出“乡村振兴”重大决策部署,学者王宁根据浙江省全面繁荣乡村文化的实践,提出推动乡村文化的创造性转化与创新性发展[3]。高静等进一步提出要梳理乡村文化的经济性价值,实现从资源到产业的发展通路 [4]。新时期的乡村文化建设在一些先进的试点取得了成效,但总体上大陆乡村建设仍是以外在村容环境整治为主,而不是内在价值、行为观念、文化认知的培育和重建。

在国情上,这与台湾地区二战后历经多年经济增长,在20世纪90年代后突显出的种种转型社会病症十分相似。当时台湾地区城乡割裂问题突出,大片乡村日益衰败走向没落,“社区总体营造”正是在为了缩小城乡差距及挽救台湾文化和生态危机情景下“催生”的产物[5]。从二战后到21世纪第二个十年,台湾乡村历经了从“社区发展”到“社区营造”的转变,逐渐将发展的重点放在社区文化建设和认同感凝聚上[6]。据此,本文尝试回顾二战后台湾乡村从社区发展到社区营造的公共政策演变及其文化建设的发展历程,归纳总结台湾乡村社区文化认同的内涵,以期为大陆乡村文化建设提供思路。

1二战后—1994年的台湾乡村社区发展阶段

社区作为宏观社会的缩影和社会有机体的基本单位,是进行基层社会治理的最佳落脚点[7]。战后,国际社会倡议开展“社区发展运动”,动员基层力量协助政府参与社区和国家建设。1965年台湾乡村也开始重视“社区”这一更贴近生活的共同体,由政府自上而下主导基层民生建设,到80年代中后期政治解严,转而关注基层社会生活状态与生存环境。

1.1二战后—20世纪80年代中后期:经济挂帅下台湾乡村文化的式微

战后初期,台湾面临人口剧增、资源匮乏的困境,为了振兴经济,台湾乡村在1949年至1953年进行了以土地改革的方式发展农业,但这种“以农补工”的政策方针,以牺牲农业培养工业[8],加速了农村的衰退。为了谋求经济社会发展,1965年在联合国的援助下实施《民生主义现阶段社会政策》,首度提出“社区发展”并列入社会福利保障体系,将台湾全省分成4893个社区,每个社区由几个乡村组成。1968年颁布的《社区发展工作纲要》编制了关于乡村社区发展的四年计划,社区政策的雏形渐渐展开。同时在联合国介入下,台湾当局成立了社区发展研究中心,并筛选优秀的大学生学习先进经验。至1983年又将其修订为《社区发展工作纲领》,在这15年间推行了基础工程、精神伦理、生产福利三大建设。

这一时期台湾乡村完全是“自上而下”围绕农业生产实现工业和城市发展,社区发展运动以开展基层设施建设为主,考虑了诸多乡村实质环境与农民福利的因素,如修缮农田水利、平整路面及新建房屋设施等,而这种服务于生产下的硬质建设欠缺对乡村人口生活状态的考虑,文化发展相对滞后,以经济挂帅的支配性价值使得文化的传承与保护日渐边缘[9]。

1.2 20世纪80年代中后期—1994年:文化存续危机下社区自救运动的反思

20世纪80年代中后期,台湾政治开始解禁,民间意识日趋觉醒。长期偏重经济发展使乡村生态环境与人文资源遭到破坏,居民捍卫生存环境的呼声日益高涨,爆发了如美浓社区“反水库”、原住民“还我母语”等运动,这些“集体运动”激发了社区居民对自然资源保护、历史文化传承的危机认同意识及参与公共事务的精神与行动力。1988年台湾地区领导人倡导“生命共同体”的理念,推动了社区共同意识的形成,并于1992年6月颁布《台湾加强社区文化建设工作实施计划》,首次提出将“社区”和“文化建设”相结合,为开展社区营造工作确立了政治氛围。

这一时期社区发展开始关注基层社会生活状态与生存环境等方面的议题。政府支配社会的力量有所下降,台湾社会开始朝自由化、民主化方向发展,而将社区作为社会治理的基础实施主体也得到进一步加强。文化维度上基层社会开始对文化存续危机有所反思,社区面临对环境保护和文化保存的一系列自救活动。

2 1994年至今的台湾乡村社区营造阶段

20世纪90年代初,台湾地区城镇化步伐加快,而农村边缘化日益严重,以及由此引起一系列对于乡村社会问题的反思,促进了社区营造的产生与开展。1994年台湾行政院开始把乡村建设重点转移到通过以文化设施建设为切入点唤醒社区共同体意识,人文互动下的社区基层参与逐渐浮现。1999年政府逐步下放权力,自下而上的社区运作组织开始兴起。2008年文创产业的引入促使了乡村特性的回归与社区永续经营的发展。

2.1 1994—1999年:人文联系下社区共同体意识的发育

在过去近30年的社区发展中,台湾乡村基础设施建设基本完成,提升社区生活精神品质成为新的建设重点。文建会开始重新审视“文化”,思考文化中潜藏着的居民之间的联系,来启动对社区重建的机制[10],并于1994年提出“以文化建设推行社区总体营造”的构想,陆续通过了《充实乡镇展演设施》《辅导美化地方传统文化建筑空间》等计划,企图在活化文化建筑的公共事务中引导居民参与、表达意愿及重拾记忆。同年选择新港大兴路作为试点,由淡江大学建筑系协助进行景观改造,以保留传统风貌。规划团队致力于与居民協商,引导村民自发参与规划方案,表达自身需求,从而使民众对社区产生认同感,尊重社区历史人文及发掘地方产业的再生。与此同时,台湾的一些知识分子和民间文史工作者也开始关注对地方文化、民俗、古迹等的重新挖掘,地方文史团体的文化扎根活动与乡土重建工作颇为热闹[11]。

这一时期台湾乡村开始重视乡村本身的价值和村民的作用,以地方文化为纽带联系社区生活推动社区再造。文化上从以往丰富居民精神生活的文艺活动,发展到以人的需求、人的塑造为出发点的文化活化与再生,唤醒了居民保护乡土文化的意识,以往受压抑的民风民俗、地域文化与传统聚落等开始复兴。

2.2 1999—2008年:自下而上的社区运作组织逐渐浮现

在社区营造运行初期,尽管强调了社区居民的参与,但仍是自上而下地接受政府指导与规范 [12]。1999年“921大地震”是台湾社区发展的转折点,灾后大量非政府组织进入灾区协助居民重建家园,但同时也出现了专业的空间规划人员对于实际施工经验、区域性整合能力的欠缺,另外政府各部门缺乏横向联系、资源错置问题也暴露出来。由此,关于社区人才培养、资源整合问题被提上日程,2000年政党轮替之后,将过去分管于各部会的社区政策计划,提升至由行政院成立的统一平台进行整体规划。随后,行政院在2002年主导的《挑战2008》第10项“新故乡社区营造计划”提出在北中南东四区成立社区营造中心,推动社区规划师制度、成立社区大学,以整合地方资源与培训人力。2005年又提出“台湾健康社区六星计划”,旨在重视社区参与的主体作用,在“社区提案机制”上鼓励社区居民自主诊断并提案,提升民众自我解决问题能力,再视提案的创意及可行性来决定补助的对象和规模。这一期间台湾乡村社区开始注重各行政机关的联动协作及资源的优化利用,鼓励民间社团和学术机构等非政府组织向农村基层延伸,协助“居民设计”而不仅是“居民参与”,形成了整合政府资源、专业协助和村民共同参与的“自下而上”的社区运作组织。

2.3 2008年至今:文化创意产业触媒下乡村特性的回归

随着台湾乡村建设的深入实施及生态保育、永续经营理念的兴起,文化建設的推进进入新阶段。2008年推出的《农村再生条例》是适用于台湾乡村整体规划与发展的规范性文件,强调通过活化文化产业来建立乡村整体生活面貌,发展乡村文化体验、环境保护、生态观光等多种功能。同年文建会在《磐石行动:新故乡社区营造第二期计划》中引入“文化创意产业”概念,其兼具发展与保护双重内涵,在寻求产业发展的同时重视地域文化的传承振兴,其灵感源于乡村个性与地方魅力,是地方特性的再造。

在社区总体营造的推动下,产生了众多富有地方特色的文化创意项目。比如南投桃米社区基于地方生态和人文资源优势,创造了以生态科普为主题的知识经济创意产业,促使遭受现代化与工业化冲击的原始农耕文明实现转化与超越,激发传统农业向二三产业延伸,尤其是与文化旅游产业融合。同时,还兼具带动就业、维护生态、活络文化氛围、增进乡民家园共同意识等外溢效果。为了保障这一产业的发展,2010年文建会颁布实施《文化创意产业发展法》,通过了行政奖助、版权保护、租税优惠等多种手段。由此,这一行动通过深耕地方文化,挖掘乡村特性,找到社区文化产业的创新点,来扩大与深化社区营造,支撑乡村社区韧性发展。

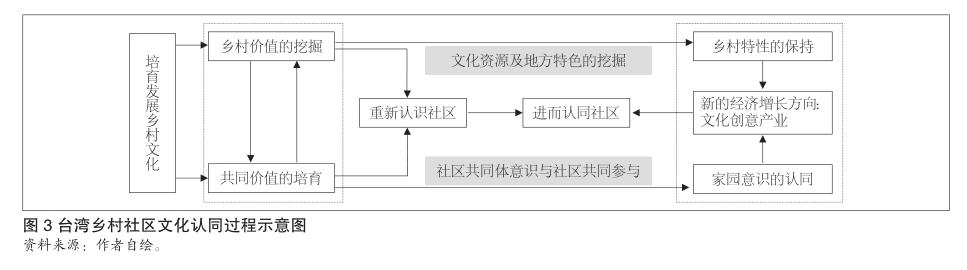

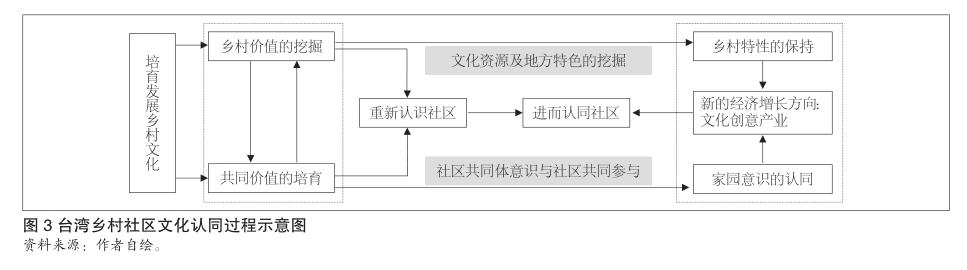

从台湾乡村“社区发展”到“社区营造”公共政策的演变可以看出,社区建设早已从以基础工程、生产福利和精神伦理建设为主的经济发展导向型转变为以文化建设促进家园意识的认同、自下而上的参与和地方特色的挖掘的社会效益兼顾型(见图1)。文化建设也伴随着政策转向、社会治理转型及乡土文化复兴等社会背景不断调整优化,总体上呈现出从静态的文化资源保存与精致的艺文活动开展到关注社区共同体的人文意识,再到探索地方文化产业的活化与永续的变化(见图2)。

3台湾乡村社区文化认同的内涵

3.1从“静态保护”到“动态活化”,融入社区生产生活的现实

传统的乡村文化建设主要以固化式的文化设施建设及静态的村落建筑和空间保存为主,文化停留于只可远观的表象,造成了文化与乡村生产生活的割裂。而随着城市化、商业化快速发展,这种冰冻式的“重保护轻使用”形式更是难以对抗都市资源对乡村文明的侵蚀,必须经由日常生产生活动态的对话、思考、反省等方式来展开。“文化”的界定不再限于音乐厅、戏剧院等精致的层面,文化的可能性涵盖了更加多样丰富的生活面貌[13]。台湾乡村文化建设深入基层社区生产生活的方方面面,强调与人互动、与产业融合的交流碰撞中,重新认识乡村文化的现实价值,激发出社区持久的生命力。一方面,引导“人”对乡村价值的发掘及共同价值的认同,是唤醒社区共同意识拓展社区组织形成社会网络的过程。另一方面,引导“产业”对乡村内涵的挖掘与特征的保持,是认识乡村特性培育文化资源发展产业链的过程(见图3)。

3.2从“感官体验”到“价值培育”,优化社会深层治理的内在逻辑

台湾乡村社区文化建设是建设一种包含情感联系、身份认同、文化认知的社区精神和共同价值观。我们需要重新审视“狭隘化”与“专业化”的社区文化,不能再将其理解为群众性文娱活动为特征的“小文化”,而要把它看作包括社区居民的行为规范、价值观念及对于社区的认同感和归属感等在内的“大文化”[14]。感官体验只是一种短暂传递的快感,而价值培育却是一种持久深种的愉悦。台湾乡村社区透过文化建设对参与主体内在的培育,将感官体验发育为情感共鸣、价值塑造、归属认同,为社区永续发展注入了生生不息的力量。我们在进行社会治理和建设时往往过于重视社区“小”的一面,却忽视了它作为社会舞台“大”的一面[7]。在社区共同价值的内在联系下,个人见解与社区观念及社会价值的连接更为紧密,文化软实力将发育为社区群体行为规范的硬支撑,并将进一步推动基层社会结构转型与治理模式创新。

4总结与启示

二战后,台湾乡村社区从注重硬质设施建设逐步转移到培育乡村文化发展,试图在寻求一种内发型和地方导向型的发展策略,将文化建设融入居民生活与地方产业发展。对照大陆乡村社区的情况,随着2000年以来国家层面对乡村问题的重视,大陆乡村社区面貌与基础设施有了质的提升,但外力推动下乡村社区在解决社区意识薄弱、社区治理不足、社会资本缺失等问题上远远不够,大陆乡村面临人口流失及人际关系疏离、政府主导及村民参与能力不足、产业衰退及特色不明显等现实困境。大陆和台湾血脉相连,台湾乡村的文化建设思路为我们提供了借鉴。

4.1坚实基础:构建“自下而上”、多元联动的乡村治理体系

大陆乡村建设还停留在过度依赖行政化的状态,是一种自上而下接受行政指导与规范的模式,政府唱独角戏而民众和社会力量较弱。社区往往在前期充足的资源投入下取得明显的社会成效,然而政府各方资源有限,社区大多是“昙花一现”,最终沦为形式。

台湾的社区营造政策被称为“社区协力政策”[15],强调把文化建设作为不同部门之间互动、衔接和统筹的重要力量。地方政府在社区建设中扮演着“引导”而非“包办”的角色,社会组织起到连接政府和居民的作用,村民发挥参与集体事务的主体功能。台湾经验表明,建立“自下而上、多元联动”的治理体系是新时期大陆乡村建设政策的基础。一方面,当前大陆村民对于需求的表达缺乏渠道和机制,建立基层工作参与平台才能保证“自下而上”的“人”主动寻求表达意愿,自组织能力被挖掘和发挥。另一方面,从制度上约束乡村建设的相关部门不直接参与社区计划内容的拟定,而只是提示支持的方向,通过建立议事平台广泛征求村民意见、定期开展评估研讨,形成综合建议向上反馈。另外当前大陆乡村由于没有第三方部门的非营利组织参与,政策的执行结果大打折扣,由此民间组织是除了国家与市场之外,另一种社区制度力量,在人才培训、在地陪伴、资源引介等方面为乡村发展注入持续的动力。同时大陆乡村长期的管理落后与缺乏立法保障密切相关,针对各组织合作模式建立明确的法律体系也尤为重要。

4.2主要关键:依托当地资源,发掘具有“地方精神”的乡村特性

近年来,各级政府对于乡村的衰败进行了人居环境建设实践,掀起了鄉村建设的热潮。外源推力下的乡村物质空间环境短时间内迅速得到改善,而随之也暴露出一些问题:(1)乡村发展模式单一,盲目效仿现象严重,标准化难以适应乡村社区的差异化现状。(2)都市资源“入侵”乡村文明,再造景观与地方文化呈现“两层皮”现象,乡村面临地方特性被遗忘、村民地方感断裂和文化认同危机。

而台湾学习日本“一村一品”的经验,对社区存续资源进行活化与重新认识,重塑村落特性,做到不同村落造就不同的人、景、物。同时在社区事务中注重发挥村民的能动性以促成“保护与发展”,挖掘村里的能工巧匠,发展村庄的特色工艺,使得被忽视的本土特色和传统工艺得以保护与传承。由此,乡村特性的保持与地方共同精神的联系是促进乡村自足性永续发展的关键。对于大陆乡村建设,应该加强前期资源特色的评估、文化与产业的融合,从制度上建立自下而上提案机制,引导村民打通从资源到产业的发展道路,从村民需求和地方特性出发制定符合地区完整生态的发展方案,并在发展过程中实施项目第三方评估制度,接受民间组织的监督。在这一过程中地方文化得以保护与利用,村民获得更多在地就业和创业机会,村民实现自我价值的同时,促成乡村特性得以保持延续。

4.3根本核心:“以人为本”,重塑社区共同体的价值共识

城市化和工业化冲击改变了大陆乡村,农村人口频繁向城市迁移,“空心村”现象日趋严重,固定村落的家园意识日渐淡薄。加上行政层级自上而下推进乡村事务,忽视了村民的内在需求与主体作用,社区人的力量逐渐被弱化。乡村陷入只见物景不见人的静态化,传统社会的内聚力正在慢慢消失。

台湾乡村重视以文化建设来重塑社区居民“人”的意识,通过培育乡村文化,挖掘乡村价值共识,激发对家园认同感和归属感的成员意识;通过社区教育与社区培力建立主动参与到社区未来发展中的主体意识。台湾经验表明,加强乡村文化建设,以人为本,塑造社区共同体价值共识是乡村发展的根本。一方面,当前大陆乡村文化出现了空置和衰落的现象,乡村没有文化的“魂”,村民失去了邻里互惠合作的精神联系和参与家园建设的内生力。大陆乡村可学习台湾地区在社区营造初期文化建设的公共事务中培育人力以维护与传承在地文化,营造家园建设的共同价值观,进而唤醒有活力的邻里关系。另一方面大陆村民受教育程度较低,对文化建设的认知能力有限。大陆乡村可借鉴台湾建立社区营造中心、社区大学等学习平台,构建终身学习体系,开展社区产业发展和文化建设教育培训,同时鼓励社会组织深入乡村进行社区培力,提升村民素质与参与乡村建设的行动力,促使村民表达自身需求,实现自我价值。

5结语

长期以来大陆乡村建设都停滞于以外在环境设施改善的惯性思维中,而这种单纯“涂脂抹粉”型的乡村输血并不能作为长效机制[1],难以与社区“相伴一生”,当力量不足或供给不及时的时候,乡村就陷入进退失据的境地。台湾乡村重视把社区当作生命体,进行“培育”而不是“喂养”,强调文化认同这一培育机制的物质性和非物质性两方面内涵:一是注重文化与社区生产生活的动态融合,实现乡村产业的转化创新;二是挖掘乡土文化潜在的价值培育体系,优化社会深层治理的内在逻辑。乡村文化建设不再是一元的文化设施保护,而是一个系统的概念,表现多元,包括乡村产业、治理、人文等多方面的内容。大陆乡村区域差异大、乡村问题错综复杂,如何通过文化建设的创造性转化去探寻乡村转型的多样而具体的实现方式还需要通过更宏观的思考语境。

参考文献:

[1] 张京祥,申明锐,赵晨.乡村复兴:生产主义和后生产主义下的中国乡村转型[J].国际城市规划,2014,29(5):1-7.

[2] 朱霞,周阳月,单卓然.中国乡村转型与复兴的策略及路径——基于乡村主体性视角[J].城市发展研究,2015,22(8):38-45,72.

[3] 王宁.乡村振兴战略下乡村文化建设的现状及发展进路——基于浙江农村文化礼堂的实践探索[J].湖北社会科学, 2018(9):46-52.

[4] 高静,王志章.改革开放40年:中国乡村文化的变迁逻辑、振兴路径与制度构建[J].农业经济问题,2019(3):49-60.

[5] 李敢.“社区总体营造”:理论脉络与实践[J].中国行政管理,2018(4):51-56.

[6] 李雯雯.“扎根”:台湾社区营造中的文化认同构建[D].武汉:华中师范大学,2014.

[7] 莫筱筱,明亮.台湾社区营造的经验及启示[J].城市发展研究,2016,23(1):91-96.

[8] 周晔.我国台湾乡村规划变迁研究——以经济社会发展为视角[D].北京:北京建筑大学,2017.

[9] 谭敏.对抗与融合:台湾城市化进程中的文化保存问题研究[J].台湾研究集刊,2015(1):79-85.

[10] 张智强.“社区营造”模式下的农村社区更新研究——以厦门市集美区城内村为例[D].厦门:厦门大学,2013.

[11] 王茹.台湾的社区总体营造政策及评析[J].台湾研究集刊,2004(2):36-42.

[12] 魏成.社区营造与古迹保护——20世纪90年代以来台湾地区古迹保护的经验与启示[J].规划师,2010,26(z2):224-228.

[13] 刘莉.我国台湾地区的“社区总体营造”及其启示[J].文化艺术研究,2016,9(4):50-58.

[14] 程美.台湾地区的社区文化建设[J].山东行政学院学报,2014(10):21-25.

[15] 刘雨菡.中国台湾地区社区总体营造及其借鉴[J].规划师,2014,30(z5):200-204.