墨西哥NOM标准下雷电防护系统设计的解决方案

2020-06-18秦飞

秦 飞

(中交第三航务勘察设计院限公司,上海 200032)

随着中资EPC(engineering procurement construction,工程总承包)承包商的发展壮大及全球战略布局,近些年项目从传统的亚非地区逐渐地延伸到美洲地区,该地区标准体系主要分为美国标准和其他国家标准,比如墨西哥拥有完善的标准体系——墨西哥官方标准(葡萄牙语为normas oficiales Mexicanas,NOM),涵盖了工程设计及产品认证全过程,在墨西哥境内执行的项目需要符合NOM标准,采购的产品需要具备NOM认证。NOM标准与熟悉的中国标准差别较大,与美国标准也有一定的差别,以往的工程经验和知识储备在该地区已不适用,所以在项目的设计、施工、验收过程中产生了很多困难,尤其是涉及人身安全的领域,比如雷电防护系统。本文以墨西哥某集装箱码头为背景,分析NOM规范NMX-J-549-ANCE-2005[1](简称NMX 549)防雷与接地系统的设计要点,尤其是一些重要的设计参数,为工程的顺利开展提供基础。

1 建筑物防雷风险评估

雷电防护设计的目的是为了减少雷击事故造成的损失,这个损失由生命安全和财产损失两部分构成。根据NMX 549,应通过建筑物的高度、所处的地形情况、等效接收面积进行雷击风险评估,确定是否需要采用防雷措施以及防护的程度。其雷电风险评估方法与中国的GB 50057—2010《建筑物防雷设计规范》[2](简称国标)中建筑物分类法和美国的NFPA780-2017[3](简称美标)简化评估方法的相似点在于评估建筑物的年平均预计雷击次数,但评估过程与国标和美标不同。

1.1 年预计雷击次数No

采用NMX 549的风险评估工具,首先需要计算建筑物年预计雷击次数No,返回计算结果并与建筑物可承受雷击次数Nd进行比较。如果No≤Nd,接闪器和引下线(外部防雷设施)不要求设置,但NMX 549明确指出如果设计方因此不设置外部防雷设施,建筑物仍存在受雷击风险的可能性,所以对一些特别的建筑需要慎重决定;如果No>Nd,则建议设置。上述方法与美标完全一致,与国标中防雷等级分类法对于第二、第三类防雷建筑物的设置上也类似。

NMX 549中关于建筑物年预计雷击次数的公式为:

No=10-6NgAe

(1)

国标、美标的相关公式分别为:

No=kNgAe

(2)

No=10-6C1NgAe

(3)

式中:k为校正系数;C1为位置系数;Ng为雷击大地的年平均密度;Ae为与建筑物接收相同雷击次数的等效面积。

通过对比式(1)~(3)可知NMX 549公式与国标和美标公式类似,但没有包含k和C1,k和C1考虑的是地形和周围建筑物影响的权重因子,而实际上NMX549公式是把这些影响权重因子计入了Ae,NMX549对于在常规地形条件Ae的计算公式与建筑物屋面造型有关,平顶屋面,计算公式为:

Ae=ab+6h(a+b) + 9πh2

(4)

坡顶屋面,计算公式为:

Ae=ab+6hb+9πh2

(5)

在非常规地形条件下的计算公式为:

Ae=ab+6he(a+b)+9πh2

(6)

式中:a、b分别为建筑物的长、宽;h、he分别为建筑物在常规、非常规地形条件下相对室外地面的高度。

NMX549中平顶屋面Ae的计算公式与美标一致,而该条件下美标的孤立建筑物的位置系数C1取1,所以NMX 549和美标对于常规地形条件下孤立的平顶建筑物雷击次数的结论是一致的。与国标相比则存在不同,以同样常规地形下投影尺寸为15 m×15 m的平屋面建筑物为例,等效面积Ae在高度等于20 m的情况下,NMX549的计算结果与国标是一致的;在高度小于20 m的情况下,NMX549计算的结果小于国标;而在高度大于20 m的情况下,NMX549计算的结果大,也可知美标与国标也存在类似的结论[4]。

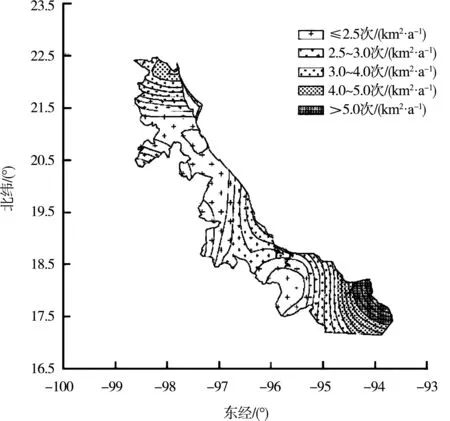

在NMX 549附录D中可以查到Ng,其分布见图1。以墨西哥码头所在地区为例,其坐标为北纬19°11′,西经 96°1′,所以雷击大地的年平均密度为5次(km2·a-1);某建筑物的长、宽为14、9 m,其女儿墙顶高度为7.5 m,采用式(1)、(4)可以求出年预计雷击次数No=0.013次a。

图1 该地区雷击大地年平均密度分布

1.2 年可承受雷击次数Nd

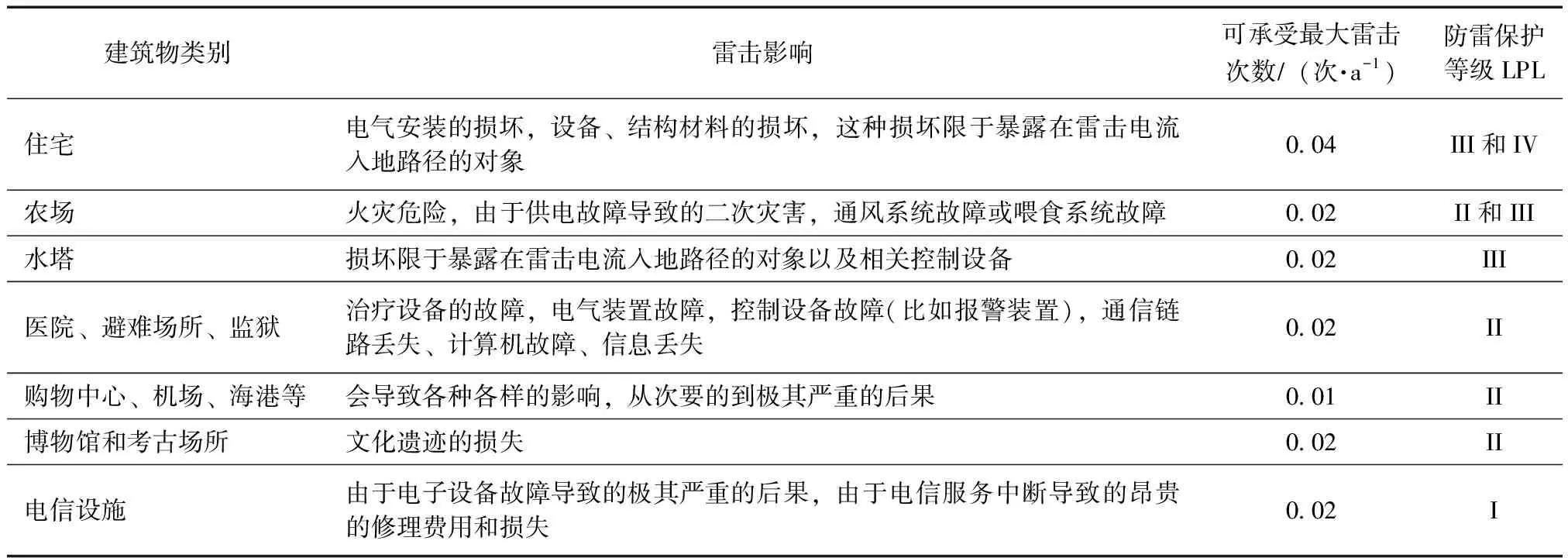

对于各类建筑物年可承受雷击次数,国标的建筑物分类法是根据建筑物重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,将防雷要求分为3类;美标的简化评估方法是通过将可接受的财产损失频率(默认为1.5×10-3次·a-1)除以一个综合系数C(与建筑物结构、价值、内部居民和损害后果有关)来计算;而NMX 549是规定了各类别建筑物可以承受的最大的雷击次数,见表1。以墨西哥码头为例,查表可知港口可承受最大雷击次数Nd为0.01次a,该港口内某建筑物年预计雷击次数为No=0.013次a,此时No>Nd,所以应按规范的要求设置外部防雷设施,港口建筑类别对应的防雷保护等级为LPL II。对于位于雷击密度超过2次(km2·a-1)的地区或存储易燃物品(木材或稻草)的建筑物,必须设置外部防雷设施。

表1 建筑物年可承受雷击频率以及雷电防护等级LPL

相比之下,NMX 549与国标和美标的防雷风险评估各有侧重点,NMX549在年预计雷击频率的预测上把位置系数的权重计入了等效面积的计算中,计算公式略显复杂,其计算的结果与国标存在一定的差异。在允许承受的雷击风险上,虽然与NMX549相比美标没有提供综合评价法的方式,但在允许雷击次数已经考虑了各项风险评估的权重,国标的防雷分类法也是如此,各规范在使用时都需要结合工程情况具体分析。

2 外部防雷设施

2.1 接闪器

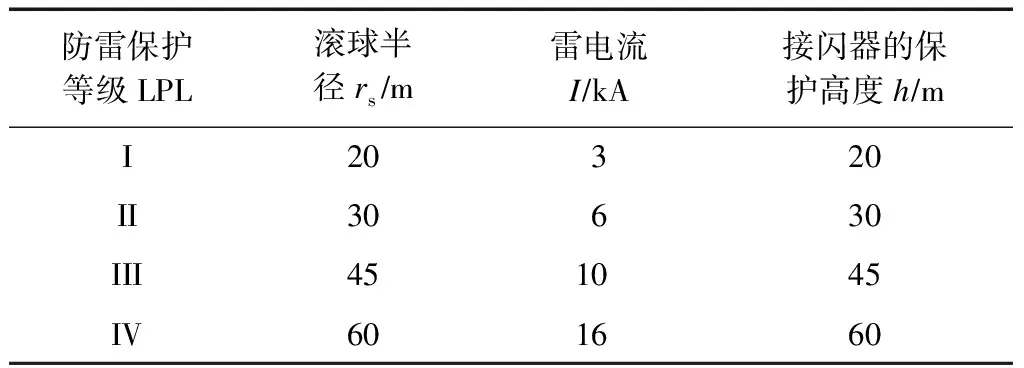

NMX549推荐采用滚球法确定接闪器的保护范围,根据防雷保护等级LPL的不同,滚球半径分为20、30、45、60 m共4种,见表2(保护角法仅作为可选择的参考方法之一,设计中应尽量避免采用)。国标中滚球法的半径只采用30、45、60 m 3种;而美标以15 m高度为界,规定建筑高度低于15 m的多层屋面建筑采用保护角方法确定接闪器保护范围,超过15 m须按滚球法确定,而美标并没有防雷等级的区分,其滚球半径均按 46 m考虑。

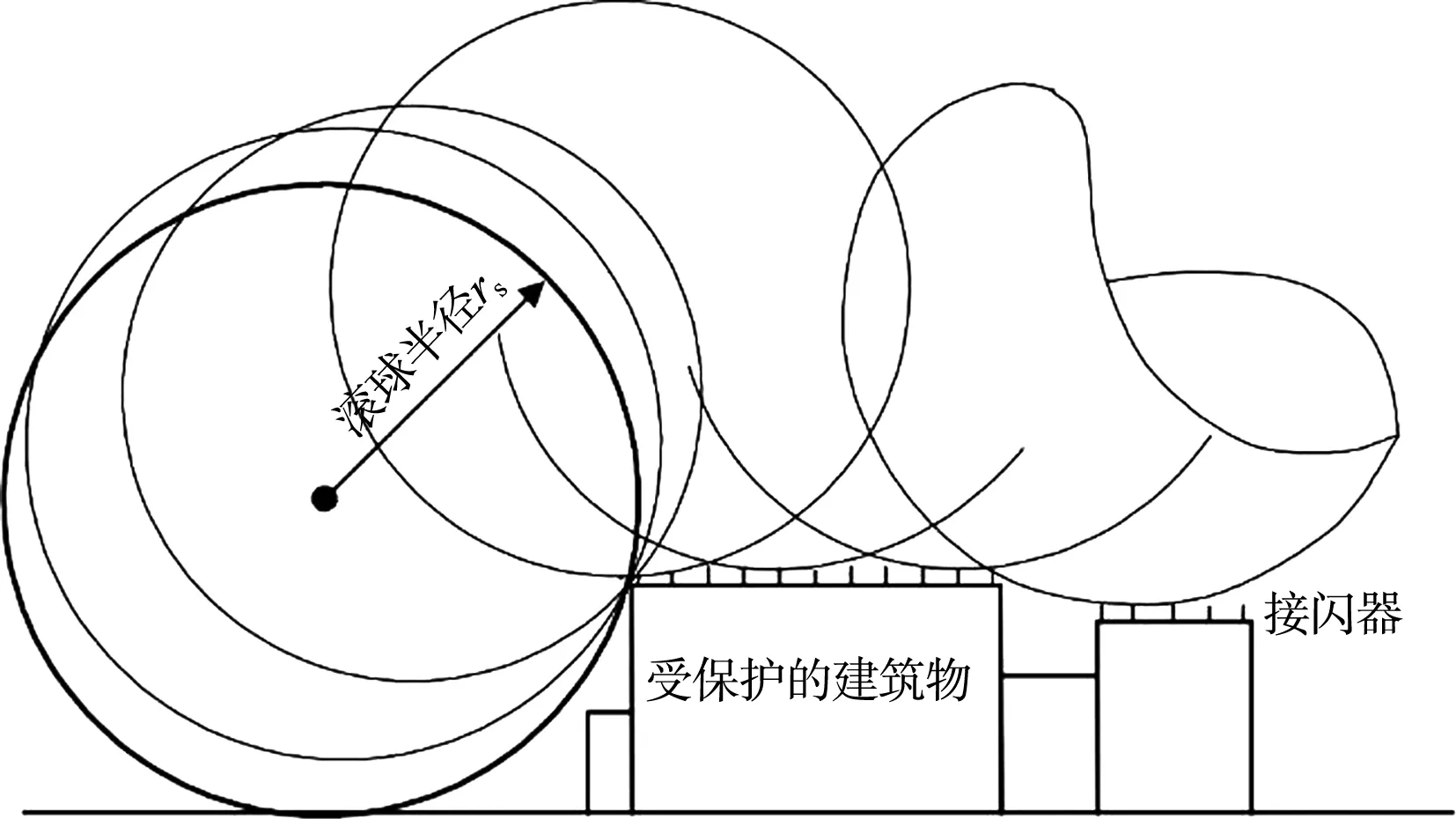

采用滚球法时,如果保护的建筑物上任何一点都不与半径为rs的球体球面区域相接触,则可认为接闪器的位置是合适的。球在建筑物周围及顶部的所有方向滚动,此时球面仅与接闪器接触,见图2。对高度大于滚球半径rs的所有建筑物,侧面可能会遭受雷击。侧面上,用滚球法可以接触到的每一点都可能是雷击点。但对低于60 m的建筑物,需要每隔20 m高度做水平防雷等电位连接。

表2 NMX549推荐的滚球法参数

图2 采用滚球法接闪器系统的设计

接闪器的形式,NMX549推荐接闪器的高度不超过被保护对象3 m,通过增加数量覆盖保护范围;国标采用的是接闪带的保护方式;美标则以接闪针为主,平屋顶须采用较多的接闪短针。

以墨西哥码头为例,前文已知某建筑物经过防雷风险评估后须设置外部防雷设施,其防雷保护等级为LPL II,建筑物高为7.5 m,查表2可知对应的滚球半径为30 m,滚球半径rs大于建筑物高度,所以建筑物仅需要设置顶部接闪器,顶部接闪器采用美标要求的规格接闪短针和布置方式(间隔为6 m),这种搭配的设计方式在项目中受到业主和审查方的认可。

2.2 引下线

NMX549规定引下线的设置可通过若干个并联通道将雷电流引下,电流通道的长度应保持最小,建筑物导电部件采用等电位连接等方式从雷击点连接至大地。

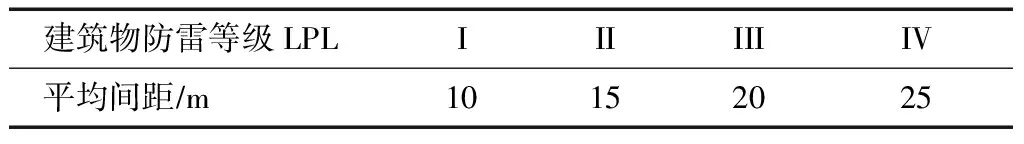

对于任何种类的建筑的引下线不应小于2根,引下线的主导体可以由电气连续的钢结构或钢筋混凝土框架结构的建筑物中的钢柱、钢梁或钢筋替代,引下线的间距见表3,根据建筑物防雷保护等级LPL确定,平均间距分为10、15、20、25 m 4种。相比美标的30 m平均间距和国标的25 m平均间距,NMX549要求明显更加严格。以墨西哥码头项目为例,建筑物防雷等级为LPL II级,所以根据表3引下线平均距离为15 m。

表3 各类LPL的引下线之间的平均间距

2.3 接地系统

从雷电防护的观点来看,接地装置最好为单一、整体结构,可适用于任何场合(如雷电防护、电力系统和通信系统),而国际上NECABICSI-607:2011和ANSITIA-607-B-2011的电信规范一般要求通信系统采用clean earthing system(即单独的接地系统)[5-6],在境外工程设计中如何设置这独立的接地系统有两种不同的做法:其一通信系统单独设置的接地系统最终要与防雷、电力接地系统相互连接组成一个总的等电位接地网络;其二则是与防雷、电力接地系统保持一定的间隔距离。以墨西哥码头项目为例,所有的弱电间均设置了单独的接地系统,根据业主要求独立的通信接地系统不与防雷、电力接地系统相互连接,所以在设计前需要与业主、通信系统供货方、电信部门沟通,具体分析采用哪一种接地做法。

相比国标和美标,NMX549对于接地系统所采用接地极的数量与布置也有特别的要求。如果因为采用独立的接地系统或某些原因,引下线的接地极没有相互连接在一起,那每根引下线连接的独立接地极的数量为3根,并且要以三角形或一字形的方式布置。此外,NMX549建议防雷接地系统的接地电阻不宜小于10 Ω,这一要求与国标类似,而美标未对接地电阻值有任何规定。

3 结论

1) 对于建筑物年预计雷击次数的评估,墨标没有采用国标的校正系数k和美标的位置系数C1,而是把周围地形及四周建筑物对受保护对象影响的权重因子计入等效面积Ae的计算。

2)常规地形下孤立的平顶屋面建筑物等效面积Ae的计算,墨标与美标结果一致,在高度等于20 m的情况下与国标结果一致,在高度小于20 m的情况下墨标计算的结果小,反之墨标计算结果大。

3)墨标按建筑物类别明确了其年可承受的最大雷击频率和对应的保护等级,国标采用防雷分类法,其中第二、三类中部分建筑物明确了最大可承受的雷击次数,美标采用计算评估方法。

4)墨标采用滚球法确定接闪器的保护范围,滚球半径根据雷电保护等级分为20、30、45、60 m共4种,国标未包含20 m的滚球半径,而美标只有45 m的滚球半径。

5)墨标雷击引下线的间距根据防雷保护等级分为4档,相比国标的3档和美标的平均间距30 m更为严格。

6)墨标以建筑物年预测雷击次数与规定的可承受雷击频率比较来确定是否需要设置外部防雷措施,国标的防雷分类法已经考虑了风险权重且易于执行,美标风险评估方法相对更加复杂,各规范在使用时都需要结合工程情况具体分析。