“一带一路”沿线国家互联网基础设施的贸易效应

2020-06-12赵维邓富华霍伟东

赵维 邓富华 霍伟东

摘要:在“一带一路”建设背景下,研究阐释“一带一路”沿线国家互联网基础设施的贸易效应及其作用机制,对于当前中国优化沿线国家的互联网基础设施建设布局,有效激发贸易效应,应对外贸环境的不利冲击,具有重要的现实意义。文章基于贸易成本和全要素生产率的分析视角,构建2007—2017年中国与45个“一带一路”沿线国家的面板数据,运用中介效应模型实证考察“一带一路”沿线国家互联网基础设施的贸易效应。总体检验结果表明,“一带一路”沿线国家互联网基础设施有利于中国与沿线国家的双边贸易往来,且主要通过降低贸易成本而非提高全要素生产率来发挥贸易效应。异质性检验结果表明,无论区分贸易方向还是沿线国家经济发展差异,互联网基础设施都具有明显的贸易效应,其中:贸易成本的中介效应主要发生在沿线发达国家对中国进、出口贸易中;全要素生产率的中介效应主要发生在沿线国家对中国出口贸易以及沿线发展中国家对中国进出口贸易中。新形势下中国参与“一带一路”沿线国家的互联网基础设施建设,要注意合理布局和把握建设力度,既培育贸易增长新动能,也优化进出口贸易结构。

关键词:一带一路;互联网基础设施;贸易效应;贸易成本;全要素生产率

一、研究问题与文献综述

自“一带一路”倡议提出以来,沿线国家的信息基础设施持续改善,互联网红利得到持续释放,传统企业与行业边界被打破,信息等资源要素的跨境流动逐渐加快,有力地促进了跨境贸易和投资的发展。2015年3月,《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》发布,提出以“五通”为主要内容和抓手打造“一带一路”商贸流通平台。其中,贸易畅通是建设的重点,设施联通是建设的硬件,后者是前者的基础且为其提供支撑。同年7月,国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,首次肯定了互联网的基础设施属性,强调了其在社会资源优化配置、信息化基础设施建设以及促进经济增长方面的重要作用。2017年10月,习近平在党的十九大报告中共八次提及互联网,强调积极推动互联网与实体经济的深度融合,加快培育经济增长新动能。为贯彻落实“一带一路”倡议,中国企业与沿线国家展开了广泛的投资与合作,帮助沿线国家改善互联网基础设施,经过不懈努力,取得了许多关键性成果,如中国—东盟信息港开通,中阿网上丝绸之路启动,泰国架设近7.5万个村庄的高速网络,“老挝一号”通信卫星发射成功,“中巴光纜”建成运行,等等。随着中国与“一带一路”沿线国家商贸合作的持续推进,研究沿线国家互联网基础设施改善的贸易效应及其作用机制,对于当前中国优化建设布局,有效激发贸易效应,持续完善贸易结构,进而应对长期、复杂的中美贸易摩擦对中国外贸的不利冲击,无疑有着重要的现实意义。

既有大量文献探讨了互联网基础设施对经济增长的影响。Koutroumpis将宏观生产函数嵌入到微观模型,以2002—2007年22个OECD国家的面板数据为样本,实证结果表明一国的互联网基础设施越完善,越有助于该国经济增长[1]。Czernich等注意到互联网基础设施对经济发展的影响可能存在内生性问题,以语音电话网络的铜线和家庭配线架之间的有线电视网络同轴电缆作为互联网基础设施的工具变量,并控制国家固定效应和工具变量的两阶段效应,依然证实互联网基础设施有利于经济增长[2]。也有一些学者提出互联网基础设施有别于交通、电力等其他基础设施,更多地表征信息化水平和技术进步,容易影响企业生产效率。Dunnewijk等指出,互联网基础设施会通过“传统路径”和“网络路径”展现出信息化的良性机制,其中,“传统路径”是指互联网作为信息化技术会在企业生产运营中得以应用从而直接提高企业生产率,“网络路径”则表示互联网的技术溢出和扩散会通过网络效应贡献于全要素生产率[3]。Jiménez等也认为,互联网基础设施具备“科技”的属性,可作为技术水平的代理变量[4]。也有部分文献考察互联网基础设施对跨境贸易的影响。Freund和Weinhold发现互联网基础设施对服务贸易有着正向效应[5]。Freund和Weinhold采用1995—1999年56个国家的跨国数据,发现互联网基础设施存在积极的贸易效应,尤其对于欠发达国家[6]。Bojnec和Fert侧重考察互联网基础设施对农产品贸易的影响,也得到了正向贸易效应的结论[7]。近年来,一些学者开始关注互联网基础设施对跨境贸易的作用渠道。李坤望等认为,信息化技术通过提高劳动生产率来增加企业的出口量[8]。施炳展指出,互联网基础设施可以通过帮助企业节约信息成本从而促进出口[9]。潘家栋和肖文基于中国对21个主要出口贸易伙伴国或地区的经验证据,发现互联网会通过降低成本来促进出口,并且对发达国家的出口效应强于发展中国家[10]。诸如上述文献表明,互联网基础设施表征信息化水平,有利于推进经济增长或促进对外贸易,对贸易的传导渠道既可能通过降低企业交易成本,也可能通过提高企业生产率实现,且因对象经济发展不同而呈现出口效应差异。

为考察“一带一路”沿线国家互联网基础设施的贸易效应及其传导渠道,本文在研究阐释互联网基础设施对贸易的作用机制基础上,构建2007—2017年中国与45个“一带一路”沿线国家的面板数据,运用中介效应模型从贸易成本和全要素生产率视角展开实证检验。与既有文献相比,本文在研究思路、样本选择和估计方法方面都有所拓展。第一,研究思路方面,以往大量文献大多考察信息化对经济增长的促进作用,较少探讨互联网基础设施对国际贸易的影响,实证识别其作用渠道的尤为少见,而本文从贸易成本和全要素生产率视角实证考察互联网基础设施对跨境贸易的传导渠道。第二,在样本选择上,有别于潘家栋和肖文[10]仅选取21个主要出口贸易伙伴国家和地区,本文聚焦中国与45个“一带一路”沿线国家的总体贸易、出口贸易和进口贸易(见表1)。第三,在实证考察互联网基础设施的贸易效应传导渠道时,为克服现有数据库中贸易成本和全要素生产率缺失值较多的问题,科学测算贸易成本和全要素生产率,并选用递归方法对贸易成本和全要素生产率的中介效应进行检验。

二、研究假设

(一)互联网基础设施的直接贸易效应

互联网基础设施可通过乘数效应和广告效应途径直接扩大进出口贸易需求,加快可贸易商品和服务的流动。从乘数效应看,互联网基础设施作为一项政府公共支出或具有“公共”属性的私人投资,会发挥乘数效应,既提高边际资本产出率,增加产品与服务的出口进而诱发更多的出口需求,也增加国民收入引致更多的进口需求。从广告效应看,随着互联网基础设施的发展,消费者可接触到越来越多的国外商品与服务,尤其在国内难以满足其多样化需求的情境下,容易形成对国外替代产品的进口需求;生产者可借助互联网基础设施本身搭载的网络、组织、系统等功能,突破地理空间的限制,更加便捷地推介商品与服务,加快可贸易商品或服务在贸易供需双方之间的流转,扩大出口需求,进而有利于促进该国的对外贸易。况且,互联网基础设施有利于提高信息化水平,帮助服务突破储存和运输限制,推动生产与服务的分离,提升服务的可贸易性。据此,本文提出如下假设。

H1:互联网基础设施会对贸易形成正向的促进作用。

(二)互联网基础设施的间接贸易效应

互联网基础设施可通过减少跨境贸易的信息不对称、扩大贸易市场稠密度、优化贸易组织方式、降低货物通关成本等渠道有效降低贸易成本进而提高贸易流量。

第一,互联网基础设施通过减少跨境贸易的信息不对称来提高贸易流量。互联网可有效组织供需双方借助搜索引擎迅速获取对方报价[11],减少跨境贸易中的信息不对称,降低贸易企业与客户、供应商及合作伙伴的沟通协作和交易成本,提高进出口方的搜寻匹配率。

第二,互联网基础设施通过扩大贸易市场稠密度来提高贸易流量。互联网基础设施可创造更大的跨境交易市场,拓展要素市场和产品市场的深度和广度,使企业可以接触更多国家和地区的贸易厂商,为不同门类复杂产品的贸易创造有利条件[12-14]。

第三,互联网基础设施通过优化贸易组织方式来提高贸易流量。互联网基础设施可以促进不同中间产品企业的分工合作和服务外包,提升企业协同效率,有效降低单位产出成本,如减少错误率、浮动时间和缓冲性存货,降低销售与管理费用,改进现金流等,从而创造更多的贸易流量。

第四,互联网基础设施通过降低货物通关成本来提高贸易流量。互联网基础设施的改善,会提升政府部门的信息化水平,有利于提高进出口商品的通关效率,帮助企業节约通关时间和费用,进而扩大货物贸易量。据此,本文提出以下假设。

H2:互联网基础设施会通过降低贸易成本提高贸易效应。

互联网基础设施如同“润滑剂”,会加快创新要素资源流动,通过提升企业研发能力、完善产业链条引致的技术外溢来提升企业的全要素生产率,进而促进其开展对外贸易活动。

第一,互联网基础设施有利于积累人力资本,提升企业研发能力,通过提高全要素生产率进而扩大贸易量。一国丰富的互联网资源可提高该国人力资本质量,使得该国劳动者能够有效地通过在线学习和网络培训提高研发技能,促进资本积累,推动企业创新发展,从而提升企业的全要素生产率[8,15],增强企业的国际市场竞争能力,进而促进该国的对外贸易。

第二,互联网基础设施有利于提升产业融合度,完善与贸易相关的产业链条,提高全要素生产率进而扩大贸易量。互联网会打破传统企业与行业的边界,促进企业间的跨界融合,提升企业与上下游企业的协同效率,延伸贸易产业链,容易引致更多的技术溢出,推动技术创新从而提高全要素生产率[16-17]。据此,本文提出相关假设。

H3:互联网基础设施会通过提高全要素生产率扩大贸易效应。

综上分析,互联网基础设施的贸易效应路径分解可如图1所示。

三、模型、变量与数据

(一)模型设定

为了检验“一带一路”沿线国家互联网基础设施对其与中国双边贸易的直接和间接影响,借鉴张秀武等[18],采用递归方程依次对贸易成本和全要素生产率两个渠道进行中介效应检验:(1)检验互联网基础设施对中国与“一带一路”沿线国家双边贸易的影响系数是否显著,若显著按中介效应立论;若不显著按遮掩效应立论。(2)分别对互联网基础设施和贸易成本或全要素生产率进行回归,检验估计系数的显著性水平,若系数显著则说明存在中介效应,反之需要做进一步检验。(3)对互联网基础设施和贸易成本或全要素生产率与双边贸易量同时进行回归,在控制中介变量作用时检验互联网基础设施对双边贸易的系数是否显著,若显著则说明部分中介效应明显,反之说明完全中介效应显著。如果第二步中互联网基础设施对贸易成本或全要素生产率的估计系数不显著,或第三步中介变量的估计系数不显著,则需要采用Sobel、Bootstrap或MCMC检验做进一步识别。考虑到Bootstrap检验在估计置信区间时比其他检验方法更为精确[19],本文主要采用Bootstrap检验进行识别。

(二)变量及数据说明

1.被解释变量

对外贸易(trade),采用“一带一路”沿线国家与中国的贸易规模来衡量,同时为了区分贸易方向差异,具体估计时将被解释变量进一步分解为出口规模(export)、进口规模(import)。数据来自于世界银行WDI数据库。

2.关注变量

互联网基础设施(internet),采用“一带一路”沿线国家的安全互联网服务器数量(每百万人)计算。数据来自于世界银行WDI数据库。

3.中介变量

(1)贸易成本。

由表2可知,与中国的年均贸易成本最低的国家是越南,其次是阿联酋、泰国、新加坡、沙特阿拉伯、蒙古等国,而摩尔多瓦、波黑、马尔代夫、马其顿、亚美尼亚等国与中国的年均贸易成本相对偏高。进一步将“一带一路”沿线国家样本区分为发达国家、发展中国家和经济转型国家(见表1),得到这三类国家与中国的年均贸易成本分别为0.477、0.426、0.514,从侧面反映出中国与“一带一路”沿线发展中国家的年均贸易成本较低,说明两国经济发展水平越相似,越有利于节约贸易成本。

本文进一步从动态角度考察2007—2017年“一带一路”沿线国家与中国的贸易成本变化,如表3所示。由表3可知,与孙瑾和杨英俊[24]得到“一带一路”沿线国家与中国在1993—2013年间贸易成本显著下降的结论不同,考察期内所有沿线国家与中国的贸易成本变化不大,平均每年的变化幅度介于-0.07%~0.03%之间。多数国家与中国的贸易成本呈逐年下降态势,但仍有个别国家如哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、科威特、泰国、印度、沙特阿拉伯等国与中国的平均贸易成本轻微上升。

(2)全要素生产率测算。

考虑到本文研究视角有别于企业微观层面的研究,在进行国别研究时更适用于采用经典的索洛余值法在微观层面的研究中,企业全要素生产率的测算应用最广泛的是OP方法[25]。估计全要素生产率[25](TFP,用tfp表示变量),将生产函数设定为规模报酬不变的CD生产函数:

从表4可以看到,TFP较高的国家主要是希腊、塞浦路斯、波兰、科威特、巴基斯坦等国,并且发达国家占据多数;TFP较低的国家主要是一些发展中国家,其中,TFP最低的国家有蒙古、尼泊尔、老挝、吉尔吉斯斯坦以及白俄罗斯等。

进一步从动态角度考察2007—2017年“一带一路”沿线国家TFP的年均变化,如表5所示。2017年大多数国家的年均TFP较2007年均有所增长,其中乌兹别克斯坦、黎巴嫩、卡塔尔、亚美尼亚、新加坡和卢森堡等国年均TFP的增长较大。

4.控制变量

借鉴经典文献,选取经济距离(dgdp)、地理距离(dist)、关税税率(tarr)、外商直接投资(fdi)、技术创新水平(patent)作为控制变量。其中:关税税率(tarr)表示“一带一路”沿线国家所有产品的适用关税税率经加权平均后计算得到的整体关税税率;技术创新(patent)采用沿线国家申请的专利数量来衡量,该值越高,表明技术创新水平越高,越有利于TFP的提升从而促进双边贸易[26];经济距离(dgdp)、地理距离(dist)的数据来源于CEPII数据库;其他变量数据均来源于WDI数据库。主要变量的描述性统计结果见表6。

四、实证结果与分析

(一)基准回归

采用2007—2017年中国与45个“一带一路”沿线国家的面板数据,运用中介效应模型实证考察“一带一路”沿线国家互联网基础设施的贸易效应,估计结果见表7。其中,模型(1)—(4)是对递归方程(1)的估计,检验互联网基础设施对贸易规模的影响;模型(5)和(6)是基于递归方程(2)和(3)衡量贸易成本的中介效应;模型(7)和(8)是基于递归方程(2)和(3)衡量全要素生产率的中介效应。表7中,模型(1)—(4)依次加入控制变量,衡量互联网基础设施对贸易规模的影响,在控制了一系列因素后,互联网基础设施对贸易规模的影响依然显著,证实了研究假设1。各控制变量的估计结果都符合预期,表明中国与“一带一路”沿线国家的地理距离越近、经济距离越大,沿线国家的关税税率越低、外商直接投资规模越大、创新水平越高,越有利于扩大中国与沿线国家的贸易规模。

模型(5)—(6)主要检验互联网基础设施通过贸易成本渠道产生的中介效应。模型(5)中,互联网基础设施(internet)的估计系数为-0.022,在1%的水平上显著,表明互联网基础设施越完善,越有利于降低贸易成本。地理距离(dist)、关税税率(tarr)和外商直接投资(fdi)都显著为正。模型(6)同時纳入互联网基础设施(internet)和贸易成本(cost)后,互联网基础设施(internet)的估计系数依然显著,贸易成本(cost)的估计系数为-3.254,在1%的水平上显著,表明贸易成本存在中介效应。根据逐步检验法的思路,本文计算出中介效应为26.03%③,并且间接效应和直接效应之比为0.35,

表明互联网基础设施的贸易效应有26.03%是通过降低贸易成本实现,故研究假设2得证。

模型(7)—(8)主要检验互联网基础设施通过TFP对跨境贸易的中介效应。模型(7)中,互联网基础设施(internet)对全要素生产率(tfp)的估计系数在1%的显著性水平上为正,说明互联网基础设施的改善有利于提升全要素生产率。模型(8)同时纳入互联网基础设施(internet)和全要素生产率(tfp)估计对贸易总量的影响时,全要素生产率(tfp)对双边贸易的影响未出现统计上的显著特征,因此本文采用偏差校正的非参数百分位Bootstrap检验,结果依然不显著,表明互联网基础设施通过全要素生产率来影响跨境贸易的中介效应不明显。

(二)异质性检验

1.区分贸易方向

考虑到互联网基础设施对不同贸易方向(出口、进口)的中介效应有所差异,同时为了避免在引力模型回归中出现“银牌错误”[27],本文在后续的回归模型中将“一带一路”沿线国家对中国的总体贸易区分出口和进口,分别进行中介效应检验。

围绕贸易成本和全要素生产率在“一带一路”沿线国家互联网基础设施与这些沿线国家对中国出口贸易之间的中介效应展开检验,估计结果列于表8。

301 模型(1)—(4)中,互联网基础设施(internet)的估计系数在1%的显著性水平上为正。模型(5)—(6)中,互联网基础设施对贸易成本的影响系数在1%水平上显著为负,在控制贸易成本对出口的影响后,互联网基础设施的估计系数依然显著为正,说明贸易成本的部分中介效应显著。经测算,贸易成本在沿线国家互联网基础设施影响出口贸易中的中介效应为21.71%,并且间接效应和直接效应之比为0.27,表明互联网基础设施对“一带一路”沿线国家出口贸易的影响有21.71%由贸易成本的下降所致。模型(7)—(8)中,互联网基础设施对全要素生产率(tfp)的估计系数显著为正,在控制tfp对出口的影响后,互联网基础设施对出口的影响依然显著,说明全要素生产率的部分中介效应显著。通过逐步检验法计算得到全要素生产率在沿线国家互联网基础设施影响出口贸易中的中介效应为11.17%,且间接效应和直接效应之比为0.12,说明互联网基础设施对“一带一路”沿线国家出口贸易的影响有11.17%是由全要素生产率的上升所致。

围绕贸易成本和全要素生产率在“一带一路”沿线国家互联网基础设施与这些国家对中国进口贸易之间的中介效应展开检验,估计结果列于表9。由模型(1)—(4)可知,互联网基础设施(internet)的进口贸易效应在1%的水平上显著。模型(5)和(6)中,互联网基础设施对贸易成本的影响在1%水平显著为负,并且在控制贸易成本对进口的影响后,互联网基础设施的估计系数依然显著。根据逐步检验法的思路,计算得到中介效应为24.54%,且间接效应和直接效应之比为0.33,说明“一带一路”沿线国家互联网基础设施对进口贸易的影响有24.54%由贸易成本下降所致。模型(7)—(8)中,全要素生产率在“一带一路”沿线国家互联网基础设施影响进口贸易中的中介效应并不显著。

2.区分经济发展差异

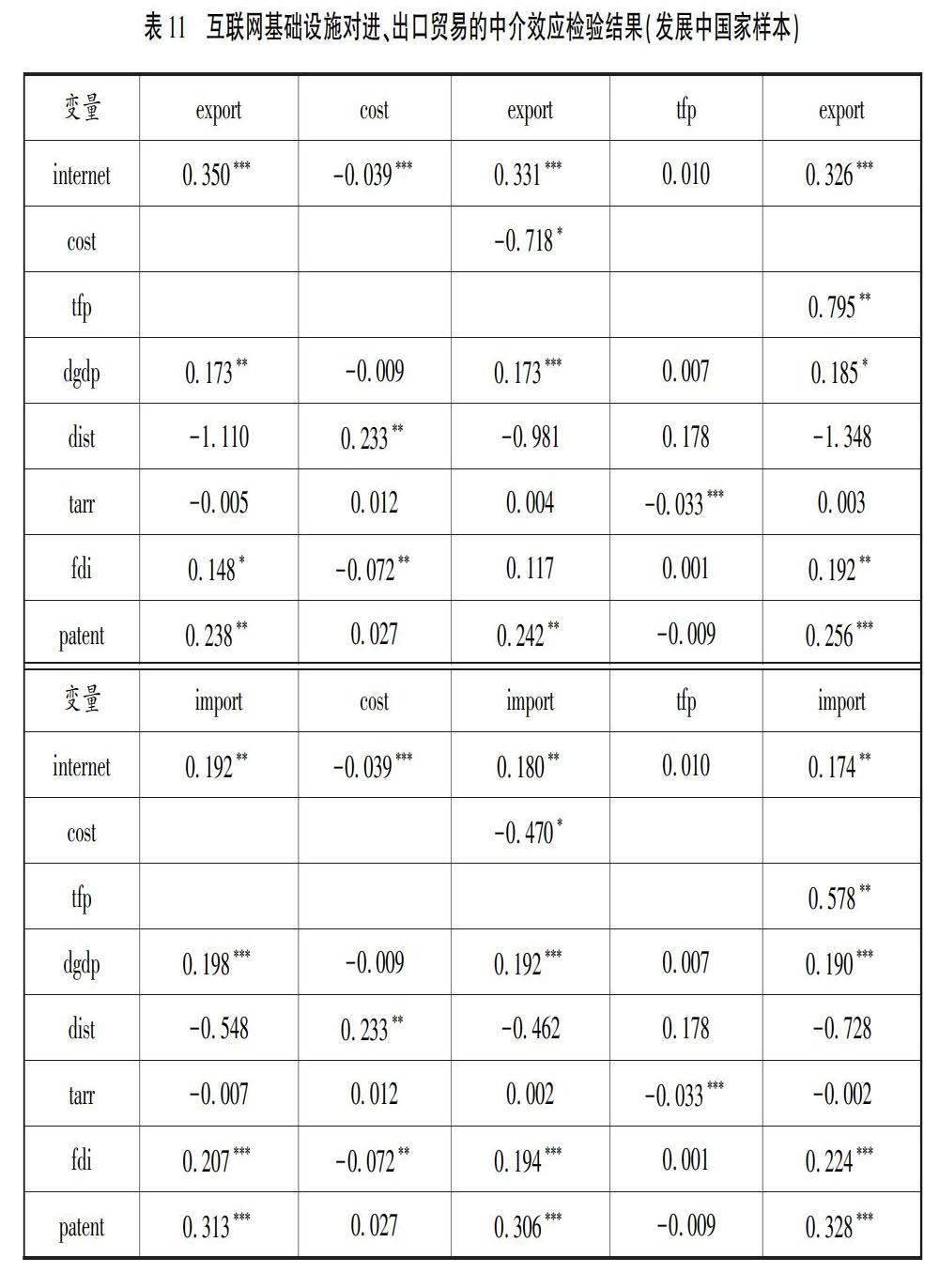

考虑到“一带一路”沿线国家经济发展水平的差异,进一步细分样本,分别对发达国家和发展中国家样本进行回归分析,估计结果列于表10和表11。表10是基于发达国家样本的中介效应检验。由表10可知,“一带一路”沿线发达国家互联网基础设施每提高一个百分比,对中国的出口贸易增加0.483个百分比,并且贸易成本(cost)的估计系数为-6.427,在1%的水平上顯著,表明贸易成本的中介效应明显,经逐步检验法计算得到贸易成本中介效应发挥35.93%的作用,间接效应和直接效应之比为0.54;全要素生产率对出口贸易的回归系数不显著,运用非参数百分位Bootstrap法进行检验,由于样本量过小难以得到可信的结论,观察发现全要素生产率(tfp)对出口贸易回归系数的P值为0.107,仍然不显著。在沿线发达国家对中国的进口贸易中,贸易成本的中介效应在1%的水平上显著,经逐步检验法测算发挥了32.68%的作用,间接效应和直接效应之比为0.55;全要素生产率(tfp)的中介效应并不显著。

表11是基于发展中国家样本的中介效应检验。在中国与“一带一路”沿线发展中国家的出口贸易中,互联网基础设施每提高一个百分比,沿线发展中国家对中国的出口贸易量增加0.350个百分比,明显低于发达国家,但运用非参数百分位Bootstrap法进行检验,结果表明全要素生产率中介效应不显著。在沿线发展中国家进口贸易中,互联网基础设施每提高一个百分比,沿线发展中国家对中国的进口贸易量增加0.192个百分比,明显低于发达国家,而运用非参数百分位Bootstrap法进行检验,结果表明全要素生产率中介效应不显著。

五、结论与启示

互联网基础设施拓展了基础设施的内涵与外延,契合信息化时代的发展趋势,对跨境贸易产生着重要的影响。本文采用中国与“一带一路”沿线国家的跨国面板数据,实证检验“一带一路”沿线国家互联网基础设施的贸易效应以及贸易成本和全要素生产率的中介效应。结果显示,“一带一路”沿线国家互联网基础设施会明显促进中国与沿线国家的双边贸易往来,且主要通过降低贸易成本而非提高全要素生产率来发挥贸易效应;区分贸易方向、沿线国家经济发展差异后,“一带一路”沿线国家互联网基础设施都会促进其对中国的进、出口贸易。其中:贸易成本的中介效应主要发生在“一带一路”沿线国家对中国进、出口贸易中,无论发展中国家还是发达国家;全要素生产率的中介效应主要发生在“一带一路”沿线国家对中国出口贸易,以及沿线发展中国家对中国进出口贸易中。换言之,在“一带一路”沿线发达国家互联网基础设施影响其对中国的进出口贸易中,贸易成本的中介效应发挥着重要作用,而全要素生产率的中介效应并不明显,但在沿线发展中国家互联网基础设施影响其对中国的进出口贸易中,全要素生产率和贸易成本的中介效应同时存在,均发挥着重要的作用。

后金融危机时代,“逆全球化”思潮涌动,贸易保护主义抬头。中国审时度势,主动承担起大国责任,提出构建命运共同体的“一带一路”倡议,力主有序推进沿线国家的基础设施互联互通和贸易便利化自由化。“一带一路”沿线多为发展中国家,信息基础设施建设较为落后。在新时代背景下,互联网基础设施作为一种信息技术的载体,将有力地推进国际贸易发展。面对形势严峻的中美贸易摩擦,中国既要积极帮助“一带一路”沿线推进互联网基础设施建设,有效激发沿线国家尤其是发展中国家对中国的贸易潜力,挖掘和培育对外贸易增长新动能,也要结合外贸结构调整需要,针对不同经济发展差异的沿线国家布局基础设施建设,合理优化中国进出口贸易结构。参考文献:

[1]KOUTROUMPIS P.The economic impact of broadband on growth:A simultaneous approach[J].Telecommunications Policy,2009,33(9):471-485.

[2]CZERNICH N,FALCK O,KRETSCHMER T,et al.Broadband infrastructure and economic growth[J].The Economic Journal,2011,121(552):505-532.

[3]DUNNEWIJK T,MEIJERS H,Van Z A.Accounting for the impact of information and communication technologies on total factor productivity[R].JRC Scientific and Technical Reports,2007.

[4]JIMNEZ M,MATUS J A,MARTNEZ M A.Economic growth as a function of human capital,Internet and work[J].Applied Economics,2014,46(26):3202-3210.

[5]FREUND C,WEINHOLD D.The Internet and international trade in services[J].American Economic Review,2002,92(2):236-240.

[6]FREUND C L,WEINHOLD D.The effect of the Internet on international trade[J].Journal of International Economics,2004,62(1):171-189.

[7]BOJNEC ,FERT I.Broadband availability and economic growth[J].Industrial Management & Data Systems,2012,112(9):1292-1306.

[8]李坤望,邵文波,王永进.信息化密度、信息基础设施与企业出口绩效:基于企业异质性的理论与实证分析[J].管理世界,2015(4):52-65.

[9]施炳展.互联网与国际贸易:基于双边双向网址链接数据的经验分析[J].经济研究,2016,51(5):172-187.

[10]潘家栋,肖文.互聯网发展对我国出口贸易的影响研究[J].国际贸易问题,2018(12):16-26.

[11]郑世林,周黎安,何维达.电信基础设施与中国经济增长[J].经济研究,2014,49(5):77-90.

[12]YADAV N.The role of Internet use on international trade:evidence from Asian and sub-Saharan African enterprises[J].Global Economy Journal,2014,14(2):189-214.

[13]岳云嵩,李兵,李柔.互联网会提高企业进口技术复杂度吗:基于倍差匹配的经验研究[J].国际贸易问题,2016(12):131-141.

[14]李金城,周咪咪.互联网能否提升一国制造业出口复杂度[J].国际经贸探索,2017 (4):24-38.

[15]KAFOUROS M I.The impact of the Internet on R&D efficiency:theory and evidence[J].Technovation,2006,26(7):827-835.

[16]李平,王春晖,于国才.基础设施与经济发展的文献综述[J].世界经济,2011,34(5):93-116.

[17]HURLIN C.Network effects of the productivity of infrastructure in developing countries[R].Policy Research Working Paper,2006,No. 3808.

[18]张秀武,刘成坤,赵昕东.人口年龄结构是否通过人力资本影响经济增长:基于中介效应的检验[J].中国软科学, 2018(7):149-158.

[19]温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.

[20]NOVY D.Is the iceberg melting less quickly? International trade costs after World War II[R].Warwick Economic Research Paper,No.764,2006.

[21]NOVY D.Gravity redux: measuring international trade costs with panel data[J].Economic Inquiry,2013,51(1):101-121.

[22]钱学锋,梁琦.测度中国与G-7的双边贸易成本:一个改进引力模型方法的应用[J].数量经济技术经济研究,2008,25(2):53-62.

[23]ANDERSON J E,YOTOV Y V.The changing incidence of geography[J].American Economic Review,2010, 100(5):2157-2186.

[24]孙瑾,杨英俊.中国与“一带一路”主要国家贸易成本的测度与影响因素研究[J].国际贸易问题,2016(5):94-103.

[25]聂辉华,贾瑞雪.中国制造业企业生产率与资源误置[J].世界经济,2011,34(7):27-42.

[26]刘华军,杨骞.资源环境约束下中国TFP增长的空间差异和影响因素[J].管理科学,2014,27(5):133-144.

[27]BALDWIN R,TAGLIONID.Gravity for dummies and dummies for gravity equations[R].National Bureau of Economic Research,2006.DOI:10.3386/w12516.