国外鱼雷现状与启示

2020-06-12何心怡张思宇程善政

何心怡,卢 军,张思宇,程善政,陈 菁

(海军研究院,北京 100161)

0 引言

鱼雷是在水中自主航行,搜索、追踪和攻击舰艇、来袭鱼雷等目标的水中兵器。具有隐蔽性强、制导精度高、毁伤威力大等特点,是各国海军主战兵器[1]。经过多年的系列化与体系化发展,鱼雷已从最初水面舰艇管装发射发展为潜艇管装发射、水面舰艇管装发射、水面舰艇助飞发射和航空反潜作战平台空投使用。

为满足反舰、反潜、反鱼雷等多样化作战任务急需,作为水下攻防体系中主要攻击武器的鱼雷,正在不断发展中。他山之石可以攻玉,文中通过分析国外鱼雷发展现状,探究其航程、航速、作战深度等总体性能的发展脉络,给出对我国鱼雷装备与技术发展的启示。

1 国外鱼雷现状

按照直径与发射方式划分,鱼雷可分为重型鱼雷、轻型鱼雷和助飞鱼雷。

1.1 重型鱼雷

重型鱼雷一般由潜艇管装发射,通常兼具反舰与反潜功能;俄罗斯的重型鱼雷有由水面舰艇管装发射的,还有专用反舰或专用反潜的。如水面舰艇管装发射的CЭT-65Э鱼雷,以及潜艇管装发射专用反舰的53-65КЭ鱼雷、专用反潜的TЭCT-71线导鱼雷[1]。

目前国外现役重型鱼雷大都为线导鱼雷,直径通常为533 mm(俄罗斯还有650 mm直径的重型鱼雷,如65-73鱼雷、65-76鱼雷等[1-2])、长度约7 m、重量约1.5 t、战斗部装药量在200 kg以上,具有人在回路导引、航程远、隐蔽性强、制导精度高和毁伤威力大等特点。

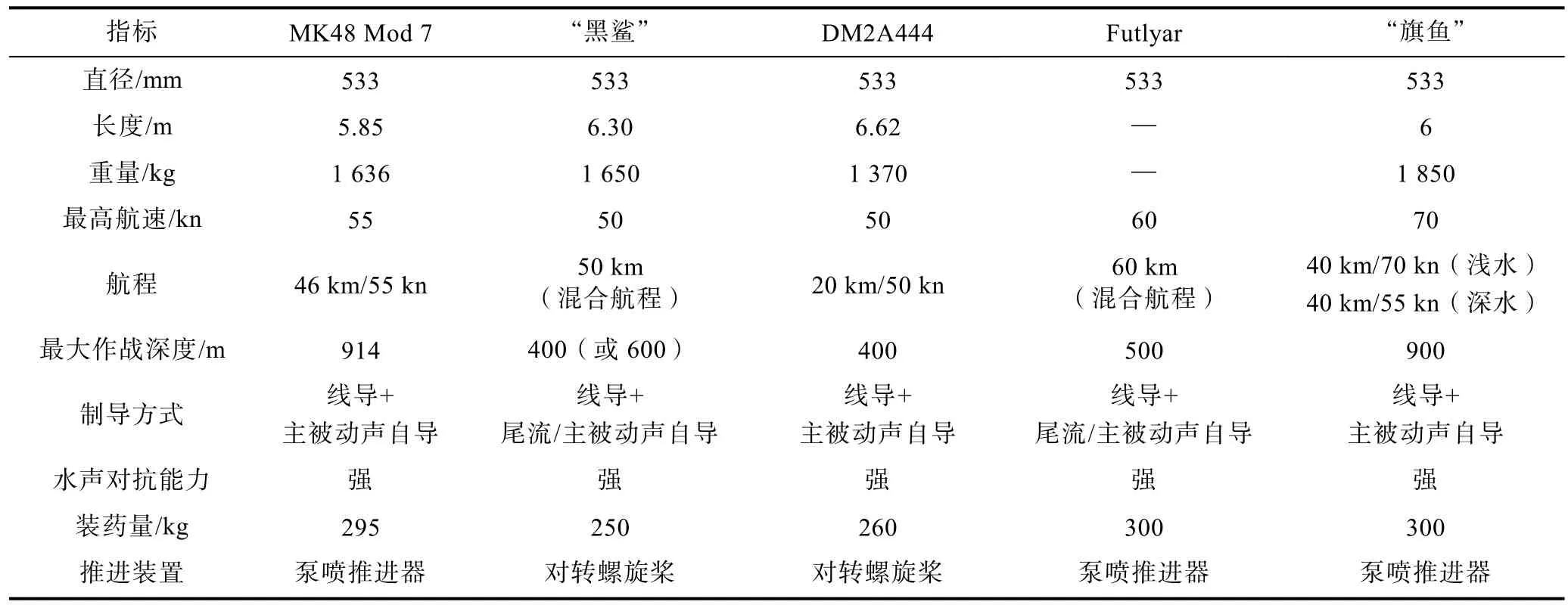

国外先进重型鱼雷,主要型号如下所述,主要指标见表1。

表1 国外先进重型鱼雷主要型号及指标Table 1 Main index of foreign advanced heavyweight torpedoes

1)美国装备的重型鱼雷主要是MK48系列热动力鱼雷[3-9]。目前现役最新型号为MK48 Mod 7鱼雷。该型鱼雷是在MK48 Mod 6鱼雷的低噪声雷型上,采用通用宽频带先进声自导技术(Common Broadband Advanced Sonar System,CBASS),有效提升了浅海自导性能并提高真假目标识别能力[3,5,6]。

2)俄海军现役最新型主战重型鱼雷为Futlyar热动力鱼雷[10]。该型鱼雷是在Fizik-1鱼雷[1](直径533 mm、长度7.2 m、重量2.2 t、装药量300 kg、航速30~55 kn、航程40~50 km)基础上升级而来,适度提高了最大航速、拓展了鱼雷航程,采用线导+尾流/声自导模式,自导作用距离远且具有尺度识别能力。

3)欧洲国家装备的重型鱼雷主要有英国的“旗鱼”鱼雷[1]、意大利的“黑鲨”鱼雷[1,4,9,11]、德国的DM2A4鱼雷[1,4,9]等,其中:英国的“旗鱼”鱼雷为热动力鱼雷,航速、航程可达40 km/70 kn(浅水)或40 km/55 kn(深水),最大作战深度超过900 m。代表电动力重型鱼雷最高水平的意大利“黑鲨”鱼雷,最高航速50 kn、混合航程50 km、最大作战深度400 m(也有报道说是600 m);与其前身A184-3鱼雷相比,“黑鲨”鱼雷自导工作频段下限拓展至10 kHz,据称其声自导最远探测距离超过7 km,在北约国家鱼雷中少有地采用了尾流自导,螺旋桨由7+6叶铝合金对转螺旋桨改为11+6叶复合碳纤维对转螺旋桨,线导导线由铜导线改为光纤导线,并采用了激光惯导。德国DM2A4电动力鱼雷是世界上唯一采用共型阵的鱼雷,具有更大的搜索扇面;与其前身DM2A3鱼雷相比,线导导线也由铜导线改为光纤导线,由电陀螺改为光纤陀螺;同时,该型鱼雷还是一型模块化、自成家族的电动力重型鱼雷(包括DM2A444、DM2A43、DM2A42、DM2A41、DM2A4-LC-尾流自导、DM2A4-UUV等),在标准型DM2A444鱼雷基础上对其电池组、自导等进行个性化、模块化订制,可满足不同用户对鱼雷航速、航程、自导方式的个性化需求。

由表1可知,国外先进重型鱼雷既有热动力鱼雷又有电动力鱼雷,均为线导鱼雷并采用泵喷或对转螺旋桨推进技术,以多速制或无级变速航行,最高航速均超过了50 kn,混合航程均超过了50 km,自导工作频段可低至10 kHz,采用大当量高能战斗部、毁伤威力大,具有目标尺度识别能力与较强的水声对抗能力,以及浅海和深海作战能力。

1.2 轻型鱼雷

轻型鱼雷既可由水面舰艇管装发射,及固定翼反潜巡逻飞机或反潜直升机前飞或悬停空投使用,也可作为助飞鱼雷战斗载荷使用,主要执行反潜及反鱼雷作战任务。

目前,国外现役轻型鱼雷直径通常为324 mm(部分俄罗斯轻型鱼雷直径为350 mm,如AПP-3鱼雷[1];部分美国在研反鱼雷鱼雷直径小于324 mm,如在研的Smart反鱼雷鱼雷直径为160 mm、长度约2.8 m[1]),长度约3 m,重量约300 kg,战斗部装药量约50 kg。

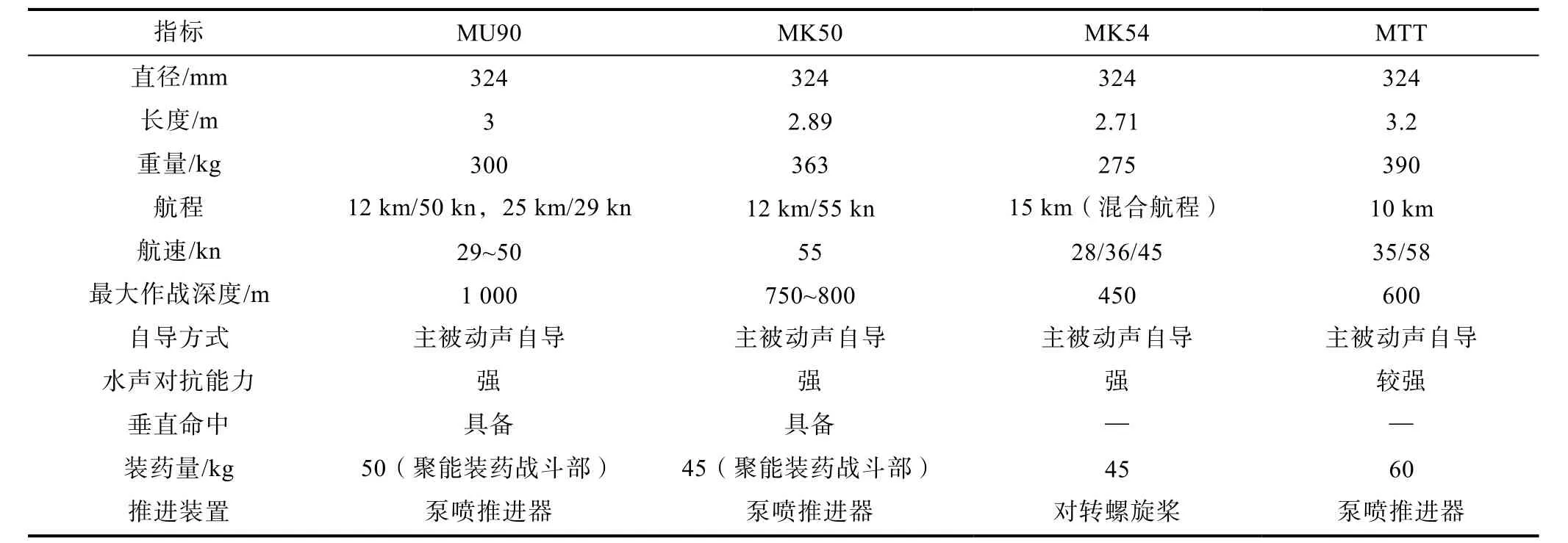

国外先进轻型鱼雷主要型号如下所述,主要指标见表2。

表2 国外先进轻型鱼雷主要战术技术指标Table 2 Main index of foreign advanced lightweight torpedoes

1)美国装备的轻型鱼雷主要有MK46系列、MK50、MK54热动力鱼雷[1,3,9,12],其中:MK46系列鱼雷自20世纪60年代列装部队开始,在保持总体、动力等基本不变前提下,不断对自导、控制等性能进行升级,至今仍是国际上装备数量最大的轻型鱼雷,先后交付世界各国2万多条。MK50鱼雷主要针对前苏联大潜深核潜艇,采用先进兰金循环的闭式循环热动力推进系统,最大作战深度可达750~800 m、全高速航程达到了12 km,自导性能、水声对抗能力、浅海作战能力均比MK46鱼雷有明显提高;采用了捷联惯导,但因价格昂贵,美国仅采购了1 000余条。MK54鱼雷是为解决MK50鱼雷价格过高的问题,采用组合化研发模式,集成MK46、MK50、MK48等鱼雷先进技术研制而成,是典型的组合鱼雷,具有良好的性价比,后续将以组部件替换形式逐步完成对美国库存的MK46 Mod 1、MK46 Mod 5鱼雷的升级换代。

2)俄罗斯新型轻型鱼雷MTT鱼雷采用35 kn/58 kn双速制,直径324 mm、长度3.2 m,具有较好的多平台适装性[1]。

3)欧洲国家的先进轻型鱼雷代表是法、意联合研制的MU90电动力鱼雷[1,4,9,12-14]。该型鱼雷是在充分继承法国“海鳝”鱼雷和意大利A290鱼雷基础上研制而成,采用铝氧化银电池、无级变速、聚能装药战斗部以及垂直命中技术,并且在水面舰艇管装发射时采用了入水稳定器,具有良好的浅海作战能力及水声对抗能力。

由表2可知,国外先进轻型鱼雷大多采用泵喷推进技术,应用了多速制甚至无级变速技术,采用主被动声自导,具有较强的水声对抗能力,多采用聚能装药战斗部与垂直命中技术。可确保小当量战斗部对双壳体潜艇的有效毁伤。

1.3 助飞鱼雷

为满足水面舰艇中程快速反潜作战急需,自20世纪60年代起,美、俄、法等海军强国开始研制并陆续装备助飞鱼雷。在国外,助飞鱼雷常被称为反潜导弹,通过运载系统将战斗载荷(通常为轻型鱼雷,也有的为深水炸弹)投送至目标上方附近,再由轻型鱼雷入水搜索、追踪、攻击潜艇[1,15-23]。

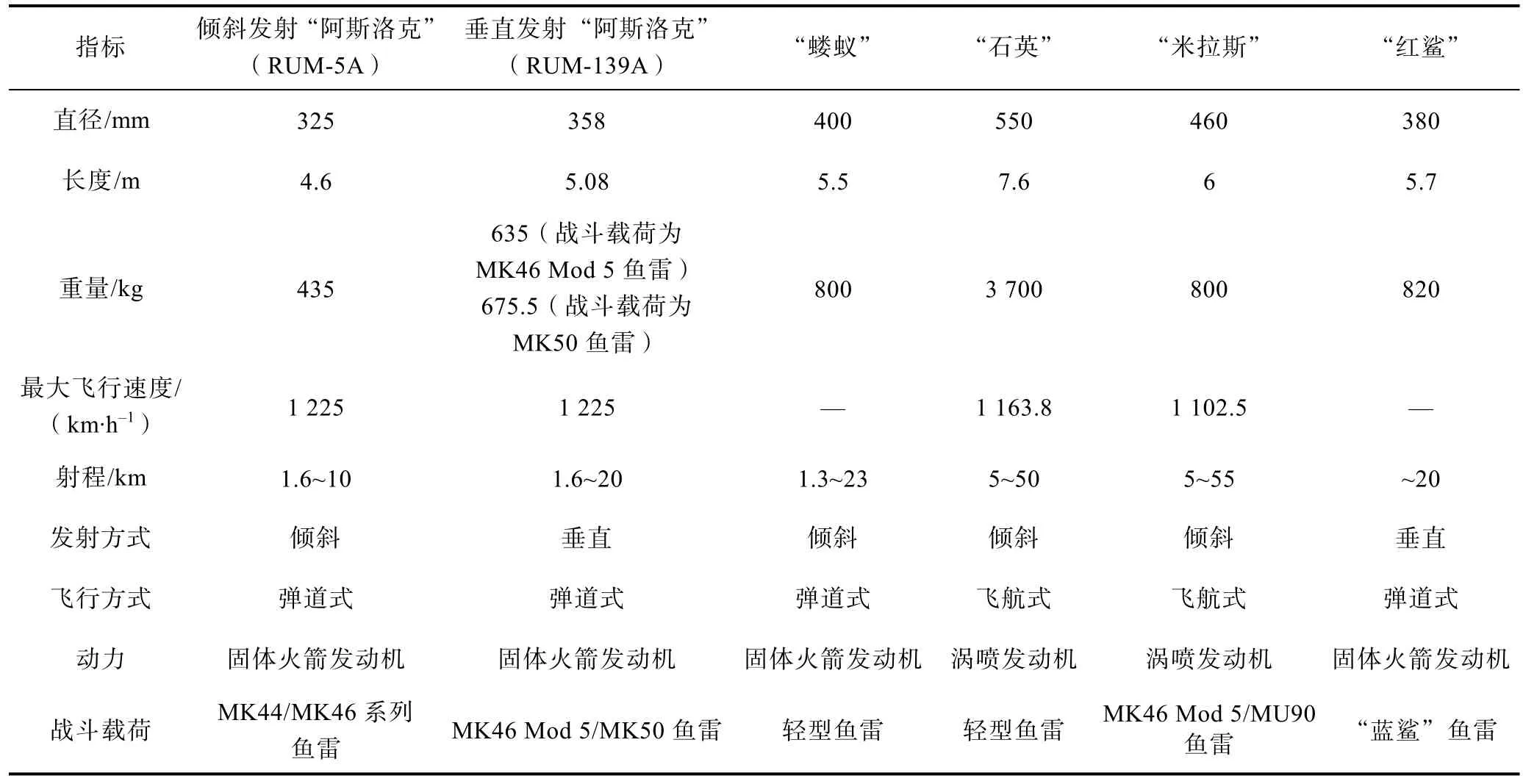

国外典型助飞鱼雷指标见表3。其中:

1)美国海军20世纪60年代研制装备了倾斜发射的RUM-5A“阿斯洛克”助飞鱼雷;20世纪90年代后,研制装备了垂直发射的RUM-139A“阿斯洛克”助飞鱼雷,以适应MK41通用垂直发射系统的装载与发射要求[15-19]。上述两型助飞鱼雷目前仍是北约国家最主要的助飞鱼雷,仅RUM-5A“阿斯洛克”助飞鱼雷迄今为止共生产了2万枚以上[17]。

2)俄罗斯和法-意也分别研制了“蝼蚁”(西方代号SSN-N-29)、“石英”(西方代号SS-N-14)、“米拉斯”助飞鱼雷[15-22];2009年,韩国以美国RUM-139A“阿斯洛克”助飞鱼雷为基础,研制成功适装MK41通用垂直发射系统、以韩国“蓝鲨”轻型鱼雷为战斗载荷的“红鲨”助飞鱼雷[19,23]。

由表3可知,国外助飞鱼雷均采用先进的轻型鱼雷作为战斗载荷,运载系统包括弹道式和飞航式两种,根据装备平台的装载与发射要求采用垂直或倾斜发射,最大射程以20 km左右居多。

表3 国外典型助飞鱼雷主要指标Table 3 Main index of foreign typical rocket-assisted torpedoes

2 国外鱼雷总体性能分析

武器装备发展必须满足未来战场的作战需求,鱼雷最主要的作战任务仍是反舰和反潜。随着技术进步,国外常规动力潜艇普遍采用了AIP技术,水下续航力大幅提升;减振降噪与消声瓦技术的广泛应用进一步降低了潜艇辐射噪声、减小了潜艇目标强度、增强了隐蔽性;同时,鱼雷防御作战和反UUV作战需求也日益迫切。因此,面对作战对象的快速发展,鱼雷必须提高自身的综合性能,才能更好地满足水下攻防作战急需。

鱼雷总体性能可用航程、航速、作战深度三大指标表征,是鱼雷最凸显的性能。有鉴于此,通过分析国外鱼雷的航程、航速、作战深度指标,可探究其鱼雷装备发展脉络。

2.1 航程(射程)

鱼雷攻击流程与步兵打靶类似,包括搜寻靶、瞄准靶、射击3个环节:搜寻靶要求作战平台能可靠感知到目标;瞄准靶要求作战平台武器系统能根据测量到的目标距离、目标方位等目标数据,快速解算出目标的航向、航速以及鱼雷的射击参数;射击是装订好射击参数发射鱼雷对目标展开攻击。

为最大化地发挥鱼雷武器的打击威力,重型鱼雷作为潜艇的主战武器,其打击范围应与潜艇对目标的感知距离相匹配;同理,轻型鱼雷、助飞鱼雷的航程(射程)需求也与重型鱼雷类似。

目前,国外重型鱼雷航程已超出发射舰艇声呐的感知范围,进一步提高重型鱼雷的航程已不是重点。美国重型鱼雷的发展有力证明了这点:MK48系列重型鱼雷在保持其总体、动力等性能基本不变前提下,重点开展自导、控制、减振降噪等方面的性能提升[4-5],沿着系列化道路不断前行。

同样,助飞鱼雷作为驱护舰中程快速对潜打击武器,受限于本舰声呐的感知范围,进一步提高其射程也不是发展重点。因为在水面舰艇与潜艇的攻防对抗中,水面舰艇因巡航速度高、辐射噪声大的固有特性决定其处于易被发现的劣势,绝大多数情况下,水面舰艇都是近程发现潜艇或遭受敌鱼雷攻击后才被动发现潜艇;此时发射助飞鱼雷,讲究的是攻击的快速性与时效性,以期通过助飞鱼雷的快速入水攻击,扰乱敌线导鱼雷的线导导引、掩护我舰的机动规避,实现以战术的攻击行动达到对潜防御的目的。美国“阿斯洛克”助飞鱼雷始终贯彻此军事理念:20 km的最大航程主要用于与本舰声呐探测距离相匹配,而以美国固体火箭推进动力技术能力,大幅提高助飞鱼雷的射程是轻而易举之事。

2.2 航速

打击舰艇目标时,要求鱼雷最大航速应达到舰艇最大航速的1.5倍以上,因此,国外新型轻型鱼雷的最大航速均在50 kn左右,已能满足攻击潜艇目标需求。除美国濒海战斗舰(其最大航速达到45 kn)外,世界各国水面战斗舰艇的最大航速通常不超过35 kn,重型鱼雷以50 kn最大航速能够满足作战需求;同时,当鱼雷航速增大至70 kn以上,鱼雷雷头将出现空化现象,严重影响声波发射与传播,将导致声学基阵丧失功能,此时自导鱼雷将退化成直航鱼雷,极大降低了鱼雷的作战效能。综合上述因素,70 kn最高航速的英国“旗鱼”鱼雷已成为当今世界最高航速的自导鱼雷。

硬杀伤、摧毁来袭鱼雷时,承担反鱼雷作战的轻型鱼雷(国外现役与研发中的反鱼雷鱼雷均为轻型鱼雷,下文简称反鱼雷鱼雷)均为迎击态势,要求反鱼雷鱼雷应具备对来袭鱼雷可靠的探测能力与良好的机动能力,而不要求反鱼雷鱼雷具有远高于来袭鱼雷的航速。

当然,若能保证鱼雷自导功能不弱化,提高鱼雷的航速对于提高鱼雷攻击的时效性与作战效能具有积极意义。

2.3 作战深度

鱼雷的最大作战深度应与被打击舰艇(或来袭鱼雷)的最大航深匹配。

对于反潜鱼雷(无论是兼具反舰与反潜功能的重型鱼雷,还是承担反潜作战任务的轻型反潜鱼雷),应与作战对象或潜在作战对象潜艇的最大潜深匹配。纵观国外潜艇,潜深最大的是美国“海狼”级核潜艇(最大潜深为610 m,而且只有2艘),新型核动力潜艇与常规动力潜艇的最大潜深均不超过500 m,如美国“弗吉尼亚”级核潜艇最大潜深为488 m、日本“苍龙”级常规动力潜艇最大潜深为500 m、德国214级常规动力潜艇最大潜深为400 m、俄罗斯“拉达”级常规动力潜艇最大潜深为300 m,因此,国外均未将提高新型鱼雷最大作战深度作为发展重点。

由于来袭鱼雷在发现被攻击舰艇目标后,均会调整鱼雷航深至目标航深,因此,反鱼雷鱼雷的最大作战深度与装备平台的最大潜深匹配即可满足需求。

3 国外鱼雷发展的启示

在未来海战场,鱼雷仍将是水下主战武器,通过分析国外鱼雷,能获得如下启示。

3.1 高度重视标准化、模块化、组合化,走系列化发展之路

美国的鱼雷研发之路是优秀的典范。MK48鱼雷研制成功后,美国以20世纪80年代初大批量装备的MK48 Mod 4鱼雷为基本型进行持续改进升级[5-8],现今最新型为MK48 Mod 7鱼雷,并计划从2017年起对MK48 Mod 7鱼雷动力系统进行升级研究[3];作为轻型鱼雷主流型号的MK46鱼雷,更是历经50多年以MK46 Mod 2鱼雷为基本型进行系列化发展;MK54鱼雷是典型的混合鱼雷,结合了MK46鱼雷的战斗部与动力系统、MK50鱼雷的自导系统与控制系统、MK48鱼雷的速度控制阀与战术软件研制而成[1,3]。

欧洲亦如此,法、意正以联合研制的MU90鱼雷为基础,研发MU90-HK反鱼雷鱼雷[24-25]。

通过系列化发展,既短、平、快地实现了鱼雷装备的性能提升,又降低了研发费用、缩短了研制周期。

3.2 持续提高自导性能、推进减振降噪,是国外鱼雷的发展重点

自导作用距离取决于目标声学特性、自导工作频段、声学基阵孔径与自导信号处理算法。目前,国外鱼雷大都基于雷顶阵探测目标,受限于鱼雷雷顶平面尺度制约,实现自导作用距离质的飞跃已不是国外鱼雷的追求重点。国外鱼雷重点提高以水声对抗能力为核心的自导性能,适应未来充斥有大量水声对抗装备的复杂水下攻防对抗环境,确保鱼雷使命任务的达成[1,3,9,13]。

同时,水下攻防对抗是体系与体系的对抗,提高自身隐蔽性是保证鱼雷作战效能的重要因素,因此,减振降噪是国外鱼雷发展的重要方向[3-8,26]。如:美国的MK48系列鱼雷,MK48 Mod 4M鱼雷是为验证、突破鱼雷减振降噪技术瓶颈的过渡型号;MK48 Mod 6 AT鱼雷是在MK48 Mod 4鱼雷基础上,重点提高隐身性与自导性能[5]。

3.3 创新战斗部技术,提高毁伤威力

传统鱼雷战斗部均为爆破型战斗部,已不完全满足作战需求。

受限于物理尺度与装药空间,为有效毁伤双壳体潜艇,小直径聚能装药战斗部是轻型鱼雷战斗部的主方向,为此,轻型鱼雷还将同步匹配发展精确自导与控制技术,实现对潜艇目标的垂直

命中[1,27-29]。

由于大型水面舰艇水密隔舱多、防护隔舱多、抗沉性强,受装药空间的限制,重型鱼雷已无法通过不断加大战斗部装药量实现对大型水面舰艇毁伤效果的显著提升,因此,创新战斗部结构,已成为国外重型鱼雷战斗部的重要发展方向[1,27]。

为高效毁伤小物理尺度的来袭鱼雷,反鱼雷鱼雷应采用异于毁伤舰艇目标的战斗部装药、战斗部结构与引战配合体系[27,29]。

3.4 轻型鱼雷朝着多功能、多用途方向发展

随着鱼雷性能的不断提升,舰艇面临着愈发严峻的鱼雷威胁,国外轻型鱼雷在专注反潜的同时,将逐步兼顾鱼雷防御作战任务;同时,随着各类UUV的不断列装,国外轻型鱼雷可能还将担负反UUV的使命任务。因此,从单一反潜向多功能、多用途方向发展,是国外轻型鱼雷重要发展方向[24,25,30,31],美国与西欧均开展了类似工作,美国曾以MK46鱼雷为母型研发反鱼雷鱼雷[31]。

3.5 助飞鱼雷运载系统的最佳技术途径取决于最大射程需求

深入分析国外典型助飞鱼雷,能发现助飞鱼雷运载系统的最佳技术途径取决于最大射程需求:当追求更远的最大射程时,助飞鱼雷运载系统通常采用飞航式,此时助飞鱼雷不受高空风场影响,落点精度高、命中概率高,如俄罗斯的SS-N-14“石英”助飞鱼雷[20-22]、法、意联合研制的“米拉斯”助飞鱼雷[15,19];当最大射程要求不高时,助飞鱼雷运载系统通常采用弹道式,此时不但较低的弹道高点保证了弹道式助飞鱼雷不受高空风场影响,而且还具有价格相对低廉的优点,如美国“阿斯洛克”助飞鱼雷[15,19]、韩国“红鲨”助飞鱼雷[23]。

3.6 更高的航速、更远的航程、更大的作战深度已不是国外鱼雷的发展重点

为保证良好的通用性,世界各国都严格在发射装置物理尺度约束条件下开展鱼雷设计,保证一型作战平台可携载多型同口径鱼雷。因此,在总体性能满足作战需求前提下,国外海军强国均将鱼雷宝贵的内部空间资源用于实现更优的自导性能、更佳的隐蔽性、更大的毁伤威力。

综上分析,随着作战需求发展与技术进步,鱼雷研制应紧扣作战任务需求,走高费效比的标准化、系列化和组合化发展之路,朝着多用途、高隐蔽性、智能化和大威力方向发展。