眼动追踪技术与翻译过程研究:基于知网数据的计量分析*

2020-06-10刘永杰许悦萌牛一琳

刘永杰 许悦萌 牛一琳

(1.对外经济贸易大学全球价值链研究院,北京 100029;2.中国社会科学院近代史研究所,北京 100006;3.对外经济贸易大学英语学院,北京 100029)

引言

翻译过程是翻译研究的重要组成部分,也是近年来的研究热点。但因为过程研究涉及译者心理活动且译者大脑这个“黑匣子”的活动可以说是最为复杂的问题,同时,囿于研究方法有限,无法直接获取译者翻译过程的思维数据,翻译过程研究一直集中于文本分析,以构建翻译过程模型的方式来推测译者的翻译过程。但是,译作不能充分反映译者在翻译过程中双语转换机制以及决策过程,因此翻译过程研究从理论假设向通过实验手段研究反映认知过程称为必然趋势。随着20世纪80年代有声思维法(Think-aloud protocol)等实证研究方式引入,翻译过程研究提供了全新的视角和理论模型,也为翻译过程实证研究提供了更为可靠和更具可操作性的数据收集方法。

眼动追踪技术是近年来随着科技不断发展进步而产生的一种新兴研究手段,最初运用于心理学科,随着其实验数据的生态效度不断被研究者认可,也逐渐应用到语言学、体育、新闻传媒、药学、教育学等领域。本文采用计量分析,1992年至2018年7月间在中国知网上发表的核心期刊文献进行统计分析,在梳理眼动实验总体应用及发展基础上,着重分析了近年来眼动实验在翻译研究中的应用,指出在当前翻译研究中以综述类文献为主,多为介绍眼动追踪技术在国外翻译研究中的运用及相关成果,少量研究涉及翻译过程中的认知负荷、英语翻译教学等,但总体来看针对翻译过程的研究较少,应着重通过眼动追踪技术加强翻译过程认知研究,构建理论模型研究。

一、眼动追踪技术总体情况分析

西方的眼动实验研究始于19世纪末,最初的研究主要集中在阅读领域。随着科技的发展,研究者由最初借助肉眼或简单仪器关注被试者的眼动情况转变为借助光学眼动仪记录被试者眼动活动。中国学者最早进行的眼动实验研究在1925年,沈有乾在斯坦福大学进行。20世纪80年代,天津师范大学心理学家沈德立带领团队采用眼动研究方法在阅读研究方面进行了大量研究,使我国眼动研究迈上新台阶。

眼动实验法作为一种有效的实验数据收集方法,可以用于推测认知努力(cognitive effort)或通过注视确定注意焦点。眼动追踪数据可以将眼睛在一段时间内注视某一事物的顺序,这些数据在信息处理、辅助技术、阅读、心理语言学、情感研究、语言学习、眼动模型构建、消费、运动、工程等领域的应用已卓有成效。

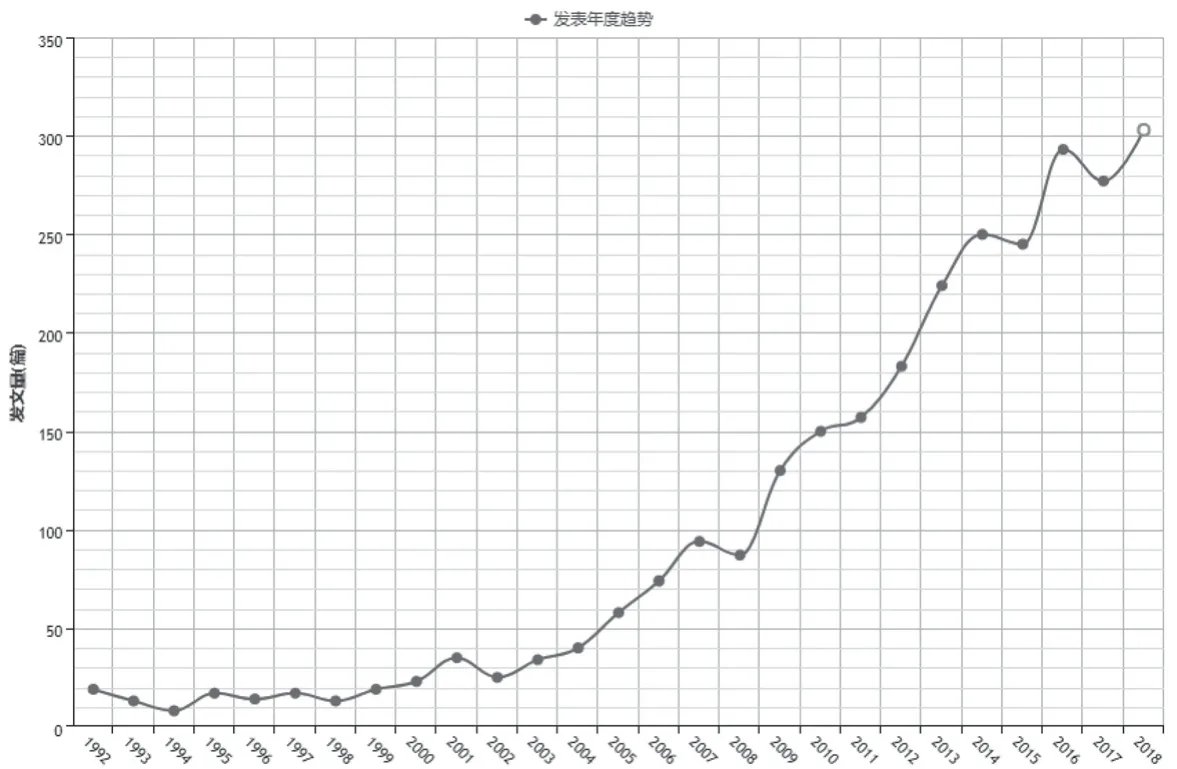

(一)眼动追踪技术应用的总体发文趋势

以“眼动”和“实验”为核心搜索词,自1992年起发表在北大中文核心和中文社会科学引文索引(CSSCI)上的论文共计2746篇。由图1可以看出,从1992年至2003年,有关眼动研究的相关发表呈现平稳趋势;自2002年起,眼动实验相关论文的发表呈快速上升趋势。20世纪90年代,国内的眼动实验“刚刚起步,缺少仪器设备,还处于初步发展阶段”[1](P235)。随着先进眼动追踪仪器的引进,如SMI 500Hz高速双眼眼动仪、Eyelink II、Eyelink 2000和TX 300眼动仪等,以及北京大学、中国人民大学、北京师范大学、厦门大学等国内高校成立眼动实验室,都促进了我国眼动追踪技术的发展。

图1 1992-2018年眼动追踪技术应用的总体发文趋势

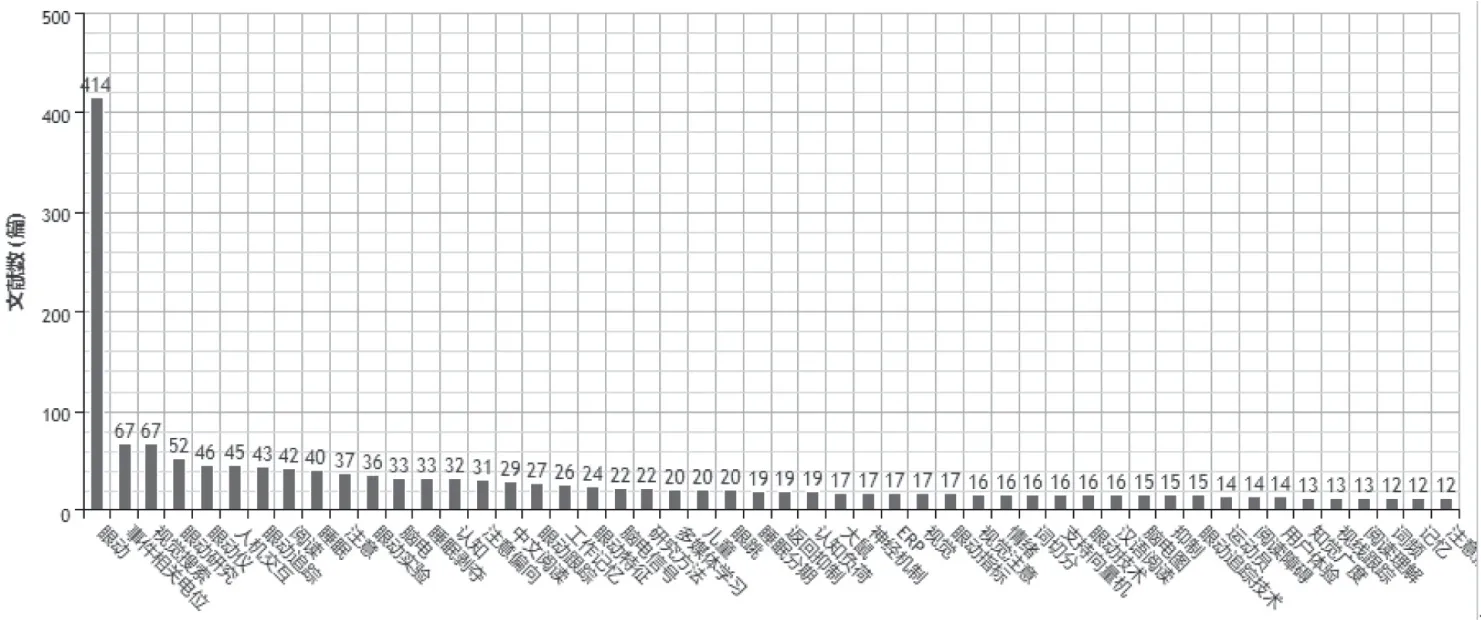

(二)关键词分析

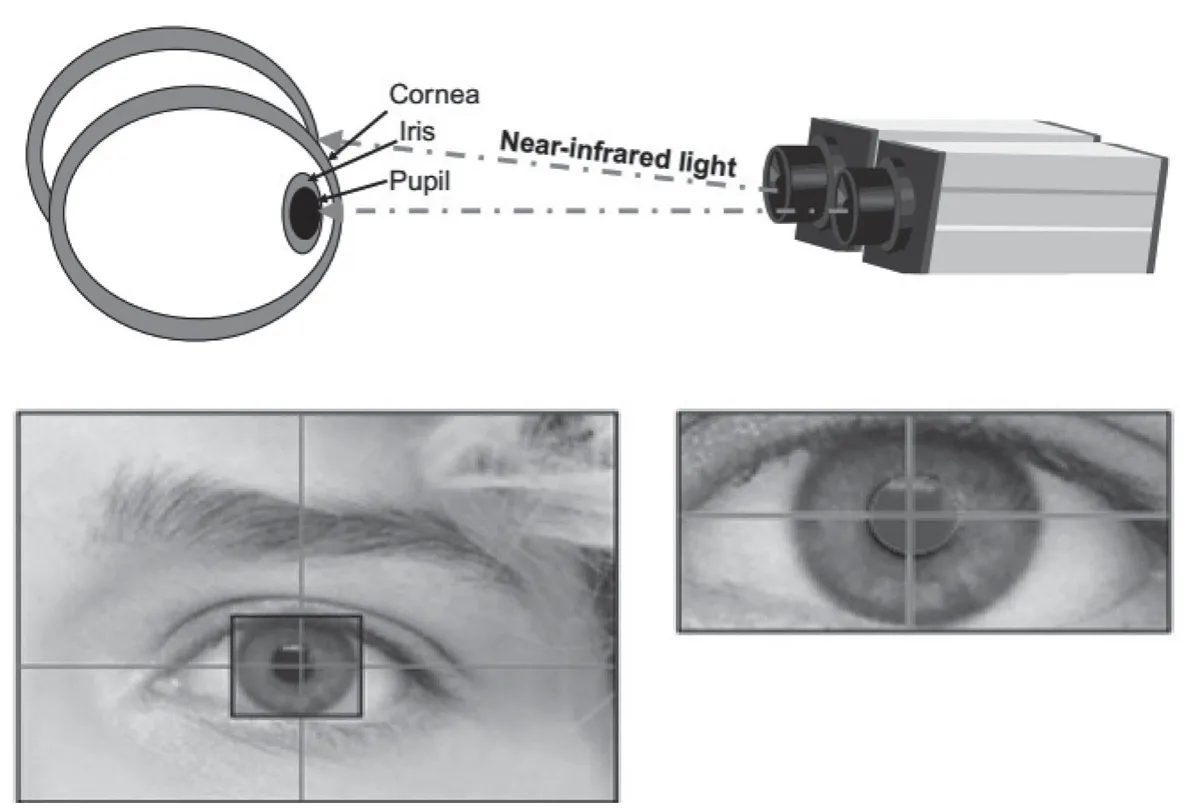

通过对2746篇文章的梳理,从关键词来看,事件相关电位排在首位,其次是视觉搜索、眼动仪、人机交互、阅读、睡眠等。(图2)事件相关电位是指在头皮表面记录被试对呈现刺激的脑电活动反应,该技术有较高的时间分辨率,较好地反映语言加工过程的时间进程。因此,眼动追踪技术与事件相关电位技术的相互补充可以精准测量某一特定认知加工过程[2]。眼动仪作为数据的主要采集方式,也是研究的重点。韩玉昌[3]、闫国利和田宏杰[4]对眼动技术和眼动仪的发展与展望进行综述,指出眼动记录从最初简单的观察法、机械记录法演变为通过电子设备进行记录的光学记录法、电流记录法和电磁感应法;同时,在各学科的综述类文献中也涉及对眼动仪发展及应用的介绍[5-6]。当前,大部分现代眼动追踪仪器采用角膜反射法来探测和追踪眼动轨迹。角膜反射法通过照亮眼球引起反射并由高像素摄像机进行记录,由摄像机捕捉的图像用于确定光源在角膜和瞳孔的反射情况,如图3。

图2 1992-2018年眼动追踪技术研究关键词

此外,“阅读”“中文阅读”“汉语阅读”“阅读理解”和“阅读障碍”等关键词的总出现频率为114次,而“注意力”“认知负荷”“工作记忆”“词切分”和“词频”等关键词也与阅读过程相关。由此可见,(图2)当前眼动追踪技术在阅读研究中有着广泛运用[7-11]。这是因为阅读是一项重要的认知技能[12](P351),而眼动追踪技术可以清晰呈现阅读过程中的眼动轨迹,眼动属性(如注视与眼跳)与大脑内相关认知过程之间的关系可通过“眼—脑假说”(the eye-mind hypothesis)解释。该假说认为“读者对一个词的加工一直持续到对它的心理加工完成为止”[13](P330)。换句话说,读者看一个词或物体时,从认知层面处理词语或物体的时间约等于其的注视时间[14](P11)。

眼动研究作为新的研究方法论,眼动指标是实验的重要因素。但如何根据自己的研究目的选取适当而有效的眼动指标,是许多初次采用眼动追踪技术学者面临的问题。因此,许多采用眼动追踪技术的论文在阐述实验设计部分都会简要介绍该论文在实验过程中采用何种眼动指标,同时也有部分专门讨论实验中应如何根据自身实验采用相应的眼动指标。闫国利等[10]对阅读研究中的两类眼动指标进行了详细地阐释,指出与眼睛何时移动有关的时间维度的眼动指标、与眼睛移动位置有关的空间维度的眼动指标。闫志明等[15]阐释了多媒体学习过程中的注视、眼跳和瞳孔直径三类指标并指出其优缺点以及改进建议。

从脑电、脑电信号、用户体验、多媒体学习、睡眠、情绪、抑制、运动员和用户体验等关键词来看,由于眼动与认知之间的关联,眼动追踪技术已广泛应用于诸多相关学科。Bruneau[16]采用眼动追踪技术对英国四个最大互联网服务提供商网站首页的用户体验进行研究,结果表明设计简洁的、实用性高的网站拥有良好的用户体验。段朝辉等[17]动画呈现速度在多媒体学习中的影响并指出材料呈现速度的影响不大。Bergstrom 和Schall[18]详述了眼动追踪技术在社交媒体、电子商务等网站的用户体验实验的设计、校准、记录、分析和解读。此外,国外一些学者还在酒店管理、营销、广告和工业工程等领域应用眼动追踪技术进行研究,而从关键词来看,目前国内在此方面的研究尚处于萌芽阶段,应加强此方面的相关研究。

图3 角膜反射法探测和追踪眼动轨迹

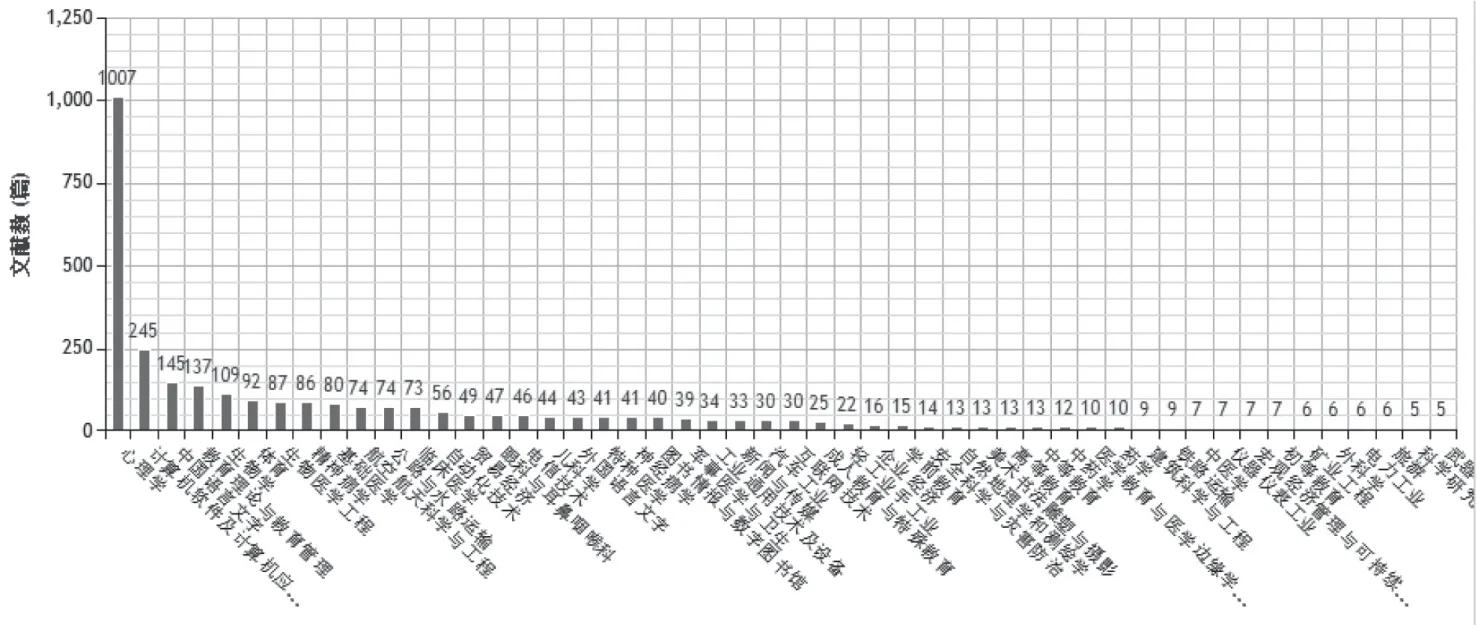

(三)学科和期刊分布

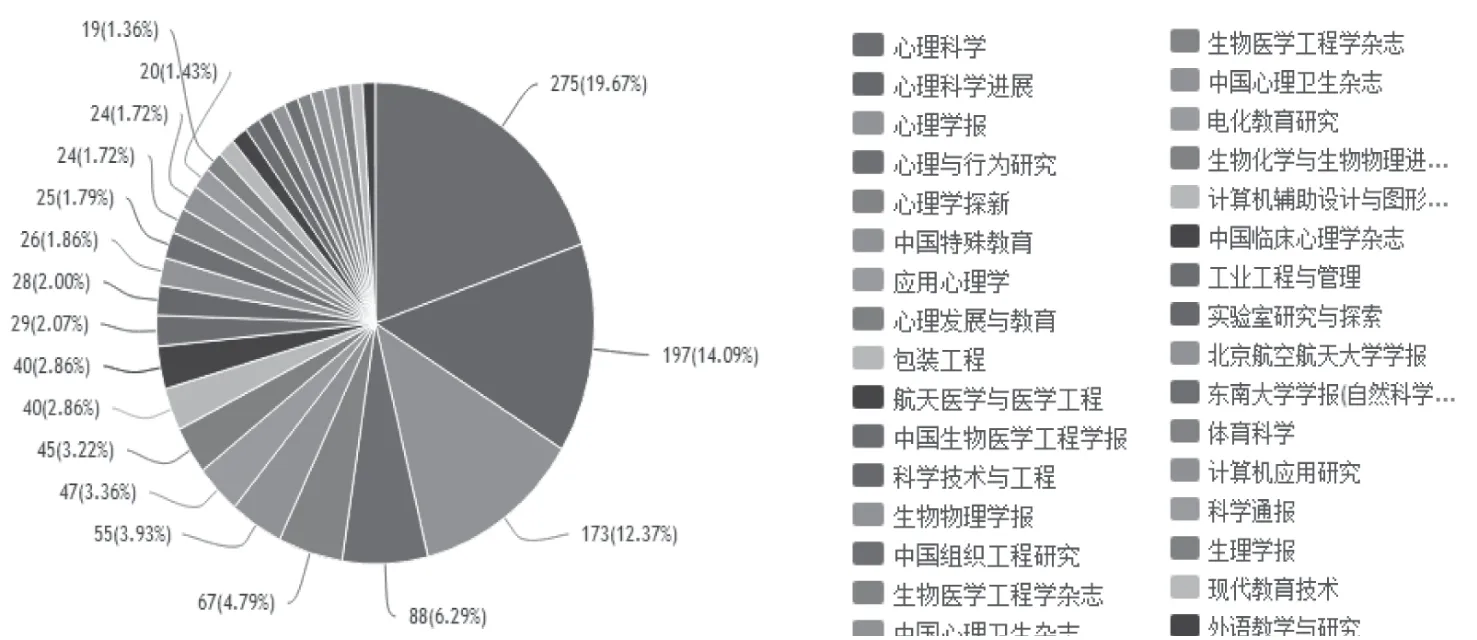

从学科和期刊分布情况来看(图4、图5),心理学科发表的论文1007篇,占全部发文量的35.21%,是排名第2位计算机软件及计算机应用学科的3倍多;而发文排名前5的期刊全部是心理学期刊—《心理科学》(275篇,19.67%)、《心理科学进展》(197篇、14.14%)、《心理学报》(173篇,12.42%)、《心理行为与研究》(86篇,6.17%)和《心理学探析》(67篇,4.81%)。由此可见,心理学目前仍是眼动追踪技术应用的主要领域。认知研究是心理学的一个主要研究领域[19](P365)。一般来说,认知研究包含明确知识的结构与组织[20],以及使用这种知识进行阅读、学习、解决问题的过程[8]。认知的本质带来的一个基本问题是研究者无法直接观察认知的过程。由于认知研究的核心在于不可直接观察的现象,因此研究者必须采用一定的研究技术来研究认知现象。研究者最常采用的方式是通过观察人类行为以推测人的知识结构与认知过程与这些行为之间的关联,而基于眼动和认知必然内在联系[21](P77),即注视时间或凝视时长与认知理解过程的时长有着密切关系;注视时间越长则认知处理时间越长,反之亦然。

除心理学科外,眼动追踪技术在计算机软件及计算机应用、中国语言文学、教育理论与教育管理、生物学等学科运用的较多。但眼动实验在外国语言文学,尤其是翻译研究中的应用还相对较少,仅有43篇文章涉及外国语言文学。在计算机学科领域,研究人机交互、网络搜索、用户体验等[23-25]。在体育学科方面,研究重点集中在篮球、棒球、排球、游泳等运动员注视分配、注视模式、专项信息处理效率、处理运动情境信息的反应速度和准确性、采取决策的速度等[26-28],相关研究在运动员认知决策等方面取得的成果在运动员训练中得到充分应用,并在一定程度上提升运动员技巧与实战能力。

从期刊分布来看,在前32本期刊中,与心理学相关的期刊共10本、与生物学、医学相关的期刊共8本、教育类3本、工程类3本、计算机类2本、大学学报2本、其他类各1本。(图5)可以看出,期刊的种类和数量与眼动追踪技术在某一学科应用的情况密切相关,越成熟的领域发文量越多,反之亦然;正如眼动追踪技术在心理学科的应用与其高发文量成正比,我们可以看到仅有《外语教学与研究》一本语言学类期刊而且其发文量很低。

图4 1992-2018年眼动追踪技术研究学科分布

图5 1992-2018年眼动追踪技术研究期刊分布

(四)机构分布

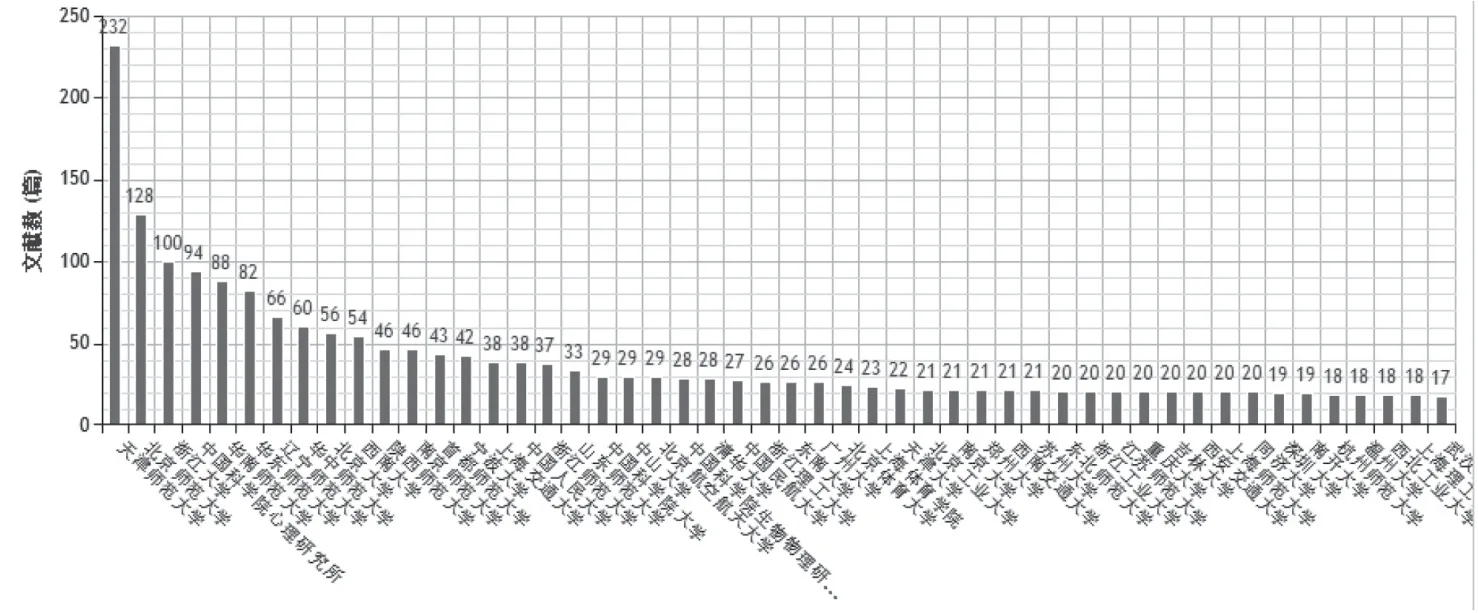

从研究机构来看,天津师范大学发表的有关眼动实验研究论文以232篇高居榜首,占总发文量的11.65%,近乎是发文量排名第2的北京师范大学的2倍。(图6)这是由于天津师范大学在20世纪80年代在国内较早的开启眼动研究并且投入大量人力物力从事相关研究活动。如在2004年,我国著名心理学家、天津师范大学心理与行为研究院沈德立先生和国际著名眼动专家Keith Rayner教授共同发起和组织了第一届中国国际眼动研讨会(http://psy.tjnu.edu.cn/info/1071/3397.htm)。此后,天津师范大学又承办了第二届、第四届中国国际眼动大会,第一届、第二届全国眼动追踪技术应用高级研讨班。除国内核心期刊外,自2000年起,天津师范大学心理学院还在Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, British Journal of Psychology, Reading and Writing等SSCI期刊发表10余篇论文,并出版4部有关眼动研究的专著。由此可见,天津师范大学在眼动和认知研究方面已取得显著成果并成立了一支经验丰富的跨学科研究团队。

北京师范大学、浙江大学、华南师范大学等多所高等院校都已建设眼动实验室,并主要开展心理语言学、知觉、视觉注意、视觉搜索、认知策略、知识表征、视觉工作记忆等方面的研究,深入挖掘人的认知规律并将其应用于人机交互与人工智能研究。同时对于人的思维过程的深入研究也为儿童语言学习、阅读教育等提供新的认知视角。可以看出,尽管眼动追踪已得到广泛应用,但是从各所大学的设置来看,眼动实验室更多地还是设立在心理学相关的院系,而随着眼动追踪技术的不断完善、其数据信度与效度得到研究者的认可,眼动追踪技术应运用于更多不同的学科研究中,成为真正意义上的跨学科研究。

图6 1992-2018年眼动追踪技术研究机构分布

二、眼动实验在翻译研究中的应用

翻译过程研究旨在“理解翻译认知过程的本质”[28](P406)其研究始于20世纪80年代。据可查文献,最早进行翻译过程研究的是德国学者Han Krings,其“Was in den Köpfen von Übersetzernvorgeht”可视为翻译过程研究的奠基之作[5](P12)。经过30多年的发展,翻译过程研究“已毫无疑问地成为翻译学一个成熟的研究领域”[29](P17)。

Ericson & Simons[30]将有声思维法(Think-aloud Protocols, TAPs)引入翻译过程研究,“研究者逐渐倾向于认为有声思维与自我观察过程是了解人类思维过程的唯一途径”[31](P203),而且Krings认为有声思维法是“最自然、最适宜于探索翻译思维过程的一种方法”[32](P166)。但是,有不少学者指出“有声思维法并非提供了探索翻译内在过程的直接途径”[33](P45),而且在口述过程中,“不同类型的活动会相互干扰”[34](P235)。随着技术手段的革新,键盘记录法、眼动追踪法等研究方法逐渐引入翻译过程研究,增加了实验的信度与效度。

(一)眼动追踪技术在翻译过程研究中的应用现状

McDonald & Carpenter[35]最早将眼动追踪技术应用于翻译研究,建立口译过程中解读、语法分析和纠错模型并考察译者如何发现并纠正误译。尽管翻译过程研究也缘起于同一时期,但是直到2006年眼动追踪技术才被引入到翻译过程研究中[36]。

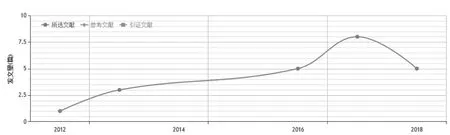

我国眼动实验在翻译研究中的应用起步较晚,从知网获取的数据来看,以“眼动”和“翻译”为核心搜索词共有78篇论文,剔除与翻译无直接相关性论文后为20篇,其中最早涉及翻译和眼动追送技术的论文为邓志辉于2012年发表的《认知科学视域下西方翻译过程实证研究发展述评》一文,该文主要梳理了翻译认知过程研究发展的3个阶段,并简要提及眼动技术在翻译认知研究中的应用。第一篇正式采用眼动追踪技术进行翻译研究的论文是冯佳于2016年发表的《眼动追踪和键盘记录在翻译教学中的应用—以提高策略能力为中心的MTI教学实验》,该论文实验数据表明在翻译教学过程中,用眼动追踪技术记录学生的眼动活动并让学生回看自己翻译过程的眼动记录,可以“增强学生的自我反思意识和对自身翻译行为的监控意识”[37](P67)。

整体来看,在20篇有关眼动追踪技术在翻译研究应用的论文中以综述类文献居多,共10篇,5篇为新书评介[40-44]、1篇介绍眼动技术数据收集和实验设计的论文;真正采用眼动技术进行研究的论文为4篇。可以看出,目前眼动追踪技术在翻译研究,尤其是笔译研究中的应用较少。已有的9篇综述类文献主要介绍了眼动追踪技术的缘起、数据收集、常用眼动指标、眼动数据分析模式等;同时这9篇综述中,4篇文章集中在眼动研究自身的综述;而另外5篇文章则是以认知翻译或实证翻译研究为核心,阐述眼动追踪技术在翻译过程研究中的应用。书介是引入国外研究新思想及研究方法的途径之一。5篇书介分别涉及了眼动追踪技术在计算机辅助翻译译后编辑中译者所耗精力的影响分析、译者培养、翻译过程中译者阅读模式等。4篇翻译研究中1篇探讨眼动追踪技术在翻译教学中的应用,1篇以视译为主题的文章考察了认知压力和单词熟悉度对中国英语学习者英语视觉词汇语义通达模式的影响,另外2篇主要考察了英汉双向翻译过程中译入、译出的认知负荷比较。

图7 眼动追踪技术应用于翻译过程研究的发文年份

(二)眼动追踪技术在翻译过程研究中应用的展望

Holmes在“翻译的名与实”一文中指出描述性翻译学包含以成品为导向、以功能为导向以及以过程为导向的翻译研究[43](P176-177),而这一翻译研究的“奠基之作”[44](P93)也为翻译过程研究指明方向。但不可否认的是,翻译过程十分复杂、其研究也翻译的难点,正如I.A.Richard所说,“翻译过程研究或许是宇宙进化过程中最为复杂的事件”[45](P248)。而人类大脑作为最精密的“仪器”,其复杂程度使得研究者无法直接译者翻译过程的思维数据,但随着新的研究方法的提出以及科技进步,翻译过程研究已取得一系列喜人成果。

翻译过程可分为宏观和微观层面的研究,宏观层面主要涉及翻译过程研究方法论及教学应用,微观层面主要涉及翻译单位、翻译策略、翻译述要、语义改变、文化因素、预警作用、耗时等基本变量和非基本变量。在基本变量问题上,翻译策略仍是研究热点[46](P37)。有声思维法作为最初应用于翻译过程研究的数据收集方式,主要包括翻译策略、翻译单位、翻译述要和翻译方式四个主要方面[47](P30),而随着击键记录法、眼动追踪技术等数据采集方式的引入,翻译过程研究转向口笔译中译者认知负荷方面的研究;同时,翻译过程研究也逐渐涉及翻译方向(即由外语译为母语或母语译为外语)、文本难度、时间压力、语义变化等方面的考察[48](P61-62)。

翻译过程作为一个复杂的认知行为,主要包括理解原文、语言转换和生成译文3个阶段[28](P406)。从理解层面而言,翻译的第一步就是阅读原文,因此眼动追踪技术的运用可以借助阅读过程中的眼动指标分析译者如何理解原文、译者实际选取的翻译单位。翻译过程始于译者对源语文本的解读直至译文完成,这其中包括翻译策略的选取,译者在词、短语、句子和篇章等翻译单位之间的选择,译者能力对于翻译质量的影响等。翻译过程研究中的主要眼动指标主要包括注视时间(fixation duration)、凝视时间(gaze duration)、总注视时间(total fixation duration)、注视次数(fixation count)、眼跳和回视(regression)[48](P63-64)。翻译过程中译者在理解原文时的注视时间和凝视时间可以反映译者对于原文的理解过程、将原文分解并重组的过程以及原文的重点、难点;注视次数能有效反应“阅读材料的认知负荷”[10](P597)。通过眼动仪记录下的这些数据信息是理想的译者翻译认知过程分析工具,能够明确指出有经验译者与初学者之间的差异并指导译者培养。

眼动追踪技术对翻译教学有着重要的启示作用。采用眼动追踪技术可以呈现学生学习过程中的重要因素,如译者翻译过程中的注视时间长短、注视次数、回视内容、这些数据可以帮助研究者更好地观测译者大脑在翻译时理解与产出的变化过程翻译过程[48],同时,眼动追踪研究表明在进行一项任务时注意力的分布受其个人专业知识储备的影响[49]。因此,通过对比经验丰富与经验不足者在阅读理解过程中的眼动轨迹,我们可以获知不同译者在翻译过程中采取的不同策略,这些数据可以提供重要的见解,如有经验的译者的注意过程,并可以用于改进教学策略以提高经验不足者的翻译能力及对原文的理解能力,提出新的教材、教案与课堂设计。

此外,眼动追踪技术与语料库语言学相结合能更好地为翻译过程认知提供新的研究视角。生成语法将语言视为心理现象,因此它也是“认知”的,它不仅表明语言是心理上真实的现象以及语言学是认知科学的一部分,还表明信息加工和存储是语言学的区别性特征[50](P3)。尽管语料库翻译学是以翻译成品分析核心,并通过“定量分析与定性研究结合,力图阐明翻译本质、翻译过程属性及规律”[51](P39),但其本质上也是翻译的认知研究,同时其研究领域也与翻译认知研究相重合,即译者心理活动、译者进行双语转换时的认知心理过程及翻译认知加工规律等。而且,语料库翻译学提供了大量真实双语语料和翻译语料,可与通过眼动追踪技术获得的译者翻译过程数据进行互证。

眼动追踪技术具有“生态效度高、数据更为丰富和精确等优点”[48](P64),在实验设计过程中,研究者通常对译者在某个特定的句子、词组或者单词上的注意时间感兴趣,但是眼动追踪仪不能百分之百准确定位译者关注的词语。同时,为了进一步提高数据的生态效度、更好地理解译者的翻译过程,研究者应将眼动追踪技术与击键记录法、脑电图(electroencephalography, EEG)、功能性磁共振成像(functional Magnetic Resonance Imaging, fMRI)等研究方法相结合、形成多元互证模式(triangulation),即“通过两种或两种以上的实验收集数据,并进行交互验证”[52](P853),这一方式可以“创新对现象的解读方式,质疑或整合已有理论,更加清晰地理解研究问题”[53](P253)。多元互证模式已成为翻译过程研究的重要理念与方法并且为研究者提供了重要的数据,有助于更好地研究译者的认知思维过程,对于揭示翻译过程规律有着举足轻重的意义。

三、结语

通过对1992年至2018年10月发表于知网核心期刊的文章进行梳理,本文指出眼动追踪技术目前在心理学科、尤其是阅读研究方面有着广泛应用并已取得丰硕的研究成果,但眼动追踪技术在语言研究,尤其是翻译过程研究中的实际应用较少,而现有研究多集中在眼动追踪技术在国外翻译研究中的应用现状及其对国内研究的启示。作为一种创新性的数据采集方式,眼动追踪技术具有很高的生态效度与信度,从而为翻译过程研究提供崭新的视角并帮助研究者更加清晰地理解翻译认知规律;同时,为了充分获取研究数据,研究者应将眼动追踪技术与击键记录法、屏幕录制法、功能性磁共振成像等方式结合。可以看出,通过实证方式对翻译过程进行研究已成为翻译过程研究的必然趋势并将为该研究提供崭新的思路。