江南稻作生产与中国鸟文化

2020-06-09陈勤建

陈勤建

一、龙文化研究的不足

与鸟文化的发现

我们是谁,我们从哪里来?这是一个全人类亘古追溯的课题。一九九八年,日本的生命科学学会召开了一个全球性的研讨会,议题关于日本人从哪里来,日本的文化如何起源;与会专家大多是研究人类基因的,同时也有像我这样的文化学者。这看起来很奇怪,但实际上人的来源,一群人与另一群人之间的区别,与文化有很大的关系。譬如中国人,常言道我们是龙的传人,这其实是在说,中国的根基性文化是龙文化。二十世纪八十年代,国内的龙文化研究风起云涌,我也恰逢其会,发表过一些观点,也曾为此感到自得。但是有一次会议后,当时的上海博物馆常务副馆长黄宣佩先生叫住了我,他说:“你讲的龙文化很是精彩,但我有一点意见和建议,从我的考古实践来看,江南地区四五千年前没有任何龙的迹象,考古上不能证实这一点。”听了以后我感到非常吃惊,因为龙在我们国家似乎已经成为一个公认的话题,很神秘、威严,而且当时的研究更多是对于文献资料的梳理,好像从古至今,不同时代都有龙的存在。

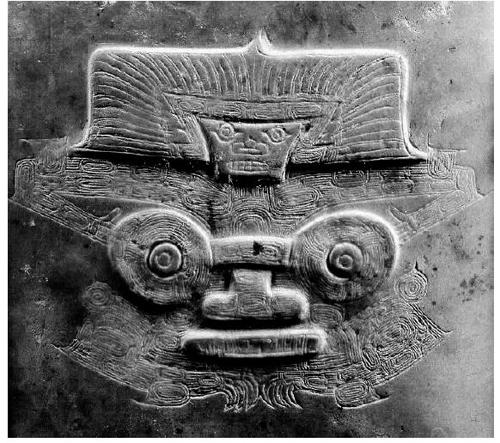

但是正如黄老所说,在江南地区的考古实践中没有发现任何龙文化的标记和标识。我问黄老有没有其他形象,黄老说,有。有一个神像在江南地区出土的好多器皿上,特别是玉器上都会出现,十分流行。譬如杭州北部余杭地区的良渚文化遗址,距今已经有五千多年,遗址中出土了许多玉器,上面最具标识性的符号就是这个神像。因为不知道到底是什么,因此考古人员把它叫作“神人兽面”。这一符号不仅完整地呈现在重要的祭祀性玉器上,也存在簡约的、抽象的构图设计。在完整的神像中,中间是一个类人的神人形象,头上戴着帽子,脸上似乎有面具,中间是一对巨大的眼睛,浑身上下有毛的纹样,最下面是一对爪子。直到今天,学界对这一神像还没有一个准确的名称,但是越来越多的考古发现证明,这是古代江南文化的一个“标准像”,上海青浦的福泉山遗址中也发现了刻有这一形象的玉器。对于这一神像到底是什么,众说纷纭,有人说是巫师骑在水牛上,有人则认为不是水牛,而是老虎,原哈佛大学人类学系主任张光直先生认为这个神像是道教神仙系统中“王子乔骑神兽”的原型。但不管如何猜测,仅从图像上我们可以确定,神人头上戴着的很明显是羽毛做的羽冠,身上的毛应该是羽毛,下面的一对爪子是鸟爪,因此无论这一神人骑坐在什么动物上,他肯定装扮成了羽鸟的形象,披着羽毛做的衣服。

良渚文化遗址出土玉器上的“神人兽面”

黄老的疑问在那个时刻一下子照亮了我的思考。实际在二十世纪八十年代,在田野调查中,我心里就产生了一个疑问。在江浙乡间,我们发现民居的门庭、屋脊、飞檐随处可见飞鸟、哺鸡的形象。将这些形象,与七千年前的河姆渡文化遗址中出土的鸟形器、四五千年前的良渚文化遗址中出现的“神人兽面”联系起来,为何随处可见与鸟有关的、连续不断的踪影?除了这些物质形象以外,我们还发现了不少有关鸟的禁忌、俗信和传说,譬如在绍兴地区,就流传着一个古老的神话,我们将它称为“鸡形盘古神话”—

老早老早时光,天地混沌,只有一条缝。不知啥时候,天外飞来一只火红火红的大鸟,在天和地的合缝处,下了老大老大的一个蛋。过了许多许多年,这个大蛋成了精灵,孕育了一个盘古。为啥叫盘古?因为他在蛋里双手抱着,双腿屈着,像是盘住整个身架,所以叫盘古。

盘古在蛋里渐渐大起来,受不了啦,用嘴把蛋壳慢慢啄破,就出来了。盘古因长得很怪:驼峰似的头顶,大鸟样的嘴鼻,肩背还有一对翅膀,双手双腿都老长。他把啄碎的蛋壳全吃进肚里,于是见风就大。脚踏着地,头顶着天,还是伸不直腰。他嫌天地之间的合缝太窄了,就用头向上顶,用脚向下蹬,用双手向左右推。他顶一顶,天高一丈;蹬一蹬,地陷一丈;推一推,左右各宽一丈。盘古呢,还在见风大。他仍然脚踏地,头顶天,没法子伸直腰。他不甘心,继续顶呀、蹬呀、推呀,如此一万八千年,天就极高,地就极深,盘古把天和地真正分开了。但是,盘古的气力已经用尽,不久就死了,所以讲盘古活了一万八千岁。

盘古死后,灵魂飞到天上,成了雷公。他的身体各部分,分别变成了日月、星辰、风云、山川、田地、草木。

“厚德载福”门楼上的哺鸡脊(苏州耦园)

而且在调查中我们发现,江南农村人盖房子,尤其是以前的木质结构房屋,过程中最重要的一个步骤是上梁仪式,人们在正梁上悬挂一只用松柏枝扎起的“金鸡”,还在鸡的臀部放一只橘子,寓意“下蛋”,做完这些准备工作后,木匠师傅杀一只雄鸡,爬上正梁将鸡血洒在上面,而后才开始正式地将房梁架上屋顶。除此以外,在日常生活中,民众的好多人生礼仪也和禽类有关。比如奉化周边地区,当地的民众把麻雀称为“送谷神”,一说“送子神”。有一年,中国文化部和日本文部省开展联合研究,我和日本的一位教授在奉化调查村落水稻生产中制作稻草人背后的文化现象,当时日本的学者觉得稻草人应该是一种民间巫术,用来驱赶啄食稻谷的鸟雀,因此问当地的老农,麻雀来时,稻草人并不会动怎么办?谁知老农却回答:“稻草人,无非是装装样子,吓唬吓唬麻雀的,如果麻雀来吃也没关系,因为稻谷本来就是麻雀带来的,吃点没关系。”

老农的回答突然让我醒悟。为什么从古至今我们的文化中一直有鸟的形象,为什么我们的神话传说中有鸟的故事?明明龙更伟大、更威武,为什么我们的民众对鸟,对麻雀之类的小鸟这么感兴趣?为什么古代人觉得麻雀是送谷神、送子神?为什么农民相信稻谷是麻雀带来的?在距今七千年的河姆渡遗址中,浙江考古所的专家发现当时的人们已经会使用火烧烤飞禽走兽,其中就有麻雀,在烤麻雀的残骸中,考古人员找到了碳化的稻谷。所以我们就可以推论,人们发现稻谷可以食用,是通过麻雀一类的鸟类。这也就解释了七千年前的河姆渡遗址出土的匕首上镶嵌着的鸟的形象,一直流传到了近现代民居屋顶上飞鸟状的“哺鸡”。而且,在中国民间看来,每年的农历二月十九日,是鸟的生日,是麻雀的生日。在二十世纪五十年代,上海浦东地区还存留着这一习俗—春天,乡里的孩子们将青菜、白米在家里院子的菜园里做成菜饭,然后恭恭敬敬先反过身朝北,向屋顶鞠一个躬,而后顺时针向东、西、南各鞠一躬,将做好的菜饭撒到屋顶上,再次顺时针转身,将剩余的饭菜撒到东面去,撒到南边去,撒到西面去,喂麻雀。这并不是孩子们的游戏,而是江南地区普遍存在的特别重大的祭祀麻雀的活动。

绍兴坡塘 306 号墓出土的越国铜屋

除了出土的文物、田野调查的发现之外,文献资料中也有很多相关证据。《山海经》,这部几千年前形成的天下第一奇书,其中记载了一个远古帝王叫“帝俊”。我们熟悉的黄帝、炎帝只在《山海经》记载的北方地区出现过四次,而这位帝俊却总共出现了十六次,遍布《山海经》中的东南西北四方。此外还有《左传》,其中提到了山东文化的始祖,太昊氏—

太昊氏以龙纪,故为龙师而龙名。我高祖少昊挚之立也,凤鸟适至,故纪于鸟,为鸟师而鸟名。

(《左传·昭公十七年》)

郯子说太昊氏原本崇拜的是龙文化,但是到了他的下一代,少昊氏,开始进行鸟祭,因为“凤鸟适至”。这里说的“凤鸟”是指什么,是自然界的一种鸟吗?通过对《越绝书》《吴越春秋》等书的考证,我认为这个“凤鸟”其实指的就是南方稻作区的鸟文化在当时发生了北移。一九九八年,我在一个全球性的会议上提出了鸟文化北移的问题,会议结束后,山东省历史博物馆的副馆长十分激动,他说在他们对四千年前的龙山文化遗址的考古过程中,发现了一个奇特的现象。在当地的墓葬中存在着两种截然相反的文化系统,一种是精美的玉器,一种是比较简朴的陶器,说明当时的龙山文化受到了外来文化的影响。可以推断,这一外来文化,正是鸟文化。

二、江南稻作生产萌发了中国鸟文化

通过田野调查,我们发现在江南地区到处可见的,是一个以鸟的羽毛打扮起来的神人,在民间的生活中间,人们也传承了这样一种文化。可以说,在中国,江南的稻作生产萌发了中国最早的鸟文化。同时,鸟文化不仅是一种地域性文化,更是一种全域性文化,整个神州大地到处可见鸟文化的体现。远古江南先民在谋取自己生存发展的稻作生产中,吃鸟食,使鸟田,拜鸟灵,用鸟历,逐步形成对鸟类的依赖、崇敬和神化,以致自己的生活也发生了鸟化:穿鸟衣、住鸟居、说鸟语、佩鸟饰、制鸟器、定鸟官,并与日崇拜发生粘连,衍生出种种鸟(日)神话崇信的习俗活动,从中孕育出久远而博大精深的中国鸟文化。

河姆渡遗址出土的双鸟朝阳纹象牙碟形器

为什么江南地区会产生鸟文化?其中一个原因是古代江南地区的生态环境。据古地理、古气象的研究表明,从第四纪更新世末期以来,自然界经历了星轮虫、假轮虫和卷转虫三次地理环境沧海桑田的剧烈变迁,这三次海侵改变了江南地区的地形地貌,在中国沿海的北纬三十度地区生长了大量的野生稻。先民从捕获的麻雀、野鸭等飞禽的鸟胃中,发现了小小的稻米,有的已胀破稻壳露出米粒。它是鸟食,人也可以吃,野生稻谷的食用性就这样被揭示了。先民们看着在空中飞翔的禽鸟,不知道它们在哪儿采得了野稻,只好将它归结于神秘的天空。后来,人们偶尔从鸟踪中,探明了野生稻的繁殖地,开始了人工的采集。然后逐步实现种植后再采集,栽培稻最终诞生了。在最初的稻作生产活动中,我们的先民不完全是靠我们今天发掘出来的骨耙,而是靠鸟天然的习性来松土、除虫,管理水稻生长的。这似乎是天方夜谭式的神话,可是吴越地区的确盛行过靠鸟类耕耘水稻田的“鸟田”。在一些古文献中也屡见不鲜,只是人们仅把它当作神话传说,不去多做探究罢了。

大越海滨之民,独以鸟田,大小有差,进退有行,莫将自使。其故何也?禹始也,忧民救水,到大越……因病亡死,葬会稽……无以报民功,教民鸟田,一盛一衰。

(《越绝书》卷八《越绝外传记地》)

什么是鸟田?我们的远古先民采集了稻种,放在适合的土地里,可还是不会耕耘,这时候就要靠鸟类来帮助他们耕耘。春天鸟来觅食,无意中好像在帮先民翻地;秋天候鸟又回来了,它也在觅食,好像用嘴在给先民松土。当然在古代有鸟田,还有象田、麋田等,但鸟田却是我们长三角地区、沿海地区所特有的。远古的中国江南先民为了自己的生存,在对鸟类觅食野生稻生态之模仿中,生成了先民稻作生产与生活方式,萌发了中国鸟文化信仰的先河。

在河姆渡遗址以及旁边的傅家山遗址,我们都发现了同一个时期的鸟形器,学界现在一般认为这些是中国凤凰最早的原型。概括起来讲,我们吃的稻米原是鸟食,先民从模仿鸟吃野生稻得出稻可以吃的结论。我们在餐具上也对鸟进行了模仿,例如筷子是对于鸟爪的模仿,这是一位日本学者最先提出来的推测。如果我们观察一下鸡吃米的形态,就会发现在吃稻谷时,鸡会用两只爪子将稻谷里的砂石踢开,然后进食。所以进餐的配套工具也与鸟有关。而南方最早的住所叫鸟居,干栏式的鸟居形式。河姆渡遗址中的建筑就是干栏式建筑,下面架空,上面是一个茅草房,其中最重要的形式是一棵树上架几块木板。方位词“南”,正是最早记录鸟居的文字。看“南”字甲骨文或金文的字形,中间一棵树,上面一块木板,四面几块木板,然后有人在其中居住。慢慢人们发现那里的人都这么居住,于是就变成了方位词。从文字學上,我们可以看到“南”原来就是鸟居、鸟巢的居住形式。一直到了春秋战国时期,绍兴地区的墓葬用品还反映了这一特点,在出土的陪葬器皿中有一只“越国铜屋”,屋顶上重要的标志是一只鸟。还有鸟民,穿着鸟的羽毛做成衣服的人叫鸟民,或者羽民。羽民是我们古代的文献中经常出现的一个用词,在《楚辞》《山海经》等文献中就有—羽民国在其东南,其为人长头,身生羽。一曰在比翼鸟东南,其为人长颊。

(《山海经·海外南经》)

壮族妇女身穿“著尾鸟衣”

这里可能就指的是长三角地区、长江以南的地方。良渚玉器的“神人兽面”,实际上描画的就是这一形象,这是羽民的代表性人物。羽民在今天还保留着吗?其实有的,在传统戏剧舞台上勇猛的武将头上为何不戴牛角而是选择柔软的鸡毛、羽毛?这就是鸟文化在今天的遗存。长江以南的少数民族中,不少还保留着这种形式,比如壮族妇女,她们有一种服饰就叫“著尾鸟衣”。

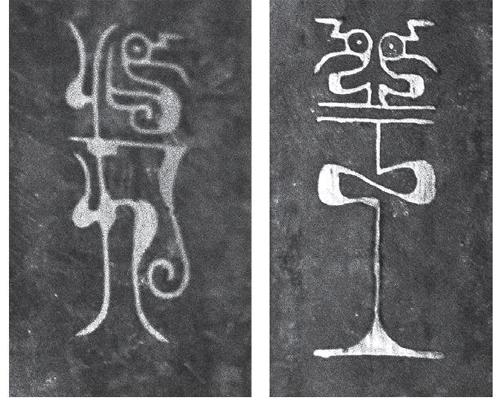

鸟语,古代文献多有越人“鸟语”的记载。如《后汉书·度尚传》说越为“鸟语之人”,即“语声似鸟也”。《孟子·滕文公上》说“南蛮舌”,舌,比喻语音难懂,如鹗鸟的叫声一样。从音韵学的角度来考虑,南方人说话和北方人的差异在哪里?北方普通话音调有四个,南方说话音调有十几个,到现在上海话中还保留着的入声字,在普通话里面早已经没有了。除了鸟语,还有鸟文,我们熟悉的古代文字有金文、甲骨文等,但其实还有一种鸟文,字形似飞鸟,吴越地区出土的吴王子于戈、越王州勾剑等春秋时代器具上都有这样一种鸟形字。

鸟官,刚才我讲过了,孔子近祖少昊氏族,在南方凤鸟部落迁入以后,改变了自己文化的标识,将龙纪改成鸟纪,而且以鸟为官—

凤鸟氏,历正也;玄鸟氏,司分者也;伯赵氏,司至者也;青鸟氏,司启者也;丹鸟氏,司闭者也。

大家知道,中国的二十四节气现在已经成为世界非物质文化遗产,安徽人对此很自豪,因为最完整的二十四节气就出自淮南王刘安的《淮南子》一书。但实际上,公元前一百年左右,古代中国人观察气象,确立节气,二十四节气也是在此基础上成型的。而更早的,在公元前四千年左右,江南稻作生产中所使用的鸟历,已经开创了中国二十四节气的先河。因为在稻作生产中掌握时间的准确度特别地重要。什么时候播种、什么时候施肥等,都要看季节性的气候变化。在江南农村,人们通过观察不同的鸟类来规划工作,燕子来了做什么,布谷鸟来了做什么。“凤鸟氏,历正也”,历正是古代主管天文历法的官,其余为历正的属官;司分,专司春分、秋分;司至,专司夏至、冬至;司启,专司立春、立夏;司闭,专司立秋、立冬。通过考古发现,人们在良渚文化遗址中发现了关于鸟官的证据—鸟立坛柱图符,但是很可惜,现在原物都被收藏在美国弗利尔美术馆中。后来我们拿着这些文物的图画请自然博物馆的专家鉴定,他们认为这些鸟类刻画十分精细,一看就知道是哪一种鸟类。江南古代的先民,通过对鸟类的极细观察,根据生产的节律、自然的节律来规定官员的职能,管理社会,管理生产。

鸟文化实际上还保存在中国人的现代生活中,譬如生命崇拜。人们结婚生子要送喜蛋、红蛋,大部分节日的食品,除了粽子,基本都是圆的—汤圆、月饼、重阳糕等,这些对圆形的偏好其实都是在稻作生产中,对于稻谷、鸟卵的崇拜开始的。其中可能还保留着太阳崇拜的味道,在从浙江民间文艺工作者多年的搜集整理与实地的调查研究中发现,从宁绍平原一直到太湖流域,还流传着许多鸡(日)的信仰传说及相关的传承图案。有些是名称说法不同而已。浙江定海流传着一则神话《日夜是咋分开的》:

很久以前,抚(没)太阳,也抚月亮。神界有三姐妹,心地交关(十分)善良,很想为人做点好事。帝就把大姐封为太阳神,二姐封为月亮神,小妹妹因太小,暂时没封。太阳神和月亮神受封后,整天不歇息,人们分不出日夜,统辛苦熬。在小妹请求下,帝就封小妹为鸡神。俗语说,“鸡啼五更”,小妹当鸡神后,每天五更定时定点为两个姐姐啼叫,太阳神和月亮神就按鸡神的啼叫,有规有矩地从东边升起,到西边落下。

为什么鸟信仰会和太阳崇拜结合起来?水稻生产对阳光和“农时”的依赖和要求,迫使人们对“日”的朝升夕落,冬短夏长,给予新的关注。日、鸟升飞,其物理性和生物性的巧合,使他们以鸟“度”日,观察鸟候,把握“时”候,祈鸟拜日,混为一体。稻作先民遗址中的鸟形器恐怕也与此相关。历经七八千年历史长河的冲刷,仍然风物依旧。江南水乡民居的屋脊、门檐,以及室内的横梁上,处处可见鸟形饰物,特别是脊吻的鸟形状,如活化石,遗留到今天。它们在坐南的房屋上,一东一西,相向引颈昂首,迎来朝阳,送走落日,以无言的雄姿,向人们昭示悠悠岁月重负下坚韧不屈的古老信念和迷人的风采。

三、中国思想文化中的鸟化观念

接下来,来谈一谈鸟文化在中国思想文化中的影响。其中首先牵涉到的一个问题是,为何后来我们的主流文化是以小麦为主的北方农耕文化。二十世纪八十年代我曾两次去良渚文化遗址实地观察,两山环抱处一个离地五六十米高的小山坡是遗址的中心位置,先民的首领就埋葬在这里,从这里出土的玉器也是整个遗址中价值最高、最精美的。但是考古队员也跟我们说,在他们发掘这处遗址的时候发现,遗址离地表很近,只有十几厘米,上面覆盖了一层淤泥。这意味着,发生在地质史上的海侵曾经淹没了这里。这就使得鸟文化的先民们不得不离开这个地方,向高地前进,发生了南中国稻作区崇奉鸟(日)信仰的帝俊部族为生存西迁,北进,东移,乘桴浮于海的流变。所以《山海经》中帝俊部族的记载在《大荒北经》《大荒东经》《大荒西经》《大荒南经》都出现了,而黄帝和炎帝这样的部落领袖只留在北方,没有到南方来。

《史记·殷本纪》记载了殷文化的祖先契的出生:简狄春三月,和几个女伴到河里沐浴,“食玄鳥卵,降而生商”,生下了契,这一传说就将殷人生命的产生和延续与鸟联系在了一起。这就和浙江奉化地区遗留着吃麻雀可以延绵子孙的习俗一样,七八千年间形式上一直在变化,但内涵没有变。除了契以外,秦始皇的祖先女修,也是“玄鸟陨卵,女修吞之,生子大业”,再看北方的满族人、朝鲜族人,东方的日本人,他们最早的祖先神话中都有鸟的形象、鸟卵形象的影子。因此,可以推测,在四五千年前,江、浙、沪东南沿海地区,已生活着一个有数千年鸟(日)信仰传统的庞大部族联盟。这个联盟的盟主,可能就是传说时代曾赫赫有名、《山海经》中频频提及、后来却突然消失的帝俊。因为地质生态环境的改变,这一部族向外扩散,在各个地方都产生了文化影响,虽然失去了领袖的地位,却将自己的文化融入到了当地部族文化的构建中去。

现代考古证实,四千年前,良渚文化主体在太湖流域突然消失,但与此同时,长江以北,江苏海岸青墩、阜宁陆庄、涟水三里墩、新沂花厅,安徽定远山根等地,以及中原地区的河南龙山文化晚期,陶寺类型文化、四川三星堆、陕西神木、甘肃天水和以后的夏商文化中出现的良渚文化的因素,可以证明良渚文化的主体北迁西移了。此外,远隔千里的岭南石峡文化晚期墓葬中出现了与良渚文化相一致的玉器与陶器,这表明良渚文化的先民也迁徙到了那里。

对此,《山海经》实际上也有记载,原来在南方的,后来到了各个地方去。如东方,《大荒东经》云:

有中容之国,帝俊生中容,中容人食兽、木实,使四鸟:豹、虎、熊、罴。

有司幽之国,帝俊生晏龙,晏龙生司幽,司幽生司士,不妻,思女,不夫。食黍,食兽,是使四鸟。

有白民之国,帝俊生帝鸿,帝鸿生白民,白民销女生,黍食,使四鸟:虎、豹、熊、罴。

有黑齿之国。帝俊生黑齿,姜姓,黍食,使四鸟。

如西方,《大荒西经》云:

有西周之国,姬姓,食谷。有人方耕,名曰叔均。帝俊生后稷,稷降以百谷。稷之地日台玺,生叔均。均是代其父及稷播百谷,始作耕。

如北方,《大荒北经》云:

丘方圆三百里,丘南帝俊竹林在焉,大可为舟。

《海内经》云:

帝俊生禺号,禺号生淫梁,淫梁生番禺,是使为舟。番禺生奚仲,奚仲生吉光,吉光是使以木为车。

我们现在的一些考古发现,几乎可以与《山海经》应和。

中国文化中有一种古老的神仙思想。神仙思想只有中国有,日本人学习了这么多中国文化,却没有学神仙思想,而西方更没有神仙思想。世界上许多民族认为,人死后,灵魂还在,只有中国神仙思想认为,人可以永生,灵魂自然也可以永在,改变的只是形式。仔细阅读中国神话,中国古神话中,没有“死”这个字,只有“化”,变化无穷。为何神仙思想与鸟文化有关?道家的祖师葛洪认为,人修炼得要像鸟一样在天空中自由翱翔,所谓“羽化成仙”。五千年前良渚文化里的“神人兽面”形象中,最重要的特征就是头上的羽冠、身上的羽毛。

越王州勾劍上的鸟形字

中国神仙思想与老庄哲学有密切关系。然而,老庄哲学的学理依据何处?老子《道德经》说“有物混成,先天地生”,其中是否有越地鸡形盘古传说的影子?他说“道生一,一生二,二生三,三生万物”,与神话中盘古垂死化生是不是一模一样?庄子的《逍遥游》讲“扶摇直上九万里”,讲的也是鸟。所以学者孙隆基先生在《中国文化的深层结构》中,认为中国哲学思想中,存在卵生神话的建构,一点都没错。此外还有儒家思想。儒家思想好像和鸟文化没关系,但正如我们刚才提到的,一个是孔子的近祖少昊氏,一个是孔子祭祀时所穿的朝服,记载中,朝服上绣了四只鸟,这正是古帝俊部族鸟文化的遗留。

所以假如真的要认识中国的哲学思想,中国最早的有关“道”的思想,就离不开鸟文化。在长三角古越地区稻作生产萌发、形成、发展的过程中,中国远古先民形成了一种相应的鸟化的生活场景与生活方式,而后形成了对鸟的崇敬思想,即鸟信仰,甚而中国道家、儒家思想中都还有鸟信仰作为其基础。

良渚文化遗址出土的鸟立坛柱图符,原物收藏于美国弗利尔美术馆

本文系作者在新华·知本读书会第七十八期所做演讲,刊发时经作者修订