主流线叠合法在分流河道演化特征分析中的应用

2020-06-07李晓慧

李晓慧

(1.中国石油大学(华东),山东 青岛 266580;2.中国石化华北油气分公司,河南 郑州 450000)

0 引 言

单砂体是指时间单元等时的地层中,垂向上和平面上连续,但与上下砂体间有泥岩或不渗透夹层分隔的砂体。单砂体刻画是油气藏精细描述的重点与难点,通过对储层内部单元要素的解剖与非均质性的描述,可以为剩余油气定量刻画奠定基础。前人基于单砂体尺度开展了大量研究,自1986年砂体构型要素分析技术引入中国以来,形成了“层次分析”、“模式拟合”和“多维互动”砂体解剖思路[1-3],并综合利用现代沉积、野外露头观察、室内室外物理实验及河流数值模拟等研究手段[4-11],提出了多种沉积模式。面对开发不断深入与挖潜的需求,单砂体表征开始逐步向精细化和定量化发展,形成了“单井识别、侧向划界、平面组合”[12-16]为主导的研究方法,在单一砂体的形态、规模、叠置关系等方面有了突破。同时随着高密度地震资料的大量应用,在沉积模式指导下,结合井震结合的手段,利用波幅变化、复波等目的层相关性高的反演体,大大提高了分流河道砂体的识别率[17-20]。

三角洲平原分流河道分支多、迁移快、河道窄,前人较多的研究了分流河道内部结构及边界刻画方法,但对河道叠置关系及动态演化特征的深入研究较少。选取鄂尔多斯盆地大牛地气田大17井区山西组山21层作为研究对象,在单砂体识别与刻画的基础上,利用GR典型曲线特征提出“主流线叠合法”,对主流线迁移摆动规律进行研究,从成因上对多期河道砂体叠置特征进行解释,实现了Miall四级界面储层构型的刻画。

1 单砂体精细描述思路

大牛地气田二叠系下统山西组主体位于三角洲平原环境,分流河道砂体的物质组成受沉积时期水动力和物源性质的共同控制。研究区内分流河道砂泥岩侧向相变迅速,河道规模较小,明确单砂体叠置关系、延伸特征及连通性,是提高单砂体刻画精度的保障,也是提高调整方案及井位部署质量的关键。

单砂体精细描述技术路线:在建立等时地层格架的基础上,利用岩心观察、垂向层序和沉积微相特征等手段,分析取心井沉积微相与对应的测井相响应特征,并以此为指导,进行垂向单砂体识别及期次划分;应用密井网连井对比、水平井实钻对比及小井距连井对比等技术,综合分析单期河道砂体的侧向边界及规模;结合单期分流河道叠置构型与平面展布特征,揭示多期分流河道砂体叠置改造关系及迁移特征,形成了适用于大牛地气田的以“垂向分期、曲线定位、侧向划界、主流线叠合”为核心的单砂体刻画方法与分流河道演化过程重建方法,为井位部署和后期加密调整提供可靠的技术支撑(图1)。

图1 单砂体精细描述技术路线

2 岩心与测井相特征

山西组山21层发育以灰或灰白色为主的砂砾岩、含砾粗砂岩、粗砂岩、中—细砂岩。河道底部常见底砾岩,与泥岩或炭质泥岩突变接触,向上由粗砂岩相过渡为泥岩相;砂岩单层厚度从几十厘米到几米,垂向上相互叠加,砂体内部夹有泥岩、粉砂岩夹层,向上发育有大型交错层理、平行层理等;少见植物化石碎片,代表局部位置沉积稳定,水动力弱。

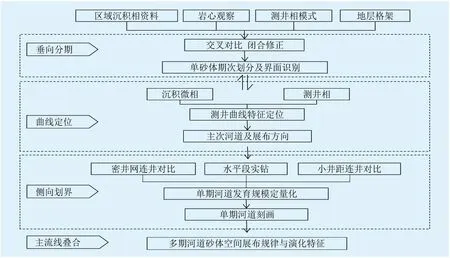

基于山21层三角洲平原沉积环境,对标准井段地层剖面进行沉积微相类型的判别,识别出分流河道、分流间湾、分流间洼地、决口扇等多种沉积微相,建立了岩心相及测井相响应模式(图2),岩心相及测井相是区域单砂体识别及沉积微相分析的基础。

分流河道的砂岩GR曲线呈齿化箱形、微齿箱形及钟形。根据多井测井资料的统计,齿化箱形及微齿箱形是山21层最常见的测井相类型,位于分流河道的中心位置,GR值为25~50 API,GR测井曲线顶部和底部呈突变接触,岩性多为含砾粗砂岩—中砂岩,构成分流河道的主体,齿化的严重程度反映水动力的稳定性及强弱交替的特征(图2a、b)。河道边缘的GR曲线为指状或梳状,砂体与河漫滩呈指状穿插,如图2c的决口扇微相,岩性为细—中砂岩,厚度一般小于2 m,与上下泥岩突变接触。研究区内较少见大型钟形曲线,代表河道的逐渐迁移,水动力变弱,岩性由底部粗砂岩过渡至细砂岩,GR测井曲线值略高于箱形,发育有交错层理、平行层理(图2d)。

图2 山21层典型沉积微相类型

3 储层单砂体期次划分与定量研究

3.1 单砂体垂向期次划分

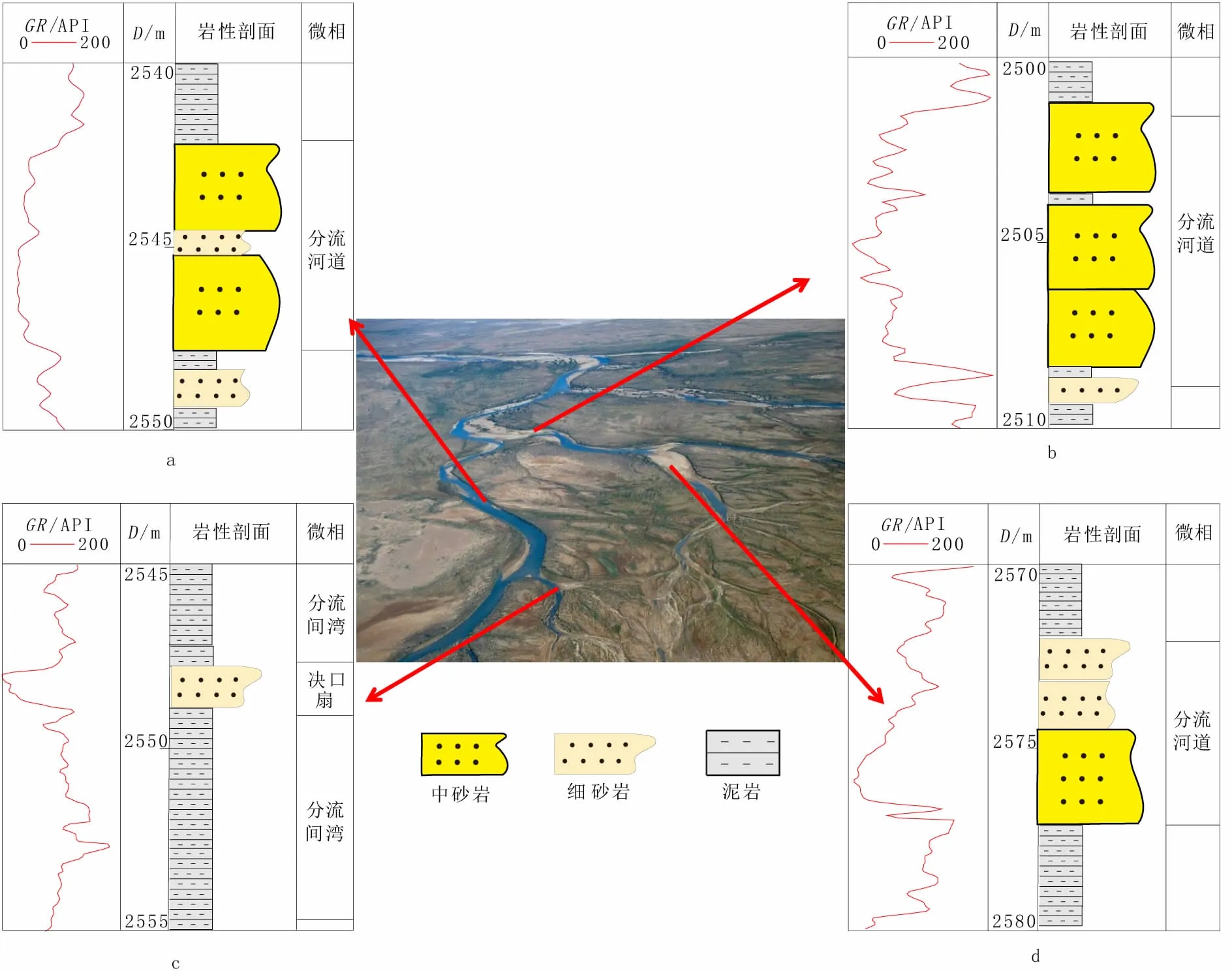

单砂体期次划分采用“垂向分期、侧向划界”的思路,由点到线,识别出目的层共有3种典型界面特征,发育2期单砂体。山21层底部为炭质泥岩或煤层,向上发育2个沉积旋回,泥岩是单期河道结束的标志,从泥岩隔层的识别入手,结合单井内部砂体发育位置及沉积旋回特征,分析单井期次划分的界面。研究区存在3种隔层分布模式:①有明显的泥岩隔层,泥岩厚度一般大于3 m,分隔砂体形成独立的气藏单元,这种模式在全区可以对比追踪,符合该模式的井比例为59%(图3a);②隔层不明显,厚砂中存在的泥质隔层,切叠程度中等,隔层厚度较小,一般为1 m,GR曲线有回返,符合该模式的井比例为23%,可采用旋回韵律特征划分砂层期次(图3b);③多期叠置无隔层,巨厚砂(厚度大于15 m),河道切叠较为严重,界面已难以识别,符合该模式的井比例为18%。

图3 单砂体垂向期次划分

侧向划界是研究单砂体平面展布特征的关键。在连井剖面上,根据泥岩发育特征、砂体高程差异、测井曲线形态及韵律变化特征等,寻找单期河道砂体延伸的边界,主要从4个方面进行综合研究,形成河道砂体期次划分方法:①井间存在不连续的河间砂或废弃河道,是存在单期河道边界最可靠的证据,如图3a所示,由于DPS-209井第2期砂体尖灭,判断在该井附近存在河道边界;②砂体厚度由厚到薄再变厚的过程中,可能存在不同单期河道边界;③同一沉积环境下,在无构造突变地质条件下,同一河道砂体与层面距离应近似,相邻井间的砂体高程差异大,可能存在不同单期河道边界,如图3a中DP63H与DPS-220井第2期砂体砂顶高程差近3 m,可判断2口井不属于同一河道,井间存在河道边界;④测井曲线组合形态、韵律变化较大,可能存在不同单期河道边界。

3.2 同一分流河道的识别

以山西组山21层第1期河道展布为例。研究区构造平缓,大致呈东北高、西南低的地势,物源方向近南北向。对比近井距的连井剖面,结合厚度差异法、等高程法,通过岩性、夹层分布及测井曲线形态的相似性分析,判断所处河道位置及初步河道形态,再利用“串珠法”追踪井间分流河道砂体的同期性。“串珠法”指将GR曲线投至井位图上,统计代表砂体处于河道中部的箱形曲线的单井,非河道中心的砂体不作统计,然后将河道中部的砂体依次连接起来,其延伸轨迹指示了河道的延伸方向。根据同一河道曲线齿化程度、岩性差异及厚度特征,判断主次分流河道及分流间湾,山21层第1期砂层组由4~5条分流河道,由北向南呈条带状分布,并有多级次分流汇合的特点。

3.3 单期河道展布规模的定量化研究

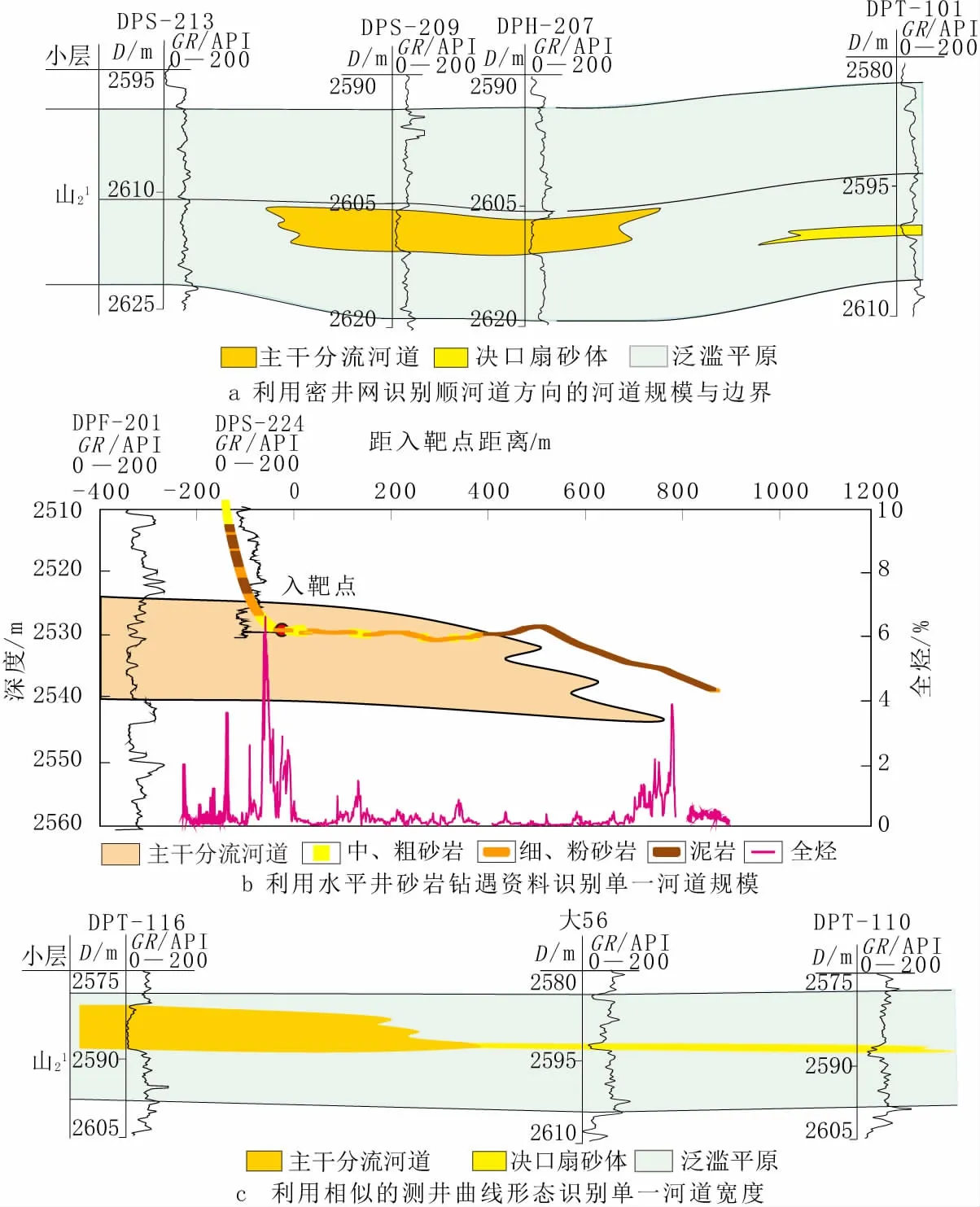

综合应用下述3种方法预测研究区地下井间砂体规模:①对比井网较密处的连井剖面,判断和估计砂体宽度和长度;②应用水平井水平段揭示的沉积微相和砂体剖面上的特征,推算储集层砂体的宽度和长度;③应用GR曲线显示某一段地层中河道砂体垂向上位置和曲线的相似性,辅助判断河道砂体走向和连通性。在研究区存在局部密井网(井距小于150 m),采用方法①进行解剖,其他区域利用垂直河道或顺河道方向的水平井资料及小井距连井对比,从而量化全区单砂体发育规模。

在井区选取井距较小的密井网(图4a),根据DPS-209、DPH-207微齿箱形测井曲线特征,判断2口井位于同一河道的中心部位,河道侧向延伸时出现砂体厚度由厚到薄直至尖灭的过程,可确定在井间存在单一河道边界,河道中心部位砂体厚度约为6 m,结合井距及砂体厚度判断主河道宽度大约为1 100 m。图4b为DPS-224井水平井实钻轨迹,入靶点后向南约408 m,钻遇河道间泥岩,继续向侧下方钻进392 m,钻遇砂岩,DPS-224井向北、井距为263 m处的DPF-201井,箱形砂体厚度约为15 m,根据在横向剖面上砂体厚度的变化趋势判断,河流从中心到边部砂体厚度和物性逐渐变薄、变差,推断河道半幅宽度约为650 m。在井区选取小井距进行连井剖面对比(图4c),DPT-116井水平段沿顺河道方向向南延伸1 300 m,钻遇砂岩长度为1 266 m,砂体连续性好,其导眼段砂体厚度为7 m,测井曲线呈光滑箱形,位于分流河道的中心部位,在侧向向北延伸过程中,距离528 m的邻井大56井河道变窄,曲线呈现决口扇的特征,推断在DPT-116与大56井间存在主河道边界,由此判断主河道半幅宽度约为530 m。结合水平井实钻资料,在研究区绘制大量连井剖面,单期河道宽度约为1 000~1 500 m,厚度约为3~7 m。

图4 单一河道规模的定量识别

4 单砂体的展布及演化特征

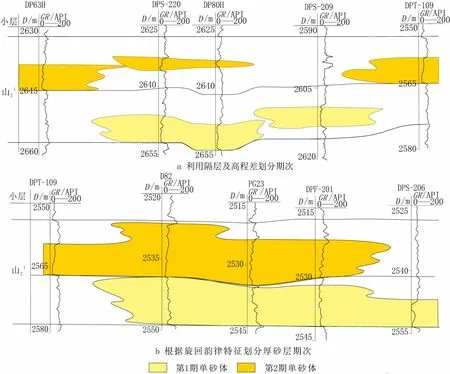

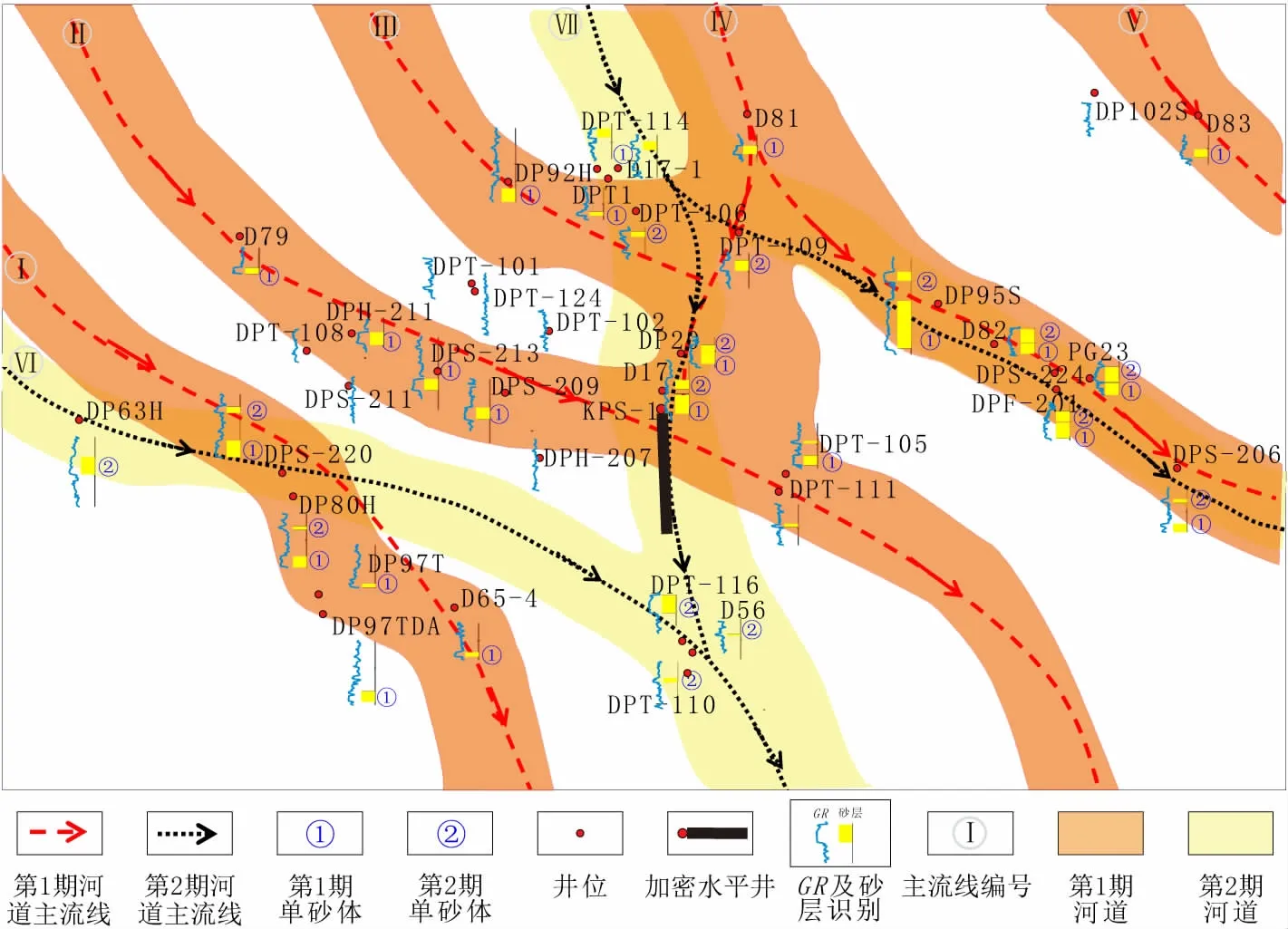

基于“串珠法”的原理及分析结果,提出利用“主流线叠合法”研究多期河道的改造、迁移关系及历史演化过程。主流线是指表示主河道延伸方向的指示线,以单期河道平面展布规律为基础,沿古水流方向将厚度大、GR测井曲线形态为箱形的砂体依次连接起来,将河道主流线提取出来,按时间发育先后顺序叠合在一起,来分析晚期河道对早期河道砂体切叠改造关系,研究主流线平面迁移规律,重建复合河道的沉积演化过程。在山21层内识别出2期单一河道的主流线,主流线在区内表现为自北西向南东延伸,且单期河道带在研究区出现汇聚、分支的特征。

第1期与第2期河道叠置的区域主要分布在研究区的中东部DP20、PG23井及西部DPS-220井,叠置区域砂体富集,但早期砂体较晚期砂体更为发育,反映出河道迁移或消亡的现象。

第1期河道主要发育5条分流河道,在DP20井附近,分支Ⅲ号主流线向西摆动,与Ⅱ号主流线交汇;第2期河道主要发育2条分流河道,Ⅵ号主流线是早期Ⅰ号河道向西迁移的产物,在DPT-116井区与Ⅶ号主流线交汇。总体来看,叠置区集中在研究区的中东部,主流线在2期河道切叠严重,从测井曲线整体来看,叠置区域的2期河道隔层不发育,交汇处河道能量由于碰撞而消减,淘洗能力逐渐变弱,呈现砂体厚度大但齿化较严重的特征,如DP20井区。局部区域可清晰看出,早期河道中心部位的箱形砂体逐渐迁移到达晚期河道的边部,如DPS-206井区,这是造成单井纵向砂体强非均质性的主控因素,早期河道Ⅱ号主流线在迁移过程中逐渐消亡,河道整体规模变小,且在平面上呈现出向西南方向逐渐迁移的演化过程(图5)。

图5 山21层内2期河道主流线分布

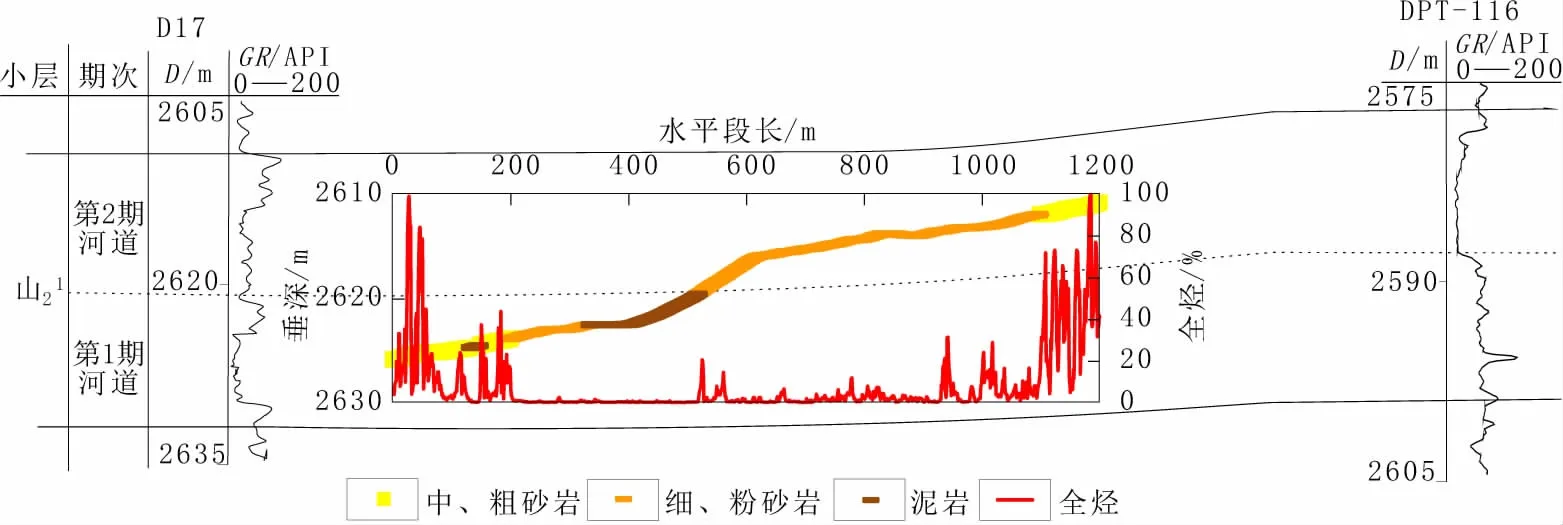

利用多期河道砂体迁移演化与叠置特征的准确刻画,在研究区部署加密水平井KPS-1(图5),该井以D17井第1期箱形砂体为入靶目标,水平段延伸轨迹的设计以2期河道迁移特征为地质导向,第1期砂体逐渐消亡,第2期砂体因Ⅵ、Ⅶ 2条河道的交汇而发育,因此,设计水平段沿第2期河道方向跃层钻进(图6),该井实钻水平段长为1 200 m,砂岩钻遇率达83.42%,含气显示钻遇率达67.67%,较该类储层平均显示钻遇率高4%,试气无阻日产气量达8×104m3/d。井眼轨迹的准确导向,提高了钻井的成功率,也为实现薄窄分流河道储层的有效开发提供了技术指导。

5 研究意义

分流河道曲率变化大、分支多,水动力强弱不一,河道滩坝规模小、形状多样,砂体定量关系复杂,同时由于河道迁移快,造成了滩坝叠置构型复杂。通过对主流线迁移摆动规律的研究,依据区域河道展布方向,并结合测井曲线特征、上下游河道宽度、砂体厚度变化、滩坝形态,判断河道的延伸、分流及并流,进而刻画出沉积骨架,实现从成因机理的角度,明确分流河道宽度、不同位置的滩坝形态、规模、定量比例关系以及内部构型特征等。研究方法不仅可以为多期河道砂体叠置特征进行可靠的解释,还可明确有利储层的分布位置,指导分流河道储层的综合调整,提高油气田采收率。

图6 加密水平井KPS-1水平段实钻效果

6 结 论

(1) 通过岩心观察,识别出研究区分流河道、分流间湾、分流间洼地、决口扇等多种沉积微相,并建立了对应的测井相模型,明确了GR曲线齿化箱形及微齿箱形是山21层砂体最有利的测井相类型。

(2) 单井点处小层级河道纵向接触关系,存在3种模式,分别是有明显的泥岩隔层型、隔层不明显型和多期叠置无隔层型,是单井垂向期次识别的重要标志,结合连井对比,明确山21层砂层组发育2期单砂体。通过密井网、水平井资料及测井曲线形态的解剖,明确单砂体侧向边界,单期河道宽度约为100~1 500 m,厚度约为3~7 m,指导了复合砂体的解剖及单期河道的精确刻画。

(3) 利用主流线叠合法研究主流线迁移摆动规律,分析晚期河道对早期河道的切叠关系,晚期河道规模变小,在平面上呈现出向西南方向逐渐迁移的演化过程,研究结果可为多期河道砂体叠置特征的解释提供依据。