公立医院人力资源三支柱管理体系建立探讨

2020-06-06韩建峰毛慧萍张鸿雁高婧媛

——马 欣 韩建峰 毛慧萍 张鸿雁 高婧媛

1 引言

医院是智力密集型组织,人力资源管理体系建设至关重要。为应对外部环境变化,各公立医院响应党中央号召制定了全新人力资源发展战略,对医院人力资源管理工作提出了新要求。其中增强组织能力建设,支撑医院战略落地成为一项新课题。借鉴企业化运营思路,本研究认为公立医院建设人力资源三支柱管理体系可能是增强组织建设的有效途径,有利于摆脱人力资源管理低效困境,充分发挥人力资源管理价值。虽然沈莉莉[1]提出了医院临床科室引入人力资源业务伙伴的新思路,但改革效果仍有待商榷。由于一线或临床科室专业运行程度极高,一线或临床科室一把手具有较大人事管理权限,人力资源部直接协助其进行管理挑战很大,面对诸多掣肘,人力资源专业水平能否充分发挥仍不明确。基于此,本研究拟立足公立医院人力管理现状,在现有“一正多副”人员配置基础进行制度创新,讨论人力资源业务伙伴引入新途径、新思路,为完善公立医院人力资源管理体系建设建言献策。

2 人力资源三支柱管理体系

1996年起,管理界先后出现以托马斯·斯图尔特、基思·哈蒙兹、拉姆·查兰为代表对人力资源部存在价值的质疑。在回应质疑基础上,密西根大学戴维·尤里奇教授开创性提出人力资源四角色模型[2]:即人力资源管理者应该扮演好战略伙伴、效率专家、变革先锋和员工后盾四大角色。随后,IBM公司基于尤里奇的思想,结合自身实践,提出了人力资源三支柱管理体系。其目的在于通过打造人力资源三支柱管理体系提供组织能力再造,支撑公司战略实现,为企业、客户、投资人和员工等利益相关者提供最大价值[3]。人力资源三支柱管理体系包括专家中心(Center of Expertise,COE)、人力资源业务伙伴(HR Business Partner,HRBP)、人力资源共享交付中心(HR Shared Deliver Center,HRSDC)三部分。专家中心作用在于服务高管和决策层,主要负责人力资源战略制定。专家中心成员需要精通人力资源专业知识和技能,熟悉企业经典实践和案例,在战略、政策、流程等制定上发挥决定作用。人力资源合作伙伴的工作重心则在于利用人力资源管理相关知识和技能辅助一线业务负责人进行团队管理、个人管理。实践强调人力资源业务伙伴应主动深入业务一线,针对业务一线运行实际需求,提供个性化的人力资源服务,帮助业务领导进行组织管理、团队管理和人员管理。共享服务中心则为组织提供标准化、模块化的平台支撑,主要以提供事务性的人力资源服务为主。

以传统人力资源管理中的招聘模块为例[4],在人力资源三支柱管理体系中专家中心负责相关组织招聘原则、流程制定和招聘渠道选择;业务伙伴负责招聘需求细化与发布、招聘组织策划与执行;共享中心负责面试邀请,协助业务伙伴进行面试等工作。再以绩效考核模块为例[4],在人力资源三支柱管理体系中专家中心负责绩效考核方案设计;业务伙伴负责绩效考核方案细化及执行;共享中心负责数据收集及整理相关工作。简言之,专家中心主要负责人力资源顶层设计,共享交付中心负责人力资源事务型操作,人力资源业务伙伴提供一线或业务部门个性化管理协助,三者协同为组织战略落地提供管理支撑。虽然人力资源三支柱管理体系建设有助于组织战略落地,但如何更好地进行本土化应用仍是一项艰巨挑战[7-8]

3 公立医院人力资源管理体系分析

2018年,《关于加强公立医院党的建设工作的意见》正式发布,明确公立医院实行党委领导下的院长负责制。在现行组织架构下,党委、人力资源部、一线或业务科室都会涉及具体人力资源管理职能,三者应各司其职,协同作战。

其中,党委主要负责医院中层及以上级别干部管理工作,包括干部选拔、干部培养、干部聘用、干部考核等重要内容。与此同时,党委也承担领导制定医院人力资源战略和主要政策、流程等,发挥创新用人机制,优化人才成长环境,加强医院文化建设等作用,是医院人力资源管理的中枢。职能划分类似人力资源三支柱管理体系的专家中心。一般来说,医院党委工作人员都政治性强,业务水平较高,具备全局发展意识,能履行好相关职责,充分发挥党的领导作用。

人力资源部门则是医院的重要职能部门,主要负责实施人员招聘、培训、绩效考核、薪酬、员工关系等人力资源具体工作。但由于一线或临床科室专业运营程度极高,人力资源部几乎不能深度参与和指导一线或业务科室运作,存在职能与业务体系脱节的风险,人力资源部真正价值难以充分发挥。另外,由于医院人力资源管理顶层设计工作主要由医院党委领导,导致人力资源部职能定位非常尴尬,名不副实。现实工作开展多以事务型工作内容为主,比如职称评定、薪酬核算、劳动合同管理等。显然,职能划分类似人力资源三支柱管理体系的共享服务中心。

与此同时,一线科室或业务部门是医院的主要用人部门,也是最重要的团队管理、人员管理部门。一线或临床科室业务一把手全权负责团队管理、人才培养等关键工作。尽管在岗位设置上,各业务部门均设立“一正多副”的人员管理配置,但领导分工多以区域、职能大类(教学、科研、医疗)划分为主。整个组织架构仍偏重业务运行,对组织发展支持作用有限。与此同时,一线或临床科室领导普遍临床出身,缺乏专业的管理训练,管理精细化和专业化程度较低,短时间内无法胜任打造高绩效团队要求。职能划分类似难以满足人力资源三支柱管理体系对业务伙伴的工作要求。

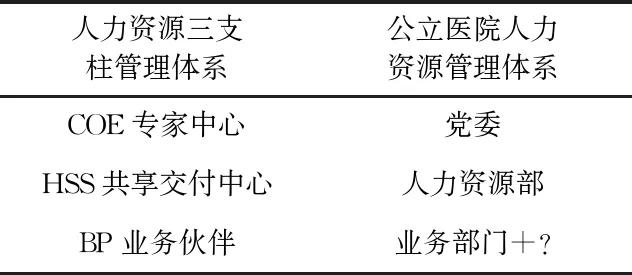

鉴于业务伙伴在人力资源三支柱人力资源管理体系中发挥承上启下的重要作用,本研究认为公立医院实施以人力资源三支柱管理体系为代表的人力资源体系变革的关键就在于一线或临床科室引入人力资源业务伙伴。只有完善业务伙伴相关体系,人力资源三支柱管理体系才能更好发挥相关作用,对医院战略发展起到支撑作用。见表1。

表1公立医院人力资源三支柱管理体系

人力资源三支柱管理体系公立医院人力资源管理体系COE专家中心党委HSS共享交付中心人力资源部BP 业务伙伴业务部门+?

4 人力资源业务伙伴引入实现路径

按人事管理权限归属,人力资源业务伙伴可分为下派型业务伙伴和融入型业务伙伴两类[3]。前者管理权限不在一线或业务部门,后者管理权限在一线或业务部门。

下派型人力资源业务伙伴代表是下派进驻各业务线人力资源管理者和价值观管理者,与业务经理搭档,协同管理员工发展、人才培养等方面的工作,其管理权不在业务部门。沈莉莉[1]提到将人力资源部人员下派到一线或临床部门中从事相关业务伙伴管理工作,也为下派型人力资源业务伙伴。由于一线或临床科室专业运行程度极高,一线或临床科室一把手具有较大人事管理权限,下派型人力资源业务伙伴开展工作会面对很多掣肘,容易引发临床的误解,工作效果往往不佳。

融入型人力资源业务伙伴则是归属一线或业务部门直接领导,协助进行相关人事工作的人员。虽然台湾地区个别医院一线或临床科室设置有管理助理的实践操作,但这些管理助理往往更多从事科室中的人力资源管理事务型工作,不能发挥人力资源业务伙伴本身的价值,无法帮助改进一线或临床科室的组织能力,无法提高团队协作水平。

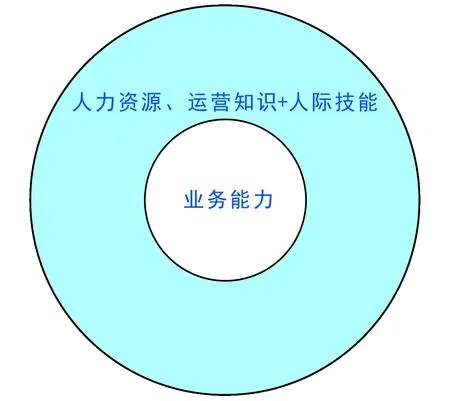

考虑以上两类人力资源合作伙伴工作开展的局限性,本研究提出第三类可能适合医院一线或临床科室引进的人力资源业务伙伴,即发展型人力资源业务伙伴。这类人力资源业务伙伴可在一线或临床科室员工队伍中进行选拔,选拔对象可以是部门副手也可以在一线临床中选择具备行政工作潜力的人员,对之进行开发培养。其主要职责是协助一线或临床主任,共同作用组织管理、员工发展、人才培养等方面的工作。操作中,本研究优先建议在科室副手中进行选拔。之所以在科室副手中选拔,有以下两方面原因:(1)发展型人力资源合作伙伴属于一线科室自己培养的人,值得信赖;(2)经过组织程序选拔的副手临床业务水平过硬,具备深度参与科室运行的潜力,将有助加强一线或临床科室组织能力建设,提高人力资源管理价值。人力资源业务合作伙伴负责的工作可能涉及人力资源管理方方面面,比如建立适合科室发展需要的专业人才梯队;比如进行赋能培训,设置科室人员培养大纲;比如细化行为考核规则,对考核进行监督,防止绩效考核流于形式;再比如协助建立兼具公平性、激励性奖励体系等等。总之,发展型人力资源业务伙伴的作用在于本地化医院人力资源发展战略,制定和执行符合本部门特点的人力资源管理和组织运行体系。与此同时,发展型人力资源业务伙伴工作开展除需要具备较强的业务能力外,还需要具备人力资源管理相关知识和较强的人际交往技能能力(比如谈判、说服、决策),见图1。其相关人力资源知识可以通过正规人力资源训练得到,比如接受完成MBA/EMBA教育,比如接受人力资源资格证书培训等。总之,建议公立医院考虑在一线科室中选拔培养发展型人力资源业务伙伴,满足人力资源体系变革新需要。

图1 发展型人力资源业务伙伴能力素质模型示意图

5 小结

企业化管理是提升医院管理水平的重要方式。在公立医院建立人力资源三支柱管理体系将有利于提升组织能力,支撑战略发展,有利于充分发挥人力资源管理价值。本研究从公立医院人力资源体系现状出发,分析了医院人力资源管理三支柱管理体系建立的关键,讨论了一线或临床科室引入人力资源业务伙伴的必要性,设计了人力资源业务伙伴引入的可行途径。具体来说,为完善人力资源管理体系,公立医院应考虑在一线或临床科室中设置人力资源业务伙伴岗位,使之共同作用组织管理、员工发展、人才培养等方面的工作。