突发公共卫生事件下装配式医疗建筑设计研究★

2020-06-04李瑞益

李瑞益 郭 晶

(西南林业大学,云南 昆明 650224)

“新型冠状病毒肺炎(COVID-2019)”是一种呼吸道传染性疾病,以飞沫和接触传播为主要传播途径。截止到2月18日,新冠状病毒肺炎在全国累计确诊病例为74 675例,包括476家医疗机构,3 387位医务人员受到感染。此次疫情是一次重大突发公共卫生事件,对当前医疗卫生体系应对紧急公共卫生事件的能力提出了重大挑战。作为建筑业转型升级的新型建筑体系——装配式建筑成为疫情中迅速开展的最佳建设方式。装配式建筑分为“预制钢结构”“轻钢结构”“预制集装箱”三大类,火神山医院属于“预制集装箱”类型,以流水线制造完成各模块的建造和内部装修,再运输到施工现场进行安装成型[1]。装配式建筑采取“工厂制造+现场安装”的模式,具备成本低、施工周期短、建造过程可逆等优势,符合绿色建筑设计理念,推动我国建筑设计的研究迈向新的领域。

1 装配式建筑阐释

装配式建筑是将建造对象分解成构件模块单元,将现场的混凝土浇筑、设备安装、电气安装、装修等施工过程提前在工厂的车间中通过预制、组装与安装等手段完成[2]。在施工现场只做安装、连接性质的工作,并将现场工作量降到最低,这不仅有利于减少施工时间、提高工程质量,还有利于提高安全度,并获得最大化的经济和社会效益[3]。应急的医院建设与其他建筑建设的需求不同,需要满足医疗过程中的各种条件,而装配式建筑能够有效缩短建造周期,摆脱传统建筑建设方式对施工场地的要求,快速应对突发公共卫生事件中大量患者的救治工作。新型冠状病毒肺炎疫情中,设计师与建筑工人们在极短时间内完成这项“不可能完成的任务”,创造了中国医疗建筑史上最快建造速度的一大创举。

2 装配式医疗建筑设计案例分析——以武汉火神山医院为例

2.1 项目选址与概况

火神山医院选址于湖北省武汉市蔡甸区,远离人口密集区域,处于市外郊区。总建筑面积3.39万m2,由1号楼与2号楼组成,编设床位1 000张。开设重症监护病区、重症病区、普通病区,设置感染控制、检验、特诊、放射诊断等辅助科室。

2.2 装配式医疗建筑的结构

火神山医院是由多个“预制构件”集装箱组装而成。这是一种装配率极高,涵盖结构、围护、内装和设备管线等系统的构件,集成模块运输到工地进行装配连接即可形成建筑[4]。火神山医院以模块化集装箱的建造形式,主体采用轻钢结构搭建,每间病房使用特殊型钢焊接而成的标准模块化板房。钢结构适用于医疗建筑,有着隔热、防潮、抗菌、抗腐、无甲醛以及耐火等诸多特性,同时具有强大的承载力,可容纳各种医疗设备与医用家具;板房由侧墙板、骨架、地板、背墙板和顶板等模块所构成。平面组合由多个6 m×3 m的模块组成,形成病房、卫生间、缓冲间、医护走廊等不同的功能分区。

2.3 装配式医疗建筑空间的设计亮点

2.3.1“积木化”的应急模块构想

火神山医院由多个如同积木的“预制”模块空间进行现场施工与拼装组合,在较短时间内完成,特别适合突发性卫生事件的临时用房建设。以施工操作的角度,首先场地要进行平整与污水的防渗处理,对主体的钢筋绑扎,基础浇筑后,完成集装箱的拼装,最后医疗设备安装与调试,施工过程所耗费的时间大大缩小;从节能环保的角度,钢结构从加工制造到作业方式都符合绿色环保的要求,不仅节约了大量的资源,还满足应急用房的建设需求。疫情过后,装配式建筑可拆除,也可以对铸造的构件进行二次回收和再使用,轻钢结构的装配式建筑与可持续发展建筑的设计理念一致。

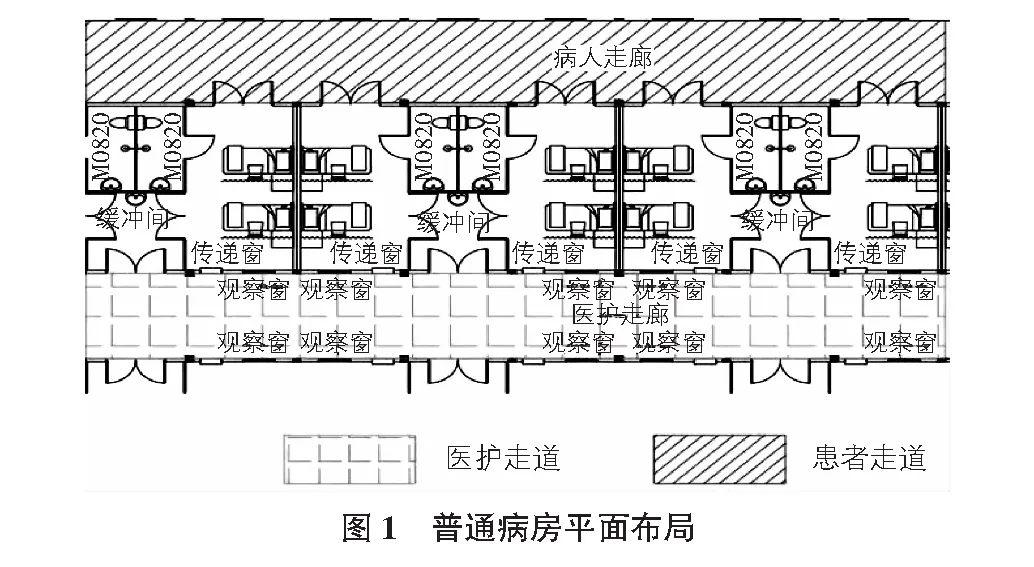

2.3.2平面布局与功能分区科学合理

火神山医院整体布局以“三区两道”的形式呈现,即洁净区、半污染区和污染区。医务人员办公室区域为洁净区,医务人员办公室与病房单元之间的过道走廊为半污染区,患者病房为污染区。“两道”是为医护人员和患者划分的两条专用通道,因此病人通道与医护人员的通道是各自独立、互不交叉的通道,医护人员与病人的流线互不干扰,降低了医护人员与病人之间交叉感染的风险。

2.3.3建筑室内的防疫设计

1)普通病房的室内防疫布局。

医院普通病房由三个模块化的空间组装而成,两间病房为一个单元。病房入口处有一个观察窗和一个传递窗,医护人员透过观察窗可观察病人的身体情况。传递窗设置内、外层玻璃,医护人员从外层玻璃递进药品、食品等物资,经过紫外线消毒后,病房中的病人便可打开内层玻璃取用物资。病人从专用病人通道进入病房,医生从专用医护人员通道进入病房。病房设置了缓冲区,医生在缓冲区可加穿隔离衣、佩戴第二层口罩、防护镜、帽子、手套等防护隔离用品,再进入病房,离开病房之后回到缓冲区脱掉防护隔离用品,并进行洗手和消毒处理。每间病房内都配有医护对讲系统,由一个对讲屏和一个电话机组成,病人按下“呼叫”按钮,方能与医护人员对讲(见图1)。

2)重症加强护理病房的室内防疫布局。

重症加强护理病房(ICU)主要收治重症和危重症患者,为其提供呼吸机支持、心电监测、心肺复苏等服务。医院的ICU约有1 000 m2,分两个区域,每个区域设有14张ICU病床,病床之间相隔1.5 m,病床与病床之间被洁净彩钢板所分隔,主要目的是保证病毒与细菌不外泄,患者之间不会出现交叉传染。ICU是整个传染病医院最重要,也是最危险的区域,设计师在平面布局上把医护休息室与会诊室划为清洁区;治疗室、处置室为半污染区;病房的治疗空间为污染区。各区之间设置缓冲间,维持室内负压,防止空气直接对流,污染其他区域(见图2)。

2.4 装配式建筑设计的不足之处

装配建筑结构虽然具有生产成本低、施工周期短、建造过程可逆等诸多益处,但还有较富足的空间可提高。模块化医疗建筑的集成化程度还有提升的空间,需进一步将模块化建筑的特点与医院的特殊功能要求相结合,最大程度发挥模块化建筑在快速建造应急医院过程中的优势,更好地满足医院建成后投入防治突发性卫生事件等应急工作的需要;其次,建筑造型缺乏圆形、弧形等个性化模块的建设;建筑开窗面积过小,不利于采光和患者观看窗外的景物。设计师在设计过程中必须做到“为情感和生活而设计”。

3 装配式医疗建筑的改进建议

3.1 病房设计建议

病房的设计必须做好“外隔离”与“内隔离”。一方面,保证病毒与细菌不会传播;另一方面,在两张病床中间设置一道类似于屏风的隔离板,采用一种“小卧室隔离单元”进行阻隔,此法被称为“屏风式护理”(screen nursing)。病房内的两位患者便不易交叉传染,也能保护自己的隐私。在条件允许的情况下,尽量使用落地窗,方便病人观看窗外景色,让病人沐浴在阳光中,用自然的方式来增强患者自身的免疫系统,体现空间设计中的人性关怀。

美国的迈阿密河谷医院,属于典型的装配式建筑,病房与卫生间的设计突出了“个性”与“人性”特点。设计师在打破了死板的方形布局的同时,也改变了病人对医院的恐惧。每间病房的平面采用“对折线条”的设计形式,倾斜的角度给予病人更加开阔的视线,让病人尽情观赏室外的美景;色彩的搭配以暖色为主,医疗家居的设置,有着浓厚的亲切感,温馨的色彩激发活力,能给予病人康复的希望[5](见图3)。

3.2 手术室设计建议

手术室应按照“三区两道”的设计原则,将空间分为“三区”,即手术区、辅助区和其他用房;“两道”即指洁净道与准洁净道。病人手术前后,医护人员应进行消毒,从清洁走道进出手术室,这样“清”与“污”分离就可以从根本上降低污染的风险,尽量避免由各种途径带入的病原微生物,降低病菌浓度[6];各种手术设备电源是设备安全应用的基础,工作时这些设备围绕着手术台,医疗设备的线路满地堆积,这样会妨碍医生做手术,应该考虑把一些常用的设备悬挂安装,以减少手术室地面的混乱。

3.3 会诊室设计建议

会诊室在平面布局上,应紧邻医院大厅,方便病人能较便捷地寻找会诊室。会诊室采用T型桌代替方桌,为医生与病人的良好沟通提供保障。会诊室家具在材质方面应体现医疗空间的专属性,比如环保耐用、易清洗、抗磨损。诊室的家具还应该配备储物柜和洗手池,贮存医疗物品和消毒清洁。在医疗建筑设计中,充分考虑实用性和舒适性的诊室环境,可平衡医疗专业度和良好环境体验的关系,满足医患双方的不同需求,让医疗建筑空间更有包容性和生命力。

4 结语

装配式医疗建筑在应对突发性公共事件中起到了至关重要的作用。国内装配式医疗建筑以火神山医院为例,为传统钢筋混凝土的医疗建筑设计的转型提供模范。装配式医疗建筑的防控应从整体到单独的每一间病房进行处理。优化装配建筑节点、用构造和材料相结合的方法合理设置预制外墙板垂直缝、普通病房的“屏风式隔离”、手术室的“三区两道”布局与严格管理体制等等。目前,装配式的医疗建筑建设处于探索阶段,于结构和审美上还有很多的不足,亟需多方专业人员协同合作完善装配式医疗建筑,促进不同学科间的交流合作,为我国装配式医疗建筑设计提供良好的平台,积极推动装配式医疗建筑的多元化发展。