深度研读教材策略一:还原数学知识的本质原理(3)

2020-06-03尹赛坤周佳泉

尹赛坤 周佳泉

【导读】

“图形放大或缩小”的教学内容是西师大版小学数学六年级上册第五单元“图形变换和位置确定”的内容,是在学习了比的意义之后,学习比例和比例尺之前的一个内容。而人教版则安排在六年级下册,学习了比和比例知识后。两个版本的“图形放大或缩小”编排顺序不同,学生学习的着眼点也理应有所不同,但是图形放大与缩小的本质应该是一样的。怎样在学生还没有学习比例尺和比例的情况下去深刻理解图形缩放的本质?这是本节课不能回避的现实问题。

来自昆明市盘龙区园博小学的尹赛坤老师,通过以活动为主的课堂教学形式,带领学生抽丝剥茧,步步深入地理解了图形放大或缩小的本质。

【案例】

课堂实录:

一、直观感知

师:冬日的长江三峡,风景如画,真美!请同学们观察每组中的两张图片相同吗?

生1:第一组两张图片完全一样,第二组图片一张大一张小。

生2:第二组两张图片形状相同,大小不同。

师:也就是我们可以从图片的大小和形状来研究,是吗?

生(齐):是的。

(师板书:大小、形状)

师:请观察两个图形什么变了?什么没变?

生1:小房子形状没变,大小变了。

生2:五边形形状没变,大小变了。

师:变化后的图形与原图做比较,变大的叫放大,变小的叫缩小。

(板书:放大,缩小)

师:这些图片哪些是被放大了,哪些是被缩小了?(课件出示图片)

生1:如果以第一幅为标准,右边两张放大了……

生2:如果以第二幅为标准,左边一张缩小了,右边一张放大了……

师:这么说,需要确定以哪一张为标准。是吗?

生(齐):是的。

师(课件标注“原图”):老师给出标准,你会说了吗?

生1:与原图比较,(1)号被缩小了,(2)号被放大了……

师:这就是我们今天要学习的图形放大或缩小。

师:一个图形放大或缩小时,只能改变什么?不能改变什么?

生:只能改变大小,不能改变形状。

(板书:只能改变大小,不改变形状)

二、探索规律

师:怎样才能保证图形在放大或缩小时,只改变大小,不改变形状?

(生若有所思)

师:电脑课上,我们就放大、缩小过图片,下面这张图片用鼠标要拉哪里才能正确放大?

生1:用鼠标拉图片的角。

师:如果只拉长会怎么样?(动画演示)

生2:图片变扁了。

师:如果只拉宽呢?(动画演示)

生3:图片变瘦了。

师:现在呢?(动画演示“拉对角”)

生3:正确放大。

师:为什么拉对角就能正确放大了?

生1:因为长和宽都同时放大了。

生2:因为长和宽都同时放大了相同的倍数。

师:同意吗?

生(齐):同意!

师:那么现在呢?(拉住对角缩小)

生4:长和宽都同时缩小相同的倍数,所以是正确缩小。

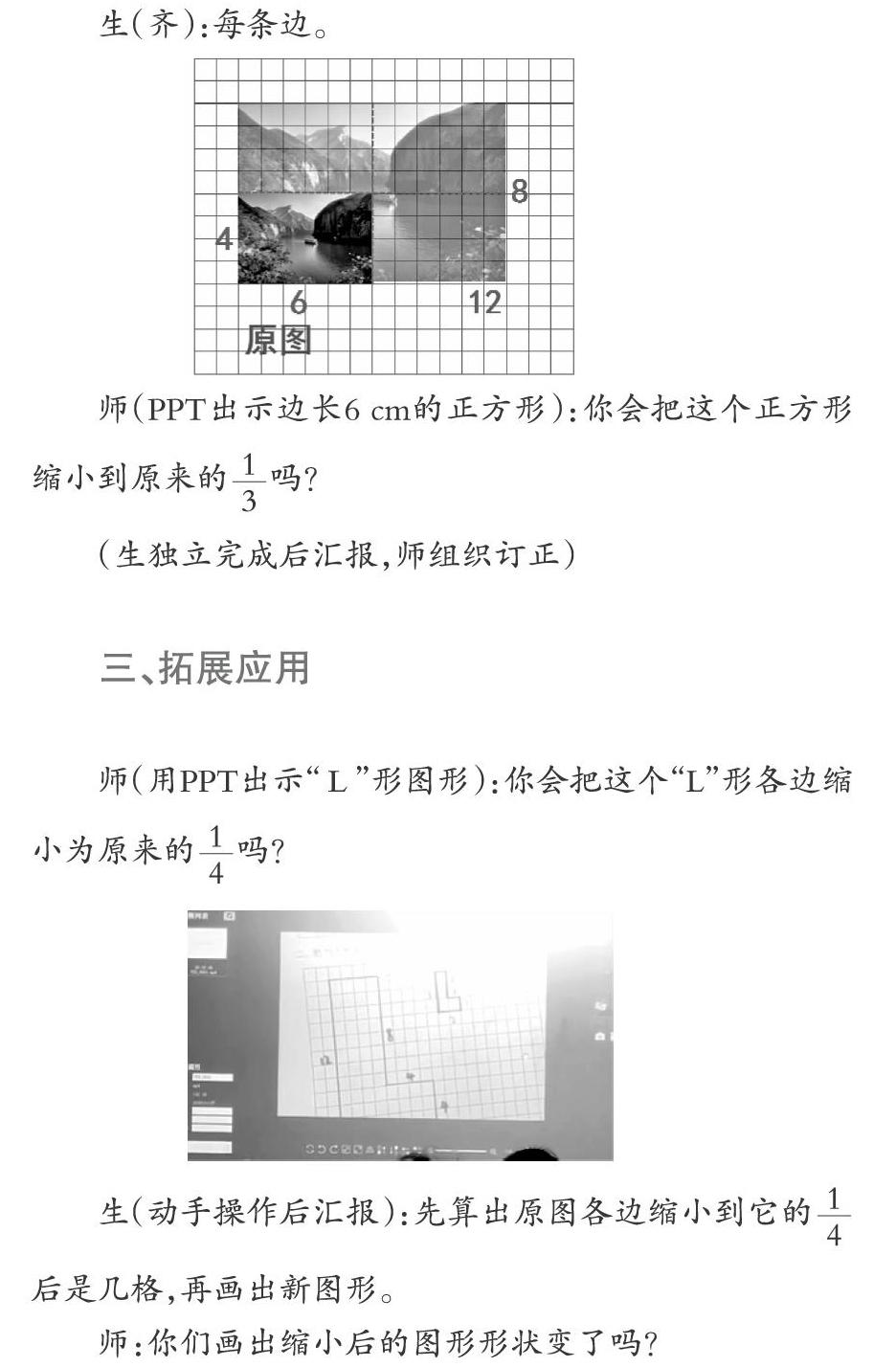

师(用PPT隐去图片的内容,剩下长方形的边框,底下衬方格纸):我们用方格纸帮忙来看一下,图形A、B和原图比较各有什么变化?

生1:图形A与原图比较,放大到了原来的2倍。

师:你说的2倍是指哪里是原来的2倍?

生2:长和宽都是原来的2倍。

师:还有补充吗?

生3:每条边都是原来的2倍。

师:大家同意吗?

生(齐):同意。

师:面积也应该是原来的2倍吧?

生:是!……不是!

师:怎么一会儿是一会儿又不是啊?

生2:面积不是原来的2倍,而是4倍。

师(用PPT演示):是几倍?

生(齐):4倍!

师:所以说,我们把一个图形放大到原来的几倍,指的是哪个部分?

生(齐):每条边。

师(PPT出示边长6 cm的正方形):你会把这个正方形缩小到原来的吗?

(生独立完成后汇报,师组织订正)

三、拓展应用

师(用PPT出示“L”形图形):你会把这个“L”形各边缩小为原来的吗?

生(动手操作后汇报):先算出原图各边缩小到它的后是几格,再画出新图形。

师:你们画出缩小后的图形形状变了吗?

生(齐):没有。

师:除了刚才的方法,你能再想一种更简捷的方法吗?

(生面面相觑)

师:(PPT演示):广告公司做这样“L”形的宣傳展板,是先把原材料做成长方形,然后裁去多余的部分。

你会用这种方法重新把这个图形缩小吗?

(生用第二种方法操作、汇报)

师:这种方法比刚才的方法……

生(齐):快多了。

师:是的。复杂问题往往都是从简单问题变化而来的。我们学过的简单图形有长方形、正方形、三角形等,遇到复杂图形,我们可以请“基本形”帮忙,这样就容易多了。来,试一试!

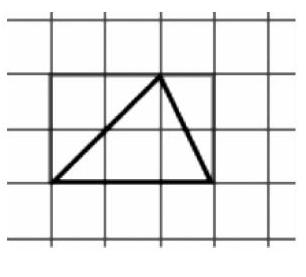

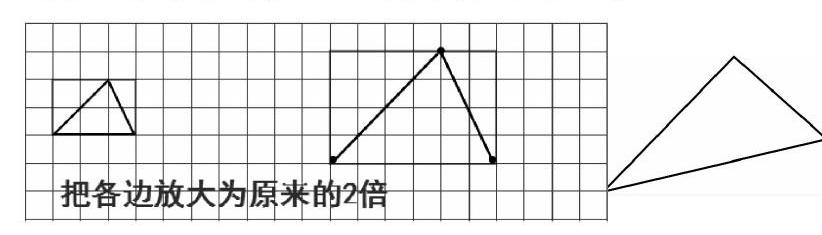

(在方格纸上按要求作图:三角形各边放大到原来的2倍)

(生不知所措)

师:一块长方形木板怎样可以刚好装下这个三角形?

(生画一画,然后小组交流展示)

师:先把这个长方形的各条边扩大到原来2倍,会吗?

生(齐):会!(动手操作)

师:接下来我们在里面画三角形。三个顶点中,哪两个是特别容易确定的?

生:下面两个。

师:不容易确定的是哪一个?

生:上面一个顶点。

师:我们来观察:它原来距离右上角多少格?

生:距离一格。

师:也就是从右上角往左走一格就是原来的顶点,对吧?

生(齐):对!

师:那现在该往左走几格呢?

生(齐):两格。

师:这下问题解决了吧?

生(齐):解决了。

(学生动手操作,画出三角形,然后展示)

师:现在难度又增加了。还会解决吗?

把三角形的各边扩大到原来的3倍。

生(不知所措)。

师:还是先画“外框”啊。

(有一部分学生反应过来了,画出“外框”。其余学生模仿)

……

四、回归生活

师(PPT出示):与原字比较,哪个临摹得更像一些?并说说为什么?

(生完成后汇报):第二个更像一些,它“出界”的笔画更少一些。

师:我们都说中国字是“方块字”。其实,在汉字中,真正的方块字只占10%左右,大部分汉字的外轮廓是梯形、三角形,甚至还有圆形、菱形、五边形等。

五、小结

师:通过今天的学习,来说说你学到了什么?

生1:我明白了图形的放大或缩小是怎么回事了。

生2:我知道了复杂图形的变化可以用简单图形做基础。

【评析】

西师大版的“图形放大或缩小”是撇开比例依托“倍数”来进行学习的。没有了比例尺和比例作为支撑,“怎样在直观形象的活动体验中让学生逐步理解图形放大、缩小的本质?”是这节课必须解决的难题。尹老师通过引导学生观察、比较、操作体验,不但完全掌握了图形放大或缩小的方法,还学以致用,解决了生活中的“难题”。

回顾这节课的学习历程,有以下几点值得我们借鉴与思考:

1.直观感受是深入理解的基础。通过图片的比较,学生很容易直观判断哪些图形是放大了,哪些图形是缩小了。图形的放大和缩小,都是只改变了大小,而没有改变形状。这些浅显的经验,就算是低龄的儿童也能发现,似乎不足为奇。但这却是学习本节课的重要基础。作为六年级的学生来讲,要把他们的生活经验逐步转化为数学能力,把学生的注意力从表象感知逐步引导到对事物内部属性的深刻理解上来。所以,感知部分既是一个不可缺少的环节,但又不是这节课的终极目标。既要激发学生的学习兴趣,又要避免浅尝辄止。对老师熟练驾驭课堂的能力提出了较高的要求。

2.“相似”是图形缩放的本质。放大或缩小以后的图形与原来的图形之间的关系,其实就是“相似图形”。相似图形之间对应边的比值相等,对应边相互平行,相邻两边之间的夹角与原图形相等。这些“专业知识”不可能出现在小学数学课堂教学中,但还是要让学生有所体会。怎么办呢?尹老师通过引导学生比较变换前后的图形,用口语化、儿童化的语言进行了归纳:图形放大或缩小,只是改变了图形的大小,而不改变图形的形状。这样,就把图形缩放的本质——“相似”清楚地表达了出来。所以,变化或缩小后的图形与原图形之间每条边都相似。这就要求我们把一个图形放大或缩小的时候,每条边都放大或缩小相同的倍数。

3.复杂图形其实是简单图形的一部分。简单图形的放大或缩小,对学生来说并不难。但复杂图形的缩放,就具有很大挑战性了。尹老师遵循“大道至简”的原则,在复杂图形的外面加了一个简单图形作为“边框”,通过“边框”的缩放来实现内部复杂图形的缩放,收到了化难为易、化繁为简的教学效果。能把简单问题看得复杂的,是精明;能把复杂问题看得简单的,是高明。以简驭繁,往往事半功倍。

4.生活问题其实是数学问题的外显。汉字结构分析,是正确且美观书写汉字的重要基础。在我们大多数人的印象里,漢字就是方方正正的“方块字”。通过尹老师的这节课“书法诊所”的环节,相信很多学生都恍然大悟了:原来很多汉字都不是标准长方形或正方形的“方块字”,这也正是他们一直不能很好掌握汉字结构的一个重要原因。可见,很多时候数学问题是生活问题的本质,而生活问题则是数学问题的外显。从生活问题中看到数学问题,思维才深邃;从数学问题中还原生活问题,表达才丰富。

不依靠比例知识和生涩的数学术语,也仍然要让学生深刻体验图形放大或缩小的本质,是西师大版“图形放大或缩小”的价值所在。事实证明,只要老师课前深入理解了数学知识的本质,再通过形式丰富、新颖有趣的活动体验,就能带领学生到达胜利的彼岸。