“微改造”的广州起点

2020-05-28张静

张静

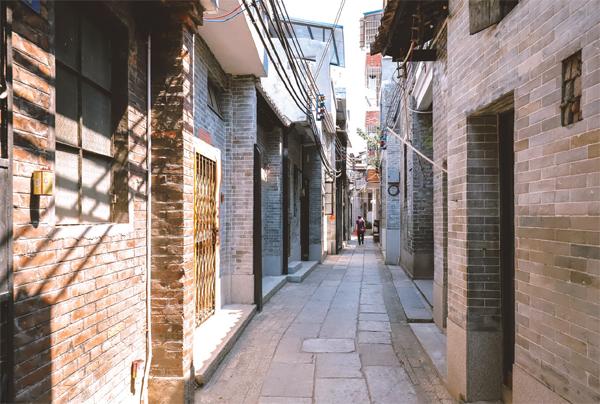

广州永庆坊

墙面斑驳脱落、道路狭窄泥泞,阳台上晾的衣服与电线交错在一起,形成了一幅广州旧城特有的画面。2015年前的永庆坊就是这个样,谁能想到3年后它能迎来习近平总书记的考察,就此成为广州“网红”地标之一。

在广州市城市更新规划研究院院长骆建云这个“老广州”印象里,永庆坊恩宁路一带,曾经和附近的上下九商业步行街形成鲜明的对比,“两面广州,一面先进繁华,一面破旧衰败”。

改变源于2015年“恩宁路永庆坊微改造项目”启动。“微改造”一词从这里出发,将广州近十年的“三旧”(旧城镇、旧厂房、旧村庄)改造工作推上新阶段。

2018年10月24日下午,习近平总书记考察了广州市荔湾区西关历史文化街区永庆坊。他指出,城市规划和建设要高度重视历史文化保护,不急功近利,不大拆大建。要突出地方特色,注重人居环境改善,更多采用微改造這种“绣花”工夫,注重文明传承、文化延续,让城市留下记忆,让人们记住乡愁。

“这是对广州市在城市更新中推进微改造工作成效的充分认可,展现出微改造切实是以提高人民生活水平为目标,也标志着广州在推动营造共建共治共享社会治理格局方面走在了全国前列。”骆建云说,千年商都的老城市正在通过城市更新不断焕发新活力。

城市旧改广州样本

广州城市更新分为两类,一是必要的全面改造、成片重建;二是微改造,即维持现有建设格局基本不变,通过局部拆建、建筑物功能置换、保留修缮等方式,优化区域功能、提升人居环境、激发老城活力。

从改革开放初期市区面积不足50平方公里,到如今的7000余平方公里,广州城镇化进程既为庞大的农村人口进城就业提供了机会,客观上也生成“城市包围农村”,导致“城中村”林立的局面和一系列问题。

城中有村,村中有城,村外现代化,村内脏乱差。城中村内往往采光通风差,缺少公共绿地,道路建设、供水供电、垃圾处理等基础设施不完善,在居住和治安管理上都存在巨大隐患,与广州城市经济、社会空间发展极不协调。

上世纪八九十年代,广州开始在建成区范围进行城市改造,初衷是解决居住需求,后来随着城市经济发展的需要,生产制造型产业向服务型产业转变,对符合经济发展要求的功能性用房需求大增,城市不断拆旧建新,烂尾情况亦不鲜见。

转变发生在2000年,广州《城市总体发展战略规划》首次提出“东进南拓西联北优”战略,之后加入“中调”。“中调战略就是要解决中心城区的功能配置和能级提升问题,中心城区人居环境和配套服务都需要完善。”骆建云说,“对于老城区中某些衰败区域,要促进发展,提供动力和机会,靠之前简单疏解人口和交通的方式已行不通。”

广州申办亚运会成功后的2005年,对整个城市空间进行优化摆上市政府议事日程。

猎德村成为首个整体改造的城中村。改造中引入市场资金,通过政村企合作,在实现区位价值最大化的前提下保留当地历史文化,如宗祠迁建、修缮沿河旧建筑等,尽量保留“乡愁”。

2009年,为了提升低效存量用地的使用效能,原国土资源部与广东省政府签订协议合作共建节约集约用地试点示范省,从政策创新上推动开展针对旧村庄、旧厂区、旧城镇的“三旧”改造试验。

“通过‘三旧改造,打破政府对土地利用的垄断,激发了土地权属人和市场主体参与城市改造的积极性,释放出了存量土地资源的经济活力,改善了人居环境和城市风貌,推动了地区经济的发展。”骆建云说。“政策上的突破为广州进入系统性的城市更新打下了良好基础。”

2014年至今,广东实施的旧改新政拓展了“三旧”改造的内涵与外延。

在2009年至2015年期间完成了包括天河区猎德村、海珠区琶洲村、越秀区杨箕村等城中村的改造,通过对旧厂房存量用地的改造和收储,实现了荔湾区广钢新城和广纸片区、天河区金融城的开发建设,探索了海珠区TIT创意园和太古仓等大批工业遗址的活化利用。

杨箕村改造完成后,居住环境、生活配套都得到明显改善,原来村里的“麻雀学校”变成了拥有700多个学位、有运动场所的正规小学,新增一所幼儿园,小区住宅的租金也上涨了。

微改造价值观

旧村、旧厂的改造相对立竿见影,而旧城改造,难啃的骨头最多。

“广州旧城的房子各种产权混杂,情况的复杂性可能是全国城市老城区里数一数二的。” 华南理工大学建筑学院副院长王世福对《瞭望东方周刊》说。

不搞大拆大建,旧城如何改善?

广州西关文化圈核心区域,沿着恩宁路走,一路看到很多有明显的古罗马装饰、同时也融入清水砖、满洲窗等中国建筑元素的骑楼,这是广州最长、最完整的一段骑楼,也是广州危旧房最集中的区域之一。永庆坊附近就曾有43栋征而未拆的房屋,楼龄大多超过80年,改造前有30栋已严重损坏,部分建筑出现倾塌。

因为是历史文化老街,推倒重建的方案未能通过。

直到2009年,亚运会在广州举办前,王世福团队对恩宁路方案进行了重新设计,转变思路,以保护历史文化为前提,在广州首次提出为老城区做“减量规划”。告别大拆大建,取消部分“开膛破肚”的规划,恢复河涌,保护旧街区肌理,尤其是保护传统骑楼街,要求道路拓宽的红线避让历史文化保护的紫线,这一设计促成荔枝湾涌揭盖复涌工程的实施。

荔枝湾揭盖复涌被业界评价为具有历史里程碑意义的工程,为广州老城城市更新提供了明确的、可操作的微改造思路,此后广州的城市改造中,保护历史街区格局、不搞大拆大建的价值观深入人心。

2011年,荔枝湾规划通过了广州市城市规划主管部门的审批,作为后续永庆坊及恩宁路街区改造更新工作的依据。

广州于2015 年率先成立城市更新局,以“三旧”改造为抓手,推动城市存量空间盘活再利用。

“微改造”模式被明确定义为:在维持现状建设格局基本不变的前提下,通过建筑局部拆建、建筑物功能置换、保留修缮,以及整治改善、保护、活化,完善基础设施等办法实施的更新方式,主要适用于建成区中对城市整体格局影响不大,但现状用地功能与周边发展存在矛盾、用地效率低、人居环境差的地块。

广州市荔湾区泮塘五约社区微改造效果对比图(广州市城市更新规划研究院供图 陈志强/ 摄)

2016年,永庆坊一期改造完成后正式开放。2018年,该项目以“绣花”功夫活化廣州历史名街、让老城市焕发新活力的做法,受到各界高度关注。2019年国庆黄金周,永庆坊二期改造示范区正式开放。

从微改造到共同缔造

2015年,荔湾区政府通过BOT方式引入社会资本进行城市微改造,由企业改造、建设和运营,15年运营期满后交回政府。

值得一提的是,永庆坊的改造逐渐摸索出“共建共治共享”的工作模式以破解城市更新难题。在决策和执行主体上,永庆坊改造经历了由政府一元为主向多元协商的转化。

在第二期恩宁路永庆坊微改造项目启动过程中,首创了“恩宁路历史文化街区共同缔造委员会”作为公众参与议事平台。

25名委员中,居民占比过半,还吸纳了专家顾问、商户代表、媒体代表等。在商讨会上,居民投诉、“挑刺”是家常便饭,“各方把诉求摆出来,在磋商中形成一定程度的共识。”广州万科企业有限公司副总经理喻敏锋说。

共同缔造委员会有效化解了恩宁路改造的诸多矛盾。公共空间增加了,商业味降低了,原居民从反对、不解逐渐转为理解、支持。“平台的搭建也让企业决策时必须考虑居民的利益,三思而后行。”喻敏锋说,通过改造前进行入户访谈,最终方案即便不能说一定是最优,但一定是各方都乐于接受的。

2016年广州启动老旧小区改造,微改造的方式全面铺开。

位于荔湾区荔湾湖公园西北侧的泮塘五约小区在2018年被纳入住房和城乡建设部老旧小区改造试点项目。

在改造过程中建立共同缔造工作坊,居民、高校师生、规划设计单位、社会组织、媒体等多方群体共同参与开放式的工作坊活动,通过参与式设计引导居民表达自己的诉求。

“在此基础上研究通过产业导入推动社区未来的可持续发展机制,最终形成各方普遍接受的运营方案,为政府的决策提供参考依据。”骆建云介绍。

2018年被纳入住房和城乡建设部老旧小区改造试点项目的天河区天河东路德欣小区,在改造时以“1+N+X”组织架构为抓手(“1”社区党总支部,“N”助理网格员,“X”兼职网格员),健全党建引领的多元化治理方式。建立社区党群服务平台,成立建设管理委员会,发动党小组组长、党员、楼栋长、居民代表、志愿者等逐家逐户逐店逐铺宣传发动、调研改造需求、征询意见建议。开设改造专栏,及时发布各类告知书、温馨提示和施工进展,最大限度争取群众支持。最终,小区改造方案表决支持率达98.8%。

广州旧城的房子各种产权混杂,情况的复杂性可能是全国城市老城区里数一数二的。

德欣小区还引入“汇丰社区伙伴计划”与广州市恩派社会组织发展中心等公益单位合作,是广州首个“共建共治共享基金项目”在天河的落地。通过社区公益项目征集和评选的方式,搭建以居民为主体的社区参与、决策及行动平台,培育发展社区品牌的公益项目。

“广州城市更新中的微改造模式在实施过程中与指向社区营造的‘共同缔造理念融合在了一起。”骆建云说,由此改造完成的项目,必然能获得居民的支持。

以粤文化带动名城复兴

改造前的永庆坊“零产业”,而新永庆坊不仅提升了居民的人居环境和生活品质,还注入了新产业,为包括创客空间、文创文展等轻资产产业的引入提供设施配套,促使永庆坊成功吸引了“三雕一彩一绣”博物馆、亮风台AR人工智能公司等文化产业机构入驻。区域的日均人流由改造前的千人级升至万人级,在改善原有社区结构及街区活化上产生的效果十分显著。

年轻人也来了。“之前以为老城区又土又落后,没有科技感、现代感,后来发现这里既保留了广州老西关的味道,也符合现代企业办公的需要。”入住这里的亮风台公司负责人韩磊说。

“我们把原住民的生活方式保留下来,同时又盘活了原来死气沉沉的公房资源。”王世福说。

从无人问津到门庭若市,永庆坊的商铺出租率升至95%,不仅成为文艺青年的聚集之地,也是广州老街坊怀旧的好去处。

“老城更新,就是要激发老城市潜在的人居活力、经济活力和文化活力。”骆建云说,“新时期的城市更新工作不仅是物质空间的改造和提升,更是从城市可持续发展、城市综合竞争力、城市文化内涵的角度进行的拓展,是将整个城市区域的发展定位、产业培育升级、人居环境改善、历史文化保护与传承发展等作为一个综合系统进行研究。”

2019年,广州市委统一部署“三旧”改造,专业批发市场、物流园、村级工业园整治提升违法建设拆除,黑臭水体治理以及“散乱污”企业整治等九项重点工作。在骆建云看来,这是广州为城市转型发展腾出新空间、增加新动能的大手笔,“以城市更新为抓手,去实现可量化的目标,广州在这方面的动作已经越来越流畅。”

2019年2月,《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布,作为大湾区发展核心引擎之一的广州增强综合城市功能,提升公共服务、文化价值、生活条件、环境风貌、城市品质等各方面的整体水平,实现老城市新活力,提高全球竞争力的道路更为明晰。

“广州是粤港澳大湾区的文化枢纽,而这个枢纽的核心就是广州老城。”王世福说,“粤文化是大湾区天然的黏合剂,而广州老城保留着‘最广州的街坊生活和文化,是粤文化的生动载体和天然核心。广州老城也面对建筑环境和公共设施的老旧问题,但城市更新中的文化传承与创新必须置于经济利益之上,在保留、修缮并合理利用传统建筑的基础上,延续、弘扬、彰显新时代的粤文化,助力大湾区共同体走向世界级人文湾区。