增加密度减量施氮和接种根瘤菌对红小豆氮素吸收及产量的影响

2020-05-26张明聪何松榆侯宇佳金喜军张玉先胡国华滕占林

张明聪,何松榆,侯宇佳,金喜军,张玉先*,胡国华,滕占林

(1.黑龙江八一农垦大学农学院,黑龙江 大庆 163319;2.桦南县农业科学技术推广中心,黑龙江 佳木斯 154400)

增加种植密度是红小豆高产的关键措施之一,但增加种植密度会削弱营养器官的光合活性[1],抑制营养元素特别是氮素的吸收,最终降低了氮素的利用效率[2-3],限制红小豆产量潜力的发挥[4]。大量研究表明,氮素积累对植株籽粒建成有重要促进作用[5-6],而籽粒中累积的氮素取决于植株吸收的氮素,又与氮向籽粒中的转运量有密切关系[7]。现阶段黑龙江省红小豆生产中肥料投入一般均是基肥一次性施入,未充分考虑后期红小豆对养分的需求及根瘤固氮的效果。有研究表明,大豆鼓粒期[3]和花生结荚期[8]吸收的氮素不能满足籽粒需求时作物产量下降,而大豆鼓粒期和花生结荚期单株氮素累积量增加时,作物籽粒产量增加;而将红小豆全部氮肥作基肥一次性施用时,往往会使作物生育前期氮素供给过剩,营养生长过旺,使后期氮素和光合产物供应不足,造成作物减产[1]。刘元英课题组[9-10]经过多年在大豆施肥方面的研究指出,基肥施用一定的氮肥,生育后期追施适宜氮肥的施肥方式能满足较高密度条件下作物前期的氮素需求,又能提高生育后期对氮的供应能力,进而提高籽粒产量。在水稻研究方面也证明[11-12],适当的氮素后移有助于提高增密度条件下水稻生育后期氮素的积累量,提高氮素的同化转运效率,提高水稻产量。在玉米研究中[13]认为花后氮素吸收量对于籽粒增产的贡献大于花前。但红小豆生育后期氮素吸收效率与作物产量间的关系有待进一步研究。

豆科作物氮素主要来源于土壤、肥料和根瘤固氮,其中根瘤固氮量占豆科作物氮素吸收量的50%以上[14]。目前红小豆氮素利用率普遍较低[4],施入的氮素大部分以地表径流、氨挥发和氮淋溶等形式流失,造成温室效应和土壤酸化等一系列生态环境问题。因此,为了减缓氮肥对生态环境的影响,能否在增密条件下通过根瘤菌拌种的方式降低红小豆施氮量,使红小豆的营养生长控制在适宜水平,增加花荚期氮素积累量,提高轮作条件下红小豆的产量,国内外科学家关于豆科作物减量施氮方面的研究多在大豆和花生等作物上,关于红小豆通过接种根瘤菌减量施氮的相关研究报道较少。本研究以当地主栽品种“珍珠红”为试验材料,采用裂区试验设计,以2个完整轮作周期红小豆为研究对象,设置2种种植密度和3种种植方式,重点分析了增加密度减量施氮和接种根瘤菌对红小豆氮素吸收、氮素转运和产量的影响,以期为黑龙江省种植业调整和红小豆高产、稳产、优质及合理密植、科学施肥提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试红小豆品种:珍珠红。

供试肥料:尿素(N 46%)、重过磷酸钙(P2O546%)、氯化钾(K2O 60%)。

供试土壤:栗钙土,土壤肥力中等,有机质含量16.1 g·kg-1,全氮0.30 g·kg-1,碱解氮157.6 mg·kg-1, 有 效 磷 15.5 mg·kg-1, 速 效 钾114.3 mg·kg-1,pH 值 7.01。

1.2 试验设计

试验在黑龙江省和平牧场科技园区玉米-红小豆长期定位试验田进行,定位试验于2015年开始,实施玉米(2015)-红小豆(2016)-玉米(2017)-红小豆(2018)长期轮作。红小豆种植年份采用裂区设计,密度为主区,种植方式为副区,采用随机区组排列,每个处理3次重复。设置2个种植密度:M1(21万株·hm-2)和M2(28万株·hm-2);3个种植方式:F1(当地常规模式:基肥一次性施用N 40 kg·hm-2,不接种根瘤菌),F2(基肥施N 10 kg·hm-2+初花期施N 10 kg·hm-2+不接种根瘤菌)和F3(基肥施N 10 kg·hm-2+初花期施N 10 kg·hm-2+根瘤菌拌种),共6个处理。拌种处理采用东北农业大学提供的根瘤菌为Rhizobium leguminosarum biovarviciae USDA6,配置 YMA(Yeast Morphology Agar)[15]固体培养基和液体培养基,放置3 d,无杂菌生长,将保存于-80℃的菌株涂布于YMA固体培养基上,28℃下培养一周,将菌落接种于YMA液体培养基,在摇床上培养至菌液 OD600值达到 0.8~1.0 后(根瘤菌数量约为109CFU/mL),将红小豆种子放入根瘤菌菌液中浸泡20 min,浸泡过程中搅拌种子,保证拌种均匀,而后在室内条件下晾晒约30 min后播种。各处理基肥施用磷(P2O5)100 kg·hm-2,钾(K2O)45 kg·hm-2。采用垄上双行精量点播栽培方式,每小区8垄,垄宽0.70 cm,8 m行长,小区面积44.8 m2。玉米茬口为当地常规栽培模式。

1.3 测定项目与方法

2018年分别于红小豆花荚期、鼓粒期、鼓粒满期、收获期取样,每小区从1 m2垄上选取有代表性的6 株,将植株按叶、叶柄、茎、荚果分开,清洗干净,各器官于105℃杀青30 min,70℃烘干至恒重,测定干物重后粉碎,经H2SO4-H2O2消煮后用德国生产的AA3 连续流动分析仪测定N素含量。

花荚期取样后,每小区选取有代表性的4株,在叶片和叶柄上进行标记,从鼓粒满期至收获期每隔3 d收集一次有标记的脱落的叶片和叶柄,用于计算氮转运贡献率和氮同化贡献率。在收获期每小区取2 m2考种测产。

1.4 计算公式

氮素积累量(NA)= 器官的干物重×氮素含量

阶段积累量(NAS)= 本生育时期的氮积累量-前生育时期氮积累量

氮素转运量(NT)= 花荚期营养器官氮素积累量-成熟期营养器官氮素积累量

氮素转运贡献率(CNT)= 氮素转运量/成熟期籽粒氮素积累量×100%

氮素同化量(NA)= 成熟期籽粒氮素积累量-氮素转运量

氮素同化贡献率(CNA)=氮素同化量/成熟期籽粒氮素积累量×100%1.5 数据分析

用Excel 2013进行原始数据的处理,用Origin 2018制图,用SPSS 20.0数据处理软件进行相关分析。

2 结果与分析

2.1 增加密度减量施氮和接种根瘤菌对红小豆各器官含氮量的影响

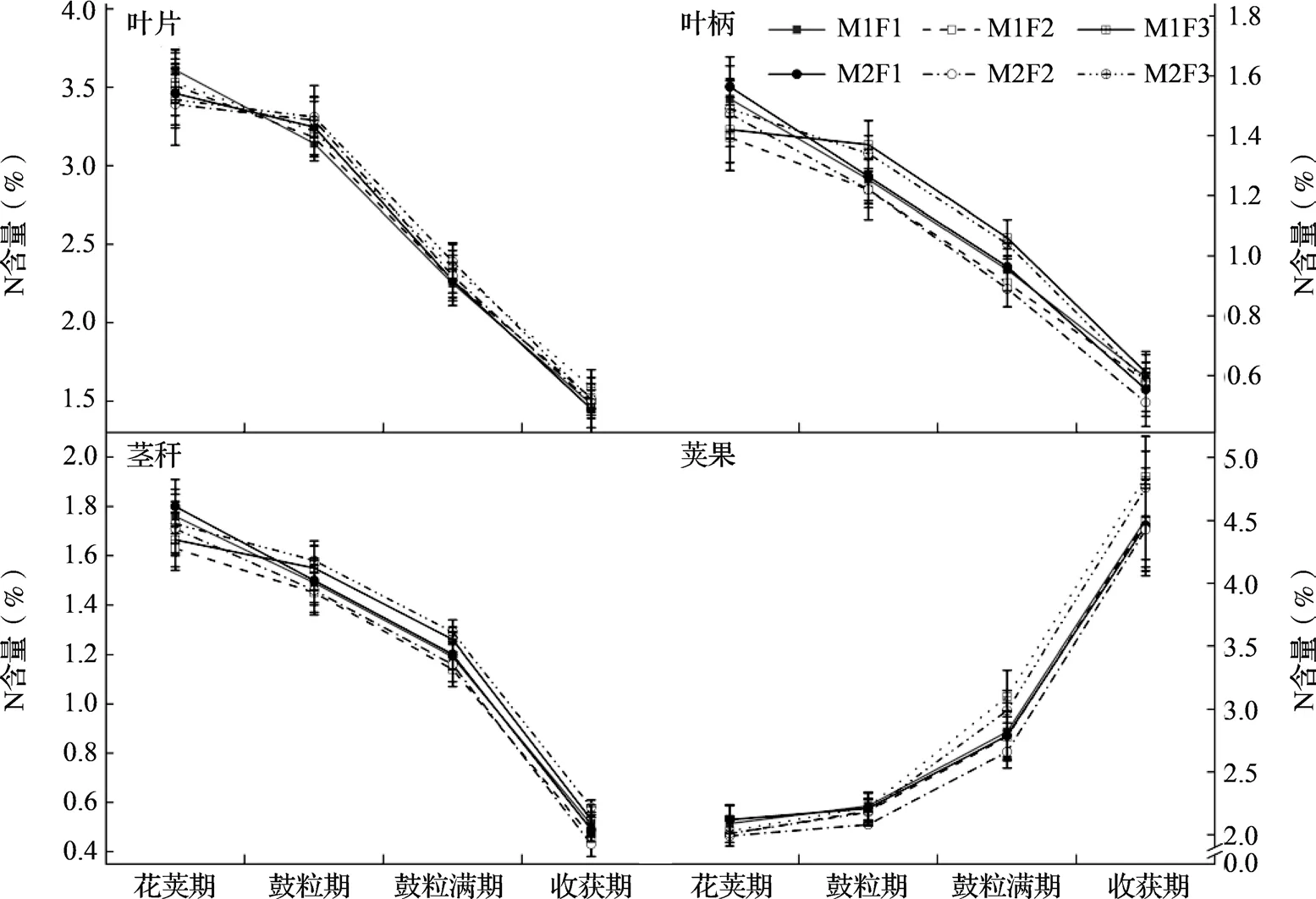

由叶片氮含量变化图可知,不同密度对叶片含氮量的影响无明显规律。相同密度条件下,花荚期F1处理的叶片含氮量均高于F2处理;鼓粒期之后,F2处理的叶片含氮量与F1处理无显著差别,而F3处理均高于F1处理,其中鼓粒满期M1F3和M2F3较M1F1和M2F1分别增加4.44%和5.29%(P<0.05)。叶柄和茎秆含氮量表现出相同的变化趋势(图1)。相同密度条件下,花荚期F1处理的叶柄和茎秆含氮量均高于其他处理(P<0.05);鼓粒期之后,F2处理叶柄和茎秆含氮量低于F1处理,但未达显著水平;而F3处理在鼓粒期后显著高于F1处理,其中鼓粒满期M1F3和M2F3较M1F1和M2F1叶柄和茎秆分别增加11.2%和7.94%、5.88%和7.50%(P<0.05)。表明减1/2氮肥处理并未降低营养器官含氮量,而根瘤菌拌种处理能够显著提高鼓粒期后的叶片含氮量,延缓生育后期的叶片衰老程度。

图1 增加密度减量施氮和接种根瘤菌对红小豆各器官含氮量的影响

从荚果的含氮量可以看出,相同施肥条件下,鼓粒期前F1处理的荚果含氮量为各处理最高,鼓粒满期和收获期F3处理高于其他处理,F2处理荚果含氮量最低,但鼓粒期和鼓粒满期与F1相比差别不显著。收获期21万株·hm-2处理荚果含氮量高于其他密度。

2.2 增加密度减量施氮和接种根瘤菌对红小豆植株氮素积累量的影响

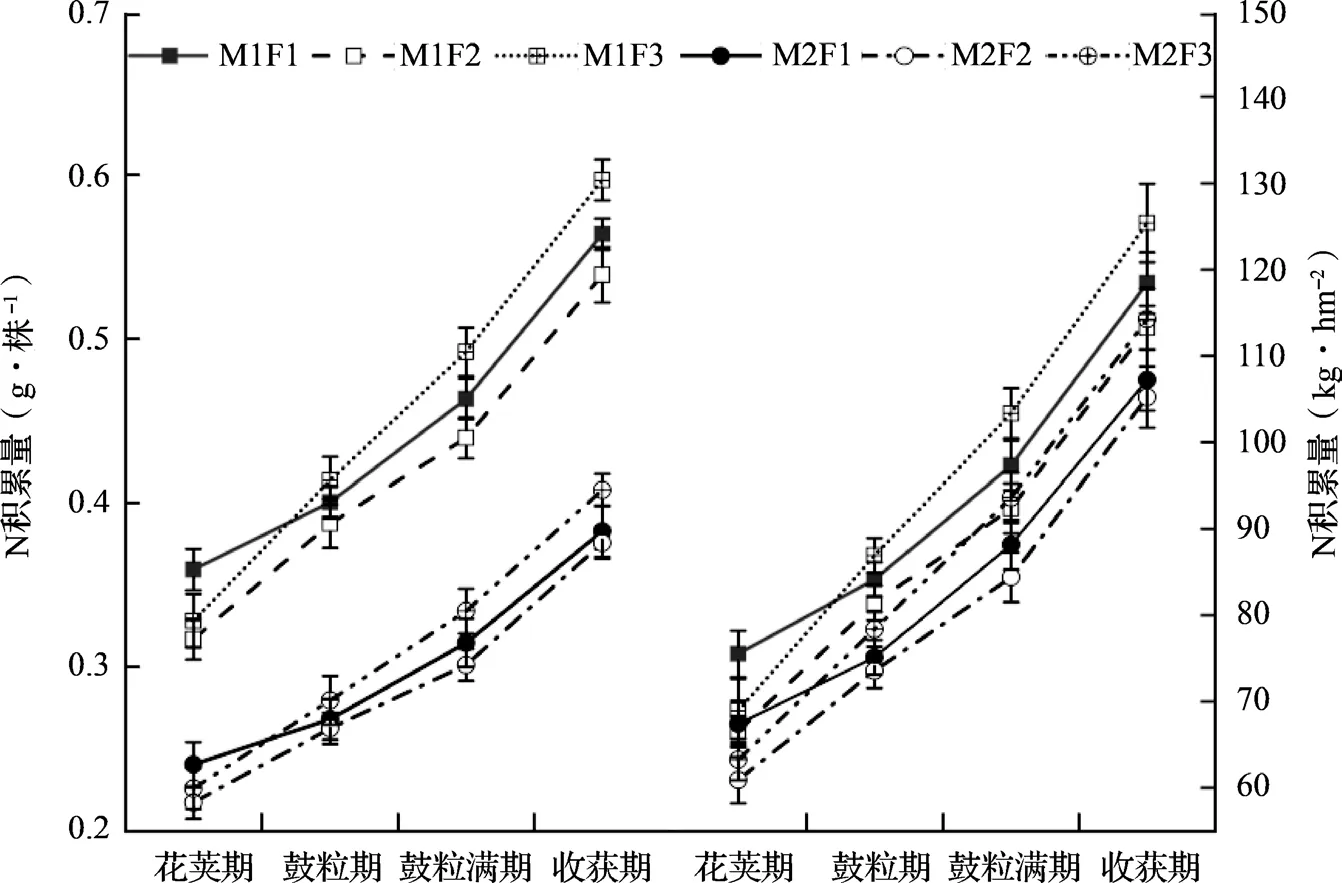

单株氮积累量表明植株个体的发育程度。如图2可知,相同施肥条件下,各处理均表现出随密度的增加单株氮积累量呈下降趋势,差异达到5%的显著水平。相同密度条件下,花荚期均表现F1处理高于分次施肥处理(F2和F3);花荚期后F3处理显著增加,鼓粒期高于F1处理,但未达到5%显著水平,鼓粒满期和收获期M1F3较M1F1分别增加9.28%和6.59%(P<0.05),收获期M2F3较M2F1增加5.61%(P<0.05);而收获期F2处理较F1处理略低,但差异不显著。说明减施氮1/2处理既能保证红小豆前期生长的氮素供应,又能满足籽粒充实期对氮素较高的需求。单位面积氮积累量表征植株群体的吸氮能力。相同施肥条件下,氮积累量表现为21万株·hm-2(M1)密度高于28万株·hm-2(M2),其中,鼓粒满期和收获期M1F1与M2F1、M1F2与M2F2、M1F3和M2F3相 比 分别降低5.98%和12.33%、5.59%和9.54%、11.69%和 13.37%(P<0.05)。

2.3 增加密度减量施氮和接种根瘤菌对红小豆植株阶段积累量的影响

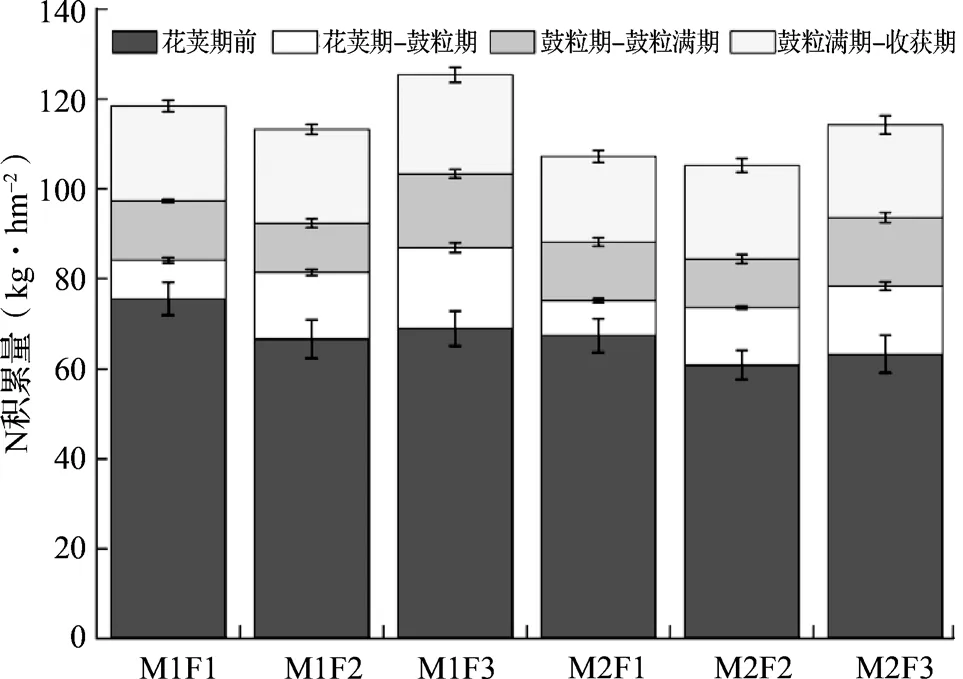

由图3可知,相同密度条件下,花荚期前氮积累量均表现为F1处理大于其它处理;而F2和F3初花期追氮后表现为花荚期-鼓粒期氮素积累量显著增加,其中M1F3和M2F3氮积累量较M1F2和M2F2处理分别增加21.3%和19.2%(P<0.05),鼓粒期-鼓粒满期和鼓粒满期-收获期表现为F3处理阶段积累量最高,较M1F1和M2F1相比,M1F3和M2F3分 别 增 加24.5%和4.31%、16.8%和8.34%(P<0.05),而F2处理在鼓粒满期-收获期与F1处理相比未达到显著水平,表明减氮施用处理可以显著增加鼓粒期后各阶段氮素积累量。相同施肥条件下,各时期氮素阶段积累量均表现为21万株·hm-2(M1)氮素积累量高于28万株·hm-2(M2),其中M2F3处理与M1F1相比,降低3.67%,未达5%显著水平,说明适宜的氮素调控有助于提高增密下的氮素积累总量,利于产量的提高。

图2 增加密度减量施氮和接种根瘤菌对红小豆植株氮素积累量的影响

图3 增加密度减量施氮和接种根瘤菌对红小豆植株阶段积累量的影响

表1 增加密度减量施氮和接种根瘤菌对红小豆植株氮素运转的影响

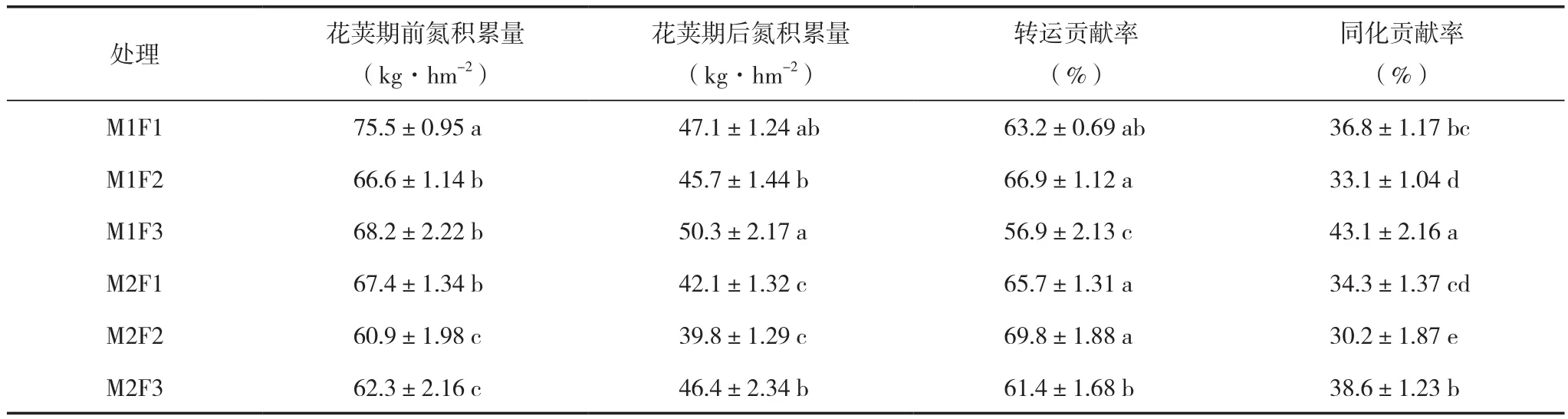

2.4 增加密度减量施氮和接种根瘤菌对红小豆植株氮素运转的影响

氮转运贡献率是籽粒中来源于营养器官中氮转运的比例,同化贡献率是生育后期增加的氮占籽粒氮的比例。由表1可知,相同施肥条件下,花荚期后氮积累量和同化贡献率均表现为21万株·hm-2最高,其中,M1F1、M1F2、M1F3同化贡献率较M2F1、M2F2、M2F3分别增加7.29%、9.60%、11.7%(P<0.05),而当密度增加到28万株·hm-2(M2),M2F3同化贡献率与M1F1相比无显著差别,说明适宜的氮肥管理方式可以缓解密度增加对植株生育后期氮素的影响,促进养分的同化转移,满足鼓粒期间籽粒对氮素的需求,减缓因营养器官氮向籽粒过度转运导致的衰老,提高氮同化能力,利于籽粒产量的提高。由表1还可看出,转运贡献率并不随着花荚期前氮积累量的增加而增加,但同化贡献率却随着花荚期后氮积累量的增加而增加。相同密度条件下,F3处理的同化贡献率显著大于F1和F2处理。

2.5 增加密度减量施氮和接种根瘤菌对红小豆产量的影响

由表2可知,相同施肥条件下,密度从21万株·hm-2增加至28万株·hm-2时,单位面积粒数和产量随着密度的增加而降低,21万株·hm-2比28万 株·hm-2增 产4.24% ~ 8.72%(P<0.05)。在相同密度条件下,F3处理的产量为各处理最高,密度为21万株·hm-2条件下,与F2相比增加4.43%(P<0.05),但与F1相比未达显著水平;密度增至28万株·hm-2时,F3处理产量较F1和F2相比分别增加4.63%和8.92%(P<0.05),而F1和F2处理之间未达显著水平。

表2 增加密度减量施氮和接种根瘤菌对红小豆产量的影响

3 讨论

豆科作物与根瘤形成固氮体系,通过固氮作用提供植株氮素[16]。据报道,大豆[17]和花生[18]等作物进行根瘤菌接种后,产量明显提高。本研究表明相同施氮水平下接种根瘤菌处理(F3)与未接种根瘤菌处理(F2)相比红小豆单株粒数和产量显著提高。表明接种根瘤菌处理提高红小豆植株固氮水平,从而促进植株群体形态建成,利于产量提高。

根瘤固氮对豆科作物的氮素营养至关重要,据报道豆科作物生长发育所需氮素50%以上来自于根瘤固氮[14]。红小豆是豆科作物,幼苗期需氮量少,结荚鼓粒期需氮量多,而开花后根瘤固氮作用逐渐增强,在结荚初期红小豆根瘤固氮能力达到高峰。在大豆和花生[19-21]等油料作物上已证实作物氮肥全部基施增产效果较差,而花荚期追氮增产效果较好。本研究中F2处理施用50%常规施氮量,于基肥和初花期各施用总氮肥的50%,在花荚期,营养器官含氮量和氮素积累量均表现为显著低于F1处理,而鼓粒期后F2营养器官含氮量、氮素积累量和产量略低于F1处理,但均未达到显著水平,而F3处理(施用50%常规施氮量,于基肥和初花期各施用总氮肥的50%+接种根瘤菌)在鼓粒满期后营养器官氮素含量、植株氮素积累量和产量显著高于F1处理,这与其他作物提出的分次施肥有利于作物增产和氮素高效利用的研究结果相一致[22-23],其主要原因是,分次施肥减少淋洗和反硝化途径造成的氮素损失,提高氮素利用效率,降低基肥施用量,防止植株营养生长过旺,初花期追氮可为植株生殖生长提供足够的氮素,延缓植株衰老。

大量报道已证实,基肥施用适量“启动氮”可促进根瘤菌固氮能力增强,后期追氮可促进植株营养器官氮素积累[24-25]。本研究将施氮量降至传统氮肥施用量的50%,并于基肥和初花期各施50%,通过2个轮作周期后对红小豆产量进行分析表明,降低氮素用量对红小豆氮素转运和产量有所降低,但接种根瘤菌后可显著提高红小豆产量。本文中减量分次施氮+接种根瘤菌(F3)处理在鼓粒期-鼓粒满期和鼓粒满期-收获期阶段氮素积累量为各处理最高,同样证实Peng等[12]合理分次施氮延缓植株衰老和闫艳红等[27]根瘤固氮可显著提高植株氮素积累量的结论。因此,本试验条件下,合理的氮素管理和种植方式在保证红小豆营养生长氮素需求下,适当增加初花期的氮素供应,进而达到红小豆高产和氮高效的目的。

前人研究表明,籽粒中的氮素一部分来源于生殖器官发育前吸收并贮存在营养器官中,生殖器官发育后转移到籽粒中,另一部分来源于生殖器官发育后植株的吸收[27]。大量研究已在大豆、玉米和小麦等作物上证实,生殖器官发育后氮素的同化贡献率是决定作物产量高低的关键时期[24,28-29]。而关于红小豆生育后期氮素积累量与产量间是否也有相类似的关系,目前还未见报道。由于红小豆营养生长和生殖生长并进时间较长,笔者对花荚期前和花荚期后植株转运与同化贡献率进行了分析,结果表明,相同密度条件下,F3处理与F1相比,籽粒产量显著增加,说明籽粒中来源于营养器官中氮转运的比例低,而来源于后期同化量的比例较高,证实后期施氮对籽粒中养分积累影响显著。

提高种植密度是现代农业生产中提高作物单产的重要措施之一[30]。然而增加密度在提高群体产量的同时往往导致株间对光、肥、水的竞争,使植株各器官养分吸收和分配均受到限制,单株产量降低[31]。前人研究认为作物本身的自我调节功能在一定程度上弥补密度改变对群体造成的不良影响[32-33],但施肥对红小豆群体结构的调节及氮素吸收规律方面的研究鲜有报道。本试验结果表明,28万株·hm-2的F3处理花荚期氮素积累量、同化贡献率、鼓粒满期和收获期植株总积累量均较低密度21万株·hm-2的F1处理高(P<0.05)。说明在较高密度下,减氮分次施肥与根瘤菌接种处理优化了红小豆生育后期氮素营养状况,弥补了由于密度增加产生的个体生长弱化现象,加强群体功能,促进了红小豆植株群体生育后期对氮素吸收和累积。这与朱元刚等[5]对小麦研究花前氮素转移量是成熟期籽粒氮素的主要来源之一,但营养器官氮素花后有效再分配对调控氮养分有显著效应结果相一致。表明F3处理显著提高了红小豆花荚期后同化贡献率和再分配能力,减少营养器官氮素残留,利于氮素利用率的提高。

4 结论

2个玉米-红小豆轮作周期试验结果表明,相同密度条件下,基肥施N 10 kg·hm-2+初花期施N 10 kg·hm-2+根瘤菌拌种(F3)处理满足了红小豆花荚期后对养分的需求,形成健壮群体,保障花荚期前适宜氮素转运吸收量的同时,提高了红小豆花荚期氮素同化积累量和贡献率,提高红小豆产量。相同种植模式下,密度从21万株·hm-2增加到28万株·hm-2时,花荚期后氮素积累量、氮素同化贡献率、鼓粒期-鼓粒满期氮素阶段积累量和产量均随着密度的增加而降低,产量表现为21万株·hm-2F3处理最高。