增施有机肥改善黑土物理特性与促进玉米根系生长的效果

2020-05-26槐圣昌刘玲玲汝甲荣闫志浩王瑾瑜王士超邢婷婷武红亮卢昌艾孙继英

槐圣昌,刘玲玲,汝甲荣,闫志浩,王瑾瑜,王士超,邢婷婷,武红亮,卢昌艾*,孙继英*

(1.中国农业科学院农业资源与农业区划研究所/耕地培育技术国家工程实验室/中国农业科学院土壤质量重点实验室,北京 100081;2.黑龙江省农业科学院克山分院,黑龙江 齐齐哈尔 161005)

黑土是我国宝贵的高肥力土壤资源,但近年来由于不合理的土地管理措施和高强度的土地利用方式,使得黑土区土壤紧实,犁底层加厚,阻碍玉米根系的生长。秸秆还田和施用有机肥一定程度上改善了土壤物理特性,为根系生长创造良好的土壤环境[1-2]。目前秸秆还田后增施有机肥对黑土物理特性和根系生长的研究相对较少。玉米抽雄期是营养生长和生殖生长旺盛的并进阶段,是决定玉米产量最关键时期。因此,明确不同秸秆还田方式基础上增施有机肥对黑土物理特性和玉米抽雄期根系生长的影响,对东北黑土区深厚熟化耕层构建具有重要意义。

研究表明[3-5],增施有机肥减小土壤容重,增加土壤的透气性和土壤含水量,从而促进根系生长,提高作物产量。韩晓增等[6]研究发现在东北黑土区增施有机肥较不施有机肥土壤容重降低了6.20%,总孔隙度增加了6.02%,0~100 cm土层土壤含水量均显著增加。在黄淮海地区棕壤土上的研究表明[7],常规秸秆还田基础上增施有机肥能够促进秸秆腐解,提升秸秆还田对改善土壤物理特性和促进根系生长的潜力。也有研究表明[8-11],相比单纯秸秆还田,增施有机肥后不同秸秆还田方式对物理特性的改善效果存在明显差异。

上述研究进展表明,秸秆还田基础上增施有机肥对土壤物理特性的改善效果仍有待进一步明确,且相关研究极少涉及根系生长特征,不同秸秆还田方式基础上增施有机肥对东北黑土物理特性和玉米根系生长的改善效果有待于进一步研究。本文通过增施有机肥试验,测定了不同处理下黑土土壤容重、土壤含水量等物理特性的变化特征,并采用微根管法田间原位监测玉米抽雄期玉米根系生长特征,拟明确东北黑土区不同秸秆还田方式基础上增施有机肥对黑土物理特性和根系生长的改善效果。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

该定位试验开展于2015年,两试验点分别位于吉林省公主岭(43.18~44.15°N、124.03~125.30°E)、黑龙江省克山(47.85~48.56°N、125.17~126.14°E)。公主岭为温带大陆性季风气候,长期平均年降水量为572 mm,2018年降水量为683 mm,2018年生育期降水量590.3 mm;年平均气温为4~5℃,2018年玉米抽雄期日均最高气温28℃,日均最低气温18℃。克山为寒温带大陆性季风气候,年平均降水量为499 mm,2018年降水量为639 mm,2018年生育期降水量555.7 mm;年平均气温为2.4℃,2018年抽雄期日均最高气温26℃,日均最低气温16℃。本研究进行于2018年,5月初种植春玉米,10月初收获。试验所选用的玉米品种公主岭为富民985、克山为瑞福尔1号。供试土壤为黑土,用于测定土壤基础值的土样于2015年4月获得,风干并研磨后通过2 mm的筛子,进行理化性质的测定。其0~15、15~30以及30~45 cm土壤基本理化性质见表1。

1.2 试验设计

试验采用二因素裂区设计,以不同有机肥处理为主区,设2个水平,分别为不施有机肥、增施有机肥(M);以秸秆还田方式为副区,设旋耕秸秆还田(RS,旋耕耕深15 cm)、深翻秸秆还田(DS,深翻耕深30 cm)和深松秸秆还田(SS,深松耕深30 cm)3种方式。每个处理3次重复,小区面积为330 m2,小区之间有5 m宽的保护行;每个小区有16行玉米,均匀条播,公主岭种植密度为67 500株/hm2、克山为90 000株/hm2。有机肥为牛粪腐熟有机肥(有机质30.5 g/kg,全氮3.5 g/kg,全磷0.2 g/kg,全钾1.6 g/kg)。玉米收获后,粉碎的玉米秸秆均匀铺于小区地表,同时增施有机肥处理的小区均匀撒施有机肥(两试验点均为7.5 t/hm2),然后进行耕作整地,旋耕采用意大利MASCHIO 旋耕机完成旋耕作业;深松采用ISQ-340型全方位深松机,深松后利用旋耕机将秸秆与土壤混匀;深翻采用挪威格兰 KVERNELAND 悬挂式翻转犁完成作业,秸秆翻埋于土中。

化肥采用缓释性包膜玉米专用肥,一次性基施,各小区施用同样的化肥用量,公主岭玉米专用肥N∶P2O5∶K2O养分配比为26∶11∶13,用量为900 kg/hm2;克山玉米专用肥N∶P2O5∶K2O养分配比为 26∶12∶12,用量为 600 kg/hm2。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 土壤理化性质的测定

土壤容重采用环刀法,测定时将环刀中的原状土样转移到铝盒中,在105℃下烘24 h称重,计算单位体积中烘干土的质量。土壤体积含水量采用TDR土壤水分测量仪进行测定,测定前一周内未有降雨。土壤容重和土壤含水量均于2018年8月6日测定了0~15、15~30、30~45 cm 3个土层,每个处理均重复3次。土壤紧实度测定于2018年8月7日,所用仪器为美国spectrum公司SC-900土壤紧实度仪,测量范围为0~45 cm,测定间距为2.5 cm,每个处理均重复10次。

1.3.2 根系特征值的测定

利用CI-600植物根系检测系统监测了玉米抽雄期的根系生长特征(CID Bio-Science,Camas,WA,USA)。该系统主要包括微根管,微型摄像头和WinRHIZOTron 图像分析软件3部分[12]。微根管于2018年玉米苗期前进行安装。微根管(透明白色玻璃管)直径6.5 cm、长1 m,安装时与地面夹角为45°,地下埋深65 cm,于两个玉米植株之间进行安装,每个处理小区随机安装3根。地上露出部分用锡纸与胶带包裹好,管口用黑色顶盖密封,防止阳光雨水进入微根管内。

玉米抽雄期利用CI-600根系扫描设备对根系进行扫描,观测时将附有滑竿的微型摄像头与计算机连接,滑竿移动间距为21 cm,每根管通过扫描获得0~15、15~30和30~45 cm 3张不同土层图片(21.59 cm×19.56 cm),然后用WinRHIZOTron 2015HR 软件分析获得根长、根尖数,根平均直径等根系生长指标值,并进一步计算得出根长密度、根尖数密度。

1.4 数据处理

本文利用各指标变化量(即秸秆还田+有机肥处理与单纯秸秆还田处理各指标的差值)表示增施有机肥的效果,正值表示各指标增加量,负值表示各指标降低量。运用Excel 2017 对本文数据进行整理,绘图软件为OriginPro 9.0;利用SPSS 17.0软件,对有机肥和秸秆还田的单因素效应和互作效应进行二因素方差分析和差异显著性检验。

2 结果与分析

2.1 不同秸秆还田方式下增施有机肥对黑土物理特性的影响

由表2可知,相比不施有机肥,增施有机肥后各土层土壤物理特性均有所改善。与不施有机肥相比,增施有机肥处理公主岭土壤容重、土壤紧实度的平均值分别降低0.041 g/cm3和111 kPa,克山分别降低0.037 g/cm3和129 kPa;公主岭和克山土壤含水量的平均值分别提高2.21%和2.04%。

不同秸秆还田方式增施有机肥后,对黑土物理特性的改善效果不同,其中0~15 cm土层RSM处理改善效果最明显,15~45 cm土层SSM和DSM处理改善效果最明显(表2)。从两试验点可以看出,0~15 cm土层RSM处理土壤容重和土壤含水量变化量(两试验点平均)为-0.061 g/cm3和2.7个百分点,较SSM处理高29.7%和15.8%,较DSM处理高48.7%和18.9%;15~45 cm土层增施有机肥后SSM和DSM处理土壤容重和土壤含水量的改善效果均优于RSM处理,其中SSM和DSM处理土壤容重的变化量(两试验点平均)分别比RSM处理高86.3%和59.0%,SSM和DSM处理土壤含水量的变化量分别比RSM处理高73.6%和66.9%;对于土壤紧实度,0~15 cm土层RSM处理的改善效果最好,公主岭土壤紧实度降低了159 kPa,SSM和DSM处理次之,土壤紧实度分别降低了139和123 kPa;随土壤深度增加,SSM和DSM处理土壤紧实度降低迅速,15~30 cm土层其土壤紧实度改善效果(175和170 kPa)明显优于RSM处理(134 kPa);30 cm土层以下,对于土壤紧实度的降低幅度,SSM、DSM和RSM处理间无显著差异。

表2 不同秸秆还田下增施有机肥后土壤容重、含水量和紧实度的变化量

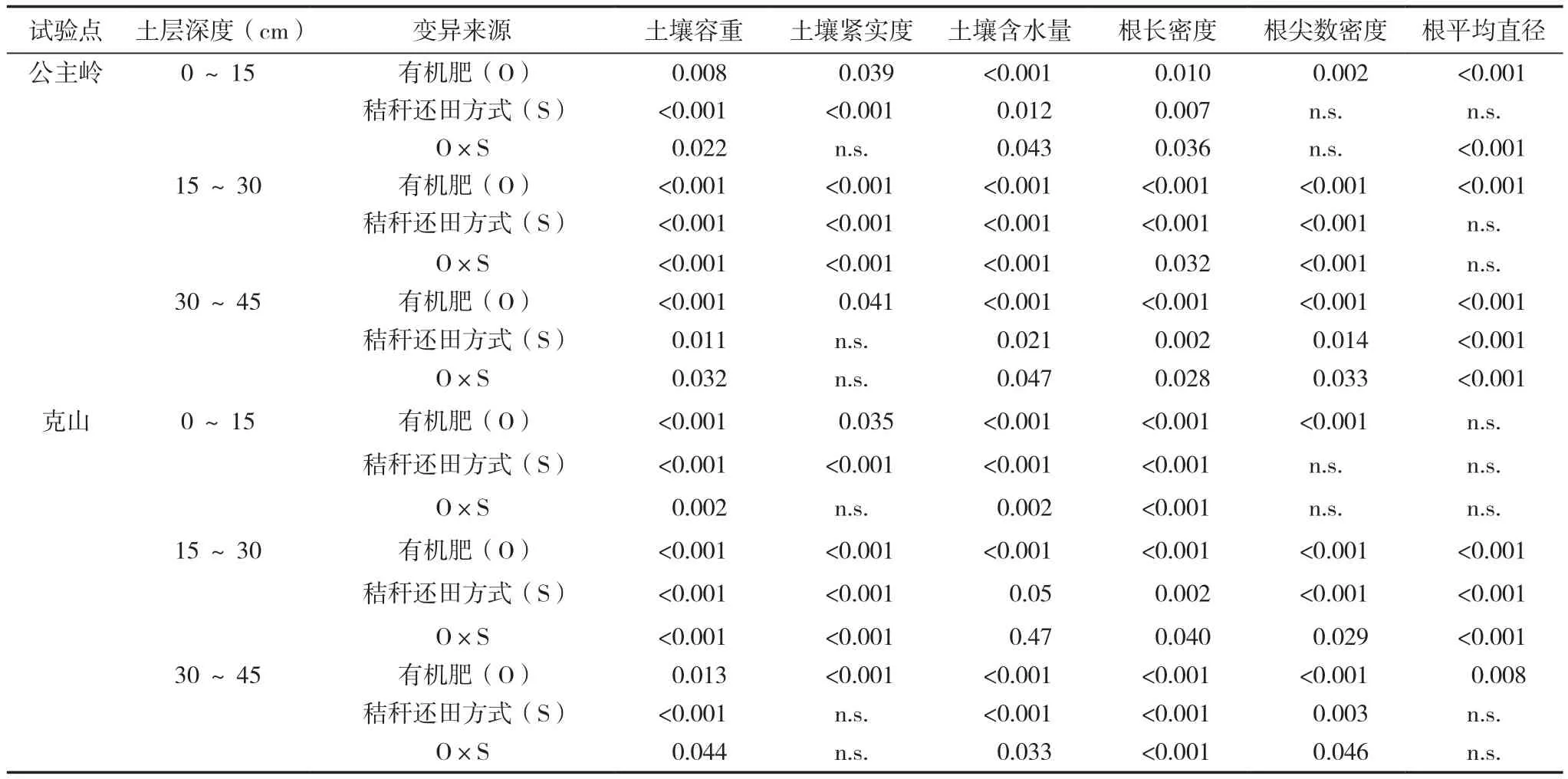

除0~15 cm土层土壤紧实度外,有机肥和秸秆还田方式互作对土壤容重和土壤紧实度具有显著负效应,对土壤含水量具有显著正效应(表3)。综合来看,相比其他耕作模式,SSM和DSM更有利于黑土物理特性的改变。

表3 有机肥和秸秆还田单因素效应与互作效应的二因素方差分析P值

2.2 不同秸秆还田方式下增施有机肥对玉米根系生长的影响

2.2.1 根长密度和根尖数密度

从两试验点来看,增施有机肥后各土层的平均根长密度和根尖数密度均高于不施有机肥处理(表4)。在公主岭,增施有机肥处理根长密度和根尖数密度分别增加了0.19 cm/cm2和33.4×10-3个/cm2;在克山,增施有机肥处理0~45 cm土层根长密度和根尖数密度分别增加了0.19 cm/cm2和36.4×10-3个/cm2。

不同土层来看,增施有机肥后,不同秸秆还田方式的根长密度和根尖数密度在不同土层的提升效果存在显著差异。0~15 cm土层RSM处理根长密度(两试验点平均)提高了0.27 cm/cm2,比SSM和DSM处理分别高27.2%和33.3%;15~45 cm土层SSM和DSM处理根长密度的提升效果较RSM更加显著,分别提高了(两试验点平均)0.21和0.20 cm/cm2,较RSM处理高66.6%和58.3%。与根长密度表现相似,增施有机肥后,不同秸秆还田方式对根尖数密度的提升效果不同,0~15 cm土层根尖数密度的提升效果表现为RSM>DSM、SSM,分别增加(两试验点平均) (51.9、38.4、35.7) ×10-3个/cm2;15~45 cm土层根尖数密度增加量大小则表现SSM、DSM>RSM,分别增加(两试验点平均) (37.1、32.4、24.2) ×10-3个/cm2。

除0~15 cm土层根尖数密度外,增施有机肥与秸秆还田方式互作对根长密度和根尖数密度均有显著正交互作用(表3)。相比其他耕作模式,SSM和DSM均能显著促进根系生长。

2.2.2 根平均直径

由图1可知,增施有机肥能够显著增加根平均直径,其中公主岭根平均直径增加0.13 mm;克山增加0.11 mm。与根长密度和根尖数密度有所不同,对于根平均直径的增加幅度,除克山15~30 cm土层,SSM、DSM和RSM处理间无显著差异,其中0~15 cm土层SSM、DSM和RSM根平均直径分别增加(两试验点平均)0.20、0.17和0.21 mm;15~30 cm土层分别增加0.13、0.12和0.07 mm;30~45 cm土层分别增加0.04、0.04和0.03 mm。有机肥与秸秆还田方式互作对公主岭0~15和15~30 cm土层以及克山15~30 cm土层根平均直径具有显著正交互作用,而对其他土层并未产生显著影响(表3),但综合几种模式来看,仍表现为深松秸秆还田+有机肥和深翻秸秆还田+有机肥的根平均直径最高。

表4 不同秸秆还田下增施有机肥后根长密度和根尖数密度的变化量

3 讨论

3.1 不同秸秆还田方式下增施有机肥对黑土物理特性的影响

土壤容重和土壤紧实度是反映土壤松紧程度、通气状况的综合指标,直接或间接地影响土壤水分状况和作物根系的生长[4,13]。本研究结果表明,相比单纯秸秆还田,增施有机肥后各土层土壤容重和土壤紧实度均明显降低,这与董印丽等[14]研究保持一致。秸秆还田基础上增施有机肥进一步降低土壤容重和土壤紧实度,可能是由于容重较低的有机肥与土壤混合后降低土壤容重,并且有机肥中含有较高的有机质,起到疏松土壤的作用[15];另外,有机肥能够促进秸秆的腐解[16],进一步改良土壤结构,从而降低土壤容重和土壤紧实度。秸秆基础上增施有机肥后各土层土壤含水量也显著增加,可能是由于增施有机肥后土壤容重和土壤紧实度降低,土壤孔隙状况改善,促进水稳性团聚体的形成,提高土壤的蓄水性和持水能力[17]。

图1 不同秸秆还田方式下增施有机肥后根平均直径的变化量

增施有机肥后,不同秸秆还田方式对物理特性的改善效果不同。本试验结果表明增施有机肥后0~15 cm土层RSM处理土壤物理指标改善效果最好,而15~45 cm土层SSM和DSM处理各指标改善效果明显高于RSM处理。这可能是受试验地点、试验时间和耕作深度的影响,本研究选取的是长期传统旋耕的农田,试验前具有较高土壤容重和土壤紧实度(表1),短期旋耕秸秆还田虽然在一定程度上改善了土壤犁底层厚实、水气失调的现状,但效果有限[18-20],其改善程度不如SSM和DSM处理,Feng等[21]在中国西北地区粉壤土,以及本课题组在东北黑土区的研究均证明了这一点;在此基础上增施有机肥后,RSM处理土壤表层物理指标有了较大程度的改善,但由于厚实犁底层的存在,仅有部分有机肥能通过稀释作用、聚集作用等途径改善下层土壤的物理特性,而SSM和DSM处理均能打破犁底层,秸秆和有机肥能够有效改善耕层及耕层以下土壤结构,使得15~45 cm土层RSM处理各物理指标改善程度明显低于SSM和DSM处理。

3.2 不同秸秆还田方式下增施有机肥对玉米根系生长的影响

有机肥能够通过改善根系环境,如土壤容重、土壤紧实度和土壤含水量等,从而刺激根系生长[4,22-23]。本研究表明相比单纯秸秆还田,秸秆还田基础上增施有机肥后各土层根长密度、根尖数密度和根平均直径均显著增加,这与Zhou等[24]在黑钙土、张国娟等[25]在灰漠土上的研究结果一致。这可能与增施有机肥后土壤物理特性的改善有关,增施有机肥后土壤疏松多孔,水气状况更加合理,从而促进根系生长,增加了根长密度、根尖数密度等,另一方面有机肥不仅含有作物必需的各种营养元素,而且含有大量的生物活性物质,能够促进秸秆腐解和活化土壤微生物,从而创造有利于根系生长的环境条件[26-27]。

增施有机肥后,SSM、DSM和RSM处理对各根系生长指标的改善效果存在显著差异。本研究结果表明,增施有机肥后0~15 cm土层RSM处理根长密度、根尖数密度和根平均直径的增加幅度高于SSM和DSM处理,而15~45 cm土层与之相反。这可能与土壤物理特性的变化特征有关[28],从前面的讨论得知,RSM处理土壤表层物理特性改善效果明显,从而更大程度上促进根系生长,并且由于RSM处理各根系指标的基础值较低,使其在增施有机肥后0~15 cm土层各根系指标的增加幅度显著高于SSM和DSM;深松秸秆还田和深翻秸秆还田均能打破犁底层,使耕层土壤疏松多孔,在此基础上增施有机肥进一步协调土壤气、液、固三相比,加速秸秆腐解,为土壤微生物提供更为丰富的碳源,创造更为有利根系生长的土壤环境,使得15~45 cm土层SSM和DSM处理各根系指标改善效果较RSM更加显著。

4 结论

增施有机肥后均能明显降低黑土土壤容重和土壤紧实度,增加土壤含水量,提升玉米根长密度、根尖数密度和根平均直径,促进根系生长。增施有机肥基础上,不同秸秆还田方式对物理特性和根系生长的改善效果不同,其中0~15 cm土层旋耕秸秆还田+有机肥的改善效果最好,15~45 cm土层深松秸秆还田+有机肥和深翻秸秆还田+有机肥的改善效果最好。综合来看,深松秸秆还田和深翻秸秆还田基础上增施有机肥更有利于改善黑土物理特性和促进根系生长,是东北黑土地较为适宜的物理培肥模式。