长江经济带绿色经济效率的时空格局演变及其影响因素研究

2020-05-25吴传清周西一敏

吴传清 周西一敏

摘 要:采用基于非期望产出的超效率SBM模型,测度2005-2017年长江经济带沿线11省份绿色经济效率,考察其时空格局的演变特征,采用空间杜宾模型实证分析其影响因素。研究结果显示:长江经济带绿色经济效率呈先升后降趋势,省际差异呈先缩小后扩大趋势;长江经济带绿色经济效率具有显著的空间自相关性,相邻省份的经济发展水平、对外开放度、环境污染治理对周边省份绿色经济效率具有正向促进作用,第二产业占比具有负向抑制作用。进一步提升长江经济带绿色经济效率,必须推动产业结构优化升级,提升对外开放质量,加大环境污染防治力度。

关键词:长江经济带;绿色经济效率;时空演变;超效率SBM模型

一、引言

2018年11月颁布的《中共中央国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见》将“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设并称为新时期我国重大区域发展战略。《长江经济带发展规划纲要》强调,长江经济带发展必须坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位,将长江经济带建设成“生态文明先行示范带”。2018年4月26日习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会的讲话中进一步强调,推动长江经济带发展的关键是要正确把握生态环境保护和经济发展之间的关系,要探索出一条生态优先、绿色发展的新路子。因此,科学评估长江经济带绿色经济效率,研判其时空演变规律,分析其影响因素,具有重要的理论与实践价值。

所谓绿色经济效率,即考虑环境约束的经济效率。最早研究绿色经济效率的文献将引入污染产出指标的经济效率称为绿色经济效率(杨龙等,2010)。钱争鸣等(2013)首次阐述绿色经济效率的内涵,指出绿色经济效率(Green Economic Efficiency,简称GEE)是在考虑资源投入和环境代价的基础上,评价一个国家或地区经济效率的指标。总体而言,绿色经济效率是将绿色发展理念融入传统经济效率中,用于衡量单位投入成本获得期望产出能力的指标。

纵观学术界关于绿色经济效率的研究成果,研究尺度以宏观、中观尺度为主,微观尺度研究成果较少。相关研究分别从不同空间尺度实证分析不同区域绿色经济效率的空间演变规律、收敛性及其影响因素;研究方法主要包括数据包络分析法和随机前沿分析法。前者为非参数方法,由于该方法不依赖于增长函数的建立且模型变化形式丰富,受到更为广泛的采用;指标选取方法主要包括两类,最常见的一类将资本、劳动力、资源(如能源、水资源、土地资源等)指标作为投入,将国民生产总值作为期望产出,将污染排放作为非期望产出进行测算(张英浩等,2018),另一类将资本、人力资本作为投入指标进行测算(斑斓,2016);长江经济带绿色经济效率的影响因素分析方法主要包括Tobit分析法、空间计量方法等。

目前学术界关于长江经济带绿色发展效率的研究成果较为丰富,涉及生态效率(刘应元等,2018)、绿色创新效率(杨树旺等,2018)、工业绿色发展效率(吴传清等,2018)等。但涉及绿色经济效率仅有少量研究成果(张治栋等,2018)。盖美等(2016)研究发现我国绿色经济效率与传统经济效率存在显著差异,卢丽文等(2016)进一步研究长江经济带城市发展绿色效率,发现长江经济带绿色效率水平较低。经济的高速增长伴随着环境污染、资源耗竭等可持续发展问题,传统经济效率无法全面完整地反映经济运行的真实效率,亟需重新建立经济效率评价体系,探索提升绿色经济效率的关键因素,为实现长江经济带绿色发展指明道路。

综上所述,目前学术界关于绿色经济效率的研究较为丰富,但聚焦于长江经济带视域的相关文献尚少,同时缺乏从时空维度进行考察的相关研究。本文拟从如下思路展开研究:测算2005-2017年全国及长江经济带沿线11省份绿色經济效率,从时空维度考察长江经济带绿色经济效率的演变规律,采用空间计量分析方法探寻其影响因素,进而探讨长江经济带绿色经济效率的提升对策。

二、长江经济带绿色经济效率测度与分析

(一)测度方法与数据来源

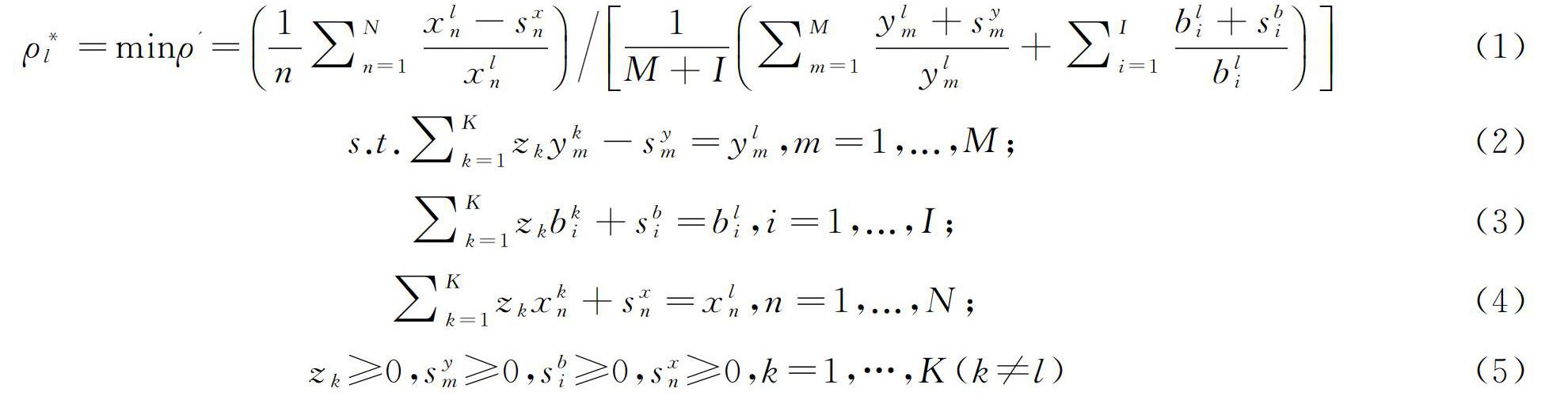

传统SBM模型存在多个有效决策单元效率值同时为1的缺陷,无法比较同时处于前沿面的多个有效决策单元。然而超效率SBM模型测得的绿色经济效率值不限于1,能够有效提升测算结果的可比较性,故本文采用基于非期望产出的超效率SBM模型进行测度。式(1)为效率值ρ*l的计算公式,模型表示k(k=1,2,…,K)个决策单元利用n(n=1,2,…,N)种投入xkn,得到m(m=1,2,…,M)种产出期望产出ykm,以及i(i=1,2,…,I)种非期望产出bki,zk为决策单元权重。

选取2005-2017年全国30省份(不含西藏)作为研究对象,投入包括非能源投入和能源投入。其中非能源投入包括劳动力和资本投入,劳动力投入以城镇单位就业人员年末人数表示,资本投入以资本存量表示。能源投入以能源消费总量表示。产出指标中,期望产出采用各地区生产总值表示,并用GDP平减指数平减为以2005年为基期的实际生产总值。非期望产出包括工业固体废弃物产生量、工业废水排放量、二氧化硫排放量。

上述指标中,城镇单位就业人员年末人数、各地区生产总值来源于《中国统计年鉴》;能源消费总量来源于《中国能源统计年鉴》及各省份统计年鉴;工业固体废弃物产生量、工业废水排放量、二氧化硫排放总量来源于《中国环境统计年鉴》。

(二)测度结果与分析

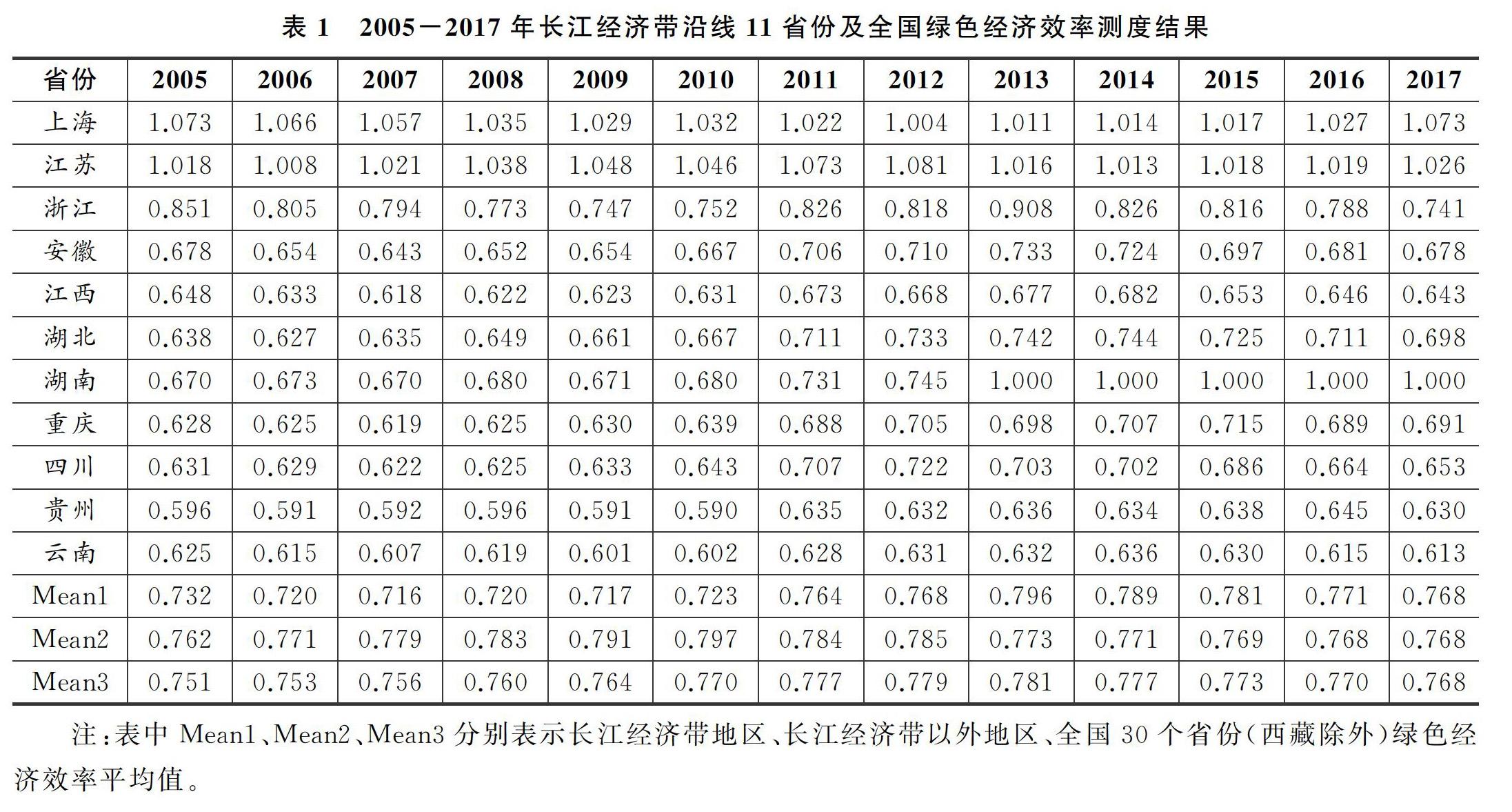

1.长江经济带沿线11省份绿色经济效率测度结果

2005-2017年长江经济带沿线11省份及全国绿色经济效率测度结果见表1。从历年绿色经济效率平均值的变动情况来看,全国绿色经济效率总体呈现先上升后下降的趋势,长江经济带绿色经济效率呈现先降后升再降的趋势,全国除长江经济带以外地区则与全国绿色经济效率的变动趋势一致。从绿色经济效率平均水平来看,2005-2012年长江经济带沿线11省份与全国平均水平差距较大,但该差距不断缩小直至2013年实现反超。近5年来,长江经济带绿色经济效率平均水平得到有效提升,普遍高于全国除长江经济带以外地区的平均水平,“生态优先,绿色发展”的贯彻效果良好。从长江经济带来看,上海、江苏和湖南的绿色经济效率水平较高,安徽、湖北、浙江次之,贵州、云南和江西居后。研究期内,各省份绿色经济效率极差达到0.49,差异显著。其中上海、江苏历年绿色经济效率值均大于1,绿色发展水平较高。然而绝大多数省份历年绿色经济效率值低于0.8,主要分布在0.5-0.7区间内,绿色发展水平较低,与排名前三的上海、江苏、湖南差距较大。

2.长江经济带绿色经济效率的时序演变特征

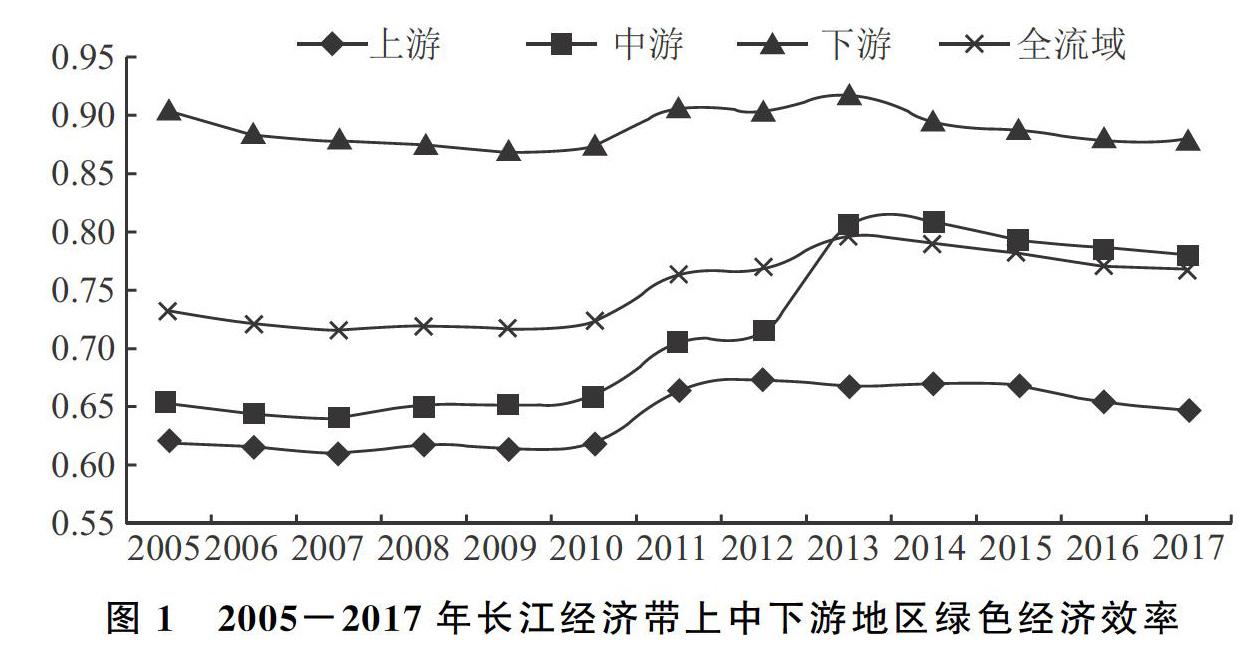

将长江经济带划分为上中下游分别考察绿色经济效率时空演变规律,其中上游省份包括云南、四川、重庆和贵州,中游省份包括湖南、湖北和江西,下游省份包括安徽、江苏、浙江和上海。2005-2017年长江经济带上中下游地区绿色经济效率平均值见图1。

2005-2017年间长江经济带整体绿色经济效率较为稳定。2005-2010年呈现小幅下降趋势,2010-2013年较大幅度上升,2013-2017年小幅下降。长江经济带上中下游地区绿色经济效率水平及时间演变趋势存在显著的区域差异。研究期内中游省份绿色经济效率呈现先大幅上升再小幅下降的趋势,上游和下游地区省份均呈现出先降后升再降的趋势,但波动幅度较小。自2005年《国务院关于促进中部地区崛起的若干意见》颁布以来,推动中、西部地区崛起的产业承接政策促进大量资本、劳动力要素流入,使得中西部地区经济得到增长,然而产业承接带来经济效益的同时也带来非期望产出,使得中上游省份绿色经济效率处于较低水平且不断下降,直到近年来才呈现上升趋势。2014年将长江经济带打造成生态文明的先行示范带的政策出台,此后国家和长江经济带各地方政府陆续出台相关政策,长江经济带生态文明建设初见成效。

3.长江经济带绿色经济效率的空间演变特征

采用Theil指数法测算长江经济带上中下游地区绿色经济效率的Theil指数,并对Theil指数进行分解,测算出长江经济带绿色经济效率地区差异的主要来源。2005-2017年长江经济带上中下游地区绿色经济效率泰尔指数及其分解结果如表2所示。

2005-2017年长江经济带绿色经济效率省际差异呈现出先下降后上升趋势,2005-2015年省际差异由0.2017下降至0.1204,2015-2017年小幅上升至0.1306。近三年长江经济带绿色经济效率省际差异小幅扩大,但在研究期内整体呈现缩小趋势。通过对省际差异来源进行分解发现:研究期内长江经济带上中下游地区之间差异占长江经济带省际差异比重总体稳定在86.5%-87.9%之间,上中下游地区之间差异远大于上中下游各地区内省际差异。可见,长江经济带绿色经济效率省际差异主要是由上中下游地区之间绿色经济发展的不均衡性、不协调性所致,进一步说明长江经济带绿色经济水平的提高要着重推动上中下游协调发展。

从上中下游地区内省际差异占比来看,研究期内长江经济带下游地区内省际差异最大,上游次之,中游地区省际差异最小。长江经济带上中下游地区内省际差异占比整体波动较小,其中上游地区内省际差异波动相对最大。长江经济带上游与中下游地区内省际空间差异占比呈现相反变动趋势,研究期内上游地区内省际差异占比由17.9%上升至29%,中下游地区内省际差异占比分别由6.1%、76%下降至4.5%、66.4%。可见,研究期内长江经济带绿色经济效率省际差异来源逐步由中下游地区转移至上游地区。2005年以来,中上游省份承接下游省份高污染高耗能产业,中上游地区绿色经济效率差异不断扩大。下游地区不断推进污染防治、绿色环保生产技术研发,加快发展新兴绿色产业,使得下游地区绿色经济发展水平整体推进,省际差异缩小。

采用自然间断点分裂法将长江经济带沿线11省份绿色经济效率值划分为低效率、中等效率、高效率三类,利用arcgis软件分别绘制2005年、2017年兩个时间截面中长江经济带绿色经济效率的空间格局(见图2)。从图中可知,2005年长江经济带绿色经济效率值存在显著区域差异,下游地区除安徽省外

均为高效率,中游地区除湖北省外均为中等效率,上游地区则均为低效率。2017年长江经济带绿色经济效率水平得到提升,下游地区绿色经济效率水平依然领先,中高效率省份居多。中上游地区绿色经济效率有所提升,低效率省份与2005年相比有所减少。

三、长江经济带绿色经济效率的影响因素分析

(一)理论分析与研究假设

参考学术界相关研究成果,影响长江经济带绿色经济效率的因素主要包括:

1.经济发展。经济发展水平提高,能够推动节能减排技术发展,合理优化能源结构,提升环境治理质量和资源利用效率,促使绿色经济效率提高。基于此,提出以下研究假设:

H1:经济发展能够促进绿色生产技术发展,对长江经济带绿色经济效率存在促进作用。

2.产业结构。第一产业环境污染较小,但是对经济效率的促进作用较低;高污染高排放生产集中的第二产业在带来经济增长的同时,会带来资源急剧消耗和环境污染,促使绿色经济效率低于传统经济效率;第三产业为服务业,环境污染较小的同时对经济增长的促进作用较大。产业结构优化升级能够有效地提升绿色经济效率,并对周边区域产生负效应(张治栋,2018)。基于此,提出以下假设:

H2:产业结构优化升级能有效提升长江经济带绿色经济效率,降低相邻区域的绿色经济效率。

3.对外开放度。“污染天堂假说”主要指在完全贸易自由化条件下,污染密集产业倾向于在环境标准相对较低的国家或地区建立企业。对外开放度越高,污染密集产业引进越多,绿色经济效率越低。另一方面,对外开放度越高,所产生的技术外溢越能够通过提升绿色生产能力和环境污染治理能力提高绿色经济效率(胡宗义等,2017)。目前,长江经济带对外资引进企业的环境监管机制较薄弱,对外开放度提升所产生的负效应或许更强。基于此,提出以下假设:

H3:对外开放度的提升能够降低长江经济带绿色经济效率。

4.教育、科学技术投入。政府通过教育和科技投入既能促进绿色创新技术的研发,也能加强社会群众和生产企业的环保意识,进而提升绿色经济效率。基于此,提出以下假设:

H4:教育和科学技术投入的提升能够促进绿色生产技术进步并增强环保意识,进而提升长江经济带绿色经济效率。

5.环境污染治理。通常来说,环境污染治理投资完成程度越高,生产过程中单位期望产出所伴随的污染排放越低,对绿色经济效率的促进作用越大。基于此,提出以下假设:

H5:环境污染治理投资的提升通过减少非期望产出提高长江经济带绿色经济效率。

(二)研究方法与数据来源

由于空间面板模型是在普通面板模型中加上研究单元的位置信息,能够分析出研究单元之间的空间依赖性,更好地分析区域之间的空间关系,所以优先考虑建立空间面板模型进行分析。在建立空间面板模型之前,需要先进行空间相关性检验。通过构建二进制邻接矩阵(即有公共顶点或边则视作相邻,权重为1,反之则取0)。如表3所示,测算得出的历年莫兰指数为正且在10%或5%的置信水平下显著,说明长江经济带绿色经济效率的分布存在显著空间自相关性,可以利用空间计量模型检验长江经济带绿色经济效率的影响因素。

空间计量模型主要有三种:空间误差模型(Spatial Errors Model,简称为SEM)、空间滞后模型(Spatial Lag Model,简称为SLM)以及空间杜宾模型(Spatial Durbin Model,简称为SDM)。

最一般的静态空间面板模型公式为:

在空间面板计量模型的构建中,首先要构造空间权重矩阵,选择二进制邻接矩阵,则若有n个研究区域,空间权重矩阵为n×n维矩阵W,若区域i与区域j相邻,则wij=1,否则为0。公式中ρw'iyt表示相邻区域的因变量对区域内的因变量的影响,ρ为空间自回归系数,度量空间滞后w'iyt对yt的影响;wi为因变量的空间权重矩阵W的第i行;xitβ 为自变量与待估参数的乘积项;diXtδ表示自变量的空间滞后,d'i为自变量的空间权重矩阵D的第i行;ui为区域i的个体效应;yt为时间效应;mi为扰动项空间权重矩阵M的第i行。

如果λ=0,则为空间杜宾模型,该模型不仅能考察相邻区域自变量对自身因变量的影响,还能考察相邻区域因变量对自身因变量的影响;如果λ=0且δ=0,则为空间滞后模型,即只考虑空间滞后ρwiyt的影响;如果ρ=0且δ=0则为空间误差模型,即只考虑扰动项的空间相关性。

模型选择过程中,通过Wald检验和LR检验判断空间杜宾模型是否能化简为空间滞后模型或者空间误差模型,若两项检验均显著拒绝原假设则为空间杜宾模型。若前者原假设不被拒绝则选择空间滞后模型,后者不拒绝原假设则选择空间误差模型。通过Hausman检验选择使用固定效应模型还是随机效应模型。经检验,Wald和LR两项检验P值均在5%的置信水平下显著,拒绝原假设,即在本研究中空间杜宾模型并不能简化为空间滞后模型或者空间误差模型。豪斯曼检验值为正,且P值为0.0006,拒绝随机效应原假设,应选择固定效应模型。综上所述,选择固定效应的空间杜宾模型更为合适。

选取人均地区生产总值(lnagdp)表示经济发展水平因素,并取自然对数。选择第二产业占地区生产总值的比重(ind)代表产业结构。用实际利用外商直接投资额占地区生产总值比重(fdi)表示对外开放度,并选用人民币对美元年均汇率进行换算。通过教育支出(edu)和科学技术支出(sci)占地区生产总值的比重分别表示教育支出和科技投入因素。选取工业污染治理投资完成额(pol)占地区生产总值的比重作为污染治理能力的代表指标。

以上指標中,除实际利用外商直接投资额来源于各省份统计年鉴,其余数据均来源于《中国统计年鉴》。由于绿色经济效率测算值较小,各原始数据量纲不统一,选择将其他数据化作占地区生产总值的比重进行实证分析。

(三)实证结果与分析

基于固定效应的空间杜宾模型,检验2005-2017年长江经济带沿线11省份绿色经济效率的影响因素,实证结果如表4所示。通过更换空间权重矩阵进行重新回归,发现研究结论基本一致,说明本文得出的结论是稳健的。

直接效应(Main)各项影响因素的P值绝大多数在5%的置信水平下显著,而空间滞后效应系数Spatial rho为正且显著,即相邻区域的绿色经济效率对区域内的绿色经济效率存在正向促进作用,说明相邻区域的绿色经济效率越高,其绿色生产能力和污染治理能力综合越强,绿色创新技术可以通过技术外溢使得周边省份绿色经济效率升高。Wx表示除直接效应以外的空间效应,对其进行偏微分分解得到LR_Direct、LR_Indirect和LR_Total,分别表示相邻区域的自变量对区域内的因变量的影响、相邻区域自变量先对区域内自变量产生影响进而对区域内因变量产生影响的间接效应、前两种效应的总效应。通过分析检验结果,得出如下结论:

1.经济发展水平对长江经济带绿色经济效率具有显著正向促进作用。考察区域内直接效应(Main)、空间直接效应(LR_Direct)、空间间接效应(LR_Indirect),人均GDP对绿色经济效率的影响系数均显著为正,假设1成立。

2.产业结构因素对长江经济带绿色经济效率具有显著负向抑制作用。考察区域内直接效应(Main),第二产业占比对绿色经济效率的影响系数显著为负,说明第二产业占比提升所产生的负外部性将降低长江经济带绿色经济效率,假设2成立。空间直接效应和间接效应的影响系数显著为负,说明长江经济带工业占比较高的省份,产生污染排放较高,所产生的负外部性能够降低周边省份的绿色经济效率。

3.对外开放度对长江经济带绿色经济效率具有正向促进作用。对外开放度对绿色经济效率的直接影响因素虽不显著,但空间直接效应与间接效应均显著。其中,空间直接效应显著为正,表明长江经济带相邻省份外资引进所产生的技术外溢效应能为周边地区绿色经济发展带来显著正向促进作用,假设3成立。相邻区域对外开放度对周边区域的空间间接影响显著为负,说明长江经济带各省份存在外资引进竞争,从而对周边地区绿色经济效率存在间接负外部性。

4.教育和科学技术支出对长江经济带绿色经济效率具有正向空间效应。两者直接影响作用均不显著,说明目前长江经济带通过教育和科技投入改善绿色经济效率的成效并不显著,假设4不成立。另一方面,相邻省份的科学技术支出的间接空间效应显著,可见相邻省份能通过技术外溢提升周边地区的技术水平,进而提升绿色经济效率。

5.环境污染治理对长江经济带绿色经济效率具有不显著的正向促进作用。无论是直接效应还是空间效应,环境污染治理投资完成额对绿色经济效率的影响系数均为正,假设5成立。然而环境污染治理的影响系数均不显著,说明目前长江经济带环境污染治理成效不佳,尚未有效提升长江经济带绿色经济发展水平,环境治理措施仍有待完善。相邻区域的污染治理投入对周边地区产生的正外部性并不显著,长江经济带整体环境污染治理水平有待提升。

四、研究结论与政策建议

(一)研究结论

采用基于非期望产出的超效率SBM模型测算2005-2017年长江经济带绿色经济效率,分析其时空格局演变特征及影响因素,得出如下研究结论:

1.长江经济带绿色经济效率在时间上呈先升后降趋势,波动幅度较小。上中下游地区绿色经济效率时间演变特征存在显著区域差异,上游和下游地区省份绿色经济效率水平波动较小,中游地区省份波动较大。

2.长江经济带绿色经济效率省际差异呈先缩小后扩大趋势。研究期内长江经济带绿色经济效率在上中下游地区之间差异远大于上中下游各地区内省际差异,是长江经济带省际差异的主要来源。中下游地区内绿色经济效率省际差异呈缩小趋势,上游地区呈上升趋势。长江经济带绿色经济效率省际差异的主要来源由中下游地区转移至上游地区。

3.经济发展水平、对外开放度、环境污染治理对长江经济带绿色经济效率具有正向促进作用,第二产业占比具有负向抑制作用。长江经济带绿色经济效率具有显著的空间相关性,经济发展水平和环境污染治理高的省份对相邻省份绿色经济效率具有显著正向促进作用,第二产业占比高、教育和科技支出较高的省份对相邻省份绿色经济效率产生负向抑制作用。

(二)政策建议

1.推动产业结构优化升级。产业结构对长江经济带绿色经济效率具有显著负向抑制作用,须加快产业结构调整和新型工业化的步伐。充分发挥长江经济带产业和智力密集的优势,大力实施创新驱动发展战略,在改革创新和发展新动能上做加法,在淘汰落后产能上做减法,加快推进产业转型升级。构建制造业创新体系,提升关键系统及装备研制能力,培育和壮大高技术产业、战略性新兴产业、装备制造业等产业。优化战略性新兴产业布局,加快区域特色产业基地建设,发挥辐射带动和引领示范作用,形成全国战略性新兴产业发展高地。积极推动钢铁、石化、建材、有色金属等产业改造升级,提升技术装备水平,坚决淘汰落后产能。大力推动产业融合发展,积极推动制造业与服务业、农业与生产性服务业融合发展。

2.提升对外开放质量。长江经济带外商直接投资所产生的技术外溢效应超过其产生的环境污染效应,外资引进能够改善长江经济带绿色经济发展水平,但改善作用并不显著,可见应进一步提升对外开放质量。应进一步推动完善长江经济带市场准入负面清单,完善项目准入机制,推动形成制度化、规范化、绿色化、透明化、程序化的外资引进制度;大力引进绿色新技术、新产业,吸引环境友好型企业落户,充分发挥绿色外资产业的技术外溢效应,提升本土企业绿色生产力,构建绿色生态产业链,提升绿色发展水平和生态品质。

3.加大环境污染防治力度。长江经济带环境污染治理对绿色经济效率存在正向促进作用,但并未产生显著成效,环境污染防治力度需进一步加强。应加强环境污染联防联控,建立健全跨部门、跨区域、跨流域突发环境事件应急响应机制;严格治理工业污染,处置城镇污水垃圾,控制农业面源污染,防止船舶、大气污染;加强生态环境协同保护,建立负面清单管理制度,强化日常监测和监管,严格落实生态环境损害责任追究制度,提高资源利用率、环境污染防治等指标在经济-生态-社会发展质量评价体系中的比重,加快完善体现生态文明要求的绩效考评体系。

参考文献:

[1] 班斓、袁晓玲,2016:《中国八大区域绿色经济效率的差异与空间影响机制》,《西安交通大学学报(社会科学版)》第3期。[Ban Lan and Yuan Xiaoling,2016,Differences and Spatial Influence Mechanism of Green Economic Efficiency between China's Eight Regions,Journal of Xian Jiaotong University(Social Sciences),3.]

[2] 蓋美、孔祥镇、曲本亮,2016:《中国省际传统经济效率与绿色经济效率时空演变分析》,《资源开发与市场》第7期。[Gai Mei,Kong Xiangzhen and Qu Benliang,2016,Evolution Analysis of Traditional Economic Efficiency and Green Space-time Efficiency Between China's Inter-provincial,Resource Development & Market,7.]

[3] 胡宗义、李毅、刘亦文,2017:《中国绿色技术效率的地区差异及收敛研究》,《软科学》第8期。[Hu Zongyi,Li Yi and Liu Yiwen,2017,Regional Differences and Convergence Analysis of Green Technology Efficiency in China,Soft Science,8.]

[4] 刘应元、庹婧,2019:《基于超效率DEA模型的长江经济带生态效率研究》,《特区经济》第2期。[Liu Yingyuan and Lu Jing,2019,Study on Ecological Efficiency of the Yangtze River Economic Belt based on Super Efficiency DEA Model,Special Zone Economy,2.]

[5] 卢丽文、宋德勇、李小帆,2016:《长江经济带城市发展绿色效率研究》,《中国人口·资源与环境》第6期。[Lu Liwen,Song Deyong and Li Xiaofan,2016,Green Efficiency of Urban Development in the Yangtze River Economic Belt,China Population·Resources and Environment,6.]

[6] 钱争鸣、刘晓晨,2013:《中国绿色经济效率的区域差异与影响因素分析》,《中国人口·资源与环境》第7期。[Qian Zhengming and Liu Xiaochen,2013,Regional Differences in Chinas Green Economic Efficiency and Their Determinants,China Population·Resources and Environment,7.]

[7] 吴传清、黄磊,2018:《长江经济带工业绿色发展效率及其影响因素研究》,《江西师范大学学报(哲学社会科学版)》第3期。[Wu Chuanqing and Huang Lei,2018,A Study of the Efficiency and Impacting Factors of the Green Industrial Development of the Changjiang River Economic Belt,Journal of Jiangxi Normal University(Philosophy and Social Sciences Edition),3.]

[8] 杨龙、胡晓珍,2010:《基于DEA的中国绿色经济效率地区差异与收敛分析》,《经济学家》第2期。[Yang Long and Hu Xiaozhen,2010,Analysis of Regional Difference and Convergence of China's Green Economy Efficiency Based on DEA,Economist,2.]

[9] 杨树旺、吴婷、李梓博,2018:《长江经济带绿色创新效率的时空分异及影响因素研究》,《宏观经济研究》第6期。[Yang Shuwang,Wu Ting and Li Zibo,2018,Spatial-temporal Differentiation and Influencing Factors of Green Innovation Efficiency in Yangtze River Economic Belt,Macroeconomics,6.]

[10] 张英浩、陈江龙、程钰,2018:《环境规制对中国区域绿色经济效率的影响机理研究——基于超效率模型和空间面板计量模型实证分析》,《长江流域资源与环境》第11期。[Zhang Yinghao,Chen Jianglong and Cheng Yu,2018,Study on the Influence Mechanism of Environmental Regulation on Green Economy Efficiency in China-Empirical Analysis Based on Super Efficiency Model and Spatial Panel Metering Model,Resources and Environment in the Yangtze Basin,11.]

[11] 张治栋、秦淑悦,2018:《环境规制、产业结构调整对绿色发展的空间效应——基于长江经济带城市的实证研究》,《现代经济探讨》第11期。[Zhang Zhidong and Qin Shuyue,2018,Spatial Effects of Environmental Regulation and Industrial Structure Adjustment on Green Development——Empirical Study Based on Yangtze River Economic Belt Cities,Modern Economic Research,11.]

Research on the Spatiotemporal Evolution and the Influencing Factors of Green Economic Efficiency in the Yangtze River Economic belt

Wu Chuanqing and Zhou Xiyimin

(School of Economics and Management, Wuhan University; Regional Economic Research Center, Wuhan University; China Institute of Development Strategy and Planning, Wuhan University)

Abstract:Using the super-efficiency SBM model based on unexpected output, this paper measures the green economic efficiency in eleven provinces along the Yangtze River Economic Belt from 2005 to 2017, followed by an investigation of the evolution law of their spatial and temporal patterns, as well as an empirical analysis of the influencing factors by using the spatial Durbin model. The results show that the green economic efficiency in the Yangtze River Economic Belt exhibits a pattern of first rise and then fall, while the regional differences feature a spatial evolution of first narrowing and then expanding. A significant spatial autocorrelation of the said efficiency can be seen in the fact that adjacent provinces all exert positive effects on the green economic efficiency in the neighboring areas with their level of economic development, openness and environmental pollution control, while negative effects are observed with their proportion of secondary industries. To further enhance the efficiency of green economy in the Yangtze River Economic Belt, it is, the paper indicates, highly necessary to promote the optimization and upgrading of the local industrial structure, improve the quality of opening drive and strengthen the prevention and control of environmental pollution.

Key Words:The Yangtze River Economic Belt; Green Economic Efficiency; Super-Efficiency SBM Model; Spatiotemporal Evolution

責任编辑 邓 悦