川东北宣汉地区新型杂卤石钾盐矿的地球化学特征及其意义*

2020-05-23商雯君张永生邢恩袁桂宝玲赵海彤

商雯君,张永生**,李 空,邢恩袁,桂宝玲,彭 渊,赵海彤

(1中国地质科学院矿产资源研究所,北京 100037;2国土资源部盐湖资源与环境重点实验室,北京 100037;3中国人民武装警察部队黄金部队第五支队,陕西西安 710199)

杂卤石是一种常见的含钾、镁、钙的硫酸盐矿物(K2SO4·MgSO4·2CaSO4·2H2O),由德国化学家Stro‐meyer于1818年首次发现,通常出现在蒸发沉积岩序列(Stromeyer,1818),是可溶性钾盐的重要替代资源。目前,在中国四川盆地发现大量杂卤石岩,主要呈透镜状、似层状或层状赋存于膏岩层中(黄宣镇,1996),仅川东地区的杂卤石(折合K2O)远景资源量就超过百亿吨(金锋,1989)。但由于杂卤石和硬石膏较难溶于水,加之四川盆地杂卤石岩大多埋深较深(目前仅农乐地区发现浅层杂卤石)、盆地构造复杂,使其难以开发,因此杂卤石长期仅作为寻找钾盐矿床的重要标志和线索,并未得到很好的利用。近期,在川东北宣汉地区的钻井中发现大量赋存于盐层中的碎屑颗粒状杂卤石,基于石盐易溶的特性,这类杂卤石可利用溶采法开采,具有较大的经济潜力。盐层中的杂卤石碎屑含量约20%,整体w(K)高达10%,超过钾的工业品位,被定名为新型杂卤石钾盐矿(郑绵平等,2018)。本文利用HC3井中新型杂卤石钾盐矿段的水溶化学主量、微量元素实测分析数据,探讨了杂卤石的可利用性和沉积阶段,并浅析其成因。

1 区域地质

1.1 四川盆地早-中三叠世成盐背景

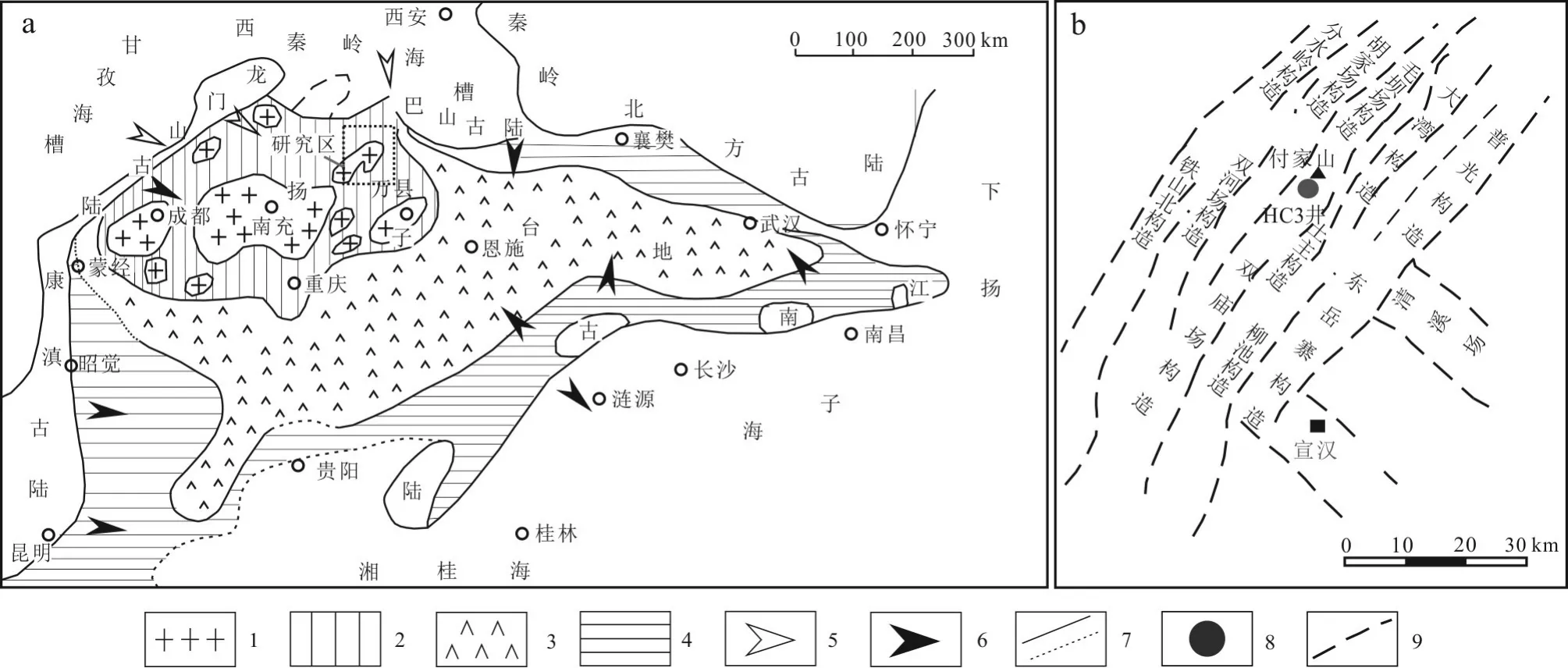

三叠纪早期,随着扬子地块向北漂移与欧亚大陆聚合,周边山系和海隆陆续抬升,中部基地相对下降,四川盆地的雏形就此形成,在此过程中四川盆地总体上处于浅水海退环境,期间发生多次海退海进事件,形成了大量蒸发岩与碳酸岩的交互沉积层,分布面积约达1.8×105km2(郑绵平等,2010),至中三叠世末,扬子地台与华北大陆拼接,四川盆地结束了海相沉积的历史(蔡克勤等,1986),整个过程中,四川盆地经历了从广海盆地相—台棚浅海相—局限海相—泻湖相—盐湖相—湖泊—三角洲—河流沉积的演化过程。早-中三叠世,局限盆地环境和干旱的气候使四川盆地沉积了厚达500~1700 m的膏盐层,杂卤石广泛分布其中(吴应林等,1983;李亚文等,1998;林耀庭等,1998;2004),共形成6个成盐期,分别是早三叠世嘉陵江组二段()、四段()、五段至中三叠世雷口坡组一段(),雷口坡组一段三亚段()以及雷口坡组三段()、四段()等。主要含盐岩系地层为下三叠统嘉陵江组五段至中三叠统雷口坡组一段的底部(仲佳爱等,2018),岩性以白云岩、膏岩、盐岩为主,夹石灰岩、杂卤石。

研究区处于四川盆地的石膏-杂卤石沉积区(图1a)。

1.2 HC3井盐层特征

HC3井位于黄金口构造带付家山背斜(图1b),钻遇地层层序正常,开孔地层为侏罗系中统上沙溪庙组,完钻地层为下三叠统嘉陵江组嘉五段二亚段(未钻穿)。

2 样品及测试方法

2.1 样品特征

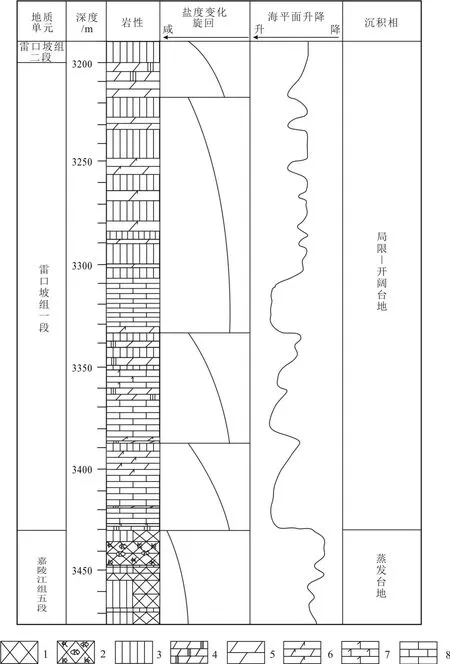

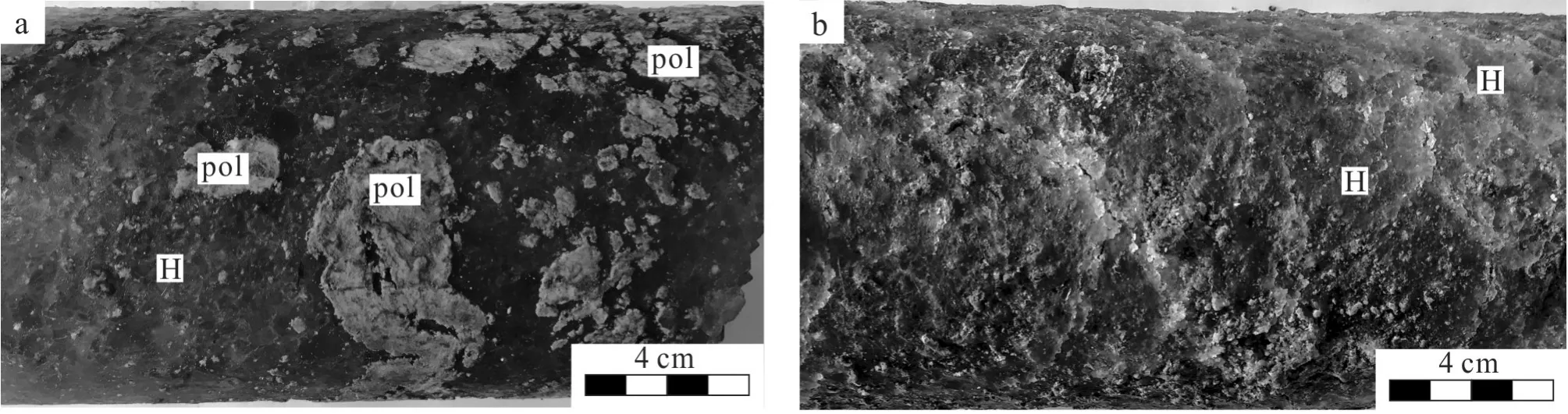

样品为HC3井新型杂卤石钾盐矿,由四川达州市恒成能源(集团)有限责任公司提供。HC3井新型杂卤石钾盐矿段主要由无色、暗红色、黑色石盐、杂卤石组成,含少量硬石膏,微量菱镁矿、黏土及石英。石盐基质主体部分为红色(图3a),顶底板逐渐过渡为黑色(图3b),厚分别为1.0 m和1.15 m,向上(下)过渡为硬石膏岩,菱镁矿含量逐渐增加,有明显的变形揉皱现象。颜色较深的暗红色石盐基质含杂卤石碎屑成分较高,与红色较纯的石盐互层,部分杂卤石碎屑有定向排列的趋势,与地层倾向一致,表明在地层发生高角度倾斜的过程中,杂卤石碎屑颗粒已经存在于石盐层中。杂卤石碎屑呈粉屑状、蠕虫状、不规则团块状或条带状不均匀地分布于石盐基质中,碎屑含量超过20%。杂卤石晶体直径变化较大(图4a、b),未见与石盐交代,常见杂卤石交代硬石膏(图4e、f),值得注意的是发现硬石膏交代并包裹杂卤石的现象(图4c、d)。扫描电镜下,杂卤石与硬石膏不易区分,主要依靠能谱划分(图4g、h)。

笔者对新型杂卤石钾盐矿每隔20 cm进行连续取样,并在杂卤石碎屑的含量或石盐特征发生明显变化部位加密取样,在新鲜面敲下大约1 cm3大小的含杂卤石碎屑的石盐样品,共有57件样品进行水溶化学实验。由于杂卤石碎屑的含量在石盐基质中的含量并不均匀,因此选择敲样的部位,其杂卤石碎屑的含量应大致等于这20 cm岩芯中(或杂卤石碎屑的含量和石盐特征发生明显变化的岩芯段)杂卤石碎屑在石盐基质中的平均含量。

图1 四川盆地早-中三叠世沉积特征(a,根据林耀庭,1995)和宣汉地区大地构造简图(b)Fig.1 Sedimentary characteristics of Sichuan basin(a,modified after Lin,1995)and geotectonic schematic diagram of the Hanxuan area(b)

2.2 测试方法

水溶化学实验在中国地质科学院盐湖资源与环境重点实验室完成,实验前将挑选样品磨成200目粉末,称重1 g加50 ml蒸馏水,充分搅拌,放置12个小时,定容100 ml。

测试方法:溶液中的 Li+、Na+、K+、Rb+、Cs+、Mg2+、Ca2+、Sr2+采用原子吸收分光光度法测量,Cl-采用硝酸银容量法滴定;Br-采用酚红比色法;碱度()使用容量法分析利用氯化钡重量法。

3 实验结果

3.1 主量元素特征

溶液主要由Na+和Cl-组成(除H+、OH-外),除此之外,还含有较高的 K+、Ca2+、Mg2+等离子,其中,w(K+)最小值为0.09%,最大值为7.9%,平均为3.31%;w(Mg2+)最小值为0.07%,最大值为2.76%,平均为 0.9%;w(Ca2+)最小值为 0.45%,最大值为5.80%,平均为3.66%;w()最小值为1.63%,最大值为32.64%,平均为14.67%;w(HCO3-)最小值为0.13%,最大值为0.27%,平均为0.23%(表1)。

图2 HC3井嘉陵江组五段—雷口坡组一段岩性特征及新型杂卤石钾盐矿矿层特征Fig.2 Lithological characteristics of the 5th member of Jialingjiang Formation and the 1st member of Leikoupo Formation of HC3 well and characteristics of the new type of polyhalite potassium ore deposit

图3 新型杂卤石钾盐矿岩芯照片Fig.3 Photos of the new type of polyhalite potassium ore deposit

3.2 溴氯特征

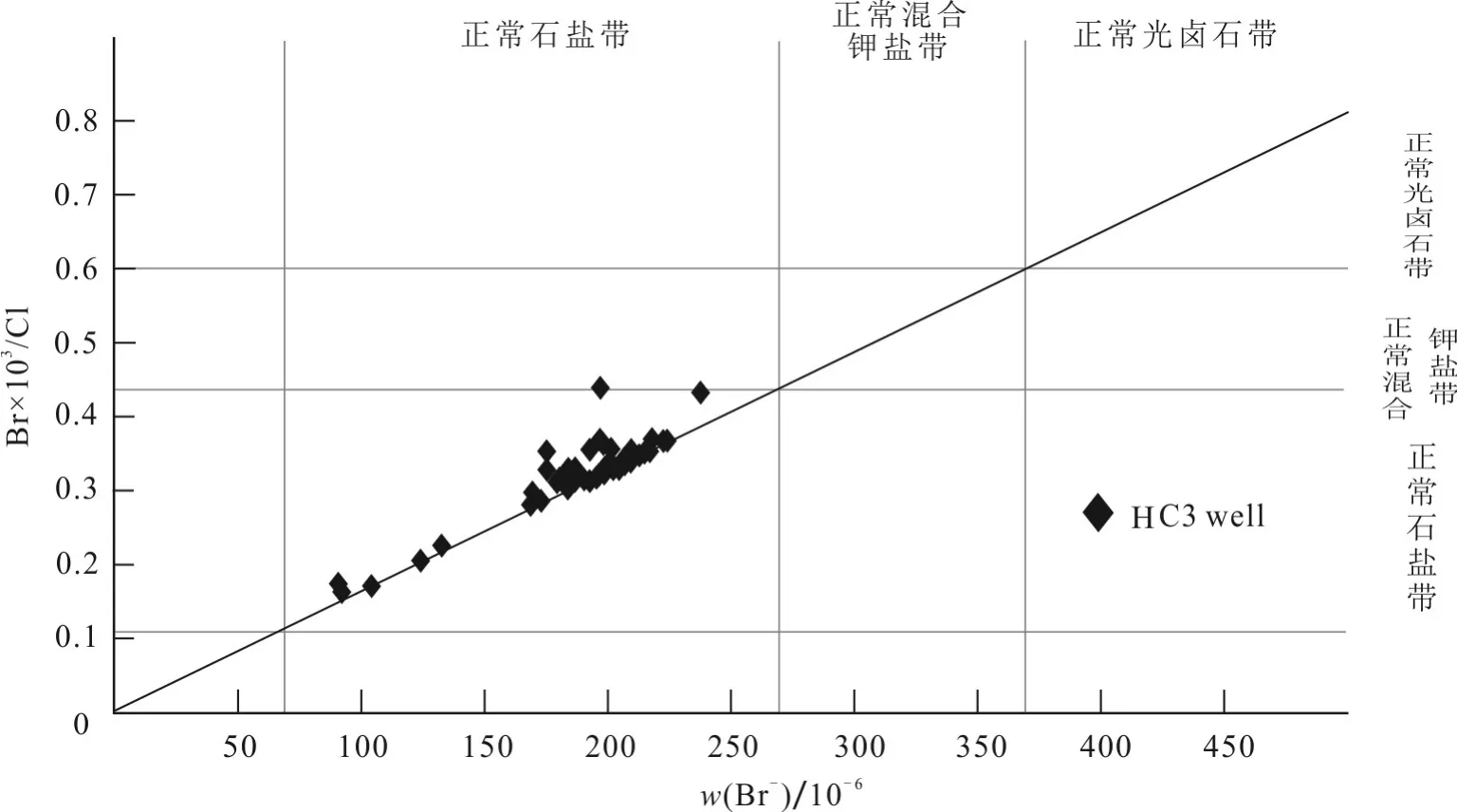

溴氯系数是判断卤水蒸发沉积阶段的重要地球化学指标,石盐矿物中的溴氯系数(Br×103/Cl)常被用来反映盐湖卤水的浓缩程度和沉积阶段(刘群等,1987;Walter et al.,1990;林 耀 庭 ,1995;Warren,2006;Gupta et al.,2012;王淑丽等,2014),也常作为钾盐找矿的地化指标。溴几乎仅以氯的类质同象存在于氯化型矿物中,不含氯的碳酸盐、硫酸盐、硼酸盐等矿物中几乎不含溴,忽略盐类矿物包裹体中含有的痕量溴以及盐类沉积物中的黏土可吸附的痕量溴(程怀德等,2008),本文假设在新型杂卤石钾盐矿中,Br离子几乎全部存在于石盐晶格或包裹体中,硫酸盐的溶解不会增加溶液中的Br离子,但会影响溶液中离子的总量,导致Br偏小。

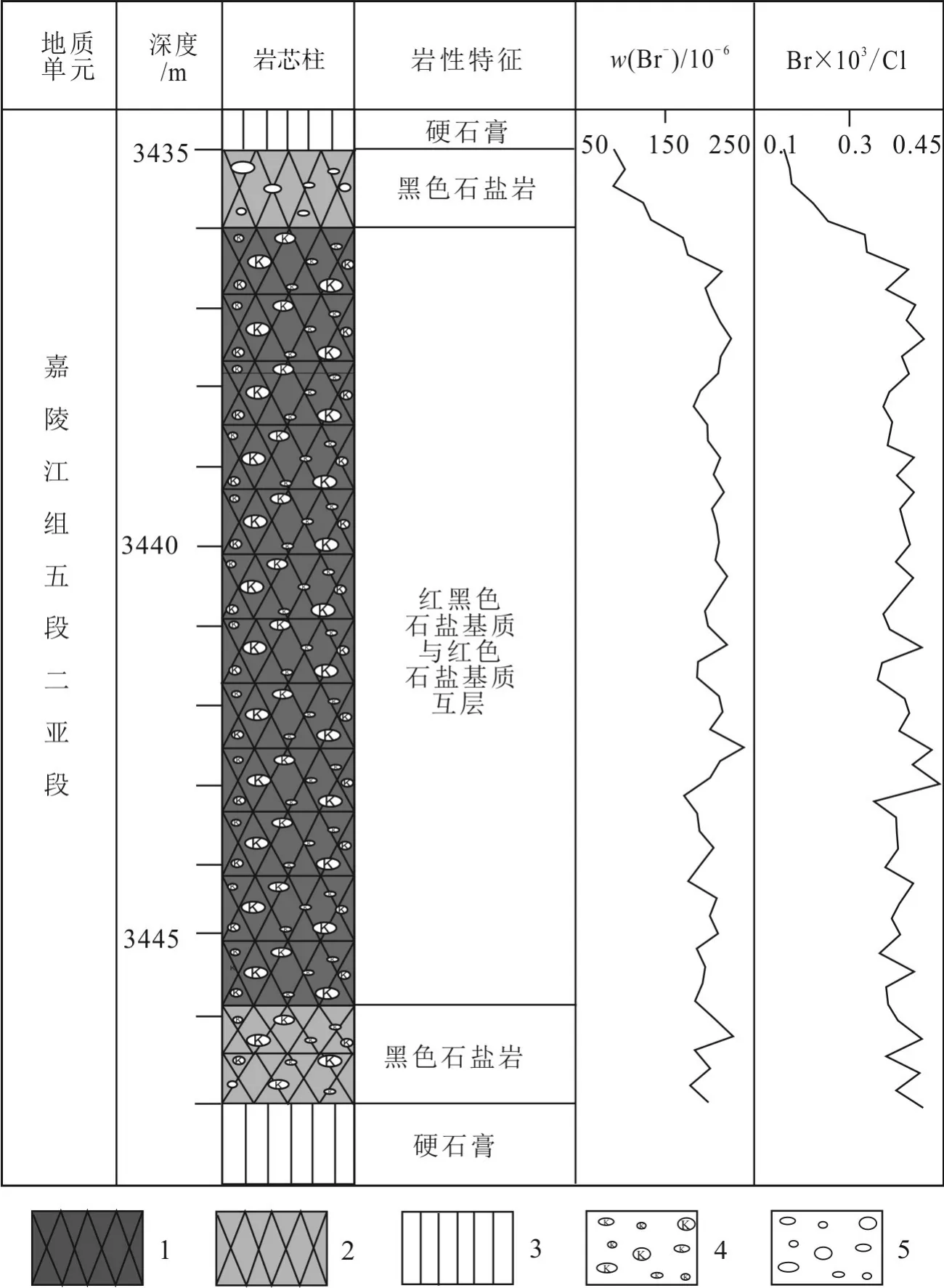

通过除去溶液中的Ca2+、Mg2+、K+、校正石盐中Br的真实浓度,得到w()为90.26×10-6~236.01×10-6,平均 188.98×10-6;Br×103/Cl分布在0.16~0.44之间,平均0.32,HC3井新型杂卤石钾盐矿段中的w()曲线与Br×103/Cl曲线相符(图5),说明实验和校正结果可靠,可以反映杂卤石位于正常石盐沉积阶段,尚未达到钾镁盐析出阶段,但整体较高,且个别样品已达钾盐析出阶段的底部(图5)。

4 讨 论

4.1 新型杂卤石钾盐矿的可利用性

新型杂卤石钾盐矿的可溶成分为石盐、杂卤石及少量硬石膏,其中石盐为易溶盐,杂卤石和硬石膏等硫酸盐为难溶盐。常温下,随着时间的增加,200目的杂卤石粉末在纯水中逐渐溶解,这个时间长达数天,其中Ca浓度随时间增加未有改变,基本维持在比较低的浓度水平上(安莲英等,2004)。在纯水中,杂卤石溶解形成了难溶的石膏并包裹杂卤石团块,导致其不能继续溶解,这种现象称之为“枸溶性”,这也是造成产于膏岩层中杂卤石难以溶采的原因。而在新型杂卤石钾盐矿中,溶解的硫酸盐总量平均达21.94%,不溶物仅占5.48%,且溶液Ca浓度较高,表明杂卤石或硬石膏等难溶硫酸盐在石盐溶解形成的NaCl溶液中具有较高的溶解度。基于杂卤石(K2SO4·MgSO4·2CaSO4·2H2O)和硬石膏(CaSO4)的组成元素,本文利用(K+Mg)/Ca比值指示样品中溶解杂卤石和硬石膏的情况,杂卤石中(K+Mg)/Ca比值为1.27,硬石膏溶解会降低溶液中的(K+Mg)/Ca比值,反之,杂卤石溶解形成的Ca和沉淀会增加溶液中的(K+Mg)/Ca比值。实验结果表明溶液中的(K+Mg)/Ca比值平均为1.24,略小于杂卤石中的(K+Mg)/Ca比值,可能由于在本次水溶化学实验流程所制约的条件下,杂卤石溶解形成的Ca和离子发生少量沉淀导致,整体损失率为2.36%,远小于CaSO4组分在杂卤石中的含量(48%),新型杂卤石钾盐矿中杂卤石的整体溶解性较好,石膏沉淀较少。但杂卤石碎屑中杂卤石与硬石膏的占比并不同,尤其是HC3-24-3、HC3-24-6、HC3-24-7-1这几个样品,(K+Mg)/Ca比值远小于1.27,溶解的难溶组分主要为硬石膏。

图4 杂卤石和硬石膏的交代特征Fig.4 Metasomatic features of polyhalite and anhydrite

图5 新型杂卤石钾盐矿中w(Br-)与Br×103/Cl的关系图(底图数据来源于Valyashko,1956;Lin,1995)Fig.5 The characteristics of w(B)and Br×103/Cl of the new type of polyhalite potassium ore deposit(base map data after Valyash‐ko,1956;Lin,1995)

基于杂卤石的溶解度大于硬石膏的原理,笔者认为杂卤石-硬石膏(石膏)在NaCl溶液的溶解过程中,溶液的K+、Na+、Mg2+、Ca2+/Cl-、、H2O体系如未达到Ca(或)饱和,石膏可继续导致溶液中Ca远大于K、Mg含量;反之,当溶液的K+、Na+、Mg2+、Ca2+/Cl-、、H2O体系超过Ca(或)饱时,则导致石膏沉淀,杂卤石、硬石膏在NaCl溶液中的溶解情况还需要更进一步的实验研究。总之,在新型杂卤石钾盐矿中,其石盐基质溶解的产物本身就是杂卤石的良好溶剂,可降低杂卤石碎屑在溶矿过程中因难溶发生沉淀而导致的损失率,对溶采技术具有一定的科学指导意义,但新型杂卤石钾盐矿是否具有较高的溶采回收率还需进一步的研究和实践证明。

图6 HC3井新型杂卤石钾盐矿段岩芯柱状简图及Br特征Fig.6 Core histogram and characteristics of Br from the new type of polyhalite potassium ore deposit in HC3 well

4.2 新型杂卤石钾盐矿的沉积阶段及对杂卤石含量的影响

w(Br-)曲线及Br×103/Cl值曲线稳定平缓,卤水无明显淡化或浓缩的迹象,仅沉积后期w(Br-)及Br×103/Cl值快速降低,表明此时盆地逐渐淡化直至顶板硬石膏层出现,石盐层在后期地质构造中没有发生明显层位上的变化。此外,通过w(Br-)、Br×103/Cl值和岩芯特征的关系可以发现,新型杂卤石钾盐矿层底部“黑盐”中的Br×103/Cl值特征稳定与“红盐”相似,但顶部“黑盐”的Br特征反映盆地逐渐淡化,表明石盐颜色与蒸发阶段无关(图6),可能是由蒸发环境改变造成。除此之外,底部“黑盐”与“红盐”的杂卤石含量较高,顶部“黑盐”中的硬石膏占比较高,表明石盐颜色并不影响杂卤石碎屑中的成分,而卤水浓缩阶段对杂卤石碎屑的成分可能造成一定影响。

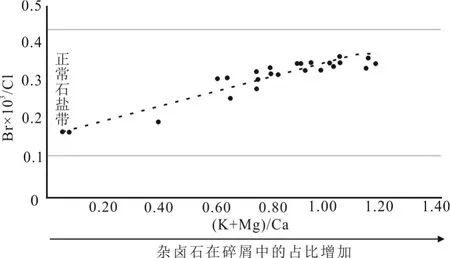

水溶化学结果显示,蒸发阶段较低时(w(Br-)<100×10-6;Br×103/Cl<0.20),碎屑中的硬石膏含量较多,随着蒸发阶段的升高,碎屑中杂卤石所占比例逐渐升高(图7),可能由于盆地卤水对杂卤石-石膏碎屑的交代,即随着卤水中K、Mg的不断富集,造成碎屑中杂卤石含量的升高,或在后期成岩过程中,石盐释放的富K、Mg晶间卤水,甚至钾镁盐在高温高压条件下交代碎屑中的硬石膏,形成杂卤石。

4.3 新型杂卤石钾盐矿成因浅析

蒸发实验结果表明,杂卤石可以在K+、Na+、Mg2+、Ca2+/Cl-、H2O六元体系达到一定平衡时直接形成(韩蔚田等,1982),也可以由含K、Mg组分较高的浓卤水与石膏(硬石膏)等硫酸钙盐接触交代形成(Freyer et al.,2003;Wollmann et al.,2008;2009;Wollmann,2010)。前者称之为原生沉积型杂卤石,后者为交代型杂卤石,其中交代型杂卤石又可分为以下2种:①准同生交代型杂卤石,即在石盐蒸发阶段后期,继续浓缩而含K、Mg较高的浓卤水与较早沉淀的石膏(硬石膏)等硫酸钙盐发生反应形成的杂卤石(袁见齐,1974);②后生交代型杂卤石,富钾镁的卤水通过构造裂隙运移并与石膏(硬石膏)等硫酸钙盐接触发生交代作用而形成的杂卤石(袁见齐,1974;廖林志等,1984)。

根据杂卤石的成因,交代型杂卤石主要赋存于膏盐等硫酸钙盐中,而石盐中形成杂卤石则需满足以下条件:在石盐沉积过程中,强烈的蒸发浓缩作用使卤水中的K、Mg离子逐渐富集,此时富Ca流体的少量补给(达到杂卤石析出的范围)可以形成原生杂卤石,过量补给则导致石膏的出现(赵德钧等,1987)。这种类型的杂卤石往往出现在石盐层的中上部,且厚度较薄、稳定、延伸远,杂卤石质地较纯无交代现象,具有微层理或韵律结构,是卤水持续蒸发浓缩的产物(袁见齐,1974;赵德钧等,1987;王弭力,1982),具有w(Br-)及Br×103/Cl持续增加的特征,中国古近纪现代盐湖中可见此类型杂卤石,如大汶口及潜江等地的膏盐盆中。在新型杂卤石钾盐矿中,杂卤石呈碎屑颗粒状分布于整个石盐层中,可见厚度较大的条带状杂卤石,出现杂卤石交代硬石膏以及杂卤石被硬石膏交代并包裹的复杂交代关系,与原生沉积型杂卤石的特征相差甚远,且w(Br-)及Br×103/Cl比值分布稳定除顶部外没有明显变化,不具备原生杂卤石的形成条件,因此,笔者认为新型杂卤石钾盐矿中的杂卤石并非在石盐沉积过程中形成。杂卤石常见被硬石膏交代并包裹的现象,表明杂卤石曾被较淡流体甚至淡水溶解,在成岩作用后显然不可能发生这种情况,这点进一步佐证了新型杂卤石钾盐矿地球化学特征所得到的结论。此外,这种杂卤石分布于石盐层中而非膏岩等硫酸盐矿物中,也并非一般的交代作用形成,是一种新类型成因的杂卤石矿。四川盆地尤其是盆地中部和东部地区存在大量与硬石膏互层的杂卤石,笔者倾向于认为新型杂卤石钾盐矿中的杂卤石碎屑与该类型杂卤石同源。

综上,笔者认为新型杂卤石钾盐矿的形成过程包括:已经形成的未固结-半固结杂卤石-石膏层经历某种作用发生破碎,并被较淡流体搬运(或原地堆积)进入成盐盆地,最后被石盐胶结,在此过程中,碎屑中的石膏被盆地内的富K、Mg卤水或后期晶间富K、Mg卤水交代,造成杂卤石的富集。

图7 杂卤石在碎屑中的含量与蒸发阶段的关系Fig.7 The relationship between the proportion of polyhalite in detritus and the evaporation stage

5 结 论

(1)在新型杂卤石钾盐矿中,其石盐基质的溶解产物本身就是杂卤石良好的溶剂,对新型杂卤石钾盐矿的溶采回收率及成本有正面影响。

(2)新型杂卤石钾盐矿的石盐蒸发阶段不具备杂卤石形成的条件,杂卤石碎屑不是在石盐沉积阶段形成的,而是“外来物”。

(3)杂卤石与硬石膏在碎屑中的含量受卤水蒸发阶段的影响,富K、Mg流体交代碎屑中的石膏(硬石膏)形成杂卤石,且蒸发阶段较低时(w(Br-)<100×10-6;Br×103/Cl<0.20)不利于硬石膏向杂卤石转化,当卤水浓缩达到石盐沉积的上部,有利于杂卤石的优化。