基于人地关系视角的省域生态城镇化发展研究

2020-05-19寇娅雯张莹洁

寇娅雯 张莹洁

[摘 要] 文章选取2009-2018年甘肃省城镇人口递增总量、城镇生态环境表征值以及区域城镇化数据进行实证研究,通过分析全省人地关系与生态城镇化以及城镇生态环境指标,测度了甘肃生态安全屏障区河东、河西两大区域及其内部城镇化水平差异。结果表明:(1)省内生态环境与区域城镇化差异和区域联系等诸多因素具有相关性;(2)甘肃省城镇化整体趋于均衡发展,可更新资源环境承载力与城镇人口增量之间差距呈逐渐扩大趋势;(3)省域生态环境建设水平具有较大差异,且生态环境承载力正呈下降趋势。最终依据所得结论,提出甘肃国家生态安全区人与自然和谐发展的生态城镇化建设的政策建议。

[关键词] 甘肃省域;生态安全屏障区;人地关系;生态城镇化;耦合发展

[中图分类号]F292 [文献标志码]A

一、引言

城镇化是一种复杂的社会经济转化过程,是经济和社会发展进程中一个不以人的意志为转移的客观过程,包括人口流动、经济结构、地域景观和社会文化等诸方面的系统性转变[1]38。党的十八届三中全会强调,未来要坚持走中国特色的新型城镇化道路。2019年末我国城镇化率已跨过60%的门槛,十年间占国土面积57%的西部地区城镇化率已由29.63%增加到53.90%,但31个省(区、直辖市)中城镇化率低于全国平均水平的共有18个,其中11个位于西部地区。而地处西北五省区的甘肃省域,现已被定位成我国内陆的生态安全屏障区和重要战略通道,因历史上长期具有的特殊地缘因素,当前已被国家赋予建设生态安全屏障综合试验区的重任。党的十九大报告指出,实行最严格的生态环境保护制度,形成绿色发展方式和生活方式,坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路[2]17。因此甘肃国家生态屏障区新型城镇化建设,已确定成为我国城镇化建设的重要构成,而如何实现全省经济、区域城镇化与生态文明良性和谐的建设发展,最终构筑好西北乃至全国生态安全屏障,这对于生态安全屏障区城镇化发展模式具有更重要的理论指引和实践意义。

二、甘肃省区域城镇化情况概述

从地理区位看,甘肃省地处黄河中上游,位于我国地理中心,结合自然地貌特征和全省区域经济布局审视,传统上可通过黄河流域为界分,将全省划分为河西、河东两大地域板块。其一,河西区主要以省会中心纵东向纵西横贯,大部分属于走廊平原区以及祁连山部分地区,依次包括兰州市、白银市、武威市、金昌市、张掖市、酒泉市和嘉峪关市,共有市辖区(县、县级市)32个,境内面积约28.8万平方千米,所辖人口为939.7万人;河东区域大部分属于黄土高原区地貌,且西南有少部分属于山地高寒区域,通过中部由西南向东扩展,分别包括庆阳市、平凉市、陇南市、天水市、甘南州、定西市和临夏州,全境共有市辖区(县、县级市)54个,境内面积约16.2万平方千米,所辖人口为1 597.56万人。总体来看,甘肃在省域支柱产业、林牧业基地、生态环境建设和城镇化水平提升方面具有特殊功能和重要地位。

据中国社科院2019年12月23日发布《2020年社会蓝皮书》数据显示:2019年中国人口城镇化率已超过60%的关键节点[3]。截止2018年末,甘肃省域常住人口为2 637.26万人,人口城镇化率为47.69%,实质上近五年全省城镇人口增长率并不高。而从区域城镇化水平综合考察,处于中心区域的省会兰州与河西等多市城鎮化率始终处于全省较高水平,其中:嘉峪关市处于最西端而城镇化水平已达全省最高(93.65%);而反观处于东南部的庆阳、临夏、甘南、陇南等市州城镇化率均低于40%,尤其陇南市最低仅为34%,低于全省平均水平13.69个百分点(见图1)。通过分析可知,近年来全省城镇化呈现出显著的区域特征:其一,全省各市(州)城镇人口增长速度

数据来源:笔者根据2019年《甘肃省统计年鉴》公布数据整理制图图1 2018年甘肃省各市州常住人口城镇化率(%)

放缓,截止目前城镇常住人口仍未超过50%,近五年来城镇人口虽有明显增长,但增长幅度并不显著;二是全省各市州城镇人口增长与城镇化水平呈非均衡发展,甘肃省城镇化水平低于40%的有49个县区,占甘肃省设县区比例的50%以上,而且省域东部、南部地区集中的城镇化较低县(区)达49个,而相比较河西区域所辖的县(区)城镇化率则较高,因而整体上,全省城镇化水平已呈现“西高东低”发展趋势。

三、甘肃省域人地关系与生态城镇化问题分析

(一)研究方法与指标体系

受自然环境、区位因素和社会经济发展等因素影响,甘肃省各市州城市化水平及发展阶段存在着显著差异,这种差异深刻影响着甘肃区域经济社会协调和均衡发展[4]66。为阐述甘肃生态安全屏障区城镇化水平差异与全省生态环境状态影响关系,本文从两个方面展开分析:一方面分析甘肃省域城镇化水平进程与人地关系状态,剖析人地关系、生态建设等因素对城镇化的影响;另一方面是测度甘肃生态安全屏障建设区河东、河西两大区域及其内部城镇化水平差异度(值),以达到分解区域总差异中区域内差异所占份额。通过两者分析,客观评判甘肃省城镇化区域发展均衡状况,依此提出生态城镇化策略建议,实现区域人地关系整体协调与生态可持续发展。

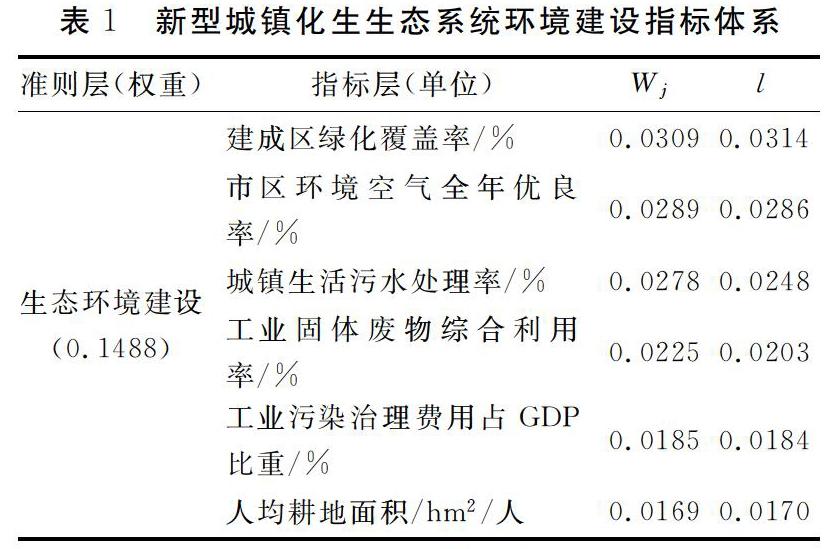

根据经济合作和开发组织(OECD)与联合国环境规划署(UNEP)共同提出的生态环境指标PSR概念模型,某一类环境问题可以由3个不同但又相互联系的指标类型来表达[5]120,因此,本文拟通过生态环境 “压力(Pressure)、状态(State)、响应(Response)”三个层面指标,尝试表征甘肃省生态环境发展水平状况,因此根据新型城镇化建设生态环境衡量指标构成体系,以生态环境质量、生态污染控制、生态环境保护等为考察因素,建立甘肃省新型城镇生态系统环境健康指标表征体系(见表1),并采用层次分析法测算新型城镇化生态环境综合水平,因篇幅所限,文中不再作具体评价体系测算与分解。但从表1可客观地列举判断影响生态城镇化发展的指标因素,Wj为各项指标初始权重,l为采用层次分析法测算出的指标权重,文后即从人口与资源环境协调关系、“四废”排放量指标方面进行适度分析。

(二)实证分析与结果

1. 人地关系与城镇生态环境回归分析

人地关系中的“人”主要指人口及其经济社会活动,“地”主要指与人类经济活动密切相关的地理环境,包括自然环境和人文环境。人地关系就是人类经济活动与地理环境之间的相互关系,即人口与资源、环境之间的相互协调关系[6]25。因而可以认为,生态环境系统是生物体相互作用下而产生的资源环境与物质能量间相互流动的集合,在此集合系统中人口递增与流动状态居于重要主导地位。经目前对2009-2018年甘肃省域生态足迹权威预测结果显示:甘肃省人均生态足迹10年间已呈上升趋势,预计2020年将会提增为2.8151公顷/人,即全省人均生态足迹已大于人均生态承载力,目前已产生生态赤字而且增长有加快趋势。由此表明,甘肃省域内生态环境已处于不可持续发展状态;而从2009-2018年,虽全省人口自然增长率有所提高,但因人口城镇化因素以及掠夺式开发利用、闲置、搁荒、改变用途等行为,全省人均耕地面积基本约为2.1亩,随着城镇化均衡发展、农村人口迁移放缓以及人口增长对土地需求增加, 预计人均耕地面积将不断减少。因长期以人口和资源为主形成的矛盾是人地关系协调发展最根本的矛盾,尽管河东与河西地区资源环境基础不尽相同,但人地关系演进对资源环境整体保障需求并无二致。为分析全省城镇化对生态环境的影响,本文基于10年间全省城镇人口总量评价区域内人类活动,选取工业和生活“四废”排放量作为生态环境表征值(见表2),对所研究区域城镇化进程与生态环境变化进行回归分析。

结合表2和全省生态环境表征值与城镇人口变化曲线(图2)可以看出,在样本期间内,城镇人口呈平缓递增态势,10年间增长率为46.28%,人口迅速增加和城镇土地利用效率的人地矛盾、与资源环境逐步衰减的生态矛盾日益突出,须提升以“人”为主体的复合生态系统的内在耦合协调性,达到区际关系、人地关系、生态关系的协调性以及制度安排的合理程度[7]337。而2009-2018年,城镇生活污水排放量、工业废气排放量、工业固体废物产生量分别增长80.7%,89.07%和58.51%,工业废水排放量增长至2013年峰值拐点后逐年降低。以2010年全省城镇化率快速提升为拐点,通过经济指标、生态系统指数评价结果看,甘肃东部地区经济发展明显高于其他地区,而生态指标亦则呈上升趋势,主因是工业“三废”排量呈猛增态势所致,全省经济生态协调度处于勉强协调,说明生态水平下降至经济水平之下, 经济发展导致生态压力过大。而从生态环境演变趋势来看,全省经济“高污染、高能耗、资源性”特征对区域生态环境产生较大影响,城镇人口增量已超出可更新资源的环境承载人口,如若考虑省域生态环境脆弱性,人口总量扩张与保护恢复生态环境矛盾则更为突出。

2. 河东、河西两大区域差异测度

前文已经述及,因甘肃省域全境长期受地理区位、自然环境、人口增速和经济非均衡发展多重因素影响,致使近10年全省城镇化水平及其发展阶段均存在显著差异。如以泰尔指数方法进行测度,其特点是能够把总体的差异分解为组间差异和组内差异[8]13,经综合考虑数据可得性和连续性,选取2009-2018年非农人口占总人口比例表征各年份市州城镇化水平,限于篇幅,本文通过2009-2018年《甘肃省统计年鉴》统计数据得出全省城镇化区域差异,对泰尔指数与差异分解计算方法不再赘述,而經上述实证分析结果显示(见图3):

其一,从2009-2018年,甘肃省区域城镇化水平总差异呈现不断缩小趋势,全省城镇化泰尔指数、期间总差异值均呈下降走势,这表明全省10年间城镇化水平整体上趋于均衡发展;

其二,近10年来,河东、河西两大区域间差异值呈逐年下降趋势,表明区域城镇化差异正逐渐缩小,而从差异值变化分析可知,区域内差异下降幅度最小且下降趋势缓慢[9]115,如河西区域城镇化率最高的兰州市与最低的武威市相差为38.72%,最高与最低差异与10年前相比虽有收缩但仍存在较大差距,由此说明区域内部不均衡发展态势较为明显;

其三,河西地区虽内部差异最大但差异值始终呈下降态势,而河东区域城镇化率最高的天水市与最低的陇南市仅相差7.64%,与10年前相比差距缩减了10.93%,表明河东地区城镇化10年间发展较为均衡。

四、甘肃省城镇生态环境与城镇化区域差异问题分析

城镇化是城乡经济、社会、人口、文化等相互交融的过程,该过程需要基础设施、公共资源、环境改善等方面的有力支撑,各地区由于自身要素资源的不同,在城镇化发展水平和发展战略等方面存在较大的差异[10]9。

(一)对城镇生态环境分析

生态城镇化是在推动地区城镇化合理发展的同时 ,进行环境保护、环境整治,发展与区域生态环境和谐友好的生态社会经济, 以达到区域社会、经济、生态的共同持续发展[11]1,这也是国家生态屏障试验区建设的根本内核,生态屏障区城镇化要更重视协调与资源环境社会关系,更优化生态保护建设与环境综合治理。甘肃位于黄土高原、青藏高原、内蒙古高原3大高原和西北干旱区、青藏高寒区、东部季风区3大自然区域的交汇处[12]175,而且大部分城市和人口,主要集中分布在河谷区域,因这些狭小区间自然环境承载有限,多年来生态环境从保护和建设两方面都存在较大难度,因此要从协调人地关系系统整体优化和综合平衡角度,合理调控生态环境发展问题确有一定难度。在全省生态建设与城镇化发展进程中,通过对城镇人口增量与“四废”排放量生态指标的“人口-环境”运行分析表明:因“四废”污染物排放是累计变量,其产生量和经济产出、人口变化有直接关系,而城镇人口增长会加速污染排放量增加,继而持续造成生态环境质量恶化。生态环境建设水平的差异较大,但与城镇化综合水平的相关性不明显,表明生态环境建设还跟不上经济发展与城镇化综合水平提高的步伐[13]354,这也佐证了工业化并非甘肃省域城镇化差异的直接原因,区域产业结构差异是构成城镇化水平差异的主因,因此在生态安全屏障区城镇化建设过程中,落实好“统筹人与自然”“实现人与生态环境协调发展”根本任务就尤为迫切。

(二)对城镇化区域差异变动原因分析

从2009-2018年,甘肃省城镇化水平区域总差异不断缩小,全省通过加强基础设施以及水利、生态、文化等方面建设,推进以兰白为中心的经济圈发展,同时坚持将“特色农业、新能源、陇东能源化工”等新型产业基地建设纳入战略任务,近10年已从根本上逐渐缩减因传统地理区位、自然条件和先天经济环境产生的差异,正切实推动省域经济社会持续均衡发展。虽然截止2018年河东、河西两大区域市(州)间城镇化差异达到59.65%,但整体上是呈下降和缩小差距趋势,主因缘于上述区域在自然地理、产业结构上均存在明显特征和具体差异。河西各市(州)经济增速因水资源受到制约,但能充分利用资源优势,通过发展有色、建材和特色农产品加工等产业,创造更多非农就业机会,由此带动城镇化水平快速提升;而河东地区各市(州)多数依赖第一产业,因工业基础薄弱无法发挥规模效应,加之第三产业亦因缺乏动力和市场闭塞未能形成联动发展,不利于吸纳就业和农村劳动力迁移,根本体现为城镇化水平总体滞后特征。

五、主要结论与政策建议

(一)主要结论

其一,依据人地关系状态与城镇生态环境分析可知,甘肃省生态环境与区域城镇化差异和区域联系等诸多因素具有相关性。从2009-2018年,全省城镇人口由860.48万人增加到1 257.71万人,10年间人口增长率已达46.16%,人口增长加大了全省资源环境压力,可更新资源环境承载人口与城镇人口实际增量间差距正呈逐渐扩大趋势,即是说,城镇人口增幅比例已超出可更新资源环境所能承载的人口数。

其二,因河西、河东两大区域自然地理、产业结构均具有鲜明特征和差异,亦体现为两大区域间城镇化水平的显著差异;河东内部差异微小却限制了全省城镇化水平提高,河西内部差异并不均衡,是由各市不同产业结构差异所致。

其三,随着全省经济发展速度加快,区域间产业结构水平和转换能力差距逐步缩小,农村及非农产业发展对全省城镇化推力加快,省域生态环境建设水平具有较大差异,且生态环境承载力正呈下降趋势。

其四,就全省生态屏障区建设而言,10年间总差异抑或是地区间以及地区内部差异均呈逐年下降趋势,表明省域内城镇化过程正在趋向均衡发展,经济差異亦呈缩小态势,由此可奠定新型城镇化与生态文明建设协同发展的基础。

(二)政策建议

一是以国家“丝绸之路经济带”发展战略为契机,将新亚欧大陆桥经济走廊甘肃段沿线8市,作为全省城镇化发展重要支点和节点城市,借力政府生态牵引优势,加快实施以“甘肃段为轴线+多点中心市组团为支撑”的整体生态城镇化布局建设。

二是借助甘肃国家生态安全屏障区战略平台,加快推进省域城镇化与生态环境协同建设力度,实施重大战略性生态工程和循环经济发展项目,树立集约高效绿色理念,突出城镇化的生态效应,全面优化城镇空间布局,推进“一横两纵六片区”生态城镇建设体系,提升城镇生态环境的可持续承载力。

三是以生态文明建设引导省域新型城镇化建设,建立甘肃省生态城镇建设保护补偿机制,应以人居环境、生态保护、低碳环保作为推进城镇化重要内容,坚持走具有甘肃特色的“新型城镇化+生态城镇化”协调发展之路。

四是建立对矿产、土地、旅游、水、森林、草原等资源的保护与补偿机制,构建开发区域、利用数量、技术手段、生态环境影响评估、恢复措施等加强生态环境保护和建设的政策措施。

五是构建并完善生态城镇化建设评价体系,将环境保护和生态效益作为重要评价指标。尽快建成地域工业、农业和特色产业基地,全面推进特色农业产业化建设步伐,按规划、有重点、分层次实施中小城市、县城建制镇的生态城镇建设,推动形成人居环境与自然和谐发展的生态城镇化建设新格局。

[参考文献]

[1]接栋正,陈超.基于系统论研究视角的区域城镇化与产业结构协调发展研究——以福建省为例实证分析[J].华侨大学学报:哲学社会科学版,2008(3):38-47.

[2]习近平.决胜全面建成小康社会,夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M].北京:党建读物出版社,2019:17-19.

[3]新华网客户端.社科院:2019年我国城镇化水平首次超过60%[EB/OL].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1653754594287467579&wfr=spider&for=pc,2020/1/13.

[4]寇娅雯.基于泰尔指数测度的城市化区域发展分析——以甘肃省2001-2010年数据为例[J].合肥工业大学学报:社会科学版,2013(2):66-69+128.

[5]史永亮,等.基于PSR模型的大丰市城市生态系统健康综合评价[J].环境科学与技术,2008(2):120-123.

[6]金其铭,张小林,董新.人文地理概论[M].北京:高等教育出版社,1994:25-39.

[7]孙平军,丁四保.中国城镇建设用地投入效益研究[J].干旱区地理,2013(2):337-345.

[8]赵伟,马瑞永.中国区域金融增长的差异——基于泰尔指数的测度[J].经济地理,2006(1):13-14.

[9]寇娅雯,张耀东.甘肃省城镇化水平区域差异实证研究——基于泰尔指数的测度[J]. 西北师范大学学报:自然科学版,2013(3):115-120.

[10]刘省贵.基于多元统计的河南省城镇化区域差异分析[J].中州大学学报,2012(4):9-13.

[11]石培基,李鸣骥.宁夏中部生态脆弱区生态城镇化发展模式研究[J].干旱区资源与环境,2006(3):1-5.

[12]陈晓雨婧,冯舒芮,夏建新.基于P-S-R模型的甘肃省生态安全评价[J].西安科技大学学报,2019(1):175-181.

[13]牛晓春,杜忠潮,李同昇.基于新型城镇化视角的区域城镇化水平评价——以陕西省10个省辖市为例[J].干旱区地理,2013(2):354-362.

[14]梁雯,方韶晖.基于DEA-Malmquist模型的低碳物流效率研究[J].牡丹江师范学院学报:社会科学版,2019(2):10-18.

[15]祝志川,翁新新.东北地区金融发展对经济增长的影响因素分析[J].牡丹江师范学院学报:哲学社会科学版,2018(5):13-20.

[责任编辑]王立国

Research on the Development of Provincial Ecological UrbanizationBased on Human-land Relationship

——Take 2009-2018 Data of Gansu Province as an Example

KOU Yawen,ZHANG Yingjie

(Lanzhou University of Arts and Sciences,Lanzhou,Gansu,730000,China)

Abstract:The paper selects 2009-2018 urban population increasing total amount,urban ecological environment characterization value and regional urbanization data in Gansu Province for empirical research.By analyzing the relationship between people and land,Ecological Urbanization and urban ecological environment indicators in Gansu Province,the paper measures the differences between Hedong and Hexi and their internal urbanization level in Gansu ecological security screen area.The results show that:(1)the ecological environment in Gansu Province is related to many factors such as regional urbanization differences and regional connections;(2)the urbanization in Gansu Province tends to develop in a balanced way,and the gap between renewable resources and environmental carrying capacity and urban population growth is gradually expanding;(3)the level of ecological environment construction in Gansu Province is quite different,and the carrying capacity of ecological environment is declining Potential. Finally,according to the conclusion,the paper puts forward the policy suggestions for the harmonious development of human and nature in Gansu national ecological security area.

Keywords:Gansu Province;ecological security barrier area;human-land relationship;ecological urbanization;coupling development

[收稿日期] 2019-11-12

[作者簡介] 寇娅雯(1977-),女,甘肃景泰人,副教授,硕士,主要从事区域经济学研究;张莹洁(1975-),女,甘肃靖远人,副教授,西安交通大学经济学专业2018级博士研究生,主要从事经济学研究。

[基金项目] 甘肃省科技厅软科学项目(18CX1ZA033);甘肃省高等学校科研项目 (2015A-175)

文章编号:1003-6121(2020)02-0019-08