东北典型黑土区侵蚀沟形态及分布特征

2020-05-19姜芸,王军,张莉

姜 芸,王 军,张 莉

(1. 东北农业大学公共管理与法学院,哈尔滨 150030;2. 自然资源部第二地理信息制图院,哈尔滨 150080)

0 引 言

黑土是珍贵的土壤资源,全球四大黑土区在开垦过程中均发生了严重的水土流失问题。东北黑土区是中国的粮食主产区和商品粮生产基地。但长期以来掠夺式的开垦方式,对土壤结构造成破坏,加速有机质矿化,水土流失面积不断扩大,导致黑土资源退化,对国家粮食安全造成威胁,给地区生态安全及经济发展带来不利影响[1]。

根据第一次全国水利普查水土保持情况,东北黑土区侵蚀沟共计295 663 条,其中黑龙江省为115 535 条,占黑土区侵蚀沟数的39.08%[2]。可见,沟道侵蚀是东北黑土区水土流失的重要原因,其中又以黑龙江省的沟道侵蚀最为剧烈。目前,遥感与GIS 技术已成为沟道侵蚀的常见研究手段。蒲罗曼等[3]以吉林省长春市境内九台沐石河流域为研究区,利用不同分辨率的遥感影像进行侵蚀沟提取,认为资源三号与高分一号卫星影像适用于提取冲沟和切沟数量、长度、宽度信息。西北黄土高原区侵蚀沟普查则是以2.5 m 分辨率遥感影像、1∶5万DEM 图为主要信息源,提取侵蚀沟的长度、面积、类型和纵比降及其地理空间位置等特征信息[4]。现有研究多以卫星遥感影像为数据源提取侵蚀沟信息,受影像空间分辨率的影响,难以区分沟宽在0.5 m 以下的细沟、浅沟。而细沟、浅沟作为侵蚀沟的初级发育阶段,加强其水土保持工作,往往可以起到事倍功半的作用[5-8]。此外,国内外学者研究认为坡度和汇水面积是侵蚀沟产生的主要地形控制因素,Patton 等[9]提出侵蚀沟产生的地形临界阈值的概念,为侵蚀沟产生的预测提供了物理基础。侵蚀沟坡度与上游汇水面积呈指数关系,现实坡度一旦超过预测坡度,则认为该坡面存在发生沟道侵蚀的风险。此后,国内外学者通过对侵蚀沟发育的地形条件的研究,提出了不同环境下侵蚀沟发生的地形阈值。李浩、郑粉莉等[10-11]总结了沟蚀发生地貌临界理论的发展过程及国内外最新研究成果,指出东北黑土区应用沟蚀发生临界理论开展了定位研究还较少,浅沟和切沟的相对剪切力指数值近似(0.141 与0.148),临界常数值有一定差异(0.072 与0.052)。

本研究以黑土典型区嫩江县为研究区域,利用高分辨率航空遥感影像(空间分辨率为0.2 m)及高精度1∶5万DEM 数据源提取区域内侵蚀沟的中心线和范围面,计算沟宽、沟长、纵比降等形态参数值,分析侵蚀沟形态特征,探讨不同坡向、坡度与耕地情况对侵蚀沟分布的影响,采用S-A 模型计算侵蚀沟产生的临界坡度,探讨东北黑土区侵蚀沟产生的临界地形条件,为黑土区侵蚀沟的治理提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 研究区域及数据来源

嫩江县(48.94°~49.06°N,125.23°~125.37°E)位于黑龙省西北部,嫩江流域上游,区域内地貌以丘陵为主,西邻嫩江,南连松嫩平原,北部有少量山区地貌,在地势上由东北向西南体现出低山向平原过渡的特点。县域耕地面积约8 000 hm2,耕地面积及农作物产量均居前列。嫩江县土壤以黑土居多,主要分布在小兴安岭山前丘陵漫岗区,属于典型的东北黑土区。嫩江县气候属寒温带大陆性季风气候,多年平均气温在0.8~1.4 ℃,冬季严寒,最低气温为-47.3 ℃,冻土层厚度可达1~3 m,多年平均降水量为480~512 mm,主导风向为北风、南风[12],研究区示意图如图1 所示。

本次研究主要数据来源:嫩江县2016 年数字航空影像,地面分辨率为0.2 m,用于提取侵蚀沟的中心线和范围面;嫩江县1∶5 万数字高程模型(DEM),用于获取坡度、坡向栅格数据,计算纵比降和上游汇水面积;全国第二次土地利用调查成果,用于获取侵蚀沟周边土地利用情况。

图1 研究区示意图 Fig.1 Schematic diagram of study area

1.2 沟道侵蚀分类

侵蚀沟的形态复杂,变化多样,在不同的发育阶段体现出不同的形态特征[13],因此,沟道分类是研究其发育规律的基础。目前,国内外对侵蚀沟发育阶段的划分相对统一,对细沟、浅沟、切沟的定义也基本一致,但具体量化指标却不尽相同。本文参考黄土高原区侵蚀沟的研究成果[14-17],结合东北黑土区地形、土壤及耕作特点,根据沟谷的发育阶段、规模、纵剖面的形态特征和出现的先后序列[18],将沟谷分为4 种类型:细沟、浅沟、切沟、冲沟。细沟是薄层水流因地表凹凸形成小股水流,对地表土壤产生冲刷发育而成,能通过耕作消除的小侵蚀沟。浅沟是指坡面上能被耕作工具横跨但不能被完全消除的侵蚀沟,无明显沟缘,耕作平齐后可能在下一次的土壤侵蚀中原地再次发育。切沟是耕作工具无法横跨的侵蚀沟,多呈跌水状,一般切破犁底层,沟槽横剖面呈宽展“V”或“U”字形。冲沟属于坡面侵蚀沟与沟谷的过渡形态,沟头一般发育在较大的坡面上,沟尾切入谷地,进一步发育可形成河沟,随流量和坡度的增加而增大[19]。因各地区侵蚀沟的发育特点、地质地貌特征和土壤形成过程、耕作特点的差异[20-21],关于细沟、浅沟、切沟、冲沟划分的切割宽度、切割深度目前尚未有统一标准,本文将沟宽小于0.5 m 的沟道划分为细沟,沟宽为0.5~1.0 m 的沟道划分为浅沟,将沟宽为1.0~5.0 m 的沟道划分为切沟[22],沟宽超过5.0 m 的沟道为冲沟。细沟、浅沟和切沟的主要特点如表1 所示。

表1 细沟、浅沟、切沟和冲沟的主要特点 Table 1 Major characteristics of rill, ephemeral gully, gully and modern incised valley

1.3 研究方法

本文以分辨率为0.2 m 的数字航空影像为基础,利用数字高程模型对影像进行纠正,并进行匀光匀色、镶嵌、裁切等处理,制作成数字正射影像,通过人工目视解译,提取侵蚀沟的中心线及范围面,平均绝对误差控制在2个像元内。并结合2017 年外业实地调查对侵蚀沟矢量数据进行验证和修改,侵蚀沟矢量数据数据更新至2017 年,如图1 所示。

基于ArcGIS 软件,以1∶5 万DEM 为数据源,提取侵蚀沟的起点高程和终点高程,以高差与沟道长度的比值作为纵比降[23-24];利用表面分析工具得到研究区域的坡度、坡向栅格数据,在侵蚀沟类型划分的基础上,提取冲沟的沟头坡度;利用水文分析,以冲沟起点为出水口提取冲沟上游汇水面积[25-27]。

2 结果与分析

2.1 侵蚀沟统计结果

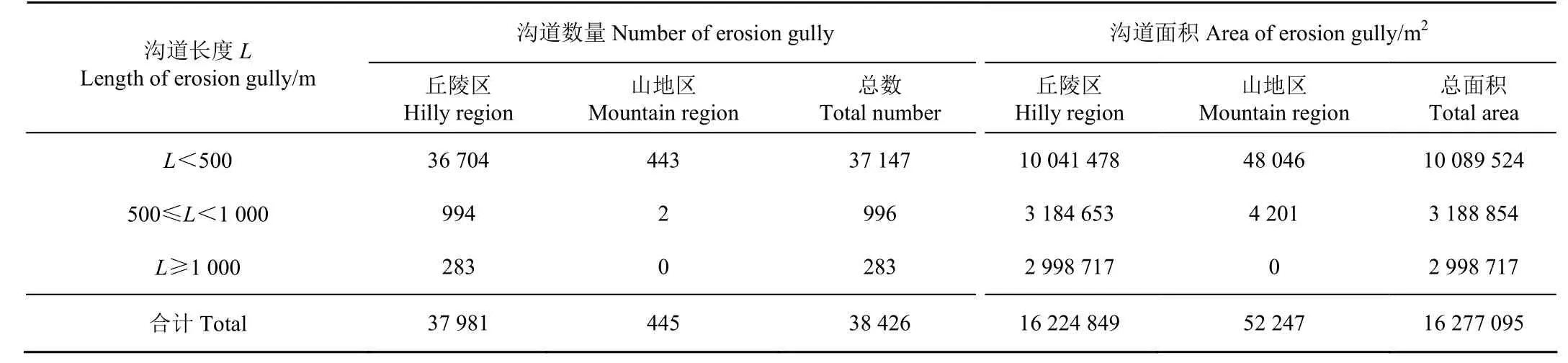

根据普查结果,嫩江县侵蚀沟的总数量为38 426 条,侵蚀沟总面积为16 277 095 m2,如表2 所示。

2.1.1 沟道类型统计结果

按沟道类型对普查成果进行统计,细沟、浅沟、切沟、冲沟的沟道数量分别为1 247、5 130、28 626 、3 423 条,分别占普查对象总数量的3.25%、13.35%、74.50%、8.91%;细沟、浅沟、切沟、冲沟的沟道面积分别为22 418、264 963、8 310 128、7 679 587 m2,分别占普查对象总数量的 0.14%、1.63%、51.05%、47.18%。可见,嫩江县境内侵蚀沟类型以切沟为主,冲沟虽然数量较少,但其影响面积较大,仅次于切沟侵蚀。

2.1.2 不同地形区侵蚀沟统计结果

利用嫩江县DEM 数据,根据海拔将嫩江县地形划分为山地区和丘陵区。海拔500 m 以上的地区为山地区,海拔在200 至500 m 之间为丘陵区。分类结果表明,嫩江县以丘陵区为主,丘陵区面积占比为91.73%,山地区面积占比仅为8.27%。山地区侵蚀沟共445 条(占侵蚀沟总数量的1.16%),丘陵区为37 981 条(占侵蚀沟总数量的98.84%);山地区侵蚀沟面积52 247 m2(占侵蚀沟总面积的0.32%);丘陵区为16 224 849 m2(占侵蚀沟总面积的99.68%)。可见,嫩江县侵蚀沟主要分布在丘陵区。主要因为耕地多分布在丘陵区,地表受人类活动影响较大,而山地区主要为林地,仅有少量耕地分布在林缘地区,受人类活动影响相对较小。如图 2 所示。

表2 沟道类型分类统计结果 Table 2 Statistical results of erosion gully classification

图2 侵蚀沟区域分布图 Fig.2 Regional distribution of erosion gully

图3 侵蚀沟坡度分布图 Fig.3 Slope distribution of erosion gully

2.1.3 沟道长度统计结果

考虑到东北黑土区的耕作特点,耕地地块较大,机耕作业较为普遍,认为长度在500 m 以内的侵蚀沟主要由 耕地开垦形成的,在改进耕作方式,采取适当的土地整治措施的同时,加强水土保持管理,可以在耕作过程中恢复;长度在500~1 000 m 间的沟道难以自行恢复,需要采取特定的水土流失治理措施进行恢复,否则可能会在耕作过程中原地反复发生土壤侵蚀;而长度大于1 000 m 的侵蚀沟可能需要采取多种水土保持措施而非单一的水土保持措施进行恢复。因此,按照侵蚀沟长度进行统计(见表3 所示),小于500 m 的侵蚀沟共37 147 条,沟道面积10 089 524 m2;500~1 000 m 的侵蚀沟共996 条,沟道面积3 188 854 m2;大于1 000 m 的侵蚀沟共283 条,沟道面积2 998 717 m2,如表3 所示。嫩江县以小于500 m 的侵蚀沟为主,沟道条数占普查对象总数量的96.67%,面积占普查对象总面积的61.99%;500~1 000 m 的侵蚀沟次之,沟道条数占普查对象总数量的2.59%,面积占普查对象总面积的19.59%;大于1 000 m 的侵蚀沟最少,沟道条数占普查对象总数量的0.74%,面积占普查对象总面积的18.42%。可见,嫩江县侵蚀沟长度主要在500 m 以内,主要通过改进耕作方式,采取适当的土地整治措施,并加强水土保持管理等途径开展水土保持工作。

表3 沟道长度统计结果 Table 3 Statistical results of gully length

2.2 侵蚀沟形态特征分析

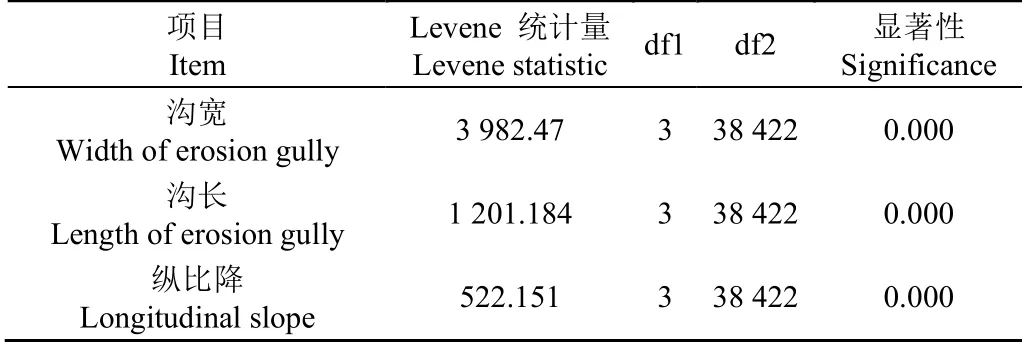

2.2.1 侵蚀沟的沟宽、沟长、纵比降

本次研究按照沟宽将侵蚀沟划分为细沟、浅沟、切沟、冲沟4 个类型。为检验类型划分的正确性,利用SPSS17.0 统计软件对不同类型侵蚀沟的宽度、长度、纵比降进行了方差分析,比较不同类型侵蚀沟的宽度、长度、纵比降是否存在差异,结果见表4。方差齐性的检验表明,不同类型侵蚀沟的沟宽、沟长、纵比降的方差存在显著差异。在此基础上,进行两两比较,采用Tamhane’s T2 和Dunnett T3 检验,结果表明,细沟、浅沟、切沟、冲沟4 个类型侵蚀沟的沟宽、沟长、纵比降存在显著差异[28]。由此可见沟道类型的划分在统计学上具有合理性。

进一步通过均值和标准差分析[29]沟宽、沟长和纵比降的变化趋势[30],结果见表5。可以看出,不同类型侵蚀沟的沟宽变异程度较小,而沟长和纵比降变异程度较大。但从趋势上分析,随着侵蚀沟的发育,沟宽和沟长不断增加,而纵比降则不断变缓。纵比降随侵蚀沟发育变缓,与嫩江县地形有关,嫩江县地形高差起伏变化较小,随着沟道发育,沟宽沟长不断外扩,因此,纵比降逐渐变缓。这与沟道发育过程中的形态变化特征也基本一致,沟道由细沟发育到冲沟,逐渐趋于稳定,地表物质经过冲刷、搬运、淤积,纵比降逐渐趋缓。

表4 方差齐性检验 Table 4 Homogeneity test of variance

表5 沟宽、沟长、纵比降均值与标准差 Table 5 Mean and standard deviation of gully width, gully length, longitudinal slope

进一步进行沟宽、沟长和纵比降的相关性分析表明,沟宽和沟长存在显著正相关,相关性较弱,相关系数为0.304,纵比降与沟宽、沟长存在显著负相关,相关性较弱,相关系数为-0.200,-0.167,如表6 所示。由此可见,侵蚀沟的形态特征沟长、沟宽、纵比降之间存在一定的相关性,但彼此影响较小。

表6 沟宽、沟长、纵比降相关性分析 Table 6 Correlation analysis of gully width, gully length and longitudinal slope

2.2.2 坡向、坡度与土地利用情况对侵蚀沟分布的作用

通过DEM 分析提取侵蚀沟所在坡面的坡向、坡度,分析不同类型的侵蚀沟受坡向、坡度的影响,如表7 所示。结果表明,侵蚀沟主要分布在东向、南向、西向的坡面上,北向坡面分布相对较少,且不同类型的侵蚀沟在坡向分布上差异不明显。总体上,坡向对各类型侵蚀沟的分布影响较小。

按照0~2°、2~6°、6~15°、15~25°、>25°进行坡度分级,嫩江县对应的土地面积占比分别为41.41%、43.89%、12.73%、1.68%、0.29%,即嫩江县土地坡度以0~6°为主。对侵蚀沟所在坡面的坡度分析结果表明,侵蚀沟在平缓的坡面上也有分布。细沟和浅沟主要分布在2~6°和6~15°的坡面上,而切沟和冲沟则主要分布在0~2°、2~6°的坡面上,如表8 所示。可见,坡面坡度对侵蚀沟的分布有一定的影响[31],侵蚀沟初期发生在倾斜坡面上,在沟道发育的过程中逐渐向四周平缓地区侵蚀延伸,至地表情况小于侵蚀发生的必要条件时达到稳定。

表7 不同坡向侵蚀沟分布情况 Table 7 The distribution of erosion gully on different aspects

表8 不同坡度侵蚀沟分布情况 Table 8 Distribution of erosion gully on different slopes

结合嫩江县土地利用数据库(2017 年),分析侵蚀沟周边土地利用类型[32]。结果表明,有32 676 条侵蚀沟位于耕地范围内,占侵蚀沟总数量的85.04%。其中,90%以上的细沟和浅沟发生在耕地上,80%以上的切沟、冲沟发生在耕地上。具体见表9。可见,嫩江县侵蚀沟的产生主要是耕地开垦不合理造成[33]。

表9 耕地上侵蚀沟情况 Table 9 Statistical results of erosion gully on cultivated land

2.3 侵蚀沟地形阈值

侵蚀沟地形阈值来源于地貌临界理论。侵蚀沟的发生发育主要由坡面的水文动力过程控制,而地形地貌特征则是地表径流过程的主要影响因素,由此提出利用沟头坡度和沟头上方汇水面积建立侵蚀沟产生的地形临界关系。

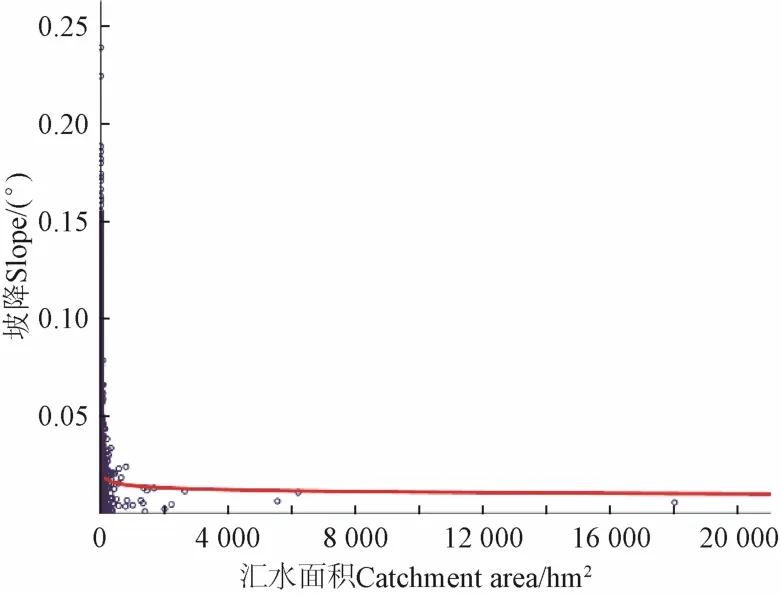

本文采用S-A 模型计算侵蚀沟产生的临界坡度。该模型由Begin 和Schumm 在1979 年提出[34],模型利用流域面积与流量和水力半径的经验关系对水力学经典公式进行改进,以流域面积和坡度表征坡面底部的不稳定性。

式中:S 为沟头地面坡降,以坡度的正切值表示;A 为沟头上游汇水面积, hm2;a、b 为无量纲值,分别表示相对面积指数和相对剪切力指标。通常认为坡面坡度大于临界坡度时将发生沟道侵蚀。

侵蚀沟地形阈值S-A 模型的应用有主要两种,一是利用数据的下限值得到最低限直线,用于定义侵蚀沟发育的下限,进行沟蚀的预测;二是通过数据的回归拟合得到平均地形阈值,进行主导沟蚀过程的分析。本文利用遥感影像采集的侵蚀沟数据及1∶5 万DEM 数据获取冲沟沟头坡降及上游汇水面积,采用SPSS17.0 对数据进行幂指数函数的拟合及优化,得到嫩江县冲沟地形阈值S-A公式(如图4 所示):S=0.032A-0.119。

图4 冲沟的地形阈值关系图 Fig.4 Topographical threshold conditions for modern incised valley

拟合方程的R2为0.082,表明数据拟合的精度较低,但与国内外学者的相关研究的拟合精度基本一致。Morgan 等[35]对非洲的相关研究,最高的R2值为0.347 7,而最低的R2值为0.071 8。考虑到本文用于模型拟合的数据量较大,且本文主要利用S-A 模型进行主导沟蚀过程分析,即利用a、b 的取值分析沟蚀产生的主要因素,因此,认为本文获取的公式可用。

S-A 模型中,a 值主要反映临界坡度的大小程度,而b 值则主要反映主导的径流过程。本文中a 值较小,表明嫩江县冲沟发生的临界坡度较小,该现象与东北黑土区地形地貌特点一致,嫩江县主要为较平缓的丘陵漫岗,坡长较长,汇水面积较大,较小的坡度就能对坡面形成冲刷,出现冲沟的发生发育。国外有学者研究认为b 值在0.2~0.3 之间代表沟蚀是由坡面径流冲刷造成的,b 值小于0.2 则表明沟蚀是由地下过程和滑坡等造成[36]。本文中b 值较小,表示嫩江县冲沟的产生受到了地下过程的影响。这一现象可能与嫩江县的气候特点有关。嫩江县地处小兴安岭西麓,多年平均气温在0.8~-1.4℃,冬季严寒漫长,最低气温为-47.3~-43.7 ℃,地表冬季多被积雪覆盖,到春季气温回升,冻土层逐渐融化,土壤疏松,地表土壤在冻融过程中受到破坏,加上雪水融化的径流过程造成冲沟的发生发育,即嫩江县冲沟的形成可能与冻融过程有关。

3 结 论

1)根据普查结果,嫩江县侵蚀沟的总数量为38 426条,侵蚀沟总面积为16 277 095 m2。其中,细沟、浅沟、切沟、冲沟的沟道数量分别占总数量的3.25%、13.35%、74.50%、8.91%,沟道面积分别占总面积的0.14%、1.63%、51.05%、47.18%,表明嫩江县境内侵蚀沟类型以切沟为主,冲沟虽然数量较少,但其影响面积较大,仅次于切沟侵蚀。同时,根据地形分析,嫩江县侵蚀沟主要分布在丘陵区;丘陵区小于500 m 的侵蚀沟共37 147 条,占总数量的96.67%。

2)通过侵蚀沟形态特征的分析,不同类型的侵蚀沟的沟宽、沟长和纵比降存在显著性差异,表明侵蚀沟类型的划分在统计学上具有合理性。同时,沟宽、沟长、纵比降存在一定程度的相关性,其中,沟宽与沟长为正相关关系,纵比降与沟宽、沟长为负相关关系。

3)对侵蚀沟所在坡面的坡向分析则表明,各类型侵蚀沟主要分布在东向、南向、西向的坡面上,北向坡面分布相对较少,且不同类型的侵蚀沟在坡向分布上差异不明显。总体上,坡向对各类型侵蚀沟的分布影响较小。坡面坡度对侵蚀沟的分布有一定影响,细沟和浅沟主要分布在2~6°和6~15°的坡面上,而切沟和冲沟则主要分布在0~2°、2~6°的坡面上。对侵蚀沟周边土地利用类型的分析表明,90%以上的细沟和浅沟发生在耕地上,80%以上的切沟、冲沟发生在耕地上,可见,嫩江县侵蚀沟的产生主要是耕地开垦不合理造成的。

4)嫩江县冲沟地形阈值模型拟合精度较低,但可用于主导沟蚀过程的分析,模型拟合表明嫩江县冲沟发生的临界坡度较小,较小的坡度就能对坡面形成冲刷,出现冲沟的发生发育,而模型中主导径流过程的参数数值较小,表明嫩江县冲沟的产生可能受到地下过程的影响。

综上所述,利用高分辨率航空影像进行县域范围内的侵蚀沟普查和形态特征、地理分布特征研究具有明显优势,可以为县域内水土流失的治理提供理论依据。