融合与创新:皮亚佐拉低音提琴曲《最低音》创作研究

2020-05-15兰绍彤

兰绍彤

(山东艺术学院,山东 济南 250014)

一、作曲家简介

阿斯托尔·潘塔莱昂·皮亚佐拉(Astor Pantaleón Piazzolla,1921年3月11日—1992年7月4日),是阿根廷20世纪著名作曲家以及班多钮手风琴独奏家,享有“探戈之父”及“阿根廷国宝”的美誉,他创立“新探戈音乐”,找到了将西方古典风格与阿根廷民间音乐元素有机融合的创作途径,成为了阿根廷民族文化中最璀璨的瑰宝,其亦雅亦俗、雅俗共赏的特质为世界范围内的听众所接受,获得了巨大的成功。皮亚佐拉的创作道路,对于非西方音乐文化圈中的作曲家如何发掘本民族的音乐文化,形成丰富内涵和风格个性,具有积极的启迪作用。

皮亚佐拉的艺术生涯可谓异常坎坷,由于探戈音乐发源于妓院、舞厅和酒馆,在20世纪初期,其社会地位仍十分低下。并且,皮亚佐拉的创作理念过于激进,当时的听众和舞者并不能完全接受。于是,他创作早期的作品和乐团演出受到了社会和同行的强烈批判,他组建的第一个探戈乐团在1949年被迫解散。随之而来的,是皮亚佐拉站在了严肃音乐和探戈音乐的十字路口,甚至他在1951年创作的《布宜诺斯艾利斯交响曲》都已经表达出要放弃探戈音乐的念头,所以他曾经一度十分迷茫。直到20世纪60年代,为了纪念逝去的父亲,他创作了《再见了,父亲》(AdiósNonino,1959,这是他最经典的代表作品之一),才开始在阿根廷本地受到欢迎。但在之后的七八十年代,皮亚佐拉的探戈乐团又因为经济、身体健康等多种原因,几经解散和重建。

即便如此,皮亚佐拉对于音乐的坚持、学习和探索从未改变。在青少年时期,皮亚佐拉对班多钮手风琴和钢琴的学习,对爵士等多种类型音乐的接触,以及跟随他的前辈吉拉斯特拉(Alberto Ginastera,1916-1983)研习了大量新古典主义作品,为其打下了深厚的音乐理论和创作基础。加上在特罗伊洛探戈乐团的实践经历,以及与当时探戈音乐的传奇人物卡洛斯·加德尔(Carlos Gardel,1890-1935)的结识,探戈音乐便扎根在其心中。后皮亚佐拉前往巴黎,跟随布朗热(Nadia Boulanger,1887-1979)学习欧洲现代作曲技法,使得其作曲技术日趋完善。在布朗热的引导下,皮亚佐拉走出了迷茫,确立了新的方向,坚定了创作探戈音乐的道路。在其后的创作中,他积极引入西方的经典音乐形式如四重奏、室内乐和歌剧等,借鉴传统的和声与复调等多声技术,探索以增添地域文化色彩的非常规演奏法、多种新型节奏型、电子乐团等多种元素与探戈音乐相结合等多元技巧,在探戈室内歌剧、探戈歌曲等方面也有不小的造诣。使得探戈这种原本生长在社会底层的艺术形式升华为既具有阿根廷传统,又具有新的形式和色彩,同时表现着现代阿根廷人的喜怒哀乐和精神内涵的新探戈艺术。

本文分析的作品《最低音》意大利语为“Contrabajisimo”,意为“华丽的低音提琴”,原是皮亚佐拉特別为1955年创立的“布宜诺斯艾利斯八重奏”探戈室内乐团里的低音提琴手肯苏尔(Hector Console)于1986年创作,属于皮亚佐拉晚期的作品,此时他正处于音乐生涯的成熟与高峰时期,并且他的新探戈音乐不仅在阿根廷本地,亦在世界范围内获得了巨大成功,产生了极大的影响。因此他在创作时有了更大的自由度,在驾轻就熟的新探戈音乐基础上,对现代音乐作曲技法和不协和音响等也进行了一定程度的探索和借鉴。下面将对《最低音》这首作品从曲式、节奏、乐器配置等方面进行研究,以总结出其独特风格内涵的构成因素。

二、《最低音》创作技术与风格分析

(一)创新性的曲式结构

该曲的曲式结构属于再现曲式的变体,自由而洒脱,体现着皮亚佐拉音乐结构思维的基本特点。该作品图示如下:

该曲属于“引子-A-B-C-B’-A’”的倒装再现结构,与传统探戈乐曲A-B-A典型结构的相通之处在于乐曲重点强调的部分是A段(第一探戈乐段)和B段(抒情乐段)两者之间的对比,中间的C段(第二探戈乐段)既扩展了传统探戈音乐结构,又具有新的风格色彩。A段多使用小调性对比(开始为g多利亚调式),C段使用的是G大调,更加丰富了探戈音乐的调性张力和对比度。

A和C两个探戈段的旋律发展方式基本一致,均采用了动机模进或重复手法,除了下面介绍的三种特殊节奏型构成的动机或短句之外,还有以下两个主要元素:

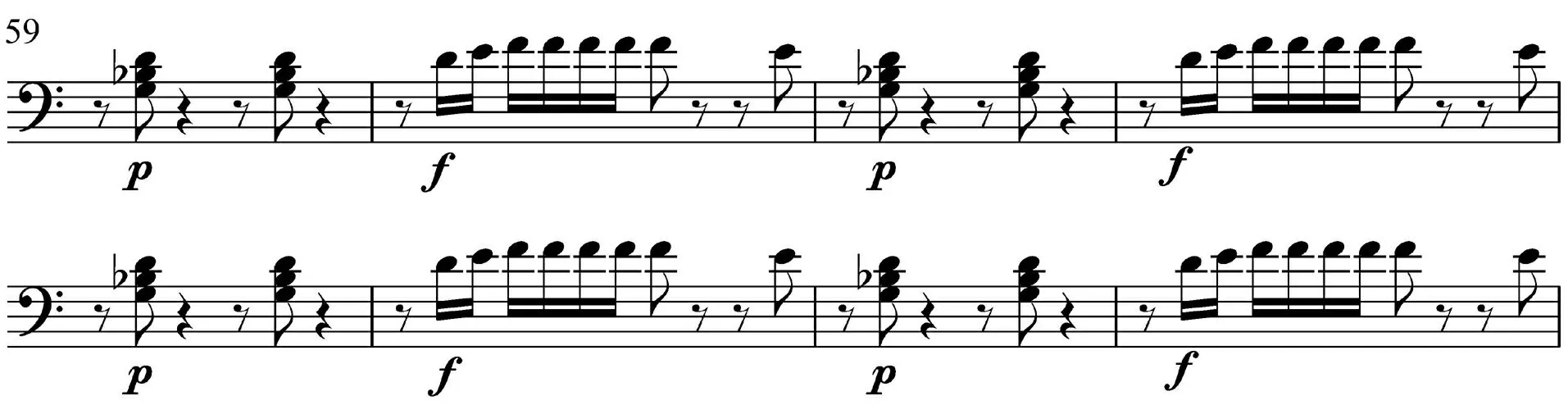

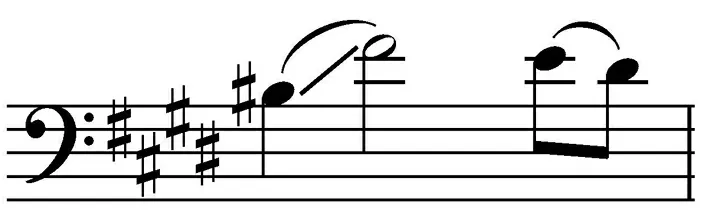

谱例1所示的两个材料是构成A乐段和C乐段的基础材料。A段第59-81小节以及C段第181-190小节都由它们重复或模进构成,其中第一个动机材料主要起伴奏作用,低音提琴在正拍以滑奏进入,班多钮手风琴与小提琴在后半拍配合。而第二个动机材料与下文所述典型的3+3+2节奏型类似,属于混合节拍,在皮亚佐拉的创作中多有运用,带来飘摇不定的感觉。这两个元素主要支撑点在于节奏的巧妙设计:切分、混合节拍等显现出探戈音乐在源头上的舞蹈特性。

谱例1:《最低音》班多钮手风琴分谱 第59-66小节(上)和第75-76小节

第一种动机材料及由其发展的部分乐段(前两小节即基本动机):

第二种动机材料及由其发展的部分乐段(前两小节即基本动机):

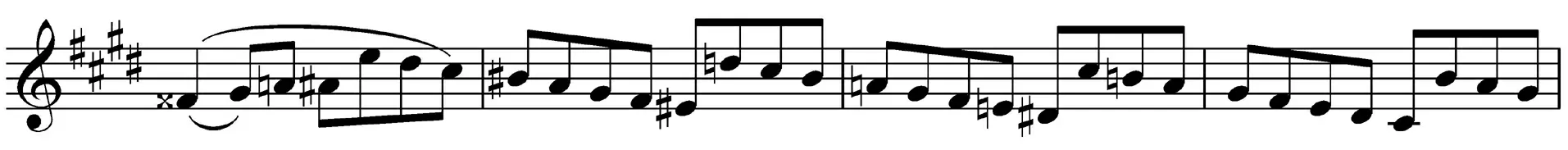

引子部分也可以称为低音提琴的华彩乐段,因此,网络上的音视频资料版本不一。此乐段仅有吉他作零星的伴奏,由低音提琴独奏,节奏稍显松散,并非按照谱面严格演奏,而是给予乐手以自由演奏的空间,使得乐手可以自由发挥。其游移不定的调性与挥洒自如的即兴性节奏处理,表现了一个历经沧桑的老者的内心独白。

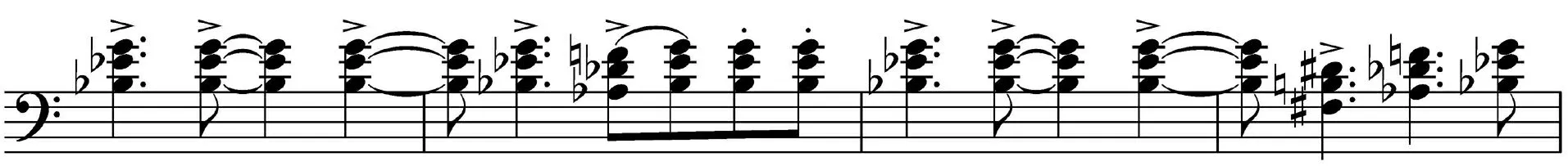

抒情乐段调性在明亮的E大调上陈述,与前后段落形成了鲜明的调性色彩的对比。该段是班多钮手风琴和低音提琴的独奏,辅以其他乐器作为点缀,使得以上两种乐器的忧郁风格得以淋漓尽致的体现。该段落旋律以级进为主,运用下行模进发展,手法简单却充满柔情,极富阿根廷民间音乐之韵味,使得浓浓的乡愁在开头第一个长音便充分展现出来。连续的下行二度模进的旋律延展手法不仅在皮亚佐拉的作品中俯首皆是,在其他拉丁美洲的作曲家中也常有运用。

谱例2:《最低音》抒情乐段级进发展片段

《最低音》抒情乐段模进发展片段

(二)独特的阿根廷民间节奏语言的融入

在该曲中,除了结构、调性和旋律展开方式的独特之处外,作曲家还运用了源于阿根廷民间音乐的三种节奏型,进一步强化了乐曲的探戈风格。三种节奏型如下:

1.3+3+2节奏型。这一节奏型是皮亚佐拉新探戈音乐的标志性特征之一,广泛运用于其各种类型的作品中。其特点是在一个4/4拍的小节里,以八分音符为单位时值,以重音位置为划分基准,对强弱进行重新切割,从而产生了混合节拍的效果,多出现于乐曲B段。除了谱例2第二个动机材料是此种节奏型之外,还可以见下例:

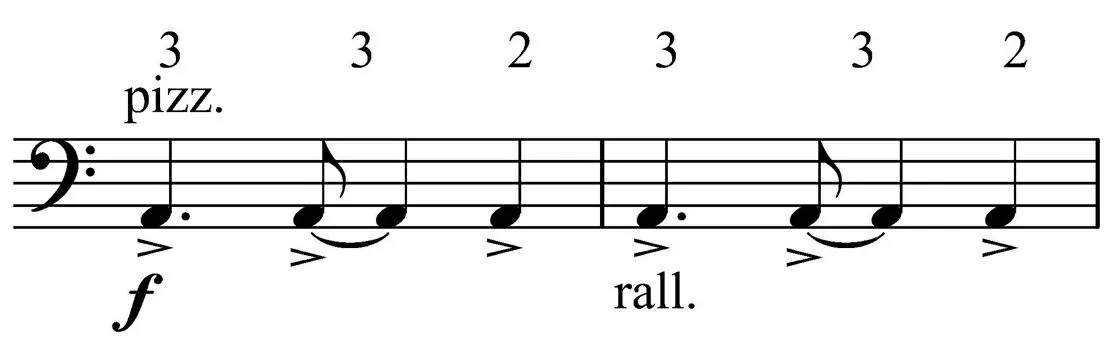

谱例3:《最低音》低音提琴分谱 第114小节

此种节奏型的重音是在以八分音符为基准的第一、四、七音上。由于节拍的不规则划分,第三个重音音符比前面两个重音相比缺少了一个八分音符时值,这使得听众心理上会产生一种要跌倒的感觉,但后面紧跟着出现的四分符点音符立即控制了局面,这样处理很好的赋予了音乐向前行进的力量,自然而然的让观众产生了需要解决的心理需求,期待着下一小节的内容。

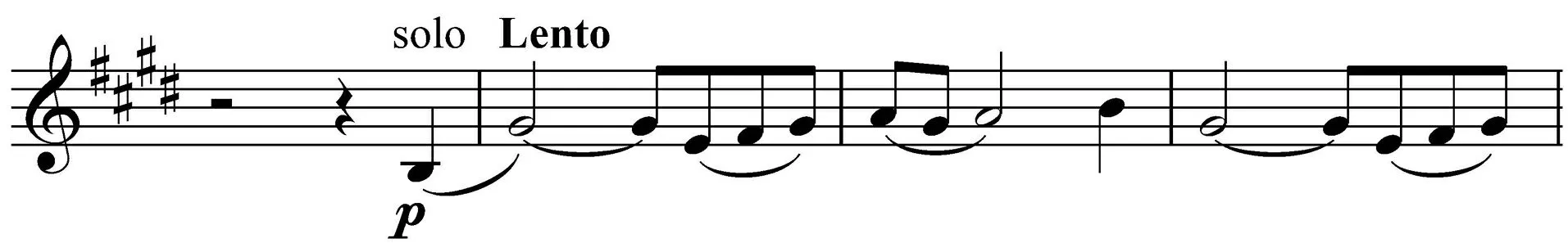

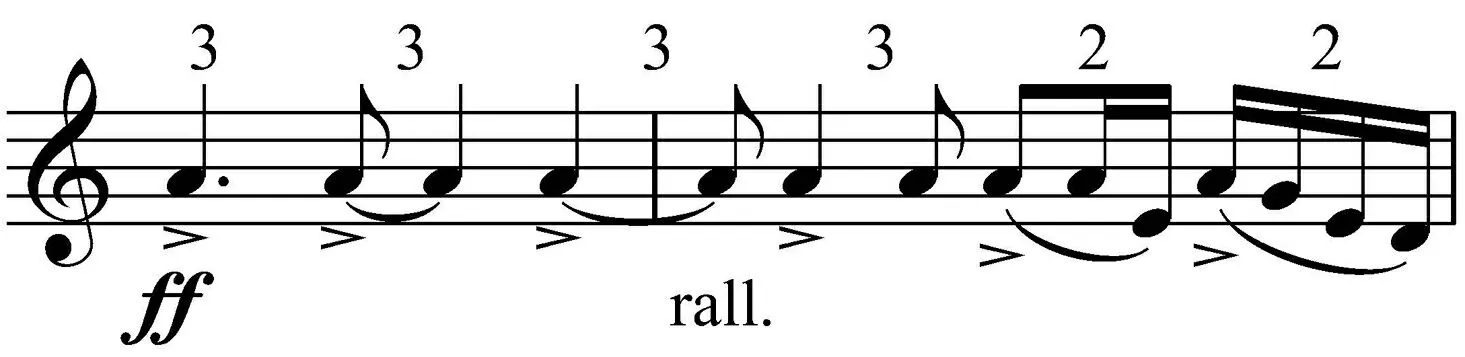

2.3+3+3+3+2+2节奏型。可以说,这一节奏型是第一种节奏型3+3+2的变化扩展和复杂化。该节奏型将重音放在了第一、四、七、十、十三、十五音上。前面四个三音组形成的强大惯性被最后两组两个八分音符的运动打破,比3+3+2节奏型两个三音组更加具有张力和流动性,可塑性更强,给听众带来的感觉也更加深刻,多出现于乐曲A段。如下谱例:

谱例4:《最低音》班多钮手风琴分谱 第83-84小节

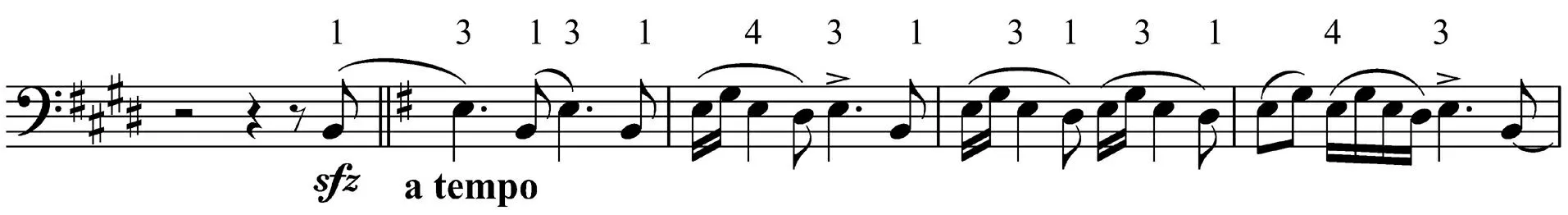

3.1+3+1+3+1+4+3节奏型。与前两种节奏型相比,该节奏型同样是以八分音符为单位时值重新划分重音位置,只不过划分方式更加不规则。如果说前两种节奏型强调的是一种类似于切分的效果,或者说像荡秋千一样的不稳定感的话,该节奏型则给人动力增强的感觉,更有战斗气息,更加激进,多出现于乐曲C段。如下谱例:

谱例5:《最低音》班多钮手风琴分谱 第156-160小节

(三)乐器配置与特性音色

该乐曲的乐队配置采用的是皮亚佐拉探戈乐团最经典的标准配置:班多钮手风琴、弦乐(小提琴、中提琴或大提琴)、钢琴、低音提琴,此外还加入了电吉他。

皮亚佐拉在遵循了将吉他作为阿根廷最主要的民间乐器这一传统的基础上,增加的班多钮乐器成为了乐曲的符号性乐器,这也成为他音乐的一个显著标签,是音乐中最核心的内心倾诉者,也是其探戈精神最重要的表达者。可以说如果乐器中没有班多钮手风琴,便谈不上是真正的探戈音乐。班多钮手风琴充满磁性的音色,也十分契合探戈美学中忧郁的风格气质。班多钮手风琴是全音阶按钮类型的手风琴,同一个按钮在开风箱与关风箱时发出的是不同的音高,且按钮的排列也并非容易记忆的自然音阶或三度五度模式。虽然乐器构造上略显复杂,但正是这样,班多钮手风琴很擅长对旋律进行各类的装饰性加花,以及琶音的快速进行,有利于探戈音乐的即兴性表达。

低音提琴是这首乐曲中最为重要的乐器,从一开始类似华彩段落的独奏可见一斑。首先这首乐曲创作的初衷就是为乐团里的低音提琴手而作;其次无论是独奏还是伴奏,低音提琴的篇幅都占了很大比重,并且演奏技法较为多样,独特的演奏技法与阿根廷的民间音乐韵味息息相关,也赋予了这首乐曲小型协奏曲的特点,赋予了乐曲鲜明的个性化标签和风格内涵。具体可以见如下几个实例的分析:

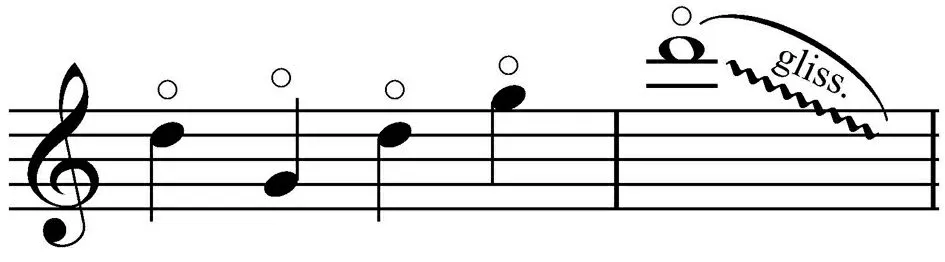

1.滑音。该曲中低音提琴的滑音分为两种。第一种是大幅度、长距离的滑音,要在琴弦上快速滑动,最后结束在自然泛音上,产生一种类似于鞭子挥打的声音。谱例如下:

谱例6:《最低音》低音提琴分谱第24小节和第50小节

第二种是常规的滑音,幅度不大,音色较为传统,起到了转换音区的作用,同时也丰富了音乐色彩。谱例如下:

谱例7:《最低音》低音提琴分谱第198小节

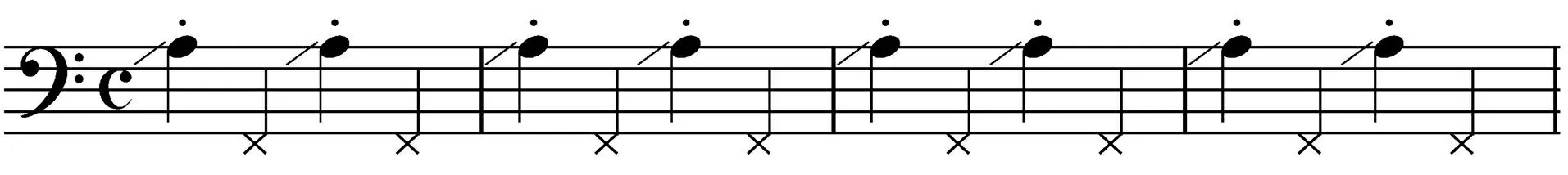

2.拍打琴体。拍打琴体是20世纪作曲家常用的演奏技巧。皮亚佐拉在该首作品中,也运用低音提琴琴肩部位快速敲击,产生了类似于小手鼓的声音,代替打击乐器,起到了丰富音色和稳定节奏的作用。如下谱例:

谱例8:《最低音》低音提琴分谱 第55-58小节

独特的乐队配置,特性乐器的使用以及独特的演奏技法的运用等诸因素的结合,使得该首乐曲的风格内涵更加鲜明丰富。

(四)色彩性和声语言的运用

在该曲中,皮亚佐拉主要采用两种色彩性和声手法,赋予乐器以鲜明的色彩性。一种是平行级进和弦,使单一线条产生了立体感,如钢琴部分第59-117小节以及第165-172小节,班多钮部分第181-194小节,吉他部分第106-118小节等。谱例如下:

谱例9:《最低音》钢琴分谱第75-82小节

第二种是双调性,此种手法运用到段落中,产生了不协和的效果和力度与色彩兼备的表现作用,如谱例8。高声部采用级进平行和声的手法,调性为C利底亚大调,低声部采用固定低音的手法,调性为#F大调。相距三全音的两个极端调性的结合带来了粗野而沉重的音响效果。

三、结语

1.探戈音乐——喜悦与哀伤的融合

从《最低音》这首作品可以看出,探戈音乐包含了两方面内容:一方面是活泼欢乐的舞蹈音乐,这与它的起源 “米隆加”(西班牙文 Milonga)有分不开的关系,“米隆加”在当地的意思就是人们在一起歌唱跳舞的聚会。在其发展过程中,受阿根廷黑人的影响,使其即兴性较强,多使用弱起小节和切分节奏等。此种特性在乐曲中体现在速度较快、具有即兴性的段落中,是一种外在的情感宣泄。另一方面是忧伤舒缓的抒情音乐,在乐曲中表现在慢速抒情的段落中,是一种哀伤而孤寂的内心歌吟。这与阿根廷是移民国家有关,尤其是布宜诺斯艾利斯这座城市,根据2001年人口普查统计,其移民占比高达93%以上,所以阿根廷人民大众的思乡之情溢于言表。这两种对比情绪由探戈音乐有机统一的融合,完美地表达了阿根廷人的民族气质,是阿根廷人民族意识觉醒的标志,同时,体现出探戈音乐具有融合性特征。而皮亚佐拉将包含这两种精神的探戈,用更接近古典传统的另一种形式诠释

出来,使得在世界乐坛上,有了属于阿根廷的另一种独特的音乐。

2.皮亚佐拉的独特创作特征

《最低音》创作于皮亚佐拉音乐生涯晚期,此时皮亚佐拉可以说是功成名就,在世界音乐舞台上占有一席之地。之所以能够有如此之成就,是皮亚佐拉经历了十分艰辛的艺术实践过程而苦苦追寻的结果。

由其经历可见,作为音乐家重要的不仅是各种音乐理论的广泛吸收和融会贯通,更难能可贵的是不忘初心的坚持,以及大胆的创新和实践,这也正是皮亚佐拉的探戈音乐精神。那么聚焦到《最低音》乐曲本身,虽然它规模不大且不是皮亚佐拉著名的代表作,但是麻雀虽小,五脏俱全,皮亚佐拉的独特探戈风格以及其中所显示出的创新精神,在其曲式、节奏和乐器配置等方面都有鲜明而生动的体现。

皮亚佐拉的探戈音乐在节奏方面特征十分突出,其创新的多种不同节奏型的应用,使得传统的探戈音乐变得更具动力性和现代特点;在乐器配置和音响效果方面,皮亚佐拉不仅使用特殊演奏法,以及在乐器特殊部位使用拍打等手法发声,而且还引入了电子乐器,进一步丰富了探戈音乐的音色效果,增强了音乐的流动性,使其听起来动感十足;在曲式方面,ABCBA的倒装再现结构,也是对传统ABA结构的突破和创新,C段的加入使得作品发展的更为充分,调性色彩更为丰富,并且,两个B段虽然分别为班多钮手风琴和低音提琴的抒情乐段,但是音乐材料基本相同,C段在两者之间起到了很好的承接和区分作用;在和声方面,皮亚佐拉处理的较为简洁,调性明确,主属和弦占大部分,并没有较多现代和声语言的使用,这样做的原因一方面是皮亚佐拉早期曾创作过现代语言的探戈作品,但观众并不买账,并且社会批评十分激烈,另一方面也是为了保持探戈音乐这种民间流行音乐的特性。

3.由探戈到新探戈——皮亚佐拉对探戈音乐的升华

皮亚佐拉以阿根廷探戈为基础,通过广泛融合与吸收多元文化,无论在其创作的表层(音高材料、节奏、音色等)结构还是中层(调性、和声与复调)与深层结构(曲式)中,均成功的将探戈之精神与时代之需求艺术化融合,创作出了代表阿根廷文化和民族风貌的新探戈音乐。