16种农药对蚯蚓的毒性效应研究

2020-05-14宋伟华袁善奎陈红英郝身伟

宋伟华,袁善奎,刘 琼,陈红英,郝身伟

(农业农村部农药检定所,北京 100125)

随着现代农业的发展,农药已经成为不可或缺的生产资料,但农田施用的农药大部分落入土壤,从而对土壤生物产生影响[1]。蚯蚓作为陆地生态系统中的一个重要组成部分,是土壤动物区系的代表种群,其生命活动不仅能改善土壤结构,使其有益于土壤的通气、排水、保水,而且可以通过分解转化土壤中的有机物来提高土壤肥力[2-3],对农业生产具有至关重要的作用。由于蚯蚓对土壤中的某些污染物比许多其他土壤动物敏感,因此国内外不少学者将蚯蚓作为土壤污染状况的重要指标生物进行研究[4]。但目前的研究仍以急性毒性为主,缺乏对污染物低剂量长期暴露条件下对蚯蚓的毒性效应研究[5]。为了评估农药使用对蚯蚓的风险,在我国农药登记管理过程中,先后发布了化学农药对蚯蚓的急性毒性和繁殖毒性试验准则[6],以及农药对土壤生物的风险评估指南[7]。

为了解常用农药品种对蚯蚓的毒性效应情况,笔者选择了16种农药,其中包括6种杀虫剂、2种杀菌剂和8种除草剂,参照上述试验准则,采用人工土壤法测定了这些药剂对蚯蚓的急性毒性,重点观察成蚓死亡数量和形态学变化。另外,选择新烟碱类杀虫剂噻虫胺对蚯蚓进行繁殖毒性试验,重点观察该药剂对蚓茧和后代子蚓数量的影响。这些研究旨在为科学合理使用农药、保护土壤生态提供参考。

1 材料和方法

1.1 试验材料

1.1.1 供试生物

赤子爱胜蚓(Eisenia foetida),北京绿环靖宇科贸有限公司。

1.1.2 供试农药

16种供试农药的基本信息见表1,均为原药,使用时用丙酮溶解制备成一定浓度的母液,丙酮用量小于0.1 g/L。

表1 供试农药

1.1.3 仪器设备

试验容器为1 L标本瓶,瓶口处用浸湿的纱布盖住,在保证空气交换和透光性的同时防止蚯蚓逃逸);PRX-350B智能人工气候箱,宁波海曙赛福实验仪器厂。

1.2 试验方法

将新引入蚯蚓置于实验环境下驯养7 d以上,以排除环境变化对蚯蚓的影响。选取2月龄至1年具环带的成蚓,体重300~600 mg,试验前于人工土壤中清肠24 h。

1.2.1 蚯蚓急性毒性试验

蚯蚓急性毒性试验参照GB/T31270.15—2014《化学农药环境安全评价试验准则》第15部分进行。采用人工土壤法,设5~7个浓度组,并设空白对照组。每个浓度组均设3个重复,每个重复10条蚯蚓。将标本瓶放置在人工气候箱中培养。培养温度为18~22℃,相对湿度保持在70%~90%,连续光照,光照强度为400 lx~800 lx。于试验第7天和第14天观察并记录蚯蚓的中毒症状和死亡数(用针轻触蚯蚓尾部,蚯蚓无反应则为死亡),及时清除死蚯蚓。

1.2.2 蚯蚓繁殖毒性试验

蚯蚓慢性毒性试验参照NY/T 3091—2017《化学农药环境安全评价试验准则第15部分:蚯蚓繁殖试验》进行。设8个正式试验浓度,并设空白对照组及溶剂对照组,溶剂对照为丙酮,与最高浓度所含溶剂的量相同。每个浓度组均设4个重复,每个重复10条蚯蚓。试验共历时8周。试验第28天,对存活的成蚓进行观察、计数,并将其从土壤中移除。将含有蚓茧的土壤在相同条件下继续培养4周后,观察并统计蚓茧和幼蚓的数量。试验期间,采用粉碎过的牛粪作为饲料。于试验第2天至试验第28天期间提供饲料,每个容器中投放5 g饲料,每7 d喂食一次。

2 数据处理及毒性评价

采用SPSS 22.0对试验数据进行统计分析。通过Probit回归分析方法计算各农药品种对蚯蚓的7 d和14 d急性毒性半致死浓度(LC50)及其95%置信限。并依据《化学农药环境安全评价试验准则》中毒性等级标准,对各药剂对蚯蚓的急性毒性等级进行划分。另外,对繁殖毒性试验结果,采用单因素方差分析进行方差均一性检验后,分别选用LSD检验和Dunnett检验确定暴露组与对照组之间在蚓茧数和幼蚓数的差异,以P<0.05作为不同处理之间差异显著水平,P<0.01为差异极显著。

3 结果与讨论

3.1 急性毒性试验结果

16种供试药剂对蚯蚓的急性毒性试验结果见表2。从表2可见,不同类型农药品种之间以及同一类型农药的不同品种之间对蚯蚓的急性毒性均存在较大差异。根据14 d急性毒性试验结果,参照GB/T 31270.15—2014《化学农药环境试验准则》中农药对蚯蚓的毒性等级划分标准,所有药剂对蚯蚓的急性毒性都在中等毒性及以下,其中新烟碱类农药的吡虫啉、呋虫胺、噻虫胺对蚯蚓急性毒性表现为中毒,其14 d-LC50值分别为3.02 mg/kg干土、3.32 mg/kg干土、8.04 mg/kg干土;其他13种药剂,包括同为新烟碱类农药的噻虫啉和噻虫嗪对蚯蚓的急性毒性均较低,14 d-LC50值均大于10 mg/kg干土,但环丙唑醇、吡唑草胺、莎稗磷3 种药剂对蚯蚓也具有一定的毒性,14 d-LC50值为10~100 mg/kg干土。另外,同一种农药对蚯蚓的14 d-LC50值均小于7 d-LC50值,表明随着染毒时间的延长蚯蚓的死亡率呈上升的趋势,农药对蚯蚓的毒性作用加重。

表2 干土中16 种农药原药对蚯蚓急性毒性试验结果

蚯蚓受不同类型农药处理后,中毒症状不同。蚯蚓接触含有呋虫胺、吡虫啉等毒性较高农药的土壤后,首先由于部分农药存在气味,蚯蚓会延迟进入土壤的时间,在进行至第14天时,调查发现死亡的蚓体出现腐烂现象,少部分存活的蚯蚓出现行动缓慢、蚓体变细等中毒症状。蚯蚓接触含有磺酰脲类、硫代氨基甲酸酯类、二硝基苯胺类农药的土壤后,少数蚯蚓死亡,但死亡的蚓体无腐烂现象,存活的蚯蚓行动迟缓,蚓体变细、变软,韧性增加,环带变小;接触含三唑类、三唑硫酮类农药的土壤后,除了蚓体变软死亡外,没有其他明显的中毒症状。

3.2 繁殖毒性试验结果

97%噻虫胺原药对蚯蚓蚓茧数的影响见表3。由表3可见,噻虫胺对蚯蚓蚓茧数具有一定的影响作用,但与溶剂对照相比,前3个低浓度下噻虫胺未对蚓茧数产生明显的影响,随着浓度的升高,蚓茧数逐渐减少。在0.790 mg/kg干土剂量下噻虫胺对蚯蚓的蚓茧数产生了显著影响(P=0.010),在1.78 mg/kg干土剂量下噻虫胺对于蚯蚓的蚓茧数产生了极显著影响(P=0.008)。而在急性毒性试验中,噻虫胺对蚯蚓的14 d-LC50值为8.04 mg/kg干土,由此可见,与急性毒性相比,1/10倍14 d-LC50剂量下对蚯蚓的产卵量就会产生显著影响,说明蚯蚓繁殖能力对药剂的影响更敏感。

表3 97%噻虫胺原药对蚯蚓蚓茧的影响

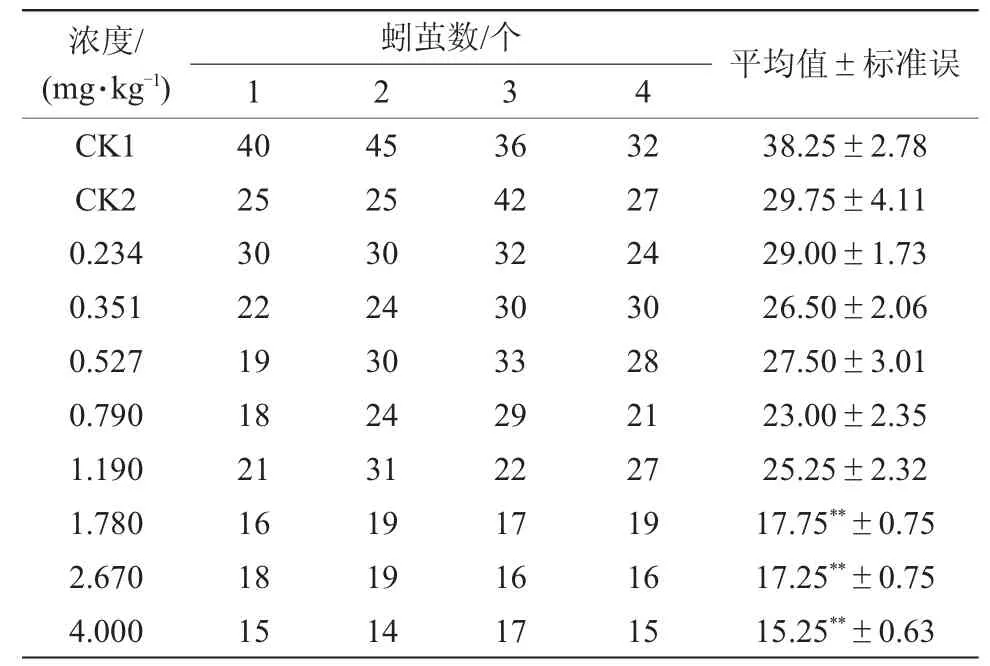

97%噻虫胺原药对蚯蚓幼蚓数的影响结果见表4。从表4可见,噻虫胺对最终蚯蚓数量也具有明显的影响,但与溶剂对照相比,前5个浓度下噻虫胺没有对幼蚓数量产生明显的影响,随着浓度的升高,幼蚓数量逐渐减少。在1.78 mg/kg干土剂量下噻虫胺对于蚯蚓的幼蚓数量产生了极显著影响(P=0.005)。与噻虫胺对蚯蚓的急性毒性LC50值(8.04 mg/kg干土)相比,低剂量的噻虫胺会显著降低蚯蚓的孵化率,使蚯蚓的幼蚓数量显著减少。

表4 97%噻虫胺原药对蚯蚓幼蚓数的影响结果

4 结 论

在实验室条件下大多数农药品种对蚯蚓表现为低毒及以下,仅新烟碱类农药部分品种对蚯蚓的急性毒性表现为中毒。新烟碱类杀虫剂源于植物源农药烟碱,具有独特的作用机制,不仅有高效、广谱及良好的根部内吸性、触杀和胃毒作用,而且对哺乳动物毒性低,已成为使用较为广泛的杀虫剂类型[6]。

噻虫胺对蚯蚓的繁殖毒性研究表明,在0.790 mg/kg干土剂量下噻虫胺即可对蚯蚓的蚓茧数产生显著影响(P=0.010),在1.780 mg/kg干土剂量下噻虫胺即可对蚯蚓的幼蚓数量产生极显著影响(P=0.005),上述剂量远低于噻虫胺对蚯蚓的急性毒性(14 d-LC50值8.04 mg/kg干土),由此可见,低剂量噻虫胺长期暴露可对蚯蚓的产卵量和孵化率产生影响,使蚓茧数和幼蚓数显著减少。急性毒性是研究蚯蚓在大剂量农药作用下短时间内的快速毒性反应,主要目的是在短时间内阐明该药剂的急性毒性作用特点,它常常是生态毒理试验研究的第一步。有研究表明,农药会对蚯蚓的新陈代谢、茧的数量和孵化能力有所影响。通过检测蚯蚓的繁殖毒性来评价农药毒性大小,可能会比其他环境风险评估指标更为敏感[7]。但在我国现有的农药登记环境风险评估指南中[8],只有当蚯蚓的初级急性风险RQ大于1或者受试农药在土壤中有累积风险(DT50值大于180 d)时才需要提供农药对蚯蚓的繁殖毒性试验数据,客观上会忽视某些药剂的慢性毒性风险。因为农药在野外的实际暴露浓度一般都比较低,仅考虑急性暴露条件下农药对蚯蚓的致死效应,不能很好地反映实际生态系统中低剂量农药对蚯蚓的长期毒性效应。因此,开展蚯蚓慢性毒性试验,通过将蚯蚓与低剂量农药长期接触,观察农药在亚致死毒性剂量下长期暴露对蚯蚓的成长和繁殖等的变化,对于监测预警环境污染物,保护土壤生物种群,以及维护生态系统的平衡具有重要意义。