以需求为导向的预防医学专业人才培养方案修订实践与探索

2020-05-11张帆杨建军冯棋琴

张帆 杨建军 冯棋琴

[摘 要] 专业人才培养方案在专业人才的培养过程中至关重要。海南医学院以需求为导向,进行预防医学专业人才培养方案修订。文章比较了2013年和2017年预防医学专业人才培养方案的修订思路和主要变化,对未来预防医学专业人才培养的发展趋势和挑战进行展望,为该专业人才培养提供参考借鉴。

[关键词] 需求为导向;人才培养方案;预防医学

专业人才培养方案是专业人才培养工作的“根本大法”,是高等院校实现人才培养目标和优化人才培养过程的指导性文件[1-3]。专业人才的培养必须严格遵循培养方案的要求,因此,培养方案制定的质量直接决定了培养目标的实现和人才培养的质量[4]。海南医学院于2000年开办预防医学五年制本科专业,制定了预防医学专业第一轮培养方案。但现代医学技术理念和社会对预防医学专业人才的需求都在不断变化,因此培养方案必须适应时代需求适时修订。我校于2005年、2009年、2013年和2017年先后四次对培养方案进行了修订。笔者就2013年与2017年修订的预防医学专业培养方案(分别简称“13版方案”和“17版方案”)实践情况进行对比。

一、修订背景

海南医学院是海南省唯一的一所省属公办普通高等医学院校,肩负着为全省乃至全国输送公共卫生专业技术人才的重任。我校预防医学专业以培养服务地方的应用型人才为目标,其定位是立足海南,服务全国,培养应用型专门人才。2016年8月召开的全国卫生与健康大会及2016年10月中共中央、国务院印发的《健康中国2030规划纲要》明确了新时期的卫生与健康工作方针,“以基层为重点,以改革创新为动力,预防为主,中西医并重,将健康融入所有政策,人民共建共享”。同时,国内外公共卫生事件频发,对公共卫生人才的综合素质和能力提出了更多、更新和更高的要求。通过前四轮预防医学专业培养方案的实践,我校积累了一些经验,在广泛征集本专业师生、实践教学单位和用人单位反馈意见基础上,根据社会和师生对本专业提出的新需求,对预防医学专业人才培养方案进行了修订。

二、修订内容

1.合并培养要求和特色,增加行业与工作要求。李定清教授认为“应用型本科是以需求为导向,以学科为基础,以职业能力为核心,以全面提高职业素质为目标的应用型高级专门人才培养的教育”[5]。与临床医学培养临床医师的目标不同,预防医学的人才培养一直存在“为谁培养”的困惑。我校“13版方案”中,培养要求和培养特色为两个独立的部分,“17版方案”对这两部分进行了整合,并在“思想道德与职业素质要求、知识目标、技能目标后增加了行业与工作要求,其就业行业主要为卫生行政管理部门、疾病预防控制中心、衛生监督所、医疗单位、出入境卫生检验检疫局、高等院校、医学科研单位等,这一条明确回答了“为谁培养人才”问题。此外,“17版方案”还从职业道德、基本知识和技能方面明确了行业工作的具体要求,这就是献身医学,热爱祖国,忠于人民,遵守医德,遵纪守法,严谨求实,创新进取,执着追求,为我国公共卫生与预防医学事业发展和人民身心健康而奋斗;具备基础医学、预防医学的基本理论和技能,具备从事各种疾病的预防、管理和研究工作的能力;具备基础医学的基本理论知识,具备人类疾病病因、病理分类鉴别的基本理论和技能,具备常见病、多发病的诊治、社区卫生服务和健康教育与干预的能力,具备卫生事业管理、卫生法规的基本理论与技能。这部分较清晰地回答了预防医学专业“学什么、教什么、干什么”的问题。

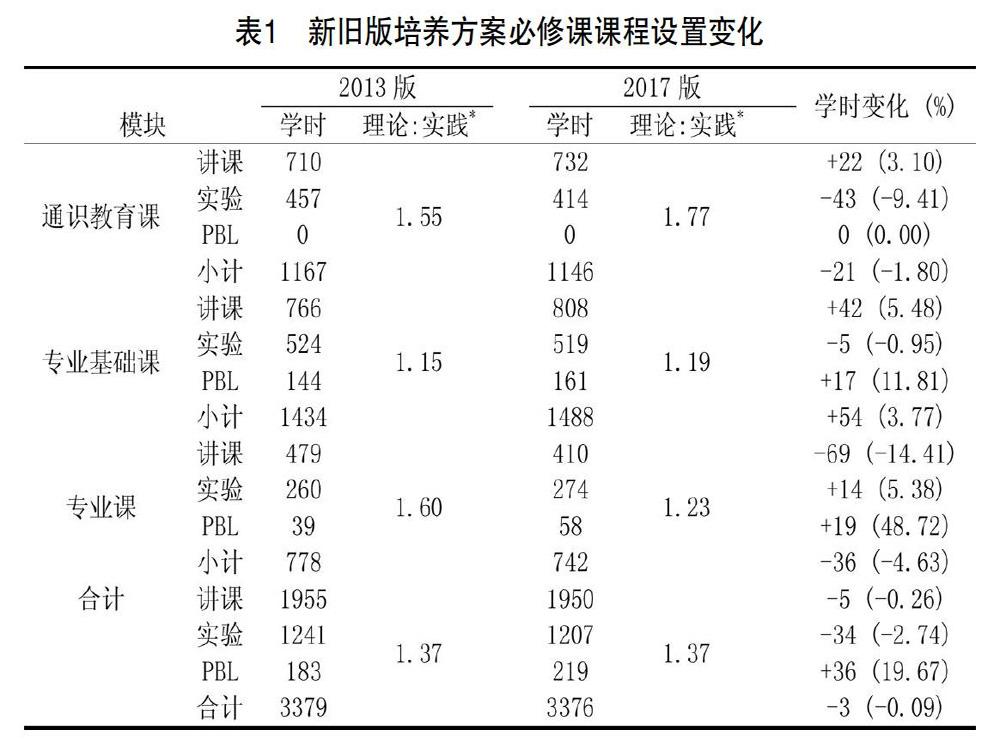

2.增加PBL教学和专业课实践教学学时。传统的教学以课堂讲授、上大课的形式为主,随着现代教育技术的发展,翻转课堂、PBL教学法(Problem-Based Learning,PBL)、线上线下混合式教学等新的教学形式出现,小班授课成为开展新教学形式的基础条件和未来的发展趋势。所以,“17版方案”在教学方法改革上明确基础医学、临床医学和公共卫生与预防医学课程安排一定比例学时的PBL教学,具体体现在学时变化上。如表1所示,修订后的方案中总学时变化不明显,但是PBL学时增加了19.67%,尤其是专业课(48.72%)和专业基础课(11.81%)的PBL学时大幅增加。为达到“厚基础”的目的,在总学时受限制的情况下,“17版方案”压缩了通识教育课21学时和专业课36学时,专业基础课增加了54学时。专业课总学时虽然被压缩,但更强调实践技能的培养,只精简了传统讲授学时,增加了实验和PBL学时,所以理论实践的学时比下降。为深化医教协同,实现“早实践、多实践”教学理念,从“13版方案”就要求大一暑假执行临床早见习制度,即每位低年级学生必须完成在医疗机构的临床见习任务,积极参与“三下乡”等社会实践活动并将这些活动计入第二课堂学分。通过增加实践、PBL课学时,开展形式多样的课外实践教学,学生的动手能力、创新能力、团队合作能力及公共卫生突发事件的应对能力、岗位胜任力均得到极大提升,每年预防医学专业本科生获批大学生创新创业项目30项左右,各类科研和教学实践活动丰富。

3.加强人文素质教育,形成性评价贯穿培养全过程。为加强医学生的人文素质教育,“17版方案”中增加了人文课程的学时学分,尤其在限制性选修课和公选课部分,如专业限制性选修课增加了国学鉴赏、社交与礼仪等课程。课程考核要求所有的考试和考查课实行形成性评价,如考试课程成绩评定包括过程性评价和终结性评价两部分,过程性评价考核占50%,终结性评价考核占50%。过程性评价包括实验考试、标本考试、课堂讨论、小组学习、网上讨论自主学习、观察记录、教学实践活动、作业及出勤率等。在整个培养过程中,本专业实施三阶段综合考试,即基础医学、预防医学等课程实行综合考试,设置基础综合考试、专业综合考试和毕业综合考核(三段式考核),任何一阶段未通过者,不能进入下一阶段学习/毕业,需留级或转换专业学习。其中,基础综合考试(第一阶段)在第二学年末进行,考核课程包括系统解剖学、组织学与胚胎学、生理学、生物化学与分子生物学、医学免疫学、病原生物学、病理学。专业综合考试(第二阶段)于专业实习前进行,考核课程包括流行病学、卫生统计学、营养与食品卫生学、环境卫生、职业卫生与职业医学及卫生毒理学。毕业综合考核(第三阶段)结合公共卫生执业医师实践操作考核方式进行实践考核,最后进行毕业答辩。

4.专业课和专业实习、毕业论文整体前移。我校预防医学专业是校级综合改革试点专业,强调树立“大健康”理念,注重在科学研究和社会实践中培养人才。从“13版方案”开始就对实习实践进行了较大调整和优化,将专业课和专业实习、毕业论文整体前移。此前的方案中,专业课在第8、第9学期开设,为期16周的专业实习在年底开始,持续到来年4月(第10学期),随后是为期8周的毕业论文。实习单位反映年头年尾这段时间主要是工作总结和布置,现场工作任务少,不利于专业实践学习,建议将专业实习提前到年中。同时,近年来研究生招生考试时间提前到12月,如果专业课在第9学期开设,不利于学生复习考研。综合实习单位实际工作情况和学生考研需求,從“13版方案”开始,将专业课提前到第7和第8学期开设,专业实习安排在第8学期结束后和第9学期,即7月初至10月底,实习期没有暑假。专业实习结束后与之衔接的是为期8周的毕业论文,第10学期为毕业论文答辩和完成本专业限制性选修课程的学习。“13版方案”从2013年秋季学期开始实施,截至2019年秋季学期,已有两届毕业生和一届在校生采用该方案进行专业实习,实习单位和学生反馈均满意,较好地解决了上述问题。

三、预防医学专业人才培养的发展趋势和挑战

人才培养方案的修订工作,要体现学校的办学定位、办学理念,也要反映社会和经济发展的要求,是一项需要不断完善、不断探索的工作[6]。如何加快建设高水平本科教育步伐,培养创新人才,已成为我国高等教育发展面临的核心问题和巨大挑战[7]。医学和医学教育的发展已经历了受农业革命深刻影响的经验医学时代,以及受工业革命深刻影响的生物医学时代。当前在健康中国背景下,特别是随着以人工智能为代表的新科技革命的到来,医学正进入受信息革命深刻影响的新医学时代[8]。2018年,教育部在“新工科”的基础上提出“四新”,即新工科、新医科、新文科、新农科建设。2018年9月17日,教育部、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局发布《关于加强医教协同实施卓越医生教育培养计划2.0的意见》,提出经过五年的努力,以“5+3”为主体的具有中国特色的医学人才培养体系全面建立,医教协同育人机制更加健全的目标。“卓越医生教育培养计划2.0”的任务中,涉及公共卫生与预防医学类专业人才的培养,如加强思政、德育和素质教育,推进“互联网+医学教育”,开展“医学+X”复合型高层次医学人才培养改革试点,深化院校教育与毕业后教育相衔接的高素质医学人才培养改革,推动本科教育、专业学位研究生教育、住院医师规范化培训的有效衔接等。无论是实施卓越医生教育培养计划2.0还是发展“新医科”,均要求预防医学专业人才培养做到“医学+X”的多学科交叉融合,具备创新精神和理念。建设“新医科”要求多学科联动,涉及跨学科组织机构建设和跨平台师资配置问题[9]。教师是培养方案的执行者和实施者,培养高质量的本科专业人才离不开一支高水平高素质的师资队伍,因此加强高校专业师资队伍建设始终是人才培养工作中一项长期关键的任务。

综上所述,预防医学专业人才培养的挑战来自于现代科技的日新月异、学科的发展、教育理念的革新和高水平师资的紧缺等,人才培养方案如何进一步紧密结合国家战略和社会需求,以保证高质量为前提,注重教学改革和学科交叉融合,与时俱进,保持创新,是未来预防医学专业人才培养方案修订时应着重思考的问题。

参考文献

[1]刘明贵.关于人才培养方案制定修订的几个问题[J].岭南师范学院学报,2019,40(1):1-8.

[2]焦小英.应用型本科院校人才培养方案的理念与框架设计[J].大学教育,2016,(05):10-12.

[3]龚彦忠.新建地方本科高校应用型人才培养方案制定中存在的问题与思考[J].教育教学论坛,2018,(02):238-239.

[4]晏峰,罗来俊,刘冰.以职业能力为导向的应用型本科人才培养方案制定研究[J].教育现代化,2017,4(38):14-15.

[5]李定清.需求导向:应用型本科人才培养的探索与实践[J].重庆电力高等专科学校学报,2012,17(1):1-4.

[6]陈敏,陈妙,杨苑芬,等.社会需求和就业分布对预防医学人才培养方案的导向作用[J].中国高等医学教育,2015,(5):23-24.

[7]陈佳龙,马璐妹.“以本为本”推进地方院校本科教育创新[J].中国继续医学教育,2019,11(4):52-54.

[8]何珂,汪玲.健康中国背景下“新医科”发展战略研究[J].中国工程科学,2019,21(2):98-102.

[9]顾丹丹,钮晓音,郭晓奎,等.“新医科”内涵建设及实施路径的思考[J].中国高等医学教育,2018,(8):17-18.