“新工科”背景下省属高校高分子材料与工程专业人才培养的改革与实践

2020-05-11左丹英刘晓洪张宏伟黄乐平王罗新

左丹英 刘晓洪 张宏伟 黄乐平 王罗新

[摘 要] 武汉纺织大学高分子材料与工程专业在“新工科”理念及工程教育专业认证标准的指导下,对专业的培养方案、人才培养模式、课程体系、多元化学业考核评价体系、持续改进体系、师资建设等方面进行改革与实践。通过这些改革举措,学生的专业基础知识越来越扎实,解决复杂工程问题和创新创业能力得到提高,就业情况明显好转,人才培养质量越来越好,满足了服务区域经济发展和纺织行业转型升级的需求。

[关键词] 新工科;人才培养;工程教育;产学研深度融合;高分子材料与工程

2017年教育部启动“新工科”发展研究工作,同年2月发布了《关于开展新工科研究与实践的通知》(以下简称《通知》),各高校纷纷行动起来,先后形成了“复旦共识”“天大行动”“北京指南”。新理念、新结构、新模式、新质量、新体系是“新工科”的五个基本要求[1,2]。目前,各大高校按照“新工科”要求,进行各项实践活动,深化工程教育改革,推进新工科的建设和发展。武汉纺织大学高分子材料与工程专业属于工程类学科,对于学生的实践能力和创新能力有较高的要求,为适应“新工科”背景下,专业发展和改革的新形势,结合工程教育专业认证的要求,对该专业的人才培养进行了改革和实践。

一、“新工科”背景下的专业定位

武汉纺织大学高分子材料与工程专业与学校优势学科纺织工程相结合,坚持立德树人,面向纺织行业和区域经济发展需要,依托材料科学与工程一级学科硕士点,培养适应高分子材料(纤维材料)领域需求的,具备“知识、能力、品格”协调发展的应用型创新人才,成为区域经济社会发展和纺织行业转型升级的人才培养高地。

二、“新工科”背景下的高分子材料与工程专业培养方案的修订

培养方案是人才培养的总体设计和教学实施的主要依据,是组织教学过程、安排教学任务、确定教学计划的指导原则,是课程体系的具体体现。根据“新工科”的要求与工程教育专业认证的要求,2017年6月,在新工科理念和工程教育专业认证的要求下,我们对本专业的教育理念、人才培养定位、人才培养模式以及专业培养目标等进行了调整和凝練,在“以学生为中心”的教育理念引领下,根据地方经济建设对高分子材料与工程人才的需求和武汉纺织大学培养应用型创新人才的定位,在前几版培养方案的基础上,制定武汉纺织大学高分子材料与工程专业卓越工程师培养计划(2018版)。本培养方案采用“基础知识和专业知识相结合,科研和产业优势促进实践教学,专业教育与创新能力培养相结合,注重综合素质全面发展”的人才培养模式,培养具有国际视野、具有团队协作精神与工程组织能力的应用型工程人才,坚持“面向社会需求,加强工程实践能力,全面提高素质”的专业培养目标,从知识、能力和素质三大方面对高分子材料与工程专业毕业生提出了12项毕业要求(35个毕业要求分解指标项),以保证培养目标的达成。在企业构建创新能力训练和专业知识拓展的实践教育基地,建成适应高分子材料产业发展的以“宽知识、厚基础、强能力、重实践”为特征的高分子材料工程专业人才培养体系。

三、“新工科”背景下高分子材料与工程教育模式的课程体系改革

根据2018版培养方案,对12项毕业要求进行了课程支撑,从而形成面向解决复杂工程问题能力培养的一体化课程体系、实验体系和教学方法,全体学生受到高分子材料结构设计、合成和制备、加工与成型、结构和性能表征、项目管理的系统训练。课程体系体现工程能力培养为中心,思政教育贯穿整个学习过程,产教融合成为实践教育的主要方式。所设置的课程体系能够支撑本专业的各项毕业要求,课程内容及考核方式能够有效地支撑各项毕业要求指标点的达成,课程设置的调整增强了学生对本专业培养目标的理解,同时提高了学生实践能力和分析解决工程问题的能力。新增开纤维成型与无纺布制备实验、工程概论I、II、III、IV课程,去掉高分子材料模具设计课程。按照课程所支撑的毕业要求指标点,完善课程教学大纲,组织实施教学和考核,新修订的课程教学大纲主要增加课程教学目标、课程对毕业要求及其指标点的支撑、课程对毕业要求指标点达成的评价方法等。

四、“新工科”背景下的多元化学业考核评价体系以及持续改进体系的建立

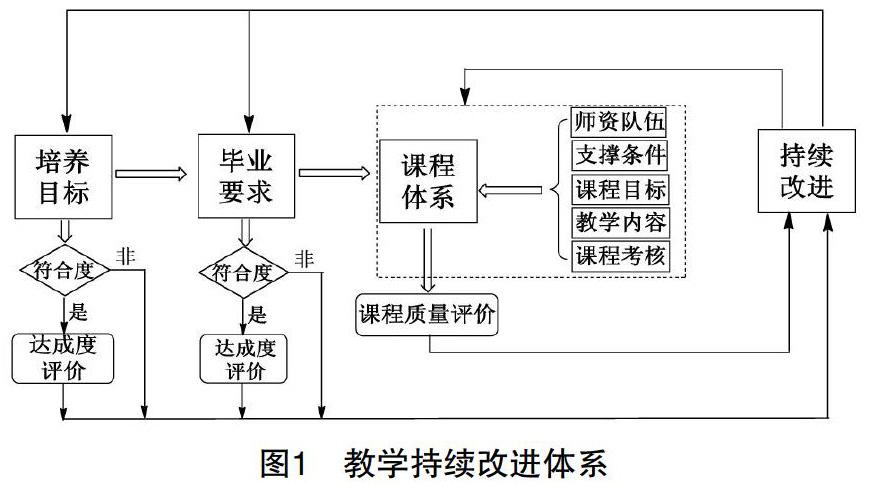

“新工科”工程教育模式,是对学生的全周期、多方位的培养格局的尝试,是对人才培养新理念的实践,因而多元化的学业考核评价体系是必不可少的。目前,本专业已经在学校教学质量评价体系的基础上,形成了本专业的教学质量评价(监督)系统,主要包括教学工作会议、教学工作检查、评教考核(领导听课、同行听课、督导专家评教、学生评教等)、评学考核(主要是课程质量评价)和应届毕业生座谈与问卷调查。本专业以工程教育认证和专业评估为抓手,坚持目标导向、产出导向,规范人才培养各环节,建立课程质量、毕业要求以及培养目标的评价机制及评价方法,强化闭环控制和持续改进,确保毕业要求以及人才培养目标的达成。图1为教学持续改进循环体系。

根据制定的评价机制和评价方法,本专业已于2018年6月完成课程设置体系评价,评价结果显示,微调后的课程总学分、核心课程设置与课程顺序基本能够满足本专业人才培养目标和毕业生毕业要求。对本专业2014级至2018级的一个样本班级进行了课程质量分析,根据课程教学目标完成情况,教师在后续的教学过程对教学内容、方法等进行改进。课程质量评价和毕业要求达成度评价已经用于本专业培养目标和毕业要求达成的情况分析。如2018年6月对2018届毕业生进行毕业要求达成度的评价,结果显示,从专业能力、工程素养和发展能力三个方面看,2018届毕业生的发展能力相对较弱,专业能力中的工程知识方面相对较弱,毕业要求1的达成度偏低,说明在教学过程中需要加强学生的工程知识;毕业要求9和12的达成度偏低,说明在教学过程中学生团队协作和终身学习的能力尚待进一步加强。因此,支撑该毕业要求的课程在教学内容、教学方式、教学目的等方面都应该做相应的调整。完成对近5年的本专业往届毕业生的就业状况的跟踪调查工作,定期采用问卷调查的形式,邀请企业总经理、技术或者人力资源负责人进行问卷填写,并通过第三方专业机构麦可思数据有限公司对本科生培养结果质量进行评价,结果均显示,本专业培养目标与社会经济需求的吻合度较高,培养目标达成情况良好。

五、“新工科”背景下的创新创业教育

根据本专业工程性、实践性强的特点,以学生能力培养为主线,构建了由实验、实习和设计三大模块组成的包括课程实验、课程实习、课程设计、专业实习和毕业设计(论文)五个组成部分的实验实践教学体系和教学模式,并进行了相应实验室和实习基地的建设。“新工科”背景下,强调学科专业的融合交叉,强调创新创业教育的重要性[3],因此,本专业进一步推进“双创”工作的开展。首先,本专业将中国石化集团巴陵石油化工有限责任公司、湖北宜化化工股份有限公司等实习基地作为创新创业基地,邀请企业家导师授课。其次,本专业充分发挥材料科學与工程湖北省一级重点学科、“纺织新材料与先进加工技术省部共建国家重点实验室培育基地”等国家和省部级重点实验室以及国家地方联合工程研究中心优势,将科研和产业成果向教学转化,为本科生创新创业项目提供支撑,组织学生参加学术研讨,走访重点企业。再次,鼓励学生积极申报各级创新创业项目,并参加各级别的创新创业大赛及学科竞赛。本专业的创新创业教育使得学生创新创业能力提高,解决复杂工程问题能力增强,有越来越多的大一、大二学生参加教师的科研项目。近三年,有60余人次在各类竞赛、“互联网+”及“创青春”等大赛中获得佳绩。产教研结合的创新创业教育既能契合新工科要求,又能体现专业交叉融合。

六、“新工科”背景下的师资建设

教师是学校一切教学活动的组织者和实施者,人才培养方案和教学计划由教师制定,授课也离不开教师,因此人才的培养质量与教师队伍的水平成正比关系。新工科工程教育模式要求只有具有工程师素质和经验的创新型和能力型的教师[4],才能培养符合技术发展趋势的学生。所以本专业一直以来大力加强师资队伍及师德师风建设,牢固树立“立德树人”理念;组织教师学习工程教育理念,到企业进行工程能力锻炼;建设课程与教学团队,打造一流本科教学环境,推进系、教研室、课程教学团队、课程责任教授四级教学组织建设,增进教师教学协作,提升教师教学水平;强化教学团队负责人以及课程责任教授的责任意识,在教学方法、教学手段等方面充分发挥传帮带的作用;强化课程群教学团队的有效协作,开展教材、线上课程等教学质量工程建设。2017年至今,本专业建设了1个省级教学团队和2个校级教学团队,获得省部级教学成果奖2项,承担省部级教改项目4项。

七、结束语

“新工科”建设背景下的工科专业建设和改革是一项综合性的系统工程,必须对系统相关各个方面进行精心策划和设计,持续进行建设并不断改革完善。本专业将从以下几个方面继续进行专业建设:①进一步落实立德树人根本任务;②继续优化人才培养方案,调整课程体系,促进通识教育、专业教育和自主发展的有机结合,支持学生跨院系选课;③改革考试方式,提升学业挑战度,进一步健全多元化学业考核评价体系;④不断完善协同育人和实践教学机制,积极聚集优质教育资源,继续加强产教融合和创新工程教育教学组织模式,重构课程教学和实践内容,提升学生解决复杂工程问题的能力。

参考文献

[1]钟登华.新工科建设的内涵与行动[J].高等工程教育研究,2017,(3):1-6.

[2]姜晓坤,朱泓,李志义,新工科人才培养新模式[J].高教发展与评估,2018,34(2):17-25.

[3]夏建国,赵军.新工科建设背景下地方高校工程教育改革发展刍议[J].高等工程教育研究,2017,(3):15-19.

[4]高迪,印桂生,孙建国,新工科视域下的高等教育课程教学质量提升研究[J].黑龙江高教研究,2018,(12):144-147.