常熟市玉米地方品种陆市小黄糯分子标记辅助选择的改良

2020-05-11张戟钱春桃王志丰唐政辉杜建军李瑞霞倪维晨毕研飞魏斌

张戟 钱春桃 王志丰 唐政辉 杜建军 李瑞霞 倪维晨 毕研飞 魏斌

摘要: 与其他玉米地方品种一样,陆市小黄糯(常熟本地传统糯质玉米品种)个体之间遗传组成和性状都不尽相同,从而影响了该特色农产品的商品质量和产业化开发。采用少代选株自交+株系鉴定筛选+多代去杂繁殖技术、配合基于SSR分子标记技术的DNA指纹图谱建立,使改良后的陆市小黄糯在特异性方面基本完好地保留了原始种质的特征特性,并提升了性状的一致性与稳定性。

关键词: 玉米地方品种;分子标记;特征特性;一致性;自交;DNA指纹图谱

中图分类号:S513.01 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2020)05-0071-05

2019年1月12—13日“第2届中国互联网+农业大会暨第3届互联网+农业创业大赛颁奖盛典”在四川省成都市举行,江苏省常熟市董浜镇的“童颜”黄金小玉米脱颖而出,荣获2018年“互联 网+ 农业”十大爆品之一。经过近5年作为商业概念打造的“黄金小玉米”,现已享有很高的知名度和美誉度,其实“黄金小玉米”是董浜本地传统糯质玉米品种,它既传承着董浜镇陆市村村民悠久的种植习惯,也是常熟市及周边地区民众每年应季必食的时令珍品。在陆市村,该品种较完整地维持着原始的品种特性,该品种果穗外形小巧,色泽金黄,口感香糯,蒸煮时香味四溢。董浜农旅公司携手专业团队设计了科学专业的营销方案对这一特色地方农产品进行全新包装定位,让这古老的小玉米品种重新焕发青春。

董浜镇地方特色种质资源玉米在产业化开发中也遇到了现实问题:“陆市小黄糯”毕竟属于地方农家品种,繁殖依靠天然开放式授粉,虽然经过长期的自然选择和人工选择,表型粗略相近,但品种群体的遗传基础相对复杂,个体之间遗传组成都不尽相同,导致玉米鲜穗由于种植个体间性状和生育进程不一致,大小、形态、鲜嫩程度不一,严重影响了该特色农产品的商品质量。把现有品种提纯改良达到性状一致性相对较高,对提高陆市小黄糯成品率、改善陆市小黄糯商品性、提升“童颜”黄金小玉米品牌价值、助推地方农业产业结构升级起到十分积极的作用。

1 材料与方法

1.1 材料来源与制备

2017年委托董浜镇农业技术服务中心征集到该镇陆市村7家农户自留小黄糯玉米种子总计7份,编号DB1~DB7,每个原始种质材料约250 g,每个材料取50 g用于当季研究,其余置于冰柜 -18 ℃ 溫度条件下保存。

2017年4月8日播于江苏省常熟市农业科学研究所大田,每份130株,常规管理,最早6月9日抽雄。根据小黄玉米所具有的共性特征从茎、叶、株型判断,每份材料选择20~30株不等的单株套袋自交,一致性差的少选。从大田种植的小群体来看,DB2和DB4的植株性状一致性最差,单株之间生育进程、植株高度、株型长相差别明显,特别是DB4有10%的植株表现出粗壮高大的杂交玉米后代长相,DB5相对表现较好,一致性优于其他,形态特征比较典型,但单株之间依然有较大差别,其他则有DB1和DB6尚可,但生育期2个都晚些,抽雄期推迟 5 d。收获期再行选择。

果穗收获晒干后通过室内穗选,选择47个单株(单穗)再加13个S7代自交系共60份升级加代。8月8月播种于江苏省常熟市农业科学研究所塑料大棚,每个穗行种植24株,抽雄期根据考察结果,每穗行选择2~3个株高、形态、抽雄期相同的单株套袋授粉,淘汰部份分离规模过大的穗行,在这些材料中编号17A43的穗行长相形态最为一致的上代就是DB5,从而也印证了对上一代的判断,该材料无论叶姿还是株型长相和雄穗形态都具有典型性,即董浜小黄玉米形态的共性,因此对该穗行所有单穗全部在果穗吐丝前实施套袋,等雄穗开花后发现花药却有黄色和红色2个类型而且红色花药个体生育期要比黄色的晚2 d,于是决定将2类单株分别进行混合授粉,17A43是60份选种材料中唯一用混合授粉模拟大田玉米自然开放授粉繁殖的材料。

2017年玉米完全成熟时,选择穗行形态包括株高相对较为整齐的玉米进行编号,并取1对相同的单穗混合脱粒,这些材料分别是17A35(来自DB3)、17A40(来自DB3)、17A27(来自DB2),前面提到的17A43分2组混合收获,另有一高代自交系17A5备用。2018年对其重新编号用于该年的试验。

1.1.1 2018年田间鉴定试验材料与其系谱

田间鉴定试验材料与其系谱见表1。

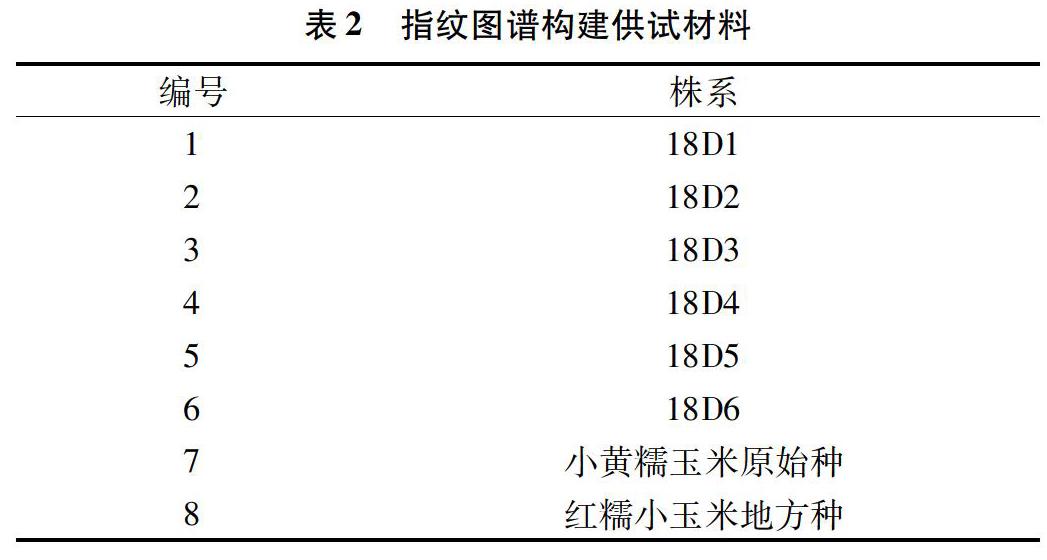

1.1.2 基于SSR标记的指纹图谱构建供试材料

指纹图谱构建供试材料见表2。

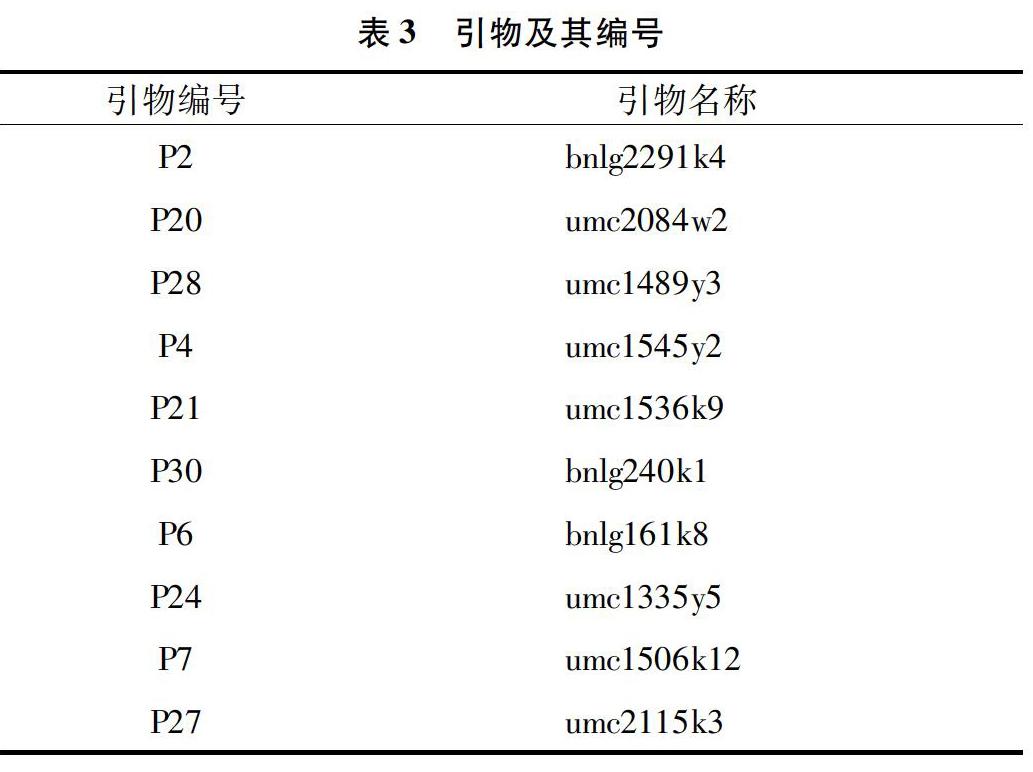

根据入选引物在每条染色体上均匀分布的原则,最终确定bnlg2291k4、umc1545y2、bnlg161k8、umc1506k12、umc2084w2、umc1536k9、umc1335y5、umc2115k3、umc1489y3、bnlg240k1等10对引物作为鉴定糯性小玉米的鉴定引物。该10对引物可以将8份糯性小玉米品系区分开。

1.2 指纹图谱构建过程

1.2.1 栽培鉴定试验

3月13日于穴盘营养土中播种,每个株系2盘,每盘128穴(粒),农业科技园区人工气候室育苗,4月上旬移栽于塑料膜大棚,为防止外来花粉侵入和株系间串粉,1个棚只移栽1个株系,种植大棚之间另有其他作物大棚阻隔,每个株系移栽225株左右(以实际统计为准),常规管理和项目记载,至抽雄期开始,每天或隔天挂牌统计新增抽雄、吐丝、散粉株数,计算百分率,以同期播种的原始农家品种作为对照,在玉米散粉结束时对6个株系的纯度进行反复观察和性状一致性评估,自散粉后20 d开始连续5 d采摘蒸煮,组织人员(非专业)品尝打分,按柔嫩度、气味、糯性甜度、口感、风味、总评6项评价打分,每项10分制(总评为总体印象评价,非前面几项的平均分)。

1.2.2 基于SSR标记的指纹图谱构建

试验由南京钟鼎生物技术有限公司承接并提供试验报告,所用引物见表3。

2 结果与分析

2.1 2018年春播栽培鉴定结果

2.1.1 各株系生育进程的一致性(以散粉期为例)

鲜食玉米食味口感与玉米果穗的灌浆程度密切相关,因此糯玉米品种特别是以杂合群体为特征的糯玉米地方品种,能够在个体间生育进程上大体保持同步,是确保该品种商品价值适用于产业化开发的主要关键。试验中原始材料散粉历时15 d,而且散粉高峰分散峰值低,在5月27日至6月1日的 6 d 内出现67.3%的散粉株,而选育材料散粉株出现历时都有不同程度缩短,一般都在10 d以内,其中18D2和18D5历时最短,为8 d,而且高峰期压缩,18D1、18D2、18D4、18D5、18D6都在6 d內出现90%以上散粉株,18D2高峰期3 d出现散粉株 76.4%、18D4高峰期3 d出现75.5%、18D5在3 d内出现76.7%的散粉株,18D2在5月27—31日5 d内的散粉株数是总群体的93.3%,18D5在5月29日至6月1日出现91.4%散粉株,这些材料个体间生育进程是比较同步协调的(图1)。

2.1.2 各株系口感评价汇总

参试材料口感群众打分见表4。

2.1.3 各株系简评与选择

18D1,2014年征集陆市小黄玉米,从2014年秋季开始每年自交2代,到2018年已是S7代,性状稳定一致,植株高于其他材料和常规农家原种,株叶型与典型小黄玉米接近,5月31日散粉密集期,双穗,果穗圆柱形非典型小黄玉米穗型,口感评价7分,分值与对照(来自附近农户家,下同)相等,不推荐。

18D2,来自于2017年征集的董浜第3家农户,自交2代,性状基本一致,矮秆,形态与典型小黄玉米有所差别,生育期短,5月29日为散粉密集期,散粉历程分布时间段短,至5月31日结束,生育进程和形态性状是所有6个材料中最整齐的,单穗,果穗较粗短、呈短圆锥形,食味口感分数与对照相等,均为7分,另外它完全成熟后的果穗相比其他材料失水更快,籽粒更易失水成不透明的蜡质状态,该材料的株型和穗型虽不具有典型性,但这种穗型在从农家收购的鲜穗中也有出现,况且其特征保持了上一代穗行(17A35)的性状,从仅用1、2个世代自交而达到稳定来分析,该材料的原有遗传成分受外来基因侵染最少,因此,在无法描述出数十年前小黄玉米标准形态与口感的情况下,可以推论18D2是最接近正宗小黄玉米的,且较短的生育期也更具竞争优势。推荐隔离条件下的自然授粉繁殖、去杂提纯。

18D3,苗期叶片姿态与其他及农户种植的小黄玉米有明显不同,抽雄后观察该材料整齐度也最差,是最早决定淘汰的1个。

18D4,来自董浜第5家农户,2017年上半年自交,下半年红色花药植株混合花粉后分配授粉,2018年花药颜色仍有分离,抽雄期和散粉期比较分散。但植株型态和叶片姿态较为一致,双穗,果型呈圆锥形,具典型性,蒸煮品尝口感较好,打分高于对照,为7.8分。与来源一致的18D5比较后放弃,不推荐其作为种子繁殖。

18D5,来源同18D4,为黄色花药植株后代,植株形态与18D4相同,田间性状一致性、整齐度好于18D4,口感评价略好于18D4,为8分,是参试材料中口感最好的,各方面性状与当前农户种植的品种比较接近,推荐隔离条件下的自然授粉繁殖、去杂提纯。

18D6,来源于董浜第2家农户,表现性状一致性差,抽雄散粉期延长分散,是个低规模分离群体,不繁殖。

2.2 DNA指纹图谱建立

2.2.1 各测试株系DNA指纹数据

8份糯性小玉米品系DNA指纹数据见表5。

2.2.2 各测试株系间的遗传相似系数

根据8份参试材料的DNA指纹数据(表5)及遗传相似系数数据(表6)分析可知,8号本地红糯小玉米与其他7份小黄糯玉米的遗传相似系数最小,品种相似程度低;1号小黄糯玉米高代自交亲本18D1与另6个小黄糯玉米选系相似系数也较小,充分说明多个世代的连续自交使该材料的遗传成分与其原始种质相比已经改变了很多,这也给否定此自交系代替原始种源的建议提供了强有力的理论依据。

18D4和18D5上代都是17A43,所以两者之间遗传相似系数最高;18D2、18D5、18D6与原始种源的7号参试材料相比,遗传相似程度较高,使用18D5或18D2作为改良提纯的小黄糯玉米品种的设想应该是可行的。

2.3 2018年夏播18D2、18D5等品系再升级

2018年春种玉米收获种子后,18D2和18D5继续在园区试验基地种植观察,7月18日播种,8月2日移栽,18D2于9月4日抽雄,8日散粉,田间表现依然比较整齐一致,抽雄、散粉历时短,但由于7、8月高温,生育进程块,生长量小,不能完全反映该品系性状特点,18D5于9月10日抽雄、9月15日散粉。

18D5由常熟市秾韵果蔬专业合作社繁殖,9月13日进行田间考察,品系纯度较好,700 m2繁殖田明显差异的杂株仅几株。

18D5作为黄金小玉米骨干品系株型体现了现有陆市小黄玉米的特征,株型平展,春播株高 175 cm,穗位高73 cm(第1穗),双穗,平均穗长 10.9 cm,穗粗3.6 cm,秃尖长0.3 cm,每穗行数14行,每行平均28粒,单果鲜穗质量74.9 g,鲜出籽率68.3%,品尝评分第一,高于其他品系和农户种植的自留品种,播种到采收90 d左右(生育期长短与播种季节有关),果穗锥形。

通过2018年上半年的试验和观察发现,18D2和18D5这2个株系纯度较2017年征集的原始种质有了极大的提高,其中18D2田间性状的一致性最好,表现在单株形态相同无差异,株高变幅小,抽雄、开花、吐丝集中,因果穗形状和植株形态与人们概念中的小黄玉米不同,于2019年安排小规模试种和品尝试验。18D5是一个具有典型特征的小黄玉米品系,它很好地继承了市面上种植的小黄玉米的长相特征,风味口感更好,但纯度逊于18D2,通过2019年下半年的去杂、模拟自然繁殖期待2020年的纯度进一步提高。

3 讨论与结论

一般认为糯玉米源自云南、广西地区,是16世纪玉米引入我国后自然突变与人工选择的结果。全丽艳认为,中国糯玉米可能存在至少2次独立的糯性突变和人工驯化过程[1]。曾孟潜等分别从同工酶和分子标记的角度研究了糯玉米起源于我国西南地区(云南、广西一带)的可能性[2-4]。云南复杂的地形形成了复杂的地理气候因素和较为封闭的环境,使品种间的基因交流较少,使一些外来品种在较长的一段时间内得以保持原有的基因[5],因而云南省糯玉米种质资源丰富。

现阶段在我国的鲜食糯玉米种植和产业化中应用的品种都是人工选育的单交种,个体间遗传成分一致,性状整齐,产量和品质比农家品种提升显著,地方糯玉米种质资源的收集保护和遗传多样性研究均以杂种优势利用为主、转育自交系搭桥梁展开工作,直接种植自留农家品种特别是糯玉米农家种的情况仅见于边远闭塞地区,受当地生态环境条件以及当地居民的生活饮食习惯、地方品种耐旱耐瘠、易储等因素的影响[6-7],其品种的提纯改良技术鲜见于学术报道,因此陆市小黄糯玉米品种的提纯和改良可借鉴的经验不多,本研究采用“原始种 质+ 少代选株自交+株行鉴定+多代去杂”繁殖技术和逐代递进的技术,使品种基本完好地保留了原始种质的特征特性,在后续工作中则采用续年去杂留种,可在数百株规模的隔离群体内先于抽雄前去杂,割掉生育期早的植株和异形株,毎株第1雌穗套袋,连续套袋5 d左右后割去其他杂株、漏套吐丝株、生育期晚的单株,并确保群体整齐一致,隔1~2 d 摘掉雌穗上的隔离纸袋开放授粉,掰掉第2、第3穗,收获第1穗种子后留少量种源作原种,重复上代去杂保纯工作,其余可扩大规模常规繁殖,为大面积生产提供一致性、稳定性好的陆市小黄糯玉米种源。

参考文献:

[1]全丽艳. 中国糯玉米蜡质基因位点受到人工选择的分子证据[D]. 杭州:浙江大学,2007.

[2]曾孟潜,杨太兴,王 璞. 勐海四路糯的亲缘关系分析[J]. 遗传学报,1981,8(1):91-96.

[3]黄玉碧,荣廷昭. 我国糯玉米种质资源的遗传多样性和起源进化[J]. 作物杂志,1998(增刊):77-80.

[4]田孟良,黄玉碧,刘永建,等. SSR标记揭示的云南省、贵州省糯玉米与普通玉米种质资源的遗传差异[J]. 四川农业大学学报,2003,21(3):213-216.

[5]张金渝,张建华,杨晓洪,等. 用SSR标记划分云南糯玉米地方品种资源遗传类群的研究[J]. 玉米科学,2007,15(1):53-58.

[6]谢和霞,覃兰秋,程伟东,等. 广西玉米地方品种调查[J]. 植物遗传资源学报,2009,10(3):490-494.

[7]房山县农业科学研究所. 农家品种“小八趟”的提纯复壮[J]. 农业新技术,1975(1):42-45.

收 稿日期:2019-02-13

基金项目:江苏省常熟市科技发展计划(编号:CN201815)。

作者简介:张 戟(1965—),男,江苏常熟人,高級农艺师,研究方向为作物遗传育种。E-mail:13915613819@163.com。