“遷”的俗字源流疏证

2020-05-06廖新冬何山

廖新冬 何山

摘 要:主要对“遷”字形体的源流进行梳理,并为其建立谱系关系。探求“遷”字在不同时期、不同载体文献的用字特点与俗变规律,抉示字形与字形之间的内在联系,推本溯源,考镜源流。对“遷”俗字源流进行梳理,既可以为碑刻文字校勘和相关疑难字考证提供帮助,也可以为相关字书进行补正,体现出其在文献校勘、辞书编撰等方面的学术价值。

关键词:“遷”;俗字;疏证;谱系

俗字是与正字相区别的一种通俗字体,具有通俗性、任意性、时代性、区别性和方域性的特点[1](P122-135)。正字与俗字相辅相成,正字是文字系统的骨干,俗字是汉字系统的重要组成部分,是正字系统的补充和后备力量。每个俗字形体都是有其来源的,系统梳理俗字形体的源流谱系,是汉字发展史研究的重要课题。

一、俗字源流研究现状

已有俗字研究多集中在俗字理论、疑难字考释、文献校勘等方面,而在俗字源流的探索、谱系关系的疏证等方面还相对薄弱。随着新材料的不断面世,汉字从古到今源流演变的轨迹越来越清晰,俗字源流考察应引起学术界的足够重视。所谓俗字源流,就是追溯俗字起源和流变的学问[2](P1)。目前学界对俗字源流的探讨仅是局部涉及,未做系统研究,亟待加强。俗字源流疏证需要尽可能地搜集甲骨、金文、简帛、碑刻及其他写本、刻本中的字形材料,选取形体演变关键阶段的代表字形,进行定点、定位,建立字形俗变的谱系关系。

现有字书如《汉语大字典》《字源》等,在收录、考辨俗字、系统探索字源等方面都作出了重要贡献,取得了突出成就。《汉语大字典》是一部古今兼收、源流并重的大型汉语工具书,收列了能够反映汉字形体演变关系的、具有代表性的甲骨文、金文、小篆和隶书等字形,并简要说明其结构演变。毋庸讳言,作为一部大型工具书,它难免会有疏漏之处。《汉语大字典》所列字形主要存在摹写失真、字形误释、出处错误、特殊字形缺收等问题。这些问题如果得不到妥善解决,想要真正反映汉字形体的演变就会显得心余力绌。《字源》以探究字形从古至今的演变源流为宗旨,梳理从甲骨文到隶、楷阶段的字形演变脉络。随着甲骨文献、金文资料、简帛文献、石刻文献、敦煌文献、民间写卷等材料不断涌现,《字源》的文字源流梳理也存在着源头有误、支系不全、字形不足、朝代错误、演变关系失真等问题,需要借助新的出土材料加以补充和完善。

二、“遷”之俗字源流疏证

无论是在古文字阶段,还是在中古及近代汉字阶段,“遷”均有多个变体,尤其是隶书、楷书“遷”的形变异常复杂,值得我们系统梳理与研究。

(一)古文字阶段

(二)中古及近代汉字阶段①

自隶书开始,“”被隶定作“遷”。“遷”隶书、楷书的俗体繁多,或承袭古文字特点,或改换构件,或简省讹变,字形繁芜杂乱。我们应厘清其演变脉络,明晰地描述出其发展路径。

在石刻文献中,“遷”字“辵”旁多简写,如东汉《魏元丕碑》之②,东魏《李祈年墓志》之。其右上构件隶定作“?”,如东汉《张遷碑阳》作“”,北魏《尔朱绍墓志》作“”。“?”的变化较多,其下部或讹作“升”,如东汉《北海相景君铭》碑阴之;“升”字右下部加一“丶”,如晋《石尠墓志》之,北魏《元愿平妻墓志》之;又可省掉“升”左上撇画,如北魏《独孤信墓志》之。“升”或可讹作“舛”,如北魏《王翊墓志》之,北魏《寇凭墓志》之;“舛”字左部又常讹写作“”或“卩”,北魏《邓羡妻李榘兰墓志》之,西魏《和照墓志》之,皆其例。“?”下部“巳”或作与,中间“大”讹写作“”,如隋《关明墓志》之,隋《尔朱敞墓志》之。

“”上部点画写作横画,如隋《谢岳墓志》之;或整体写作“卩”,如东汉《曹全碑》之,唐《褚亮碑》之。“”也可直接写作“”,如隋《羊本墓志》之。此外,“巳”还可讹变作“?”“巨”,如唐《张涣墓志》之,唐《郑宇墓志》之,唐《王府君墓志》之。“?”上部隶定变异,如隋《元智墓志》之,唐《褚亮碑》之,唐《京兆金氏墓志》之,唐《卢君妻墓志》之。

在简帛文字中,“遷”也有类似俗变形式,同时也有一些特殊字形,主要是部件简省。如长沙五一广场东汉简作“”[13](P278),肩水金关汉简作“”[14](P96)。

在敦煌写卷中,“遷”字的俗体大多与碑刻类似。《敦煌俗字典》引《春秋左传杜注》:“商工皂隶,不知遷业。“遷”作。《启颜录》:“昔殷遷顽人,本居于兹。”“遷”作。《语对》:“遷窆。窆,下棺也,彼验反。“遷”作“”。《洞渊神咒·斩鬼品》:“大鬼小鬼,悉令上遷耳。“遷”作。《洞渊神咒·斩鬼品》:“生人令合门疾病,仕宦不遷。”“遷”作“”。

三、“遷”字源流疏证的应用价值

(一)文献校勘

首先,可以利用“遷”字源流疏证的研究成果,进行碑刻文字的校勘和相关疑难字的考证。例如:

1.北魏《崔隆墓志》:父荫太常,初除寿春令。问民疾苦,教化渐行。累汾州刺史,后以病乞骸骨归里,而终天年。[16](P62)按:“”,《汉魏六朝碑刻校注》释作“”,并注解说“应是‘举的异体字”[17](第4册,P42)。《中国历代墓志全集·北魏卷》也释作“举”;《汉魏六朝碑刻异体字典》“举”字头下收录该字形。上述诸例均因不清楚“”之源流而导致偏误。“累举”不辞,复审拓本字形,该字乃小篆字形之隶定。《说文解字·舁部》:升高也。从舁囟声。即“遷”的本字,《正字通·廾部》:遷本字。”因此,釋“举”并非确诂,当改释“遷”。《说文解字·辵部》:“遷,登也。从辵声。”《诗经·小雅·伐木》:“出自幽谷,遷于乔木。”郑玄笺:“遷,徙也。谓乡时之鸟,出从深谷,今移处高木。”[18](P410)后引申为官职的调动或晋升。《管子·禁藏》:“夏赏五德,满爵禄,遷官位,礼孝弟,复贤力,所以劝功也。”[19](P395)《史记·张丞相列传》:“以材官蹶张从高帝击项籍,遷为队率。”[20](P2682)前引北魏《崔隆墓志》是说志主经过多次晋升,最终做到了汾州刺史。因此,上举两例释文当改作“遷”,《汉魏六朝碑刻异体字典》也应将“”从“举”字头下调至“遷”字头下。

2.东汉《华山庙碑》:会京兆尹,孙府君到,钦若嘉业,遵而成之。[17](第1册,P250)

按:“会”后之字,《汉魏石刻文学考释》释作“稽”[17](第1册,P250)。巩县《诗说七言汉摩崖题记》:“诗说七言甚无忘,多负官钱石上作,掾史高二千石。“高”后一字,《汉碑全集》释文作“远”[21](P219)。北周《匹娄欢墓志》:“窃以天回地游,寒暑于斯变;山飞谷徙,金石所以不雕。“变”前一字,《汉魏南北朝墓志汇编》释作“遽”[22](P487)。上述三个残泐字都是“遷”的俗字,盖因录文者未明“遷”的俗变字形,导致误释。拓本字形笔画虽略有泐蚀,但左下“辶”与右上“覀”可以辨识,待考字“覀”下的构件可辨其大致轮廓,或作“升”,或作,其写法与东汉《北海相景君铭》碑阴之、隋《谢岳墓志》之近似。“遷”字置于官名前,往往表示官职晋升,如《华山庙碑》中的“遷京兆尹”。汉代内自九卿、郎将,外至郡守,俸禄皆为二千石,后因称郎将、郡守、知府为“二千石”,《诗说七言汉摩崖题记》中的“高遷二千石”,则是祝愿掾史高升的意思。《匹娄欢墓志》中的“遷变”即变迁,这里是用“寒暑遷变”指代时间变化。

(二)字书补正

其次,可以利用“遷”字源流疏证的研究成果,为相关辞书进行补正。

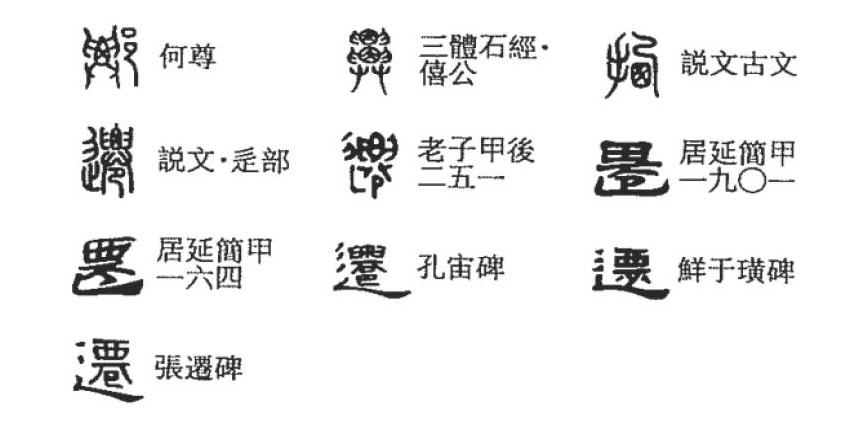

1.可以补充《汉语大字典》所漏收的重要字形。《汉语大字典》所列“遷”字形如下所示[23](P4138):

《汉语大字典》中的金文字形摹写有误,同时,战国文字、《说文》古文、碑刻文字都有特殊字形可作增补。具体如下所示:

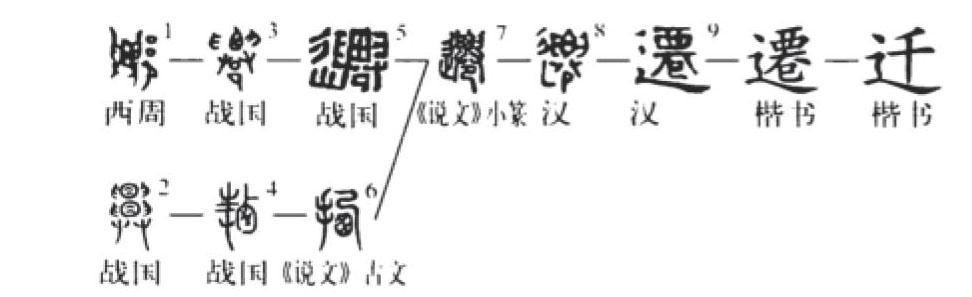

2.可以补正《字源》有关“遷”字形演变脉络的疏误。《字源》“遷”字的演变脉络图示如下[24](P121):

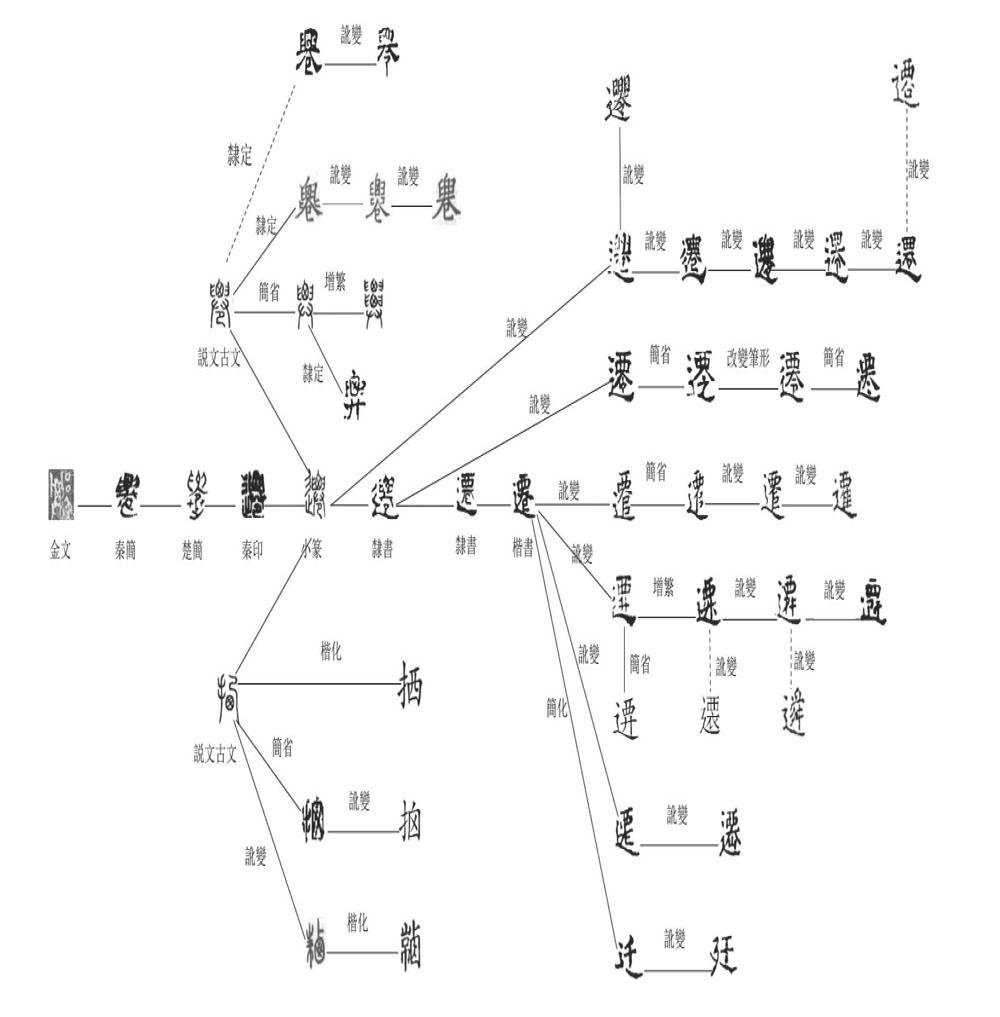

根据前文的梳理、分析,可在《字源》的基础上,增补“遷”的俗字源流脉络,如下所示(这里只甄选具有代表性的字形):本文主要对“遷”字形体的源流进行了梳理,并为其建立了谱系关系。从这一个案可以看出,研究俗字源流是具有重要的学术意义的。首先是材料意义。俗字源流疏证,需要广泛调查并全面收集古今字形材料,推本溯源,考镜源流,建立起能够体现各成员之间内在联系的谱系关系,这些成系统的字料及其用例具有珍贵的文献资料意义。其次是理论意义。通过对不同时代、不同载体文字的形体特点、俗变规律的把握,厘清不同时段的用字特点,能清晰地展示出不同阶段俗字演变的基本趋势和大致方向,对俗字源流的系统疏证具有一定的理论指导意义。最后是实践意义。建立系统而全面的俗字源流谱系,能够为《汉语大字典》《字源》《汉魏六朝碑刻异体字典》等辞书提供实证支撑,弥补其不足之处。俗字源流与古籍整理和辞书编纂的关系十分密切,有利于匡纠辨析之误、提供适当例证、增补漏收俗字、探明源流演变、考辨疑难俗字[1](P168-186)。当俗字源流研究能服务于社会、服务于教学工作时,其实践价值、应用价值更会得到进一步彰显。

参考文献:

[1]张涌泉.汉语俗字研究(增订本)[M].北京:商務印书馆,2010.

[2]曾宪通,林志强.汉字源流[M].广州:中山大学出版社,2011.

[3]中国社会科学院考古研究所.殷周金文集成(修订增补本)[M].北京:中华书局,2007.

[4]徐在国编.传抄古文字编[M].北京:线装书局,2006.

[5]赵立伟.《尚书》古文字编[M].北京:中国社会科学出版社,2015.

[6]蒋伟男.里耶秦简文字编[M].北京:学苑出版社,2018.

[7]李守奎.楚文字编[M].上海:华东师范大学出版社, 2003.

[8]单晓伟.秦文字字形表[M].上海:上海古籍出版社, 2017.

[9]朱璟依.《里耶秦简(贰)》文字编[D].上海:复旦大学学士学位论文,2019.

[10]马承源.上海博物馆藏战国楚竹书(八)[M].上海:上海古籍出版社,2011.

[11]臧克和.汉魏六朝隋唐五代字形表[M].广州:南方日报出版社,2011.

[12]毛远明.汉魏六朝碑刻异体字典[Z].北京:中华书局, 2014.

[13]长沙市文物考古研究所,清华大学出土文献研究与保护中心,中国文化遗产研究院,湖南大学岳麓书院编.长沙五一广场东汉简牍[M].上海:中西书局,2018.

[14]赵叶.《肩水金关汉简(叁)》文字整理与相关专题研究[D].聊城:聊城大学硕士学位论文,2016.

[15]韩小荆.《可洪音义》研究——以文字为中心[M].成都:巴蜀书社,2009.

[16]余扶危,郭茂育.中国历代墓志全集·北魏卷[M].郑州:中州古籍出版社,2019.

[17]毛远明.汉魏六朝碑刻校注[M].北京:线装书局, 2015.

[18][清]阮元校刻.十三经注疏[M].北京:中华书局, 1980.

[19][春秋]管仲撰,[唐]房玄龄注.管子[M].明万历十年赵用贤刊本.

[20][汉]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

[21]徐玉立.汉碑全集[M].郑州:河南美术出版社,2006.

[22]赵超.汉魏南北朝墓志汇编[M].天津:天津古籍出版社,2008.

[23]汉语大词典编辑委员会,汉语大词典编纂处.汉语大词典[Z].上海:上海辞书出版社,2011.

[24]李学勤.字源[M].天津古籍出版社,2012.