减磷施肥对寒地水稻干物质生产及产量的影响

2020-05-04魏媛媛刘梦红张兴梅赵海成李红宇郑桂萍吕艳东

魏媛媛,司 洋,刘梦红,张兴梅,赵海成,李红宇*,郑桂萍,吕艳东

(1黑龙江八一农垦大学, 大庆 163319;2大庆市萨尔图区农业局, 大庆 163319)

磷是水稻生长发育所必需的营养元素之一[1],对水稻产量有着重要的影响。目前,我国农业生产中磷肥当季利用效率只有5%—20%,磷肥除大部分被土壤固定外,其余主要通过地表径流、侵蚀或淋溶而损失[2]。随着人们对磷肥的重视和施用量的增加,我国农田磷平衡的盈余趋势不断扩大,过量施用磷肥使磷肥利用率降低,作物产量下降,导致土壤中磷素大量积累[3-6],并引发水体富营养化等严重的环境问题[7-8]。我国北方地区水稻生长前期土壤温度较低,限制了土壤中磷素的转化,使土壤磷素的有效性下降[9]。因此,如何在减少磷肥用量的前提下提高其利用率是当前亟待解决的问题。近年来,国内外学者对减量施肥进行了较多研究,在土壤速效磷含量较高的条件下,减磷的可行性和效果已有一些研究[10-12]。王美娥等[13]研究表明,在一定范围内,磷肥不同施用量对水稻群体和产量有影响,增施磷肥能显著增强水稻分蘖能力,提高水稻单株成穗率;水稻穗数、千粒重及产量也随磷肥施用量的增加呈先增加后减小的趋势。付立东等[14]研究表明,适量增施磷肥可以提高耕层土壤中速效磷的含量,增加水稻单位面积有效穗数、叶面积指数、高效叶面积率、干物质产量,但增施到一定值时会阻碍水稻的生长发育,降低水稻产量。段然等[15]研究表明,减量施用磷肥可降低径流中的磷素流失量,从源头上减少磷排放,阻止其进入水体,是控制农业面源污染的关键。另外,不同的施肥比例能表现出较高的物质生产能力,有利于提高产量。司洋等[16]研究表明,当钾肥基穗施肥比例为5∶5时,水稻产量最高,提高了7.9%—8.9%。目前,关于减磷施肥和配比施肥对提高作物产量及磷肥利用率的研究较少。本试验在减量施磷条件下,通过将部分磷肥前移至苗田水稻移栽前准备期施用,肥料随插秧过程集中分布于根系附近,增加返青期局部土壤肥料浓度,研究不同施磷量及苗田与本田磷肥分配比例对寒地水稻干物质生产、根部性状、光合特性及产量的影响,为实现寒地水稻高产、高效、优质栽培提供理论依据与技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验地点与材料

试验于2017年在大庆市黑龙江八一农垦大学寒地作物遗传育种与栽培重点实验室试验地进行,该地区属东北半湿润-半干旱草原-草甸盐渍区,年日照时数2 726 h,无霜期143 d,年平均气温4.2℃,夏季平均气温23.3℃,农作物生长发育期气温日差达10℃以上,年降水量 427.5 mm,年蒸发量1 635 mm。采用盆栽试验,盆钵高30 cm,上直径30 cm,下直径25 cm,每盆装土12 kg。供试土壤为白浆土,碱解氮含量 200.76mgkg,有效磷含量16.72mgkg,速效钾含量 112.50 mgkg,有机质含量35.54mgkg,pH 5.785。

供试水稻品种为‘垦粳8’,普通型粳稻,主茎13片叶,株高94.3 cm左右,穗长17.9 cm左右,千粒重23.8g左右,生育期142 d左右,需≥10 ℃活动积温2 650 ℃左右。供试肥料为尿素(N 46%)、过磷酸钙(P2O543%)和硫酸钾(K2O 50%)。

1.2 试验设计

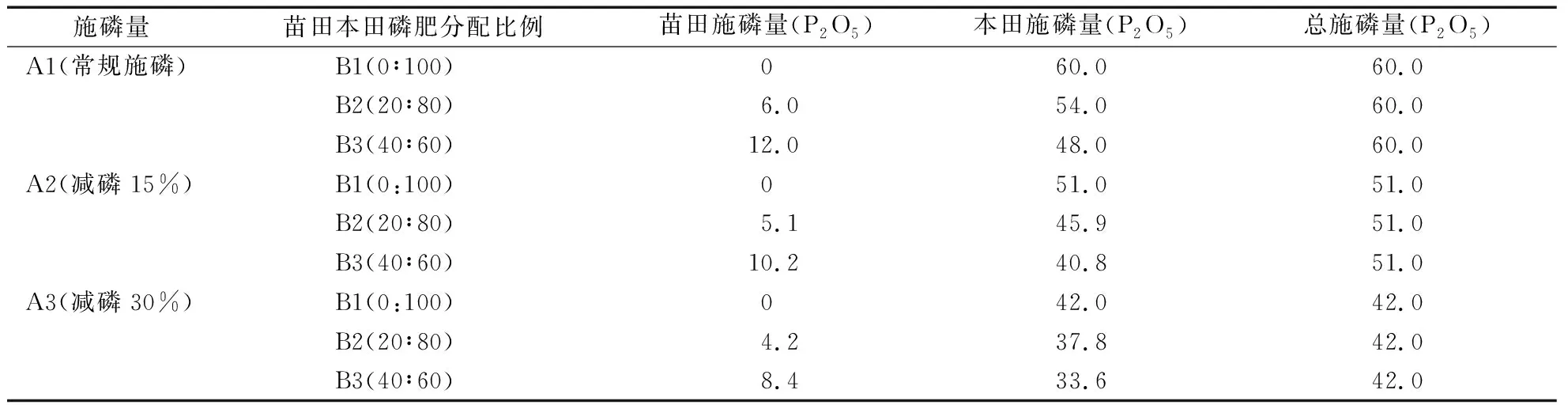

采用磷肥量、苗田与本田磷肥分配比例二因素完全随机试验设计。施磷量设置3个处理水平,A1(常规施磷)、A2(减磷15%)、A3(减磷30%);苗田与本田磷肥分配比例设置3个处理水平,B1:0∶100、B2:20∶80、B3:40∶60。4月17日播种,5月25日移栽,共9个处理,各处理磷肥用量及苗田与本田磷肥分配比例见表2。磷肥在移栽前4 d均匀撒施在秧盘上,施后适量浇水,使得肥料黏于土面,施磷量以用苗量540盘hm2计算;本田部分50%作为基肥,50%作穗肥。

表1 试验因素及水平

1.3 测定项目及方法

干物质与叶面积:于齐穗期取样,根据平均茎数每处理取3穴, 即3次重复,采用长宽系数法测定植株叶面积,将样品置于105 ℃杀青30min,80 ℃烘干至恒重,考察植株各部分干重。

根系形态参数及根系活力:于水稻分蘖盛期取长势一致的水稻植株,用于根系形态参数的测定。新鲜水稻根系先用蒸馏水冲洗干净,将根系平铺在根系专用放置盘中,加水使水层保持在5—6mm,用牙签将每条不定根单独分开,用根系形态专用扫描仪(Microtek ScanMaker i800)数字化扫描,用根系形态分析专用软件(WinRHIZO_Pro V2007d,Regent Instrument Inc.,Canada)分析总根长、总根面积、总根体积、平均根系直径、根尖数、交叉数等根系形态参数,取3次重复试验的平均值。

光合指标:于水稻分蘖期选择晴朗无风的天气,在上午09:00—11:00每处理测定3片倒二叶。使用美国PPSYSTEMS公司生产的CIRAS-3型号便携式光合测定系统测定水稻剑叶的净光合速率(Pn)、胞间CO2浓度(Ci)、气孔导度(Gs)等光合作用指标。 测定时叶片温度为(25.5±2.0)℃,空气相对湿度维持在45%左右。光强设置为1 500μmol(m2·s)的固定红蓝光源,为避免测定时环境CO2浓度变化对测定结果产生干扰,将仪器的进气口与装有恒定CO2浓度的钢瓶相接。

产量及其构成因素:于水稻成熟期连续调查10穴,计算平均茎数,每处理按照平均穗数取4穴,进行考种。考种项目包括:每穴穗数、每穗粒数、结实率和千粒重等。将各处理水稻植株收获后自然阴干(不要暴晒)至恒重后,将茎叶及籽粒分开后称重,计算理论产量。

1.4 统计分析

运用Excel 2003软件录入数据并计算,采用DPS 7.05软件进行数据统计分析。

2 结果与分析

2.1 干物质生产的比较

由表2可见,齐穗期水稻叶面积和高效叶面积在不同施磷量处理间差异显著(F=5.03*、F=5.23*),呈A1>A2>A3的趋势,其中A1处理显著或极显著高于A3处理,增幅分别为10.74%和12.66%,而干物重在不同施磷量处理间差异不显著。水稻叶面积在不同苗田与本田磷肥分配比例处理间差异极显著(F=10.26**),B3处理极显著高于B1处理,增幅为15.98%,B2与B3处理间差异不显著。施磷量和磷肥分配比例处理间二因素互作的干物重差异极显著(F=6.26**),水稻齐穗期的干物重在A1处理中以B1处理最高,显著高于B3处理,增幅为13.75%;A2施磷量处理下,干物重B2和B3处理显著高于B1处理,增幅14.32%;干物重在A3处理中以B3处理最高,B3处理显著高于B1处理,增幅为23.15%(图1)。

表2 水稻齐穗期叶面积和干物质积累量的比较

2.2 根部性状的比较

由表3可见,分蘖盛期水稻根长在不同施磷量处理间差异显著(F=3.70*),呈A1>A3>A2的趋势,A1处理显著高于A2处理,增幅为15.66%;根长在不同苗田与本田磷肥分配比例处理间差异不显著。水稻根表面积在不同施磷量处理间差异显著(F=3.67*),呈A1>A2>A3的趋势,A1处理显著高于A3处理,增幅为15.65%;根表面积在不同苗田与本田磷肥分配比例处理间差异显著(F=5.80*),呈B2>B3>B1的趋势,B2处理显著高于B1处理,增幅为23.56%。水稻根尖数在不同施磷量处理间差异显著(F=3.99*),呈A1>A3>A2的趋势,A1处理显著高于A2处理,增幅为16.14%。水稻根分叉数在不同施磷量处理间差异显著(F=4.07*),呈A1>A3>A2的趋势,A1处理显著高于A2处理,增幅为21.25%。由图2可见,施磷量和磷肥分配比例处理间二因素互作的根长差异显著(F=3.87*),根长在A1处理中差异不显著,在A2处理中以B3处理最高,显著高于B1处理,增幅为34.86%,根长在A3处理中以B2处理最高,显著高于B3处理,增幅为31.95%。施磷量和磷肥分配比例处理间二因素互作的根尖数差异极显著(F=5.22**),在A1处理中差异不显著,在A2处理中以B3处理最高,显著高于B1处理,增幅为30.21%,根尖数在A3处理中以B2处理最高,极显著高于B3处理,增幅为43.32%。施磷量和磷肥分配比例处理间二因素互作的根分叉数差异显著(F=4.46*),在A1处理中差异不显著,在A2处理中以B3处理最高,显著高于B1处理,增幅为41.32%,根分叉数在A3处理中以B2处理最高,显著高于B3处理,增幅为40.59%。

表3 水稻分蘖盛期各处理根系性状特征比较

2.3 光合特性的比较

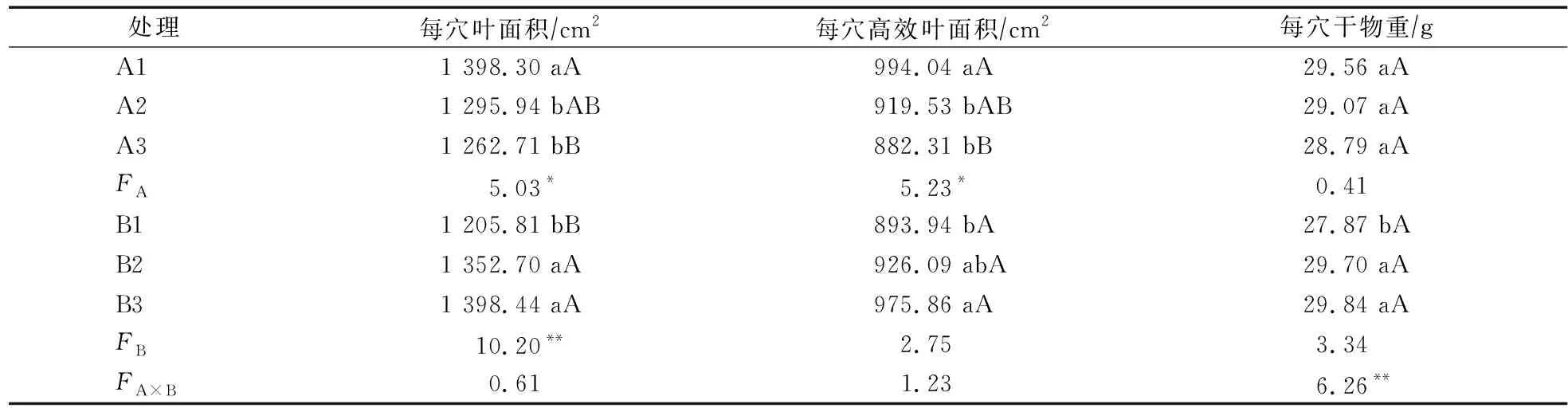

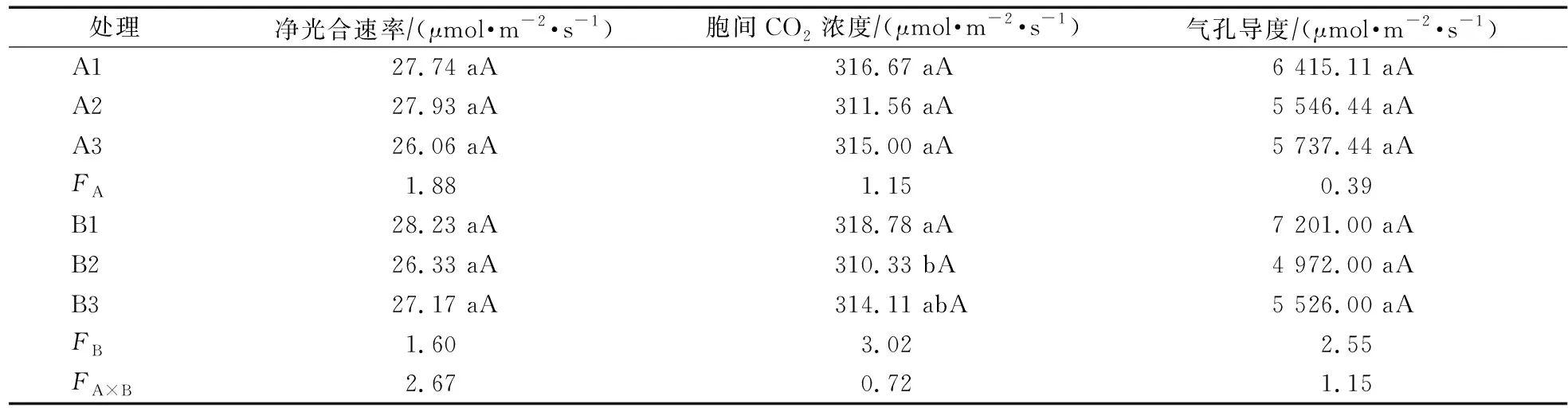

由表4可见,水稻分蘖期净光合速率、胞间CO2浓度和气孔导度在不同施磷量处理间差异均不显著(F=1.88、F=1.15、F=0.39);净光合速率、胞间CO2浓度和气孔导度在不同磷肥分配比例处理间差异均不显著(F=1.60、F=3.02、F=2.55)。

表4 水稻分蘖期各处理光合作用的比较

2.4 产量及其构成因素的比较

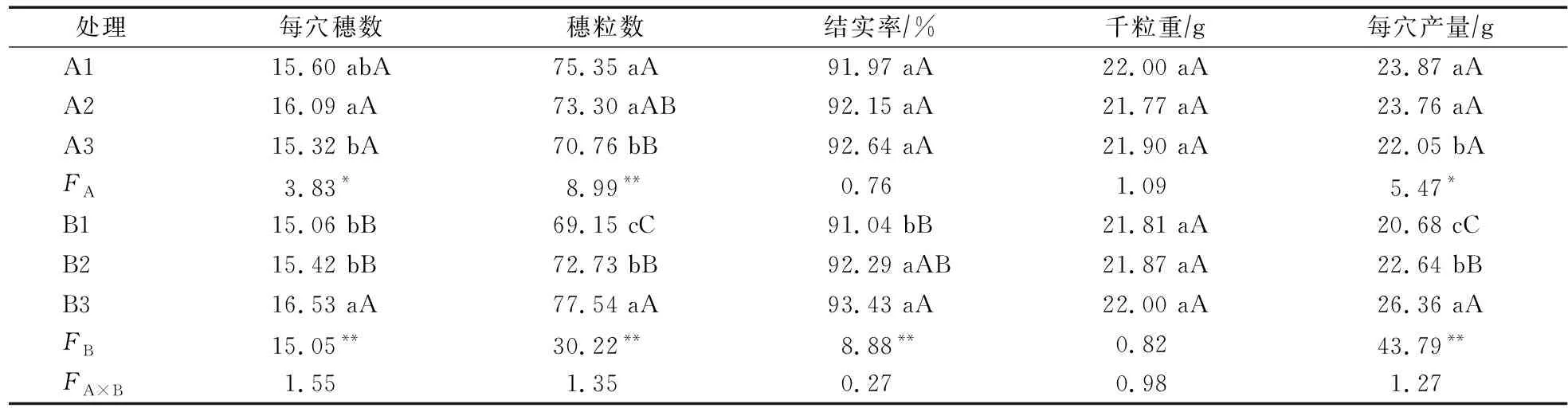

由表5可见,水稻穗数在不同施磷量处理间差异显著(F=3.83*),呈A2>A1>A3的趋势,A2处理显著高于 A3处理,增幅为5.03%;穗数在不同磷肥分配比例处理间差异极显著(F=15.05**),呈B3>B2>B1趋势,B3处理极显著高于B1处理,增幅为9.76%。水稻穗粒数在不同施磷量处理间差异极显著(F=8.99**),呈A1>A2 >A3的趋势,A1处理极显著高于 A3处理,增幅为6.49%;穗粒数在不同磷肥分配比例处理间差异极显著(F=30.22**),呈B3>B2>B1趋势,B3处理极显著高于B1处理,增幅为12.13%。水稻结实率在不同施磷量处理间差异不显著;结实率在不同磷肥分配比例处理间差异极显著(F=8.88**),呈B3>B2>B1趋势,B3处理极显著高于B1处理,增幅为2.63%。水稻千粒重在不同施磷量和磷肥分配比例处理间差异不显著。水稻产量在不同施磷量处理间差异显著(F=5.47*),呈A1>A2>A3的趋势,A1处理显著高于A3处理,增幅为8.26%;产量在不同磷肥分配比例处理间差异极显著(F=43.79**),呈B3>B2>B1趋势,B3处理极显著高于B1处理,增幅为27.47%(图3)。

表5 水稻产量及其构成因素的比较

3 讨论与结论

关于水稻减磷施肥方面已有大量研究。李武等[18]研究表明,减量施磷处理可以提高华南早晚兼用型水稻的有效穗数、穗粒数和结实率,进而增加产量。龚海青等[19]研究表明,磷肥后移及减量30%处理不仅能降低磷肥投入量,还有助于提高磷肥的利用率,减量施肥对水稻产量无显著影响,适当减少磷肥使用量并且在孕穗期适当追施磷肥可维持水稻正常产量。易均等[20]研究表明,磷肥施用量降低30%时会导致水稻减产。林晓颖等[21]研究表明,随着磷肥施用量的增加,水稻有效分蘖数量和结实率均呈现先升高后降低的趋势,说明过量施用磷肥不利于水稻的生长;从千粒重上看,增施磷肥能促进干物质的积累,但过多施用效果不佳。本研究表明,减磷15%和减磷30%处理,水稻叶面积、高效叶面积、干物重及根部性状显著低于常规施磷,在减磷15%处理下穗数明显增加,减磷30%处理下穗粒数和产量极显著或显著降低,但可以有效增加结实率,穗数、结实率的增加是增产的主要原因。这表明减磷量小于15%,磷素的供应仍能满足群体生产需求,实现不减产,该结果部分与前人研究结果不同,可能与试验地的基础条件和参试品种的肥料利用特性有关,尚需进一步研究。

基蘖肥随插秧过程集中施肥或同步施入是提高肥料利用率的重要途径。龙继锐等[22]研究表明,机械精量穴直播和定位条施肥均有利于水稻稳健生长,增加有效穗和每穗粒数,提高产量。杨成林等[23]研究表明,在减氮小于10%条件下,寒地水稻产量显著高于常规栽培,较高的穗数和穗粒数是其增产的主要原因,减氮后水稻氮素籽粒生产效率、氮素干物质生产效率和氮肥的偏生产力均有所提高。白雪等[24]研究表明,侧深施肥可以有效增加水稻穗数,且对于每穗粒数、结实率和千粒重无不利影响,从而增加产量。本研究将部分磷肥由大田前移至苗田,随插秧过程进入田间,集中分布于根系附近,增加局部土壤肥料浓度,结果表明:水稻叶片光合特性在苗田与本田磷肥分配比例20∶80处理间无显著差异,根长、根表面积、根体积及根直径在磷肥分配比例20∶80处理间最佳,叶面积、高效叶面积、干物重、穗数、穗粒数、结实率、千粒重及产量极显著高于磷肥分配比例0∶100处理。即在苗田与本田磷肥分配比例40∶60处理下,水稻干物质生产及产量达到最高水平,具有明显的增产效果。常规施磷配比苗田与本田磷肥分配比例40∶60下集中施用磷肥有利于产量构成因素的协调发展,使水稻产量明显提高,进而提高肥料利用率。

综上,施磷量和苗田与本田磷肥分配比例二因素互作的水稻叶面积、高效叶面积、根表面积、根体积、根直径、光合特性及产量构成因素均不显著;干物重、根长、根尖数及根分叉数互作显著或极显著。减磷15%和减磷30%处理下,采用苗田与本田磷肥分配比例20∶80或40∶60,可获得较高的干物重;常规施磷条件下,采用苗田与本田磷肥分配比例40∶60,可获得较高的穗数、穗粒数、千粒重及产量,较高的穗数、穗粒数以及干物质积累量是增产的主要原因。