淮河干流刘台子弯道水动力及河床变形数值模拟研究

2020-04-28孙腾飞杨桂根王久晟

孙腾飞,杨桂根,王久晟

(1.安徽省港航建设投资集团有限公司,安徽 合肥 230000;2.安徽省·水利部淮河水利委员会水利科学研究院,安徽 蚌埠233000)

随着国民经济的持续、快速、协调发展,水运交通在国民经济中发挥着越来越重要的作用[1]。随着引江济淮工程的快速推进,淮河干流及其支流安徽段在全国内河水运主通道和安徽骨干航道网中的作用更加突出,航道水深不够、航道弯曲半径不足的短板愈加凸显。其中位于淮干临淮岗闸下约22 km处的刘台子弯道,河槽弯曲半径仅为200 m[2-3],不满足该段航道整治工程天然和渠化河流Ⅱ级航道标准建设要求,拟采用裁弯措施进行整治。航道演变预测是了解和评价整治工程效果的重要手段,但是由于航道整治工程实施后改变了天然河道的水流条件[4],对水流结构和河床演变的影响非常复杂[5],所以现有的理论分析很难预测工程整治后的效果。为了选择最优整治方案,笔者利用二维泥沙数学模型研究分析不同整治方案裁弯对上下游河道水沙运动及冲淤的影响、通航水流条件及新老河段未来冲淤情况,推荐航道整治方案。客观、定量地预测整治河段的冲淤变化及河床演变过程,不仅对于本段水运工程规划、设计、管理和整治工程可行性研究具有重要的参考价值,也可为淮河干流及其支流后续航道整治和建设提供借鉴。

1 数学模型的构建与验证

将研究河段边界自刘台子弯道进、出口分别向上、下游延伸,取淮河干流临淮岗闸下—鲁台子河段为重点研究河段。采用SIMHYD-2D平台构建淮河干流临淮岗闸下—鲁台子河段(简称“临鲁段”)二维泥沙数学模型,基本方程、数值解法、边界条件及动边界技术等详见文献[6-9]。利用临淮岗闸下—鲁台子段水文与地形实测资料,对数学模型进行水位、流速分布及河床冲淤变形的验证。

1.1 计算河段及网格布置

计算范围包括淮河干流临淮岗闸—鲁台子之间长约43 km的河段,中间考虑支流淠河与沙颍河入汇。因计算区域内地形比较复杂,为了合理布置计算网格,采用Delaunay三角化法对计算区域进行网格划分。在计算区域内共布置了81 528个网格节点和162 083个计算单元,网格间距最大为100 m,最小为10 m。

1.2 模型验证

临鲁段分别在2008年及2016年进行过2次完整的地形测量,本文利用前述二维泥沙数学模型对2测次之间共计7 a的水沙运动及冲淤分布进行验证计算。模型的进口边界为临淮岗闸下,上游为润河集站,采用润河集站实测流量过程,来沙量依据阜阳站、鲁台子站实测泥沙过程,参照2008—2016年淮河干流临鲁段实际河床累计冲淤量,反算淮干进口处的来沙量,悬沙级配参照鲁台子站实测悬沙级配;沙颍河进口采用阜阳站同期实测流量过程和日平均含沙量;淠河进口采用横排头站同期流量过程,由于淠河来沙较少,忽略淠河的来沙贡献。淮河干流出口为鲁台子站,故下边界直接采用该站同期实测水位过程。

1.2.1水流运动验证

为了监测提取计算过程内的水位过程,在临淮岗闸下和正阳关附近布置断面LD01和断面LD02(图1)。图2为临淮岗闸下(LD01断面)和正阳关(LD02断面)计算水位过程与实测水位过程的对比情况。从图2可知,无论是汛期还是非汛期,两者吻合都较好,尽管幅值略有差异,但相差甚微。精度评定的结果显示,两断面的Nash效率系数和相关系数R2均超过了0.97。

图1 临淮岗闸—鲁台子河段控制断面布置

图2 计算水位与实测水位的对比

1.2.2河床冲淤验证

采用2009年1月1日—2015年12月31日实测日平均水沙过程进行验证计算。验证过程中沿程布置1#~11#共11个典型断面(图1)。

从2个测次实测地形对比可知,验证时期内计算河段的河床总体处于冲刷的状态,其中主槽冲刷为主,滩地以淤积为主。淮河干流临淮岗—鲁台子河段,在2008—2016年间累计冲刷1 309.9万m3。验证计算的各分段冲淤量见表1,典型断面变化见图3。

表1 计算河段冲淤量验证

图3 典型断面冲淤变形验证计算成果

验证结果表明:在计算时段内,各河段均表现为主槽的冲刷,滩地的淤积,计算河段整体表现为冲刷状态,其中临淮岗闸下—李郢孜冲刷306.4万m3,比实测值小12.3%;李郢孜—正阳关段冲刷63.3万m3,比实测值小8.5%;正阳关—沙颍河口冲刷151.6万m3,比实测值大9.2%;沙颍河口—鲁台子冲刷842.0万m3,比实测值大11.9%。分析实测值与计算值之间的误差可知,计算值与实测值吻合较好,计算精度满足泥沙数模验证计算要求。

可见,所建模型能够很好地模拟河道的水力因子,也能合理地模拟自然条件下的冲淤分布,可以用于开展工程河段的冲淤演变预测的分析。

1.3 整治方案

刘台子裁弯有2种设计方案,即按照裁弯半径R=480 m和R=550 m进行设计,为此本研究的计算方案如表2所示。

表2 刘台子裁弯工程计算方案

注:计算河段起始地形采用2016年实测地形,采用2006—2015年实测水沙系列,进出口边界条件由实测水文数据提供。

2 成果与分析

2.1 计算河段影响

2.1.1冲淤总量

模型计算未来10 a各河段累计冲淤量分布,如表3所示。由表3可知,2种航道整治工程方案实施后,临鲁段整体仍呈现冲刷形态,累计冲刷量分别为1 106.2万m3(方案1)和1 101.1万m3(方案2),比现状方案分别减小约3.4%和3.9%,冲刷速度有所减缓;2种方案实施后的冲淤情况除工程所在的局部河段有所差异,其他河段几乎一致。

表3 计算河段冲淤变化

2.1.2冲淤厚度及其分布

图4为航道整治工程实施前后10 a末计算河段的冲淤分布情况。从图4可知,临鲁段在航道工程实施后(方案1、2),工程上下游附近河段河床冲淤趋势未受明显影响,主槽仍以冲刷为主,滩地仍以淤积为主。临淮岗闸下—正阳关河段主槽冲刷程度小于正阳关—鲁台子段,主槽冲刷深度一般小于3 m,后者冲刷深度可达3 m以上;但临淮岗—正阳关河段滩地淤积程度大于后者,可能是正阳关以上河段滩地较宽、主槽面积相对较小、水流漫滩几率稍大所致。

图4 工程后10 a末河床冲淤分布

2.2 工程局部综合影响

2.2.1水动力

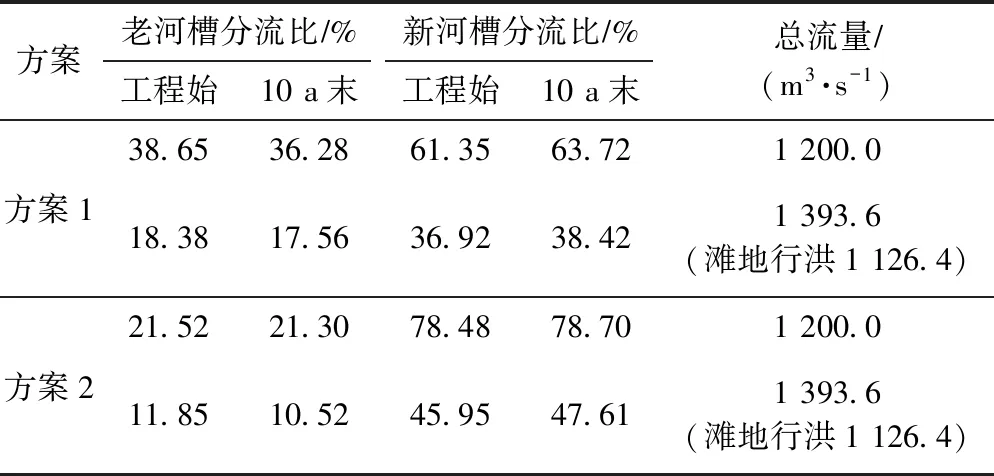

1)分流比。刘台子裁弯工程实施后,刘台子弯道新、老河槽并存,同时过流,整理提取计算结果,研究过流情况的变化。为了使分析更有针对性和实际意义,选取该河段平滩流量(Q淮干=2 520 m3s)和平滩以下流量洪水(Q淮干=1 200 m3s),给出工程实施开始(2016年)工程实施10 a末时新、老河槽的分流比,见表4。

表4 刘台子弯道新、老河槽分流情况变化

从表4可知,2种工程方案在平滩流量和平滩以下流量洪水2种来流情况下,弯道中部主流都更偏向新河槽,方案2偏移较多,更加有利于通航;经过10 a冲淤调整后,2种方案都表现为新河槽的分流有所增大、老河槽有所减少的趋势。

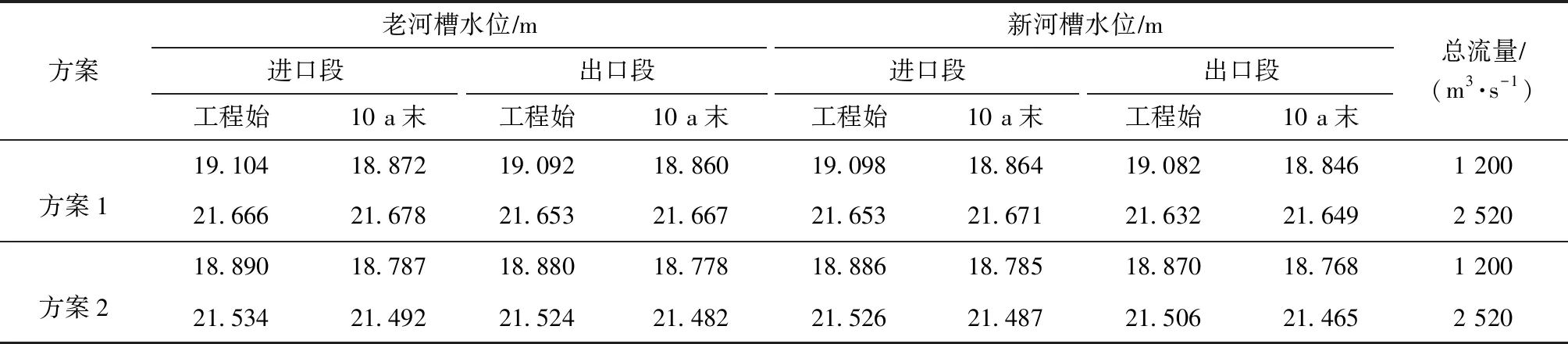

2)水位。表5给出工程实施之初和10 a末时工程河段进、出口段新老河横断面水位变化。由表5可知,方案2相较于方案1相同来流情况下,工程河段进、出口横断面水位都有所降低;工程之初和10 a末水位变化情况为:经过冲淤调整10 a后,方案1在平滩流量(1 200 m3s)以下,进出口水位都降低,但平滩流量(2 520 m3s)时,进、出口水位都升高;方案2表现为2种来流情况下,进出口水位都降低,表明随着河床刷深,工程段过流能力呈增加趋势。

表5 刘台子弯道新、老河槽水位变化

2.2.2河床冲淤情况

为了对新、老河槽的演变特性进行较为系统的分析,在刘台子弯道新、老河槽上布设监测断面,通过套绘不同时间段的断面形态,分析河床的形态变化(图5)。表6给出10 a末工程局部河段新、老河槽的冲淤量。由表6可知:经过冲淤调整10 a后,方案2相较于方案1,老河槽淤积量和新河槽的冲刷量都减少,表明方案2相对于方案1在工程河段整治效果更能长久地维持。

表6 刘台子弯道新河老河冲淤化

3 结论

1)计算河段采用2种整治方案,经过冲淤调整10 a后,临鲁段河道主槽均仍以冲刷为主,冲刷速度有所减缓,滩地仍以淤积为主,整体河道表现为冲刷,方案2冲刷量略小于方案1冲刷量。

2)刘台子弯道局部河段经过10 a冲淤调整后,2种方案都表现为新河槽的分流有所增大,老河槽有所减少的趋势;方案2表现为2种来流情况下,进出口水位都降低,表明随着河床刷深,工程段过流能力呈增加趋势;方案2相较于方案1,老河槽淤积量和新河槽的冲刷量都减少,表明方案2相对于方案1在工程河段整治效果更能长久维持。

3)通过对比分析2种整治方案裁弯对上下游河道水沙运动及冲淤的影响、通航水流条件及新老河段未来冲淤情况,推荐整治方案2。