漫谈小提琴演奏及与之引发的相关思考(一)

2020-04-25

作为一名职业小提琴演奏者,我从事职业音乐表演与研究已十余载,时常会梳理一些常见的音乐话题,发现它们背后具有很多逻辑上的共性。看似不同角度的内容,实则内在的道理却是处处相通。从初窥门径的头几年,到近年来不断在舞台实践与教学法的总结,很多对新观念的发掘,不得不说是对传统观念带来了“牵一发而动全身”的新认知。我将围绕一系列从弦乐(小提琴)相关角度如演奏法、训练法、制作与调音、心理学、作品分析等一些话题进行探讨,期待同与广大读者一览这其中的奥妙。

巴洛克意大利乐派在室内乐作品中的写实性表现手法

巴洛克时期是继文艺复兴时期音乐与艺术创作思潮之后的,人类智慧与艺术创造力又一巅峰。这在艺术形式上的体现不仅仅局限于音乐的创作和演奏,也体现在绘画、建筑,当然还有歌剧、舞台剧的发展。在众星璀璨的意大利乐派作曲家当中,具有杰出贡献者也是不胜枚举的。我们在此主要介绍的是以维瓦尔第“四季”为例,剖析巴洛克小提琴室内乐作品里的一些表现手法。

巴洛克时期意大利乐派的音乐语言特点

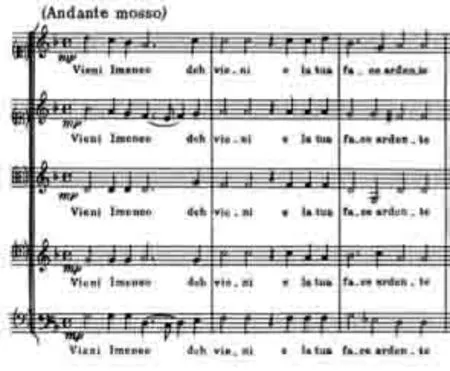

在谈维瓦尔第之前,我们不得不强调一下意大利语言对其音乐乐句的直接影响,特别是早期的歌剧。我们不妨来研究一下蒙特威尔第的《奥菲欧》:

很明显这里用到比较古老的记谱方式,基础的律动是以二分音符为单位拍,构成的这四小节的乐段。在四小节当中,前两小节各自为两个“对仗”的小乐句,从结构和织体上不难看出;第三小节与第四小节则连结在一起,作为随后的一大句。这段乐句虽然没有唱词,但通常带有叙事性,常常带有“过门儿”的客观表达、描述感。而作为收尾的一大句带有总结性的态度,常常会为了重复整段,而作为承上启下的一部分;亦会根据实际表演需要,而决定是否重复,重复多少次等。

还有重要的一点启示,来自意大利语的语言特性,就是句尾的长音,它作为“尾巴”,实际的演奏时值是非常短的,也是非常轻的;这是记谱法上并没有体现出来的,但是按照传统,和意大利语的特点,句尾的“词”,在最末尾的音节都是相对不重要的,轻而短的;尽管在尾音之前的词和发音可能会被夸张地拉长,甚至加重,但作为结束的尾音,它的性格相当于一个小标点。比如第一小节、第二小节和第四小节的最后一个音,它的实际演奏效果相当于一个减弱的八分音符。而最后的“延长音”标记也并非是我们现在乐谱技法的延长音,而是相当于一个句号,作为结束的标记。

我们再看一段《奥菲欧》当中有唱词的,就更加形象地把音和词结合在一起比照,因为毕竟音是根据词的发音和意思来确定演奏法的:

我们看这三小节,一个休止符把这里划分成了两个乐句,而且唱词也很明显,休止符是作为两句的分水岭。前一句的最后的词vieni(意为,“来”),对应的两个单位拍的音:vie-ni,这里比较起来,Vie是重要的、长的、需要强调的;而n i是不重要的、短的、需要淡化的。同样的,第二句的最后一个词ardente,也是由两个音分别对应arden-te,前一个音对应arden是重要的;后一个音对应te是次要的。

对于乐句之内的每个音也是同样的道理,每个音并非是要平均或是平等的,遵循语言性的“轻、重、缓、急”是演奏意大利巴洛克风格音乐需要格外注意的。

巴洛克时期协奏曲的写实

巴洛克风格的“协奏曲”,较之于后来浪漫主义时期的协奏曲更加具有“室内乐”的特点,篇幅也相对较短,配器和乐团编制的规模也相对较小;古典主义时期虽然已具有交响乐团的规模,独奏的地位也更加突出,但整体的题材仍未完全脱离室内乐的配合形式,而且多数是基于歌剧、舞台剧等的表演形式而创作的。换言之,巴洛克时期的协奏曲是更注重叙事性的,具有“写实”与“写意”性,演奏虽有突出器乐炫技的特点,但整体的风格属于具有独立或多个“角色”扮演的“剧情”,可以理解为室内乐的一台“戏”。

首先我们关注一下创作形式,从结构上基本包含“快-慢-快”的乐章形式,乐章之间多为近关系调相互关联;从和声上看,低音为主导的地位(通奏低音乐器通常包括:羽管键琴、管风琴、琉特琴、巴洛克吉他、大提琴、冈巴、低音提琴等等,可根据需要或赠或减)。与其他上方声部,包括独奏的配合,仿佛游戏规则一般,是十分考究的。即使是看似一致的织体,或同时进行,或不同时进行模仿或对答(比如赋格、卡农等形式),对于相同节奏进行的音的演奏法也并非一成不变;演奏得平均就会听起来很机械、死板,太过自由又回打破天然的逻辑;声部之间的平衡更是灵活多变的一个课题,某个声部力度和表情的调整都会带来天翻地覆的改变;段落与句法结构的划分,让看似简单或迷茫的音的连续,从此有了各自的队伍,就像我们的古诗、古文,是原本没有标点符号的,这一切很大程度上是低音声部进行来决定的。因此,低音主导也应是内在天然逻辑的根据和出发点,甚至独奏部分的力度、表情、句法、方向、演奏法等,都要遵循低音的原则。

我们下面以维瓦尔第的“四季”当中的一些段落来举例解析。相信大家对“四季”并不陌生,如何可以真正享受音乐的过程,又做到比较地道的巴洛克呢?首先这套协奏曲和巴洛克时期其他协奏曲一样,有它自己的表达“主旨”,好像一个基调。进而在它的内部分为不同的段落和主题。

我们先看《冬》的第二乐章开头部分:

根据维瓦尔第的十四行诗,这里是描写冬日在屋内围坐在火炉旁,窗外下着雨,享受安静而美好的时光(非原文直译)。这里,首先用降E大调烘托了温馨惬意的气氛,再恰当不过了,奠定了整个乐章的基调。前两小节从低音可以看出,是主-属-主的和声进行,非常舒适惬意;而从第三小节开始则需要更多的流动,独奏声部的节奏型也有了相应的改变。我们再看织体,第一提琴与第二提琴同时用拨弦(Pizz)演奏,在烘托气氛的同时,也是对嘀嗒“雨声”的描绘;而低音用羽管键琴,或者其他拨弦乐器,甚至大提琴演奏可以很好地烘托“火炉旁”的温暖,甚至可以听到火烤木头的啪啪声;中提琴作为唯一一个用长音演奏绵延的旋律,其实作为“副旋律”来渲染了温馨的气氛;而独奏在所有这些环境和情绪的基础上,则是“旋律性”的表达。

我们都对《春》里面的“鸟鸣”印象深刻,让我们来看一看维瓦尔第是如何创造出这“百鸟争鸣”的勃勃生机的景象:

这里每一种节奏型的出现,都是一种不同的鸟在进行歌唱,它们相互呼应着。有兴趣的朋友可以留意下,这里一共出现了多少种鸟,都是由独奏小提琴、第一小提琴、第二小提琴哪个声部来扮演的。

《秋》当中有相对最为自由灵活的乐段,近乎是用了很多小的“华彩乐段”来描写“醉酒”的欢乐场面。伴奏声部织体上留白较多,所以独奏小提琴的比重较大。除了第二乐章是烘托了秋天欢庆结束之后,大地万物重归宁静,秋高气爽的入梦情境。下面列举一下末乐章的“狩猎”场面:独奏小提琴仿佛被逼得四处逃窜的动物,其他伴奏声部用非常少的短促的发分音符轮流交替演奏,并有大量的休止小节,错落有致,张弛有度,显然是狩猎的猎人射出的箭和猎枪的声音;现场演奏还会由不同声部的舞台位置不同,而产生环绕立体声的变幻的效果。

《夏》的末乐章可以说是最令人兴奋的,关于“暴风雨”的场面。所有声部用紧密的小分弓演奏快速的音型,但整体和声和变化音产生的旋律却有着自己的大方向和律动,这也造成了戏剧性的紧张度,更反映了人的心情和身临其境的感受——雷电交加的暴风雨夹着冰雹,阻断了回家的路。

当然横向的比较“四季”当中的写实,关于鸟鸣的还有《夏》第一乐章的“布谷鸟”;关于暴风雨的还有《春》第一乐章最著名的独奏炫技片段;关于“寒风凛冽”的还有《冬》的开头,用特殊“近琴马”演奏出瑟瑟发抖,牙齿打颤,甚至联想到踩在雪地里的声音等等。

值得一提的是在《冬》末乐章的近尾声,属于“写意”式表达。对于温暖的南风到来,冰雪消融时刻的祈盼,维瓦尔第用到了很明显具有暗示性的《夏》的主题。而《夏》的主题是小调性的,维瓦尔第巧妙地化用了《春》的主题的大调性。我们看一下这两段的对比,《冬》(上)从190小节开始,正好影射了《夏》(下)的主题。

以上是本人多年对巴洛克演奏与维瓦尔第“四季”从实践与研究中的一点心得,和对作品写实性的一点初窥和拙见,希望与喜欢这部作品的演奏者共同探讨。

(待 续)